为什么日本最高面额的纸币上印了福泽谕吉的画像?

我们知道,日元最大面值为一万元,旧款一万日元的头像是日本有着“释迦牟尼”之称的圣德太子;而现行一万日元大钞正面,却印着福泽谕吉的头像,可见在日本历史的地位和影响力,福泽谕吉超过了圣德太子。

这位福泽谕吉何许人也?

福泽谕吉于1835年1月10日出生在大阪,卒于1901年,基本上度过了整个十九世纪的人。其父是中津藩(大分县中津市一带)的下级藩士,驻在大阪为藩府经商,好儒学,福泽出生时他得到一本清乾隆年间的《上谕条例》,于是给儿子起名谕吉。受家庭影响,福泽早年曾学习儒学,熟读《四书》、《五经》等汉学典籍。在他心中,身份制度与当时作为日本正统官方学问的儒学一脉相承,父亲精通儒学,博古通今却因身份制度终身不得志,对身份制度的不满无形之中“加到”想象中的中国身上。由于福泽是家里最小的儿子,其父一度想让他出家当和尚,可能有出头之日。福泽在《福翁自传》里写道:“每当想起此事,我都愤恨封建的门阀制度,同时又体谅先父的心事,独自流泪。为了我,门阀制度是父亲的敌人。”

中津市的福泽谕吉故居

一岁半时父亲病逝,全家回到中津藩。因他们说大阪话,被当作外乡人。福泽谕吉没有当和尚,而是世袭其父身份,成为中津藩的一个武士,佩带长短两把武士刀。走在大街上,工商农人都要低头为他让路。

不过,福泽谕吉幼年经历的不平等,并没有让精通汉学的他对中国产生多大的亲近感和认同感,反而成为他日后极力主张平等与自由独立的重要动机,并下决心走求学立身之路。

当时,日本正值“黑船事件”,面对西方“炮术”,日本一度陷入恐慌。于是,西方先进文明开始受到社会关注,一些有识之士对兰学产生兴趣。正如福泽谕吉在其著作《福泽谕吉教育论著选》所说:“我国洋学的沿革已有百年,百年前的事姑且不论,仅就明治维新以来的情况加以考察。明治初年建立的大学南校是沿革的开始,自设立文部省时起,洋学之道在全国逐渐打通,呈兴旺发展之势。”

十九岁那年,福泽谕吉离开居住地中津蕃,前往长崎开始学习“兰学”,希望通过荷兰文获取西方文化。

“兰学”主要以自然科学为主,在学习过程中,福泽谕吉的思维方式开始改变。1858年福泽奉藩府之命前往江户,在中津藩“驻京办事处”的兰学塾担任讲师。在其《福泽谕吉自传》里,福泽谕吉记载有兰学塾的学生们看到中医塾的学生们后的表情:“我不仅讨厌中医(日本称汉方医),即连儒家也很憎恶,总认为中国派的东西都应该打倒,这好像是注定了的”;他还将中医经典《伤寒论》称为“杀人书”,声称迟早要“清除”他们。

尽管福泽自己曾为自己辩解,说并非真要“清除”他们,只不过是“辱骂中医学派不学无术,为兰学学生扬眉吐气罢了”(《福泽谕吉自传》)。可是,我们却从中可以窥见福泽谕吉内心深处的“真实想法”:所有来自中国的学术,不论是儒学还是中医,都是骗人把戏,都是压制排斥先进“兰学”的敌对势力。以此类推,福泽将儒学和中医学的发源地—中国,也想当然地认为是落后的国家。

到江户翌年,福泽游览并考察居住外国人较多的横滨,发现“兰学”早已被“英学”取代了,原来店铺的招牌、广告以及外国人交谈所使用的并不是荷兰语,而是英语,荷兰话已经没了市场。沮丧之余,他只好拿起字典自学英语。

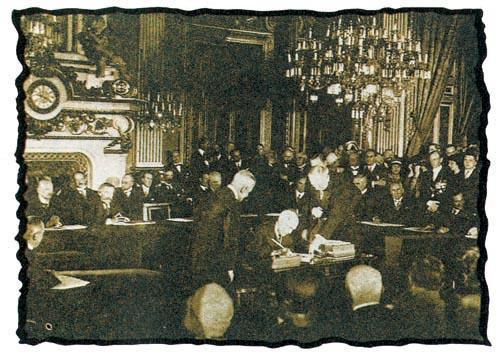

1862年,乌德勒支大使馆前的访欧团成员,福泽谕吉(左边第二人)

1860年,江户幕府派遣使节团,咸临号护卫,福泽以舰长随从的身份赴美国西海岸。此次出访历时五个月,福泽谕吉亲身体会西方资本主义近代文明,并重点考察美国社会政治、经济方面的情况,对资本主义的美国与封建主义的日本有了更深的了解,让他看清了文明发展的方向,并树立向西方学习、输人西方文明的坚定信念。尽管出行前福泽谕吉已经在书上了解到许多美国的事物,但还是受到了文化差异的震撼。在其《自传》里曾记:

我随口问道:“华盛顿的子孙目前情形如何?”那个人冷淡地回答说:“华盛顿应该有个女儿,我不知道她现在做什么事,大概是某人的妻子。”我对他的冷淡态度觉得很奇怪,虽然我早就知道美国是共和国,总统是四年一任,但是我认为华盛顿的孙子一定是一个重要人物。在我心里,我视华盛顿为日本的源赖朝、德川家康等开国豪杰,因此我提出这个问题,没有想到却得到这样的回答,我只觉得太不可思议了。

要知道,在日本几乎所有人都知道德川家康的子孙,但是美国人却对华盛顿的后代漠不关心,福泽谕吉的思想受到很大冲击。

实际上,当时很多日本“有识之士”,面对落后的现实很容易病急乱投医。如有人建议设计一种新的文明方案;有人建议学习西方的枪炮、铁路、洋房技术等,然后为我所用;有人建议对日本的封建政治制度进行改革;更有人认为应该回到过去,进行精神复古,道德内省。

首次访美归来的福泽谕吉,提出自己的看法:要想“改变现状”,关键在于提高群体的德智水平是关键,而非个别英雄人物,因为文明的精神是由群体决定的。

他曾说过:自古以来的英雄豪杰,得志的十分少,大部分以唏嘘叹息、满腹牢骚过完一生。“孔孟之道”之所以不被重用,并非周朝诸侯的过错,而是另有不能任用他们的原因--“时势”,即当时人民的“风气”(人民普遍“拥有”的“智德”水平)。总之一句话,就是时代的趋势。古来英雄成大事者,非用其智术提高了民众的“智德”,而是没有阻碍而已。在未开化的人事社会,道德对秩序有非常大的作用,但是随着民智逐渐开化、提高,其作用就会丧失。因此,“孔孟之道”不仅仅在在周朝末期行不通,以后也不行不通。后世的“有识之士”就不要从“孔孟之道”寻求解决政治的途径。

1862年1月1日,担任使团翻译的福泽谕吉,随团出访欧洲法、英、荷、 德、俄、葡等六国。这一次出访,福泽谕吉更加清醒地认识到资本主义文明和资产阶级自由民主思想,不久的将来一定会激烈地冲击还处于封建社会的日本。比如,他在伦敦看到一份报纸批评驻日公使对日本傲慢无礼,深受触动,“我阅读此文之后,心中如同放下一块大石。原来世界上不尽是恶人。我们平时所看到的,尽是外国政府的恶形恶状,他们趁日本尚未进入文明开化之国,往往仗势欺人,故意挑剔日本人的小毛病,让日本伤透脑筋。如今我来到他们的国家,亲眼看到其国也有光明正大、处处为别人着想的人士,令我越加坚定素来所持的开放门户走进国际社会的理念。”

不过,他也认为自己找到了“应对之策”,在其著作《教育论著选》中认为:“要谋求东洋革新,必须首先输人西洋文化教育。”这就是他致力于著述和启蒙教育事业,宣传“文明开化”的指导思想。

福泽认为,智力分为私智和公智。私智是对某件事物道理的理解,某个物体的研究,公智是分清事物的轻重缓急,能根据时间空间取舍的才能。这两种道德争论非常尖锐。从历史上看,圣人都是鼓励私德的,本身也是私德楷模,民众多数认为振兴国家就是复兴私德。

并严厉指出,国家的进步不能依靠私德,因为道德不可测量,不可学习,不可控制。国家的进步也不能依靠宗教的推行,因为深佛两教讲的修德,与孔孟私德非常接近。因此,学者不能把私德和私智,作为国家进步的关键。国家的进步要务实,需要智力的开示,智教的兴旺。

此时的福泽谕吉,政治观上只是倾向于改革,他曾对朋友说:“其实我的愿望是,一年领两百大袋的米粮,身为将军的顾问,大力鼓吹文明开国,大刀阔斧地改革各种制度。”

庆应义塾大学是福泽谕吉所创建的日本第一所私立大学

据说,福泽在途经中国香港、新加坡的航程中,细心观察了解中国的时局。他在香港看到殖民地统治下的香港本地人风俗十分卑陋,完全受英国人的驱使。在新加坡,他观察到从中国来此躲避战乱的中国移民有大约5万人,占当地人口的一半。清朝政府的腐败无能、国民的愚昧卑屈与欧美文明国家相比,简直一个天一个地,满前时期的中国在福泽心里再次“降格”。

1867年正月,福泽谕吉再次赴美。他购买了许多有关美国社会、政治、经济生活间题的书籍,如《韦氏大字典》;此外,他的政治观已经发生了巨大的变化,更加清醒地认识到幕府统治的腐败无能,曾对知己好友说,“不管怎么说,一定要打倒幕府。”以此同时,也更加坚定了他集中精力兴办私塾,著书立说,开始启蒙教育救国的决心。

最后,用福泽谕吉的一句话作为结尾:“余之独立是目的。如今我国之文明,就是为达到这一目的的阶段… …没有文明,就不能保持独立。”

评论