许纪霖 | 在马来西亚发现中华文化

何为中国,这是近些年学界讨论非常热烈的话题。中国是什么?从主权国家的角度理解,当然是包括大陆和港澳台地区在内的中国,然而,在当今世界上,还有另外一个文化的中国,凡是有华人的地方,就有中华文化的繁衍。

在五四百年即将落幕之际,我应马来西亚新纪元大学学院的邀请,到吉隆坡参加东南亚华人与新文化运动国际研讨会。虽然我在2000年访问新加坡的时候,短暂地到访过马六甲,但对马来西亚几乎是一无所知。这次在马来西亚一周的学术考察,却让我欣喜地发现了另一个中国,一个文化意义上的中国。毫不夸张地说,马来西亚的华人社会,就是中华文化的活化石!

在全球其他国家,生活着大约5000万以上龙的传人,其中80%居住在东南亚。然而,在泰国、缅甸和老挝这些佛教国家,大多数华人已经与当地人融为一体;在印尼,华人人口有一千万,但长期以来在政府的打压下,华文学校被迫关闭,华人基本上不会说华语、写华文,也面临被同化的命运。新加坡尽管是一个华人为主体的城邦,但英语才是公共领域的国家语言,而华语与马来亚语、印度语一样,只是私人领域的交往媒介。

唯独马来西亚这个以马来人为主体的穆斯林国家,占总人口不到20%的华人,却顽强地坚守着中华文化的族群认同。来到马来西亚,中国人几乎没有异国他乡的感觉,到处是你熟悉的中文、正宗地道的粤菜、闽南菜和海南鸡饭,还有令人亲切的黄皮肤、黑头发。难怪这几年,有不少国内的富豪成群结队到吉隆坡购房置业,那里的房价也因此而飞涨呢。

那么,近700万的马来西亚华人,究竟如何实现了南洋其他国家华人的梦想,整合成了一个完整的华人社会呢?他们从哪里来,又将往哪里去?当我回到上海,带着对马来西亚考察的新鲜感,从书架上找到了哈佛大学著名的中国研究权威学者孔飞力在十多年出版的《他者中的华人:中国近现代移民史》,借助他的宏大视野和深邃分析,对海外的文化中国有了一种别有洞天的感悟。葛兆光教授一直提倡“从周边看中国”,其实,这周边也应该包括南洋的华人社会,不仅从南洋看中国(大陆),而且也从中国看南洋(华人社会)。文化中国的边缘地带,往往隐藏着中心区域已经失落的历史密码。

还是从下南洋的故事说起吧!在明清之际,在南中国海的宽阔海域,借助东北季候风,大批福建人和广东人乘坐一叶帆船,漂洋过海来到马来亚半岛,开始了华人在南洋的历史。我曾经做过研究,发现中国南北文化的历史差异,在于北方文化是农耕民族与游牧民族的融合,而南方文化,则是农耕文化与海洋文化的重叠。中原的农耕民族是保守的、拘谨的,父母在,不远游,重农轻商。而从广东到福建的这些南方沿海地区,到明清时期出现了一批海洋族群,因为地少人多,谋生不宜,这些广东、福建人靠海吃海,类似西欧的海洋民族,很有一些冒险精神和商业头脑,南中国海也因此成为了他们向外活动的新疆域,不仅形成了卜正民教授在《哈佛中国史》中所说的以白银为媒介的“南中国海商贸圈”,而且将开拓南洋作为自己新的谋生之路。

古代的中国,是一个以文明自我定义的国家,而非现在熟悉的民族国家,没有明确的疆域,出国也无须护照签证,中国人到了南洋,就将文化中国带到了那里。他们是移民吗?又是,又不是。孔飞力教授发现,中文里面并没有英文emigrant(向外移民)相应的词汇,我们只有“安土重迁”和“衣锦还乡”的概念。下南洋,只是为了谋生,不是做生意,就是开矿做劳工。马来亚半岛的华人,只是将那里作为临时的迁移之地,他们的根还是在遥远的故乡。对于他们来说,移民的真正内涵,不是“分离”,而是“关联”,那种文化上的血肉关联。

孔飞力教授提出了两个重要的分析性概念:“通道”与“小生境”。所谓“通道”,就是这些新移民们在南洋和自己的故乡建立了一个广泛而密切的交往网络,既有实质性的人员、资金和信息的双向交流,也有虚拟性的情感、文化和信仰的互相交织。他们在马来亚半岛竟然从无到有,创造了一个文化中国的“小生境”,将故乡的各种文化元素与社会建制如数搬到南洋社会。移民社会的这种横向文化移植,全世界除了犹太人、意大利人和穆斯林之外,大概就数华人最突出了。

那么,马来西亚华人的横向移植,创造了一种什么样的文化“小生境”呢?简单地说,就是以血缘、地缘和信缘为纽带的华人交往网络。都说传统中国人是一盘散沙,缺乏西洋人的组织性。这个说法既对也不对。一个新来乍到的中国人,远渡大海之后来到南洋的第一件事,就是找“组织”。这个“组织”,就是传统的血缘、地缘和信缘网络。甚至你都不用找,从踏上大船的那一刻起,你已经是某个先定的关系网络之成员。不然,你都没有勇气下南洋。孤身一人出洋探险,显然不是中国人的故事。2001年我在哈佛大学做访问学者的时候,租用的就是一对福建人夫妇的房子。女主人告诉我,他们是全村的人一起偷渡到美国,来了之后,原来的村长还是村长,将原来的村落共同体搬到了美国。

五四会议结束之后,新纪元学院的廖朝骥和白伟权两位年轻的教授陪我们几位中国来的学者考察吉隆坡的华人历史文化。他们提出,第一站去处于老市中心的华人义山。所谓义山,就是当年这些华人移民们的墓地。我一开始心里还在嘀咕,这个墓地,有什么值得看的?白教授是人文地理专业出身,专门研究华人的社群,同行的中国人民大学清史所杨念群教授戏称他是历史研究中的“古墓派”。白教授带领我们在一块块墓碑中穿梭,详细讲解墓碑上的碑文,我恍然大悟,这义山,正是了解华人文化网络的一把入门的钥匙!

中国人的第一层关系网络是宗法血缘,那是从西周封建时代就遗传下来的文化基因。当年远渡南洋的华人,来自不同的家族,未必有共同的祖宗和族谱将他们粘合在一起。但我们在墓地中发现了好几块“谢氏总墓”、“欧阳氏大总墓”这样的墓碑。原来,在南洋,血缘网络体现在同宗同姓,五百年原是一家人,同一个姓氏的移民们共同组成了一个拟血缘的网络,建立同宗的堂所,比如谢氏的“宝树堂”、欧阳氏的“渤海堂”。死了之后,就埋葬在同一个墓穴,即使不能叶落归根,与家人聚合,但至少也不会变成孤魂野鬼,可以与同宗姓的族人共眠地下了。你或许会问,大姓氏族还好办,找得到同宗,那些冷僻的小姓怎么办?历史记载,常常有若干姓氏的人们以一个纯属虚拟的新姓氏名下实现联宗,可见传统中国人是如何相信血浓于水,没有亲缘,也要创造一个拟宗姓的网络关系出来。

距离吉隆坡的唐人街“茨厂街”不远,有一座马来西亚国家重点历史文物“陈氏书院”。这是1906年由新马一批陈姓的商人们,仿照广州著名的陈家祠,共同集资兴建的。主殿德星堂供奉着3位陈氏的远祖:舜帝重华公、颍川始祖陈实公和开漳圣王元光公。百年过去了,书院依然雕梁画栋,异常精美,即使放在国内,也算得上是一流的古建筑文物。

血缘关系毕竟难得,在新马华人当中,最重要的人际关系无疑是地缘的同乡网络。但所谓广东人、福建人的省籍意识,其实是近代的产物。在明清时代,省籍意识是很淡薄的,所谓的地缘,就是以某个方言为核心的方言社群。当年来到马来亚半岛的华人,有5个不同的方言群:闽南人、潮州人、广府人、客家人和海南人。他们结伴而来,分群而居,新加坡和马六甲是闽南人的天下,怡保是广府人的地盘,而槟城则是福建人、广东人共同的地域。

来马来西亚之前,一位香港朋友力劝我一定要去怡保,说很像他小时候生活的老香港。怡保是霹雳州的首府,地处吉隆坡与槟城的中点位置,距离吉隆坡大约2小时的车程。一进入怡保境内,顿时感觉沿途的山峰婀娜多姿,朋友告诉我说,怡保被誉为马来西亚的小桂林。整个小城,不仅被美丽的大自然簇拥,而且南洋风格的老街道、古建筑也保持得非常完整,满街闪烁着汉字的店家招牌,到处听到的都是婉转的粤语,给你的感觉仿佛又回到了岭南的中国。

霹雳州的华人原初是来采矿,这里以锡矿出名。来自中国不同地方的方言群,因共同的地缘网络抱团生存,但也因此而分裂、内斗。闽南人内部的泉州帮与漳州帮、广府人与客家人、潮州人,为了争夺矿产、土地和水资源,都爆发过激烈的械斗。这就是为什么“中国人是一盘散沙”这话既对又不对的缘由所在。传统的中国人与现代人不同,未必是孤零零的原子化个人,每一个人总是生活在一定的血缘、地缘关系网络之中,是某个社群共同体中的一分子。即使被血缘、地缘网络抛离了出去,堕落为流氓无产者,也要落草为寇,加入梁山兄弟群落,成为江湖社会的成员。说“中国人是一盘散沙”,正确的理解应该是中国人的存在方式,不是原子化的个人,而是分子化的社群,按照特定的血缘和地缘组织起来的共同体,虽然是同构的,却形成不了更高层次的合作与联合,彼此之间忙于内斗,相互残杀。马来亚早期的华人历史,就是如此。

为了维持华人社会的秩序,保证殖民当局的正常税收,荷兰统治者任命一位华人头面人物担任甲必丹,即华人社会的总头领,由他负责包揽税收,并管理当地华人的公共事务。既然华人社群四分五裂,那么,谁有资格获取一言九鼎的甲必丹大位呢?假如放在故乡老家,那一定是读过书、有功名、德高望重的地方士绅。但是,士绅们是不屑于背井离乡的,来到南洋的中国人,几乎没有一个是传统意义上的精英人物。那么,谁会成为移民社群中超越血缘和地缘关系的新式精英呢?

这就要说到血缘、地缘之外的第三个文化网络信缘关系了。且不提佛教和道教,中国的民间信仰从来都很发达,中国人未必不是有宗教信仰的民族。只是中国式的宗教,按照杨庆堃教授的说法,不是西方式的正式宗教,而是镶嵌在世俗网络里面的分散性宗教。每一种信仰,每一座庙宇,其背后都是一个文化网络共同体,信众们可能从属于某个地方社会,也有可能超越地缘关系。来到南洋的移民们,同时也将老家的菩萨、妈祖以及各种神祗带到了异国他乡。不过,在南洋华人社会,信缘网络与民间秘密会社天地会、三点会或三合会紧密结合,一开始打着反清复明的旗号,后来慢慢蜕变为海外华人跨血缘、跨地域的民间会社。而为荷兰殖民当局所看中的甲必丹,往往是当地民间会社的首领。

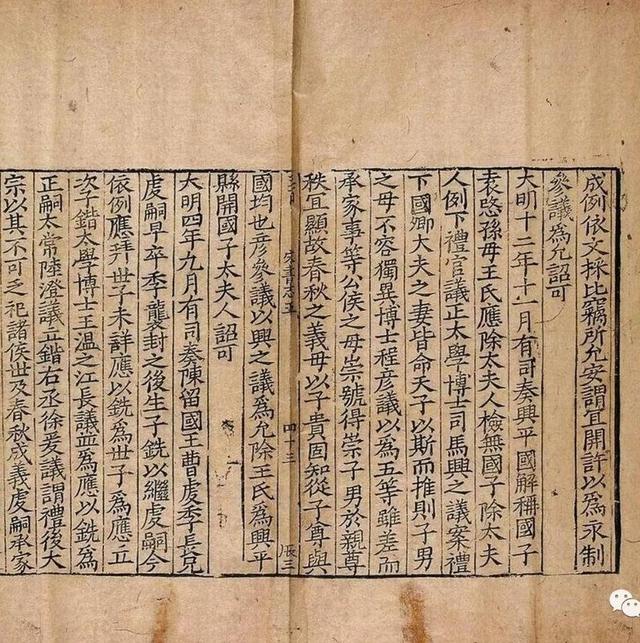

在马六甲,苏丹伊德里斯教育大学的许德发教授带我参观了新马历史最悠久的华人庙宇青云亭(下图)。青云亭落成于17世纪初,是当地第一和第二代甲必丹主持建造的,之所以起如此文雅的名字,其实内涵是蛮世俗的:平步青云的意思。青云亭的功能是全方位的,它是华人的信仰中心,供奉着观音、关公、妈祖和文昌帝,还有列祖列宗的牌位,同时还是甲必丹的办公场所、处理各种纠纷的仲裁之地。我在青云亭里,还看到了一块对第二代甲必丹李为经的颂德大碑。甲必丹,即是信缘网络的领祭人,又是民间会社的老大,同时又是得到殖民当局钦定的地方行政首领,正所谓中国式的政教社合一。

青云亭

在华人义山的附近,有一片甲必丹叶亚来的墓园。说到叶亚来,他是新马历史上最有名的甲必丹,一个传奇性的人物。他是客家人,出身贫寒,青年时作为猪仔被卖到马来亚开矿,由于他的能干,先是担任老甲必丹的卫士,最后自己接棒,成为“吉隆坡王”,在战争内乱之中,带领华人旷工,平定了秩序,将原先只是矿区的吉隆坡,发展成为一个人口众多、经济繁荣的大市镇,为以后成为国都奠定了基础。他是大商人,也是会社的领袖,又是英国人任命的甲必丹,而在他的墓碑上,还密密麻麻地镌刻着清廷授予他的或者买来的多个大清的官职与荣誉。这样一个具有多重身份的移民精英,一方面依然是传统中国的延伸,另一方面又是属地的,具有殖民地社会的独特色彩,与中国本土的士绅精英迥然异趣。孔飞力说过这样一段很有见地的话:“在世界各地那些中国移民需要去适应当地环境的地方,中国的文化资本都被柔性地、巧妙地、恰当地投入到特定的情境之中。在华人的祖籍国本土,并不存在一种所谓的‘纯而又纯’的中华文化,有的只是在特定的世界、地点被实践的文化”。

叶亚来

前面说到马来西亚的华人社会,其实,在20世纪之前,是没有一个整体性的华人社会存在,甚至连华人意识都没有,下南洋的中国人的自我认同,都是方言族群的观念:闽南人、广府人、潮州人、客家人。而大部分底层的华人,只认自己的籍贯地,我们在义山的墓碑上,大量看到的就是诸如海南文昌某某、广东顺德某某某。那么,一个整体性的华人社会究竟从什么时候开始,又如何建构的呢?

由血缘、地缘和信缘网络所构成的中国文化,只是文化的“小传统”,而将不同族群想象为同一个民族、同一个历史文化传统,形成一个更高形态的共同体,还要有赖于文化的“大传统”。在古代中国,这个“大传统”就是儒家文化与科举制度。你想,不同地域的读书人,书写的是同一种象形文字,用的是同一种思维模式,从全国各地到京城科举考试,带着口音讲同一种官话,这个时候,中国的意识就形成了。

最初来到马来亚半岛的华人,几乎没有读过书的士大夫,因此也没有带来中国文化的“大传统”。但是,这些移民们还是想着终有一天能够“衣锦还乡”,通过科举考试成为人上人,自己是没有希望了,就寄希望于后代的孩子们。在新马站稳脚跟的华人商人、矿业主,开始办私塾,从中国的老家请来私塾先生。有名的华文学校,是1849年在新加坡创办的“崇文阁”,“吉隆坡王”叶亚来在1884年也创办了吉隆坡第一所华人学堂,马来亚的华人教育与中国几乎是同步的,按照同一个节奏与时俱进。当晚清科举开始衰落、流行半中半洋的新式学堂的时候,第一所华文新式学堂1904年也在槟城出现了,有240位学生,教师呢,通通从中国礼聘过来。这所学校叫中华义学,你看,一个整体性的“中华”意识诞生了。

一个是教育,另一个是商会,是整体性的华人社会建构的重要媒介。1906年新加坡的华商成立了中华总商会,这是一个超越方言群的华人组织,虽然福建帮占主体,但其他方言帮也按照人口的比例进入了商会的管理层。中华义学,中华总商会,就是这样,一个以中华文化为共同想象的华人社会初步成形了。在这里还必须提到康有为和孙中山,他们两位在20世纪初都来过槟城,一个宣传保皇,一个鼓吹革命,其实,南洋的华人们未必能够将保皇与革命分得那样地清楚,他们只是明白,自己在他乡的命运与母国的前途密切相关,虽然身在南洋,却心系祖国,纷纷为保皇党和革命党捐款,当然,这也算一种政治投资。

马来亚华人社会的最终形成,五四运动当属首功。在这次东南亚华人与五四新文化运动的研讨会上,我惊讶地发现,五四对新马华人社会的影响,甚至要超过对中国的影响!

在研讨会正式开始之前,主办方有一个华教先贤纪念仪式,纪念百年以来对马来西亚华文教育做出重大贡献的先贤们。华人团体各位重要人物,一一上台,向先贤的遗像鞠躬献花,其仪式庄严隆重。

为何在马来西亚,华文教育如此重要?原因无它,正是百年来的华文教育,在多元民族、多元文化的马来西亚,形塑了一个与马来人、印度人不同的华人社会,坚守了中华文化的族群认同。而五四,正是让华人社会得以最终定型的重要媒介。与五四爱国运动同步,在新加坡和槟城这些华人集中的海峡殖民地,也出现了学生和工人反日的游行示威,这之后,各种跨族群、跨地域的华人团体在一波又一波的华人民族主义潮流之中建立。而新文化运动,更是直接形成了华人社会的高阶“大传统”。五四之后,白话文替代文言文成为华文教育的主流,学校采纳的是与中国同样的商务印书馆、中华书局的新式教科书。在团体与学校之外,第三个重要的因素是华文报纸的大量涌现,在华人社会中塑造了一种超越方言的公共文化和公共舆论。我之前在研究近代中国公共领域的时候,曾经发现学会、学校和报纸,是中国公共领域的三大要素。无独有偶,华人社团、华文教育和华文媒体,在马来西亚也被誉为华人社会得以存在的三大支柱!

这里的华人说到华文教育,一定会提到一位神魅般的人物:林连玉。如果说第一代华人英雄是叶亚来的话,那么林连玉就是第二代新马华人的精神灵魂。他的墓园距离叶亚来的墓地很近,碑座上镌刻着两个大字:族魂。一边的画廊里,有一幅华文中学的师生创作的画,他与印度的甘地、美国的马丁·路德金和南非的曼德拉一起,在蓝天白云之中,如同圣徒一般熠熠生辉。我凝视着这位看上去有点弱不禁风的福建男子的全身塑像,很难想象在他瘦弱的身躯之中所蕴含的强大精神力量。是的,正是林连玉,几十年来领导华人教师公会,在被主流族群和政府打压之下,艰难地争取华文教育在马来西亚的合法地位和生存权利,他有一段铿锵有力的名言:“争取民族的权益是神圣的任务,我们永远不会屈服的。即使不幸遇到滥用权力者辣手摧残,仍然昂起头来,顶天立地,威武不屈地奋斗到底!”

林连玉

林连玉的忌日12月18日是马华社会的华教节,马来西亚,虽然华文至今还没有成为与马来文同等的官方语言,但毕竟有了一个相对独立的华文教育体系,从小学、中学到大学。这一切,都是林连玉以及他的继承者们近乎悲壮的斗争结果。占人口大多数的马来人以及巫统政府,总是想在文化上同化少数族裔华人,并且对华文教育设置了各种严苛的限制,比如华文学校得不到国家的资助,华文中学的毕业生不得为国立大学所录取,只能进华文大学,而华文大学毕业之后又难以获得政府公务员的位置。然而,马来西亚的华人们为自己所传承的中华文化而骄傲,顽强地坚守族群的文化认同。被同化,毋宁死。一个族群的存在,不是他的肉身,而是精神灵魂。文化传统断了,那么,这个族群也就在精神上死亡了。马来西亚的华人们,他们的国家认同是马来西亚,在各种正式会议之前,会集体起立,高唱国歌;但在文化认同上,绝不在强势的伊斯兰文化面前退后半步,艰难地坚守中华文化的精神血脉。

我见到的马来西亚华人师生们,华语个个说得字正腔圆,听不出什么口音,他们的华文教育和华文文学,要比华人为主的新加坡高一个层次,品质更纯粹。华语歌手梁静茹、巫启贤曾经在中国歌坛风靡一时,杨紫琼也是出生在怡保的马来西亚华人呢。如今的年轻人都喜欢看奇葩说,这几季大红大紫、有点呆萌、又充满睿智的辩手颜如晶,不也来自马来西亚吗?我到访的这几天,与年轻的华人学生聊天,发现他们对中国的电视剧、抖音、奇葩说等等都很熟悉,几乎可以说如数家珍。在马来西亚师范类最高学府苏丹伊德里斯教育大学演讲的时候,我让坐在下面的大一、大二学生举举手,愿意过什么样的人生时,竟然最多的同学想成为佛系青年!你给他们讲课,这些马华学生的反应,与中国大学课堂的学生毫无二致。当如今港台部分年轻人中出现了“去中国化”情绪的时候,马来西亚的华人却在不断地“再中国化”,自觉地成为文化中国的一部分,他们为中国的崛起而欢欣鼓舞,盼望自己的文化母国变得更为强大。

热爱中华文化,其中重要的缘由,乃是华人以及华语文化在马来西亚的被边缘化。在马来人、华人和印度人这三大族群之中,人口不到全国总人口四分之一的华人,经济地位最高,拥有国家三分之二以上的企业和财富,但在国家的宪法体制里面,却缺乏与主体民族马来亚人平等的社会政治权利。马来西亚以及其他南洋国家的华人,除了新加坡,几乎都可以说是经济上的巨人、政治上的婴孩,政治地位与经济实力严重地不同步。这一切,不仅是现实族群力量对比的结果,而且也是殖民时代的历史产物。

当明清之际大批福建人、广东人下南洋的时候,马来亚半岛已经先后是葡萄牙、荷兰和英国殖民者的天下。当时在新马社会,形成了三分格局:上层的统治者是西方殖民当局,中层经商开矿的是过来“淘金”的华人移民,下层是尚未文明开化的马来人与其他土著。西方殖民者对华商的态度是矛盾的,一方面要利用他们的精明能干和勤劳,发展殖民地经济,从中获得税收和财富,另一方面因为对同样是高级文明的中华文化一无所知,有恐惧之心,因此对华人、特别是华商巨富严加防范,让你闷声大发财,但决不容许染指政治权力。

而从中国南方沿海过来的移民们,虽然他们算是中国的海洋族群,有精明的商业头脑,有敢于冒险的投资魄力,但毕竟在母国的专制环境里面浸润已久,性格当中残留着中原农耕民族的依附性格,对高高在上的皇权和行政权威唯有乖乖听话、俯首称臣的习惯。他们与那些统治自己的西方海洋民族不同,缺乏政治的权利意识,更不敢有犯上作乱之心。当他们来到南洋以后,同样将西方殖民者视为另一个皇上,一心想追求的,只是主子所恩赐的经济特许权,从开矿到包税,以及各种专卖经营。于是,在殖民地的南洋社会,形成了特殊的双元结构,在西方的殖民海洋秩序当中,镶嵌进一个华人的经贸网络,上层结构是西方的法律政治体系,下层是环南中国海的华人贸易圈。上层是政治的,下层是经济的,各得其所,相安无事。只要华商们不挑战殖民者的政治霸权,西方人乐见华人经济的发展壮大。在17-19世纪的全球世界,原来并存着性质迥异的欧洲与中国两大经贸秩序,令人惊奇地是,这两大经贸秩序竟然在南洋和谐地整合在一起了。

不过,这一 去政治化”的存在,哪怕经济实力再强大,也掩饰不了政治上的孱弱和依附性地位。他们需要主人的庇护,用进贡的方式获取自己的安全感。在殖民秩序比较稳定的时候,一切看上去都很温馨美好。但等到第二次世界大战以后,西方殖民秩序开始摇摇欲坠,马来亚半岛掀起独立运动狂潮,华人的地位就显得尴尬起来。包括马来人在内的土著居民对华人富商本来就有嫉恨感,并且认为后者是西方殖民者的帮凶。于是,在马来人追求国家独立的进程中,华人作为一个能干的少数族群,就被主流族群提防、排挤,拒斥在政治过程之外。

本来,战后曾经有过一次让华人与马来人拥有平等权利的机会,却让淡漠于政治的华人社会悄悄漏过了。1946年,英国宣布成为马来亚联盟,剥夺原来马来亚人自治管理者苏丹的权力,开放公民权给所有属地居民,包括华人。新任英国总督贞特期待华人支持这一计划,却没有想到华人社会关注的重心只是在中国的国共内战,因而分裂成左右两派,反而对马来亚的前途不当回事。虽然在南洋已经是几代人了,但他们总是以侨民自居,希望保留双重国籍,以便在两地做生意的方便。相反地,马来亚人成立了追求独立的政党“巫统”(马来民族统一机构),掌握了独立建国的主动权。得不到华人支持的英国殖民当局只能废弃原来的计划,稍纵即逝的机会失去了。

1957年马来亚正式宣布独立,独立后的联邦宪法是三大族群马来人、华人和印度人政治博弈的结果。简单地说,是华人承认马来人在国家中的特殊地位,以换取有条件的华人公民权。而宪法规定的马来人特权,共计三项:第一,马来语是唯一的官方语言,第二,伊斯兰教是唯一的国家宗教,第三,马来人在土地、教育、住房和公职上拥有倾斜性的特权。在1969年爆发了族群冲突的513事件以后,在巫统的主导下,修改后的宪法进一步强化了马来亚人的特权。

从独立建国以来,马来西亚的华人社会一直笼罩在主流族群倡导的“一个民族、一个宗教、一个文化”的阴影之中,因此也激起了华人们众多的不满与抗议。从到机场来接我的第一位华人女教师,到后来几天见到的很多华人同胞,平时都是和颜悦色,但只要一谈起马来西亚族群间的不平等,就立即变得情绪激动,愤愤不平。他们告诉我,虽然华人平均收入要比马来人高,但实际收入未必如此,比如马来人买房子,有5-15%的优惠折扣,但华人没有;国立大学按照族群人口的比例招生,成绩好的华人学生很难进得去,而马来亚人学生,即使资质平平,也很容易入学。而政府公务员,更是马来人的一统天下。这公平吗?

不过,在马来人这一边,也有他们的理由。马哈蒂尔曾经说过:“马来人能够做的任何事情,华人都能做得更好,而且要价更低。自然,没过多少时间,那些能吃苦、有野心的华人,无论是做小生意,还是干技术活,就都超越了马来人。”“马来人更倾向于精神生活,倾向于宽容、随和。可非马来人,尤其是华人,却是物欲横流,咄咄逼人,他们一门心思就想干活挣钱。因此,为了实现平等的目标,这两个特性明显相向的族群应当相互去适应对方”。为了不在市场竞争中永远落于下风,维持马来人作为“大地之子”的土著权利,由巫统主导的政府在各方面扶植和培养马来亚精英,改善底层马来亚人的贫困生活。所有的马来人都是穆斯林,为了自己的国家千秋万代永不变色,政府通过立法确保伊斯兰教在国家意识形态中的垄断地位,华人与马来人通婚,必须改宗成为穆斯林,他们的孩子更是如此,被要求严守伊斯兰教规,包括过斋月、严禁喝酒以及女子外出带头巾等等。

显然,争论的问题核心,是谁之马来西亚?是“马来人的马来西亚”,还是“马来西亚人(包括马来人、华人和印度人)的马来西亚”?许德发教授很认真地问我:我们马来西亚的华人,在理论上究竟如何回应马来人关于“土著的原住民特权”论述呢?他所想到的,是查尔斯·泰勒“承认政治”的理论,为此他还写了好几篇文章,在台湾的《思想》杂志发表。不错,查尔斯·泰勒的“承认政治”,是要为在加拿大的魁北克人,在一片英语的主流世界里面,顽强地保持对法语世界的文化认同,并获得与英语平等的文化权利。与魁北克人类似,马来西亚的华人社会,从林连玉直到现在,也是几十年如一日,积极地争取华人和华语的正当权益。

这种“承认的政治”,在我看来,具有双重的内涵,一个是与主流族群平等的普遍公民权利,另一个是作为少数族群文化上的特殊权利。他们具有双重的自我认同身份:在政治上,是忠诚于国家的马来西亚公民,与土著族群理应享受同等的国民权利;而在文化上,则属于大中华族群,拥有自己独特的、理应得到保护的历史文化传统。这种政治-文化双重的身份认同,与文化多元主义背景下美国的少数族裔相似:政治上是普遍的美国公民身份。而文化上又保持特殊族群的文化认同。

由于华人的出生率逐年低落,在全国总人口的比例也相应下降,那么,马来西亚的华人,未来的希望究竟何在?我注意到,政府扶植马来人的政策,也带来了一个积极的成果,这几十年,出现了一批西方化的马来人精英,他们在市场竞争的能力上,已经与华人精英不相上下。随着城市化的推进和现代观念的普及,这些城市中的马来人中产阶级,认同文化多元主义,对华人和华文都比较宽容接纳。近些年来马来西亚的大选,主题也不再是族群政治,而是反对政治腐败。

2018年5月的国会大选,统治了60年的巫统终于下台,而由马哈蒂尔领导的反对党联盟获胜当选。有消息说,以后接替95岁的马哈蒂尔担任总理的,将是曾经两度受冤入狱的前副总理安华。这位声望极高的领导人所率领的人民公正党,其社会基础就是城市的马来人中产阶级。随着不可扭转的城市化的发展,马来西亚将从一个农民为主体的国家,变为中产阶级的社会,这将会让更多的马来亚人拥有族群的自信,不再恐惧华人,而转而认同文化多元主义,接受国民权利的平等。“马来人的马来西亚”,有可能缓慢地转变为“马来西亚人的马来西亚”。显然,这是一个值得期待的愿景。

愿景终究只是愿景,马来西亚的华人们,在继续为自己文化上的安身立命而斗争。作为文化母国的中国人,我们能够做什么呢?又能够向世界证明什么呢?

作者:许纪霖

编辑:任思蕴

来源:文汇报

评论