辜鸿铭有多爱吹牛?说出来您也许不信

来源:世界风情画(ID:finkeeper)

作者:杂杂妹

吹牛,几乎是雄性人类的生理特质!

(保镖哥:关掉美颜、关掉滤镜、关掉瘦脸——)

女生吹牛的也多,没男生那么离谱,起码不是人均地球球长嘛!

好了,言归正传,前些时候,英国有一项调查显示,逾八成人承认,每天至少讲一次“大话”。从心理学上看,“吹牛”具有补偿自我的需要和降低焦虑的需要是引起吹牛的两种常见心理原因。说白了,吹牛就是社会心理学中的常见“印象管理”技巧之一——通过夸大自己的能力或者贬低对手方、竞争者的威胁,以获得更高的信任度。只不过,由于这种“技巧”导致的后果常常事与愿违,所以牛真不能往天上吹。

不信?

看看这位“晚清第一‘学霸’”辜鸿铭就知道了。

事情还要从英国作家毛姆第一次来中国,便想着面见这位被誉为“比北京八大殿更值得一观”的狂人说起。

毛姆自画像

毛姆(威廉·萨默塞特·毛姆(William Somerset Maugham,1874年1月25日—1965年12月16日)首先是个医生,和很多那个签证不严格的年代之人才一样,他生在法国巴黎,学在德国海德堡大学,1897年在伦敦取得外科医生执照。同年,发布第一篇小说——《兰贝斯的丽莎》。1915年发表长篇小说《人生的枷锁》。第一次世界大战期间,毛姆赴法国参加战地急救队,不久进入英国情报部门,在日内瓦收集敌情;后又出使俄国,劝阻俄国退出战争,与俄罗斯共和国临时政府(1917.2-1917.11)首脑克伦斯基氏有过接触。以法国画家高更为原型的小说《月亮和六便士》便是他的知名作品。1920年,毛姆颇费周折地来北京拜谒了这位他很感兴趣的Koh ( Kaw ) Hong Beng。

和所有由医而著的作家(如中国作家周树人、池莉、冯唐(张海鹏),日本作家渡边淳一,俄国作家契科夫)一样,毛姆的文字也有着手术刀般的锐利和冷酷。他笔下的“民国拖辫怪杰辜鸿铭”[1]显得尤为令人唏嘘:

他研究西方哲学的唯一目地就是为了佐证他的一贯观点:即儒家学说已经囊括了所有的智慧。他对儒家哲学深信不疑。儒家哲学已经满足了他所有的精神需求,这就使得所有的西方学问变得毫无价值可言。我对这一点十分感兴趣,因为它证明了我的一个观点:哲学与其说是关于逻辑的学说还不如说是关于性情的学说:哲学家所信仰的并不是证据,而是他们自己的性情……

稍微有点熟悉旧东亚传统的人都知道,“儒家”哲学,或者说,孔门学说本是公元前6世纪晚周鲁国大司寇孔子整理《周礼》,特别是“法家”巨擘,早于孔子100多年的齐相管仲思想总结出的法哲学观念,核心就是“性服忠信、身形仁义”、“饰礼乐、选人伦”(《庄子·杂篇·渔父》),用一套上至天子,下至庶民的行为准则,规范所有人,达到“必也使无讼乎”(《论语·颜渊》)的境界。这一境界到了相传为孔子孙子子思所著的《中庸》里被表达为“万物并育而不相害”。所以,儒家按今天对东亚上古时期思想分类标准来看,就是“法家”的分支。韩非、申不害、商鞅乃至李斯等法家弟子有“学儒”经历或从“儒家”借鉴思想也就不奇怪了。到了公元前2世纪汉武帝时董仲舒著《春秋繁露》,将法家、儒家、阴阳家思想合而为一,便奠定了东亚诸帝国的法哲学理念——维护皇权、父权、夫权的“三纲五常”,并持续影响至今。

古希腊斯多葛学派众生相

这样的哲学思想和以自然哲学为基础的西方哲学(东亚能对应的是“道家”、“道教”)风马牛不相及,唯一能够对表的,恐怕也就是屡为后人批评的“柏拉图理想国”,辜氏作为爱丁堡大学文学硕士,深受哲学家卡莱尔氏喜爱的东方高足,又能言希腊语、拉丁语,还能品位不出两种哲学的不同特质,如果不是存心,那只能在精神病学的范畴内找答案了。

不过,辜氏似乎没感觉出毛姆的异样。还自顾自道:

“你知道我是在柏林拿的哲学博士,”他说,“那儿以后我又在牛津大学做过一段时间的研究。但是英国人对哲学实在是没有很大的胃口,如果你不介意我这样说的话。”

作为Religion改革后欧洲古典哲学重镇,柏林自是人才辈出,比如卡尔·马克思就在柏林大学法律系就读过(法哲学、法理学、法源学是当年法学生必受的训练,地位远较《犯罪学》为高),还有黑格尔、尼采等。辜公此言,如果毛姆叙述属实,那就说明目前华语自媒体流行的辜鸿铭“13个学位、遍及文、理、哲、神诸科学”是由来有自——

因为,1857年出生的辜鸿铭在1877年于爱丁堡大学硕士毕业,在新加坡任职,1879年去清国福州投奔亲哥哥,从事贸易,1880年回到出生地马来西亚槟榔屿,1881年来到香港,1882年参与科鲁洪探险队从清国广州到缅甸的探险[2],之后3年在上海、福州、香港等地大量发布阐述清国传统的外语论文,1885年被张之洞聘为翻译,算上当年动辄坐船一个月才能往返远东和欧洲的交通科技,辜鸿铭的博士都是“视频连线”读来的吗?那年代没星链吧?

而且,在辜鸿铭于德国到底读了什么学位,辜氏、其弟子的说法也不一致。

据从1915年到1923年住在辜家“学”了8年的兆文钧先生回忆[3],辜公在德国拿的是“工学”学位,授予学位的是“莱比锡大学”,而辜公却和毛姆说“在柏林拿到哲学博士”,“后来又去牛津大学做了研究”(博士后吗?),这人会分身术吗?

问题是,辜公似乎没有发现谈话对手坐在身前的狐疑——

接著他用更为平和的语调同我谈起很久以前的哲学家。那时他们同弟子周游列国,向可以教化的人们宣传自己的学说。各国的国王很是善待他们,或是邀请他们出将入相,或是任命他们主治一方。他学识渊博,谈锋犀利,讲起他这个国家的历史事件来绘声绘色,娓娓动听。我禁不住想他是一个悲剧性人物:他觉得自己有能力治理这个国家,可是却不再有皇帝能够任用他;他觉得自己才高八斗,有能力施教诲之责,他渴望人们会成群地追随他,更渴望把自己的知识传授给他们,可是前来听讲的却寥寥无几,而且还都是些穷困潦倒,食不果腹,呆头笨脑的乡下人。

确实,在还有皇帝的大清,靠着对外国的了解,确实能获得“比较优势”。除了英国人赫德氏被聘为大清海关总税务司外,辜鸿铭也是跨国人才任用的典范,作为英帝国马来西亚殖民地居民,辜鸿铭终其一生似乎都没有依据英国《国籍法》放弃女王子民身份的记录。但这并没有妨碍“英国人”辜鸿铭在大清国官至外务部侍郎(副部长),参与机密的“事功”。在那个官员需要科举或者祖荫,还要在审案、工程或战场上立功才得升迁机会的年代里,“皇上”待辜鸿铭确实不薄。留恋也是自然而然。

大清总理各国事务衙门旧影

说到这里,本妹又要讲了,辜鸿铭生在马来西亚,母亲是葡萄牙人,父亲辜紫云是华人,义父布朗先生是英国人,多语种环境下成长,做个好翻译不成问题,加之促成过“东南互保”,如果他老人家再开通一些,起码把辫子剪了,于民国担任外交部高官,也不成问题。如果他真不想再入仕途,何必津津乐道地和毛姆谈“古代士人如何被人待见”?毛姆恐怕都觉得和这样的人面对面坐着是多么难受。

有那么一二刻直觉告诉我该是告辞的时侯了,可是他却没有要我走的意思。最后我不得不向他告辞。我站起来,拉住了我的手。

果不其然,毛姆这位有情怀的外科医生也要告辞了,“辜部长”却依依不舍起来——和毛姆约见之初,故意给对方吃闭门羹形成了鲜明的对比。要知道,过去毛姆这种不远万里来求见的稀客,不管对方是不是非常无礼地称呼自己(如果主人觉得求访信中的称呼实在是有严重敌意,必须在回信中点明,这是“以直报怨”,看到名帖不回是主人严重的失礼行为!),主人都必须盛装赴驿站(现在为火车站、汽车站、飞机场)迎接,客辞再去驿站相送(《国语》、《常礼举要》、《礼记》)。可辜鸿铭在见毛姆时又是什么形象呢?

他是一位老人,个子很高,留著一条灰色的细长辨子,大而明亮的眼睛下面已长出很重的眼袋。他的牙齿已参差不齐,也不再洁白。他出奇的瘦,两只手又细又小,苍白没有血色,看起来象鹰爪。我听说他抽大烟。他身穿一件破旧的黑色长袍,头戴一顶黑色的帽子,长袍和帽子都是穿了很多年,业已褪色。一条长裤在脚裸处扎了起来。

白修德工作照

实际上,美国《时代周刊》记者白修德(Theodore Harold White,1915年5月6日-1986年5月9日)在1942年采访河南灾区都看到“妇女们穿着出嫁时的衣服爬上火车,向一切能找到吃的东西的地方逃去”[4]。可见,尽管衰老不可逆转,但辜鸿铭起码把脚踝处扎起的裤子解开还是不难的。

还有,在和毛姆谈话过程中,辜“部长”居然没有喊家人“换茶”(古礼:端茶=送客,换茶=留客)就自顾自喝起来,幸亏毛姆不懂旧东亚礼仪,不然早被赶跑了。另外,当辜鸿铭的女儿从室内依偎他时,他才介绍这是自己最小的女儿(《常礼举要》规定,客人如至主家,主人必须先逐一介绍家人)。可在毛姆真正要走时,辜部长不送(远方来客,必送至驿站,望车开远始返——《常礼举要·会客》),还说要送礼留念——大清国外交部副部长这样做妥当吗?

事实上,据毛姆回忆,辜鸿铭写了一幅字赠别,当毛姆问到内容时:

我看到他的眼里飘过一丝幸灾乐祸的神情。

再问时,辜“部长”又表示:

“对不起,我不能,”他回答道,“你不能指望我背叛自己。还是请你的英国朋友帮这个忙吧。那些自以为了解中国的人实际上什么也不了解,但我想你至少会找到人向你解释一下这两首诗的大概意思。”

实际上,这是两首表达男女之情的情诗(因过于肉麻只能在文末“注释和索引”中给出标题,请见谅)[5],以致毛姆在非虚构作品《在中国的屏风上》客气地写道:“每当我读到这两首诗,就不免想起和那位哲学家的会面。”

其实,这是辜鸿铭对自己效忠过的地方走向没落而表示的愤懑,拿方块字给毛姆出难题,以此掩盖自己过高的期望遮不住过低的现实造成的窘境。

这种“自卑且亢奋”的情绪在辜鸿铭的其他作品中同样都有流露。

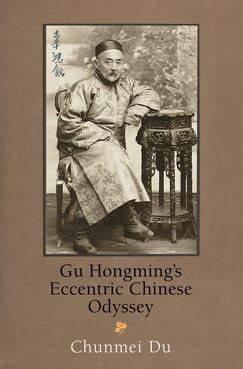

杜春梅的《辜鸿铭:怪人的中国远征》一书就大量引用辜的《自传》

比如辜鸿铭在1921年发表的英文版《自传》中曾载,10岁时,布朗夫妇要回英国,要将辜鸿铭也带去,临行前,他的父亲在祖先牌位前焚香告诫他说:“不论你走到哪里,不论你身边是英国人,德国人还是法国人,都不要忘了,你是中国人。”此段经历几分是真,已渺乎不可考。其实,直到20世纪60年代,许多东南亚华人谈起自己“慎终追远”的祖居地,都是以“唐山”概称,据说是“大唐江山”的意思。

此外,据学生兆文钧发表的《辜鸿铭先生对我讲述的往事》更是吹得惊天动地——

1877年从爱丁堡大学毕业后,“我的恩公(布朗先生)遵从我父亲的遗嘱,把我送到巴黎,准备入巴黎大学,学法学和政治学,并给我租赁了三间很好的宿舍:一间做寝室,两间做书斋和客厅。他告诉我,这三个房间是他商得巴黎一位名妓的同意,从她的住宅中让出三间给我们的。”

“他(布朗)突然现出一副极庄严的面貌,说:你现在不是一般的留学生,而是一位学者,一位绅士,一位中国的贵族——救世者!”

“有一个卖糖果的小贩,名瓦德西,是一个德国流浪儿,文盲,但是他很有西洋骑士精神,很有志气,他一心想(从法国巴黎)回德国,入军官学校,拜我为师,跟我学德文、数学。”

“他(巴黎大学教授)长叹一声说:黑格尔就是一个自欺的学者。他的论理学就是根据《易经》:‘是故,易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦成,列象在其中矣!’”

“(1900年8月某日)下午五点钟,瓦德西来到庆(亲王)宅邸。李中堂(李鸿章)避开他,我便按照计划,藏身在屏风后。庆王下殿,把瓦德西迎进大厅。落座后,瓦德西抽出雪茄,点着吸了两口,便对庆王 说:你们的太后秽德彰闻,没有资格代表你国人民;你是一个待决的囚犯,没有资格和我讲话。你们听吩咐好了!说完,他站起身来就要走。我便从屏风后转出身来,手指瓦德西,说:瓦德西,你太无礼!你没资格代表你们的光荣的凯萨。我马上给德皇陛下去电报。 瓦德西大吃一惊说:“老友晚安,请原谅我!请坐。”

……

下面还有“赛金花下棋杀败瓦德西”、“把大清赔款数额从6.5亿两白银降低到2.5亿两白银”等内容,本妹已不敢引用,都怕影响形象了。

其实,辜鸿铭在1900年根本没有北上北京参与议和,作用仅仅是电函告知在上海各国领事江南要“东南互保”,请各国勿要加兵当地无辜百姓[6]。

但这份文本由于是朝夕相处的学生所记,内容来自辜鸿铭本人的可能性极高。从心理学角度分析,依然体现了辜鸿铭对己期望过高的痼疾,导致他已经不顾基本事实,如八国联军总司令瓦德西上将来北京时已是花甲之年,彼时辜鸿铭才40出头,瓦德西从小生在贵族之家,20岁不到就是军界新星,从没卖过糖果,也不是文盲。前大清驻德公使洪钧的“如夫人”赵彩云(赛金花)德语并不熟练,和瓦德西更不可能搭上话等。

《觉醒年代》剧照

这里体现的是辜鸿铭对听话者的蔑视,因为作为大清末代外务部副部长,辜公当然能接触机密,也能得知1900年议和内幕,更能看到瓦德西的真实档案,只是见学生兆文钧毕恭毕敬的样子,想到自己于清国各种壮志未酬,便信马由缰地“脑补”起自己和当年的历史了。后果自然是,一些有企图的,或不明事理的人就信了“辜部长”这块“金字招牌”代表的信息准确性,以致许多流言传到了今天。

孟子有言:诚者,天之道也;思诚者,人之道也(《孟子·离娄上》)。辜鸿铭是否真读过这句,本妹有些怀疑。

(听说,辜鸿铭的华语都是来清国后学的——妤妤姐)

所以,在北大教书时,“辜部长”常常被学生讽刺为板书汉字错字连篇,不是缺笔就是少划[7]。

不是中国人,冒充中国人,不吹牛,行吗?

注释与索引:

[1][5]:当西方遭遇东方:毛姆笔下的辜鸿铭(长白山人译自《在中国的屏风上》)

[2]保镖哥:看穿“晚清第一学霸”辜鸿铭的真实人生(晚清陈卿美转自“世界风情画”)

[3]辜鸿铭先生对我讲述的往事 (兆文钧)

[4]刘震云:温故1942

[6]东南互保综述6 ——清史札记补遗一 (我楚狂人)

[7]辜鸿铭写错字(《小作家选刊(小学生版)》2007年第2期)

评论