在地上自造殿堂:拱廊、骑楼与购物中心

室内空间最初产生于人类遮风挡雨、防寒御热的需要,它的边界把自然和恶劣天气隔绝于外,人类由此进行自我保护、休养生息。室内空间最初由单体建筑制造,当单体建筑连绵成片,便形成街道和聚落。随着人类活动的规模不断扩大,聚落不断向外延伸而形成城市。以上帝的云端视角来看,大地被分成了两块:一块是非人居(nonhuman)空间,除人之外的万物餐风沐雨于其上,按《圣经》的说法就是“荒野”,是魔鬼出没之地;一块是人居空间,不论乡村或城市,人类在屋顶的遮盖下,吃喝拉撒,世代繁衍。以人类自身生活起居的角度来看,这两种空间被定义为户外空间和室内空间;以城市主义者的角度来看,它们则是非城市(nonurban)空间与城市空间,他们把乡村这种低密度的人居空间也划入了城市的对立面,而地理学家则把乡村视为“平衡城市与荒野两个极端”的“中间景观”(middle landscape)。

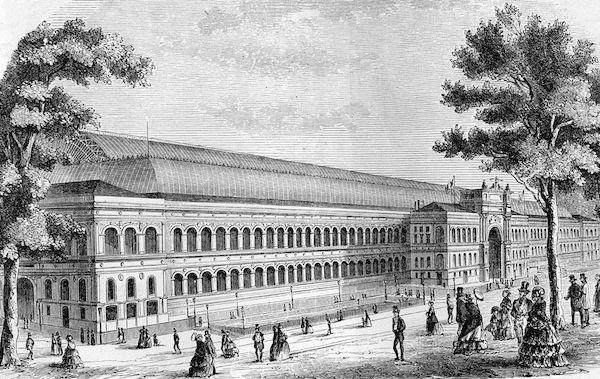

傅立叶的“法兰斯泰尔”建筑效果图。取自Albert Brisbane英译傅立叶著作《人类的社会命运》,1840年。© C.F. Stollmeyer

抵御恶劣天气,是人类从上帝手上争夺生存空间的主要手段。在十九世纪上半叶,法国的乌托邦主义者傅立叶所设计的“法兰斯泰尔”(Phalanstery),就是一个全天候的连续室内空间。对这一连接成倒U型的大体量拱廊式建筑设计,傅立叶深以为傲:“在文明制度下,甚至国王都没有这种设施。你走过他们的宫殿时,会淋雨或挨冻。”傅立叶在他的《四种运动的理论》中把社会的最高级形态定义为“和谐社会”,而他身处的时代虽然被命名为“文明社会”,却深藏各种危机。“和谐社会”下面有许多“法郎吉”(Phalanxes),每个“法郎吉”都建有一个“法兰斯泰尔”,每个“法兰斯泰尔”都有不同的“谢利叶宫”(Seristeries),不同的“谢利叶宫”和公共设施被连成一体,穿过庭院时,有专用的通道,它的穹顶和窗户可以挡雨和过滤吸收阳光,是一段半户外、半室内的过渡地带,可保持适当的温度,为乌托邦居民争取更多的不受自然天气影响的活动空间,是“和谐社会”超越“文明社会”的优越性表现之一。傅立叶受到了巴黎刚刚出现的商业拱廊街的影响,但把它应用于反资本主义的乌托邦宫殿设计。

巴黎舒瓦瑟尔拱廊街(Passage Choiseul),1908年。取自英文版《拱廊计划》。© Harvard University Press

巴黎薇薇安拱廊街(Galerie Vivienne), 1916年。© Charles Lansiaux

而在稍晚出现的爱德华·贝拉米(Edward Bellamy)的小说《回顾》中,从1887年穿越到2000年的主角朱利安·韦斯特(Julian West)发现,波士顿人在雨天出门不用穿胶鞋带雨伞,“因为沿街都放下了连接不断的防雨顶篷,人行道全被遮盖起来,变成了一个灯光明亮、地面干燥的走廊。”陪同他的利特医生(Dr. Leete)跟他解释道,“在十九世纪,波士顿人遇到下雨天,在三十万人的头上撑起了三十万把雨伞,而在二十世纪,他们只张开一把雨伞,就可使大家不致淋雨。”这就是“个人主义时代和集体协作时代之间的显著区别”。这一把撑在波士顿城市上空的“大雨伞”,为人类的群居活动提供了免遭风雨的华盖,在它下面,其实也是由一长串带篷走廊把公共住宅、合作商店和集体食堂进行无缝连接的连续性室内/半室内空间。

水晶宫室内,伦敦万国工业博览会,1851年。© Project Gutenberg

乐蓬马歇(Le Bon Marché)百货公司外观,巴黎,1887年。© Fonds Boucicaut

乐蓬马歇(Le Bon Marché)百货公司室内,巴黎,1872年。© Fichot, C.

傅立叶时代商业拱廊街在巴黎的密集涌现(主要集中在1822-1837年),一方面是因为要满足工业革命所带动的纺织品生产消费的急剧需要,另一方面也拜当时的钢铁和玻璃建筑技术所赐,它们变成了时尚中心和工业化奢侈品的集散地,与傅立叶的反资本主义乌托邦想象完全背道而驰。但这个在欧洲盛极一时的潮流很快被1851年伦敦万国工业博览会的水晶宫、1852年阿里斯蒂德·布西科(Aristide Boucicaut)在巴黎改造的乐蓬马歇(Le Bon Marché)百货公司和1855年巴黎世界博览会的工业宫等新空间所迭代,“发达资本主义”(High Capitalism)的澎湃动力和新的工业技术创造了更眩目的全天候、全景式产品展示和营销的天堂,预示了后来购物中心的出现。到了1925年,巴黎歌剧院拱廊街被拆除,潮流的快速更替所引发的城市空间变异促成阿拉贡创作了《巴黎的乡下人》的小说,两年后,这本小说让本雅明产生了写作《拱廊计划》的冲动。

工业宫外观,巴黎世界博览会,1855年。© Public Domain

工业宫室内,巴黎世界博览会,1855年。© Adolphe Laurent Joanne

在这本未完成的著作中,本雅明把十九世纪拱廊街的流行和二十世纪的消退当成了他深入批判资本主义制度的样本。他引用儒勒·米什莱 (Jules Michelet)并展开说,“实际上,每一个时代不仅梦想着下一个时代,而且也在梦幻中催促着它的觉醒。每个时代自身就包含着自己的最终目的(终结),而且正如黑格尔早已注意到的,用狡计来展现它。随着市场经济的大动荡,甚至在资产阶级的纪念碑倒塌之前,我们就开始把这些纪念碑看作废墟了。”对拱廊街投以最后一瞥所产生的情感(love at last sight),远比一见钟情(love at first sight)更让巴黎人欢喜。这就是拥有新物而仍热衷悼亡的消费者的本性。“新”会带来“进步”的幻觉,但对本雅明来说,“进步”是历史天使要面对的灾难风暴。傅立叶和贝拉米的乌托邦并没有实现。本雅明笃信马克思主义对资本主义末日的预言。不幸的是,资本主义的生命力超越了本雅明短暂的生涯,虽历经多次反复的危机而不灭。诗人波德莱尔以“都市漫游者”的目光游走在巴黎的大街小巷,看到的是新旧混杂、崩塌与建设同时发生的十九世纪大都市;他看不到的是后来新城崛起,形成一个闭环式的高效率世界,完全把旧城抛离在缓慢时间的皱褶中,仅供游客游览。后来的马克·奥吉(Marc Augé)不得不发明“超级现代性”(Supermodernity)这个新词来代替本雅明“发达资本主义”的概念。

新加坡北桥路的五脚基,1937年。© National Museum of Singapore

香港唐楼,旺角雷生春。© Wikimedia Commons

香港唐楼,灣仔和昌大押。

广州靖海路及长堤大马路的骑楼,1937年。

广州上下九步行街的骑楼。

广东开平赤坎的骑楼,2006年。

在亚洲,与波德莱尔的时代差不多同期,也出现了与拱廊一样抗避气候的商业街道空间。最初在十八世纪下半叶,英国殖民者来到印度东部的贝尼亚库普尔(Beniapukur),因不适应这里炎热的气候,他们在住宅前加建外廊来遮挡太阳,很快被当地人效仿,他们称之为“瓦兰达”(veranda)。到了十九世纪初,新加坡的开埠者、英籍总督斯坦福·莱佛士(Stamford Raffles)规定所有建筑物前都必须建造人行走廊,并辟为商店用于与外国人进行货物交易,于是“瓦兰达”变成了当地的“五脚基”(kaki-lima, Five Foot Way)。随着英国殖民范围不断扩大,“五脚基”经由南亚、东南亚、东北亚,在第二次鸦片战争(1856-1860年)之后传入香港、广州,变成当地商住两用的“骑楼”(ke-lau,这是广州叫法;香港则叫“唐楼”,tong-lau,即中式楼,与洋楼相对)。这种典型的广东民间建筑在临街的一楼是带柱廊的商店,方便行人在华南多雨的天气也能逛街购物,二楼以上是住宅,仿佛“骑”在柱廊之上,故此得名。它广受人们欢迎,很快传遍两广地区,并通过福建的厦门、泉州传到台湾,在闽南语地区被称作“亭仔脚”(ting-a-kha),在客语地区被称作“店亭下”(diam-tin-ha)。

广东梅州大埔县茶阳的店亭下,2019年。

福建厦门的亭仔脚,2018年。

其实在中国的传统建筑中,早已存在像“骑楼”的样式,它被称作“檐廊”(yan-lang)、“步口”(bu-kou)或“檐楯”(yan-dun),只不过它只被用作庙宇、花园或住宅的一部分,没有像“骑楼”那样担负商业功能。在日本的新泻县、秋田县和青森县等冬季多雪的北部地区,也有相似的样式,他们被称作“雁木造”(gangi-zukuri),房屋前的走廊方便人们避雪行走,而且也遍布贩卖渔农产品的商店。“骑楼”和“雁木造”都非常接近贝拉米的带篷走廊,只不过它不可收放而已。这些负载着商业功能的民间建筑样式和半室内空间的出现,标志着亚洲由于受到远洋航海和殖民浪潮的波及,从一个前现代的渔农社会进入了现代的工商社会。虽然受到十九世纪资本主义自由贸易的影响,但这些商业建筑却非常适用于当地的特定气候,所以它们仍属于具有强烈地方性的风土建筑(vernacular architecture),不似后来在亚洲城市泛滥的大型购物中心,完全沦为无差别的所谓“全球风格”。

日本新泻县的雁木造。© na-nagaoka.jp

正如上面所述,这一相似的建筑样式在不同的亚洲方言中被赋予了不同的命名,这种差异化的语言和每个地方不同的生活风俗、饮食习惯、工艺传统、地理经验构成了“地方知识”,亦即希腊人所说的“米提斯”(metis),这种知识并非通过学校教育获得,而是在日常生活中积累而成,它会进一步形成“地方感”(sense of place)和“恋地情结”(topophilia),从而使人产生故乡认同。在1567年明王朝正式解除海禁之后近五百多年的海外移民历史中, 中国人在不同的国家建立了自己的社区,这些今天被外人称作“中国城”的地方,在早期则被自称为“唐人街”,表示自己来自“唐山”,是唐帝国的后裔。香港的“唐楼”中的“唐”字便是来自海外归侨对中国故乡的习惯称谓,而与之相对的“洋”,则指通过远洋航行登陆中国的西方人和西方事物。故乡认同常要追之于历史,所以今天的广州把“骑楼”林立的上下九路列为历史保护街区,它仍然是一条带有传统色彩的商业步行街。

位于明尼苏达州亨内平县伊代纳的南谷购物中心,是美国第一个全封闭式购物中心,1956年。© Minnesota Historical Society

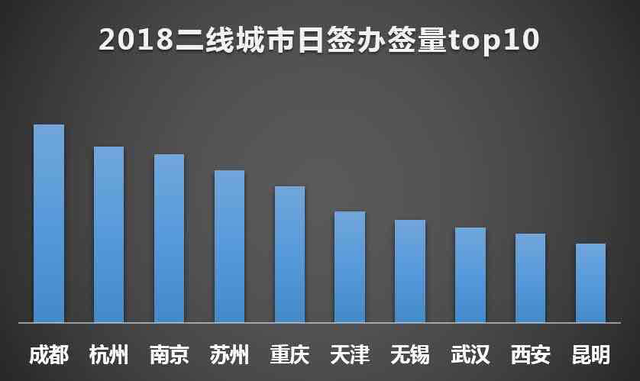

千差万别的故乡与当代资本主义所要求的统一化、标准化和批量生产是矛盾的,在资本的跨国流通及其推动的文化输出下,北美地区兴起的大型购物中心开始进入亚洲,一举占领了曾经偏安一隅、自给自足的“地方”,大肆虏夺了传统公共空间的人流。1966年,香港第一座大型购物中心海运大厦开业,建筑面积达60200平方米;1969年日本第一座大型购物中心玉川高岛屋在东京开业;台湾第一家购物中心远企购物中心诞生于1994年;中国大陆第一家购物中心诞生于1990年。由于亚洲地区的汽车尚未达到普及程度,所以多数购物中心并不像北美地区那样位处郊区,而是选址于城市中心的黄金地段。在中国大陆,购物中心的流行受到了香港的影响,但香港在2004至2014年这十年间,购物中心的总数只从40家增长到55家,而中国大陆在2016年已有3547个建筑面积在2万平方米以上的购物中心开业。

20南谷购物中心室内。1956年。© Life Magazine

当代购物中心的体量已非十九世纪巴黎的拱廊街可比,它复活了公元100-110年的罗马图拉真市场(Trajan's Market)、十五世纪伊斯垣布尔的大巴扎(Grand Bazaar)的规模,甚至超越了乐蓬马歇百货公司占地近五万平方米的尺度。1956年,维克多·格伦(Victor Gruen)设计的南谷购物中心(Southdale Center)被认为是美国第一家全封闭带空调的购物中心,它有两层,共75000平方米的零售面积,还附有15个停车场。但香港作为亚洲购物中心的先驱却因土地资源稀缺而首先向垂直空间发展:购物者站在围绕着中庭交错上升的多层扶手电梯上,会有一种被带出峡谷、飞向天堂的幻觉。是的,在穹顶天光的照耀下,在周遭玻璃门的反射和玲琅满目的商品的簇拥中,在“永恒春天”的舒适温度的包围里,人们越消费,越接近上帝。这种体验在大型机场中也可获得:人们在免税商店里buy and bye,带着大包小包,心满意足地登机飞上蓝天。

改造中的东莞华南MALL,2017年。

香港可以说是一个完全实现了贝拉米的梦想的城市。人们从家中出来,在“唐楼”走廊里行走,坐地铁、出租车、巴士,走上人行天桥,进入一个购物中心,出来再进入一段接一段连绵不绝的人行天桥,回家——除非要去外地,人们从不用担心被雨淋到,因为头顶上永远有遮挡的建筑物,所有的活动轨迹形成一个完美的闭环。这个隔绝天气的闭环只支持人群的穿梭流动,不允许你停下来交谈和社交,这就是马克·奥吉所说的“非地方”(non-places)。即便你乘坐快线去机场,你仍可以通过在到达地呼叫优步司机,预定你喜欢的连锁酒店,那里也有购物中心在等着你,你可以在一个被封闭连通起来的消费系统里维持着你的生活习惯和熟悉感。对一个地方的差异感和陌生感的消除,正是当代资本主义所追求的“超级现代性”的“成就”。

东莞新华南MALL,2019年。

最新版本的购物中心堪称“超级现代性”的集大成者。2005年在中国东莞开业的华南MALL,按总可出租面积计,当时被列为世界第一大购物中心(66万平方米)。它复制了阿姆斯特丹、巴黎、罗马、威尼斯、埃及、加勒比和加利福尼亚七个地方的景点,还包含了电影城、儿童乐园、电玩城、运动场馆和酒店等设施,试图满足人们的所有欲望。如果让·鲍德里亚有机会看到它的话,一定会用“拟像”(simulacra)理论来批判它制造的 “超真实”(hyperreality)。因为选址在郊区,交通不便,加上受到互联网经济的影响,这里的出租率非常低,也缺乏消费人群,曾一度空置,变成“鬼城”。2007年它改名新华南MALL,2013年再度投入巨资升级改造,但2016年仍被官方摘除4A景区的评级。

2007年大声展,广州正佳广场。© Get It Louder

在中国,比较成功的购物中心是万达广场,它几乎遍布中国所有中等以上的城市中心,到2019年为止,已开业的已达285家,加上将要开业的,超过300家。它们采用相似的建筑样式,相同的招商策略,每一家都配置一层万达电影城和一座五星级酒店(电影和酒业也是万达公司的主业),在一些欠缺文化娱乐的中等城市,它们成了当地的商业、饮食、文化中心和亲子娱乐中心,每天吸聚大量人群。但是,除了万达这样比较有实力的公司,其它公司开发的购物中心大多陷入了萧条或空置的恶梦,有的因为无法招到高端商户,只好把自己低档化,让一些街头小店入驻。中国也像美国一样,开始出现了购物中心热潮的的衰退。

2007年大声展的参展作品,广州正佳广场。© Get It Louder

为了适应中国放缓的经济增长速度,维持已有购物中心的人流量和销售量,很多投资运营公司开始拓展购物中心的功能。2009年在香港开业的K11Musea推出“博物馆零售”的概念,把自己定义为“购物艺术中心”,获得成功后又进入了中国大陆的上海、北京、天津、广州、宁波、沈阳和武汉等城市开设连锁店,吸引了大量追逐当代艺术的年轻人停留消费。2011年,大型书店方所被邀请在广州的购物中心太古汇创立,很快又在成都远洋太古里、重庆阳光世纪、青岛万象城等购物中心开设分店。购物中心的文化转向,使部分为人流量发愁的零售业转忧为喜,它们所形成的新业态,成功争夺了传统的博物馆和图书馆的人流。现在的中国年轻人把到这些购物中心去看展览、看书、看电影、喝咖啡、吃饭当成了新的乐趣。

其实早在1870年代,乐蓬马歇百货公司就已经开始博物馆化的尝试,在其直通穹顶的开阔大厅里展览和售卖绘画和雕塑作品。而自从博物馆商店生意火爆的场面出现在纽约的现代美术馆(MoMA)后,卖场和博物馆越来难分难解。在2005年,当我首次为年轻的艺术家、建筑师、设计师们策划大型群展“大声展”时,有感于传统美术馆过于保守的展陈方式和参观限制,我尝试把其中的一站巡回展场设在上海的购物中心中信泰富广场的一个闲置空间,以促成人们在去购物时与艺术的“偶遇”。因为反应非常热烈,2007年我在策划第二届“大声展”时,又把当时被称为“亚洲最大购物中心”的广州正佳广场设为其中一站巡回展场,这次我走得更远,把艺术作品布置在购物中心各楼层的各个角落,有的就在商店旁,让它们与里面的商品不分彼此。为了不影响购物中心的营业,我们在它夜晚关门之后才进去布展。这让我有机会去感受一个没有人流的空旷寂静的卖场空间。当时从顶层望向地面,那深谷般的中庭没有挂着任何计时工具(为的是让消费者在购物中忘掉时间),在灯火通明之中,我有一种强烈的时间停止的感觉。我没有因为消费而忘掉时间,却因人潮的退去而仿似身处废墟。

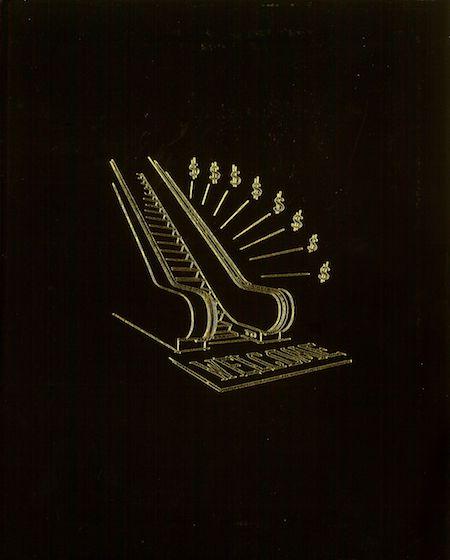

1949年Otis电梯商业宣传册上的图案,被用在库哈斯和哈佛大学设计研究生院的“购物研究”出版物的封面。© Taschen

在带领哈佛大学设计研究生院的学生进行“购物”研究时,库哈斯在一篇文章中把购物中心批评为“垃圾空间”:“因为它不可捉摸,垃圾空间无法被忆起。它浮华却不易被记住,就像一个屏幕保护,它对凝固的拒绝确保了即刻的失忆。垃圾空间并不自诩要创造完美,它只创造趣味。它的几何形不可能被想象,只可能被建造。尽管完全非建筑,它却往往表现为拱顶和穹隆。剖面看来毫无生气,其它则沉陷于不断的混乱修饰:最呆板的和最疯狂的比邻而居。各种主题在如万神殿般大小的室内中相互牵制,发育不良,就像每个角落里产下的死婴。”作为资本主义野心的产物,它是居伊·德波所批评的品牌堆砌的“景观”,是中央空调控制的反自然梦境,是制造人类欲望的超级机器,它只吸食人流的喂养,而无法产出人际关系和集体记忆,它的先天缺陷也许并不会因为艺术和文化的注入而改变命运。它从上帝手上获取过多,在地上自造拜物教的神殿,剥夺了过去教堂和寺庙在人类精神世界中的位置,让人别无选择——也许有一天,当初被它在工地上铲除的野草藤蔓真的会卷土重来,它们会爬满购物中心那光可鉴人的中庭地板,并在扶手电梯的缝隙中长出新叶。

评论