文心话艺 | 本地人和外地人的视角——汪曾祺与萧乾的北京胡同

【语言建构的世界】栏目之“文心话艺”

1923年,俞平伯与朱自清同游秦淮河,各自写了一篇《桨声灯影里的秦淮河》,以风格不同、各有千秋而传世,亦成为现代文学史上的一段佳话。

名家都不怕“撞衫”,我们写文章还怕什么”别人已经写过了的“?

我刚重游南京秦淮河、夫子庙,本想再回味一下那两部名篇,但不知何故,却突然由南及北,想到了北京胡同,想到了萧乾和汪曾祺同样也有兄弟篇,遂决定先读这两篇。

本地人和外地人的视角

——汪曾祺与萧乾笔下的北京胡同

随笔 / 小秦

汪曾祺和萧乾同于1993年写了关于北京胡同的散文.汪曾祺2200字,萧乾1500字,都是教科书级的散文。

萧乾文从多个时间角度来描写,是土生土长的北京人对胡同情感的流动,正如我们对自己家乡的感性依恋;而汪曾祺文像漫谈和点评,保持着一定的距离,是外地人的视角。

对当地人来说,胡同好像一个个鲜活的生命,经历着酸甜苦涩的过往,属乡土散文。

对外地人来说,胡同好像一扇扇尘封的大门,承载着厚重多彩的文化,属文化散文。

高手文笔,往往不拘一种文体,像汪曾祺的散文,夹叙夹议,不时还有小说笔法的描写,还善于写对话,通过对话来传神。

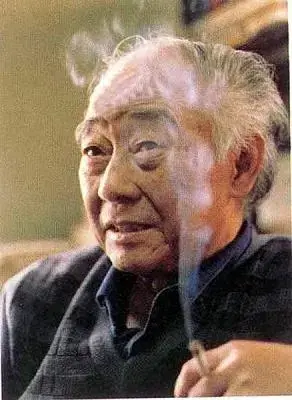

沈从文曾对汪曾祺写的对话点拨道,“你这不是对话,是两个聪明的脑壳在打架”。一句话点醒了汪曾祺,还须得认真观察生活,揣摩人物内心,而不能去编造。

对话不仅是描写,还是叙述。这是金宇澄小说《繁花》给我们的启示,《繁花》里的对话,连引号都省了,行文一气呵成,对话与叙述融合得天衣无缝。

汪曾祺从北京城四方四正的特征写起,到胡同的切割功能,视觉化的方正、稳妥、安全、封闭、保守……从民居到居民的关注,从建筑到人群的映射,由表及内,由浅入深,不断深入,写到民族心理,写到家国文化,“形散神不散”。

建筑与文化,很难说清因果,很多只是相关性,或者互相印证、参照,是一种共现或者全息的关系,就像在任何一滴水中都可以见到大海,这需要思辨的深度。

两位作家对读者的预期也有所不同,萧先生是对自己的同乡知音,汪先生是对更广泛的读者,但都能引起共情、共鸣。萧乾是第一人称写作,写的是乡愁。汪曾祺是第三人称写作,写的是文化之愁。一个是痛惜,一个是惋惜,一个是呼吁保护,一个是顺其自然。

相比于萧乾呼吁的保留胡同,汪曾祺的道别同样也是很不舍的。旧城该如何保护?确实是一个大问题。拆吧,历史没了,重建吧,失却古味。

汪先生认为胡同终会消失,我们认为还会以某种新的形式延续,比如依托社会的力量,除了民间公益基金的投入,还可有商业资本的运营,比如设置民宿,以租住带动养护,也能保存一些,不一定都用国家博物馆的方式。

所以,对“商品经济时代”的评价,我们也要一分为二,有弊也有利,所谓“仓廪足而知礼仪”,在新时代保护和传承传统,是一个重要的课题。我们在与时俱进,享受现代文明的同时,也要“寻根”,找到我们的精神家园,而非一味怀旧感伤,“既然青春留不住”,就要多做点有益之事、有见地之思,多传承一些精神。越是富裕了,越要找到初心。这也是对社会、对国家的关心。

请读原著:

可以带着这些问题去读:

1 北京胡同有哪些特点?试着从当地人和外地人的角度去观察。

2 胡同文化是一种怎样的文化形态?请结合文明的特征,结合家与国。

3 如何从民居建筑(一方水土)看一方人的性格特点?

4 对胡同文化的没落和消失,作者是一种怎样的情感?

胡同文化

汪曾祺

北京城像一块大豆腐,四方四正。城里有大街,有胡同。大街、胡同都是正南正北,正东正西。北京人的方位意识极强。过去拉洋车的,逢转弯处都高叫一声“东去!”“西去!”以防碰着行人。老两口睡觉,老太太赚老头子挤着她了,说“你往南边去一点”。这是外地少有的。街道如是斜的,就特别标明是斜街,如烟袋斜街、杨梅竹斜街。大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。

胡同原是蒙古语,据说原意是水井,未知确否。胡同的取名,有各种来源。有的是计数的,如东单三条、东四十条。有的原是皇家储存物件的地方,如皮库胡同、惜薪司胡同(存放柴炭的地方),有的是这条胡同里曾住过一个有名的人物,如无量大人胡同、石老娘(老娘是接生婆)胡同。大雅宝胡同原名大哑吧胡同,大概胡同里曾住过一个哑吧。王皮胡同是因为有一个姓王的皮匠。王广福胡同原名王寡妇胡同。有的是某种行业集中的地方。手帕胡同大概是卖手帕的。羊肉胡同当初想必是卖羊肉的,有的胡同是像其形状的。高义伯胡同原名狗尾巴胡同。小羊宜宾胡同原名羊尾巴胡同。大概是因为这两条胡同的样子有点像羊尾巴、狗尾巴。有些胡同则不知道何所取义,如大绿纱帽胡同。

胡同有的很宽阔,如东总布胡同、铁狮子胡同。这些胡同两边大都是“宅门”,到现在房屋都还挺整齐。有些胡同很小,如耳朵眼胡同。北京到底有多少胡同?北京人说:有名的胡同三千六,没名的胡同数不清,通常提起“胡同”,多指的是小胡同。

胡同是贯通大街的网络。它距离闹市很近,打个酱油,约二斤鸡蛋什么的,很方便,但又似很远。这里没有车水马龙,总是安安静静的。偶尔有剃头挑子的“唤头”(像一个大镊子,用铁棒从当中擦过,便发出噌的一声)、磨剪子磨刀的“惊闺”(十几个铁片穿成一串,摇动作声)、算命的盲人(现在早没有了)吹的短笛的声音。这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。

胡同和四合院是一体。胡同两边是若干四合院连接起来的。胡同、四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。我们通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化。胡同文化是北京文化的重要组成部分,即便不是最主要的部分。

胡同文化是一种封闭的文化。住在胡同里的居民大都安土重迁,不大愿意搬家。有在一个胡同里一住住几十年的,甚至有住了几辈子的。胡同里的房屋大都很旧了,“地根儿”房子就不太好,旧房檩,断砖墙。下雨天常是外面大下,屋里小下。一到下大雨,总可以听到房塌的声音,那是胡同里的房子。但是他们舍不得“挪窝儿”,——“破家值万贯”。

四合院是一个盒子。北京人理想的住家是“独门独院”。北京人也很讲究“处街坊”。“远亲不如近邻”。“街坊里道”的,谁家有点事,婚丧嫁娶,都得“随”一点“份子”,道个喜或道个恼,不这样就不合“礼数”。但是平常日子,过往不多,除了有的街坊是棋友,“杀”一盘;有的是酒友,到“大酒缸”(过去山西人开的酒铺,都没有桌子,在酒缸上放一块规成圆形的厚板以代酒桌)喝两“个”(大酒缸二两一杯,叫做“一个”);或是鸟友,不约而同,各晃着鸟笼,到天坛城根、玉渊潭去“会鸟”(会鸟是把鸟笼挂在一处,既可让鸟互相学叫,也互相比赛),此外,“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”。

北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!我认识一个在国子监当过差,伺候过陆润库、王垿寺祭酒的老人,他说:“哪儿也比不了北京。北京的熬白菜也比别处好吃,——五味神在北京”。五味神是什么神?我至今考查不出来。但是北京人的大白菜文化却是可以理解的。北京人每个人一辈子吃的大白菜摞起来大概有北海白塔那么高。

北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。北京是民主运动的策源地,“民国”以来,常有学生运动。北京人管学生运动叫做“闹学生”。学生示威游行,叫做“过学生”。与他们无关。

北京胡同文化的精义是“忍”,安分守已、逆来顺受。老舍《茶馆》里的王利发说“我当了一辈子的顺民”,是大部分北京市民的心态。

我的小说《八月骄阳》里写到“文化大革命”,有这样一段对话:

“还有个章法没有?我可是当了一辈子安善良民,从来奉公守法。这会儿,全乱了。我这眼面前就跟‘下黄土’似的,简直的,分不清东西南北了。”

“您多余操这份儿心。粮店还卖不卖棒子面?”

“卖!”

“还是的。有棒子面就行。……”

我们楼里有个小伙子,为一点事,打了开电梯的小姑娘一个嘴巴。我们都很生气,怎么可以打一个女孩子呢!我跟两个上了岁数的老北京(他们是“搬迁户”,原来是住在胡同里的)说,大家应该主持正义,让小伙子当众向小姑娘认错,这二位同志说:“叫他认错?门儿也没有!忍着吧!——‘穷忍着,富耐着,睡不着眯着’!”“睡不着眯着”这话实在太精彩了!睡不着,别烦躁,别起急,眯着,北京人,真有你的!

北京的胡同在衰败,没落。除了少数“宅门”还在那里挺着,大部分民居的房屋都已经很残破,有的地基柱础甚至已经下沉,只有多半截还露在地面上。有些四合院门外还保存已失原形的拴马桩、上马石,记录着失去的荣华。有打不上水来的井眼、磨圆了棱角的石头棋盘,供人凭吊。西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。

看看这些胡同的照片,不禁使人产生怀旧情绪,甚至有些伤感。但是这是无可奈何的事。在商品经济大潮的席卷之下,胡同和胡同文化总有一天会消失的。也许像西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷,还会保留一两个名目,使人怅望低徊。

再见吧,胡同。

一九九三年三月十五日

老北京的小胡同

萧乾

我是在北京的小胡同里出生并长大的。由于我那个从未见过面的爸爸在世时管开关东直门,所以东北城角就成了我的早年的世界。四十年代我在海外漂泊时,每当思乡,我想的就是北京的那个角落。我认识世界就是从那里开始的。

还是位老姑姑告诉我说,我是在羊管(或羊倌)胡同出生的。七十年代读了美国黑人写的那本《根》,我也去寻过一次根。大约三岁上我就搬走了,但印象中我们家好像是坐西朝东,门前有一排垂杨柳。当然,样子全变了。九十年代一位摄影记者非要拍我念过中学的崇实学校(今北京二十一中),顺便把我拉到羊管胡同,在那牌子下面只拍了一张。

其实,我开始懂事是在褡裢坑。十岁上,我母亲死在菊儿胡同。我曾在小说《落日》中描写过她的死,又在《俘虏》中写过菊儿胡同旁边的大院——那是我的仲夏夜之梦。

母亲去世后,我寄养在堂兄家里。当时我半工半读:织地毯和送羊奶,短不了走街串巷。高中差半年毕业(1927年冬),因学运被变相开除,远走广东潮汕。1929年虽然又回到北平上大学,但那时过的是校园生活了。我这辈子只有头十七年是真正生活在北京的小胡同里。那以后,我就走南闯北了。可是不论我走到哪里,在梦境里,我的灵魂总在那几条小胡同转悠。

啊,胡同里从早到晚是一阕动人的交响乐。大清早就是一阵接一阵的叫卖声。挑子两头是“芹菜辣青椒,韭菜黄瓜”,碧绿的叶子上还滴着水珠。过一会儿,卖“江米小枣年糕”的车子推过来了。然后是叮叮当当的“锔盆锔碗的”(锔(jū)用锔子连合破裂的陶瓷器等)。最动人心弦的是街头理发师手里那把铁玩艺儿,嗞啦一声就把空气荡出漾漾花纹。

北京的叫卖声最富季节性。春天是“蛤蟆骨朵儿大甜螺蛳”,夏天是莲蓬和凉粉儿,秋天的炒栗子炒得香喷喷粘乎乎的,冬天“烤白薯真热火”。

我最喜欢听夜晚的叫卖声。顾客对象大概都是灯下斗纸牌的少爷小姐。夜晚叫卖的特点是徐缓,拖尾,而且当中必有段间歇——有时还挺长。像“硬面——饽饽”,中间好像还有休止符。比较干脆的是卖熏鱼的或者“算灵卦”的。最喜欢拉长,而且加颤音的是夜乞者:“行好的——老爷——太(哎)太——有那剩菜——剩饭 ——赏我点吃吧。”

另外是夜行人:有戏迷,也有醉鬼,尖声唱着“一马离了”或“苏三离了洪洞县”。这么唱也不知是为了满足一下无处发挥的表演欲呢,还是走黑道发憷,在给自己壮胆。

那时我是个穷孩子,可穷孩子也有买得起的玩具。两几个钱就能买支转个不停的小风车。去隆福寺买几个模子,黄土和起泥,就刻起泥饽饽。春天,大院的天空就成了风筝的世界。阔孩子放沙雁(沙雁,做工精细的风筝。下文中的“屁股帘儿”是一种自制的简易风筝),穷孩子也能有秫秸(秫秸shújiē,去掉穗的高粱秆)糊个屁股帘儿。反正也能飞起,衬着蓝色的天空,大摇大摆。小心坎可乐了,好像自己也上了天。

夏天,我还常钻到东直门的芦苇塘里去捉蛤蟆,要么就在坟堆旁边逮蛐蛐——还有油葫芦。蛐蛐会咬架,油葫芦个头大,但不咬。它叫起来可优雅啦。当然,金钟更好听,却难得能抓到一只。这些,我都是养在泥罐子里,每天给一两颗毛豆,一点水就成了。

北京还有一种死胡同,有点像上海的弄堂。可是弄堂里见不到阳光。北京胡同里的平房,多么破,也不缺乏阳光。

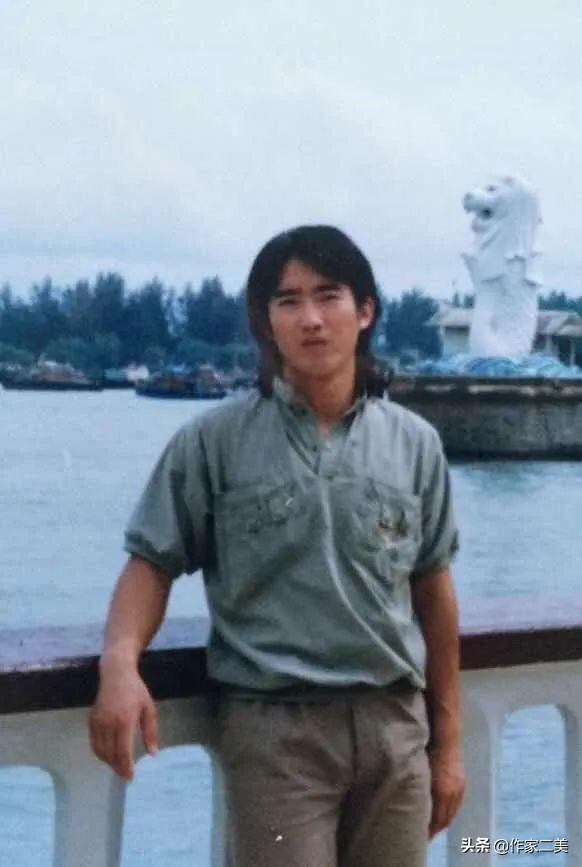

胡同可以说是一种中古民用建筑。我在伦敦和慕尼黑的古城都见到过类似的胡同。伦敦英格兰银行旁边就有一条窄窄的“针鼻巷”。很像北京的胡同。在美洲新大陆就见不到。他们舍得加固,可真舍不得拆。新加坡的城市现代化就搞猛了。四十年代我两次过狮城,很有东方味道。八十年代再去,认不得了。幸而他们还保留了一条“牛车水”。我每次去新加坡,必去那里吃碗排骨茶。边吃边想着老北京的豆浆油炸果。

但愿北京能少拆几条、多留几条胡同。

一九九三年十月六日(选自《萧乾散文》

(此文选自上海市七年级第二学期语文教材第14课)

绿色字体为作者笔记,图片来自网络

编辑美工:秦砖(上海)汉瓦(上海)鱼王(山西)

评论