曾经的地摊经济,为何会如此不堪?

夜色降临,除了欣赏头顶的星光,置身繁华都市当中,我们还可以感受城市的“烟火气”。现在各色地摊犹如漫天星辰,密布在城市的大街小巷当中。面对众多的摊贩,其实我们有着复杂的感情,一方面它方便了我们的生活,比如吃个早餐,贴个手机膜等。另一方面,这些流动商贩时常占用公用通道,影响城市环境不说,还会带来治安隐患。

这个现象也不是中国特有,无论你去纽约、巴黎还是孟买,这些摊贩问题都不可回避。黄耿志在《城市摊贩的社会经济根源与空间政治》认为,过去中国的摊贩数量近3500万,很多人不是直到今天才开始摆摊,过去或多或少都摆过摊位。

最早的摊贩是哪儿来的?

无论何时,摊贩都是我们日常生活中很常见的职业,在生活区或者工厂附近,随处可见路边摊。过去摊贩处在一个非常尴尬的地位,首先它不属于正规部门,没有营业执照,也没有固定的营业地点,当然也不用缴税。

可是这个群体的数量有多大呢?2010年全国就业人口当中,摊贩占比是5.2%,占个体私营经济的17%。如果单看比例是非常低的,可是如果乘以中国人口的巨大基数,这个数量是非常庞大的,达到2000多万。郑州市目前的常住人口在1000万左右,也就是说,相当于两个郑州市人口的数量。这些还是登记过的摊贩,如果将农村当中摊贩纳入统计,黄耿志认为数量将超过3500万,是北京、深圳市人口数量的总和。

这些摊贩都是从哪儿来的呢?中国是典型的城乡二元结构的国家,1970年农村人口占比达到80%以上,改革开放之后,国家对流动人口控制放松,越来越多的农村人口涌入城市。由于受到学历、技能以及社会关系等因素的影响,这些进城务工的农民,大都从事体力劳动工作,比如建筑、保洁,或者进入服装厂、电子厂等。

这些常规的工作看上去非常辛苦,毕竟是一份正当职业,可是很多人连最基础的就业门路都没有,于是只好走街串巷,干起了摊贩的工作。这也是新闻媒体当中常见的一种解释,可是在我生活的郑州市国棉厂周围,绝大部分商贩并不是因为无法找到相应的工作才做商贩,相反,他们很多人是不愿意从事建筑、装配工等工作,才进入摊贩这一行业。

我朋友王哥,曾经被同乡带出来干建筑业,他说在建筑行业,经常会遇到包工头克扣工资,或者拖欠工资。每年春节刚过,郑州市就会通报一批拖欠农民工工资的企业,这几乎成为常态。据王哥介绍,相比之下,摊贩虽然收入不稳定,但是总体上赚得比打工时候要多,更不用担心工资拖欠的问题。

还有一些摊贩因为拖家带口,进入工厂工作无法照料家庭,因而选择了摊贩的工作。拿郑州富士康为例,周边有上千家流动摊贩,很多人都是职工家属。尤其是女性,身上的家庭责任更重,工厂有严格的规章制度,迟到、早退、请假都会罚款扣钱。摊贩时间比较自由,想收摊就收摊,时间可以自由把控。

如果在工厂当中,特别像富士康这种流水线装配工厂,工人上升空间是非常有限的,干了六七年的装配工,依然还是普通工人的比比皆是,与其浪费时间,不如找一个更有发展空间的职业。

在我身处的国棉厂周围,那些时间久一些的摊贩,很多是国棉厂退下来的职工。从20世纪90年代开始,国棉厂逐渐走下坡路,比如拥有10万工人的国棉六厂,1990年相比于1989年,销量下滑40%,之后连续10年亏损。1998年,国棉一厂、二厂相继宣布倒闭,大量的国企员工下岗再就业。现在依然能够吃到的国棉厂烩面、烤面筋等,都是那个时代下岗职工创办的。

从1997年到2005年,全国下岗职工数量达到2200万,与此同时政府也推出了再就业工程,帮助2000多万人重新找到了工作。尽管成效很大,但是依然有大量的工人宁愿选择下岗,有些或许是新岗位不适应,也有些新新岗位无法养活家庭。拿我邻居张哥为例,新岗位孩子学费都缴不起,下岗之后做过小买卖,卖过保险,现在是一位烧烤摊的摊主。

摊贩除了来自农民工、下岗职工等,还有像富士康这类企业,淡旺季用工差异很大,也会出现大量的摊贩。拿郑州富士康为例,在旺季时,用工量能够达到30万工人,淡季时候20万不到。在淡季,正式工常通过放假的方式,来降低用工成本,因此很多人就做起了兼职,摆摊或者送外卖等。

另外社会上还存在一些残疾人、流浪汉等,在没有找到工作前,也会加入摊贩的队伍,当然这部分人群的比例非常低。我们会发现,城市当中很多摊贩都是年轻人,甚至有很多在大型商场开过店铺。比如郑州银基曾经是中原地区最大的服装批发市场,可是近些年随着电商的崛起,很多商贩被迫退出了商贸城,在路边以摆地摊的方式售卖衣服。

当然还有些商贩,纯粹是业余爱好,或者想经商,想拿摆摊练手的。我们在街头看到很多青年女性,售卖一些自己喜欢的衣服,品相非常好,非常不符合地摊的调性。服装行业除了能够拿到好的货以外,还要依靠个人的销售技巧,这些靠读书学不来的,需要长时间与客户沟通中历练,因此很多人通过街头,来历练自己的销售技巧。

无论是被迫成为摊贩,还是主动加入这个队伍,这些人都没有打算把摆摊作为终身职业。但是这样的一个群体,却是我们的一个就业大军。每年大学毕业人口超800万,这么庞大的就业人口如果都依靠政府救济,必将成为巨大的社会负担,如果能给予这些摊贩以合理的引导,势必会成为解决就业的一个途径。

为何我们需要摊贩?

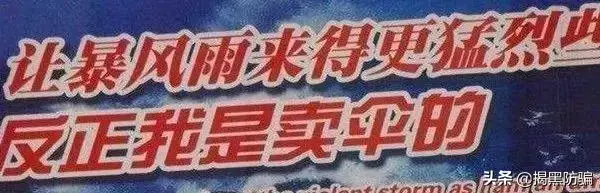

摊贩的存在也有其合理性,虽然超市、网络购物能满足绝大部分需求,但是像小吃、冷饮、手机贴膜、玩具工艺等,依然是那些大型商超以及网络零售无法满足的。摊贩构成了一个流动超市,尤其夏季小吃、水果摊位,极大方便了居民的日常消费。

城市当中拥有庞大的工薪阶层,这些工薪阶层对于不同层次的消费都是有需求的,有高档餐厅聚会的需求,也有路边摊位吃夜宵的需求,像手机贴膜,小饰品等都是随机消费,在路边很容易促成。

但是不可否认,摊贩确实挤占了有限的公用空间,虽然平均每个摊位占地面积不到1平米,但是如果有上万个摊位,占地面积还是非常惊人的。拿郑州国棉一厂摊位为例,在没有得到有效整治前,双向两车道基本上过不去一辆三轮车,更不用说机动车了。

除了公共空间的占用,烧烤摊油烟飞扬,巨大的噪音时常影响周围的居民。国棉一厂夜市,2016、2017年曾经是郑州市的网红夜市,巨大的油烟把周围的桐柏树叶都烤焦了,整晚人声鼎沸,热闹非凡,甚至有很多外地群众,慕名前来打卡。可是夜间狂欢过后,地面油污满地,行人无法下脚,严重干扰了附近居民的生活。

对于地方管理者来说,摊贩鱼龙混杂,他们有很强的流动性,尤其是烧烤摊,存在巨大的安全隐患。同时摊贩售卖的大都是低端产品,对地方经济贡献也不大,还影响市容市貌。像国棉一厂烧烤摊位,对面就是时尚的王府井,非常不利于城市形象的树立。

如何管理这些摊贩呢?

著名法学家蔡克蒙在他的《中国CG能从外国学习哪些经验》中,详细介绍了各国在治理摊贩的一些经验。比如纽约市,在1691年的时候,强制禁止街头摆摊,但是随着19世纪末,大量外来民众的涌入,尤其是犹太人的大量涌入,他们刚开始大量从事摊贩的工作。为了引导这些摊贩,纽约市在上个世纪30年代,建设了大量的室内市场,希望替代这些商贩。然而摊贩并没有政府希望的那样消失,而且随着城市人口的增加,摊贩数量还在不断增加。

后来纽约市采用发放营业执照的方式,对纽约街头摊贩进行管理,但是当时牌照上限是853个,这个数量远远不够,而且申请过程中主要照顾退伍军人以及残疾人,一般百姓很难申请到牌照。20世纪末,虽然纽约摊位牌照数增加到5000个,但是依然无法满足摊贩的需求。目前纽约市通过加强执法力度,逮捕那些无牌照的非法摊贩,但是这也让摊位牌照的租金非常高昂。

1999年2月,一名非洲裔青年摊贩,因为在曼哈顿马路上售卖手套和帽子,被警察击毙,引发了大规模的抗议活动。即使如此,纽约市也没有放松对城市摊贩的打击。这也和纽约市的城市定位有关,纽约市希望打造成为国际金融中心,所以他们希望获得企业家以及金融家的支持,所以社会底层的摊贩要服从主流社会。

相比于纽约,东南亚各国在管理摊贩上,要人性化很多,这也是目前我们国家主要借鉴的对象。比如新加坡和马来西亚,政府将摊贩融入到城市管理当中,在城市当中会建大量摊贩中心,也就是我们旅游的时候所见到的美食广场。政府会通过区域规划的方式,规范这些摊贩。

1971年,新加坡出台相关政策,在市中心建设摊贩中心,包括提供最基本的水电、垃圾处理等服务,到了1988年,新加坡184个摊贩中心,共容纳23331名摊贩,其中有18878摊贩从事食品的售卖。

新加坡环境署下属摊贩局专门从事摊贩管理工作,负责摊贩的环境卫生以及食品安全等。而且新加坡目前是世界上唯一一个让所有的街头摊贩必须持牌照的国家。摊贩局的主要工作还包括查验那些无牌照经营者,并向这些摊贩核发牌照等。

同时新加坡出台大量的政策,做好基础设施服务工作,以吸纳更多的就业人口。如果你现在去新加坡旅游,几乎看不到流动摊贩。相比于纽约,新加坡人口要少很多,但是摊贩数量确实是纽约的7倍以上。

中国早年也学习纽约的模式,例如2009年,郑州市马路摊点约3万个,因此招募了大量的“协管”人员,对这些摊贩进行强制清理。可是政府取缔街头摊贩非但没有得到社会的认同,反而激起了社会的同情,尤其是移动互联网的兴起,人们把执法的视频发布到网络,导致政府承受巨大社会舆论的压力。

同时摊贩与执法部门还玩起了“猫鼠游戏”,进一步加大了执法成本。一方面执法部门面临制度考评,另一方面又要接受舆论监督,导致他们左右为难。尤其是2006年的崔英杰事件,摊贩崔英杰暴力抗法,刺死一名队长,调查过程中人们发现崔英杰从小到大都是一名好学生,做摊贩也是彬彬有礼,这让整个社会舆论倒向同情崔英杰。

暴力事件虽然是少数,但是引起社会关注度非常高,因此强制取缔得不到社会舆论的支持。而且政府也不能忽视摊贩对于就业人口的吸纳,随着城市人口的增加,摊贩数量也会相应上升。那些固定场地,由于场地租金高昂,导致便民的普通服务,现在都很难见到,比如磨剪子、擦鞋等。

我们现在大肆鼓励地摊经济,其实摊贩管理是城市管理当中一个非常大的难题,目前纽约、新加坡都不是这个问题的标准答案。纽约这种强制清理的方式,肯定会引起巨大的社会舆论,而新加坡这种需要巨大的公共财政资金。道路虽然艰难,但是摆摊能吸纳了大量的就业人口,对社会的稳定起到积极推动的作用,是我们必须要走的一条道路。

图片来自网络

文章参考:

黄耿志《城市摊贩的社会经济根源与空间政治》

蔡克蒙《中国CG能从外国学习哪些经验》

崔雯璐《郑州纺织工业基地创建及其历史贡献》

评论