《地方化的博弈》——访北京大学马啸教授

学人简介:马啸,美国华盛顿大学(University of Washington)政治学博士,现任北京大学政府管理学院助理教授、博士生导师,研究领域为比较政治制度、发展政治学和中国政治,著有Localized Bargaining: The Political Economy of China’s High-Speed Railway Program (Oxford University Press, 2022),在Political Communication, Security Studies, Studies in Comparative International Development, China Quarterly, Journal of Contemporary China, The China Review、《公共管理评论》以及《北大政治学评论》等国内外期刊发表多篇论文。

编者按:本次专访主要是围绕马啸教授即将由牛津大学出版社(Oxford University Press)出版的著作Localized Bargaining: The Political Economy of China's High-Speed Railway Program(出版时间:2022年6月17日)进行的,国内外相关专家对本书的推荐语(摘译自牛津大学出版社网页)请见文末。

政观:马老师您好,感谢您在百忙之中接受我们的专访。首先,祝贺您基于博士论文修改成稿的新书即将由牛津大学出版社出版,这是非常值得期待的一件事情。我们今天就围绕这本书来谈一谈。首先是选题,您为什么选择了与中国高铁相关的研究主题?

马啸:谢谢,很荣幸能接受政文观止Poliview的专访。我的博士论文是在2014年底开题的。当时,我已经修完了博士阶段所有课程,因此需要思考博士论文该写什么了。虽然没有一个明确的话题,但是我已经形成了一个大致的方向,想做一个政治经济学的问题。在我念博士的华盛顿大学社科院系的老师中,历来有做政治经济学研究的传统,这一传统可以上溯到道格拉斯·诺斯(Douglas North)。我的论文指导委员会里就有三位政治经济学的学者,包括我的导师白素珊(Susan Whiting),她是研究当代中国农村发展、财政以及政治经济问题的专家,和研究各国中央银行行长的职业经历如何影响货币政策的克里斯·阿道夫(Chris Adolph),以及因证伪了“资源诅咒”而出名的维克多·梅纳尔多(Victor Menaldo)。

所以虽然我当时还没有一个非常明确的题目,但是总感觉要写一个跟政治经济学相关的话题。巧合的是,2014年9月,阿里巴巴在纽约证券交易所上市,创造了当时企业上市融资的纪录,引起了广泛的关注。西雅图又是一个科技行业密集型的城市,身边的朋友,无论是学术界的还是业界的、平时关心中国的还是不关心的,都在讨论这个新闻。这是种很神奇的体验,我在杭州念大学的时候,即使在阿里的大本营,学生宿舍里用淘宝买东西的都屈指可数,没想到6、7年之后这样的话题竟然能让一些都没去过中国的美国人兴致勃勃地讨论。所以我当时就想着能不能围绕这个主题写博士论文。某种意义上,我写的第一个版本的博士论文开题,是受环境影响下的“激情”决定。

政观:就是那种即时性、时效性很强的博士论文。

马啸:对,一开始我写的开题报告主题是中国科技企业的崛起与所在地的地方政府的关系。我用财政联邦制和地方发展型国家的分析框架解释激励地方政府培育、扶植科技企业的制度因素,同时分析了科技行业如何在短短几年之内成为地方政府间竞争的焦点。这个话题从理论上来说也比较重要,而且也的确是当时大家都在讨论的问题,在得到了导师的允许后,我便开始动笔。到2014年底的时候,我已经写好了初稿。2015年年初,我回国开始做初步的田野调查。但是一回到国内,或者说当时那个热度过去了以后,我就感觉到驱使自己去做这个事情的动力变得不足了,而且当时也缺乏相关的途径去采访访谈对象。

到2015年春学期的时候,我已经在国内待了3个多月,思考自己能够干什么,或者说到底要做什么。机缘巧合的是,我看到了一些相邻地方争夺高铁站的调查报道。由于各种各样的原因,这些新闻现在可能变少了。但如果我们现在回过头,在网上搜索“高铁争夺战”,会发现相关新闻报道的高峰期集中在2014、2015年。当时很多地方政府通过各种各样的手段去向上级要高铁项目。有些可能是通过“跑部进京”的形式,不停地到北京去游说有关部门;有些则采用了更加极端的一些方式,比如说通过发动群众,让群众向上级施压,最后获得上级的让步,这些在我的博士论文里也有所涉及。当时我看到这些新闻后,一下子就被这个话题给吸引了。而且经过一段时间的思考,我觉得这可能是一个更加符合我兴趣与追求的话题。

事后回想,选择这个话题并不是偶然或者再次的“激情决定”。我从小就对铁路有兴趣,而且这种兴趣和学术没什么关系。小时候家长经常带着我去铁道口看火车,是当时为数不多的课外娱乐活动之一。这种兴趣长大后又获得了发展。我本科读的是日语专业,大三时在日本京都大学的法学院交流了一年。当时京大给我安排了一位研究日本中央官僚机构的学者真渊胜(Mabuchi Masaru)做我的指导老师。为了和这位老师交流,我把他的作品都看了一遍,虽然当时也似懂非懂,但现在回想起来也算是埋下了一个种子。另一方面,在日本生活的这一年里,感受最深的之一是日本有非常发达的公共交通系统。城市中同一条铁轨上,可以同时运营这个城市的地铁,这个城市到边上城市的城际铁路,还可以运营日本的国铁甚至跑一些私铁,也就是私营铁路公司的列车。我当时就感觉这个系统的背后既是一个工程难题,也是一个后勤运筹的难题。如何让几家不同类型的公司调度同一条铁路,从管理上来说是个挑战。当时在城市通勤列车之外还体验了日本闻名世界的新干线。恰好是在日本交流的这一年,中国最早建设的几条高铁陆续建成通车了,比如2009年底通车的武广高铁。这成为了我关注高铁的开始。我记得在日本的时候每天搜索和国内新开工高铁有关的新闻和视频,看了很多都不过瘾。那个学年放寒假(日本高校的寒假是每年的2月到3月)回国时,我还特意去坐了一趟高铁。

在念博士之前,我对高铁的兴趣只是生活中众多业余爱好之一,当时也没想到这些东西之后会成为自己学术研究的对象。回过头来看,确定博士论文选题的过程,也是一个扪心自问、寻找埋在内心最深处的兴趣的过程。而这类话题,可能就是播种于每个人自己的人生体验之中。我后来发现有很多学者都有类似的经历,比如我之前说的从事“资源诅咒”研究的老师梅纳尔多。他小的时候因为家人工作的原因,去过很多拉丁美洲国家的石油钻井平台。后来他念博士时,很自然地选择了国家的资源依赖对国家治理的影响作为研究课题,最后在学科顶尖期刊上发表了证伪经典“资源诅咒”的研究。我还能举出好几个类似的例子,就是学者在决定博士论文题目时,多多少少受到了自己人生经历的某一部分的影响。毕竟博士论文要求一个学者投入相当的时间和精力,我想一个人不太可能无缘无故地愿意对一个话题做出这样的付出。

政观:跟家庭以及个人经历有很大关系。

马啸:是的,因为自己有了这种体会,所以如果现在看到一位年轻学者选择了某个博士论文题目,就会去猜测是什么样的人生经历让他选择了这个题目,事后和当事人交流,发现经常能猜对,这种思维实验也很有意思。

政观:您刚刚说您在2014年底的时候已经写好了第一版博士论文开题报告,并且回到国内开始尝试对地方政府扶植科技企业的当事人进行访谈,但是遇到了很大困难、无法推进以至于不得不改换其他题目。这个时候再将研究主题从科技企业改成高铁的话,会不会觉得很沮丧?毕竟您在前期准备的过程中已经耗费了大量时间。

马啸:坦白说,我觉得还好。我的一个老师说,作为一个博士生,什么样的事情是值得你作为博士论文写作来追求的事情?那就是你每天早上醒来打开手机或者电脑后第一件就想做的事情,是能够驱使你早上从床上爬起来的事情。就我自己而言,在真正选定了博士论文题目后,我发现它和我之前做的各地政府扶植科技企业的题目有明显的差距。具体来说,之前的题目写完后过了一阵,我每天感觉就像是还差一个大的任务没有完成,时不时地感觉到有很大的心理压力。但是我后面做这个题目的时候就很开心,没有类似的心理负担。我想这就是选择了一个自己真正感兴趣的题目的区别吧。打一个比方来说,现在有很多年轻人沉迷手机或电脑游戏,经常连续玩几天几夜,既不觉得累,也不会觉得心里有压力或负担。从这个角度来看,我觉得虽然写了第二份开题报告,但因为后者是自己想做的,所以不会有负担或是沮丧的感觉。至今我的电脑里面还存着两份博士开题报告,包括原来那一份和后来重新写的这一份。

政观:很不容易,那么您是如何阐述它的政治学意义的?

马啸:哪个地方能够获得像铁路这样的基础设施的投资,从理论的视角看是一个分配政治(distributive politics)的问题。无论在中国,还是在世界其他国家,公共资源的分配都是一个政治问题。比如在新加坡,就有学者关注为什么新加坡人民行动党政府会给某一些选区的房屋进行更好的物业维护。这一问题其实跟在哪里建高铁性质类似,就是为什么政府把公共资源分配在这些地方,而不是另外那些地方?此外,也有学者研究为什么墨西哥革命制度党掌控下的政府给予某些农村地区更好的基础设施建设和更多的农业补贴。从这个角度来看,中国高铁的建设跟这些问题其实都是一样的问题。它背后涉及的都是稀缺公共资源的权威性分配的问题。用拉斯韦尔(Harold Lasswell)的话说就是“谁,在何时,以何种方式,获得什么”(Who Gets What, When, How)——这是政治学关心的经典的问题。而且从某种程度上来说,我觉得它跟我之前那个话题其实还是有些关系的。因为国内外的不少学者都用过联邦主义的框架解释过中国的中央地方关系。在这种情况下,各个辖区之间存在互相竞争,竞争的内容可以是争取上级的政策资源(比如基础设施的投资),也可以是吸引投资来发展高科技企业。而驱动地方这些行为的背后因素,比如说行政发包、绩效考核、晋升激励、预算软约束等,其实是非常类似的。所以我虽然写了两个开题报告,但是引用的文献有不少重合,比如都要涉及中国地方政府的激励结构、不同层级之间的关系等。所以在这层意义上,我也可以说自己写了一个半的开题报告,而不是完全不同的两个。

政观:这么来看,您的两篇开题报告在框架上没有巨大的割裂,其问题本质就像您所说的,就是地方政府如何争取稀缺资源的问题,在争取的过程中“八仙过海,各显神通”。而您发现了它们背后的运作逻辑。

马啸:没错。我在确定了这个问题以后,首先要做的是梳理对这个问题的既有解释。虽然高铁是中国比较特殊的基础设施投资建设,但是分配政治本身的逻辑,却是普遍的。比如印度全国电网系统的建设,印度政府在哪里铺设电网,其实是一个高度政治化的问题。有很多人研究,也有很多这方面的著作。美国密歇根大学(University of Michigan)和华盛顿大学的学者们,例如苏尼拉·凯尔(Sunila Kale)等,在电力基础设施的分配研究方面产出了非常好的成果。在美国政治里面,这同样是一个被经常研究的问题。比如说国会的拨款委员会(Committee on Appropriations),为什么会给某些地方拨款进行港口、桥梁等基础设施的建设。美国去年刚刚通过了一万多亿美元的基础设施投资计划,其中也涉及到了各个地方选区以及他们的代表之间的互相竞争。所以在这层意义上,这肯定不是中国独有的问题,而是一个普遍存在于发达国家和发展中国家的现实问题。

我当时花了大概一个学期的时间去梳理了一下文献中对这个问题的不同的解释。这些解释总体上来说可以归为两类。其中第一种解释是“确保忠诚”,也就是掌握了资源分配权的人要确保被分配者能够忠于他。这一点在刚才提及的新加坡就很明显,在其它实行西方民主制度的国家内也是如此,相关领域有一个非常成熟的关于恩庇侍从(patron-client)关系的文献。例如,密歇根大学政治学系的布莱恩·闵(Brian Min)发现在印度电力系统投资的分配中,执政党是根据它在不同选区的得票情况来分配资源的。梅加隆尼(Beatriz Magaloni)关于墨西哥的研究也发现了类似的规律。第二类解释主要是基于发展型国家/经济体的研究,这些研究认为在国家/政府在经济发展中起到主导作用的这类经济体里面,资源分配可能更多是由技术官僚来决定,比如中国有发改委,日本有通产省。代表性的有查莫斯·约翰逊(Charlmers Johnson)写通产省的产业政策对日本经济成长的影响,斯蒂芬·哈格德(Stephan Haggard)写技术官僚在韩国经济崛起中的作用,还有一些研究中国的台湾地区经济是如何崛起的。总之,在这一框架下的分配逻辑是,这些重要的经济部门内的技术官僚,在决定政策资源分配时,从国家和区域经济发展的总体目标出发,制定他们认为适合的分配资源方案。

这两类解释都有各自的局限性,我认为它们主要集中在两个方面。第一个方面是可信承诺(credible commitment)问题,这在分配政治中特别重要。那么什么是可信承诺问题呢?这个概念有些抽象,我想举个例子说明。我在耶鲁大学(Yale University)读硕士时,认识了有一位叫斋藤淳(Jun Saito)的日本学者,他的人生经历比较传奇。在1999年到2005年,当他还在耶鲁大学读博士时,他老家选区的众议员突然去世了。于是他博士读到一半,突然回到日本去参选他老家的众议员补选。他当时没有任何政治背景,就是一个普通农家的孩子,结果恰好就当选了众议员。然后他博士也不读了,就在日本当起了众议员。结果等到改选的时候,他落选了,输给了当地的自民党候选人,于是他又回美国来继续写他的博士论文。他博士论文最后写的就是日本自民党长期执政的政治经济学。

政观:好像中文版已经在国内出版了,名字叫做《政治分肥:自民党长期政权的政治经济学》(杨帆、张帆译,上海:上海人民出版社2017年版)。

马啸:没错。其实斋藤淳不是日本意义上的行政官僚,他当过政治家,在这之前则是一个学生。他当时有这么一个观点:日本后来之所以会发生很严重的债务危机,一个重要的原因是日本的政治家喜欢用基础设施去收买他们的选民。日本经常发生这样的情况,比如一个小山村里面就几个人居住,但是也要在那修建一条铁路和一个火车站。这种现象从日本选举制度出发是很好理解的,就是政治家为了收买民众的选票而进行基础设施建设。甚至有一个专门的日语词汇“我田引铁”(利用政治影响力把铁路引入到我的票田(仓)里)描述这种现象。但是我们仔细一想,这背后存在着一些问题。因为在新加坡、墨西哥、印度和美国,很多的政治家为了收买选民,给予的是一些可以被收回的利益(reversible benefits),比如墨西哥的农业补贴,新加坡的房屋物业维护等。选民通过投票给政治家来获得这些利益,如果不将选票投给相应政治家,就有可能会失去这些好处。相较这些可回收利益,基础设施投资有一个缺陷。

政观:它是固定的,因此很难因选举失利而轻易拆除。

马啸:对,其实这就是一个很典型的可信承诺问题。所以对政治家来说,用基础设施投资来收买支持者的忠诚,是一个昂贵但却未必长期有效的策略。

政观:对,可信承诺一定是双向的,单向的承诺肯定会导致一方行动者利益受损。

马啸:是的,为了克服这个问题,日本议员们的做法就是在下一次选举又向选区居民许诺新的基础设施项目,但是这样做的成本太高,无法长期维持。就像你说的,一项分配性制度要能够长期维持,需要让其中参与的两方(分配者和被分配者)都能够获益,更为重要的是,如果其中任何一方违背了分配的契约,需要有机制能保证他会付出相应的代价。这是可信承诺问题的要义。

这两类解释的第二个问题是信息。无论是“确保忠诚”的目的使然还是技术官僚的顶层设计,其实都需要获得一定的信息。如果从“确保忠诚”这种解释来看,那么政治家至少要了解他们的支持者分布在哪里,只有根据这个信息才能决定在哪些地区给予更多的资源倾斜。在新加坡、印度、墨西哥、美国和日本,选举是一个很重要的提供此类信息的机制。每次选举的时候,选票的多少和分布其实就向掌握政策资源分配的人提供了一个重要的信息,它可以反映出在选举后,对哪些地区应该投入更多的资源,而对哪些地区的资源投入要压缩。类似地,一个技术官僚要做出一个能够使得资源分配最优化的决策,同样需要有各种各样的信息来源。比如,不同地区对基础设施的需求程度、地方的财政状况,以及建设基础设施所需要掌握的一些技术型细节等。对此,彼得·埃文斯(Peter Evans)曾从政府-企业关系的视角提出了“嵌入性自主”(embedded autonomy)的概念,即政策制定者(官僚)需要能从受政策影响的主体(企业)获知关于政策需求的信息,才能制定最合适的产业政策。我的研究虽然不关注政府与企业的关系,而是一个涉及区域间资源分配的问题,但决策者同样需要信息。是什么样的机制保证了决策者了解地方对此类政策资源的需求以及其它相关的信息?由于中国和西方在政治制度上存在者明显的差异,因此也就没有前述那样的信息获取途径。那么在中国,政策资源的分配逻辑是如何解释包括可信承诺和信息机制在内的问题的?这是我当时在对既有解释进行梳理后提出的一个问题。

对此,我给出的理论解释叫做“自下而上的地方化博弈”,也就是我那本书的主标题Localized Bargaining。简单地说,“地方化的博弈”就是地方政府实体,包括地方政府、职能部门或地方的国有企业等,为了扩大本部门的利益,利用体制内外的各种渠道向上级争取政策资源的行为。很多人乍一听,会认为这和比较政治(特别是美国政治)里的游说(lobby)是一回事。的确,这其中是有游说的成分。但是在美国针对游说行为的研究对象主要是基于会员的协会组织(membership-based groups),比如各类企业组成的商会、全美步枪协会、宗教组织、大学或者企业,很少有学者研究地方政府对美国联邦政府或者州政府的游说。为此我还特别请教过相关领域的同行,问为什么在政治游说如此发达的美国,关于政府间游说(intergovernmental lobby)的研究一直到最近几年才陆续出现在美国政治学的顶级期刊上。得到的回答是,长期以来,美国政治中关于制度的研究主要关注联邦层面,而对于美国基层政府(例如县和市),因为它的法律地位介于政府和社会实体之间,所以得到的实证关注就比较少。另外,美国政治研究中使用基层政府行为的面板数据(panel data)的研究也就是最近几年才系统性地出现。相较而言,围绕中国的省级、地级市面板数据的政治经济学研究可能在20年前就比较常见了。我了解到这些情况也感觉有些不可思议,这也再次说明了政治学是一门现实关怀很强的学科,毕竟,在中国,地方政府扮演了非常重要的角色。

此外还存在一点不同。在大部分西方国家的政治中,游说是比较制度化的,而且一般都会有正式的信息披露(information disclosure),即把游说的内容记录在案,做到有据可查。但在中国,绝大部分的游说是非制度化的,无论是企业、社会组织对政府的游说,还是政府间游说。不仅很少有正式、公开的记录,所采用的策略和手段也存在很大的差异,比如我书中提到的那种“默许的抗争”。因此我在概念化的时候特别避免了把这些行为等同于游说,因为它们的主体和方式都不一样。

地方化博弈在中国发生有两个特别重要的前提。第一个前提是中央政府掌握了大量分配特殊性公共物品的权力。所谓特殊性政策资源(particularistic goods),指的是如果决策者分配一项政策资源,最后这项资源惠及某一特定地区,比如说建一条铁路、一座桥、一个发电厂或者炼油厂,而同时这类政策的成本,又是由包括该辖区的全体国民共同承担。与之相对应的是普遍性资源(universalistic goods),即一项政策不与任何特定的地方相关,而是适用于全国的,比如说汇率利率政策、所得税消费税的调整等。一般情况下,地方政府更多的掌握特殊性政策资源的支配权,中央或联邦层级的政府更多的负责普遍性政策资源的分配。前面已经提到,在我国,中央政府仍然掌握了大量特殊性政策资源的分配权,这也成为了地方政府进行政策博弈的对象。

第二个前提是在中国,分配这种特殊性政策资源的中央政策机构,它本身内部的权力结构是相当碎片化的。换言之,这种特殊性政策资源的分配权力,并不是由一个高度集权的中央官僚机构掌握。举例来说,涉及高铁政策资源分配的决策权,分散在一系列的中央部委,并不是由单个机构决定的。根据我的调研,与高铁资源分配相关的中央政府部门可能有六七个。直观来看,它与原铁道部(即中国国家铁路集团有限公司前身)、发改委、交通部都有关。由于它涉及到征地,并需要进行环境评估,还与自然资源部(原先的国土资源部)和生态环境部(原先的环保部)等部门也有关。而且,这一过程里的每个部门都起到了类似否决点(veto point)的作用。也就是说地方政府想要获得中央的铁路投资,需要获得这些不同部门的一致支持。

举个例子,北京到哈尔滨之间的京哈高铁是中国最早开建的一条高铁之一,是一个重要的标志性工程。但是其中北京到沈阳这一段完工得特别晚。因为一直有沿线居民在投诉,认为这段铁路会造成环境污染,影响他们的生活。这导致环保部门一直没有通过京哈高铁京沈段的环境评估报告,尽管反复公示了好几轮。虽然铁道部、发改委等部门早就审批了,但因为在环保部门这一环节卡住,导致这段铁路的开工被延迟了四年多。这在公开的媒体报道中都有,当然我还可以给你举出其它类似的案例。

为什么我要强调碎片化的决策权威?首先,如果政策决策权非常集中,那就更加容易出现我们刚才所说的那种“确保忠诚”的行事逻辑。比如人事任免,主要由单一的机构(组织部门)负责,其逻辑就会在更大程度上体现上级领导的个人意志。但是高铁建设就不一样,围绕一个项目的决策的前提是需要在中央体系里促使很多个不同部门形成统一的意见。这些部门因为专业领域、部门利益的差异,互相之间的关系也存在着张力,要形成一致意见往往很难。正是由于各个专业部门之间存在着这种碎片化的权力结构关系,导致了自上而下的政策操纵会很难,至少会让决策者付出相当的政治成本。当然这种看似“僵局”(gridlock)的格局也为地方政府开展竞赛式的政策博弈创造了条件。就像是一团线放在那边,地方政府现在要通过比赛,比谁能够更快的把这个线团给解开来。能够更快地把线团解开的地方政府,就更有可能获得来自中央的政策倾斜。这里岔开去讲一句,赵树凯老师最近有一项研究,通过详细的史料回顾,得出结论认为中央层面的多元权力结构促成了1980年代由地方主导的农村改革。赵老师关注的是中央领导集体内的多元权力结构,我关注的是中央部委之间关于政策审批的碎片化权威,两者分析的主体不同。但这种多元化的或者碎片化的权力结构对地方政策能动性的激发的逻辑是相同的。

第二个理由是碎片化的权威也解释了刚才提及的关于分配政治的一些既有的理论问题。首先是可信承诺问题。在这个故事中,政策分配发生于中央和地方之间,中央是分配者,地方是被分配的对象。现有的关于财政联邦制的文献大多讨论财政联邦制怎么为经济发展提供激励,但对于这个制度安排本身是如何自我执行(self-enforcing)的,却讨论得很少。我认为围绕这类特殊性政策资源分配的碎片化的权力结构,使得中央地方间的资源分配的安排变得能够自我执行。在中央层面,决策者需要专业性较强的官僚部门维持国家的经济社会运转,就必须赋予这些部门的技术官僚一定的自主性。当政策审批的权力进一步分散地分布在各个专业部门时,这种政策的独立性会进一步被强化。从地方的视角看,当最高决策者不再频繁干预这类政策资源的分配时,就给地方政府游说中央部委留出了空间。同时,地方政府的游说又解决了刚才提到的信息机制的问题。新加坡人民行动党通过观察选票的分布,就可以决定对哪里的居民楼提供维护房屋物业的服务,而中国地方政府的政策游说则为中央政府部门决定在哪修建高铁提供了很重要的信息。地方政府在游说的过程中,往往会从各个角度,表达地方对铁路投资的需求。它们会写得连篇累牍,甚至写一本比博士论文还要厚的报告给这些部门。这些行为本身就是地方向中央输送信息的过程,而这些信息对于政策制定又是不可或缺的。

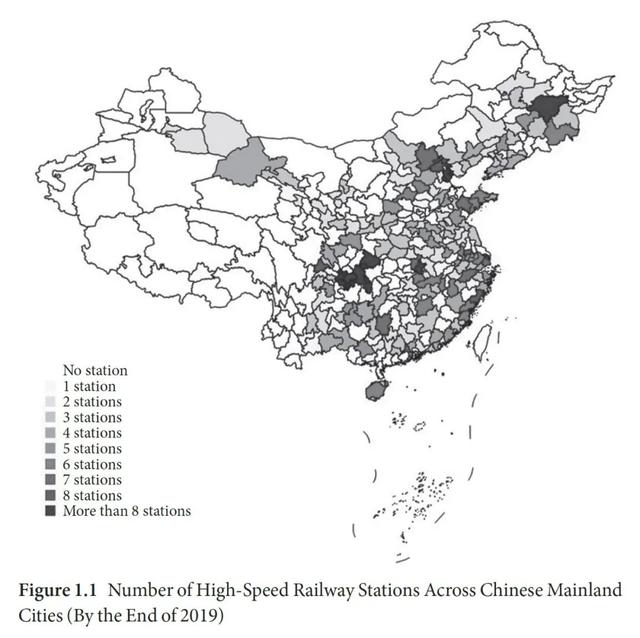

但是这里又会产生第二个问题,中央政府或者说那些专业部门的决策者,如何从各个地方反馈的庞大且复杂的信息中筛选出那些最真实、有效的信息呢?毕竟中国有将近2800多个县、300多个地级市、30多个省级辖区,这么多的地方政府,中央政府不可能一夜之间给中国所有的省、所有的市、所有的县都建高铁,否则必然会导致投资过热和资源浪费。

截至2019年的中国大陆高铁站数量(供图:马啸)

因此,哪些地方释放的哪些信号更为有效,能够更为上级所相信,就成为了我博士论文中实证章节尝试重点解决的一个问题。地方政府向上级传达政策需求的信息,有体制内和体制外两种途径。在体制内,虽然地方政府有一些制度化的渠道向上级寻求政策资源,但采用这种渠道向上传达诉求的结果往往差异很大,哪怕在同级别的地方政府间也是如此。显然,很多地方虽然看起来是平级的,比如都是县或者都是地级市,但是在体制内的实际地位是不一样的。我当时想,有没有一种办法来判断一个地方在体制内的博弈或议价能力。当时给我启发的是黄亚生(Yasheng Huang)老师很久以前的一项研究,他在1996年的时候写过一本名为Inflation and Investment Controls in China: The Political Economy of Central-Local Relations During the Reform Era (New York: Cambridge University Press) 的书,书中指出中国存在一种“官僚统合”的模式(Bureaucratic Integration)。黄亚生发现中国有很多省级行政区的领导,又是同时兼任了中央的领导(如中央政治局委员),而他认为这种高配其实是为了加强中央对这些地方的控制。因为一旦地方领导人成为了上级党组织、政府组织的成员后,个人的职业发展就与上级而非地方关联性更强。这种高配的现象在各级政府都普遍存在。

政观:这么来说这个机制似乎是普遍的,不受时间和空间的约束。之前王海骁(Erik H. Wang)老师在接受我们的专访中提到,他们通过对北魏太和改制的研究发现,地方的世家大族在担任中央官员后,就会跳出地方的视角,站在整个国家的层面去思考问题(现代社会科学与中古中国——访澳大利亚国立大学王海骁教授)。

马啸:是的,我认同这一观点。但是一个制度即使因为某种原因被创造出来,在实际运转过程中可能会发挥最初意想不到的作用。受制度影响的人都是有能动性的。举一个例子,在研究中国地方人大的私营企业家代表的学者中,有不少学者认为代表身份主要是为了控制、吸纳企业家。但是还有另外一些学者,比如任教于宾夕法尼亚大学的侯越(Yue Hou)老师,她认为企业家也有自主性。他们在获得职位以后,也能够利用这个职位为自己的企业获得一些好处。我的论点也是这样的:中国官员配置体系中的高配兼职,可能确实存在增强上级对下级控制的考虑,但是在实际运转的过程中,地方政府也会利用这种配置为自己自下往上争取政策资源的过程中获得更多的利益。约翰斯霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 的大卫·鲍曼(David Bulman)和圣母大学(University of Notre Dame)的翟若楷(Kyle Jaros)最近的研究也证明了这一点。在书中,我用多种证据说明了职务高配给地方在政策博弈中带来的优势,包括与中央部委交往过程中职级对等原则下高配地区能获得更高级别决策者的注意力,以及高配地区拥有直接影响上一级地方政府政策制定的渠道等机制。

除了这些被体制所青睐的地方,中国还存在着大量普通的或者比较偏远的、不太能在上级资源分配中获得重视的地方。我的博士论文的实证章节的另一部分主要论述了他们中的一些地方争取资源,确保释放的信号为上级所相信的方式,即“默许的抗争”。前几年很多地方都因高铁项目发生过动员群众的事件,比如在湖南邵阳和河南新野、邓州,他们当地的商会组织了很多人在广场上面收集群众签名,然后把这个签名递交给当地的人大或者政府,以此表明当地的群众对高铁有强烈的需求。当然也有做得比较过的情况,群众失控影响了社会稳定,使原先的方案流产,规划中的铁路至今都还没建,谁都不敢再去提出这个方案来,就怕又引起这种事情。当时,我在网上搜索了一下,发现自2008年以来,全国各地这样类似情况的事件大概有20多起。相对而言,这些城市在中国的地方区域权力结构中属于较为弱势的地方,所以它们才需要用这种策略。

我对这些现象的解释受到了国际政治研究中的“观众成本”(audience cost)理论的启发。地方政府可以跟铁道部等中央部门的官员表达,尽管自身对建高铁并没有那么热衷,但是那么多拳拳爱乡的群众呼吁需要修建铁路。对于这些群众的呼声他们必须回应,否则可能会引起更大的社会不稳定。这些地方政府在争取政策的时候,把这些群众(至少看起来是)自发组织起来发出的呼声作为一个博弈的筹码。此类事件的发生相比地方政府用文件报告的形式,更为可信地表明当地群众的确有着强烈需求,上级决策者如果不做出让步的话,可能需要背负引发社会不稳定事件的责任。这个信号的强度非常大,在中国这样一个稳定压倒一切的社会环境中,类似信号的强度完全不亚于其他一些国家选举中的低得票率。

这个解释听起来似乎很符合直觉,而且我也找到了不少案例证据支持上述逻辑。但仍然缺乏一些系统性的证据验证这一策略的有效性。为了解决这个问题,我在来北大和其他一些高校参加培训的近900名地方领导干部中,做了一个包含背书实验(endorsement experiment)的问卷调查。实验设计的细节我想卖个关子,大家要是感兴趣的话可以去书里看细节,但我可以说实验的结果验证了上面提到的假设,就是领导干部在分配资源时,如果面临下级裹挟民意来和上级讨价还价,上级做出让步的可能性更高。

与我博士论文和新书相关的问题、理论、论点和实证部分大概就是这样。我想简单地说一下这个研究给予我们的理论意涵。虽然我自己对于铁路和高铁很感兴趣,但是与其将来被人认定为一个高铁问题的专家,我更加希望以一个官僚科层政治和分配政治研究者的身份被人记住。

政观:铁路只是一个案例或者说是中介,主要是通过这个案例研究中国政治。

马啸:是的。就地方化的博弈这个理论框架而言,我觉得也能用来解释中国其他类型的政策资源分配,比如自贸区、国家级新区、大飞机项目,以及高速公路、港口这些大型基础设施投资。从一个更加抽象的角度看,这个框架也有助于理解或者说发现过去几十年中国经济增长、政治稳定的制度逻辑之一。也就是中央决策者一方面如何在政策资源分配的过程中和体制内重要的利益相关方(包括地方政府)平稳、有序地分享资源,另外一方面又是如何获取相关信息,使得所制定的政策产生理想的社会经济效益。

政观:谢谢马老师,您的故事讲得非常精彩。在忙完新书付梓后,您正在进行的研究就是进一步验证这个理论框架吗?

马啸:是的,现在我也尝试利用这个框架去解释更多的事情,目前做了几个新的项目。其中一项是和上海交通大学的季程远老师合作的研究,目前已接近完成。刚才我们提到的是两种机制,一种是通过体制内的渠道,另外一种是通过体制外的社会力量。我们就在想,有没有一种可能地方政府会借助介于两者之间的力量。它既属于体制内又具有一定社会性质的,比如与体制有很多关联的社会精英去帮忙游说。

政观:对,有很多社会精英本身就是体制内人士,他们在退休后仍然有人脉和影响力,也会参与到游说当中。这样一来,游说的主体或者说跟中央互动的行动者(actor)也就变得更多了,对这一现象的研究也就能够更丰富,这又不得不让人想到国家-社会关系,对于国家和社会关系,您读博时所在院系的乔尔·米格代尔(Joel Migdal)有很多闻名遐迩的研究,尽管米格代尔不做量化研究,但他做的却是定性的实证研究,而且他故事讲得特别出彩,理论框架也非常漂亮,行文特别流畅,想必对您的影响特别大。

马啸:是的,我在一开始的时候忘记说了,米格代尔老师也是我的论文委员会成员。他对学生的教导非常全面,不仅是告诉他阅读什么文献、使用什么方法,而且会教育学生如何写作,如何把文章写得娓娓道来、引人入胜,甚至会帮学生一字一句修改博士论文。所以,他的学生在出版的书的致谢中对他的评价都特别高,说他是对一个能对学生进行全方位塑造的学者。米格代尔对我的影响也特别大,不仅是研究方面,也包括如何做一个老师。对于博士论文,我最开始只是想写“跑部钱进”,即驻京办的体制内游说。作为一个国家-社会关系学派的学者,米格代尔促使我去思考国家跟社会是如何互动的,进而形成了博论后面“默许的抗争”这一部分。

政观:加入了这一部分,整个故事也变得更丰富、更生动了。在当前研究之外,您还有其他的学术期待吗?

马啸:其实每个学者都会有这么一些小愿景,会希望一本书写完出版后,故事不是到此为止,而是后续能够吸引更多的人来研究这个话题。虽然到目前为止,游说更多的是比较政治学特别是美国政治研究的对象,但这种现象在中国其实也存在。可能在中国的语境下,人们会觉得“游说”这个词语带有一定的负面含义。但就像刚才说的,游说行为本身也为决策者制定政策提供了宝贵的信息,所以说从价值判断上,我更认同这是一种中性的行为。当然我也认识到,在人们通常的理解中,“游说”特指资本主义国家中利益集团对政府工作人员和国会议员展开的游说,所以我在书中没有用游说这个词,而是采用了“政策博弈”一词。我希望将来有更多的学者、更多不同的人关注中国央地关系中这一非常重要的现象。府际博弈的现象在其他的政策领域也存在,而且不仅中国有,很多其他很多国家也有。

此外,我现在还在跟我的博士生合作另外一个研究。现在国内有很多城市热衷于申办国际活动(体育赛事、峰会、展会等)。但如果仔细去研究,会发现这些活动对举办城市或者当地政府而言都是亏本的。那么为什么这些地方政府如此热衷于举办这种国际性的活动呢?我们在这个研究里也尝试说明,其实很多地方政府申办这些国际活动的最主要目的是借此增强对中央的议价能力,以获得更多的政策支持与资源投入。比如杭州在获得亚运会申办资格以后,获批了将近300公里的地铁。这一政策力度如果放到一个反事实状态下,可能得二十年才能消化,但是它在很短的时间里就获得了这些审批。所以我觉得这又是另外一种途径,就是借助举办国际活动、获得国际目光来撬动国内的政策博弈。某种程度上,这也是帕特南(Robert Putnam)所说的“双层博弈”(Two-level game)的一种体现。

政观:是不是对地方领导而言,如果这些有国际性的影响力的活动办得比较好,产生了可观的社会效益,可能对他个人职业生涯的晋升也会有很大的帮助?

马啸:嗯,是的。这是另一种解释地方政府申办此类活动的动机。但需要注意的是,中国地方(省、市一级)主要领导的平均任期只有3年左右,一般申办一项活动的领导都等不到活动正式举办,对他们来说,我觉得上面提到的逻辑可能更能解释他们的动机。

政观:谢谢马老师,再次感谢您在百忙之中接受我们的专访。作为听众,我们听得很过瘾,受益良多,祝您在今后的学术研究中取得更大的突破!

马啸:谢谢你们,再见!

专访全文已经马啸教授审订!

采写:杨端程 整理:康张城 校对:赵德昊 排版:吴温泉

![]()

“基础设施投资是驱动中国经济发展的重要动力,对于那些想要了解政府间政策博弈和碎片化的权力结构是如何影响这一过程的读者,这是一本不能错过的书。”

──洪源远(Yuen Yuen Ang),

密歇根大学政治学系副教授,

著有《中国如何跳出贫困陷阱》(How China Escaped The Poverty Trap)、

《中国的镀金时代》(China’s Gilded Age)

“马啸在本书中令人信服地展示了官僚决策体系中碎片化的权力结构如何为地方政府自下而上地争取政策资源创造了条件。这部富有洞见的作品为增进我们对于分配政治的理解做出了重要的贡献。”

──蔡永顺,

香港科技大学讲席教授、

社会科学部主任

“马啸在本书中运用丰富的质性材料和定量分析,向我们展示了自上而下和自下而上的社会行动以及正式和非正式的规则之间是如何互相影响,为我们思考“谁,在何时,以何种方式,获得什么”这一经典问题提供了新的答案。”

──翟若楷(Kyle Jaros),

圣母大学国际事务学院副教授,

著有《中国的冠军城市》(China’s Urban Champions)

“马啸在本书中极大地拓展了我们对官僚科层制的认知。这本内容详实的著作为我们理解中国乃至中国之外的国家如何发展基础设施,以及官僚组织在其中发挥何种作用,提供了一种全新的思考方式。”

──玛格丽特·列维(Margaret Levi),

斯坦福大学政治学系教授、

行为科学高等研究中心主任、

美国国家科学院院士、

美国艺术与科学院院士、

美国政治学学会前主席、

2019年约翰·斯凯特政治学奖(Johan Skytte Prize in Political Science)得主

评论