干货|意大利古典园林对当代高层绿色建筑的启示

本文经授权转载自时代建筑

原文发表于时代建筑2018年第4期

作者胥一波

点击页面底部阅读原文查看

在往期的一些文章中,我们也曾向大家介绍过意大利的园林,比如:

科莫湖 | 梅尔齐别墅花园

帕拉弟奥的花园——维琴察的气息

歌德曾被它的美征服——朱斯蒂花园

世界遗产之 托斯卡纳的美第奇别墅和花园

世界遗产之 阿德里亚诺别墅

世界遗产之 德斯特别墅

花前月下 相邀否

今天我们来读一篇干货,了解意大利古典园林对当代高层绿色建筑的启示,这也是意大利的古典之美与现代相融合的体现。

主题文章简介

对中国古典园林的观念与营造方法的研究,一直伴随着中国建筑学科的发展,成果丰富而多元。今天,我们在此基础之上展开多层面的反思与讨论,探讨古典园林能为中国当代建筑学带来哪些新的可能性,以及由园林而生的思维方式或方法论对当代设计有哪些新的价值和意义。讨论的角度不仅涉及对园林更深层次的认知,更关联哲学观念、社会文化乃至经济学层面,一系列讨论从不同角度触及当代建筑设计的原点。

童明将江南园林视作一种特殊建筑,以建筑学视角进行解读,认为园林构成所采用的方法是反图解性的,这一过程更多依据于一种图景性的视觉文化,而不是一种抽象化的逻辑过程。王辉指出不能仅限于技术角度关注园林,更应看到政治经济学层面的社会设计;这种思考的目的是把造园从专业的空间生产中解脱出来,将其理解为社会关系生产和再生产的广义工具,这样才能真正地把中国古典私家园林的遗产释放到当代的设计语境中。庄慎认为传统园林的使用与认知处在一个具有共识的整体世界里,园林文化提供了一个与当代视角相反的感知世界的方式,一个从内部看待世界,从内部感知整体的方式。顾凯认为中国传统园林的生命力正在当代设计实践中得到活跃地呈现,而以往对中国园林的基本理论认知中的不足也在显现,这要求对园林理论的基本概念进行反思。李振宇和朱怡晨分析了陈从周《说园》三法的意义与启示。段建强以陈植的《造园学概论》为样本,讨论近代“造园”学科初创与传统的近代阐释。胥一波探讨了意大利古典园林对当代高层绿色建筑设计的启示。在“观点”专题讨论中,多位专家学者的讨论值得关注,如“意境是对山水和生活的双重定义”“对于当代建筑学而言,园林更像是一个可以引起反思的镜像”“中国古典园林的精粹就在于‘生机’二字”,“客观的当代设计无法继承主观的园林”“从身心延伸的原旨出发,使本体层面的创造成为方法而非目的”等等;另外,王澍在对《东南园墅》新译本的评述中指出园林不只是视觉对象,更是身体的经验。

意大利古典园林对当代高层绿色建筑的启示

Italian Classical Gardens: Inspirations of Contemporary High-rise Green Buildings

胥一波 XU Yibo

Abstract

意大利古典园林,特别是古罗马和文艺复兴时期的园林,是世界园林的重要组成部分,对欧洲园林的发展产生了重大影响。不仅如此,当代高层绿色建筑中亦重现了意大利古典园林的设计元素和造园逻辑。故,解读意大利各时期的典型园林,追溯其设计元素及造园逻辑的脉络,有助于探寻当代高层绿色建筑的设计趋势。

在线阅读

园林,从广义上来说,是指在一定地域的土地上,通过改造地形、种植树木、营造建筑和布置园路等途径供人类使用和获得愉悦[1]。从这个定义出发,园林一般由建筑和景观两部分构成:建筑承载着人的安全与舒适[2],而景观作为人造的自然,承载着人的欢愉[3]。两者在各个阶段演化出特定的关系,并对后世产生一定的影响。

意大利古典园林作为世界园林的重要组成部分,对欧洲园林的发展产生了重大的影响。在当代,高层绿色建筑则重现其一系列的设计元素和造园逻辑。故对意大利各时期典型园林的解读,对其设计元素及造园逻辑脉络的追溯,将有助于探索当代高层绿色建筑的设计趋势。

按照纵向历史轴线,意大利古典园林发展史可大致划分为古代罗马、罗马盛期、文艺复兴早期、文艺复兴盛期、巴洛克时期等五个重要的建造时期。本文以这五个时期的典型案例为佐证,对这些园林的造园要素和设计逻辑进行分析,总结意大利古典园林建筑和园林景观关系的特点,并解读这些特点在现代高层绿色建筑中的延承。

1 古罗马园林

西方园林的雏形出现在古埃及。古埃及临近沙漠,气候干燥炎热、环境恶劣,这时候的园林以农业生产的实用性为主,从当时的墓画(图1)中可见其形制[4]:园子四周筑有矩形围墙,与外隔离;园内的中心区域是沿横向排列的葡萄架,上下两侧阵列种植树木,或提供庇荫功能;树阵的上下外侧,是四个矩形的水池,用于鱼类养殖和储水池;房屋建在葡萄架左右,壁画中的人或在加工葡萄,或更偏向农业功能;房屋上下两侧还各有一座凉亭,正对着两个水池,或为休闲欣赏之用。

1. 古埃及某一大臣墓壁画(公元前 1400年)中的园林

这种正交理性的布局、规整的植物种植模式、水池和道路等元素逐渐沉淀下来,对后来古波斯神性规则式的园林[5]和古希腊的合院内外的园林[6]18-26的出现,具有重要的影响。

到古罗马时期,随着政治、经济以及哲学上的发展,这时的园林在延续了之前规则式园林的基础上,已独具风格,演化出古代罗马时期的城市住宅园林、贵族郊外园林以及盛期的宫苑园林。这个时期的园林观赏性、装饰性和娱乐性逐渐增强,建筑和景观的融合创新开始出现,原先高墙围绕的内向格局渐渐被打开,平面格局也开始走向立体,并且第一次出现了登高的坡地特色。

1.1 古代罗马园林

古代罗马(公元前8世纪中叶—公元1453年)园林分化成两种类型,一种是帝国扩张时留下的城市住宅园林(Domus),另一种则是贵族的郊外园林。

城市住宅园林(图2)一开始出现在军队远征的兵营城市(Castrum)中:其中,建筑延续了规整的布局,呈三进式模式,中间是个合院庭院,四周布置有多个房间;中间围合了一个种植蔬果的园子,以补充食物、自给自足,同时可收集雨水,既为住所内部使用,又满足园子的灌溉需求;花园则一般位于房屋的背面,通过柱廊连接,其布置方式主要为了便于食物生产。整体上来说,古代罗马的城市住宅园林仍然延续着过去农业生产的规整形制[7]。

2. 古罗马城市住宅

而这时期的贵族不再受限于城内有限的土地,将目光投向了城外的大片郊野,园林开始在山坡上出现,这也是登高元素第一次出现在园林的设计元素中。以洛郎丹别墅(Villa Laurentin)(图3)为代表的贵族郊外园林背山面海,地处坡地,充分利用原址优美的自然风景,登高借景,既可欣赏到海景,远眺群山,亦可俯瞰领地庄园,监视属地。园林建筑的形制使用多个连续合院,中心空间融合了花园、果园和菜园,整体仍呈正交阵列的规则布置[8]53-70。

3. 洛郎丹别墅平面、鸟瞰复原图

1.2 古罗马盛期园林

到罗马帝国盛期,经济政治进入兴盛时期,园林已经成为了贵族与皇族建筑的重要部分,其中就包括了宫苑园林。由哈德良大帝于在位期间所建的哈德良山庄是宫苑园林最具代表者,是罗马帝国的繁荣与品位在园林上的集中体现。

哈德良山庄(图4)延承了古罗马早期贵族郊外园林登高坡地的理念,坐落在罗马城附近蒂沃利(Tivoli)小镇的一处坡地上。这个时候的庄园,四周已经没有了高墙来区别严格意义上的边界,园林开始被打开,建筑也被视为园林的一种设计元素,通过理水、植物手段与园林景观融为一体。根据园林建筑和园林景观关系的布局,山庄共可分为四个部分,中心集中规整,其他地方因地制宜,建筑群随山就势而建。哈德良大帝是一个典型的“记忆拼贴”者,亲自参与山庄规划,将14年出巡过程中难忘的景物、事物,口述于建筑师,通过记忆,拼贴和建设了鼎盛时期的典范花园,并将大量古希腊式的雕塑、柱廊搬到了罗马,在靠近建筑的地方设置观景平台,视线上借景园外的大自然,加强建筑与景观之间的联系。哈德良山庄将园林建筑和园林景观组合起来,建筑布局展示了和谐、庄重的恢弘气度,景观也错落有致,形成一个建筑与景观互融的综合体[9]。

4. 哈德良山庄地图

1.3 中世纪园林

罗马帝国沦陷后,在西方近一千年的中世纪期间,文化衰落、战争频繁,众多古城和园林毁于战火。为了寻求精神的庇护,基督教修道院制度渗透到人们生活的各个方面,园林延承了古罗马城市住宅园林的合院模式,服务于神性内敛空间。

中世纪园林的布局与基督教提倡的禁欲主义、反对追求愉悦和游乐的宗旨相符。罗马帝国时期逐渐向外打开的园林,受到基督教所提倡的神性的压制,又退回到原先内敛的状态,主要在寺院和修道院内继续发展,以农业生产、草药炼丹等实用性为主,数量少、规模小,内容和布局也相对简单。

2 文艺复兴时期园林:园屋同构与高楼望树

随着资本主义生产的萌芽,新兴的资产阶级和贵族阶层掀起了资产阶级新文化运动[10],众多古希腊、古罗马的古代文献回归及考古发掘,让过去的宏伟历史重新照亮了欧洲大陆。以复兴古典时代文化为理念,开启了以佛罗伦萨为中心的“文艺复兴”时代,同时出现了一套成形的造园理念和一批经典的园林[6]95-112。

这一批文艺复兴时期的园林重拾古罗马的特色,延承了过去的登高坡地元素、规则式布局,结合阿尔伯蒂的造园理念①,更是创新地将建筑与园林一体规划,超越了过去合院中内敛的园林,将方正的单栋建筑直接面对庭院,形成园林室外与建筑室内直接并置。

2.1 初期:中世纪的存续

文艺复兴早期的园林仍然比较内敛,未摆脱中世纪禁欲主义的束缚,一直到15世纪末,园林才逐渐被打开,选址开始向山坡高处转移,重现古罗马时期的登高坡地元素。

卡雷吉奥庄园(Villa Careggio)(图5)是美第奇家族②所建的第一座庄园,取胜在选址,引入了登高的理念,庄园虽地处平坦地带,但基于其精巧的布置,在庄园可观赏到托斯卡纳附近的景色,庄主同时可看守地域。庄园内的建筑和景观布置仍然延续着中世纪的特征:四周筑有高高的围墙,墙面开窗较小;花园也是内向的,简朴大方;庄园中有果园,其他种类的植物也不少,犹如一座微型植物园[8]53-70。

5. 卡雷吉奥庄园

菲诶索罗庄园(Villa Medici in Fiesole)(图6)基本摆脱了中世纪城堡的庭园风格,是文艺复兴时期较成熟的几何规则化园林。庄园位于阿尔诺山的半山腰处,整体呈狭长带状,顺山势将园林辟为三层台地。建筑则设在最高层,视野开阔,近可看台地园林,中可看庄园领地,远可俯瞰整个佛罗伦萨。庄内各台层采用几何式的布置手法,出现了修剪植物的做法,几何形花坛、树植开始被作为设计元素,呈现一定的对称性而对称轴尚不明显,并开始思考园林建筑与园林景观的并置化。

6. 菲诶索罗庄园

2.2 中期:理性规则的轴线与高楼望树台地园林

16世纪,文艺复兴中心由佛罗伦萨转移至罗马,权利掌握在教会手中,为显示各封地领主“在朝”③的权利,这个时期的园林占地范围广、布局大且对称,被称为台地园林。园林基于意大利当地的地形和气候,选址往往背靠山坡、面向大海;建筑处于山坡地段的最高处,前面沿山坡而引出一条中轴线,开辟一层层的台地;各层台地之间以蹬道相联系,形成轴对称的道路。为减轻砖石建成的建筑给人带来的沉闷、压抑的郁闭感,在道路两侧建造一个过渡的自然园林,采取的手段有图案化的树木和水体,以对称的几何构图进行布局[11]。

台地园林延续了文艺复兴初期园林的登高坡地元素,并且在整体布局设计的时候,将园林建筑和园林景观同时作为设计元素,注重协调建筑与景观的视觉空间关系,同时出现了明显的几何轴线。其中典型的台地园林有法尔奈斯庄园、埃斯特庄园、朗特庄园[12]。

法尔奈斯庄园(Villa Farnese)(图7)位于罗马城北约70 km的卡普拉罗拉镇的一处坡地上,面积不大,呈狭长形。庄园由三个台层组成,竖向变化明显,有强烈的空间序列感,明显的中轴线贯穿全园。庄园分为宫殿与花园两部分。宫殿的平面图为五边形,呈现强烈的规则几何形,位于最高的第三台层,可鸟瞰卡普拉罗拉镇,并方便向园外借景。宫殿位于中轴线上,花园围绕着宫殿布局,宫殿前面是一个“V”字型花园,修剪整齐的绿色植物沿中轴线对称布置。主花园在离宫殿更远的地方,布局规整,各台层包括植物、水体等在内的造园元素运用了大量的几何图形,形状虽有变化,但仍秉承着轴对称的运用原则:入口广场处设有圆形泉池,第二层为椭圆形广场,第三层有八角形大理石喷泉和半圆形柱廊。几何形的宫殿与规整的花园同时被作为庄园的设计元素,通过贯穿全园的中轴线,使整个庄园展现出强烈的形式美。

7. 法尔奈斯庄园

埃斯特庄园(Villa d' Este)(图8)延续了这个时期庄园坡地登高的元素,建在蒂沃利镇的一处山坡上,整体近似方形,庄内的建筑和花园均采用了几何学和透视学的设计手法,将台地园林的典型特征发挥到极致。庄园共六层台地,园内的建筑位于最高层,前面布置有花园,在建筑处可一览园内整体风光。花园由中轴线贯穿连接,两侧使用大量修剪过的植物,秩序井然、均衡稳定,且服从轴对称的几何构图布局。这种规律性由内向外逐渐弱化,直至与庄园外的大自然相融合。各台层还拥有自己的轴线,通过使用大量理水手段,如喷泉和水链,将几何形的建筑和规则式的花园巧妙地结合在一起,构成建筑的正立面和主轴的透视图,使整个庄园层次分明、和谐共融,也为它赢得了“百泉宫”的美誉。

8. 埃斯特庄园

朗特庄园(Villa Lante)(图9)位于罗马北面维特尔博(Viterbo)附近的巴尼亚镇(Bagnaia)一处缓坡山腰处,整体呈长方形。朗特庄园以水景为全园的轴线,贯穿四层台地,不同于其他庄园内建筑在中轴线上的布局模式,朗特庄园内的建筑沿着轴线两侧对称布置。各台地的植物都有一定程度的修剪,理水手段更加理性,静止的植物与流动的水体相呼应,通过一定比例实现动静结合、自然过渡人工的效果,构成和谐理性④的整体。克里斯托夫·塞克(Christopher Thacker)在《园林史》中有这样的描述,“如果没有参观它,就是错过了园林艺术中极为难得的精品之一。”[6]可见它作为台地园林典范之一的魅力所在。

9. 朗特庄园

文艺复兴中期的台地园林处在景色优美的大自然之间,人们希望在园内欣赏园外广阔的大自然⑤,园林发展到了空前的开放状态:中轴线是它的标志性特点,并注重园林建筑和园林景观作为共同元素理性规则化的并置,同时这类理性规划的轴对称台地园林⑥一般规模较大,开始协调室内室外空间视觉上的关系。

2.3 末期:繁复的巴洛克园林

16世纪至17世纪欧洲建筑艺术进入巴洛克时代,这时期的园林在延承了中期台地园林登高坡地元素、中轴线和几何对称布局的基础上,同建筑一样,园林设计的风格在一定程度上也受到了影响,开始倾向于夸张的手法,细节部分处理也越发奢华与繁琐[13]。这时期园林中建筑和景观的布局手法开始更注重室内与室外直接并置化,使用透视学的手段,将建筑、景观融为一体,比较典型的庄园有阿尔多布兰迪尼庄园(Villa Aldobrandini)(图10)、伊索拉·贝拉庄园(Villa lada Bella)、加尔佐尼庄园(Villa Garzon)、冈贝里亚庄园(Villa Gamberata)。

10. 阿尔多布兰迪尼庄园

以阿尔多布兰迪尼庄园为例,此庄园位于罗马东南方向大约20 km处的弗拉斯卡蒂镇(Frascati)一侧的山腰处,可远眺罗马城及四周的平原和大海。与中期台地园林内十字形布局的道路不同,庄园前段使用了较复杂的三岔式道路布置手法:入口处有三条林荫大道,中间的一条同时也是庄园的中轴线,尽头为庄园底层台地,中间为一处喷泉。不同于中期台层园林中笔直的坡道,此处两侧坡道呈现为弧形,通往第二层台地,亦为建筑层,从室内可直接纵览庄园的整体景观,视觉上没有其他的阻碍,实现室内与室外的直接并置化。建筑同后面的主花园一起构成长方形的形状,遵从几何对称的原则,一起作为园林的设计元素,构成园林的整体布局。

2.4 意大利古典园林小结

回顾文艺复兴时期的意大利园林:早期开始重启古典几何,同时加入规则式登高坡地元素;中期呈现一体化的几何形园林建筑和规则式的园林景观;后期巴洛克式装饰融入园林设计元素中,并注重园林建筑室内外的并置化。这个时期的园林沿袭了古罗马时期园林的设计元素(园林建筑和园林景观),与此同时更注重园林与自然的融合,故,这里的园林景观,从广义上说是指自然景观。包括古罗马和文艺复兴时期在内的意大利古典园林,其造园逻辑更是基于建筑和自然的关系,其特点总结如下:

(1)园屋同构:建筑和自然被视为意大利古典园林中同等重要的设计要素;

(2)理性几何:规划协调园林中建筑和自然的关系,实现室内外的并置化;

(3)高楼望树:园林的整体建造配合地形,沿袭坡地登高元素、视觉上达到远眺效果。

3 对当代高层绿色建筑的启示

意大利古典园林鼎盛时期的辉煌虽难再重现,但其设计元素和造园逻辑在一定程度上仍影响和启示着当代的建筑设计。就像意大利建筑理论家布鲁诺·赛维在《现代建筑语言》所说的那样,“现代艺术不可能凭空而来,现代主义建筑的很多元素早在几百年前的古典建筑中就有所体现”[14]。

现代高层绿色建筑的设计基本上再现了意大利古典园林的设计元素和造园逻辑,将建筑和树植作为同等的设计元素,结合透视学的手段,在寸土寸金的城市土地中,建起一座座建筑和自然有机结合的“垂直”园林。

3.1 绿色建筑:人与自然的割裂与再接近

第二次世界大战后,“马歇尔计划”在各国得以施行,为满足工业生产、人口迅速扩张的需求,众多欧洲中心城市出现了大量的建筑物。这类建筑注重实用性,缺少了对自然、景观的思考。就如缺少了景观这一重要元素的园林,仅有建筑物的城市也就变成了一个个冷冰冰的机械产物,并且,随即而来的严重的雾霾和城市生态环境问题引发了诸多建筑家、艺术家以及生态学家的联合思考。

奥地利艺术家百水(Firedensreich Hundertwasser)先生儿时就生活在工厂区,经历了忽略自然和环境的大工业生产时期,他是20世纪六七十年代开始思考建筑与自然关系的典型艺术家。在1972年的“米兰三年展”上提出“树之租客”的提案(图11),在曼佐尼大街(via Manzoni)的沿街建筑楼上种植了15棵树,地面层的居民可透过窗观赏地面的树木;上一层为树木的“居所”,开放的设计可为树木提供充分的生长空间,使树冠可以伸出居住楼层,延伸至再上一层居住着人的楼层,使居住在较高楼层的人们也可以欣赏、触摸到树木;最后在屋顶上也种植有树木,这样的设计最终可成为人、树和房屋共同栖息的地方。

11. 百水先生“树之租客”提案

现代建筑大师赖特也强调空间和自然的关系,认为建筑应作为自然景观的一个组合来考虑[15]。建筑师杨经文认为一栋建筑是一个完整的生态系统,人、建筑、自然应无缝连接到一起,对于绿色建筑的推行起到了十分积极的作用[16]。

阿根廷建筑师艾米利奥·安巴斯(Emilio Ambasz)秉承了建筑是生物多样性生态系统理念,更重要的是,他通过多学科技术的融合,成为一位绿色建筑的实践者。以日本福冈的“ACROS”(海洋上的亚洲十字路)(图12)最为著名,植物和建筑作为共同的建造元素,被作为一个整体得到设计:建筑的一侧为玻璃墙,面向繁华的商业街;另一侧是一个巨大的绿色房顶,共覆盖约35 000棵植物,呈梯田状一层一层向下依次排开;在每层可观赏到福冈地区不同的海湾和山脉的景观,延续了意大利古典园林高楼望树、室内外并置化的特点;到达地面时,又与旁边的天神中央公园相衔接,成功地调和了建筑与自然的矛盾。

12. 日本福冈的“ACROS”(海洋上的亚洲十字路)

这些建成的绿色建筑,不仅给人以视觉上的欣赏,强调了高空中人与自然联系,更是基于理论实践的进步,同时引发人们思考如何融合多领域的科学技术,实现绿色建筑的建成、协调人类自然的关系,延续园林中园屋同构的设计理念。

3.2 高层绿色建筑:“垂直”的园林

进入21世纪,城市化得以快速发展,出现了包括空气质量恶化、地下水污染、人地矛盾在内的一系列城市生态问题和能源危机。随着这些矛盾的日益严重化,如何在高密度的城市中协调建筑与自然的关系,引发了诸多建筑师和生态学家的思考。以法国当代著名的植物学家、园林设计师帕特里克·布朗克(Patrick Blanc)为代表,他从小就热爱自然,相信所有的生命都渴望自然,城市最终也需要回归自然。在一次次尝试和探索之后,特里克·布朗克成功地在建筑上种上了植物,将原本建在地面上的园林“竖”起来,建立了建筑与自然关系的新模式,成为了垂直花园“第一人”[17]。

自此,东西方出现了一批高层绿色建筑,同园林中建筑和景观的组合一样,这些绿色建筑将同意大利古典园林一样,将建筑和自然共同作为设计元素,且延承了园屋同构、几何理性、高楼望树的特点。

(1)悉尼中央公园一号(One Central Park)垂直绿色公寓(图13)。

悉尼中央公园一号垂直绿色公寓是特里克·布朗克(Patrick Blanc)和让·努维尔(Jean Nouvel)合力打造的一座垂直花园。中央公园一号由两栋住宅楼和一座商业中心构成,结合特里克·布朗克的艺术设计,将建筑和绿植共同作为设计元素,在外立面玻璃幕墙上打造出空中垂直绿化,且延续了意大利古典园林高楼望树的设计特点:外墙安装有190种澳洲本土植物和160种外来引进植物,以灌木和攀援植物为主,一定程度上软化了硬质的建筑,同时随着四季的变化,几百种植物共同呈现出不断变化的外观。三座建筑在空间构造上高低错落有致,可互为风景,在高密度的城市生活中,从建筑内、外均可欣赏到“原始”的自然环境,实现室内外的并置化。中央公园一号基本延续了意大利古典园林的设计要素,理性连接了人、建筑和自然。

13. 悉尼中央公园一号垂直绿色公寓

(2)垂直森林(图14、图15)。

垂直森林是一个新的高层建筑概念,它完全被树木和植物覆盖,在城市中增加了自然和树木的存在空间,创造了一个强大的生物多样性的系统,并具有调节微环境的功能。

14. 米兰垂直森林

15. 南京垂直森林效果示意图

建筑的高层性质继承了意大利古典园林登高、远眺的元素。同时,将植物作为建筑设计的一个元素,取代玻璃幕墙成为新的建筑外墙,协调硬质化的墙面,平衡建筑与自然的关系。四四方方的外形与意大利规则式园林的布局体现出来的理性思维不谋而合。两座塔楼以一定的角度错开,空间、视觉上互为景观。垂直森林的整体设计是对意大利古典园林的回归与尊重。

在中国,南京垂直森林同样是在高密度城市之中连接人、建筑和自然的关系。建筑与植被作为共同元素用来设计,在外立面上从裙房顶到大屋面都种植景观植物,两栋塔楼的顶端以及连接的裙楼顶端都将设计屋顶花园,让建筑充满绿色,空间上传承园林高层远眺的特点,视觉上达到园林室内外透视的效果。南京垂直森林在改善城市环境和培养城市生态多样性的同时,营造新城中的新生活体验,是中国第一座垂直森林。

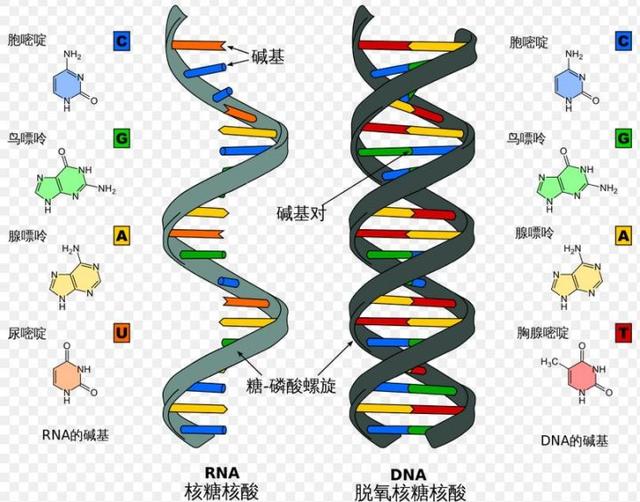

(3)台湾“DNA双螺旋结构塔楼”(图16、图17)。

在台湾台北市的信义区,一座双螺旋结构塔楼基于东西方科技和文化的融合氤氲而出。塔楼外形尊重东方太极的哲学思想,灵感来源于作为生命起源的“DNA双螺旋结构”,呈现中心对称的形态,将“人的DNA”筑入自然。除了吸引人的外表,该建筑代表了一个建造的生态系统,建筑和树木共同作为设计元素,20层的大楼将被23 000棵树木覆盖。空间上的设计延续了园林的理性设计理念:螺旋的“DNA结构”使每个阳台错开,下层阳台种植树木,上层阳台通过错位给树冠留出足够的生长空间;树木可吸引鸟类、昆虫停留;同时又可将空间还给住户,达到同园林一样室内室外透视的效果,延承了意大利古典园林的室内外并置的特色。

16.17. 台湾DNA双螺旋大厦

这样的设计旨在将城市中心还给动植物,形成一个亚热带生物多样性的归巢。大型植物群在建筑物里的出现蕴含着人们对自然的回归渴望。同时,大楼作为一个钢结构的整体,是一个很伟大的创举,其螺旋的“DNA结构”也面临着抗台风的压力。大楼与象征20世纪的台北101大楼遥相呼应,这座大楼希望成为台北市21世纪初“人与自然之间正确共生的新生态标志”。

(4)上海“1 000棵树”(图18)。

“1 000棵树”坐落在上海苏州河畔、M50艺术区旁,是一个商业综合体。建筑和树植两者均被作为设计元素,建筑将由400个露台和1 000根结构柱形成的树状柱台组成,每根柱子上面都种植有一棵树,1 000根柱子托起1 000棵树植,“1 000棵树”的名字也由此而来。这1 000根柱子层层叠叠、此起彼伏,加上树植的装饰性效果,建筑外形近似两座树木覆盖的山脉,视觉上可以作为附近公园的延伸,同时与苏州河交相辉映。这种理性设计的手段,将自然与建筑融为一体。

18. 上海“1 000棵树”

(5)新加坡“Oasia酒店”(图19)。

与上述绿色建筑的玻璃幕墙、封闭型模式不同的是位于新加坡CBD的“Oasia酒店”,该酒店是一个开放、通透、“毛茸茸”的塔楼。塔楼以红色镂空铝结构为主体,表面覆盖有大量绿色的攀援植物,在提供马赛克立面效果、引入生物多样性的同时,调和了周围建筑所缺乏的绿色,基本再现了意大利古典园林的元素。

19. 新加坡Oasia酒店

塔楼的高度虽然低于周围的建筑,但是“三明治式”的设计方法,创立了一系列不同的楼层,将办公室、酒店和俱乐部的不同功能区分出来,使其内部空间仍很充足、视野也开阔。每个楼层拥有自己的天空花园,每个天空花园无需依赖外部的城市视觉景观,而具有自己的专属视觉空间。这种理性的设计手段实现了室内室外并置的视觉效果。各天空花园相互层叠,具有强烈的几何构造,上层的花园为下层空间提供遮荫功能。塔楼的屋顶也不是传统意义上的平屋顶,而是一座舒适的绿色凉亭。

这些高层绿色建筑均将建筑和绿植作为整体设计的共同元素,“园屋同构”;利用建筑自身高层的性质,延续“高楼望树”;注重建筑和绿植在空间上的配置,达到室内室外的并置,“几何理性”。这样,将意大利古典园林的设计元素和造园逻辑“垂直”起来,进而达到协调建筑与自然关系的效果。

4 结语

本文回顾了意大利古典园林中建筑与景观关系的变迁史,集中解读各阶段园林所体现出来的集体记忆。不管是古罗马农业生产的实用性园子,文艺复兴时期以人为本的观赏游乐性园林,还是发展到现在的高层绿色建筑,也就是竖起来的“垂直”园林,皆通过几何理性、园屋同构、高楼望树等手段,协调建筑与自然的关系,这种人、建筑、自然共同栖息的“垂直”模式代表了现代建筑的趋势。

(图片来源:

图1引自汤姆•特纳,林箐. 世界园林史[M]. 北京:中国林业出版社,2011:37;

图2引自https://en.wikipedia.org/wiki/Domus;

图3引自参考文献[9];

图4引自https://commons.wikimedia.org/wiki/Villa_Adriana;

图5引自刘国菲. 从民族性格论14-17世纪中意私家园林特征[D]. 太原理工大学,2017;

图6引自https://en.wikipedia.org/wiki/Villa;

图7引自https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Farnese;

图8引自https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_d%27Este;

图9引自https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Lante;

图10引自https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Aldobrandini;

图11引自https://www.pinterest.com/pin/734016439239211241/;

图12引自http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=476;

图13引自https://www.archdaily.com/551329/one-central-park-jean-nouvel-patrick-blanc;

图14引自http://www.baike.com/wiki/%E5%9E%82%E7%9B%B4%E6%A3%AE%E6%9E%97%5B%E6%84%8F%E5%A4%A7%E5%88%A9%E6%A0%91%E5%A1%94%5D;

图15引自https://www.archdaily.com/804657/stefano-boeri-architetti-unveils-plans-for-vertical-forest-towers-in-nanjing;

图16、图17引自https://www.archdaily.com/800209/vincent-callebaut-architectures-double-helix-eco-tower-takes-shape-in-taiwan;

图18引自http://www.heatherwick.com/projects/buildings/moganshan/; 图19引自https://www.archdaily.com/800878/oasia-hotel-downtown-woha)

注释:

① 著名建筑学家阿尔伯蒂(Leon Battista Alterti)在1485年出版《论建筑》,书中谈到了文艺复兴时期园林规划设计的理论,并提出理性的建筑设计规则:建筑和园林设计应成规整几何形,并把周围的自然元素接纳到园林中。

② 美第奇家族在文艺复兴中起到了非常关键的作用,通常被称为“文艺复兴之父”。

③ 而东方实行官僚政治,士大夫为了自己的政治生涯需隐藏自己的政治野心,标榜自己闲云野鹤、寄情山水“在野”的意向,故东方古典园林一般小巧精致、幽闭深藏。

④ 这里所说的“人的理性”指的是西方人倾向于理性思考的思维模式,即“实验+逻辑+推理”思维,故在改造自然的问题上,西方人采取积极的进取态度。而这一点却与东方人感性的思维恰好相反,东方的习惯是倾向于现象的直观感受,凭借经验值进行推测,后经实践进行检验。故东方人对于自然规律的解读一定程度上处于模糊混沌的状态,导致其在自然面前原始崇拜,不轻易触动其原始面貌。这一点与东方古典园林崇尚的“天人合一”理念不谋而合。

⑤ 东方古典园林正好相反,以江南的古典园林为例,它们大多坐落在城市里,园外没有真山真水的大自然,且周围被墙壁围起来,故只能在园内重塑自然。

⑥ 这种轴对称道路、植物规整、草坪铺展、开敞空旷的几何规则布局恰好与东方古典园林迂回曲折、步移景异、外廊联接的生态型自然布局相异。

参考文献:

[1] Anne van Erp-Houtepen. The etymological origin of the garden[J]. Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes, 1986, 6(3):227-231.

[2] 维特鲁威. 建筑十书[M]. 陈平,译. 北京:北京大学出版社,2012:17.

[3] [英]汤姆·特纳.世界园林史[M]. 林箐,译. 北京:中国林业出版社,2011:1-26.

[4] Assmann J. Death and Salvation in Ancient Egypt[M]. Ithaca: Cornell University Press, 2005: 237-259.

[5] Faizi M, Khansari M, Moghtader M R, et al. The Persian Garden: Echoes of Paradise[J]. Garden History, 2004, 29(2):228.

[6] Thacker, Christopher. The History of Gardens[M]. Berkeley: University of California Press, 1979.

[7] Rawson B. The family in Ancient Rome: New Perspectives[M]. Ithaca: Cornell University Press[J]. 1986: 1-57.

[8] 王蔚. 外国古代园林史[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2011.

[9] 朱建宁. 西方园林史:19世纪之前[M]. 北京:中国林业出版社,2013:26-39.

[10] 雅各布·布克哈特. 意大利文艺复兴时期的文化[M]. 北京:商务印书馆,1979:184-250.

[11] 金云峰,朱蔚云. 15—16世纪意大利园林轴线空间生成与演变[J]. 广东园林, 2016,38(3):38-43.

[12] 陈志华. 外国造园艺术[M]. 郑州:河南科学技术出版社,2001:33-74.

[13] 孙海涛,赵蓬蓬. 17世纪意大利园林中的巴洛克符号[J]. 山西建筑,2008,34(3):347-348.

[14] 布鲁诺·赛维. 现代建筑语言[M]. 王虹,席云平,译. 北京:中国建筑工业出版社,2005:87-122.

[15] 王全军, 王军英. 建筑大师赖特设计理念在景观环境设计中的应用探索[J]. 城市建设理论研究(电子版), 2015(3):1656.

[16] 杨经文,郝洛西. 生态设计方法[J]. 时代建筑,1999(3):61-65.

[17] 王欣歆. 从自然走向城市——派屈克·布朗克的垂直花园之路[J]. 风景园林, 2011(5):22-127.

本文精选于《时代建筑》2018年第4期 生机:中国古典园林之于当代建筑设计,胥一波《“意大利古典园林对当代高层绿色建筑的启示》,未经允许,不得转载。

作者单位:博埃里建筑设计事务所

作者简介: 胥一波,男,博埃里建筑设计事务所 中国合伙人、主持建筑师,米兰理工大学 博士

评论