国学泰斗饶宗颐先生访谈录

本文是2010年《儒风大家》在香港采访国学泰斗饶宗颐先生的部分内容。

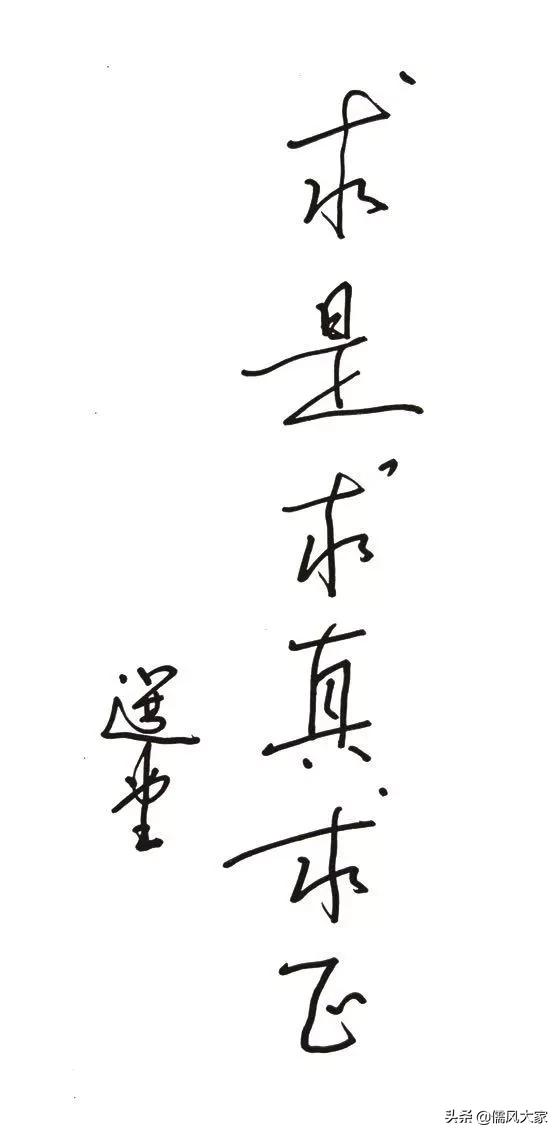

2010年12月8日,我们走进香港大学饶宗颐学术馆,拜访饶公并向先生求教弘扬中国传统文化等问题。时年93岁的饶公热情、耐心地跟我们谈了近1个小时。谈话结束后,他还为《儒风大家》题词:求是,求真,求正。在那次谈话中,他专门提到了自己研究 “海上丝绸之路”的成果,我们后来知道,他的一些提法被国家战略所吸收。

若论及当代中国的国宝级学者,饶宗颐先生当之无愧,他曾与钱锺书先生并称“南饶北钱”,又与季羡林先生并称“南饶北季”。作为一位百科全书式的学者,饶宗颐先生在诸多文化领域有着卓著的贡献。有人说,有了饶宗颐先生,香港便不再是文化沙漠。

饶宗颐先生

饶宗颐先生(1917-2018)

字固庵,号选堂。生于广东潮州,幼耽文艺,十八岁续成其父所著《潮州艺文志》,刊于《岭南学报》。以后历任无锡国专、广东文理学院、华南大学等校教授。1949年移居香港,任教于香港大学,曾从事研究于印度班达伽东方研究所,又在新加坡、美国、法国等国大学任职教授。1973年返回香港,任香港中文大学讲座教授及系主任。1987年任香港大学中文系荣誉讲座教授。饶公是蜚名国际的汉学家,曾获法国汉学儒莲奖;饶公多才多艺,书画成就很高,晚年被推选为西泠印社社长,还是岭南古琴派传人。

饶公早年以治地方史志为主,中年以后兼治四裔交通及出土文物,壮年由中国史扩大至印度、西亚以至人类文明史的研究,后来又转向中国精神史的探求。至今已经出版论著五十余部,学术论文四百余篇。根据饶公自己归纳,其著述可分为:敦煌学、甲骨学、词学、史学、目录学、楚辞学、考古学、书画八大门类。

饶宗颐先生在香港大学接受《儒风大家》专访

■ 饶宗颐先生 □《儒风大家》

□:饶公您好!非常感谢您接受我们的专访。《儒风大家》是一个普及性人文读物,季羡林季老在世时曾为我们题词“传承经典,经世致用”,这是季老生前对我们的鼓励和期待。

■饶宗颐:季老是我的老朋友,他为你们题的“传承经典,经世致用”,我很赞成。在具体落实上,我也送你们几个字,弘扬中国文化,一定要做到“求是,求真,求正”,这个是很重要的。尤其要做到“正”。“正”就是不要拐弯抹角,要弘扬正气,秉持正直,坚持正义。不正的人,或许他们有自己的独到想法,但一个人,只有求“正”,才能永远立足于世。中国人自古就是讲正气的,文天祥被蒙古人抓到以后,不屈不挠,坚信天地之间有正气,可悲可泣更可敬。《易经》本身也是讲求“正”的,佛家也讲求“正”。

□:您与季老都是当代中国的文化大家、学术大师,都是中国文化界的旗帜。

■饶宗颐:季羡林、任继愈两位先生都是我的老朋友,他们同一天去世,我很怀念他们。尤其是季老,我们在语言学、中西文化交流等方面的研究是相通的,可谓惺惺相惜。季老性情笃实敦厚,具有褒衣博带、从容不迫的齐鲁风格和涵盖气象。他是最早写文章向内地学术界推荐我的人。1993年,我们还一起创办了《华学》杂志,一起传播汉学。季老在世时,我曾到北京301医院看望他,他当时还很精神。他去世之后,家里人怕我伤心,想过两天再告诉我,让我慢慢地接受。没想到温家宝总理这么关心我,他当天赶到医院送别季老之后,就马上让人打电话给我,要我节哀,并要我保重身体。季老、任老不在了,我很难过;温总理关心我,我很感激,很欣慰。

□:我们知道,您的父亲饶锷先生同样是一位著名学者。家学为您最初的学术研究是否打下了基础?

■饶宗颐:是的,我十五岁以前已经培养了做学问的基础,家学对我的成长是很重要的。家学是学问的方便法门,因为做学问“开窍”很重要。如果有家学的话,长辈引入门可以少走很多弯路。我有四个基础是直接来自家学的:一是诗文基础,二是佛学基础,三是目录学基础,四是乾嘉学派的治学方法。小的时候,在无拘无束的学习环境中,我逐渐养成了独特的学习习惯和学习方法,这对我以后做各方面的学问都是有帮助的。我的求知欲非常强烈,这种求知欲征服了我整个人,甚至吞没了我自己。虽然搞学问非常辛苦,非常枯燥乏味,但是我觉得搞学问有一种乐趣,乐在其中。

饶宗颐先生为《儒风大家》题词:求是,求真,求正

我一辈子都在做学问,什么是学问?简而言之,学问就是继承人类整体的遗产,所以我说,学问就是最高的财产。

□:您曾经说过,您做学问的一大特点就是敢于否定自我,能否给我们讲解一下?

■饶宗颐:我的治学特点,突出的有这么几个。第一就是善于发现问题。季老曾说我的最大特点就是善于发现问题,他的这句话我是赞同的,他对我非常了解。第二就是耐得住寂寞。做学问是很辛苦的,要长期积累,不可一蹴而就。我有许多文章是几年前写的,有的甚至放了十几年、二十几年,都不发表。举例说,我发表的《郭子奇年谱》,写完之后,我把它存放了五十年才发表。还有一点,就是你们说的,敢于否定自己。对于学术问题,我敢于不断修正,不断进行自我改进。有时候关于一个问题,要写三四篇文章,反反复复,其实是不断推进的。

□:现在,随着经济的快速发展,人们发现文化的缺失带来了一些问题,所以越来越多的人开始重视文化,尤其是传统文化。我们所从事的工作便是将优秀传统文化应用于当代社会。您如何看待儒家文化的当代传承与应用?

■饶宗颐:中国有儒、道、释三家,释、道都有藏,儒家没有藏,儒家也应该有藏。最丰富的是《道藏》,它把很多儒家的书也放在里头了。我们现在正在做新《儒藏》的工作,这项工作是由我的好朋友汤一介先生来负责的,我是他们的顾问。《儒藏》的编撰工作意义重大,在保留儒家文化方面做出的贡献是极为巨大的。汤一介先生的父亲汤用彤先生也是一位大学者。汤用彤先生曾留学美国,他的主要研究方向是魏晋南北朝佛教史,学术贡献巨大。现在的中国,受到佛教的影响太大了。我们古代的咒语,就是佛家的东西。

英国的汤因比博士曾说,拯救21世纪人类的只有中国的儒家思想和大乘佛法,我是同意他的这句话的。作为一个英国人,汤因比这样说,是比较公平、公正的。我们中国的儒家思想,特别具有包容的精神,能够主动吸纳不同文明的优秀成果。我们中国是一个非常奇特的国家,自古以来就在不断地接受外来的文化。在西北方向的西域,有一条“丝绸之路”,它是中外文化交流的桥梁与纽带。在海上,其实还有一条“丝绸之路”,那便是“海上丝绸之路”。从时间上来看,海上的“丝绸之路”或许更早些。我说这些,都是从考据的角度讲的,我们讲究考据,主张让事实来说话。

我们的民族是非常伟大的,她具有包容的精神和宽容的胸襟。我们的民族历来重视德、礼、乐,这些都是儒家的东西,值得大力提倡,大力弘扬。这是我们中华民族的骄傲,也是我们弘扬中华文化的自信心的来源。

在我看来,茶、瓷器和玉器,这些东西都是中国要素的重要构成。对于茶,我倒没有什么挑剔的,什么茶都可以,每天从早喝到晚。西方人爱喝咖啡,而我们中国人爱喝茶。咖啡是刺激性的东西,属于冲动文化;而茶是冷静的、理性的,属于“和”的文化。从根本上来说,中国的茶文化讲究的就是一个“定”字。 什么是“定”呢?“定”就是心力高度的集中,心中干净、安宁,才能实现心“定”。

□:您刚才引用了汤因比的话,他提到了大乘佛教。我们刚才在学术馆的楼下,看到了您的题词“慈、悲、喜、舍”,这也是佛教里面的概念吧?

■饶宗颐:是的。慈、悲、喜、舍,都是《阿含经》到大乘诸经中反复倡导的精神。慈、悲、喜、舍的无限扩大、无限深化,称为大慈、大悲、大喜、大舍,名曰“四无量心”,或称“四梵住”,就是四种清净无染的心。

□:您的诗作“万古不磨意,中流自在心”流传广泛,让人们深思。

■饶宗颐:我喜欢弹古琴。有一次,我和学生在海上弹琴,作了两句诗。“万古不磨”,就是中国古人所讲的“不朽”。中国人讲“三不朽”——立德、立功、立言。这个“自在”,是佛教的话。“自在”,就是像观世音一样。观世音是由印度的舞神Siva演变来的,她有千手千眼,就是千手观音。“中流”,在水的中央,说明有定力,有智慧,有忍耐性,有六个波罗蜜。这就是要我们保持一种自在的心,这是一种人生境界。

□:在您看来,中国传统文化中最值得赞赏的地方是哪一点?

■饶宗颐:我觉得我们中国人很大的一个特点就是能够“隐”,这是很了不起的。很多外国人就不具备这一点,他们往往不能“隐”,有了分歧就要争个你死我活。我们中国人讲究“情理法”,有了问题可以坐下来商量,先讲人情,这样很好,不起争端就把问题解决了。我们中国可以容纳很多不同的宗教,就是因为讲求包容,讲求在一起存在并实现一种平衡。

□:当今的人们,面临着许多社会问题。人类在取得巨大物质成就的同时,也制造了许多令人痛心疾首的悲剧。对于人类的未来,您有着怎样的思考?

■饶宗颐:长期以来,人类自己在不断制造各种仇恨,各种恐怖事件。我们总是认为自身掠夺地球资源不够,还要到其他星球去,最后必然是自己毁灭自己。最终人类可能要回到侏罗纪时代,回到恐龙时代。因此,从古人的文化中寻求智慧就显得格外重要了:我们不要天人互害,而是要天人互益,这比天人合一更加重要。我提“天人互益”,是以《易经》“益卦”为理论根据的。马王堆《易》卦的排列,以《益卦》作为最后一卦,结束全局。这与今本《周易》以“既济”“未济”二卦作结不同,而异曲同工。《益卦》初九爻辞说:“利用为大作,元吉,无咎。”上九爻辞说:“立心勿恒,凶。”我们如果要大展鸿猷,不是光说说而已, 而是要有“大作为”。唯有如此,或许就可以达到像苏轼所说的“天人争挽留”的境界了。

文图 | 李路 常强

评论