为什么古人如此推崇谢安?

因为他的生平,远不像看上去的那么平淡。

先做一个简单的回顾:

谢安早年,出了名的不愿意做官。朝廷反复征召,他却怎么都不愿意出仕。虽然当时做隐士是种潮流,但出身于世家大族的人做隐士做到这个份上,谢安也算是绝无仅有的独一个。

一直到四十多岁,谢安才出来做官。

在此之前,谢安一直都过着逍遥快活的日子。会稽兰亭的聚会里,有他;跟名士隐居东山,也有他。某次,他甚至与众名士一起相约出海,体验了一把“乘桴浮于海”的乐趣,并且还因此而名声大噪:出海时正好遇到大风浪,其他的名士都被吓得魂飞魄散,只有谢安一个人乐在其中,乘风破浪。最后,谢安一说可以回去了,船夫便赶忙调转船头。

而捱到四十多岁才出来做官,也不是因为谢安想通了,而在于陈郡谢氏出现了可能会衰败的迹象:其弟谢万,因为北伐大败而被朝廷废为庶人。此时如果谢安再不出仕,那么谢氏在朝廷就真没有什么势力了。

往大了说,这是谢安为自己的家族做出了贡献。往小了说,这也跟谢安自己的利益息息相关,如果没有家族在朝中的地位,那么谢安自己也会失去跟士族子弟交往的资本。

至于为什么非得是谢安出来担这副重担,这主要也“怪”他自己。这些年来,他虽然隐居不做官,但名士风流的名气却被传得越来越大,神乎其神,乃至于比一直在官的谢万都大。

这么一来,在谢万出事以后,责任理所应当地就落到了谢安肩上。

四十多岁的谢安,第一份领薪水的职业,是做征西司马,也就是在征西大将军的军府里做高级主管人员。 而此时的征西大将军,正是桓温。

桓温特别欣赏谢安,对谢安的入幕也相当看重,甚至还给了格外的尊崇。某次,谢安刚起床,桓温来见。按理说上级来见下级,应该是上级放松自在,下级毕恭毕敬才对,但桓温和谢安却不然。当时谢安还没有打理好头发,想要用头巾围一下来见桓温,但桓温却说他愿意等,让谢安梳好头发、带好帽子再出来。

敬慕之情,以至于斯。

只是尽管桓温对谢安施以了极大善意,在后来的岁月里,谢安却依旧成为桓温权力扩张之路上,一道迈不过去的坎。

而这件事,又得从桓温的北伐开始说起。

太和四年,桓温第三次出兵北伐,在枋头被慕容垂迎头痛击。此战晋军损失惨重,伤亡不计其数。

战后,桓温恼羞成怒,认为这会折损自己的威望,便在回朝后把皇帝给废了,另立司马昱为帝,是为晋简文帝。

简文帝的这个皇帝当得很不顺心,在位两年便病逝。临终前,简文帝想要留下遗诏,将皇位传给桓温,但却被王坦之给拦了下来。王坦之跟简文帝说,天下是宣帝(司马懿)、元帝(司马睿)的天下,又不是陛下你的,怎么可以传给外姓人呢?

遗诏传位一事,就此作罢。

坐镇姑熟的桓温此时还在翘首以盼,在得知没有简文帝的遗诏后,大失所望。第二年, 桓温便带兵进入建康,朝拜晋孝武帝。

建康一时人心惶惶,大家都认为桓温此来朝拜是假,逼宫是真。而朝廷对此又应对乏策,只是派了谢安和王坦之领百官去迎接。

在这场会面中,双方几乎没有谈及政事。但此后,桓温进宫朝见孝武帝,却只是处理了十几个官员,之后便又退回姑熟。

历来认为,正是谢安与桓温的这次见面,让桓温打消了废帝自立的念头。

桓温看到的,是以谢安和王坦之为代表的士族,并不支持桓温称帝。而在东晋特殊的政治格局之下,如果没有士族的支持,那么桓温的皇帝也没有办法做长久。因此,桓温最终放弃了这个念头。

回到姑熟后不久,桓温便病重。临终前,他希望朝廷能给他“加九锡”——自曹操开始,“加九锡”就是人臣篡位的第一步标配动作。但对于这件事,谢安却于其中竭力阻挠,他反复修改桓温的奏章,多达十余次。

最终,桓温在无穷无尽的等待中病逝。

四年后,晋孝武帝太元二年,公元377年,前秦统一北方。

东晋面临的军事压力一时空前巨大,朝廷因此专门征召良将御边,谢安也举荐自己的侄子谢玄应征。

随后,谢玄又北上征召流民,组建了一支军队——这就是名闻后世的北府兵。也正是依靠这支军队,东晋才得以在淝水之战中获得胜利。

七年后,淝水之战终于爆发。

谢安作为东晋一方的总指挥,在此战中以八万兵力对抗号称百万的前秦军队,并最终获胜,为东晋赢得了数十年的和平——这部分内容暂时还没写到,写到再做补充吧。

但战后因功名太盛,谢安遭到了孝武帝猜忌。谢安于是主动自请出镇,前往广陵避祸。

两年后,谢安病逝,时年六十六岁,谥号“文靖”。

回顾谢安的执政经历,如果从大框架上看,那么几乎就只有以上这些内容。

翻看《晋书·谢安传》,甚至于《世说新语》,里面都很少有谢安行政的具体事例记载。流传下来的,几乎全是谢安如何风流潇洒的各种轶事。

但在历史中,对谢安的评价却又相当高。

这就产生了一个问题:要如何理解谢安的功业?

他仅仅是一个名士风流的宰相吗,或者最多再加上打赢了一场战争?那他又是如何赢得身后名的?

要想解开这个问题,我们就得把目光放回到当时的环境中,去做一番探寻了。

东晋当时立国六十多年,政治运行模式已经基本上成熟。这种成熟,其实具有两面性:

一方面,绝大多数的事务,在历史上已经发生过,或者有类似的情形出现过,早已形成固定的处理流程和处理方法,并不需要时人开动脑筋去搞什么创新解决方案。

这种情形,在统一王朝中很常见。

王安石在变法前,曾经给宋神宗上过《本朝百年无事札子》。其中提到的很多问题,早在宋仁宗年间就已经有了。之后过了几十年,问题依然存在——当然,王安石是想改变的。

但是,王朝运行的规律就是如此,随着时间的推移,运行模式只会越来越稳定。

但另一方面,这种稳定模式也并非万能。其最大的问题在于,没有办法应对新出现的危机。

当一个系统趋于稳定,那么如上所述,它所面对的问题、以及解决问题的方案,就都是有现成经验可依循的。它的致命性bug,在于如果出现了新的问题,整个系统就会束手无策。

一个现成的例子,是清朝晚年的太平天国:

大清从立国至太平军起事,中间已经过去了两百多年时间。本来,对于叛军应该如何平叛围剿,朝廷是有固定章程可参考的,照章办事即可。

但事实上,情形并不相同。

首 先,太平军起事时,外国对中国的侵逼已经相当严重。其 次,太平军竟然占领了传统的江南财赋之地,大清财政立即捉襟见肘。

这两个新情况是之前没有出现过的,它们让清廷在应对太平军之时,不可能再沿用之前的方法。最显而易见的逻辑,便是之前嘉庆朝平定白莲教叛乱,朝廷花了近两亿两白银。如今江南已陷,去哪筹措这么多的银子来?

最终把问题解决掉的,是曾国藩的“湘军”。但“湘军”的出现,已经不仅仅是军事制度的变革,还是朝廷和地方重新划分权力的结果了。

也就是说,曾国藩在平定太平天国的过程中,其实已经重塑了大清的军事制度与央地格局。

他是用新办法解决了新问题。

谢安如今执政,面临的其实也正是这种局面:朝廷依然还是那个朝廷,但问题却已不再是当年的问题。

东晋立国,根基之弱历代罕见。

它不像绝大多数朝代,是以军事立国的。东晋之所以能够存续,总体而言有三个前提:

首先,士族共和的政治模式。

士族在东晋一朝深度介入政治,并且掌握了可以传承的实际权力,形成所谓的“门阀政治”。各大家族轮流执政,保证整个士族集团掌握权力,并进而勉强维持朝政的平衡。

这一点,是东晋真正的根基所在。如果翻译成现代语境就是,门阀士族才是东晋真正的统治阶级。

其次,长江天险。

虽然东晋在一百多年的历史中,很少真正把国境后退到长江沿线。但长江以北,基本上都是缓冲带,真正有大战来临时,都是可以放弃的领土。

在军事上,东晋追求的是“荆扬相衡”:上游的荆州是军事重镇,下游的扬州则是朝廷根本、财赋所在。荆州与扬州之间维持平衡,便能保证长江作为最后的军事防线。

最后,北方大乱,对南方难以形成有效的军事威胁。

这一点就不用多展开了——写这句废话,主要是因为本强迫症想和前面两点在结构上保持一致。

- 但是,到淝水之战前,以上这些条件,已经统统不复存在。

/ 从桓温有篡位之心开始,桓氏既然希望凌驾于其他士族之上,那么士族共和的局面就已经被打破。

随后,桓温病死,士族之间的清算更是一触即发,这很有可能会引发更大的动荡。

// 同时,长江天险不再。

永和五年(公元349年),桓温领兵攻灭成汉政权,蜀中在四十多年后重归晋廷控制,来自于长江上游的威胁解除。但仅仅才过了十五年,前秦便占据益州,晋廷再一次丢失对蜀中的控制。

而且这次的危机,还远比之前那次要来得严重。之前成汉占据益州,不过意在割据,并没有想要争夺天下的野心,因此与东晋倒也相安无事。

但如今蜀中落到前秦手中,意味却不大相同。前秦既然攻占了长江的上游,便可从巴州(重庆)直接顺江东下。如此,东晋在长江北岸的军事缓冲带,以及长江天险本身,就统统可能失去防御价值。

/// 最后,北方已经统一,前秦正以极快的速度在壮大。

速度快到了什么程度呢?

太和四年,桓温领兵北伐,于枋头大败于前燕慕容垂,死伤无数。但才过了一年,前燕即被前秦所灭。

小明打不过小强,但是小强却被小壮一巴掌拍死了。如今,小壮要来找小明的麻烦了。

这么一梳理,你就会发现,到谢安执政时,东晋几乎所有的立国根基,都已丧失。

而这才是谢安在执政时,真正要面临的危机。

因此,从表面上看,谢安只是一个王朝中期的太平宰相,似乎可以萧规曹随,按照王朝既定的习惯运行。 但事实上,谢安要面对的,却是前所未有之局面。 那他又做了些什么呢?

第一,安抚桓氏。

桓温病逝后,朝廷里想要清算桓氏的声音已经特别大,毕竟桓温逾越了红线,有代替司马氏称帝的念头。

而且,桓温还曾经对王坦之和谢安动过杀机,这是对“士族共和”的严重越界,如果不加惩处,那么这个坏头一旦开了,以后的斗争必然会越来越没有下限。

但谢安却不认同这种观点。

在谢安的坚持下,朝廷并没有对桓温的行为进行任何清算;而且,还保留了桓氏几乎所有的利益。

桓温的爵位,由其五岁的少子桓玄继承;而其职位——主要是军事部分,则分给了桓氏家族的其他人。朝廷唯一拿回来的,只是不再给桓氏操持国政的权力。

谢安的观点是,要尊重桓氏的利益。毕竟此时东晋大部分的军事力量都还掌握在桓氏手中。如果任意侵夺桓氏家族的利益,一旦桓氏作乱,朝廷真的经得起折腾吗?

所以,大事化小小事化了,才是最好的处理方法。只要承认桓氏的势力,只要桓氏的继任者愿意合作,那朝廷就还能维持原来的平衡生态。

其次,益州既然已经丢了,那么对这个无法改变的现实,就只能是接受。但是,也不是说益州被占据了,东晋就一定会重蹈当年东吴灭亡的覆辙。

一百年前,西晋兵分三路,发动对东吴的灭国之战:

西路从益州顺流东下,一路攻克江陵、武昌,最终进据建康,成为灭亡东吴的主力军。

中路从襄阳出发,兵锋南下,将东吴在荆州的兵力拖住,使其无法支援下游。

东路则从徐州一带南下,直接渡江进攻建康。

三路夹击之下,东吴几乎是瞬间灭国。

如今东晋面对的,几乎也是同样局面。但是,在谢安的居中指挥下,这些危机最终被消弭于无形。前秦对东晋始终没有形成合击之势,秦晋双方最终只是在淝水一战,而且还是前秦战败而归。

然后,谢安又通过一系列的政治运作,把自己擅长于军事的侄子谢玄,任命为了兖州刺史。正是在此期间,谢玄创立了“北府兵”,这支军队不仅打赢了淝水之战,后来还成为刘裕篡晋的基本盘。

因此,从表面上看,谢安只不过是带领东晋打胜了一场仗。而且如果深究,那么这一场仗他还只是个挂名指挥,都没有亲自上前线。

但是,你如果愿意细探淝水之战前东晋面临的内外部局势,就会发现,谢安为了这场可能会出现的战争,所做的准备是全方位的。

他身处于当时士族政治的“窠臼”之内,却用自己的政治手段将桓温去世后东晋可能出现的内乱消弭于无形,面对诸多不利因素,他一一努力消解。

同时,他还积极备战,在前秦统一北方之后,即着手命谢玄练兵。

看起来,谢安的行政,维持了他一贯的风流,似乎推崇的是无为而治。但事实上,在面对东晋百年未有之变局时,谢安一直在努力经营,而且结果证明,卓有成效。

最后还有一点,值得单独一说:谢安本身的行为处事方式和人格魅力,也是东晋能够赢得淝水之战的重要因素。

谢安终生都保持着一种从容不迫的风度。这种做人做事的风格,在淝水之战前后,对于安定朝野上下的惶恐情绪起到了巨大的帮助作用。

前秦出兵后,包括谢玄在内的将领都忧心忡忡,向谢安问计,但却被谢安喝推:这不是你们该问的!朝廷已经定计,你等遵照执行即可!

他还是一如既往的泰然自若,丝毫没有慌乱或者不安。这既是个人修养,也是时势使然:人在面对巨大压力时,都会想要寻求确定性的答案,以获得安全感。如今既然朝野上下都在面对压力,那么,就只能由作为执政者的谢安,来给别人提供这个确定性的答案了。

别人在看到他的镇定和不慌不忙后,就会认定朝廷已经有了退敌之策。成竹在胸,才能云淡风轻,如此,旁人才能在巨大的压力中找到到精神支柱,不至于被压力异化心性。

而当谢安给了别人支柱,也就意味着,他得自己一个人独自承受所有压力。

《世说新语》在讲到这一部分时,记载了一则很有名的故事:

淝水之战的战报被送到谢安手上时,他正在跟别人下棋,看过以后,随手就丢在了一边。

直到下完棋,对方问他是什么事,他才很淡然的跟人说,孩子们在前线破敌了。

但谢安真的就心如古井,波澜不惊吗?当然不是。他出门跨过门槛,却连木屐上的屐齿被撞掉了都没有意识到,可见内心已经激动到了何等地步。

谢安也不是神,他不是一早就料定前秦百分之百会败退的。胜可知而不可求,尽管准备已经做得很充分,但总还是有太多的意外可能会发生;而一旦预料不到的不利因素出现,那之前的所有努力就都可能付诸东流;而这一战失败的后果,又是无法挽回的。

所以在成功的那一刻,他也会狂喜、也会激动。只是最难能可贵的,是他依然保持住了自己的风度。如果不是那断掉的木屐齿,我们甚至都无从猜测他当时的喜悦有多颤栗。

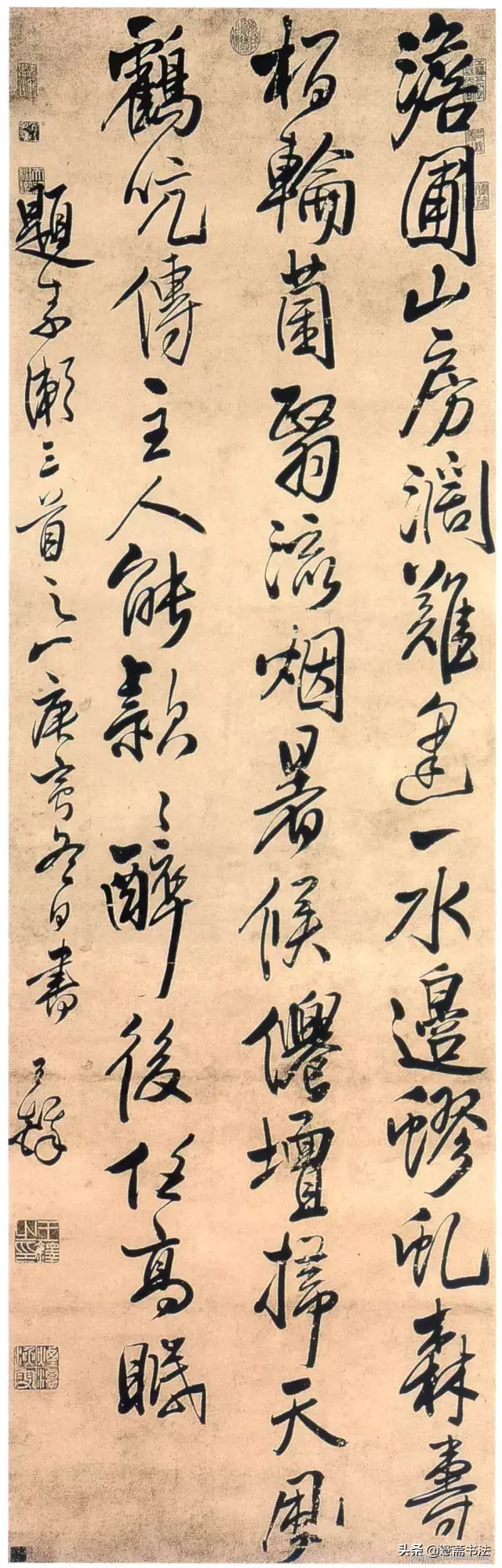

捷书一到屐齿折,山阴对弈犹未终。

围棋中,有这样一句话:“善弈者,通盘无妙手。”

意思是,会下棋的人一盘棋走下来,根本就看不到哪一步特别出彩,看上去都很普通,但人家就是能这么平平淡淡的赢别人。

当年AlphaGo打败李世石,其实就是这样的情形。所有的棋招都很平平无奇,但最后就是赢了。

AlphaGo靠的,是算概率。每走一步棋,都会使成功的概率扩大一点;积少成多,最终赢棋就会变成大概率事件。在这个过程中,并不需要一步妙手扭转局势,或者鼎定大局——这不可能,也不需要。说不可能,是因为高手下棋,很少会留巨大的破绽给对方,让对手一招毙命;说不需要,是因为高手也从不把希望寄托在偶尔出现的亮点上。

只要一点一点的积累胜率,最终就会获得成功。

谢安执政十多年,做的也是同样的事。他一点点地解决问题,集聚实力,厉兵秣马,枕戈待旦。当苻坚南下,我们看到的历史,已经是东晋上下齐心,进退有序。

也就是说,在公元383年爆发那一场可能扭转天下局势的大战前,东晋已经有了应对战争的各种预案,并且还都已经成功付诸实施。

当苻坚挥兵而来,谢安已经准备好了,迎 敌。

三川北虏乱如麻,

四海南奔似永嘉。

但用东山谢安石,

为君谈笑静胡沙。

——唐·李白

当然,夸完谢安,在这里还是要介绍一下谢安的“阴暗面”的:主要是他作为政治人物,所不可少的那些政治手腕。

当年,谢安因为家族中已经无人在朝为官,被迫出仕。从任征西司马到去世,之间大约二十五年时间。而在这1/4个世纪里,谢安经营家门的能力是十分惊人的:陈郡谢氏在他之前,并无多少深厚背景——阮裕曾讥讽谢万是“新出门户,笃而无礼”,但到谢安去世,陈郡谢氏已经一跃成为江东的顶级士族。

这一切,完全是谢安经营的功劳。

刚才提到桓温去世以后,谢安竭力抚平桓氏与其他门阀之间的裂缝。但正文没有说的是,在这个过程中,谢安也为自己的家族占尽了便宜。

桓温去世时,晋孝武帝只有十一岁。谢安因此提议,由太后褚蒜子临朝。这遭到了王彪之的反对,理由是:褚太后于晋孝武帝而言,只是兄嫂,临朝称制多有不便。

那谢安为什么还要这么提呢?

只要一看褚太后的身世,你就明白了:褚蒜子的母亲谢真石,是谢鲲的女儿,于谢安为妹。也就是说,太后褚蒜子是谢安的外甥女。

当然,并不是说有了这层关系,谢安就能够随意操纵褚蒜子,把握朝政了。但是,有这层关系在,却能让官职本来在王彪之之后的谢安获得更大的权力。

当时,朝政格局的是:王彪之(琅琊王氏)为尚书令,谢安(陈郡谢氏)为尚书仆射,两人共掌朝政。再加上中书令王坦之(太原王氏),这便是当时朝廷真正主事的“三巨头”。此时,是宁康元年(公元373年)。

但才到第二年,也就是宁康二年(374年),东晋朝堂上的基本格局便为之一变,“以王坦之为都督徐、兗、青三州诸军事、徐、兗二州刺史,镇广陵。诏谢安总中书”。王坦之卸任了中书令,而没有了中书令的中书省,被谢安所监管。

太元二年(377年),王彪之去世,他当时的官职为“护军将军、散骑常侍”。也就是说,在此之前,王彪之已经被免去了尚书令,靠边站了。另一则史料,是在此前一年(太元元年,公元376年),尚书仆射谢安已经加了“录尚书事”。“录尚书事”还在尚书令之上,总管尚书省事务,因此很有可能,王彪之就是在这一年被免职的。

此时距离桓温去世不过三年时间,但谢安已经完全掌握了朝廷的权力。

而且这还只是在朝政方面的动作。

在地方上,谢安也一直在伸手。

桓温去世时,本着安抚桓氏的初衷,除了将桓氏从朝政中排挤出去外,由谢安力主,保留了桓氏在地方上的所有权力,只是分给桓氏多人分任。

当时在地方上,军政、民政是分离的。主管民政的,为某州刺史;而军事,则属于“督(监)某州军事”。当然,在某些情况下,这两个职位也可以由同一人担任。比如桓温,就在担任扬州刺史的同时,“督扬州军事”。

但在宁康三年(公元375年),谢安便从桓温之弟——桓冲手中,接任了扬州刺史一职;太元二年(公元377年),谢安又从桓冲那里获得了“都督扬、豫、徐、兗、青五州诸军事”。

同时,谢安还把侄子谢玄升任为兖州刺史。至此,扬州和兖州完全落入陈郡谢氏的手中。

也正是因为谢安“督兖州军事”,民政官兖州刺史谢玄才得以在辖区内组建“北府兵”。这只天下无敌的军队,在之后很长一段时间内,都是谢氏的私兵。

淝水之战的指挥官,众所周知是谢玄。但谢氏并不是只有谢玄一个人在前线,还有谢石和谢琰。这两人能力平平,从这个任命里,你完全感受不到谢安独到的识人之明。因此,唯一的可能只会是:谢安是故意把他们放在前线攒军功的。

不过,谢安的这些行为,在东晋独特的政治环境之下,也并没有受到多少非议。

任何一个士族在强盛的时候,都得给自己的家族争取好处,这既不是陈郡谢氏的发明,也不以陈郡谢氏为终结。

而且与曾经站在过权力巅峰的其他士族执政者相比,谢安的权力欲已经算相当相当弱了。在淝水之战后,面对朝廷的猜忌,谢安便主动自请出外北伐,让出了在朝廷的权力。

在北伐收复了大面积领土之后,谢安病重,又请求回到朝廷。这个时候,谢安并没有汲汲于后世安排,反而是和平地交出权力。

在谢安去世的第二年,谢玄也因病去世。谢氏从此安然地从权力最高峰走下,几乎未伤分毫。

说这些,主要是为了提醒大家:一个政治人物的行为与个性,是多方面的。

堂堂正正、正大光明固然值得称颂,但背后的尔虞我诈、阴谋算计,也不能被掩饰或者抹杀。

谢安于东晋而言,有再造之功;但他在朝堂之上,也一样的跟别人明争暗斗,无非只是他的做派没有那么不堪而已。更何况,他在淝水之战后能够急流勇退,这份对权力的淡然,已经足够让人赞叹。

历来王导谢安并称,但实际上,谢安的名声可能比王导要好得多。

这是很多方面的原因共同导致的。比如,王导晚年在政治上已经失意,但谢安却几乎是在名望最鼎盛时去世的。又比如,《世说新语》里记录了很多王导的黑料,但谢安留下的却差不多都是些伟光正的材料。

因此,可能在很多人看来,王导不如谢安——甚至是远不如的。

但在下的观点却是,问题不能这么看。

王导和谢安,主要是作为政治人物在历史中享有盛名的。因此,在评判其主要功绩时,也应该以其政治影响或者作为来考虑。个人言行固然重要,但远不足因此而臧否一个政治人物。

比如谢安也是有短板的,他的诗写得很一般。但你肯定不会因为他的诗作,就否定掉他这个人对不对?

不应该因为一些关于言行的小事,而影响到对一个政治人物的评价。

而且,评价一个政治人物,应该看他处在当时的环境中,所表现出来的能力与作为是不是有值得称赞之处。

在这方面,王导与谢安各擅胜场。

王导的功绩,主要在于在当时的那种乱象中,能够纠合出一个国家。东晋的立国根基之差,于历代都无与伦比。但即便如此,在王导的纵横捭阖之下,东晋也依然得以立国,这便是王导的无上功绩。

这一点,也是被东晋官方所承认的,王导在去世时,其葬礼“参用天子之礼”,他其实才是东晋事实上的开国之君。

而谢安所面临的局面,又与王导不同。谢安是在当时险象丛生的环境中,打赢了淝水之战,保存了东晋国祚。这种政治能力,一样值得钦佩。

因此,从这个意义上来说,王导和谢安都可以称得上是一流的政治家。

对政治人物进行评价时,最后呈现出来的功业固然是一个考虑方面,但政治人物所处的实际环境,其实应该优先考虑。处在什么样的环境之中、能建立什么样的功业,这两者之间大有关联。

因此才会说,看起来谢安只是打赢了一场仗,但是这一仗意义非凡。

能与谢安并称的,其实还有王猛:

王猛的功绩,在于帮助苻坚创立了一个统一北方的大国,而且距离一统天下只有咫尺之遥。这样的功绩,也称得上一流,甚至于功业之大,可以让王猛算得上是中国历史中的第一流人物。

这样的例子,在近代史里也有体现:

李鸿章和伊藤博文相互欣赏,伊藤甚至认为李鸿章的能力还在自己之上。但由于两人投胎到的国家截然不同,一个日落西山,一个蒸蒸日上,因此最终的功业也迥然不同。

甚至于再到当代,也不乏实例:

李光耀,是八十年代全世界公认的政治家,这也跟他执政时期的实际环境有关。当年新加坡刚被马来西亚赶出来,但李光耀却能在几十年间,把这里变成全球最发达的国家之一。

那个时候的新加坡,其实是比不上香港的,但你看到过哪个港督能有如此之高的评价?

评价人物,永远要在具体的环境之中展开。

回答完毕。

评论