答辩·《光影诗学》|媒介间性中的抒情传统

王瑞

【按】“答辩”是一个围绕历史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学人为中英文学界新出的历史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动历史研究成果的交流与传播。

本期邀请香港科技大学人文学院教授吴盛青与三位分别身在东京、新加坡、海德堡的青年学者共同讨论其新著Photo Poetics: Chinese Lyricism and Modern Media Culture《光影诗学:中国抒情传统与现代媒介文化》。本文为德国埃尔朗根-纽伦堡大学博士后研究员王瑞的评论文章。

一

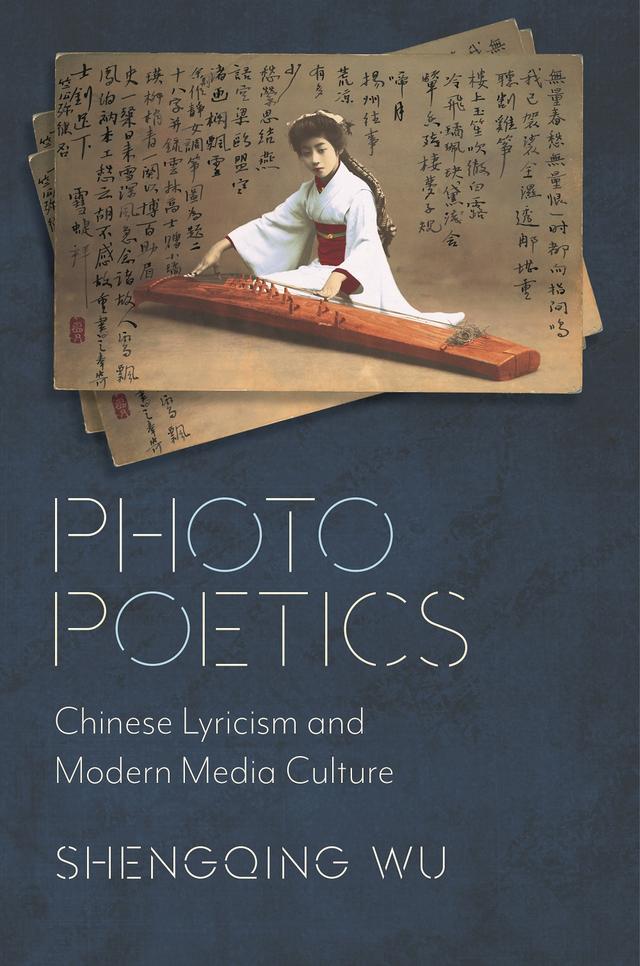

泛黄的明信片中央坐着一位着白衣抚八云筝的女子,其上方是苏曼殊手书,右侧是他的题诗,中间录倪瓒(1301-1374)《柳梢青》词,左侧附短笺解释自己的诗字与图中女子百助眉史的关系以及思念故人之情,左下角落款并盖私章。这张由照片做成的明信片寄往伦敦,收信人章士钊。苏曼殊其他的朋友如包天笑、邓秋枚等也收到了类似的明信片。

吴盛青新作《光影诗学:中国抒情传统与现代媒介文化》(哥伦比亚大学出版社,2020)的封面上,三张这样的明信片交错相叠着,点出此书的议题:现代摄影和印刷技术产生的视觉媒介与旧体诗词书法等文字媒介互文互载互为指涉,由此跨越文化形式与物质边界而产生了媒介间性(intermediality),光影诗学表现出媒介间性现象的多种形式和构造;苏曼殊在新的语境下重新使用旧体诗词,将文本与视觉元素结合,在“看”与“被看”,“题写”与“摘录”之间完成主体抒情的创作;作为现代媒介技术的摄影由此延续拓展中国诗画抒情传统中对自我和世界的想象,在清末民初的中国——特别是在文人社交圈及其文化表演和情感生活中——具有多种功能。

《光影诗学:中国抒情传统与现代媒介文化》的封面上是三张明信片交错相叠

二

吴盛青2013出版的著作《现代之古风:中国抒情传统的延续与创新,1900-1937》(哈佛大学亚洲研究中心)研究清末民初文人个体与诗社所进行的旧体诗词实践与中国现代化进程的关系,开拓性地揭示了近代中国社会文化转型中一段被五四文学传统遮蔽的重要文学史。

《光影诗学》对清末民初文学这块“富矿”的继续挖掘则转向更为广阔缤纷的近代文化史,探讨现代媒介文化——特别是摄影文化——与中国抒情传统的融合共生和演化发展:“作为深嵌于历史与文化的实践,光影诗学将抒情自我及其所体现的经历置于技术变革的中心与大众媒介的起始。”作者深入探讨跨文体的抒情传统、感情、以及抒情主体性在现代媒介文化中的形成与体现,追溯主体性与技术性、自我与群体的紧密联系以及中国抒情传统与文学现代性(复数)相互纠缠又充满争议的关系。

全书共七章,分为三大部分。

第一部分探讨现代摄影技术如何重塑与衍生自我及其情感表达。

第一章通过考察清末民初都市文化中的化身/分身照和化装照来理解传统审美符号以及文化角色如何通过摄影技术表达新形式的自我想象。这些通过技术手段做成的二我图、求己图以及化装照(包括模糊性别的易装照)及其相关题词题诗使用文学、绘画以及戏剧中的传统文化元素,充满游戏感和自我戏剧化。在质疑所谓摄影忠实表达现实的同时,这些照片表达出世俗化道释思想中认为身体与身份短暂无常的态度,是摄影媒介进入中国本土化过程中的有趣样本。

范彩霞分身照,《海上花影录》(新中华图书馆1917年版)

第二章研究清末民初图文混合的“自题小照”文体中书写主体自我认知与自我疏离的抒情时刻:书写主体通过看照片和题字的行为戏剧化地展开时间生命旅程,通过现实与回忆上演伦理与哲学反思,从而进行自警自省和自我规范,这一刻也可看作是儒家修身在审美上的表达。女性作者通过摄影技术和大众媒体寻求在公众场合“被看见”的可能性和新方法,她们将身体形象与诗歌声音结合起来,利用公众凝视对传统性别化的想象进行反拨。在这些“自题小照”中,文的地位不再高于图,中国文人使用典律化的语汇与修辞, 如相、真、幻,来缓冲吸收现代摄影技术带来的新的视觉经验,包括看到过去方寸小照时自我疏离的(现代)经验。

奕譞像及其题诗,1863年前后摄于南苑神机营 (故宫出版社提供图像)

第二部分将抒情主体置于社会生活的经纬之中,将其情感看作建构性的文化实践,由此探讨摄影技术在文人情感反应、性别政治与社会生活中的功能。

第三章探讨清末民初文人社会生活与现代物质文化的关系。回到封面的明信片,旧体诗、书法与照片这些不同的媒介混合形成了新的图文关系,并通过新兴大众纸媒进入公共场域。本章细致分析了苏曼殊通过做诗题字以及书法印章等一系列私人化创意行为将可复制的百助眉史照片变成独特唯一、富含情感的礼物;同时苏与其文人朋友如柳亚子等人通过次韵酬作、雅集赋诗的社交方式集体消费女性影像(包括体现符号化女性美的旦角的影像),将“情”置于男性文人的公共空间,通过公式化的文学语言和对影像的感官想象为媒介加快分享他人情感,进行情感的衍异传递(transference),塑造自己多情之人(men of sentiment)的文化形象,由此加强他们彼此之间的社会人际网络。

第四章抓住符号化视觉女性形象“真真”在清末民初的大众媒体中的演变,研究照片影像亦真亦幻的特点以及相关文字(如诗词、标题、图片说明或是故事)对其视觉效果进行的界定与规训。真真这个中国书画传统中的“画中人” 反复出现于清末关于摄影文化的诗歌中。她在较早的文学和视觉文化中仍然保留其唐代出典中走出画面的美人形象,既强调照片的逼真性,也暗示其魔幻性,并引发情色想象。20世纪初的红粉骷髅形象则代表世俗化道释语境中警示美人与生命的转瞬即逝以及对男性纵欲无度的惩戒,通过伦琴射线制造的骷髅影像更使男性对(物化的)女性身体产生不安与疏离。二十世纪三四十年代大众媒体上的裸体(或裸露的部分身体)照片沿用中国香艳文学的情色传统品味和消费公众场域的异国女性裸体影像。这些新的图文关系并不常常和谐,甚至产生矛盾,显示出摄影这种视觉媒介与本土书写传统和文字媒介的互动、共生但是也具有张力的复杂关系,其昭示性别政治的意义,也孕育新的情感生产方式。

第三部分将摄影影像带离我们的经验世界(empirical world),探索其建构幻想或幻觉的功能如何参与呈现人们对不同世界的想象。

第五章通过民国早期的鬼仙神摄影展开一幅(实证)科学与灵学交互作用、文化精英在科学与宗教的交界点模凌两可的复杂图景。摄影作为通灵媒介(spirit medium)表现出一种相信天地感应的宇宙观 (sympathetic cosmology)。虽然上海灵学会的会员不少受过现代科学医学教育,但是他们对通过摄影记录扶乩和召唤鬼神充满兴趣。摄影作为灵媒承认人们与经验世界以外其它世界通灵的可能,这有违实证科学的认识;但是使用照片为通灵提供物证,这又与实证科学的逻辑相符。在描述文化精英对未知世界充满好奇的探索的同时,作者独具慧眼地指出通灵摄影满足现代人面临危机与死亡的情感需求,由此揭示摄影这种现代技术媒介与深入社会经纬的本地宗教实践、社会生活以及人们的现代经验的动态关系。

第六章讨论中国抒情传统中的“写意”审美在摄影技术制作的图像中衍生与延伸。民国的中国美术摄影通过精湛的摄影技艺和一系列修改技术与诗歌书法这些异质的艺术方式相结合,形成“写意”新的表达方式。抒情主体的“看”与摄影技术的“看”相结合,充分尝试探索摄影这种机械媒介表现主观想象和情感的能力,将山水风景变为艺术家们的“胸中造化”。同时作者指出,这些图像通常是一些具有古风的常用主题(如落日、空舟、远山,等等),加以印刷或书写的古诗或文字唤醒读者脑海中熟悉的联想。对这些图像模块及其变异有意识的再利用、想象以及介入似乎比创新更为重要,如郎静山就储备了一批摄影图像,在不同的作品组合使用。

第七章在历史、记忆与时间的广阔范围内审视摄影和抒情主体在“怀古”照片与诗歌中对过去的凝望。 “怀古”使中国文人得以建立他们与历史的文本联系及情感链接,其中包含着文人对“景”所触发的“情”的表现和常规姿态,以及通过各个时刻面对不同的“景”时对这种抒情姿态的模仿与重复。作者引用艺术史家巫鸿指出“怀古”作为审美经验与遗迹废墟的紧密关系在于“内审的凝视、时间的间隔、忘却与记忆”。视觉影像唤起感情、心理和触觉上的即时反应,语言叙述回忆与思考,影像与文本的结合将前者的情感可能性和即时性与后者的智力过程同时注入审美经验与记忆工程。文人群体对怀古风景照片的题诗题字或点评体现了摄影者与观赏者的互动,这种文化形式表达他们的审美修养、进行情景说明、艺术评估,既是具有情感意义的社交活动,同时也是将摄影作品经典化的行为。邵元冲和张默君的影集《西北揽胜》与《西陲吟痕》记录了二人1935年公费资助的西北行,其文字叙事、照片与书法的视觉媒介与版式设计精心结合,使怀古从个人的情绪变为抗战前夕政治需要的集体回忆。

诗人陈翠娜及其胞弟扮“天女散花”图,《半月》杂志,第1卷第3期(1922年)

三

作为清末民初文化史,吴盛青的新作质疑科学启蒙的主流集体叙事,将中国抒情传统的审美主体、个人表达与情感结构置于现代摄影技术、大众印刷媒介、世俗化的道释思想与宗教实践的本土社会生活中,动态地研究当时人们关于现代性的想象与现代化的实践,特别是中国文人对现代摄影技术的消化吸收及其在新兴的大众媒介中互动共生的关系。

作者使用了大量原始资料,涉及清末民初社会文化生活的许多层面,本书的尾注提供了许多最新参考资料。作者将缤纷多彩的原始资料和各个章节串联起来的主要方法是情感理论(affect theory)。通过深入讨论摄影技术以及大众媒介和当时社会各阶层人士(特别是文人)的情感需求与自我表达的关系,作者得以从切实的个人生活与文化消费的角度来切入宏大政治文化转型。因此,本书通过丰富细致的中国案例分析为学界日渐兴旺的情感理论研究做出了重要的贡献。

第一与第二部分各个案例层层相扣,充分论证了中国抒情传统在近代社会文化的转型中与不同文化形式与物质媒介的冲撞、挪用、互动演变,而由此得以延续与更新。第三部分中,有些案例分析似乎比较匆忙,未能形成步步深入的论证,给人略有材料罗列之感。如第七章中上海宝记照相馆欧阳慧锵《摄影指南》(1923)的案例研究。作者认为,书中欧阳所摄照片与文字说明(欧阳提供的技术性说明与康有为的点评)的并置以及康有为将摄影作品置于“画”的范畴下使用传统套语赞美欧阳照片的行为,说明文人共同通过诉诸于源远流长的绘画及其抒情传统使摄影影像合理化,其理解丰富化,由此说明本土抒情传统对摄影影像的接受和与其互动的发展。这样的分析在很大程度上重复了前面几章的结论。但是作为指南,欧阳的技术指导文字具有什么样的意义?它们和康有为的公式化点评有无张力或互动?如何互动?当年的读者,特别是摄影爱好者,会如何理解这些照片与这两种完全不同的文字的关系?找到这些答案可能会揭示一些新的结论。

笔者认为,以摄影为代表的现代技术、实证科学、世俗化宗教思想实践与经验世界的种种不确定关系是本书极有趣味的一部分,同时也对理解二十世纪初中国社会思想文化极为重要。除了人们兴致勃勃地通过摄影技术来实现他们分身和化身的梦想和文化精英们参与的鬼仙神摄影以外,书中谈到清末诗人不仅用真真的形象比喻照片形似逼真,还用“灵药”来比喻显影剂,这就是说,在某个历史时刻,现代科学技术是被理解为具有魔幻性质的。这些例子展现出近代社会文化转型中认知的种种模糊地带、人们面对新事物的应对策略和被启蒙话语压制的幽传统 。实际上,晚清民初的不少“科学小说”文本也佐证这些模糊地带和“幽传统”的存在。

在后记里, 作者追问:传统会通过文化记忆和再利用变为二手吗?她的整本书的案例研究显示,至少中国的抒情传统是动态发展的。书中大量材料显示清末民初的人们在社会、文化、技术变迁过程中对既有文化资源的挪用和再利用。他们使用符号化的文化形象,公式化或典律化的文学语言与修辞,抒情姿态的模仿和重复,甚至模块化的视觉图像,来适应并改造新的技术与文化语境,缓冲它们带来的冲击,同时得以表达自己的情感需求。当然,即使中国文学传统强大,僵化的文字在与照片影像结合时也会表现出媒介间性的各种紧张关系,比如詹垲的《花史》中描绘青楼女子的公式化文字和她们的照片并不相符;使用香艳文学的陈词滥调来描绘异国女性裸体,虽然将陌生的身体移植到读者熟悉的文字世界里来,却常常不能准确描绘视觉现象;而男性文人们使用女性影像进行的次韵酬作则表现出性别政治中对女性的物化和想象的权力控制。

在数字时代的今天,数字技术包容吸收其它技术媒介产品,带来沉浸式体验,这终将把媒介间性与跨媒介(transmedia)以及情感理论推到研究文学文化的前沿。

责任编辑:彭珊珊

校对:丁晓

评论