赵晓阳:19世纪中后期海外华人的“被印象”分析——以新西兰华人华侨为中心

新西兰位于太平洋东南端,是一个地道的岛国,由北岛和南岛及附近一些小岛组成,面积27.05万平方公里,海岸线长达1.6万公里。1642年,荷兰探险家阿贝尔.J.达史门(Abel J.Tasman)作为第一个欧洲人发现了新西兰,但并未引起他的注意。百年后的1769年,英国航海家库克船长(CaptainJames Cook)登陆新西兰,并勘定了新西兰的地形。此后陆续有欧洲人来到新西兰。

1839年,在新西兰公司(NewZealand Company)策划下,约千余名英国人集体乘船到达惠灵顿,这是新西兰历史上第一批大规模移民。1840年2月6日,船长何逊上尉(CaptainHobson)代表英国维多利亚女王与50余名毛利族酋长签订了著名的《怀当以条约》(Treaty of Waitangi),承认英国的统治权,新西兰从此成为英国殖民地。

在此之前,这里是土著毛利人的家乡。据说大约12世纪中叶,毛利人初到此地,大规模移居至此的时间是14世纪。在欧洲人到达新西兰时,这里约有100万左右毛利人,主要居住在北岛。根据1856年新西兰的人口普查,当时有48 193名欧裔人,其中54%是男性,约6万名毛利人。[1]

新西兰作为一个国家的历史是非常短暂的。如果以1840年《怀当以条约》的签订为建国标志,新西兰至今才177年的历史。然而华人移居新西兰的历史却相当漫长,今年已是明确史载华人移居新西兰第151年了。今天,华人华裔虽然仅占人口比例的4.3%,却是新西兰第三大族群,仅次于英国移民后裔和土著毛利人。

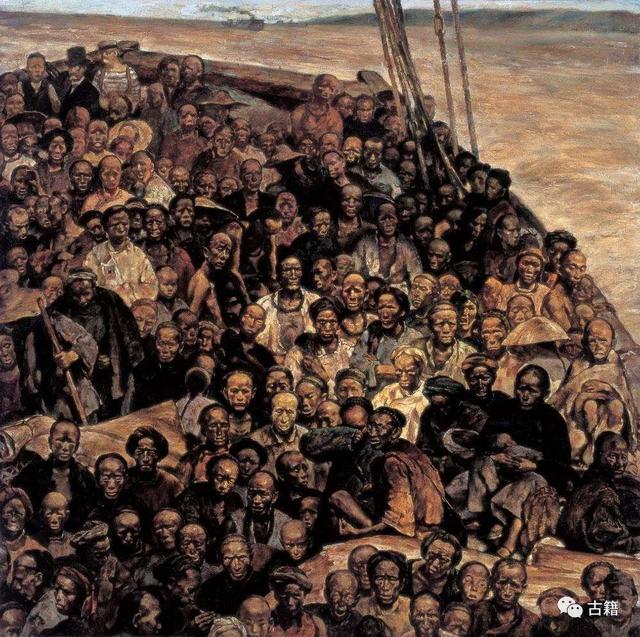

一百多年以前,为数不多的华人为了生存千辛万苦地来到这个年轻的南太平洋岛国,他们到达的时间与欧裔移民来到的时间相差无几,却倍受这些迅速成为新西兰国家主体的欧裔移民的歧视和排斥。统观近代华人海外移民史,华人在这些海外国家因角度和差异形成的“被印象”,在世界各地具有高度的相似性,成为华人在美洲、澳洲、非洲等海外各国的倍受排斥和歧视的重要原因。

一、相互之间:世界淘金和排华浪潮

1848年,美国加利福尼亚州发现了轰动全球的金矿,引发了世界性的淘金狂潮,世界各地大量移民奔赴加州。1860年,澳大利亚和新西兰发现了金矿。1866年,南非也发现了金矿。在更好生活梦想的召唤下,广东福建等东南沿海的农民们,沿着金矿发现的时间和路线,千辛万苦地进入美国、澳大利亚、新西兰和南非等地。可以说,这个“黄金时代”的世界版图吸引大量华人远赴海外,形成了近代华人第一次海外移民高潮。在众多赴海外淘金谋生的华工“金山伯”眼中,以金矿开发时间顺序将美国加利福尼亚州称为“旧金山”(old gold mountain),澳大利亚和新西兰则是“新金山”(new gold mountain)。

淘金工作技术不高,但劳动强度很大,体力付出很多,这从华工在广东家乡从未从事过类似工作,却能在短时间内迅速适应,即可看出。淘金的收入和劳动付出往往是成正比的。白人普遍性格独立,喜欢单独或几个人在一起淘金,而且他们的忍耐力不强,梦想迅速致富,会放弃一些仍有金子的地块,到另外所谓“含金量更多”的地方,导致了他们并不是每次都能获得成功。虽然许多华人经常是在白人废弃的金矿里淘金,但他们吃苦耐劳,而且组织多人反复操作,不会遗漏任何一个有金子的地方。再者,华人生活节俭已成天性,经年累月的积攒也有一定的黄金财富。

大批华工抵达这些国家淘金的时间,一般都较白人抵达的时间更晚,渐渐遇到了从丰富地表淘金向地下深度淘金的时候,淘金者们一夜致富的几率开始下降,竞争力强大的华工成为白人淘金者收入下降的替罪羊。随着他们之间经济冲突的日益尖锐,这些在外国不愿意同化、脑袋背后挂着一条辫子、不信仰基督教、不愿意在当地生根融入的“过客们”,很快就成为白人的攻击对象,大规模的暴力排华事件和所在国当局政府立法排华就不可避免了。

1860年5月,新西兰奥塔哥省(Otago)的图阿皮卡(Tuapeka)发现金矿。1865年,在新西兰西海岸(Westland)地区再次发现金矿,白人淘金者被新发现的西海岸地区金矿所吸引,离开奥塔哥金矿。1866年,奥塔哥省邀请在澳大利亚淘金的华工来继续开采被白人废弃的金矿。2月,首批12名华工从澳大利亚维多利亚省金矿来到新西兰奥塔哥的劳伦斯矿区,这是有明确史载的华人进入新西兰的开始。[2]之后,南岛的霍其蒂卡和格雷茅斯成了中国人进入新西兰的最重要港口。

金矿的发现导致在短时间内奥塔哥省人口迅速增多。1861-1863年,奥塔哥省人口数量从12600迅速增至60 000,增加了近五倍。[3]1871年,欧洲人达到267000人,华人达到2641人。[4]这时社会上已经开始有了各种排华的舆论。《图卡皮阿记事报》(Tuapeka Recorder)称,“他们的行为举止没有任何可称赞的,只能是让人彻底的憎恶(downrightrepulsive)”。[5]同年,新西兰国会接到限制华人入境的请愿,成立了“中国移民特选委员会”(Select Committee on Chinese Immigration),经过两个多月的严密调查,得出“排华没有充分证据”的结论。为了构建一个新西兰民族国家,这时的新西兰当局已经有意识有计划地将欧裔移民招募过来。1870年代,新西兰决定招募更多欧裔移民,不但可免船费,而且还有一定补助,促使更大量的英国移民和欧裔移民来到了新西兰。其中就有从澳大利亚移民过来、后来成为新西兰总理、排华最为激烈的朱利叶斯·福格尔(Julius Vogel)和理查德·约翰·塞登(Richard John Seddon),前者创办了大量刊登排华新闻的《奥塔哥每日时报》(Otago Daily Times),后者则在有许多淘金华工的西海岸经营了一家酒馆。

1874年,在新西兰的华工已达5000人。1876年以来,新西兰出现了经济不景气现象,各地时有排华的呼声。1880年,一位所谓社会改革家、国会议员、后来成为新西兰总理的理查德·约翰·塞登再次提出排华法案。他是一位不仅要排斥华人、排斥亚洲人,而且要排斥所有有色人种的疯狂人物,要在新西兰建立一个仅有白种人生存发展的“白色新西兰”(white Zew Nealand)。他主张将所有华人驱逐出境,但由于中英条约的约束,这些法案没有通过,但他的鼓吹奠定了排华的进一步心理准备和社会舆论准备。

1880年,新西兰参加了在澳大利亚的墨尔本和悉尼召开的“大洋洲会议”,其中之一即是讨论应对华人入境的办法。1881年,新西兰通过了第一个“排华法案”(Chinese Immigrants Act,1881),要求华人必须交纳10英镑人头税,每10吨货物的船只可携带一名华人入境。而这时在新西兰的华人还不足5000人。

1888年,新西兰经济不景气达到最高潮,更惧怕被美国或澳大利亚、加拿大排斥在外的华工转道前来新西兰谋生。国会再次提出“中国移民补充法案”(Chinese Immigrants Act AmendmentAct,1888),规定每100吨货物的船只才可携带一名华人入境,人头税仍为10英镑。

1899年,新西兰自由党政府将各种移民限制政策扩展到了所有非欧洲人身上,而新西兰和澳大利亚的移民政策因英帝国对中国、印度和日本的政策的复杂多变而更加复杂化。1895年,自由党试图将印度人排除在外的努力失败了,因为印度人是英国臣民。1896年,针对日本人和中国人的《亚细亚限制法案》也没有被英国通过,因为它与1894年的《英日商业条约》相冲突。在这种背景下,华人就成了排斥非欧裔人的政策的替罪羊。1896年,新西兰国会再度通过新的“排华法案”,限制条例再度加码,人头税由10英镑增至100英镑,由原来的100吨货物可载入一名华人,增加到每200吨货物的船只才可携带一名华人入境。据这一年新西兰人口普查可知,华人仅有3700人,其中妇女仅14人。1906年,华人仅有2570人,占新西兰人口的0.289%。[6]

1900年代初,对华人的排斥之心更强烈。之前反华多基于经济竞争之类的原因,到这时已经变成把华人想象成妖魔,卡通漫画中的华人已经不是人,而是危害国家前途的魔鬼。[7]1907年,新西兰再次通过了“中国移民补充法案”(Chinese Immigrants Act Amendment,1907),规定华人进入新西兰必须能诵读100个以上英语单词的文章,人头税和船只载重的限制仍然如前。这种测验材料由海关人员决定,通过与否也由他们决定。1908年,新西兰内政部决定,不再向内阁提交批准华人入籍为新西兰公民的事务。所以直到1952年,40多年间无华人正式入籍成为新西兰公民。[8]

在新西兰的淘金华工多为契约工人,而契约华工出国始于18世纪之后。

19世纪中叶,美国和澳大利亚先后发现金矿。1848年在加州发现金矿。1851年在澳大利亚的新南威尔士州本迪哥和维多利亚州的墨尔本也发现了金矿。1840年新南威尔士废除流放制后,劳动力缺乏,开始向中国招募契约劳工。1848年,澳大利亚招募的第一批华工约100人,从厦门乘船到达悉尼。到1854年,已经有2341名华工到达澳大利亚。到1855年,仅维多利亚州的华人已经多达1.7万人,几乎全部是成年男子。1855年,维多利亚州立法会议通过了《限制移民条例》,规定凡登记的船只,每10吨位只能携带华工1名,并且每运入1名华工须付10英镑人头税。到1857年在维多利亚州的华人已达3万人。[9]

随着世界各国的金矿发现,华工赴海外淘金的人员数量急速上升。前来的华工数量太多,很快对白人矿工构成了竞争态势。1860年代,在美国的加州已有3万名淘金华工,在澳洲有4.5万华工,加拿大有1万华工。[10]对欧洲人来说,唯一在数量上足以让欧洲人感到担忧恐惧的是中国人,无论在加利福尼亚或澳大利亚,都是如此。他们担心,在美国加州和澳大利亚维州对华人的行动和态度也会在奥塔哥重演。[11]

然而,这种针对华人的排斥性法案和措施并非仅发生在新西兰,在太平洋沿岸的淘金国家里,也出台了各类排华法案和措施。美国是最早出台排华法案的国家。1858年,加州要求入境华人必须交人头税55美元。1882年5月6日,美国总统阿瑟(Chester Alan Arthur)签署国会通过的排华法案(Chinese Exclusion Act of1882),它禁止华人移民进入美国,已在美国定居的华人移民不允许加入美国国籍。1884年又补充规定,华人无论来自世界上任何地方都为中国人,生长在中国本土的是中国人,生长在伦敦的也是中国人,防止华人转道其他国家进入美国。1888年再补充规定,华工离开美国后(往往是探亲),须有妻子儿女父母在美国,或价值1000美元的财产,才能向美国海关获得一年内重入美国之证件。之后,还有多次排斥华人的补充规定。

加拿大也出台过众多排华法案。1881-1885年,约有1.5万华人参与加拿大的铁路修建,1885年铁路修建完毕。1885年6月,加拿大联邦众议院通过“人头税法案”,向入境华人征收50加元的人头税,1901年增至100加元,1903年再增至500加元,约等于华工10年的收入。1923年6月,联邦议会通过禁止华人入境的“中国移民法案”。此法案一直执行到1947年后才略有改变。

在澳大利亚,“中国人受到了最为恶劣的对待”。[12] 1854年,维多利亚州的本迪戈(Bendigo)白人举行聚会,企图将所有华人赶出金矿区。1855年,墨尔本一份报纸坚称:我们绝不要奴隶阶层的存在,他们在金矿区是不受欢迎的竞争者。1856年,约翰·帕斯克·福克纳议员要求维多利亚议会指定委员会拟定法案,“有效地防止澳大利亚的金矿场变成中国皇帝和亚洲的蒙古、鞑靼部落的财产”。[13]1855-1880年间,各殖民地设置了不同的限制华工到澳大利亚的措施,如1855年,维多利亚州规定,每10吨船才能载一名华人,每人须交人头税10英镑。1875年,又通过每月居住税1英镑。1884年,再补充规定,每50吨船才能载一名华人入境,人头税也增加到30英镑。1888年,再次增加为每500吨的船只才能载一名华人,禁止在澳大利亚的华人从一地迁移到另一地,要求英国政府禁止香港和新加坡两地默许华人来澳大利亚等等。在古巴、南非等拉美和非洲地区,华人也受到了几乎相同的排斥和歧视性命运和法律,那么原因为何呢?

二、差异导致歧视:“被印象”之分析

1857年,在新西兰南岛北部的港口城市尼尔逊(Nelson),已经成立了“反华联盟”(anti-Chinese League),准备防止“蒙古种垃圾”(Mongolian Filth)入侵(infiltration),而当时还没有华人进入到新西兰的境内。[14]这些未见其人、却已极度恐惧的舆论宣传和心理戒备,与西方世界正在流行的、由种族主义引发的“黄祸论”(yellow peril)有密切关系。

黄祸论起源于19世纪早期。所谓黄祸就是对来自白人世界外部的灾祸预言,主要是针对中国的理论,扩大为以肤色为标志的、针对亚洲众多民族的谬论。黄祸的主角并不固定,也不是专指华人,时而中国,时而日本。早期多指中国,后期随着日本国力的上升,则指向了日本。早在1840年前,欧洲的旅行家、传教士、殖民主义者们到过中国,对当时中国的政治经济社会宗教人种等各个方面进行了大量的描述,虽然有正面的评价和声音,但更多的是负面的丑化和抨击。他们以4-5世纪的匈奴人西迁和13-15世纪蒙古人西征的历史作为借口,煽动起西方人对华人、东亚地区黄种人的恐惧。其手法是先把古代的匈奴人和蒙古人“放大”为“亚洲人”或“蒙古人种”,然后又具体缩小为中国人和日本人。甚至称13世纪蒙古人的西征为“中世纪最大的黄祸”,称中国、日本这些黄皮肤异教徒们一旦觉醒,势必给欧美白人带来新的灾难,带来新的“黄祸”。这是欧洲人以此为借口,想使白种人永远仇视黄种人的典型性言论。

自新西兰建国后的近一个世纪里,华人是新西兰最大的非欧裔移民族群。虽然他们与其他国家的淘金者几乎同时来到新西兰,但由于华人在人种、外貌、语言、文化、宗教和习俗上与欧洲裔人有巨大区别。整个社会往往对华人进行单独讨伐,营造出排挤华人的社会氛围,最后用政治手段来具体落实排华措施。

1871年8月17日,《奥塔哥每日时报》(OtagoDaily Times)刊登的箭镇(Arrowtown)[15]淘金人协会主席的公开演讲,最为代表性地表达了仇华和排华的观点和角度。而这时,华人进入新西兰仅仅五年,人数才2641人,仅占新西兰全国人口的1.75%。[16]

我们是自由人,他们是奴隶;We are free man, they are slaves!

我们基督教徒,他们是异教徒;We are Christians, they are heathens!

我们是英国人,他们是蒙古人。We are Britons, they are Mongolians![17]

1.对赊单华工人身不自由的排斥

在淘金时代,许多被称为“苦力”[18]的华工基本都依靠赊单制(credit-ticket system)得以成行,新西兰华工也不例外。这是早期华工出洋最为常见的方式之一,也是家乡邻里互相帮助的方式。一般由华人宗亲会或掮客居中作为保人,或由当地华商提供赞助垫付旅费。合同期一般为3-5年,期间华工必须服从雇主一切“合理的”要求,与雇主有人身依附关系。雇主对华工对其服役有留置权,既可以将华工售给真正的劳动力雇佣者,也可以将其留下不出售。[19]每年付给华工的工资不及付给折价雇工的一半,华工被视为“完成同样工作量而消耗却低得多的机器”。在苦力所欠债务还清之后,契约华工可以听其自愿留下。

在今天的学者研究视野中,新西兰的赊单制华工“可被称为自由移民,以区别苦力”。[20]甚至从当时的社会状况和生存角度来讲,赊单制似乎是真正地帮助乡亲的善举,为寻找生路的乡亲提供帮助。但即便如此,即使没有太重的剥削,大多数华工仍然需要四五年时间才能还清利息、债务以及人头税。[21]

历史上的契约华工大体可分为三种类型,即“猪仔贩运”、“苦力贸易”和“赊单苦力”,也代表了三个不同的时期。这三种类型代表资本主义发展的三个不同阶段,并在不同的历史背景下出现。一是奴隶制的契约华工,即“猪仔贩运”,以西班牙葡萄牙殖民地古巴、秘鲁、圣多美、普林西比为代表,时间大约在19世纪初期和中叶。1805年,英属东印度公司驻广州代表在广州拐骗了300多名中国人到特立尼达,成为当地甘蔗园的工人。1810年葡萄牙也从中国招募一批茶农到巴西;二是债奴制的契约华工,即苦力贸易,在荷属东印度地区和俄国地区为代表;三是雇佣制的契约华工,即赊单华工,以北美洲、澳大利亚、新西兰等英美等殖民地为典型,雇佣制下的契约华工多半随着资本主义国家市场和原料的需求而随时增减。

早在16世纪初,欧洲已经开始了资本原始积累和殖民扩张的时代。18世纪末,英国、荷兰、法国和西班牙极力扩大其在东南亚的殖民统治与攫取,对于勤俭耐劳廉价的华人劳动力的需求愈发强烈,契约华工制就是这一时期的产物。在清朝海禁政策的高压下,沿海人民无法自由前往海外,殖民者在华招募华工的活动只能暗地里进行。此后,随着鸦片走私的兴盛,殖民者招工活动逐渐走向诓骗和暴力的途径,开始了贩卖“猪仔”的罪恶勾当。鸦片战争后,西方列强从《南京条约》中攫取了土地、赔款和开放五口通商的权益,但华工出国的问题仍然没有合法化,“猪仔”贸易仍然受到清政府官方的禁止。

此时的世界时局导致了世界市场对作为劳动力的契约华工产生了巨大需求。一是1834年和1848年,英法等主要殖民国相继在其所属的美洲西印度群岛等殖民地废除了奴隶制度,禁止贩卖黑奴,这一法令和黑奴的反抗等导致劳动力十分紧张;二是1848年和1851年,在美国西部和英属澳大利亚南部陆续发现金矿,引发了世界性空前的淘金狂潮,进一步加大了对劳动力的需求。

正是在这样的背景下,英法两国特别有意促成解除清政府输出劳工的法律障碍,打开掠夺中国廉价劳动力的大门。1858年在签订《北京条约》时,逼迫清政府承认他们在中国拥有任意招募劳工的权力。其中规定:“以后凡有华民情甘出国,或在英国(法国)所属各地,或在外洋别地承工,俱准与英(法)立约为凭,无论单身或携带家属,一并赴通商各口,下英国(法国)船只,毫无禁阻。”[22]这成为华工出国得以合法化的重要根据。

1857年,英法联军侵占广州,广东地方当局在侵略者的压力下,允许招工出洋。1858年,英法联军占领北京,签订了《北京条约》,规定准许外国人来华招工,将广州地区的招工合法化扩展到全国范围。1859年,广州设立招工公所。1862年,清政府设立“总理各国事务衙门”,兼理华工出国事务,并在广州、厦门、天津、宁波等地成立了出洋问讯局。中国历来没有保护侨民的习惯和历史,甚至在汉朝和唐朝,移民海外最严重会被处死。直到1894年,才开始有涉及侨民的法律。[23]

据陈泽宪先生的研究,自1800-1925年的125年中,出国的契约华工人数约达到了300万人,其中1801-1850年契约华工为32万人,1851-1875年为128万人,1876-1900年为75万人,1901-1925年为65万人。由此可知增长势头最迅猛的正是1860年第二次鸦片战争后的这一时期。[24]华工是继茶叶、棉布、白银之后,近代中国为世界市场提供的又一“商品”,是中国进一步卷入世界交往的重要标志之一。[25]

在这种时代大背景下,欧裔移民往往认为华工几可等同非洲的黑人奴隶,而并非自由人的身份。华工的到来是“是变相的奴隶买卖,一种不合法的贸易行为”。[26]这虽然不是直接限制华工的出入境,但无形中对排华法案的出台创造了社会舆论基础和民众心理基础。

2.对华人异教徒的宗教排斥

19世纪发现金矿的国家基本都是以信仰基督教为主的民族建立起来的,在他们的终极追求和基础文化理念中,基督教是其文化和理念的核心价值。新西兰即是其中之一。

对新西兰这个年轻国家而言,基督教传入新西兰要早于建国的时间,并与建国和签订《怀当以条约》有着密切的关系。1799年,基督新教安立甘派传教士们在英国伦敦成立了英行教会(The Church Missionary Society),英国的新南威尔士州牧师塞缪尔·马斯登(Samuel Marsden)督促英行教会向远在南太平洋的土著毛利人派出了第一个传教团。当时毛利人大部分在北岛,南岛只有很少的人,1814年毛利人中有人信仰了基督教。正是在这些传教士的帮助下,新西兰公司才于1840年和信仰基督教的部分毛利族酋长签订了《怀当以条约》。这些接受了基督教的毛利酋长们相信,他们的人民将作为女王的臣民和基督的信徒而与英国人紧密联系在一起了。“尽管条约的内容含混不清,但它确实昭示着毛利人和白种人对和平而信奉基督教的共同前景的认可。”而当时,“许多强大而不信基督教的酋长很少受到欧洲的影响,他们并没有在该条约上签字”。[27]

在新西兰这个以欧裔白人新移民为主体建立起来的国家中,基督教已经成为其核心价值的基础。在移居新西兰的白人中,基本由两大主体和零散移民等三部分组成,两大主体分别是信仰基督新教的英国移民和信仰天主教的爱尔兰移民,其中英国移民的数量多于爱尔兰移民,零散移民包括波兰、印度等地为数不多的移民。从宗教角度来讲,他们都是信仰基督宗教的信徒,虽然其内部还存在着天主教徒与新教徒之争,存在着新教的长老会信徒要求与英国国教会(英格兰圣公会)信徒平等地位的争取问题。[28]对这个新生国家来讲,除了土著毛利人、欧裔白人新移民外,淘金华工是最主要的唯一非白人,而且是不信仰基督教的非白人异教徒。

华人移民海外历史很悠久,但华人信仰基督教或伊斯兰教的历史却不长,人数也很少。一般来说,中国人无论在家乡还是海外,对宗教信仰都是比较淡漠的。这与20世纪中叶以前,华侨们深受儒家思想的熏陶,敬天地、崇道德、拜祖先的观念深入,坚守“叶落归根”“荣归故里”的祖训有极大的关系。19世纪的海外华侨中,“所祀者为关帝、天后、土地、财神,以为其精神寄托”。[29]

基督教是信仰耶稣基督的一神教,强调信仰的唯一性,具有较强的排他性。在欧洲信仰基督的历史上,曾多次出现因宗教信仰的产生的迫害和战争,在白人移民外国的历史上,逃避宗教迫害是一个常见原因,而且有多种类型。他们不仅有是否信仰基督教导致的宗教迫害,而且还有宗教内部派系分裂导致的宗教迫害,还有因宗教派别差异而引发的宗教迫害。到华工大规模远到北美和南太平洋的19世纪下半叶,因宗教迫害而被迫逃亡的历史,在欧洲已经持续了一千多年,早期基本在欧洲境内逃亡躲避,近两三个世纪以来,则与世界地理大发现导致的新殖民国家相联系。在这一点上,与华工出洋基本都为经济原因有着本质性的不同。

在他们看来,这些不信仰基督教的华工“是野蛮的异教徒”,是“邪教”(当时基督教认为基督教之外都是邪教)的崇拜者。这些欠缺基督教福音启示的华人异教徒,“必定是未开化、没道德,这可从他们抽鸦片和爱赌博的恶习看出”。[30]将宗教信仰和华人日常生活的品性和习俗联系在一起。他们甚至将华人到外国淘金视为侵略占领其国家,因为他们“可以清楚看到异教徒中国人企图侵略我们的土地”。[31]而这样的联系和观点则必然导致在政治上进一步限制华工入境。他们认为:“如果必须输出劳工(我怀疑有此必要),要让至少是我们可以相处和尊敬的那些人来,而不是一群异教徒的偶像崇拜者。不管怎么说,他们对国家没有好处,而在许多方面完全是一种灾祸。”[32]

3.非白种人的种族排斥

在19世纪和20世纪初期,自信满满的白人普遍相信他们是高于所有其他民族的,优越于其他所有民族的。“中国人是黄种人,肯定比白种人低贱”。[33]在整个世界性的排华运动中,种族主义是关键性的主导幽灵。随着社会达尔文主义的传播,虽然这些欧裔移民并不生活在自己的国家里,而是到达了英国或欧洲以外地方,种族优越感仍然深深植根他们心中,自满地以“大英日不落帝国”的海外臣民自居,带着强烈的种族和宗教文化的偏见。

在他们看来,华人是低等种族,“穿着裙子似的衫裤,奇臭无比,像蚂蚁大军一样涌至这里”。[34]他们企图挖欧洲人的墙脚,会危及欧洲人的生计。华人是一半是野兽一半是人的爬行动物,泡在鸦片和赌博里,邪恶、无知和迷信使自己不断退化,自由种族的子孙只要碰他一下就会受到污染。[35]

新西兰的欧裔移民相信,中国很穷却人口很多,成百万的中国人有一天会像潮水一样从他们的家乡跨越世界来到这里,这是让他们万分恐惧的“黄祸”(yellow peril)。他们还称中国人为蒙古部落(Mongolian hordes)、中国蒙古人(Chinese Mongols),就像称爱尔兰英国人(Irish English)一样,这个词语在新西兰一直流行到20世纪。[36]1905年,莱昂纳尔·特瑞(Lionel Terry)——一个“受过良好教育的英国人”,在新西兰惠灵顿市海宁街(当地唐人街)枪杀一个中国老人,其目的是想让人们警惕“黄祸”。[37]

在19世纪的新西兰历史上,多位总理都是“白人新西兰”政策的倡导者和推行者,整个社会一直都有“白人联盟”(White Race League)、“白人新西兰联盟”(White New Zealand League)、“排亚裔人协会”(Anti-Asiatic Society)等团体,其宗旨都是在反对亚洲移民进入新西兰,使白人的纯粹性得以保障,都以为“黄祸”威胁着白人。

黄祸和蒙古部落的前景持续困扰着新西兰的白人。而且,英国人对毛利人的所作所为,他们也担心中国人会这样对待他们。他们持续将自己的法律、政治体制、语言、宗教、习俗强制性的加在毛利人身上,直到毛利人成了自己土地上的少数民族。当英国人表达对中国人的担忧时,他们忘记了自己的所作所为。[38]

4.经济竞争导致的排斥

世界各地的华人往往都是通过吃苦耐劳和节省节约来赢得最基本的生活条件,对华人来讲,节俭勤劳是生存的先决条件。华人的勤奋刻苦的精神,令一向视其为经济竞争对手的欧裔淘金工们又是不屑,又是敬畏。华人矿工把欧裔挖掘过、甚至是遗弃的金矿接过来再次挖掘,并不期望挖出大财富。欧裔淘金工没有人愿意为如此微薄的收入付出这样的辛苦,却忌妒华人,甚至印度人。

新西兰可以淘金的消息传回国内后,更多华工直接从广东家乡来到了新西兰。在短暂时间里,华工人数激增迅速。1871年,3月新增354人,6月新增316人,8月新增348人,9月新增258人,10月新增205人,一年共新增华工1596人。[39]“人数新增太多太快,与同时期大批到来的欧洲人发生直接利益冲突,形势急转直下”。[40]他们绝大部分都集中在有金矿的奥塔哥省和西海岸地区,绝大部分都在金矿里从事淘金的工作。到1874年,在新西兰的华人为4816人,从事淘金工作的达4027人,占83.7%;1878年,4413名华人中从事淘金工作的有3398人,占76.8%。[41]虽然中国人的数目在新西兰人口总数中所占比例还不到1.25%,但在奥塔哥省,华人却占全省人口的6%,因此,在奥塔哥省的反华就更为强烈。[42]

在新西兰的绝大部分华工都是从事付出重体力劳动的淘金工作,他们经常只能在白人放弃的金矿中再仔细寻找,为了生存也能接受比白人更为低廉的工资酬劳。这种节俭勤劳的观念和体力付出加大了其他欧洲移民的竞争能力,甚至被指责降低了欧洲移民的生活水平。随着欧裔淘金工和华工的不断进入,奥塔哥矿区1871年底的华洋矿工多达9千人,已达容量的极限,劳工缺乏的局面转变为劳工过剩,而华工的持续涌入更是引起了欧洲移民的普遍忧虑和排斥。[43]

1877-1879年间,新西兰开始出现经济萧条。从新西兰自身情况看,公共工程数量减少导致失业,国家负债严重,经济发展甚至不能完全吸纳白人移民,这些都是促使对华人敌意增长的因素。[44]19世纪80年代,环太平洋地区的淘金国家普遍陷入经济贸易衰退,排华成了一种互相影响的普遍现象,美国、加拿大、澳大利亚等地都出现不同程度的排华法案和事件,新西兰也受到影响。

5.无完整家庭造成的道德歧视

在新西兰的淘金华工社会基本上都是由男性组成,这引起了白人社会对其“不道德”(同性恋)的嫌疑和歧视。新西兰白人联盟领袖罗埃德(W.A.Lloyd)周游全国,公开演讲,鼓吹“华人是外族,永远不会变,天生是如此的。他们4000人中没有一位女性是有伤风化的”。[45]据新西兰人口统计,1867年有华工1219人,均男性,1874年有4816人,其中女性2人;1881年有5004人,其中9名女性;1891年有4444人,其中女性18名。[46]

华工不送妇人出洋,是基于多重因素的考虑。首先是新西兰只能接受很少数量的华人入境。如果接受更多华人妇女进入新西兰,让这些华工建立完整的家庭,华工就有可能长期停留下来,这就违背了新西兰排斥华人亚洲人的宗旨。

其次,华人还有更重要的经济方面原因的考虑。在很长时间里,华人出洋谋生成了沿海地区乡村经济的重要支柱,到新西兰的船票和人头税是整个家庭或家族的共同投资。只有男人的辛苦劳作才能还清利息、债务以及人头税等所有借款和契约。对当时的华人家庭来讲,把如此多的经济放在一个缠着小脚、没有挣钱能力的女人身上,实在是不可思议的奢侈浪费,也是极其不负责任的,是不可以想象的。

面对被淘金吸引的大量移民的到来,新西兰各省做出的反应就是“改变其移民政策”,有计划有安排地招募白人女性来到新西兰,改变前期欧裔移民男性过多、性别比例失调的状态。在限制华工家眷来新西兰的同时,奥塔哥省政府开始只招募单身妇女来新西兰,仅在1862年一年之内输入了1300名白人女性。19世纪60年代,坎特伯雷省几乎将全部的移民基金花费在单身妇女身上,力图改变当地的两性之间比例,“希望借此保护其殖民神话”。大量单身妇女来到新西兰,为建成一个由欧洲白人组成的新移民国家提供了人口和社会基础,最终形成了平衡的家庭和社会关系,“而这个社会的基础则是由行为端庄的公民和安居乐业的家庭所构成了”。[47]这也为1893年新西兰成为世界上第一个妇女获得选举权的国家奠定了基础。

新西兰人一向自豪于以政治与社会的改革急先锋自居。他们曾经赋予妇女参政权,建立劳工福利制度,但这些先进政策都刻意将华人和其他亚裔人排除在外。[48]1898年起实施福利制度,开始有养老金,但是华人是享受不到的。它的意图很明确,社会福利是新西兰人的专享。如果给华人福利则是鼓励他们留下,这与“白新政策”是背道而驰的。

6.回乡观念等文化差异的排斥

中国赴海外的契约华工有自己的特殊之处。不像远渡重洋的欧洲人那样,虽然大部分人是为了更好生计,但仍有许多人或是为了探险猎奇,或是寻找更广阔的殖民地,或是逃避宗教迫害或传播宗教。在中华文化安土重迁的文化思想影响下,中国人出洋都是为了寻找一个更好的生计,无论走到哪里,他们都将这些地方仅仅视为赚钱生存之地,没有打算长期居住。只希望辛苦劳作储蓄钱物,可以还清借款,可以安养自己和家人。无论是20年后,还是30年后,都要努力回到可以老死的家乡去。“叶落归根”的理念是他们心目中最重要的支持,中国各种各样的传统观念和义务责任都督促和召唤着华工义无反顾地回到家乡。在外国人看来,“中国人的终极唯一愿望是回到中国,无论是活着还是死去”。[49]而这些观念都是不可思议的。

华工辛苦积攒下来带回去的金钱,不仅给他们自己,而且也给他们的家庭、族人、亲戚和同乡带来了荣耀。他们将钱寄回家,无论生死都要回到家中的做法和理念,也引起了许多欧洲人的不满。他们认为,中国人如此省吃俭用,消费极低,不断地向在国外的家中寄钱,会把“这个国家的财富弄光”。[50]“所有各阶级一致公认中国佬正在把我们将来应当传给同种的遗产全都吞噬光”。[51]华人总是生活在自己的圈子里,他们不是帮助亲人朋友经营,便是自己做生意,受雇于欧洲人是罕见的和不愿意的,华人适应新西兰人的传统和风俗很慢。[52]

早期华人移民几乎只有一个共同的思想和愿望——叶落归根,最终埋葬在他们祖先的故土里。这种观念早在汉代就已经出现,并成为中华民族传统观念中最为基本的理念之一。叶落归根的观念将华人的一切深深植根于对故土的热爱,这也使得他们不去追求浪漫和冒险,而是梦想家庭团聚和安度晚年。如果不幸死于外国,他们的亲友或同乡就会设法收拾他们的尸骨,带回中国去安葬。早期华人甚至认为,埋葬在外国的死人是无法得到安宁的,他们的尸骨必须送回到家乡去,和家乡的亲人一起埋葬。每隔几年,在(新西兰,笔者注)政府同意下,华人的墓地被打开,尸骨被取出来,放入盒子中,上面写上名字和地址。收集好后,送回中国。他们之间是存在慈善会的,中国人都会交些会费。[53]

1902年,承载着500名中国人骨灰的S.S.Ventnor号航船,像以前一样启程回国。但在新西兰惠灵顿出海才一天,便在Hokianga海岸外边触礁沉船,其中还有在新西兰达尼丁淘金致富的著名企业家徐肇开。悲剧的结果对新西兰华人造成了巨大打击,它意味着“与家乡最后联系的毁灭”。[54]装运华人遗骨回家的行动此后也就结束了,这成了新西兰华工最后一次的“安葬于家乡”行动。

7.华工自身恶习导致的排斥

面对海外政府和当地社会强大的排华压力和措施,华工只能过着孤独的单身生活,唯一的盼望是赚钱,早日离开这个充满敌意的国家。但不免有人自暴自弃,沉迷于赌博和鸦片等恶习,而这些行为也让“不道德”之名更被坐实,甚至声称“华人抽鸦片的嗜好已经增多,并且正在传染给这里的欧洲青年”。[55]

淘金华工往往是长时间辛苦劳动,很少有娱乐,而比较常见的休息和娱乐方式是吸食大烟和赌博。在新西兰华人经营的杂货店里,除了日常生活品和华人特别使用的物品以外,还经销鸦片,也经营赌博。当矿工进城购买生活物品,欢庆节日、庆祝某个幸运收获,或仅仅是逃避一会儿孤独或艰苦时,他们可能会去抽一口大烟,赌一把来欢乐一下。但外国人也承认:“除了赌博外,中国人中很少有犯法或暴力冲突的。”[56]虽然在19世纪末期的新西兰,吸食鸦片并不违法,但鸦片往往带走了很多可怜的“牺牲品”。“他在那个地方得不到鸦片,他哭喊着,哀号着,用手抓着自己的鼻子和嘴巴。很快,身体和灵魂都消失了,鸦片又带走了一个牺牲品。这个非常容易染上的习惯,却需要人有非常强的毅力才能摆脱它”。[57]

新西兰华人最常见的赌博是其广东家乡兴盛的番摊和白鸽票,其中白鸽票在晚清的广东非常兴盛。番摊是一种猜测性质的赌博。白鸽票则是一种带有赌博性质的彩票,根据每个人的判断和意愿,对彩票下赌注。这些赌博技艺方式原为华人自设自娱,后来也引来了欧洲移民加入其中,甚至还出现了“番票”的经纪人。有一段时间里,还有成为华人在新西兰的一种职业的趋势。直至20世纪50年代,政府开设了彩票赛马机构后,白鸽票和番摊这样的非法生意才渐渐消失。鸦片在1901年政府已经开始查禁,1927年更加严厉打击,直至60年代后,几乎禁绝。[58]

华工早期多为矿工,后期多为园丁,生活贫穷,“衣衫不整,住在煤油桶及铁皮罐盖的小屋子里”,卫生条件很差,经常衣着不整洁,满身虱子,随地吐痰,随地扔物品之恶习,甚至还有患有传染病。[59]这些都成为外国人看不起华人的原因,引发更多的排斥和歧视。

三、张力之间:创建新国家与叶落归根

19世纪下半叶的近代华人第一次海外移民浪潮,是与世界各地黄金的发现密切相关的。通过考察研究可以发现,这些发现了黄金且接受各国移民的国家,基本都在环太平洋地区,基本都是由追求更好生活的大量欧洲移民创建的新兴国家,如美国、澳大利亚、新西兰、加拿大、南非等。华人移居时间很长的菲律宾、泰国、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家,在这一时段里,没有出现特别的经济动因或地理发现的特别发展机会,并没有更多华人移居于此。

在这个世界上距离英国最遥远的南太平洋群岛上的新西兰,英国移民和其他欧洲移民的浪潮淹没了当地土著毛利人,为创建殖民者的社会提供了众多的人口。一般说来,大洋洲的移民大约分为四次,第一次移民主要都是罪犯,他们来到澳大利亚东部。第二次移民是整船的自由移民,其中包括1万名新西兰公司的殖民者。历史可以证明,之后的第三次和第四次移民浪潮,为创建现代新西兰国家提供了最重要的劳动力资源和建设人才。1850-1870年间,淘金者先是从美国加州的金矿区冒险来到澳大利亚的维多利亚,接着又来到新西兰,最后他们又到达南太平洋的其他岛屿上。他们带来了城镇的繁荣发展和淘金狂热。在这些淘金者之后,从1860-1890年这段时间是有计划、受到资助的移民活动的真正高潮。尤其在19世纪70年代的移民浪潮中,在集商人和政治家于一身的朱利叶·福格尔(Julius Vogel)的远见卓识指导下,10万移民被运送到了新西兰。这些大量从欧洲移民到新国家的白人们,也在努力创建他们心目中由新民族和族群组成的新国家。“为了让新西兰成为一个白人国家,成为一个更为优秀的大不列颠族群的家园,就必须将异己的种族排除在外。”[60]

在19世纪40-80年代里,新西兰的新不列颠人(neo-British)数量爆炸性地增长。在40年中,殖民者开采了4000万英镑的黄金,剪了4000万英镑的羊毛,在英国市场上借了7000万英镑。正是在这样的努力时代里,“现代新西兰国家得以成立”。[61]一直到1970年代,多数新西兰人形成了自己的国家认同与文化认同,两者都是“英国”或“盎格鲁-塞尔特”的认同。在1947年公民法实施前,根本就没有“新西兰公民身份”这件事,新西兰人就是“英国子民”,年轻人效忠的是“国王与国家”,以英国的国歌为国歌。对大多数人来说,英国仍是“家园”,东方仍是“远东”。[62]

然而对任何国家来讲,淘金华工都是“过客”,他们都是要回到家乡的人,“他们永不可能与白人同化”。[63]他们永远也不会被同化。“他们不懂英语,甚至也不学英语。他们群居唐人街,与外界不相往来。他们头挂辫子,身穿唐衫,足登木屐。他们喝茶,抽鸦片,好赌博,爱打架。这一切在百年前的中国认为是很自然的事情,在白人看来却认为是不可同化的异类”。[64]

面对着外界不断加压的误解、歧视和排斥,华人内心落叶归根的思绪和理念也在不断加强。在这种不同文化心理和理念下的行为,也成为他们不愿意被“同化”的证明,华人的生活方式和理念受到了负面的解释,与这些力图建立新兴国家的理念形成了巨大的张力,受到了众多的排斥——“理想社会是华人的真正敌人。”[65]这些“被印象”的认知都为排华舆论和活动的推波助澜起到了助力。

作者简介:赵晓阳,中国社会科学院近代史研究所研究员,研究方向为近代社会史、中国基督教史、中西文化交流。

[1][新西兰]叶宋曼瑛:《也是家乡》,香港:三联书店有限公司1994年版,第176页。

[2]NgBickleen Fong, TheChineseinNewZealand: A Study in Assimilation, HongKong:Hong Kong University Press, 1959, p.15.

[3] [美]沈己尧:《海外排华百年史》,台北:海峡学术出版社1993年版,第103页。

[4]叶宋曼瑛:《也是家乡》,第176页。

[5]J.H.M.Salmon, AHistoryofGoldmininginNewZealand, Wellington:R.E.Owen, GovernmentPrinter, 1963, p.112.

[6]叶宋曼瑛:《也是家乡》,第176页。

[7]ManyingIp, NigelMurphy, AliensatMy Table: Asiansas New Zealanders See Them, Auckland: Penguin Books, 2005,p.93.

[8]NgBickleen Fong, TheChineseinNewZealand: A Study in Assimilation, p.37.

[9]郑寅达、费佩君:《澳大利亚史》,华东师范大学出版社1991年版,第97页。

[10]ManyingIp, “ChineseNewZealanders: Old Settlers and New Immigrants,”inStuartW.Greifeds,ImmigrationandNationalIdentityinNewZealand: One People, twoPeople, manyPeoples?PalmerstonNorth: The Dunmore Press Ltd, 1995,p.163.

[11]R.D.Millar, EarlyReactionsandAttitudestoChineseImmigrantsinOtago 1866-1870, unpublishedM.A.History, OtagoUniversity, 1972,p.15.

[12] [澳]斯图亚特·麦金泰尔著,潘兴明译:《澳大利亚史》,东方出版中心2009年版,第94页。

[13] [澳]曼宁·克拉克著,中山大学《澳大利亚简史》翻译组译:《澳大利亚简史》,广东人民出版社1973年版,第208页。

[14]TheNelsonExaminer,August 19thand22th,1857。转引自Ng Bickleen Fong, TheChineseinNewZealand: A Study in Assimilation, p.16.

[15]箭镇位于新西兰南岛的奥塔哥省,曾经是淘金华工最为集中的地方,今天这里的淘金博物馆中仍有华工部分的展览和华工居住过的小棚子。

[16]叶宋曼瑛:《导读:纽西兰华人简史》,《也是家乡》,第13页。

[17]《新西兰克赖斯特华侨》,手写稿,第3页;杨汤城口述,丁身尊整理:《新西兰华侨史》,广东省政协文史资料研究委员会编:《广东文史资料》第84辑,广东人民出版社2001年版,第162页;Ng BickleenFong, The Chinese in New Zealand: A Studyin Assimilation, p.16.

[18] “苦力”一词源于南印泰米尔语Koli,英文译为coolie,常为“契约工”的代词,所以贩卖契约工称为苦力贸易。

[19] [澳]杨进发著,姚楠、陈立贵译:《新金山:澳大利亚华人1901—1921》,上海译文出版社1988年版,第2页。

[20]Manying Ip, “ChineseNewZealanders: Old Settlers and NewImmigrants,”inStuartW.Greifeds.,Immigration&NationalIdentityinNewZealand, p.165.

[21]Manying Ip, “ChineseNewZealanders: Old Settlers and NewImmigrants,”inStuartW.Greifeds, Immigration&NationalIdentityinNewZealand, p.166.

[22]陈达著,彭家礼译:《中国移民:专门涉及劳工状况(摘译)》,陈翰笙主编:《华工出国史料汇编》第四编,中华书局1981年版,第11-12页。

[23]Manying Ip, “ChineseNewZealanders: Old Settlers and NewImmigrants,”inStuartW.Greifeds, Immigration&NationalIdentityinNewZealand, p.166.

[24]陈泽宪:《19世纪盛行的契约华工制》,《历史研究》,1963年第1期,第176-178页。

[25]吴凤斌:《契约华工史》,江西人民出版社1988年版,第496-497页。

[26]沈己尧:《海外排华百年史》,第32页。

[27] [新西兰]菲利帕·梅因·史密斯著,傅有强译:《新西兰史》,商务印书馆2014年版,第53、55、59页。

[28]斯图亚特·麦金泰尔:《澳大利亚史》,第106页。

[29] [加]李东海:《加拿大华侨史》,温哥华:加拿大自由出版社1967年版,第382页。

[30]Manying Ip, NigelMurphy, AliensatMyTable: Asians as New Zealanders See Them,p.89.

[31]Manying Ip, NigelMurphy, AliensatMyTable:Asians as New ZealandersSee Them, p.89.

[32]《新西兰克赖斯特华侨》,第7-8页。

[33]Dianne and Peter Beatson, ChineseNewZealanders,HongKong: Heineman Education, 1990, p.36.

[34]Manying Ip, NigelMurphy, AliensatMyTable:Asians as New ZealandersSee Them, p.89.

[35] [澳]安德鲁斯著,高亮等译:《澳中关系史》,厦门大学出版社1992年版,第21页。

[36]Dianne and Peter Beatson, ChineseNewZealanders,p.13.

[37]Philip Mathews,NewZealand'sChineseMinority, NorthShoreGazette, 1944, 转引自Ng Bickleen Fong, TheChineseinNewZealand: A Study in Assimilation, p.27.

[38]Dianne and Peter Beatson, ChineseNewZealanders,p.14.

[39]George H.McNeur,TheChurchandtheChineseinNewZealand, Dunedin: Presbyterian Bookroom, 1951, p.11.

[40]沈己尧:《海外排华百年史》,第67页。

[41]杨汤城口述,丁身尊整理:《新西兰华侨史》,第26页。

[42] [英]坎贝尔著,陈泽宪译:《中国的苦力移民》,陈翰笙主编:《华工出国史料》第四辑《关于华工出国的中外综述性著作》,中华书局1981年版,第331页。

[43]沈己尧:《海外排华百年史》,第31页。

[44]James Ng, Windowsona Chinese Past, Vol.I, Dunedin:Otago Heritage Books,1993,p.231.

[45]沈己尧:《海外排华百年史》,第114页。

[46]Ng Bickleen Fong, TheChineseinNewZealand: A Study in Assimilation, p.133.

[47]菲利帕·梅因·史密斯:《新西兰史》,第94页。

[48]Manying Ip, NigelMurphy, AliensatMyTable: Asians as New Zealanders See Them, p.132.

[49]Margaret McNeur, ChineseinNewZealand, p.35.

[50]《新西兰克赖斯特华侨》,第1页。

[51]Lake Wakatipu Mail, May17th,1871,见Ng Bickleen Fong, TheChineseinNewZealand: A Study in Assimilation, p.16.

[52]《新西兰克赖斯特华侨》,第23页。

[53]Margaret McNeur, ChineseinNewZealand, p.34.

[54]Margaret McNeur, ChineseinNewZealand, p.34.1902年10月31日,当地报刊Otago Daily Times对此也进行了报道。

[55]《新西兰克赖斯特华侨》,第11页。

[56]Dianne and Peter Beatson, ChineseNewZealanders, p.55.

[57]Alexander Don, Chinese Mission Work, AnnualUp-country Tour, 1891-92, Dundin:Presbyterian Church of NewZealand, 1906,p.6.

[58] [新西兰]周耀星:《纽西兰华侨史略》,纽西兰双星出版社1996年版,第24页。

[59]刘绍铭:《白云故乡》序一,叶宋曼瑛:《也是家乡》,第5页。

[60]菲利帕·梅因·史密斯:《新西兰史》,第129页。

[61]菲利帕·梅因·史密斯:《新西兰史》,第107页。

[62]Manying Ip, NigelMurphy, AliensatMyTable:Asians as New ZealandersSee Them, p.131.

[63]Mary R.Coolidge,ChineseImmigration, NewYork: Hold 1909, ch.VII, 转引自沈己尧:《海外排华百年史》,第32页。

[64]沈己尧:《海外排华百年史》,第49页。

[65]菲利帕·梅因·史密斯:《新西兰史》,第129页。

原文载《史学集刊》

评论