1万多种野生植物种子在这里“甜睡”

一个基因可以影响一个国家的兴衰,一个物种可以左右一个地区的经济命脉。通过深入发掘和研究,种质库在作物改良和创新、新作物筛选、生态恢复和野外回归方面的作用愈加凸显。

深瞳工作室出品

采 写:本报记者 赵汉斌 策 划:林莉君

这次滇南之行,张挺博士的运气不错。

他不但采到了竹生羊奶子、天胡荽金腰等一批珍稀植物的标本和种子,还在“行程之中、运气之外”采到报春和兰科疑似新种标本。

种子,是植物遗传信息的携带者和传递者,是植物繁衍之源,也是一国不可或缺的战略资源。

中国昆明北郊元宝山山顶茂密的树林里,隐着一座低调而神秘的“国之重器”——中国西南野生生物种质资源库,也被称为我国野生生物的“诺亚方舟”。

在这座暗红色大楼二楼的种子管理实验室,种子采集员张挺打开一层层报纸,五天前云南蒙自之行的最新收获一一呈现。

“每一粒种子、每一号标本都得来不易;在国家库里都应该有它们的栖身之所。”张挺说。

同在这间实验室,种子清理员李桂花清理完2000粒如灰尘般的兰科植物种子后,又转移到另一个工位,检查一种禾本科植物——光穗披碱草十年一次的萌发情况。经过7天的唤醒、复苏,叶芽碧绿,根系伸张,50粒种子如数成功萌发,李桂花脸上漾开了笑容。

“这是从冷库里上万粒光穗披碱草种子中抽样取出的。十年过后,小小种子仍有这么旺盛的生命力,真是件让人开心的事。”刚满50岁的李桂花笑言,“还有大量种子要保藏几百年、上千年,不过那时,该是我们的子子孙孙来检测这些小宝贝的活性了!”

作为我国唯一以野生生物种质资源保存为主的设施,截至2020年12月,中国西南野生生物种质资源库已保存植物种子10601种85046份,占我国种子植物物种数的36%;植物离体培养材料2093种24100份,动物种质资源2203种60262份,微生物菌株2280种22800份。

因保存量居亚洲第一,该“种子方舟”与英国“千年种子库”、挪威“斯瓦尔巴全球种质库”等一道,成为全球生物多样性保护的领跑者。

一代硕儒心忧天下,“种子方舟”生逢其时

杨湘云,中国科学院昆明植物研究所正高级工程师,种子生理学博士,中国科学院昆明植物研究所种子生理学研究组执行组长。

27年前,她还没有这么多的头衔。好学、年轻,对世界充满向往。从中国科学院西双版纳热带植物园硕士毕业后不久,杨湘云获得了去英国做访问学者的机会。

“其实那时我还真不知道要往哪个方向钻。纯属偶然,就在这时,我一位同学刚参观过英国皇家植物园——邱园,跟我描述了那里的情况。怀着好奇,就同时报考了邱园种子储藏生理学和剑桥大学植物科学系。”没想到,这两个地方都录取了她,只是剑桥大学晚了些时日,那时,她已接受了邱园休·普里查德教授的邀请。

从1994年4月到1999年5月,杨湘云在邱园的种子世界里泡了五年,摸索复杂而多样的种子结构,学习世界名园种子储藏技术和先进理念,随后带着“一身武艺”回到故乡云南。

彼时,在“植物王国”云南,我国植物分类学泰斗、《中国植物志》主编、中国科学院昆明植物研究所名誉所长吴征镒院士在思考一个深邃而有前瞻性的问题:大量植物栖息地丧失、过度采集、环境污染、外来物种入侵和转基因植物释放、气候变化,给全球野生生物资源带来了地球历史上五次生物大灭绝以来的最大考验,学界如何应对?

1999年8月8日,吴征镒给时任国务院总理的朱镕基同志写信,阐述了我国野生生物保护措施不足,以及在生物多样性最为丰富的云南建设一座野生生物种质资源库的紧迫性和必要性,并提出这是我国生物技术产业的战略重点和国家利益所在。信函很快得到批复,云南省政府和中国科学院旋即展开了科学调研和可行性研究的相关工作。

“不能不说,我是很幸运的!”说起一次偶然的选择,以及几乎“无缝连接”的机缘,杨湘云把短发往后一扬,神情一如当时投入这一生的事业。

1999年动议,2005年正式开工,2007年建成并投入运行。作为总工艺师,杨湘云和当时已在植物分类与分子系统发育学界崭露头角的青年才俊、项目总负责人李德铢研究员携手,担当起了我国这一大科学基础设施的建设重任。

从科学调研到项目定位,李德铢、杨湘云团队笔下的草图越来越清晰,“五库一体”的保存模式,也成为世界生物学界的又一创新之举:以植物种子库为核心库,兼具植物离体库、植物DNA库、动物种质库、微生物库。

元宝山山顶海拔1958米,即使未来全球气候持续变暖或发生其他灾难性地质事件,这座种质资源库也会巍然屹立。

“我们站在前人的肩膀上,设计理念和基础建设可以说得到很好的优化,在可以承载地上30层楼的基础工程上建设了5层楼房。冷库位于地下6米,给库存种子提供了一个非常安全的家。”杨湘云说。

从种子管理室下楼乘电梯,可直达山腹的主干燥间和冷库。打开厚重的灰白色大门,一股冷气从80平方米主干燥间扑面而来。在主干燥间的一头,整齐地排布着5间40平方米冷库,其墙壁具有良好的保温保湿性能。一排排钢架在冷库整齐排列,一个个特制的密封玻璃罐,装满纯净而饱满的种子。

“这里温度常年保持在零下20摄氏度。在这样的温度下,种子寿命可极大延长,有的可存活上千年,如水稻和小麦的种子能存活3000多年,而棉花种子则能存活6.7万年之久。”种质资源库种质保藏中心主任蔡杰博士说。

由于冷库温度低,为防止冻伤,种子管理员每次出入,都得穿上厚厚的羽绒服,戴上防冻手套,才能入库操作。

小小野生植物种子,缘何成为战略核心

环视全球,生物产业竞争聚焦到了种业,并演变成一场不见硝烟的战争。具有自主知识产权的生物科技水平,将是未来一国国力的重要体现。

1970年11月,袁隆平在三亚南红农场发现野生稻雄性不育株;3年后,籼型杂交水稻“三系”配套的成功,开启了水稻生产的“第二次绿色革命”。用一株普通野生稻雄性不育株,成功培育出了杂交水稻,使水稻产量增加近20%。

然而,20世纪80年代和90年代,中国植物学会理事长洪德元院士两次考察发现,在20世纪80年代,云南野生稻分布地有26个,到1995年仅剩下两个,消失率高达92.3%。如果野生稻灭绝,就不是一个普通物种消失那么简单。它不仅关系我国,更关系到全人类的粮食安全。

幸运的是,近年来,蔡杰他们陆续保藏了4种中国野生稻种子。

每次涉足远方,勤奋的采集员们都期待野外的新收获。一粒粒静默的野生稻种,会发挥什么样的作用,不可限量。

在数百万年的进化过程中,野生植物积累了各种不同的遗传变异,蕴藏着许多栽培作物所不具备的优良基因,如抗病虫性、抗逆性、优良品质、细胞雄性不育及丰产性等,是非常好的育种材料。

“谁掌握了大量的种质资源,谁研究得越深入,利用越多,谁就能把握未来。”蔡杰说,“在环境恶化形势严峻、生物多样性锐减的今天,如果我们再不抢救性地把我国的野生生物种质资源收集并妥善保存起来,那么我们下一步将怎样与资源强国竞争,我们的子孙后代将靠什么立足?”

通过杂交,人们就能把野生近缘种中的优良基因转移到栽培种中,从而提高作物的产量,增强其抗病和抗虫能力,以及承受气候变化的能力,并增加其产量、风味、营养价值等,满足人们生产、生存和发展需求。

在人类历史上曾发生过多次由于遗传基础狭窄而引起的粮食安全事件。最著名的当属19世纪40年代爱尔兰的马铃薯饥荒,数百万人因饥荒而流落他乡。

而中华猕猴桃原产中国,新西兰却利用它培育出了目前主导国际猕猴桃市场的巨大产业。

“这些事例说明,一个基因可以影响一个国家的兴衰,一个物种可以左右一个地区的经济命脉。”李德铢说。

近年来,针对保藏的丰富种质资源,种质资源库以国家战略生物资源需求和学科发展前沿为导向,团队以生物化学和分子生物学为主要研究手段,对植物进化、环境适应和种质资源保护利用相关的科学问题进行了探索,并有目的地挖掘特殊环境的基因资源,发明种质资源保存利用的新技术。

杏黄兜兰、弥勒苣苔、巧家五针松、水松……一大批珍稀、濒危植物,以及具有经济价值、生态价值和科学研究价值的特有植物种子、野生近缘植物种子在“种子方舟”落户。“在这里,部分物种安全得到保障,使我国野生生物种子资源快速高效研究利用成为可能。通过深入发掘和研究,种质库在作物改良和创新、新作物筛选、生态恢复和野外回归方面的作用愈加凸显。”杨湘云说。

“但从研究能力的提升,以及库体容量来说,已不能适应未来需要,亟须推动种质库二期建设。”李德铢说,为扩容,目前已忍痛撤了种子博物馆,进行应急改造。开库至今14年,一方面目前已有更高的保存目标;另一方面,整体研究能力、研究水平和研究队伍都需要有大的提升。

种子有多重要,采集就有多难

目前,我国高等植物中渐危和受威胁的种类已高达4000至5000种,约占总种数的15%—20%。

“在全球生态破坏日益严重、生物多样性快速丧失的大背景下,我们国家也面临压力。作为种子采集员,可以说我们在与时间赛跑。”张挺说。

竹生羊奶子是桃金娘目胡颓子科胡颓子属植物。它之所以进入张挺的目标名单,是因为研究的空白和记录的贫乏。

《中国植物志》中仅有一条奥地利植物学家韩马迪在1933年对竹生羊奶子的原始描述:模式标本采自云南蒙自,生于海拔1800米。

“但实际上国内并没有它的模式标本、甚至没有一张线描图。查阅各种记载、专著,大家都毫无线索,觉得它有可能都消失了。”张挺说,但他仍不死心,一遍遍查阅资料。然而,在偌大的区域锁定一个物种,无异于大海捞针。

张挺甚至查询过韩马迪的科考日记,但日记里并没有提到这个物种。他又分析韩马迪行走的大致轨迹和时间节点,寻访当地老百姓,探访曾经的古道遗迹。“运气还算好,最终还是在花期找到了‘她’。”

但竹生羊奶子种子量比较小,分布非常狭窄,采集到一份标准采集量(至少500粒种子),张挺需要在未来两年间多次往返。

这样的故事,数不胜数。去年夏天,他们在四川卧龙巴朗山一条小箐沟,发现了一种库里未保存过的马先蒿属植物。两个月后,借国庆假期兴冲冲再去采集种子时,却傻眼了:风的袭扰,洪水的冲刷,马先蒿似乎从未在这里存在过。

“这还不是最难的。”张挺说,采集马先蒿时,他们遇到最极端的情况是一平方米的样方里,就有5种马先蒿属植物,所以不仅要把它们分辨清楚,还要解决一系列采集技术难题。

在我国西南横断山区,众多物种分布狭窄,众多珍稀孑遗植物幸存在一座座崖壁上、一条条小箐沟边,其生存环境一旦遭到破坏,就再难觅踪迹。

“随着公路、铁路、电站等建设项目的推进,这样的情况还在继续发生。因此我们特别呼吁,在进行基本建设项目环评和建设期间,植物调查和种质资源采集工作应提前介入。”张挺建议,对项目区生物多样性进行评估、对必要的野生种质资源进行抢救性保护。

在种子采集中,除了技术层面的难题,发现的过程往往也一波三折。

“首先要搞清你的目标物种分布在哪里?这其实与生物多样性评估有很大关系。我国植物种类繁多,对生物多样性的评估工作,与先进国家相比还有很大的差距。”张挺说,目前国内野生生物红色名录更新比较慢,这意味着一些极小种群目标物种的分布、数量都还不是很清楚,因此建议国家从顶层设计和整体布局着眼,扩大野生生物种质资源的普查收集,加强资源评价力度。

种质资源采集保藏,应有高水准国标规范

现今陆地上60%—88%的植物都会产生种子,而约87.4%的陆地植物种子都是正常型种子。

在种质库内,通过低温干燥法就能有效保存大部分植物物种的种子,使其在几十年、几百年甚至几千年后仍能正常发芽、生长。这就是种质库技术相比就地保护与迁地保护方法的优越之处。

杨湘云告诉记者,世界大国高度重视农作物种质资源的保护;进入新千年后,不少发达国家开始重视对野生生物种质资源的收集保存、评价和挖掘利用。

目前,全球建成的近1750个种子库中保存了超过600万份种质资源。虽然绝大部种质库都是以农作物为保存对象,但在已保存的5万至6万种植物中,野生物种仍然占据了绝对数量。美国国家植物种质资源库保存了16162种、约60万份农作物和野生植物种子;邱园“千年种子库”已在全球范围内收集39681种野生植物的种子,是全球保存物种数量最多的野生植物种质库。

同时,亚洲各国也加大了对野生生物资源的收集保存投入。韩国于2018年建成可储存200万份种子的白头大干种子库,新加坡为加强东南亚地区植物资源收集,于2019年建成该国第一个种子库,保存能力达25000种植物,泰国的国立种子保存设施也在积极筹建中。

简单地说,种质库的工作就是把种子采回来,干燥后冷冻保存,听起来很容易,但没有规矩不成方圆。为此,中国西南野生生物种质资源库牵头草拟了从种子采集到保藏的技术规程,以及信息系统功能和使用规范。

“采集时,规范要求不宜超过可获得种子数量的20%,而不是仅为满足采集而‘斩尽杀绝’。”张挺说,这就是要为自然居群的可持续繁衍留下足够的种子数量。

而在后续的管理环节,不论是种子签收登记、初次干燥、清理、X-射线检测、计数,到再次干燥、入库、活力检测、繁殖更新等各环节,以及后期分发共享,都有科学、严格的规范。

“目前,鉴于实际的需求和采集的一些乱象,我们正积极建议把这个规范推荐为‘国标’,满足植物种质资源库的规范化建设需求,最终服务生物多样性保护。”蔡杰说。

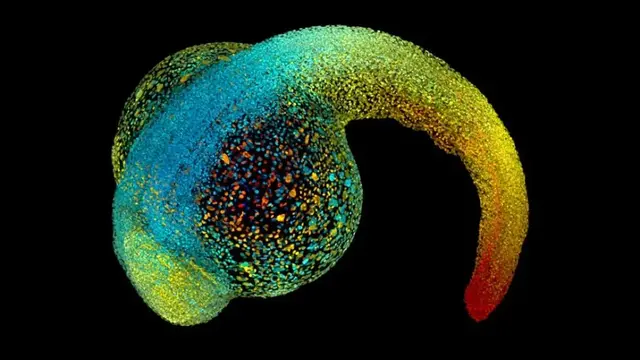

题图 研究人员用X光对种子进行质量检测产生图像,并通过拼接着色形成的“种子幻境”。

记者 赵汉斌摄

来源:科技日报

评论