丘成桐:为学与做人 | 赛先生

导读

年轻人如何因应科技的崛起

无论是做学问或是做人,必须负责任,方能顶天立地,做个有意思的人!

(图源:清华大学学生会)

演讲 | 丘成桐

来源 | 数理人文

从历史的变革讲起

今天讲的题目是梁任公从前讲过的题目。

梁启超,号任公,广东新会人,是中国二十世纪初重要的启蒙学者。他和康有为发起的维新运动,虽然不尽正确,而且也以流血失败告终,但它却引起了国人的注意,认识到必须从根本上去改变腐败的清政权。

梁启超(图源:wikipedia)

梁任公在他的著名演说中说为学就是学做人。教育应该分为知育,情育,意育三方面,从孔子的名言“知者不惑,仁者不忧,勇者不惧”说起!

儒家这个三达德的精神即使是现在还应该是我们学习的一个重要部分。

知者不惑,是指有了知识,才能够做有效的判断力。清朝末年时的慈禧太后其实很能干,但是见识不足,迷信风水,花大钱去建坟墓,却不肯建铁路。现代人通讯发达,知识比较从前传递快得多,但是假的讯息也不少。我们不单要有适当的专业知识,也需要一个宏观的看法,总体的智慧,才能做到知者不惑。

仁者不忧:仁是人格的表现,最高的境界是达到天地与我并生,万物与我为一!为了达到这个境界,必须做到易经说的:君子自强不息,若如此,则无成败可忧,无得失可忧!

勇者不惧:孟子说浩然之气,至大至刚。又说:自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉。自反而缩,虽千万人,吾往矣!有了正气,才能成为孟子说的大丈夫。何惧之有?

一百年前五四运动要打倒孔家店,尽速的引入西方文化!西方文化确是需要大量引入,但是在搞清楚孔家店有什么货色以前,不宜轻举妄动。文化的传承转合,需要时间去消化:无欲速,无见小利,欲速则不达,见小利则大事不成。

我们以史为鉴,从汉初通西域,中原文化开始受到西域文化冲击,东汉时印度佛教文化传入中土,魏晋南北朝时与道教合流,这期间中国北方却屡遭胡人鲜卑侵占,为了统治汉人,前秦北魏都大举汉化,二三百年间才达到隋唐盛世,中西文化的融合,使中国国力达到鼎盛时代。

从张骞出使西域到隋末,差不多七百年历史,才慢慢地消化外来的文化。十九世纪以来的西方文化比较当年西域文化丰富深入,又有相当复杂的宗教思想,要完成一个兼容而又进步的文明,恐怕不是容易的事。

在科学研究上,也是一样,极度深入的学问需要大量学者累积下来的努力才能成功,不能轻易放弃。

牛顿力学的成功其实是经过差不多百年的努力才达成的,由哥白尼(Copernicus),伽利略(Galileo),开普勒(Kepler),到牛顿花了很多工夫才完成的伟大事业!其实我们还可以远溯到希腊物理学家的贡献,不是一朝一夕的事情。所以尽管有些人在批评量子引力理论,由爱因斯斯坦开始,到现在没有成功的时候,还是有一批绝顶聪明的物理学和数学家不断的努力,因为他们都相信这是重要的问题,假以时日,必要解决。

以下我从不同角度来谈谈。

辛亥革命以后梁启超在清华大学做教授,成为清华国学研究院四大导师之一。梁任公在政治上,在发展中国新文学上都可以说有伟大贡献的大师。但是他说为学只是为了做人,未免狭窄,只是继续中国传统的儒家想法:学以致用,修心,齐家,治国,平天下!事实上,古希腊不少哲学家以求真求美为目标,为学不单是为了做人,也找寻宇宙万物中隐藏的结构,真理和隐藏在其中无尽的美丽!

在美国有一个闻名世界的高等硏究所 IAS,它聚集了一批伟大的学者(包括爱因斯坦在内!)它的立所宗旨是:

世界上,开宗明义标榜以“为学问而学问”的研究机构寥寥可数,高等研究所是其中之一。无论在物理科学或人文科学,探索性的研究起着重要的作用。它不能像商品般订制,相反,和艺术上的创作一样,它得益于一种特殊的氛围。

IAS 的创办人叫亚伯拉罕·弗莱克斯纳(Abraham Flexner),他说:

虽然基础的纯学术研究往往带来实际的好处,但这些好处不是必然的结果,同时也不能预知,因此不好把它们看成最终的目标。在未知领域探索,无可避免地带着风险,科学家和学者工作时,很少考虑最后有什么应用。相反,他们只为好奇心驱使,这是学术研究的特质。

为学问而做学问,为了满足追寻真和美的好奇心而产生的学问并非儒家所重视的。但它却是现代科学文明的基柱。

清华国学研究院四大导师:梁启超,王国维,陈寅恪,赵元任(图片来自网络)

清华四大导师里还有王国维,陈寅恪和赵元任。他们都为学问而做学问。王国维自称是晚清遗老,不能够忍受中土文化沉沦,君主政体分解,自沉于北京昆明湖。然而王国维精通西学,最早用西哲方法去硏究中国文学和考古,为硏究国学开创了一个新的局面。

四大导师里还有大史学家陈寅恪先生,解放后,他一直在广州的中山大学任教。陈寅恪精通各国古今文字,因此对魏晋南北朝,隋唐历史有极深入的硏究。他说的“自由的意志,独立的精神”始终是我们做学问和办教育的座右铭。当年陈寅恪没有博士学位,梁启超介绍他做清华大学教授时说陈寅恪写给他妹妹一封信里关于历史数百个字的见解就胜过梁任公一生的工作。在此处可以看到梁启超的谦虚和爱才的精神。

鸦片战争是中国近代史上一连串耻辱的开端。广东同胞为国而战,多次击退入侵的英国军队。

差不多有两百年,广东始终是国家开放的先驱。梁启超就是广东新会人!他在徐志摩和陆小曼结婚的主礼讲话,臭骂新郎和新娘,大概也只有广东人才敢这样做。

改革开放的第一个特区是深圳。它得到广东省和香港的强力支持,由于南方同胞早已习惯了西方的思想,深圳居民大多是移民,地方主义的观念比较淡。而且临近香港,香港六间大学可以源源不断的为深圳提供人才。又通过香港向全世界融资,建立了一大批高科技产业,所以特区开发很快就成功了。

改革开放已经四十年了,它的成就是举世公认、有目共睹的。向来轻视中国的欧美强国也开始对我们另眼相看。四十年来中国的老百姓胼手胝足,辛勤工作,为国家创造了大量的财富,这有赖于中央采取了正确的政策,以稳定作为休养生息的基础。

现在,四十年来的发展已经到了一个成熟的阶段,我们的工业仍然未能有足够创新的能力,来应付全球化的需求。最近美国打击我国几个大型科技公司,使它们受到损害,从中可以知道我们的科技还未完善。

要持续发展,提高生产力,就要朝高科技化的目标前进,否则中国只会永远为全世界的先进国家服务,从中拾取微小的利润。

中国未来可能的发展

高科技化是亚洲所有地区、国家都想做的事情。日本最早成功,跟着有所谓“四小龙”的兴起,即南韩、新加坡、香港和台湾。

这十多年来,由于政治和经济的稳定,使中国大陆在经济上领头,变了“妈妈龙”,成为仅次于美国的世界第二大经济体了。

如何把中国的高科技搞上去,是一个值得深思的迫切问题。在座诸位都是国家的菁英,我想你们都关心这个问题。以下是个人的一些想法。

年轻人如何因应科技的崛起

现在,我们来谈谈今天的主题。我认为中国科技的发展,在这几年内将有巨大的转变,这是年轻人做一番事业的大好时机,也是中华民族崛起的宝贵时刻。我说的崛起不是经济或军事的崛起,而是科技的崛起。

我认为中国今日的情况,有点像十九世纪中叶的美国,当时美国大陆大量的铁路网铺设成功,电话电线也覆盖各地。大量的留学生被派往欧洲。一大批富豪因此而产生,他们大力的捐助高等教育。到了二十世纪初期,留学生回到美国培养新一代的学生,而欧洲大陆在压迫犹太人和其他他们看不起的民族,美国政府做了一个正确的政策,大量的吸收欧洲知识分子,美国的大学已经有能力做出领导世界的学问,很多突破性的工作并不需要倚靠留学生或欧洲来的学生了。

现在中国大陆高铁和公路桥梁都建设成功,互联网,电线,能源网络也是覆盖全国。大量的留学生派到欧美,开始时受到极大的欢迎,但是最近美国政府态度改变,找工作时往往受到不恰当的怀疑,在中国环境不错的情形下,大量的留学生会回到中国来发展!假如中国政府处理得宜,有能力的资本家又能有美国富豪的爱心,大量投资在基础科学和文化建设上,国泰民安,何事不成?

现在中国科技的创新不如欧美,但在经济比较充裕和国家比较稳定的客观环境中,十年内将会见到重要的成果。当然,这些进展将要靠年轻一代,同心协力来完成。科技创新的崛起,是经济崛起的基础。但是必须有一批重大的科硏要由我们自己培养的学者独立的创作出来,这个指标是我们必须做到的,我也相信我们有能力达到这个指标。

我想,同学们都会惊讶:我们还是本科生,很多学问都没有学过,你凭什么说十年内我们会对科技有重要的贡献?

那是因为你们太小看自己了。

你们把基本科学学好,技术熟练后,很快就可以海阔天空地去闯、去创新了。回顾历史,大部分科学上的突破,都是在科学家三十岁以前完成的。

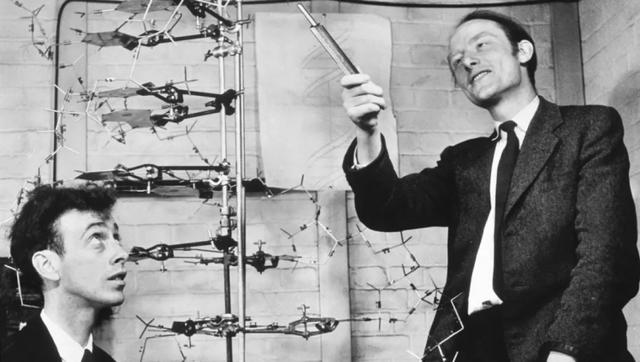

牛顿、爱因斯坦、Crick-Watson(克里克与沃森)、Fermi(费米)、陈省身等人最重要的工作都在他们年轻时做出来的。这些划时代的,甚至可说是惊天地、泣鬼神的工作,虽然成于少时,但绝不是凭空创造。事实上,它们都是有迹可循,经过艰苦学习,多次失败,最后才成功的。

陈省身(图源:George M. Bergman@wikipedia)

记得我年纪与你们相若时,懂得的东西实在不多。六十年代香港的数学博士也就不过寥寥几个,图书馆收藏的数学书也不见得比一般的书店多。我看的数学书,大部分是国内版,或托友人到台湾买来的盗版外文书,种类少得可怜。但是,我从来没有放弃过做大数学家的念头。

我看了所有能够看到的数学书,最重要的,是做了书中的所有习题。这并不是课堂上老师要求的事情,我努力去做,一方面是出于兴趣,一方面是知道要成为优秀的学者,必须将基础打好。

四十年来我每天都在学习,但还是要承认,在中大学时打下的基础是最重要的。

做学问的态度

学习的过程,不可能是无往而不利的,最重要的是找出自己的弱点。做习题正是找出自己弱点的门路。

当然,听课、发问和与同学交流也非常重要。我在大学时的数学水平已远超同侪,但是和同学交流,还是有很大的好处的。我在给同学讲解时,往往找到新的自己还未理解清楚的地方,由此温故知新,得益不少。即使到了今天,有时在给学生讲解的一瞬间,往往灵光一闪,找到新的想法,解决了一些难题。

做学问,尤其是有深度的学问,不是靠一时的冲动就可以完成的。我们听人讲故事、看电影,作者为了将气氛营造得更为动听,往往戏剧化的说:某人即使没有什么学识,也没有花什么功夫,却在极短的时间内,解决了重要的问题,完成了一些前无古人,后无来者的学问,而且不倚靠任何其他人的想法。

在 Good Will Hunting(编注:中文译名为《心灵捕手》)这部电影中,描述一个在 MIT 的清洁工人,没有经过学习,却在一个夜晚上,解决了一个有名的数学难题。

我可以跟你们说,这些事情历史上从没有发生过,我也不相信以后会有。

科学界研究的题目多如牛毛,但重要的只占少部分。每天都有成千上万的论文发表。假如每篇文章都有创见的话,人类的科学成果将会远远超过今天了。

话说回来,文明毕竟是累积的,科学的突破往住建基于众人思想的融汇。即使不太重要的发现,只要有新的意思,也是有价值的,这样就能发挥所谓集腋成裘的作用。

至于有学问的大师,有更独特的创新贡献,承先启后,引领风骚,但是他们的工作毕竟还是在前人工作的基础上完成的。

例子:发现 DNA 和广义相对论

要懂得做好学问,必须了解科学发展的过程。我经常鼓励学生去读名人传记,了解著名学者如何学习、克服挫折和开拓新的方向。我的专业虽是数学,但在阅读其他学科名家的成功经验时,也会深受启发。

沃森与克里克(图源:wikipedia)

记得读詹姆斯·沃森(James Watson)写的一本小书,书中描述他与弗朗西斯·克里克(Francis Crick)发现 DNA 结构的一段故事。他们为了研究生物的基本结构,三年间完成了二十世纪其中一个最伟大的科学杰作,其过程可以说是引人入胜,但也不乏奸诈之道。

当时沃森才二十出头,跟你们年纪不相上下。他的基础虽然很好,但是成功的主要原因是靠无比的专注和热情,深信可以攀登生物学的高峰,完成人类有史以来最重要的一项工作之一。

他找到一个好拍档,那就是克里克。他们合作期间,曾遇上停滞不前的低潮,但他们并没有放弃,透过学习并利用同行最新的结果,终于比竞争对手莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)早一步,测定了 DNA 的结构。

黎曼(图源:wikipedia)

我现在再讲另外一个故事。在研究空间这个重要的观念时,黎曼(Riemann)和爱因斯坦(Einstein)都受到前人的影响,因为在他们之前,除了欧几里得描述的平坦空间外,世人并没有一个具体而有用的空间概念,黎曼很早就知道空间除了描述每一点附近的几何外,还需要描述它们彼此的关系,而这种关系,需要由大自然也就是物理学的基本定律来决定。

黎曼在他二十五岁时发表他的第一篇文章,他四十岁去世,一生发表了三十三篇文章,开创了数学和物理学上的不同领域。他的著作如行云流水,好像得来全不费力,他有名的黎曼猜想的文章,可以说是数论历史上最伟大的文章之一,却寥寥三页。但是人们最近发现了黎曼未发表的文稿,原来他做了大量的计算。他引进黎曼空间的曲率张量的观念的方法却是由热传导的问题引出。他也从他的老师高斯学习到计算的技巧。

黎曼对电磁场的物理有莫大的兴趣。他推导了麦克斯韦(Maxwell)方程的前三条,但是由于他去世得比较早,没有机会看到法拉第(Faraday)的实验,也不知道法拉第的力场的观念,所以没有完成麦克斯韦方程的全部理论,可见一个科学家兴趣要广,要博览群书。

爱因斯坦在 1905 年完成相对论的创作时,受到麦克斯韦方程组里面存在着洛仑兹(Lorentz)对称的影响。他当时也想融合相对论和牛顿力学,但是遇到很大的困难,因为他对几何学认识不深,对时空应有的背景并不了解。直到 1908 年他的老师闵可夫斯基(Minkowski)才利用洛仑兹变换的概念引进了时空的观念。他也在这一年中了解到相对论和牛顿力学的融合不可能用简单的方法,单单改变牛顿力学即可以完成,还需要彻底地改变空间的观念。他受到哲学家马赫(Mach)的影响,更透澈的了解相对的观念,他又从他的老师闵可夫斯基那里知道:由于狭义相对论的要求,时空两个观念不可分,必须要在四维空间才能自然表示出来。因此牛顿引力方程必须要有根本的改变,引力不能单纯由一个函数来表达。在 1912 和 1913 年,他找到他大学时的同学格罗斯曼(Grossmann),才知道张量是他需要的数学工具,而黎曼几何的观念,正是他所需要的描写重力场空间的基本工具。经过多次的奋斗,和列维-奇维塔(Levi-Civita)及希尔伯特(Hilbert)的交流, 他才在 1915 年完成广义相对论场方程的伟大工作。

格罗斯曼与爱因斯坦(图源:ETH-Bibliothek Zürich/Bildarchiv)

在这里我们看到伟大科学家们在自己的学识尚未完美时的奋斗经验,锲而不舍的精神。从沃森和爱因斯坦的故事中,我们可以看到以下三点:

1. 年轻人要有充实的基础知识。一但碰到重要问题时,能有足够的工具来解决它。即使工具不够,也懂得找合适的学者合作。 克里克是沃森的合作者,格罗斯曼是爱因斯坦的合作者。他们的知识是互补的。

2. 做学问要有热情,有了热情才能够专注。重要的成果往往需要三年、五年甚至十年才能够完成。

3. 找到正确的方向,做重要的问题。决定后便勇往直前,义无反顾。

这三件事情可以说是显而易见,但真正实行时,却不见得人人能够做到,这是什么原因呢?

我们逐点来讨论。

一、所谓充实的基本知识是多方面的。以本人为例,我是研究几何的。年轻时喜欢数学的严谨性,从数理逻辑中看到数学的真和美,虽然我并没有研究这门学问,我却知道它在何处发挥作用。但是我本人没有掌握到数理逻辑的基本技巧,即使我从前斯坦福的同事保罗·寇恩(Paul Cohen)和现在哈佛大学的同事休·伍丁(Hugh Woodin)都是伟大的数理逻辑学者,我欣赏他们的工作,自己却始终是一个门外汉,没有办法去做这方面有意义的硏究工作。

本世纪人类的知识突飞猛进,跨学科的知识更是如此。事实上,大部分创新的科学都是透过不同学科的融合,擦出火花来完成的。二十世纪最伟大的两位数学家,一个叫赫尔曼·魏尔(Hermann Weyl),另一个叫安德烈·韦伊(André Weil)。他们学富五车,在不同的领域上都有伟大的贡献,我的导师陈省身的工作主要受益于 Weil,Weil 在世时,有一次和我闲谈,就指出任何一个伟大学者,必须精通两门以上的学问。

(左)赫尔曼·魏尔(图源:wikipedia)(右)安德烈·韦伊(图源:IAS)

很多人都同意这看法,但却忘记了一个重要的事情,就是有能力融合不同学科的学者,其能力和知识水平都要跟这些不同学科的专家相若,即使在某方面的知识跟不上,他也能理解问题的困难所在,找合适的专家求教,正如沃森找到克里克和爱因斯坦找到格罗斯曼帮忙一样。当然,满足这些条件的科学家实在不多。

中国有不少专家只注重科学的应用,而不愿意在基本科学下功夫,这是十分肤浅的看法。事实上,从工业革命以来科技的突破,无不源自基本科学的发展。

对基本科学的认识不够深入,只满足于应用而沾沾自喜,终究是尾随人后,依样画葫芦罢了,更不用说有能力做跨学科的学问了。

十多年来,我在中国见到不少应用数学家有这样的毛病,即基本功夫不够坚实,却鼓吹交叉学科的重要性。这样做反而把本来应当发展的基本学科也推迟了,正是“画虎不成反类犬”。

同学们年轻时务必踏实,将基本学科学好。同时也应研习应用科学,因为这些知识能增长见闻,使我们对学问有更宽广的认识,一方面说明我们了解基本科学的真谛,一方面在应用基本科学的原理时,能够得心应手。进修理工科的同学,必须学好微积分。至于语文训练,则是所有同学都应该熟习的。

这种训练,只是成为真正学者的第一步,假如想进一步立言以至于古人所说的“不朽”,则可以看看韩愈《答李翊书》里的描述:

将蕲至于古之立言者,则无望其速成,无诱于势利。养其根而俟其实,加其膏而希其光。根之茂者其实遂,膏之沃者其光晔。

始者,非三代两汉之书不敢观,非圣人之志不敢存,处若忘,行若遗,俨乎其若思,茫乎其若迷。当其取于心而注于手也,惟陈言之务去,戛戛乎其难哉!...... 虽然,不可以不养也。行之乎仁义之途,游之乎《诗》、《书》之源,无迷其途,无绝其源,终吾身而已矣。

古代的学者以四书五经为各种学问的源头。现代学问则宏大得多,除传统文化外,还要加上东西方的哲学思想、历史、文学和艺术。

当然还有科技,它描述大自然最真实而美的一面。我们通过基本物理、数学和生物等学科来掌握它。

二、 一个胸怀大志的学者,必须有远见。有的想了解宇宙的结构,星体的运行,粒子的基本原理;有的想了解生命的起源,人体的构造,疾病的疗法;有的想了解流体的变化,计算机的运作等等,这都是发人深省的问题,值得我们去追求。

有了这些目标,而又具备适当的基本训练后,就要找最好的问题,努力去解决它。志同道合而又跟你在知识上互补的朋友是很要紧的。良师益友和优秀的学生,使我学问得益不少,和他们交流可以说是赏心乐事。

有深度的工作往往需要花很多工夫才能够完成。在失败后再尝试,屡败屡战后才能成功。能持久必须要有热情,要高瞻远瞩。

首先,要达到有王国维先生所说“独上高楼,望尽天涯路”的境界,才知道自己想做的学问确有意义,值得奉献一生的精力去完成。

追求学问的热忱需要培养,这关乎一个人的情操。如何除去名利的羁绊,让我们欣赏大自然的本能毫无拘束的表露出来,乃是培养学问感情的第一步。

屈原说:“纷吾既有此内美兮,又重之以修能。” 就是说有了这种感觉以后,再加上努力,就可以做大学问了。

我有幸接触过不少伟大的学者,他们在工作上执着入迷的程度,只可以用欧阳修的词句来描述:“人间自是有情痴,此恨不关风与月。” 从这里自可窥见他们成功的因由。

宋徽宗的词云:“怎不思量?除梦里有时曾去。” 很多重要的创作发明,是学者在有深厚感情的潜意识中完成重要的创作发明,是学者在有深厚感情的的。

三、如何去找正确的方向?这是一个很困难的问题,一方面要有师友的帮忙,一方面需要有浓厚的好奇心。

大自然无穷无尽,现象万千,其中必有某种现象使我感到疑惑,从而心动,从而兴奋不已。于是本着好奇心,锲而不舍地找出此现象背后的原理,这是创新的第一步。然后,继续发扬光大这些研究,以至完成为一套有意义的理论。

谈做人

我们谈为学到此,现在可以谈谈做人了。

其实,我已经谈了不少做人的道理。当你全心全力去做学问的时候,实在找不出时间去做不应当做的事。反过来说,对权力或物质的欲望,窒碍了做学问的热情。

我看见某些朋友、学生做学问的态度,不禁慨叹权力欲望愚弄人如此。高尚的情操需要培养和坚持,良师益友、先哲懿范、文化修养都是培养这种情操不可缺少的。我希望青年人能克制私欲,以真挚的感情来欣赏和理解大自然的奥秘。

我一生中交了很多朋友,他们对于我的影响不止学问,我和很多人合作,得到不少第一流的结果。我的朋友不见得都是世俗的人看来最有价值的人,毕竟世界上完人不存在!

我常常记着孔子说的:

不得中行而与之,必也狂狷乎!狂者进取,狷者有所不为!

我的朋友多有狂狷之士,英国移民到波士顿附近,带来了不少清教徒。他们都有狂狷的行为。往往为了理想而吹绉一池春水。比较那些无所事事的彬彬君子有意思得多。狷者有所不为,这就是说,有羞耻之心,知耻近乎勇,中国读书人很多不知廉耻,拿不应该拿的钱,抄袭文章后,还得意洋洋,恬不知耻!甚至承认自己做过这些事后,还指责其他人比他做得更糟。

海涅画像(by M. D. Oppenheim,图源:wikipedia)

我喜欢阅读简洁的诗词,无论是中外的诗人,只要能够描述心中的感情,我都觉得不错。例如诗经,例如楚辞,例如古诗十九首,都能引起我的共鸣,以其真也。我也看外国的诗,歌德的,拜伦的诗都很好,最近看了德国犹太浪漫诗人海涅(Heine)的诗,很有想象力:

太空中的星辰,

几千年来毫无更动,

它们彼此面面相觑,

怀着爱情的悲痛。

它们说着一种语言,

十分丰富而美丽,

可是任何语言学家,

对这种语言都茫无所知。

我倒曾把它钻研,

而且铭记不忘;

我所依据的文法

就是我爱人的面庞。

(钱春绮 译 )

这首诗使我想起每个人在年轻时,都怀着赤子之心。我们关爱家人、朋友,也爱慕异性,对事物充满好奇。我们何不继续保持这份赤子之心,培养孟子的“浩然之气”,昂昂然做一个顶天立地的大丈夫?我们何必受到外界的影响,要富且贵才觉得舒适?学者有了独立的精神,自由的意志,方能创出不朽。

除了纯净自我的境界外,我们也要注意与家人的相处、与师友的交往:一个稳定和谐的家庭,一个尊重知识的家庭,使我们能够安心去做学问。反过来说,对父母、对师长不尊重,很难想象这种人会尊重有学问的学者,更难想象他们能够做出色的学问。所以宋儒说:“修身,齐家,治国,平天下。”

近代科学的发展日新月异,重要的突破往往是群体的工作,而非一人一时所能够完成的。做理论的学者须知道实验的结果,搞实验的学者须要有理论的指引,才能够完成前沿的科学工作。

在大型的学术合作中,我们要有谦虚的态度,宽宏的胸襟。除了“审己以度人”外,也应当“审人以度己”。

为什么要审人以度己?

因为个人的处境、志趣不同,能力也不同,不能单纯以自己的处境和能力来衡量对方,这样的合作才能够愉快。一般科学的合作不可能很精确地计算谁的贡献最大,总要采取宽容的态度,让以后的合作能够做出更多的成果。

创新的科学都是“在巨人的肩膀上”推进的,在时机成熟时,不同地方的作者,往往在不同的场合有着类似的想法,而得到相同的结果。

如何处置这些竞争的问题,影响到学者的声誉,很多学者在处置这些竞争时失败了,甚至于一蹶不振。我们须要学习如何处置这种不愉快的经验,从失败中站立起来。

学术竞争不一定是公平的,科学史上不乏大学者在竞争中愤愤不平。曹丕说:“夫人善于自见,鲜能备善。” 指出我们容易看到自己的贡献,却忽略了他人想法的重要性。

然而学问的道路是长远的,一个优秀而有毅力的学者,在得到优良的成果后,总会得到他们应该得到的重视。一时的失意不应该影响我们一辈子的成就,所以年轻人必须沉得住气,不断努力,不停地摸索,必须正如屈原说:“路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。”

寻求真理的路并不容易,但成功时的喜悦却无与伦比,这种喜悦有如看到造物的真谛,并非金钱和权力的感觉所能比拟。

但我们须要牢记:成功的路必须由自己去耕耘,这种成功才会带给我们一个纯真的喜悦感。一些作者凭借抄袭、造假或政治手腕得到的成功,恐怕难以得到同样的感觉。

愿我们同学也能享受这种至高无上的喜悦,为学术为祖国的建设努力。

这几年来,大概政府规管比较严,很多官员,甚至教授,做事不愿意负责任,很多重要的事在关键时候,没有人去完成它。这是很不幸的事情。我们必须要改变这个作风,社会才能有进一步的发展。

我以前中学时读左传里面记载的齐国和晋国的一次重要战役,左传叫它做鞍之战。

这次战役齐侯轻敌,但是晋将郤克和御车的张侯都表现出无比的坚守岗位的勇气。五十多年后我还记得:左轮朱殷,岂敢言病 这两句话。它描述当时激烈战斗时,血流到车轮上,还是坚持击鼓,鼓励士气,晋军才能大胜齐军。

癸酉,師陳於鞍。邴夏禦齊侯,逢醜父為右。晉解張禦卻克,鄭丘緩為右。齊侯曰:“餘姑翦滅此而朝食!” 不介馬而馳之。卻克傷於矢,流血及屨,未絕鼓音。曰:“餘病矣!” 張侯曰:“自始合,而矢貫餘手及肘,餘折以禦,左輪朱殷。豈敢言病?吾子忍之。” 緩曰:“自始合,苟有險,餘必下推車。子豈識之?然子病矣!” 張侯曰:“師之耳目,在吾旗鼓,進退從之。此車一人殿之,可以集事。若之何其以病,敗君之大事也?擐甲執兵,固即死也。病未及死,吾子勉之!” 左並轡,右援枹而鼓,馬逸不能止,師從之。齊師敗績。逐之,三周華不注。

《左传·鞍之战》节选

这里可以看到晋军打胜仗的原因:从主帅以下,都知道自己责任的重要性,张侯知道“师之耳目在于旗鼓,进退从之!” 为了君之大事,擐甲执兵,固即死也,病未及死,吾子勉之!

这样子并死为国家的精神已不容易见到,但是无论是做学问或是做人,必须负责任,方能顶天立地,做个有意思的人!

作者简介

丘成桐为美国哈佛大学数学与物理学教授,美国科学院院士,中国科学院外籍院士,菲尔兹奖、克拉福德奖、沃尔夫奖、马塞尔·格罗斯曼得主。发展了强有力的偏微分方程技巧,使得微分几何学产生了深刻的变革,解决了卡拉比(Calabi)猜想、正质量猜想等众多难题,影响遍及理论物理和几乎所有核心数学分支。

本文为丘成桐教授 2019 年 5 月 16 日于清华大学的演讲稿,“赛先生”获授权转载。媒体或机构如需转载,请联系作者与《数理人文》杂志(订阅号:math_hmat)。

评论