「专家论剑」解学芳等 |“一带一路”国家与地区数字文化产业研究

原创作者:解学芳 张佳琪 同济大学

责任编辑:陈天宇 同济大学

本号编辑:胡心蕾 华东政法大学

公益平台:文化上市公司

文公使命:让文化为资本领航

《 “一带一路”国家与地区数字文化产业集聚与中国全球价值链地位攀升研究》

作者简介

解学芳,同济大学人文学院副院长,长聘特聘教授,博士生导师,获国家级高层次人才、上海曙光学者、上海浦江人才等荣誉称号,国家社科基金重大项目首席专家,美国杜克大学(Duke University)访问学者。国际创意管理专委会副主任,同济大学校务委员会委员,同济大学科技伦理委员会委员,艺术与创意产业研究所所长,《中国城市文化报告》常务副主编。主要从事网络(数字)文化产业研究。

张佳琪,同济大学人文学院博士研究生,主要从事文化产业研究。

摘要

当前,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,“一带一路”建设如火如荼,深刻影响了国际经济和产业分工格局,并重构着“一带一路”沿线的竞争格局。在数字化和创新经济推动下,“一带一路”沿线数字文化产业发展加速整合。本文探究了“一带一路”沿线不同国家和地区数字文化产业发展演化态势,结果显示,数量维度,中国、波兰集聚程度最高;营业收入维度,中国、以色列、新加坡呈波动集聚趋势;区域维度,东亚集聚程度最高,中国在全球数字文化产业集聚格局中处于中上游水平。鉴于此,我国应抓住“一带一路”建设战略契机,发挥技术创新对数字文化产业发展的重要驱动作用,突破核心技术,实现创新驱动;培养与引进复合型数字文化产业人才,优化文化人才结构;建构自主知识产权体系接轨国际,打造“一带一路”知识产权共同体,从而实现我国数字文化产业全球价值链地位的攀升。

一、引 言

大数据、人工智能等数字技术的应用显著提高了传统文化产业的附加值。数字技术与创意内容跨界融合催生出新型文化产业形态[1]。数字文化产业主要以文化创意内容为核心,依托数字技术进行创作、生产、传播和服务[2]。“互联网+”时代文化产业向数字文化产业发展已经成为时代的主流,对国家经济发展、社会进步均有重要影响。数字文化产业改变了信息的传播与交流方式,提高了大众文化消费水平,丰富着人们的文化生活。在数字技术的推动下,创意与“互联网+”相关产业相互渗透,淡化了原有产业边界,呈现多业态相互交融发展的新兴文化产业集聚格局。创新驱动下的数字文化产业作为一种高附加值的新业态,已逐渐成为发达国家与地区的经济支柱之一,成为推动城市更新、转变经济发展方式、全面提升经济能级的核心驱动力。

技术挖掘、激活进而提升文化资源价值引领着数字文化产业快速发展。数字文化产业的概念原型最早出现在20世纪90年代的英国,《创意产业路径文件》(Creative Industries Mapping Document)首次提出了“创意产业”[3]。继英国之后,美国、日本等国家对于创意产业的理论研究不断展开,并且进行了卓有成效的实践探索。20世纪末,现代信息通信技术、互联网技术等数字技术爆发式发展,技术由此被引入数字文化产业的研究,从而产生了数字内容产业、数字媒体产业、数字艺术创意产业等新的概念。尤其是2010年以来,大数据、物联网、云计算等技术给数字文化产业带来颠覆性的变革。

新文化经济的地理特征是在可能发生跨部门知识溢出的特定区域产生集聚[4],而集聚区内的企业创新合作形成规模经济,从而产生强大的溢出效应。以高新技术产业为代表的集聚区是世界经济发展的重要力量[5]。数字文化产业作为典型的新文化经济,汇集了尖端数字技术,其发展越来越受关注。本文研究聚焦“一带一路”沿线国家的数字文化产业发展,涉及中亚、西亚、南亚、东南亚、中东欧、非洲等60多个国家,因文化相似性以及地理因素,“一带一路”沿线国家本身存在经贸往来、文化交流的基础,差异化的文化需求又为数字文化产业提供了广阔的市场空间[6],“一带一路”倡议更是为跨境地区的企业创建了良好的投资环境,有利于数字文化企业的集聚和产业发展[7]。

二、比较维度:“一带一路”沿线国家和地区

数字文化产业集聚现状

基于创新驱动推动本国经济社会发展已成为全球各国共识。创新是数字文化产业发展的驱动力,借助数字化技术崛起的数字文化产业作为一种新的文化业态蓬勃发展。新技术的层出不穷及其在文化产业领域的广泛应用与“一带一路”倡议的制度安排推动了“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业新业态、新模式的不断涌现,引发了产业重大变革。下面选取数字文化产业的代表——数字文化产业上市公司,从上市公司数量、营业收入两个维度比较2008-2017年“一带一路”沿线国家和地区的数字文化产业集聚状况。

(一)数字文化产业规模逐步扩张

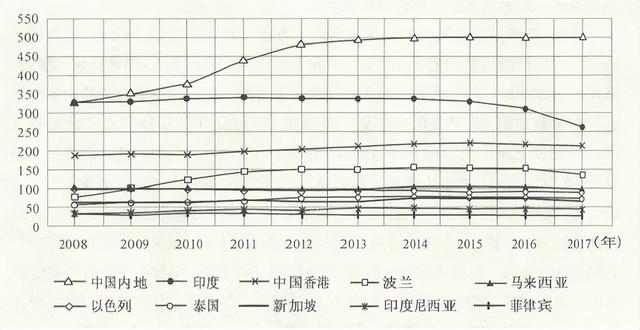

数字文化产业已成为诸多国家新兴产业的战略方向和重要经济构成。从规模总量指标来看,“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司数量在2008-2017年总体呈上升趋势,从1495家增长至1634家,环比增长9.23%,其中2014年达到峰值1810家(详见图1)。在区域分布上,2008-2017年“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业发展存在明显不均衡性:第一梯队为中国内地与印度,数字文化产业上市公司数量保持在300家以上;第二梯队是中国香港、波兰、马来西亚、以色列、泰国、新加坡,数字文化产业上市公司数量在50-250家之间;第三梯队以印度尼西亚、菲律宾为代表,其上市公司数量在50家以下。所处梯队的差异反映了“一带一路”沿线不同国家和地区的经济体规模和文化产业整体发展水平。

图1 “一带一路”沿线数字文化产业上市公司总量10强

实际上,中国与印度的文化产业发展与发达国家相比,起步略晚,但自两国分别提出“互联网+”“数字印度”等发展战略以来,中国与印度快速成为世界数字产业大国,数字文化产业发展迅猛,在“一带一路”沿线国家和地区中居于前列。从数据来看,2008年中国内地、印度数字文化产业上市公司总量分别为330家、328家。中国自2009年《文化产业振兴规划》将文化产业提升为国家战略性支柱产业以来,在“互联网+”战略的加持下,数字文化产业发展步入高速阶段,逐渐成为中国文化产业结构性调整的中坚力量,上市公司数量迅速增多;而印度作为世界电子信息产业后发国家,经过多年的快速发展,数字文化产业发展基本稳定前行。2016年、2017年受“废钞令”以及世界经济体消费低迷的影响,印度经济增速回落,数字文化产业发展也出现明显下降;而中国数字文化产业上市公司数量一直领先于印度,且差距不断拉大,2017年中国数字文化产业上市公司数量是印度的1.9倍。

数字文化产业发展与国家战略息息相关。发展数字文化产业是促进国家经济转型的战略举措,为经济持续增长提供了强劲动力。2008-2017年,波兰在“数字波兰”国家战略推动下,经济与社会数字化转型加速,数字文化产业上市公司增长势头最为强劲,数量从80家增加到133家,增幅为66.25%,其中2014年高达154家。数字文化产业是波兰经济走出低谷、复苏经济的重要支柱,波兰逐渐形成了结构多样的数字文化产业发展格局,尤其是游戏与数字动画发展迅速。在“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业普遍高速发展的背景下,2008-2017年,希腊和俄罗斯的数字文化上市产业公司数量却呈持续下降趋势,希腊从36家减少到18家,俄罗斯从24家减少到14家,降幅分别为50%、41.67%。希腊是2009年欧元区金融危机的发源地,也是受打击最严重的经济体,长期深陷债务危机,大量数字文化产业上市公司破产倒闭。而俄罗斯自2008年国际金融危机以来经济增长也不够稳定,甚至出现明显的停滞与衰退,尽管俄罗斯试图通过发展高新技术与新兴产业来减少对能源领域的依赖,但并未得到实质性进展,数字文化产业大多是一些微型和中小型企业,产业发展遭遇很大的阻力。

(二)营收总额指标呈现波动上升趋势

高科技数字产业集聚对一个地区的经济发展具有重要推动作用[8]。伴随着“一带一路”倡议得到越来越多国家的认同和响应,各国积极开展文化贸易合作,搭建文化交流平台,推动着数字文化产业蓬勃发展。2008-2017年,“一带一路”沿线国家和地区的数字文化产业上市公司营收额总体呈波动上升趋势。

首先,2008-2013年的“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司营业收入均有显著提高。中国数字文化产业上市公司营收额高居榜首,且增速最快,从1486.28亿美元增至3841.08亿美元,增幅高达158.44%(详见图2)。中国香港数字文化产业发展迅速,数字文化产业上市公司的营业收入总额从1461.90亿美元到2722.17亿美元,增长了86.21%,其中中国香港绿洲游戏网络科技有限公司、AnimocaBrands公司、Teeplay公司优势突出。俄罗斯的数字文化产业从21世纪初开始发展,2008-2013年,数字文化产业上市公司的营业收入总额从491.90亿美元到698.59亿美元,增长了42.02%,其中著名的网络服务门户Yandex公司在本国的市场份额已超Google。新加坡政府在外部市场波动威胁国家经济可持续发展背景下,寻求发展文化产业以化解经济震荡消极影响,颁布了多元的文化政策,自2005年“文艺复兴城市”战略已进入第二、第三阶段[9],数字文化产业成果显著,营业收入总额增长三成。总体而言,这个阶段,“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业保持较快发展。

图2 “一带一路”沿线数字文化产业上市公司营收总额15强

(单位:亿美元)

其次,2014-2015年的发达国家经济复苏不均衡,地缘政治局势紧张,影响了“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司的营业收入,增速普遍放缓,甚至不少国家和地区的上市公司陷入营业收入下滑的低谷。俄罗斯由于油价暴跌加上西方制裁加剧,数字文化产业受到经济危机的直接打击,上市公司营收额从462.19亿美元减少到299.16亿美元,降幅高达35.27%。受到欧盟制裁与俄罗斯波及,捷克数字文化产业上市公司的营业收入总额从24.49亿美元减少到21.56亿美元,降幅为29.49%。中国澳门产业结构单一,在互联网新兴经济下的经济衰退影响加剧,数字文化产业营业收入总额从170.53亿美元减少到117.91亿美元,下滑了30.86%。与此同时,柬埔寨重视数字经济的发展,将数字技术纳入旅游行业的供应链管理、智能服务等领域,抓住“一带一路”的国际合作契机布局数字产业并取得显著成效,数字文化产业上市公司的营业收入仍保持24.58%的增速。

再次,2016-2017年的“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司在国家战略导向下发展迅速,营业收入总额逐步回升。发展最快的是柬埔寨和阿曼,增幅分别为79.91%、29.20%。柬埔寨从国家层面关注具有战略性的新型产业——《2015-2025年工业发展计划》提出重点发展信息、通信业,2017年成立国家数字经济特区,更加注重数字文化产业的资源链的部署与配置。阿曼是海合会国家中发展最快的经济体之一,为了维持国家财政收支平衡,国家大力支持非石油产业发展,2016年颁布的第九个五年发展规划延续了“八五规划”(2011-2015年)的重点发展产业(信息技术产业与旅游产业),大幅降低石油和天然气产业在国内生产总值中的比重,数字文化产业上市公司的营业收入总额逐年上升,从20.64亿美元增长至26.67亿美元。

三、集聚规律:“一带一路”沿线国家和地区

数字文化产业集聚格局及演化

“一带一路”沿线国家和地区的数字文化产业发展存在很大差异,集聚度悬殊,这与各地区的经济、社会文化发展水平以及制度建设等因素息息相关。

(一)研究方法与数据来源

为了直观比较“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业集聚程度,本文以区位熵理论来衡量各国或地区数字文化产业的发展优势。所谓区位熵(LocationQuotient,简称LQ),或称专门化率,是由哈盖特(P.Haggett)首先提出并应用于区位分析的指标。区位熵的计算公式如下:

其中,qij表j地区i产业相关指标;qj表示j地区所有产业的相关指标;qi表示全国i产业的相关指标;q表示全国所有产业的相关指标[10]。区位熵越大,表明地区产业集聚水平越高。一般来说,当LQij>1时,表明某一地区某产业集中水平高于背景区域集中水平,具有一定的区位优势,在产业发展方面的潜力较大,竞争力较强;当LQij<1时,表明某一地区某产业集中水平低于背景区域集中水平,产业竞争力相对较弱[11]。由于区位熵分析法比较简便易行,相对容易获得产业相关数据资料,并能较好地反映出地区层面产业的集聚水平,因而已被学界广泛用于衡量某一要素的区位分布情况,反映某一地区某一产业部门的专业化程度[12]。鉴于此,本文选择数字文化产业上市公司数量和营业收入总额这两大指标,分析“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司数量区位熵以及营业收入区位熵,以便全面反映数字文化产业集聚水平。具体来讲,本文以“一带一路”沿线总体数字文化产业占所有产业的比重作为区位熵测算的评估基准,以“一带一路”沿线国家和地区的数字文化产业在各国的相对比重作为评估对象,构建区位熵模型。数字文化产业数量区位熵、营业收入区位熵的计算公式分别为:数字文化产业数量区位熵=[“一带一路”沿线某国(地区)数字文化产业上市公司数量/“一带一路”沿线某国(地区)所有上市公司数量]/[“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司数量/“一带一路”沿线国家和地区所有上市公司数量],数字文化产业营业收入区位熵=[“一带一路”沿线某国(地区)数字文化产业上市公司营业收入/“一带一路”沿线某国(地区)所有上市公司营业收入]/[“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业上市公司营业收入/“一带一路”沿线国家和地区所有上市公司营业收入]。

“一带一路”沿线国家与地区的数字文化产业数据来源于全球上市公司数据库。根据“中国一带一路网”的“一带一路”沿线国家和地区名单,并结合上市公司总部所在地进行数据搜集与筛选。受全球上市公司数据库所限,仅搜集到“一带一路”沿线45个国家和地区2008-2017年的数字文化类上市公司数据。

(二)“一带一路”沿线数字文化产业集聚演化规律

法国经济学家弗郎索瓦•佩鲁提出区域内聚集具有创新能力的企业群体,形成规模经济效应,在适宜经济与人才创新发展的“硬环境”与“软环境”下能够打造增长极通过集聚效应带动区域产业链、价值链、创新链的深度融合发展,从而产生极强的乘数效应和溢出效应[13],当前,数字变革正在物联网、大数据、云计算等数字技术牵引下兴起,新的创新应用呈几何级增长,催生出一大批新产业、新业态。其中新信息技术飞速发展推动了“一带一路”沿线国家和地区向数字化、网络化和智能化加速转型,引发了数字文化产业的链式突破,数字文化产业集聚的国家格局呈现出差异化演化态势。与此同时,集聚度的高低反映了不同国家和地区创新要素耦合度的差异、不同国家战略定位的差异与经济鸿沟的影响,以及技术创新与制度创新协同的助推力。

1.数量维度:不同国家和地区创新要素耦合度的差异

自然优势、运输成本、劳动力成本、知识成本是企业集聚的重要原因[14]。对于数字文化产业而言,集聚的动因还有创新能力、经济水平和文化产业发展基础。不同国家数字文化企业的投资环境、政策激励、竞争压力不同,数字文化产业的发展程度也有所不同。从2008-2017年数字文化产业上市公司数量区位熵来看(见表1),可以将“一带一路”沿线国家和地区划分为4个层级:第一层级是中国澳门,区位熵均值大于5,具有高度空间集聚优势;第二层级是以中国香港、波兰、以色列为代表的地区和国家,区位熵均值在1-2,具有明显集聚优势;第三层级以新加坡、印度、印度尼西亚为代表,区位熵均值在0.5-1,其数字文化产业相对集聚;第四层级是孟加拉国、越南、巴基斯坦,区位熵均值小于0.5,这些国家的数字文化产业尚未形成集聚效应。一般而言,在发展势头强劲的创新企业周围会出现相关联的发展企业,从而形成一定的企业群落。中国澳门的数字文化产业集聚程度最高,具有较强的比较优势,澳门位于亚太及珠三角经济区的中心地带,汇集了资金、技术、人才等各种生产要素,形成了一个经济增长极,但受产业转型、多元化发展的影响,极化效应削弱,数字文化产业的聚集程度有所降低。

表1 “一带一路”沿线数字文化产业上市公司数量集聚区位熵

当一个新兴产业面临经济危机、产业结构调整时,该产业的战略意义与发展潜力尤为明显,对经济产生的作用也更加突出。2008-2017年数字文化产业集聚增速最高的是科威特,其次是波兰,均得益于抓住了产业结构升级的契机。科威特是石油储量丰富的海湾国家,其经济来源单一,严重依赖石油出口,受世界互联网发展的带动以及全球经济一体化的影响,近年来科威特采取了一系列措施发展数字经济,以《展望科威特2035》为长期战略目标,从国家层面推进新技术的部署和应用,实现了数字化转型,数字文化产业上市公司数量区位熵从2008年的0.47增长至2017年的0.61,聚集程度赶超土耳其和埃及。而波兰数字文化产业上市公司的数量区位熵从2008年的1.54逐步增长至2017年的1.90。波兰的电信业与欧盟其他国家相比发展较晚,但2000年以来其消费电子市场一直保持增长态势,尤其是随着中欧班列的开行,波兰与“一带一路”的其他国家和地区之间经贸往来频繁,推动了数字文化产业在国民经济中地位的逐渐提高,显示出巨大的潜力和活力。

此外,政治、经济环境是影响数字文化产业集群增长或衰退的重要因素。土耳其与埃及的数字文化产业空间集聚态势逐渐消失,区位熵降幅分别高达36.95%、41.85%。土耳其从2013年伽齐公园示威事件和腐败案等事件开始,经济持续衰退,抗议活动频发,社会呈现持续性分裂特征[15],受恐怖活动、叙利亚难民问题等重重危机的影响,政治安全环境急剧恶化;而埃及2011年以来政局持续动荡,社会经济秩序混乱,各种暴力活动和恐怖袭击时有发生。安全形势恶化,经济发展遭受重创,导致两国数字文化产业发展的各类风险与不确定性因素增多,产业发展放缓甚至出现了倒退。

2.营收维度:国家战略定位的差异与经济鸿沟的影响

“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业发展不均衡,呈现出一定的“马太效应”(详见表2)。基础设施完善的国家和地区数字文化产业发展速度更快,基础薄弱的国家和地区产业集聚水平几乎处于停滞状态甚至出现不同程度的降低。中国澳门的数字文化产业在“一带一路”沿线国家和地区中集聚度最高,具有绝对优势,比第二名中国香港高出4倍,这既是澳门的优势,也是劣势与风险所在——澳门经济增长过度依赖文化产业,产业结构较为单一。科威特和中国香港的数字文化产业集聚水平位于全球前列,其中中国香港的数字文化产业区位熵虽有所起伏但维持在2.40以上,总体发展稳定;科威特因对信息通信基础设施的投资抢得了先机,2008年的聚集水平超过中国香港,但随时间发展呈小幅下降趋势,集聚化发展的势头受到一定程度遏制,2017年的区位熵为1.97,排名第三,仍远高于第四名马来西亚(1.17)。

表2 “一带一路”沿线数字文化产业上市公司营收集聚区位熵

中国内地、以色列、新加坡的数字文化产业呈波动集聚趋势。中国的数字文化产业在政策红利助推下已进入高速发展期,尤其是2012年发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》以来,聚集速度加快,区位熵从2008年的0.75上升到了2017年的0.90。以色列数字文化产业集聚水平也呈现出总体稳定态势,从2008年的0.88增长到2017年的0.97,其中2011年达到峰值1.02。以色列数字文化产业的发展离不开国防科技产业的协同,军用投资与研发为电子、电信、计算机软件和硬件方面的高科技产业奠定了基础,也为数字文化产业发展提供了坚实的技术,应用了跨屏互动技术的电视剧、真人秀等节目频繁输出到欧美国家,例如《一站到底》《谁想成为百万富翁》等等,在国际上具有举足轻重的地位。新加坡早在2006年就推出了“智能城市2015”发展蓝图,致力建设一个以资讯通信驱动的智能化都市,2014年将其全面升级为“智慧国2025”的十年计划,数字文化产业集聚水平从2008年的0.74一直走高,2010年、2011年达到峰值0.91,之后新加坡的企业数字化转型遇到瓶颈,2015年的区位熵降低至0.69,政府通过加强技术应用、平台建设以及与中国等海外市场合作等手段,重塑企业在数字经济时代的核心竞争力,数字文化产业集聚水平恢复至2008年的水平。

菲律宾与越南由于基础设施落后,投资环境与邻近的马来西亚、泰国相比不具有竞争优势,导致难以吸引国际投资,又受到经济下行压力影响,数字文化产业发展缓慢,难以形成规模效应。因此,菲律宾和越南数字文化产业集聚度低,区位熵分别从2008年的1.62、2.52降到了2017年的0.66,0.03,降幅达59.66%、98.99%。究其原因,当地企业缺乏自主研发能力和创新能力,加上受互联网发展水平与消费水平的制约,一定程度上影响了数字文化产业的发展。

3.区域维度:技术与制度协同创新的重要性

“一带一路”沿线的东亚国家和地区数字文化产业集聚程度最高。东亚的数字文化产业绝大部分集中于旅游业、娱乐业高度发达的中国澳门,2017年中国澳门数字文化产业上市公司的营业收入区位熵高达12.73,是中国香港的4.97倍(详见表3)。而“一带一路”沿线的欧洲国家和地区数字文化产业发展早,其总体集聚度仅次于东亚。2008-2017年“一带一路”沿线的欧洲国家的数字文化产业上市公司数量集中度位居第二位,其中,波兰和匈牙利的数字文化产业集聚程度相对较高。究其原因,随着“一带一路”国际合作的展开,中国与匈牙利等多个国家发起了《“一带一路”数字经济国际合作倡议》,加强通信领域与数字丝绸之路合作,匈牙利的数字文化产业发展开始加速,2017年数量、营业收入区位熵分别为1.35与1.14,在“一带一路”沿线的欧洲国家和地区中位列第二。

表3 “一带一路”沿线区域数字文化产业上市公司集聚区位熵

东南亚国家和地区入选数字文化产业前25强的数量最多,涉及马来西亚、印度尼西亚、新加坡、菲律宾、泰国、越南6个国家。其中菲律宾依靠ICT基础设施建设以及互联网人口红利,数字文化产业集中度一直保持高位,但其优势不断缩小,马来西亚、泰国后来居上——2011年马来西亚数字文化产业营业收入集聚水平(1.34)超过菲律宾(1.16),2017年泰国数字文化产业数量集聚水平(1.03)与菲律宾(1.06)相差无几。究其原因,马来西亚早在2008年就提出“国家宽带经济转型倡议”,启动了建设国家级的高速宽带项目(HSBB),泰国也在代工生产逐渐失去优势的情况下借由科技和创意的结合实现经济转型,制订了“泰国4.0”战略,并成立了数字经济和社会部。这两个国家充分意识到了数字技术对经济发展的重大作用,积极建设基础设施,鼓励创新变革,加快了数字文化产业的发展。

金融危机后,印度、斯里兰卡和孟加拉国等国的经济恢复发展速度远远高于巴基斯坦、阿富汗和尼泊尔等国[16]。其中,印度数字文化产业集聚区位熵在南亚国家和地区中最高,Infosys(印孚瑟斯)、Wipro(威普罗)、MphasiS(安复仕)、Patni(帕特尼)、Flipkart(弗利普卡特)等知名公司均集中在班加罗尔;营业收入方面孟加拉国的集中度最高,孟加拉国于2008年提出“数字孟加拉”国家战略,加大在人力、物力、财力等方面的投入,发挥了信息通信技术对经济发展的促进作用,并在库尔纳、巴里萨尔、朗布尔等城市建设高科技园区,助推了数字文化产业的迅速发展。

四、发展路径:我国向数字文化产业全球

价值链攀升的策略

数字文化产业在不同国家高度集聚的状况与态势反映了创新资源禀赋的特色,潜含着创新资源的生态式集聚。总的来看,我国在“一带一路”沿线国家和地区数字文化产业集聚格局中处于中上游水平,相比发达国家以及“一带一路”沿线国家和地区的前列地区仍有一定差距。

(一)理性认识我国数字文化产业集聚发展的优势

全球数字文化产业正处于高速增长期,中国的数字文化产业发展呈现出一定的后发优势。2008-2017年我国数字文化产业集聚水平在“一带一路”沿线国家和地区中始终领先,尤其是在数量上保持前五名。数字文化产业作为国家战略性新兴产业,在政策倾斜与扶持中成为宏观经济新常态背景下实现逆势增长的重要支柱产业,也成为企业投资风口。

中国数字文化产业发展战略可追溯至2009年的《文化产业振兴规划》,这一规划首次将发展文化产业上升到国家战略,明确指出文化产业的重点是数字内容产业。但直到2016年国务院《政府工作报告》中提出大力发展数字创意产业,这才首次从国家层面提出了“数字创意产业”这一概念,数字文化产业的提法也应运而生并形成制度化。2016年年底的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将数字创意产业正式列为与新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳并驾齐驱的新支柱,要求“到2020年形成文化引领、技术先进、链条完整的数字创意产业发展格局”。此后,在顶层设计的指导下,针对新闻出版、网络直播、网络游戏、网络表演等数字文化产业细分行业,文旅部(原文化部)、国家新闻出版广电总局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部等多个部门出台了产业政策,我国数字文化产业进入高速发展的战略机遇期。在此战略规划强力推动下,我国数字文化产业政策体系不断完善,百度、阿里巴巴、腾讯等企业已经成长为国际数字化巨头,引领着网络视频、移动与社交文化技术行业的发展潮流,在全球数字化经济体系中领跑。与此同时,要客观认识我国在全球数字文化产业集聚格局中的优势,根据自身优势确定发展定位和重点,将视野面向国际,以发达国家为坐标寻找差距,找到世界先进经验作为“他山之石”。

(二)审视我国在数字文化产业全球价值链中的不足

当前,全球正处在数字技术与创意历史性交汇的拐点上,以美国、英国为代表的西方发达国家凭借长期积淀的优势牢牢掌握了核心创意和知识产权,占领了数字文化产业全球价值链的前沿高地。尽管我国数字文化产业取得了一定的成绩,但主要还是加工制造型创意经济,与发达国家发展相比尚有较大差距,网络文学、游戏、直播、动漫、电影、VR等数字文化产业细分领域尚处于起步阶段。中国在数字文化产业全球价值链中尚处于劣势位置。

首先,技术对数字文化产业发展的支撑能力不足,产业集聚规模不突出。从数据可知,2008-2017年中国数字文化产业集聚度有所提高,数字文化产业上市公司数量从1.11增长到1.18,营业收入从0.75增长到0.90,增幅低于“一带一路”沿线数字文化产业集聚的平均水平(详见图3)。中国幅员辽阔,数字文化产业发展不平衡,相关基础薄弱,对数字文化产业整体竞争力提升的支撑能力并不足。此外,我国数字文化产业规模尚不突出,排名位于“一带一路”沿线国家和地区中的5-15名,2013年、2014年排名有所上升。究其原因,2013年提出“一带一路”倡议以来,“一带一路”沿线国家因地缘和文化接近性成为我国开拓国际文化市场的重要场地,不少数字文化产业上市公司的创新产品开始大规模出海,海外市场取得了较好成果。但与数字文化产业崛起的内外诉求相比,仍然存在数字化基础薄弱、平台能力相对不足、人才短缺严峻等诸多挑战。

图3 2008-2017年中国数字文化产业集聚情况

其次,数字文化产业战略布局相对滞后,发达国家已占据全球价值链的有利位置,向上攀升较为困难。美国早在2009年就提出“大数据”战略[17],2010年提出“数字国家”(DigitalNation)概念[18];德国于2014年出台《数字议程(2014-2017)》,2016年发布《数字化战略2025》,2017年发布《德国5G战略》,从国家战略层面高度对构建数字社会,建设数字强国做出了系统安排[19];英国则在全球最早提出“创意产业”概念,并于2015年发布《数字经济战略(2015-2018)》;而中国直到2016年才首次从国家层面提出“数字文化产业”概念,相对来说,战略部署较晚。美国商务部自20世纪末起把技术和互联网相关政策放在重要位置,构建了完备的政策体系,极大地促进了数字文化产业的全球扩张。比如美国电商巨头亚马逊热衷于通过互联网圈地运动获取全球市场,1998年斥巨资收购英国Bookpag和德国Telebook两家当地最大的网上书店拓展海外市场,2004年收购当时在中国发展势头良好的卓越网,成功进军中国市场。在政策导向下,中国的数字文化产业上市公司通过投资“一带一路”沿线国家和地区,努力打造全球化的“数字丝绸之路”,近年来发展迅速。比如阿里巴巴、华为、中兴等公司将“一带一路”沿线国家作为其战略发展重点,积极将中国本土的创新模式应用于海外市场,在全球范围内共建共享数字经济红利。鉴于此,我国加大创新驱动力度,尤其要集中资源做强移动互联网优势产业,形成成熟的数字文化产业创新生态系统,唯有如此才有可能实现弯道超车。

(三)我国数字文化产业全球价值链攀升的三大路径

随着基于大数据、区块链、人工智能等新技术推动的新经济时代的到来,数字文化产业发展被赋予了重要战略机遇期与跃升期,我国应适时构建良好的数字文化产业创新生态,成为“一带一路”国家数字文化产业发展的火车头,发挥引领作用,在全球数字文化产业发展格局中缩小与发达国家的差距,挺进主流市场,向全球价值链的中高端位置游走。

一是突破核心技术,形成创新驱动的数字文化产业集群效应。技术创新是数字文化产业发展的重要驱动力。全球数字文化产业上市公司巨头Apple、Microsoft、IBM的研发机构中心分散在世界各地,实现了服务网络覆盖全球的目标。我国数字文化产业也亟须构建起强大的数字创意研发网络和全球支撑体系。首先,创造有利于技术创新的生态环境,加大科技投入力度,加快数字基础服务与公共服务平台建设,综合利用政策、资金和信息优势,形成政府、企业、科研机构相互关联协作的数字文化产业生态系统,打通科技成果转化链条。同时,强化“一带一路”科技创新合作网络,提高数字文化企业技术研发能力,降低研发成本。其次,加强数字文化产业领域战略性前沿技术和核心技术研究,大力开发VR/AR技术、大数据技术、云存储技术与区块链等关键性数字技术,创新创作、生产、传播等重点领域的技术和装备,完善数字文化产业技术和服务标准,提升数字文化企业的核心创新能力。再次,推进产学研深度融合,实现技术创新上下游的有机对接,攻克重点领域的核心技术,广泛集聚创新成果转化。最后,数字技术要与内容、平台相结合,洞察用户消费需求,优化用户体验,丰富数字文化创意内容和形式,实现文化资源、科技资源和服务资源的互利互动和有效汇聚,加快打造一批数字文化产业集群,形成集聚效应。

二是培养与引进综合性数字文化产业人才,构建新型人才结构体系。人才始终在数字文化产业中处于关键位置,是产业发展的竞争力源泉。数字文化产业的创新发展和数字文化业态的升级,不仅需要技术研发人才,更需要能把技术应用到数字文化产业实践中的专业人才,建构起技术与文化内涵兼备的复合型人才培养体系至关重要。“一带一路”沿线诸如以色列等数字文化产业发展迅速的国家无不聚集了大量数字文化人才。数字文化人才缺乏是我国数字文化产业发展的瓶颈,政府应从整体上规划和布局人才战略,加快创新创意人才的集聚。一方面,加快培育数字文化人才。政府应建立数字文化产业人才培训基地,在空间规划与政策上给予一定支持;高校则应调整人才培养模式,跨学科培育创新型人才,打造数字文化产业人才输出高地;数字文化产业巨头应发挥作为优秀人才培养基地的作用,例如阿里巴巴达摩院、百度IDL、腾讯AI Lab,立足数字文化产业的前沿知识和技能输送人才。另一方面,吸引全球数字文化人才集聚。统筹推进与“一带一路”沿线国家的人才交流,落实柔性人才政策,吸引更多高端人才参与到中国数字文化产业研发与创新活动中。政府应不断优化吸引与留住高端文化人才的生态,根据当地实际深入梳理、整合、提升和实施各类人才计划和政策,对创新就业、教育与住房保障等核心问题提供政策优惠;加大各类人才工程和计划向数字文化企业倾斜的力度,设立高端数字文化人才专项奖励资金;建立合理有效的人才资格认证制度,完善数字文化人才培育和引进配套政策体系,形成有利于人才成长与集聚、发挥人才价值和优势的人才成长环境,为数字文化产业集聚效应发挥与高质量协调发展提供人才支撑。

三是完善自主知识产权体系接轨国际,打造“一带一路”知识产权共同体。知识产权是数字文化产业的核心和灵魂。俄罗斯数字文化产业发展的一大制约因素就是版权法未能发挥应有作用,导致盗版侵权现象严重,阻碍了中小型文化企业发展。而我国与发达国家相比,在知识产权的政策定位、政府指引、法制意识等方面也有较大差距,存在知识产权国际合作能力弱,企业知识产权保护意识不强,对投资地知识产权保护制度了解不足等问题。鉴于此,我国应高度重视知识产权保护对数字文化产业及国际经贸合作的重要作用,建立同世界接轨的完善的知识产权保护体系,包括完善的执法、维权、监督机制等。在“一带一路”沿线国家和地区,知识密集型的数字文化产业以数字技术与创新内容为核心,“走出去”,必然会涉及专利权、著作权、商标权等知识产权的跨国运用,这将使得知识产权的国际化更为迫切。鉴于此,一方面,亟须在“一带一路”沿线国家和地区定点建立数字文化产业知识产权服务平台,为企业在数字文化产业领域提供相关法律资源[20]。另一方面,应充分发挥我国作为倡议国的领导和协调作用,加快双边与多边合作模式的交互对接[21];加快与“一带一路”沿线国家建立数字文化产业领域知识产权合作备忘录,推动沿线尚未加入《贸易有关的知识产权协议》的国家尽快融入国际知识产权保护体系,建立国际知识产权合作协调机制,增强应对“一带一路”知识产权风险的水平,打造“一带一路”文化共同体[22]。

文章来源:

本文首发于《文化产业研究》2020 年第 3 期,第2-21页,经作者授权转载,略有改动。

参考文献:

[1] 臧志彭.数字创意产业全球价值链重构:战略地位与中国路径[J].科学学研究,2018,336(5):825-830.

[2] Fung A, Erni J. Cultural clusters and cultural industries in China[J]. Inter-Asia Cultural Studies, 2013, 14(4):644-656.

[3] Higgs P, Cunningham S. Creative industries mapping: Where have we come from and where are we going?[J]. Creative Industries Journal, 2008, 1(1):7-30.

[4] Darchen S, Tremblay D. Policies for creative clusters: A comparison between the video game industries in Melbourne and Montreal[J]. European Planning Studies, 2015, 23(2):311-331.

[5] 石培哲.产业集聚形成原因探析[J].经济师,2000(3):18-19.

[6] 蔡尚伟,车南林.“一带一路”上的文化产业挑战及对中国文化产业发展的建议[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016,37(04):158-162.

[7] 陈瑛,杨先明,袁帆.“一带一路”沿边产业带的企业集聚效应研究——基于GMS经济走廊企业调查数据[J].亚太经济,2018(03):21-29+149.

[8] Boix R, De-Miguel-Molina B, Hervas-Oliver J L. The Importance of creative services firms in explaining the wealth of European regions[M]. Berlin:Advances in Spatial Science, 2013:387-406.

[9] 屠启宇. 国际城市发展报告(2017) : 丝路城市走廊: 构筑“一带一路”战略主通道[M]. 北京: 社会科学文献出版社,2017: 198-206.

[10] 廖晓东,邱丹逸,林映华.基于区位熵的中国科技服务业空间集聚测度理论与对策研究[J].科技管理研究,2018,38(02):171-178.

[11] 周锦,顾江.基于区位商理论的区域文化产业发展分析[J].统计与决策,2013(17):102-105.

[12] 张军谋,周晓唯,孙国军,等.基于区位熵理论的甘肃省旅游产业集聚评价分析[J].西北师范大学学报(自然科学版),2018,54(01):127-134.

[13] 郭新茹,顾江,陈天宇.文化产业集聚、空间溢出与区域创新能力[J].江海学刊,2019(06):77-83.

[14] Ellison G, Glaeser E L, Kerr W R. What causes industry agglomeration? Evidence from coagglomeration patterns[J]. American Economic Review, 2010, 100(3): 1195-1213.

[15] 郭长刚, 刘义.土耳其发展报告 (2015)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015:33-34.

[16] 文富德.近年来南亚经济发展的特点及其趋势[J].南亚研究季刊,2012(02):43-49+111.

[17] 钟春平,刘诚,李勇坚.中美比较视角下我国数字经济发展的对策建议[J].经济纵横,2017(04):35-41.

[18] 闫德利,高晓雨.美国数字经济战略举措和政策体系解读[J].中国信息化,2018(09):8-11.

[19] 沈忠梅.德国数字化战略寻求与中国合作[N]. 经济参考报, 2016-04-06(004).

[20] 解学芳,葛祥艳.全球视野中“一带一路”国家文化创意产业创新能力与中国路径研究——基于2012-2016年全球数据[J].青海社会科学, 2018(4):51-59.

[21] 余晓钟,黄琴.“一带一路”倡议下国际能源合作模式集成创新研究[J].科学管理研究,2019,37(05):162-166.

[22] 唐全民.“一带一路”背景下知识产权保护的国际合作、协调与展望[J].学习与实践,2018(06):43-48.

封面来源

https://cj.sina.com.cn/articles/view/1980465571/p760b81a302700yzql?display=0&retcode=0

校对人员

张佳琪、范海霞、何鸿飞、范业闻

版权声明:

“文化上市公司”公众号是学术公益开放平台,任何机构和个人都可以转载“文化上市公司”公众号的文章,但请务必注明转载文章来源于“文化上市公司”公众号,并请完整注明文章作者及相关出处。对未依此规定转载者,本公众号将保留追究一切法律责任的权利。

免责声明:

本文仅代表作者个人观点,不代表“文化上市公司”公众号立场。

文化企业是文化产业的基础单元

文化上市公司,

代表了文化产业最为先进的生产力。

本微信公众号是由同济大学和华东政法大学

联合研究团队共同创建的公益开放平台,

旨在分享文化企业研究成果,

与学术界、产业界、投资界共同洞见

全球文化产业的历史演进、世界格局、

战略价值与未来大势。

文公智库

《文化上市公司》公益平台

学术顾问

解学芳 臧志彭

主编团队

轮值主编:陈天宇

轮值副主编:高嘉琪 申林

评论