他七十八年前从中国下南洋,没想从此两地隔绝,再没回头

当摄影和文字走入我的生活,它同时也扩大了我的交际网,加上没有工作束缚,让我有更多的时间和自由去做过去一直想做的事。寻根,就是其中一件大事。

我从哪里来?我究竟是谁?我的先辈如何离乡背井到新加坡落户?从童年开始,这些问题就一直在我脑中盘旋。“寻根”,于我而言,近乎是不可能存在的两个字。但 2015 年,我竟和它扯上关系,而且来得这么充满传奇性和不可思议。

这段经年历月、迂回曲折的人生故事成了我退休后的一个重要印记,对于重乡土又念旧的我来说,绝对有记录的必要。且听慢慢道来……

七十八年前的一次出走

1937 年,祖父带着十四岁的父亲,离开福建省金门县金沙镇三山里 16 号的屋子,直奔南洋石叻坡,从此开展一段未知的新历程。

1937 年发生芦沟桥事变,日军侵华。眼见时局动乱、家乡生活困苦,祖父做出如此决定完全可以理解。何况,祖屋后方 17 号及 18 号两座闽南式大宅正是宗亲先贤在新加坡致富后回乡兴建的,这样的成功例子给了祖父无比的信心。祖父把屋子交托给 17 号的宗亲代管,又把田地交给 18 号亲人代管及代耕。一切办妥,锁上家门,就此离去。

没想这一锁,从此两地隔绝,再没回头。

(李宁强祖居在金门西山前16号。七十八年后,屋宅外墙还完好不倒。摄于2015年)

祖父到了新加坡,在宗亲创办的九八行恒利号担任“大家长”职位,一家三口,包括我那会爬树的阿嬷,生活应该过得不错。如果一切顺利,也许回乡光宗耀祖的愿望很快就能实现。谁知命途多变,十年后,祖父在父亲成亲不久就逝世了,回乡的盼望终于破灭。父亲组织了家庭,一连生了七个儿女,被生活束缚得抬不起头,更别说有回乡的念头了。

(编注:九八行从事贸易,因收取二厘利润,因此称为九八行;所谓“大家长”,相当于总经理)

1965 年,父亲也在壮年病逝了,遗下自己老母亲和一群幼儿寡母,没人记得祖父曾经的愿望。从此连这仅有的联系也断了。隔洋迢迢,要如何寻根溯源?

只有等到 2015 年,一名凭著一股傻劲的孙子在机缘巧合下摸上那扇尘封七十八年的家门,所有的中断和失联才重新接上。

(李宁强2015年摄于西山前18号,此座闽式建筑为二十一世祖李仕挞在新加坡经商致富后 回乡所建,今列三级古迹。)

成绩册、神主牌和祖母的歌谣

我第一次接触“金门”这两个字是在上小学时,成绩册上籍贯一栏写着“福建省金门县”六个字,让我知道自己是福建人,也知道是来自金门,只是不知祖居所属乡里。 父亲大概在家乡读过私塾,每次接过成绩单就会慎重签上“李金狮”三个字,所以父亲的名字早已深植脑中。

(这是金门岛上通往“福建省政府”大楼的道路。图源:新加坡眼)

在客厅供奉福德正神的左边设有李家历代祖宗神位,用毛笔在红纸上写着“显考讳册咸李公之神位”,再用玻璃镜框镶起来挂在木板壁上。每逢节日忌辰,全家人随着阿嬷(编注:祖母)和母亲对着它烧香膜拜。有谁知道几十年后,“李册咸”这三个字像是电脑的输入码,最终要靠它开启寻根的通道。

比上小学还要早,阿嬷是我的启蒙老师,她教的不是数理文史,而是金门家乡风貌,风沙海滩、冷天寒风,还有到处的花生和番薯。她还常常吟唱金门歌谣,让金门乡音不断在我耳边回绕。

祖母吟唱这些歌谣时,常常怔怔望着前方,不久眼眶就红了。我年纪太小,依稀感觉祖母心里一定有其他的触痛,猜想她一定是在想已经无法回去的家。这时的我,只能陪着伤心,完全没想到有朝一日回乡的任务会落在自己身上。

无意的闯入,失落的离开

又过了近三十年,1998 年 12 月,我和太太随她弟媳到台湾娘家游玩,台湾亲友在盛情款待之余,突然建议一起去游金门。他们并不知道我家乡就在金门,我当时心头一阵波动,就这样在毫无准备,也不知道确实地址的情况下登陆金门。

12 月 15 日,一行八人跟随三天两夜旅行团,我第一次踏上金门,跨过门,走入祖母的梦中故土。别人都在游览,我却到处寻找父亲小时的生活空间。这样的茫然,注定要失望。无意的闯入,失落的离开。针对这次金门初接触,回国后,我写下《跨过门,家在哪里》一文,抒发当时的惆怅和失落,如今重看,仍然触动:

“盼到这一天,飞机在树间飞过,机轮重重擦过地面,终于跨过这扉无形的门。放眼,金的痕迹,在何处?我的记忆是祖母的梦,用一串串乡音童谣串成,颜色昏黄。毕竟珍藏四十多年,像散落的电影片段,不知哪一段接哪一段。海边吹来的风沙、冻入骨的空气、一间半塌的砖屋、翻过的番薯田,都是跳格的传说,没有一段是真正的经历。”

三天的游览,都在寻找祖母歌谣中散发的感觉,可惜却没找到可以对应的情景。不肯放弃,一有机会,就设法与当地人攀谈,希望能找到一点蛛丝马迹。《跨》继续写下当年这种无边际的摸索:

“一只白鹭鸶刷刷飞过天际,带起声音飘摇,远远吟唱:白鹭鸶,担畚箕,担到海仔埂,博一倒,拾一钱……”

(作者祖母常在歌谣中吟唱的白鹭鸶。2015年摄于金门太湖。)

所有回忆片段刹那间撞在一起,眼里模糊起来。没人发现我心思重重。那一批台湾来的亲友说着客语,都喝高粱去了,早忘了陪我寻找家门的承诺。

高粱酒入喉,像一块滚烫的石头,哽在喉咙再咽不下去。大家举杯,现场气氛好热。我离开欢乐,找了店外一名老者,问他哪里可以找到李姓家乡。话刚离嘴,就觉得这问话好笑。

老人眼里深邃得可以看见过去,他抬起手指了一个方向,口中喃喃自语。他告诉我战场就在古宁头,1949年古宁头战役时死了好多人。

(古宁头战役图。图源:新加坡眼)

古宁头姓李的最多,我看过资料,都这么说。老人的指引正吻合我自己粗浅的分析,当时还真深信不疑,正因如此,再容不下其他的可能。

竹脚与水头

记得祖母回忆金门故居时,常提到“水头”,而不是祖父的李氏家乡。这也难怪,水头是她的出生地,思乡情切,自然如此。如今想来,如果她当年也能多透露一点西山前的资料,或许一切将变得更为简单。

我把这样的缺憾写在《跨》里:

“祖母说她的家乡在水头,说着说着就不停抹眼泪。爸爸端坐在大厅,用乡音朗诵金庸的侠义江湖。直到四十二岁那年去世,他都没对我说过家在何处。

我出世的地方叫竹脚,在南国小红点新加坡。水头、竹脚,对仗好工整,可丝毫扯不上关系。我从小讲著、念著、唱着的乡音在千里外飘扬,有一种冲动,想到原乡去听这熟悉的声音。说穿了,不就是想去看看爸爸的家乡。这就是寻根,但我凭着什么,连个完整的地址也没有。

一阵钢铁敲击声叫醒我。小小一间打铁铺挤满人,连空气也热起来。对面打来的炮弹化身成了菜刀,躺在灯光下的玻璃柜里任人瞻仰。刀身闪著光烁,仍然没有金的痕迹。

我依然在寻根路上。”

不是古宁头

1949 年后,金门已成为战地前线,民生景物起了很大变化。1998 年看到的金门,怎么和祖母的描述距离这样大。《跨》这样写道:

“走进坑道,外边的阳光都在身后,一股凉意从背脊袭来。越走越深,直达人工水道。真难相信,从坚硬的花岗岩可以开凿出这一片天地,说是连船只都可以进出。但就是感觉陌生,这些都不是祖母口中的家乡,祖母的家乡没有这样的心思,祖母的家乡有的是土豆花生的芬香。她说的花生就种在我童年的心里,她说用家乡的花生可以做好吃的贡糖。虽然从未尝过,却早已熟悉这一种味道。

(坑道。图源:新加坡眼)

推销贡糖的声音毫无顾忌空袭而来:十种口味,试吃免钱!大家挤在土产店里热闹抢购,贡糖成了宝,穿着漂亮外衣,不是想像中朴实淳厚。推销小姐递来一块,说是猪脚口味,如果不喜欢,还有其他口味。但怎么吃都尝不到我梦中的味道,那种融合著祖母浓浓乡愁的口味。

旅行车终于来到古宁头,继续看坑道,参观八二三炮战史料馆。我心里跳动得厉害,难道是近乡情怯。想要问问导游那里有家的痕迹,却找不到恰当的词句。

对着展馆内的炮战照片,举起相机却按不下快门。我不信,连试好多次都是如此。这相机已是老战友,难道它也近乡情怯。把镜头转向走廊,景光没变,一按就卡嚓一声,心里萌生一股凉意。

急急离开展览馆,心头兀自不安,感觉古宁头是块是非地,全然没有祖母歌声中的祥和安宁之气。自己告诉自己,我找错了门。”

和西山前李家村擦身而过

金门行最后一天是参观山后民俗文化村。车子来到西山前的地标石前,不知何故停了下来,没有人下车,几分钟后车继续前行。后来,当知道家乡确实地点,再查了地图,才发现糊里糊涂错失了机会。

命运常喜作弄人,这样的擦身而过,让落实寻根的愿望又拖延了十七年。再节录一段《跨》文的描写:

“吃过芋头夹扣肉的晚餐,时间已近晚间九点。想起祖母所说:早早洗脚上床睡觉,明天田里还有艰苦的农活。但宾馆外又冷又暗,大伙没有睡意,还兴致高昂,走一段夜间村路去 K 歌。台北瞬间在空气里热闹起来,歌里尽是宝岛的乡愁。大家喊破喉咙,似乎想叫醒一九四九年后的沉寂。我找到金门王,唱了《妈妈请你也要保重》,再一首《流浪到淡水》,依然是台北风情。我望出窗外,芭蕉树在风中摇摆,远处黑漆漆一片,朦胧中像是一片翻过的田,一畦一畦,多少次轮回翻种,赤裸裸面对星空。

隔天,去山后民俗文化村参观屋角像燕尾的闽南古厝,路过西山前村,看到那著名的地标,用‘金门’二字设计而成的电话亭,突然有一种异样感觉。导游说,这里是李姓村,我竟全无反应,就像平常坐在旅行车里打盹,偶尔惊醒,车窗外掠过的只是平常风景,全然没在心里定格。

为什么,不知道。车已驶离,窗外,风声依旧。”

大概是已经决定,要好好回去做功课,再走一遍,不作无谓摸索。

回不去的家乡

回到岛国狮城,我不甘心,想想只有去请教南来的金门长辈,才是办法。终于想起一个人,他是我堂兄,和我一样是“宁”字辈,过去有见过面,但没人告诉我两人之间的关系,只能视他为同姓不同房的堂兄弟。

已是七十多岁高龄的他,一提起金门就喉咙哽咽。说明来意后神情立刻变得激动,他拭著泪说,一直盼望有回去的一天,但大半辈子过去,人还在新加坡。现在已不再指望儿女带他回去,看来,希望就快成了绝望了。

他看着我带去的金门地图,伸著颤抖的手,指著西山前村的所在地,慎重地对我说:这就是我们的家乡,在西山前,千万别找错地方。

“西山前”,那块擦身而过的地标石,霎时浮现脑中。这是一次重大的突破,知道了乡里,锁定目标,剩下的就是寻找确实的祖居和接头的亲人。

可惜,很快的,就接到他老人家去世的消息。当时心里一阵触动,久久无法释怀。人生遗憾总是不断,少小离家老大不能还,盼到一死也没能盼到回家,真是情何以堪。

有人叫我堂叔

又过了十几年,我什么行动也没有,但我知道其中原因,全是因为不愿见到这些可能发生的情景:屋子毁了、消失了,千里跋涉后找不到亲人、走入李家村没人认得…… 1937 年至今的漫长岁月,什么情况都可能发生,有这种顾虑一点也不意外。

2014 年,发生了一件事,证实我寻根的可能性依然存在。一名网友通过脸书私讯我,一再探询我的名字和籍贯,经过一番文字来回,他突然冒出一句:“我该叫你堂叔”。

他说,他是“康”字辈,但名字不按辈分,叫李汉敏。我俩的家乡都在西山前李家,按照族谱,“册、清、宁、康”,我比他长一辈,虽然他大我九岁。

(李氏家庙墙上的辈份排列碑)

我无缘无故多了一位堂侄。跟着,他寄来李家族谱,清清楚楚列明几十代人的亲属关系,我是二十四世,他是二十五世。他又谈了许多金门先贤的故事,问我祖父到新加坡时从事哪行。

也真巧,我祖父在丝丝街当“大家长”的恒利号,竟是他家族祖辈创立的事业。当时很多过番的金门西山前人初抵新加坡,大多在恒利落脚。他提到恒利号创始人李妈赞,在新加坡也是闽帮重要人物。李妈赞在金门兴建的闽南式大屋就在李仕挞及李册骞两位李家先贤的屋子右侧。

因为李汉敏的出现,我寻根的念头再起,心中那一棵快要枯萎的家族老树终于走出寒冬,发出新芽,准备再次迎接春天的到来。

(颜长辉与陈文淑夫妇。摄于2015年)

遇到四十年不见的贵人

老树逢春,也需雨露滋润。另外一位贵人就在 2011 年闯入我寻根的漫漫长路,直接催生了寻根大计。

她叫陈文淑,是 1971 年我在德明政府华文中学读高中时的同班同学,我俩很少交谈。2011 年,班上组织同学与老师欢聚会,我们再次见面。四十年的人生历练,反使大家心境放开了,又知道她籍贯也是金门,共同话题也就更多。

几次聚会,知道我想寻根,她说这事不难,她在金门有亲戚,只要我给他祖先名字,通过当地人可以问得出。我给了她“西山前”和“李册咸”,就等她回金门探询。

2015年,她回乡过年,不久就传来信息,说得到湖前亲友帮忙,已经找到我祖父故居。拍了很多照片,都是西山前 18 号,里里外外,非常详尽。她说,当时屋里只有一位妇人(后来知道是堂侄荣协的太太),她知道得不多,但却给了荣协和荣芳两兄弟的联络电话。过后文淑与荣协联络,确实一切无误。

我在新加坡看了文淑拍的照片,惊喜中存在很多疑惑。根据我读过的资料,又参考新加坡金门会馆出版的《金门先贤录》,知道 18 号是 1880 年新加坡浯江孚济庙(金门会馆前身)创始人之一的李仕挞回乡兴建的,我祖父怎会与他攀上关系?倒是18号前的 17 号,建屋人是另一位先贤李册骞,他也是当年新加坡的闽帮名人。因为名字中的“册”字,与祖父“册咸”的“册”一样,似乎关系更为相近。

我没让文淑知道我的疑虑,但心中想要实地了解的愿望越来越强烈。九个月后,印证事实的时刻终于到来了。

(陈文淑找到了西山前18号,二十一世祖李仕挞建。摄于2015年)

再次踏上金门

同年 8 月中旬,我已做好再访金门的准备,凑巧文淑说她在十一月要到金门出席侄女婚宴,问我要不要同行,顺便完成年初为我寻根探路的后续动作。没有迟疑,我和太太决定再次踏上金门。

11 月 12 日,我比文淑迟两天出发。这回不从台北空路入境,改由厦门五通码头坐渡轮过金门。船名是“五缘号”,上船一坐定,一眼就望见船窗玻璃上贴著红彤彤的传统剪纸,是一幅圆形的双鱼如意图,大大一个“福”字嵌在当中。心里突然踏实了,有缘又有福,想必一切都会如意吧。

船窗外一片海天朦胧,思绪飘到当年先辈由金门到厦门,再由厦门搭船到南洋的情景。无法想像这种大无畏的冒险精神是如何形成、无法想像迢迢水路有多少忐忑不安、有多少茫然和未知。

终于来到水头码头,踏上金门土地,心情无法形容。文淑带着妹夫驾车来接,直奔塔后民宿下行李,再到湖前红龙餐厅拜会餐厅老板,他是文淑的堂弟,也是此次嫁女喜庆的主角。

隔天一早,文淑联络了荣协,告诉他我已到金门,并安排明天去拜访。随后,大家到湖前陈家参与婚礼前夕杀猪送礼、祭祖祈福的仪式。我背着相机,到处拍下陈家上下的喜悦。没想就在这当儿,荣协等不及,直接就到红龙,以为可先见一面,却因我还在陈家忙拍照,就此又错失了。

这样也好,一切都在明天,11 月 14 日,直接在西山前,直接印证文淑努力的成果,直接消除我心中的疑虑。

(李仕挞第二十五世后人李荣协和李仕挞的捐官诰命合影。摄于2015年)

走入西山前 18 号

11 月 14 日,是湖前陈家嫁女的大喜日子,趁著早上送嫁后,晚上婚宴前,我在文淑带领下,朝文淑选定的目标前进。

车子很快进入郊外林荫大道。不久,金门高粱也在路旁迎风摇曳,一幅恬适的村野景象。大家有说有笑,只有我心情复杂,一语不发。金门的路标很清楚,每一个乡镇都在显目地点安上一块大石,石上刻着红色地名,一目了然,绝对错不了。二十分钟后,写着“西山前”的大石出现了,石头立在丫形叉路中,右边往东山前,左边往英坑和西山前。

车子直接拐进一片石铺庭院。车停在几座闽南古厝旁,人未下车,一名六十多岁的壮硕汉子从屋后冲了出来,直觉告诉我,他就是文淑的联络人李荣协。

忘了我是怎样和他交谈,总之接下来半个小时,我的情绪和思路都处在一种纷乱和亢奋中。荣协把我带进 18 号大宅正厅,引我看墙上照片,照片里是这栋五开间,二进式六大路宅第的主人李仕挞(1839-1911年),他穿着清朝官服,神色威严。

荣协又出示当年李仕挞向清庭捐买官衔的捐官诰命,我脑中收集的书面资料霎时得到实在印证。按辈分“史、册、清、宁、康”,李仕挞是“史”字辈,荣协是“康”字辈,已算是玄孙辈了。

(李仕挞像)

后来,荣协的兄弟荣芳也来了,又说了一些陈年轶事。我对着一间古厝、一堆家族资料、两位刚认识的亲人,他们都叫我堂叔,不知是该先坐下说从头,还是让他们引我到处看看。

总之,七十八年的历史,怎能在半小时内理得清。

我没忘记此行目的。我要知道祖父与父亲的过去,我家和 18号究竟是什么关系?

真相

李荣芳带来一本由手抄本基础续修而成的《浯洲西山前李家族谱》第一册。手抄本保存人是荣芳荣协两兄弟的父亲李宁耀,带头续修族谱的正是身为金门县东西山前李氏基金会第三届董事长的李荣芳。

荣协跟着搬出一叠已发黄的契约文件,上面写着祖父名字,而这些文件的代管人就是李宁耀。我一下全明白了,也难怪文淑到西山前探询时,乡里人一听到祖父名字立刻领她到 18 号找荣协。

(李荣协、荣芳兄弟搬出尘封七十八年的契约文件,过去所有的臆度和想像此刻都得到证实了。摄于2015年)

我心里一阵感动,七十八年岁月不算短,祖父离开时,荣协还没出世,上一代人竟把这承诺再交代后辈,一时间真找不到言语形容心中感受。荣协告诉我,他们数次到新加坡找人,但最后都失望而回。我心里很多问号,包括祖母和父亲的过去,却不知如何问起。

荣协拿来纸张,要我把祖父以下所有子孙的名字及生辰年月日写下来,他再把祖父以上的先人资科列上去,这一株曾经断层的家族大树终于找到了根,过去的缺憾也完满弥补了。

上香祭祖

一切办妥,该是认祖归宗的时刻了。两兄弟领我到左邻的李氏家庙(列号西山前 22 号)。

必须先作一些介绍,李氏家庙始建于康熙三十一年(1692),清光绪三十二年(1906年)扩建,民国八十八年(1999年)由金门县政府核定为县定古迹,目前见到的家庙是 2004 年重修后的面貌。家庙内供奉开唐君主唐高祖李渊公、闽南李氏始祖五山君怀公、山西前李氏一、二、三世祖及其他先辈。

我、太太与荣芳兄弟四人先在庙前合照,再进入庙内上香观览。此次来寻,心里并非十分踏实,不知结果如何,所以只带着一颗探询的心,倒没想到上香祭祖该有的准备。

荣芳点了十八支香分给我和太太。我拿着香,心里起伏,只有身临现场,才能理解。上香仪式是一种深具象征意义的行动,祖父与父亲离乡后没机会再上过香,七十八年后,竟由我和太太延续完成,不由令人神伤。当下此刻,又浮现父亲挑灯夜读武侠小说的背影,一句句金门乡音的朗读声在空中萦绕,一切都很遥远,此刻却那么靠近。

(作者夫妇与荣协、荣芳兄弟在李氏家庙前合照。摄于2015年)

我遵照荣芳指示上了香,赶忙拿出相机,尽量给家庙留下一些画面。我在庙里看到山西李氏的世代昭穆,也即是所谓的辈分排列。因为当时不知道,两个孩子的名字都没根据族谱。

参观完家庙,我想看看我祖父的家。我不敢说得太大声,因怕它已不存在。

看不到七十八年前上锁的门

两兄弟带我走过 17 号,隔一条通道,就是 16 号。一大半已被翠绿的牵牛花覆盖,只留几面墙、一个尖角的屋顶、还有硬朗的石头座基。

荣芳站在牵牛花垂挂的石条窗前,告诉我这就是我祖父的家。我看不到七十八年前匆匆锁上的门,我看不到燕尾马背,也分不出那里是房,那里是厅。我拍过多少戏,看过多少景,但这个景在我眼里却是那般模糊。

(爬满牵牛花的16号祖居,半边瘫塌,满目凌乱。摄于2015年)

绕到屋前,一片残垣裂木,地上堆了一些石磨农具,周围只有牵牛花肆无忌惮到处攀爬,紫色小花不知我心中滋味,兀自在风中灿笑。除此之外,就是风雨推不倒的红砖石壁和稳如泰山的屋子座基。我无法想像它原来有多高,和屋后 17 号李册骞大宅不同的是,这里充满故事,而且萦绕许多未解的问号。

我力图整理起伏的心情,不知谁在我耳边说着:“曾经有人住过,但都搬去台湾了。”我还没回过神,他又说:“屋子里以前有一些古董,也给人搬走了。”这些都是无从追究的过去,我只感慨自己还能见证这片历史的残局。

从眼前的破落,转头望见屋前一大片青翠旷地,视野开阔无阻。按一般常理,这屋子位置极好,谁知却落得这般田地。

大家都走了,我还立在牵牛花和红砖石壁之中,心里想的没人回答。七十八年前那次出走,好像发生在昨天,刷一声,中间的时空像电影跳接,消失得无影无踪。辗转数十载,一直记挂寻根这件事,现在谜团解开了,但今后又如何?

(16号祖居的地上还留下一些石制器物。摄于2015年)

告别金门

带着说不出的心情,回到 18 号前的庭院,这时,太阳已经开始西沉。大家聚在一起,又聊了一阵。一名九十多岁的老太婆趋前来看,几个堂侄(后来 17 号的李荣章也赶来会面)纷纷要我称呼她“阿嫂”,一种很家庭式的温馨氛围就此散开。

老人很瘦小,但精神很好,脸上满是笑意,望着我这位南国来的后辈,眼睛眯成一条线,仿佛在追忆历史长河里可能残留下来的印象,望了良久,最后竟笑出声 :“我都未记了了,若是老的置,伊都知影啦!”(闽南语:我都不记得了,如果老人还在,他就知道啦)我没敢问她丈夫是谁,说出来我也不一定认识。

西山前李家村每个长辈也许都知道 16 号的故事,这么长的时间,故事大概已经演绎成长篇传奇小说。

告别时刻,大家都叮嘱要常回乡走走,我嘴里虽应着,心里却毫无主意。离开沉沐在黄昏中的老厝,拜别燕尾马背,也不敢再回望那间塌顶的红砖石屋,因为心里早已种满紫色牵牛花揶揄的笑。

上车前,听到一阵笑声,转头一望,九十多岁的阿嫂在女佣陪伴下,迎著夕辉,开心望着眼前一片翠绿。不敢惊动这份宁静,关了车门,静静走了。

后记

隔天一早,我还在民宿房里梳洗,房外突然响起一阵急促敲门声,还来不及回应,已经有洪钟般的男声在叫我的名字。

原来荣协和民宿主人是拜把兄弟,毫不费劲就找到我。我开了门,他把一张抄写得工工整整的纸张递到我手上,吩咐我回去好好存起来,说完匆匆赶去上班。

我立在房外,良久才摊开这张纸,上面列着我曾祖父到我孙儿每一个人的辈分排列。这份家谱把我祖父、父亲和我这三代人的断层重新衔接起来,意义不能不说重大。文件上的每一个名字,对我都是一种冲击。希望能再回来,问出更多背景、搜集更多资料,就以 1937 年祖父告别金门岛开始,写一篇李氏家族的长篇小说。

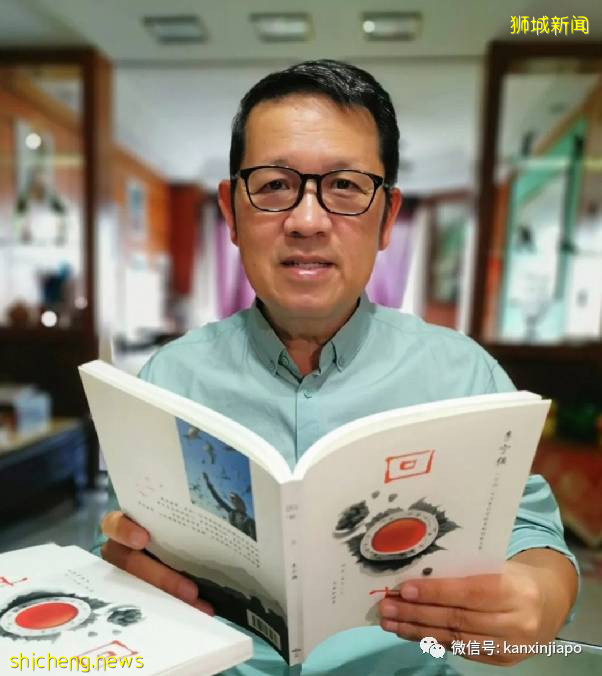

李宁强

作者简介

李宁强,一手拿笔,一手拿相机的文图创作人。前电视新闻编辑与电视剧制作人。2020年以诗集《风向鸡》赢得新加坡文学奖之“最受读者喜爱奖”。有八部著作:

1. 摄影文集《像由心生》(2013年)

2. 摄影文集《千眼一点》(2015年)

3. 散文集《说从头》(2015年)

4. 摄影文集《心田无疆》(2016年)

5. 摄影诗集《风向鸡》(2018年)

6. 散文集《回甘》(2020年)

7. 综合著作《音涛三韵》(2020年)

8. 散文集《戏梦录》(2021年)

评论