非官方追星

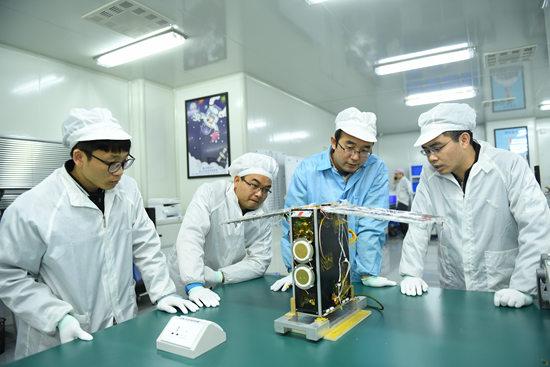

天仪CTO任维佳与团队研发火箭

卫星工作示意图

九天微星休息室

星空有了中国新势力的加入。

过去一年里,被人类之手放置的443颗卫星中,267颗是商业卫星;火箭向天宇的91次冲刺中,26次是被商业公司推了一把。他们是新的力量,区别于“国家队”的存在。

自打60年前苏联人将那颗小土豆似的卫星送上天空后,航天一直是大国角逐的战场。那些听着耳熟的名字:加加林、好奇心号、天宫、杨利伟……背后均站着各国政府支持的航天机构。然而,从这个世纪初开始,搅局者来了。他们便宜、快速、亲近市场。到了去年,商业航天贡献了全球航天产业3/4的产值。

从新加坡的科技园到以色列的大学城,造卫星火箭的初创公司冒出头来,仅美国方面去年一年的商业融资就达到了33亿美元。最著名的当属自主回收火箭的SpaceX公司。它2005年还曾被NASA(美国国家航天局)认为只是送卫星上天的“的士”,如今已经成了NASA的得力合作伙伴。公司创始人埃隆·马斯克被民众在漫威电影里找到了对照——钢铁侠。

浪潮到了。2015年10月29日,国务院印发《关于印发国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)的通知》,鼓励支持民用空间基础设施发展。同年,国内出现了第一批商业航天企业。

金钱的嗅觉总是先人一步。去年,全国这个领域有17家企业获得投资,总额高于21.6亿元人民币。今年入夏以来,4家公司分别获得1亿元到2亿元的融资。

在北京亦庄,十几家团队隐藏在科技园区的试验场和写字楼里,筹备着造火箭的大业。其中两家今年春天相继发射了两枚亚轨道火箭卫星。数十颗商业卫星已经在轨道缓缓旋转。

作为航天大国,我们有了东方红、长征、神舟、玉兔和天宫。高校也会投入小微卫星和探空火箭的制造,学术性很强。航天的主旋律仍是体制内各科研院所,手笔恢弘,军歌缭绕。

“国家队是集中力量办大事。”一位商业公司的高管说,“我们是有力后补。”他们中的管理和技术人员不少来自体制内的科研院所。过去的岁月是成功必需的宝藏,也会是想要挣脱的条框。

第三个元年

九天微星CEO谢涛见过马斯克,隔着很远的距离。彼时他还在航天院所工作,对体制外的风云变幻好奇而缺乏认识,从朋友那偶尔知道了这位“商业航天教父”的存在。2014年4月,马斯克来华推销电动汽车特斯拉,在北京中山公园举办一场峰会,门票被炒到3000元一张,同来的伙伴嫌贵,他咬牙进场。

他记得马斯克在演讲开场放了一段视频:SpaceX公司研发的火箭“猎鹰”穿云箭一样扎入天宇,又准确地找到了海上回收平台,稳稳降落。放毕,马斯克轻描淡写地表示,特斯拉也会使用火箭上的技术。

“那真是个好商人!”台下人群里,谢涛瞪大了眼。

创业后,这位毕业于北京理工大学的工科生致力于做一个好商人。他的任务是呈现出一个好产品,能赚钱。“我们的技术不是最顶尖最前沿的,但我们基于客户需求进行技术创新。”他说。

谢涛自豪于公司的“少年星一号”“在发射前就收回了成本”。基于少年星的测控,公司研发了相应的系列课程,太空创客实验室,“少年星一号”入轨后,孩子们能在课堂上与卫星互动。他计划让卫星采集候鸟的迁徙数据,用于地理课教学,让孩子们画出迁徙轨迹。

那是谢涛未曾体会过的童年。他高中时代从北京旅游回来的亲戚处获得了一本杂志,封面是哈勃望远镜拍摄的图片。那是他的目光第一次延伸到地球之外。

他正在琢磨让下一颗卫星能“眨眼”。实现这点不是装个灯那么简单,还需要控制飞行姿势,计算重量和能量平衡,是一项新技术。这是个科研意义不太大的功能,但他推测市场会喜欢——谁不希望能一眼看到自己的星呢?

天仪研究院初创不久,一位清华大学的教授上门拜访。他需要将全新的X射线偏振探测装置送到太空,对黑洞做全新探测。无奈每年的上天资源有限,竞争激烈,最有希望的答复是10年后升空。

CTO任维佳熟悉这种无奈。他创业前在中科院空间应用工程与技术中心工作,曾负责审核有机会被带上天的科学项目,“1000份里面不过几十份入选。”上天资源非常稀缺,决定因素众多,单从科研角度看,多有遗珠。

如今,这些排不上队的科研需求给了天仪市场。去年7月,清华大学天体物理中心与天仪达成合作,将于今年下半年将X射线偏振探测器送入太空。同时,清华团队还将从今年下半年开始发射24颗卫星,展开引力波监测实验。

千乘探索科技有限公司的卫星应用则以遥感为主,这是个更广泛的范畴,遥感载荷能拍摄地球的高清图片,密切监控大气山川、洪灾干旱和农林牧业。

遥感卫星一直是“国家队”的“拳头产品”之一。CEO苗建全“绝不敢想和他们竞争”。他的服务对象是需要了解地球状况的商业公司。“‘国家队’顾不上的那块蛋糕,我们来分。”

商业卫星产业的玩家们都有建立卫星平台的野心,这就好比互联网企业想做出安卓或苹果水平的平台,承载更多应用。这也是出于成本的考量,“越是量产,越是便宜。”

“量产”的野心催生了另一热潮:“星座”——不同轨道的一组卫星。

打更多的卫星上天亦是国际趋势。因为高度和频率的要求,卫星轨道资源总数是有限的。每圈轨道上,不“追尾”,均匀按照一定间隔角度只能放下一定数量的卫星。目前,最抢手的地球静止轨道早已经超过了容量,不得不发展技术让2到3颗卫星能挤在同一位置里。其他轨道距离客满还有很大差距,但在先到先得的刺激下,谁都不愿意被落下。

“大航海时代来了。”谢涛说,据一家美国金融机构估计,全球范围内,这门生意有千亿美元级别的潜力。

“2018年是中国商业航天的元年。”数位观察家评论道。

“这都是我听说的第三个元年了。”苗建全笑了。

他知道产业将一段时间处于“方兴未艾”的状态。圈子里的同仁们经常要需解释各类基础问题,包括卫星和火箭的区别是什么。

但他也初步体会了资本在利益前惊人的学习能力。一位投资机构代表第一次见面时对航天一无所知,第三次见面已在详询技术细节。“你可别想着糊弄他。”

更需要习得的还有理念。这个领域,几乎每位创业者在与资本的双向选择中,都会强调:目的是赚钱,但钱是没有那么快赚到的。航天是高密集产业,投入大,周期长。“我们可不是互联网。”

天仪研究院CEO杨峰这两年最大的后悔之一是A轮融资磨合了太久。他已经醒悟,本不应纠缠着“多要那几百万元”,该早一点开始研发工作。“对我们来说,时间更值钱。”

再快一点

杨峰讨厌停滞。

他因此警惕过于宏大的愿景,比如“一上来就聊实现多少技术突破,赶超多少年”——“那得多久能看到呢?不停开会,不了了之了”。标语、口号和壮丽画面不适合商业航天,他更关心这周能办多少事,“目标越小越实用。”

他如今大多数时间在全国各地飞来飞去,见形形色色的人,从政府官员到艺术家,后者在公司的第二颗卫星上免费画了一条龙。办公室常常是空的,墙上挂着《星际穿越》的海报和托马斯·穆勒的球衣。

每次下决定,他都在心里设定一个最糟糕状况的底线,并为此做好预案。“退一万步说,哪怕都有一颗卫星都哑了,发射得足够多足够快,公司就是在进步的。”

任维佳的热情则在“玩儿”上。辞职创业的初衷是个有点不靠谱的点子:发射一台望远镜到天上去,看看从那里望出去的星空是什么样。

对于一个工程师来说,没有比创作出一个完全属于自己的作品更好玩儿了。他爱说“玩”卫星,倒腾最新的技术,实验更有效率的解决路径。他甚至拉了一个全部来自互联网公司的工程师团队负责卫星的软件系统,控制遥远卫星的大脑。这支团队有机会“可劲儿玩”,试遍可能性。

任维佳常被朋友调侃:两年做别人几年的事儿。这家公司发射了4颗低成本小微卫星。前两颗只间隔了3个月,然后准备了不到一年,后两颗被同时送入轨道。今年接下来的时间还有10颗计划升空。他却渐感从容,每次到了酒泉还能不紧不慢看看胡杨林。

第一颗卫星“潇湘一号”,从融资完成到卫星上天不过6个月,研发时间不超过1年。它于2016年11月10日升空,被期待环绕地球、执行4项科学实验。到了10月,各项进度仍严重落后于预期。

像早早出发赶火车的乘客,卫星需要在发射的前5天运抵酒泉卫星发射基地。火箭从不等待,“乘客”赶不到,加个同等重量的载荷就上天了。

几乎每个环节都比计划允许的更耗时间,意想不到的问题频频出现。卫星需要经历实验,模拟太空环境发现潜在风险。直到各部件完成组装成形,实验的结果始终不理想。任维佳咬咬牙:拆了重装吧。

任维佳曾参与神舟三号到八号,天宫一号、二号项目。他习惯于长至5年的研发周期,在庞大系统中做“一颗优秀的螺丝钉”徐徐拧紧。

这一次,不比鞋盒大的卫星挡在眼前。资源需要各方协调。团队不到20人,不少人是杨峰亲自电话面试的,其中数位是当年的应届生。天仪在长沙的办公室正在装修,尘土飞扬,好几位新员工以为找错了地方。

“不再有国家兜底了”,他们还要为投资人和员工负责。

出发前最后一周,天仪长沙研究院,睡眠成了最次要的事情。一楼厂房式的实验场地里永远忙碌,无论昼夜。三楼休息室的沙发区经常横着人,偷一小时阂眼,手机铃响又一个激灵坐起。任维佳衣服没换,一股味儿,也没人注意到。

11月3日,原定一早出发去发射场地,星星还没准备好。只得退了票,翻找出当天傍晚发车的另一条路线,再争取半天。夜色降临,没完,仍需半天。最终,任维佳改签了4次火车票,于4日中午抵达了卫星发射基地。

整个团队出动护送。每人平均拖着2个箱子,除了行李还有卫星组件,浩浩荡荡——精密仪器无法带上飞机座舱,又会因托运受损。火车里,方便面气味、婴儿笑声和手机播放的电视剧对话里,藏着将离地500千米以上的秘密。

其实用不着去那么多人,但年轻人忍不住,“好像是自己的孩子要远行了”。他们严重缺觉,不少人前夜还在工作,一路不语,可内心雀跃。一些南方孩子途中不住惊叫——第一次见到戈壁滩,在初冬的天色里连绵不断。

2016年11月10日7点42分,“潇湘一号”随火箭升上天空。

此后很多年,杨峰可能还会提起“一生中最漫长的19秒”。他坐在发射基地指挥中心后排,根本听不见一阵又一阵的掌声。

星箭分离前,什么都有可能发生。卫星可能会报错,可能在弹射中出问题,其他国家也曾有过分离前星箭齐毁灭的可怕先例。

19个滴嗒后,他们创造的搭车客跃入了宇宙。

这不是圆满结局,是故事的开始。卫星需要看天看地,将所见传回地球。按计划,星箭分离4小时后,卫星将传回第一批数据。它失约了。

任维佳正在去机场的路上,向负责接受数据的瑞典合作方反复确认,心越来越沉。母亲和哥哥出席了这个他人生的重要事件,那会儿不敢出声,轿车沉默穿行在荒漠里。远远看见机场建筑时,他的手机突然响了。

1600公里外,天仪北京研究院数据分析进行的办公室里,欢呼声爆发出来。迟到了近3个小时的数据包被打开分析,确认是天上“孩子”报的第一声平安。

谢涛知道等待数据回传的滋味。2018年2月,他们的第一颗星,3千克重的“少年星一号”在酒泉由长征二号丁运载火箭发射升空。

接受卫星信息需要专门的天线,状如大了几倍的有线电视接收“锅”。少年星的测控主站位于宋庆龄青少年科技文化交流中心,那其实就是玉渊潭的八一湖边一座不超过10平方米的铁皮房子。快过年了,城内大小水面均已结冰,风声隔着玻璃窗,像在头皮上呼啸。

这颗星升空后要主动沉默半小时。同批搭载火箭还有其他更重大使命的VIP“乘客”,要保证它们的信号优先被听到,不能捣乱。升空8个小时后“少年星一号”问了声好。

后半夜,海南、安徽、河南和广东省陆续发来消息。这些地方的测控分站建在中学校园或科技馆内,学生有机会参与观测。这颗卫星的主要用途之一是中小学航天科普教育。孩子们汇报:星星刚刚飞过我头顶了。

可靠性和可能性

对失败的恐惧深藏在航天基因里。代价太大了:远在天外难以再做补救,前期的巨大投入付之东流。

也因为此,大国航天,可靠性是最被看重的品质。中国航天拥有被世界公认的优秀质量控制体系。“归零”是重要一节。研发过程中出了岔子,整个项目停下来,一步步倒推回源头,即“零”的位置,并举一反三。这个体系的“精神”被从体制走出的人带到了商业航天公司。

可是,市场的速度在“国家队”是不可想象的。惯例是:尽量选用已被验证的方法和技术,哪怕那不是最先进的。

一位航天系统的工程师告诉记者,他参与的“归零”过程多少有点“为找错而找错”。每个部件都需要他提交一份报告,一周写近百份。报告的格式出错,数学符号实用不合规格会被打回。每批报告都要在细节上纠缠几个回合。

对可靠性的执着非常花钱。在中科院时,任维加需要在航天器中加装一台德国产的小风扇,用于散热。这是此前设计中没有的。风扇不贵,一台两三百元。为了证明这台风扇不会在各个环节因为热、冷、声音等因素而出岔子,对航天器的任何部分造成损害,团队进行了一系列模拟测试。测试花了20万元。

“进市场了,每家公司都需要在效率和可靠性之间找个平衡点。”杨峰说。

对自己的定位影响着他们天平的微妙偏向。两条常见的路径是:做航天的创业公司或创业的航天公司。

谢涛希望九天微星做前者,希望能比拟互联网公司的“快速迭代”。这是一个程序员常用词,指新产品取代旧产品,飞速扩张。

苗建全则认为千乘探索是后者,信奉扎实。“在体制内,每次决定都要找一堆专家来反复确认不会出问题。我也烦啊,但那有用啊。”

一个公认较为普遍的趋势:相较于卫星公司,火箭公司更重稳健。火箭失败的成本太高,点火一瞬定成败,没有第二次机会。

北京蓝箭科技有限公司CEO张昌武相信“慢一点比较快”——“我们身上有中国商业运载火箭发展的责任”。

张昌武搞金融出身,经常得学习一番才能看明白交给他的技术报告。他的执着在于管理,信任“专业的人做专业的事”,发现问题,提高效率。公司内部会谈以至少每小时一次的频率发生,不只在会议室,非直属下级的技术负责人可以直接找CEO提建议。这类跨级沟通催生的成果之一是一种自主研发的发动机喷管,技术和材料都是全新的。

“火箭是公司工程师的作品。”他说,“这个管理体系将是我的作品,它在不断发展着。”

这个作品可能不会受航天或创业的传统限制。按照张昌武的设计,它的身上可以有一切”优秀公司”的影子,比如SpaceX、福特汽车和苹果公司。

体制内外

蓝箭走过一段弯路。张昌武希望以外包集成的方式完成产品,缩短第一支火箭的研发时间。零部件不必全部亲自动手,火箭的核心——发动机更可以仰赖体制内科研院所的技术转让。

与“国家队”合作也是国际商业航天初创公司的普遍做法。2005年,NASA送上一份价值5亿美元的订单,让SpaceX开展军事卫星发射工作。对于这家当时不满100人小公司,这笔钱是种子基金,也是一系列政府购买的序幕。到2018年,SpaceX获得的政府订单总额不少于42亿美元。

NASA还提供了技术支持,甚至派专门的技术人员进驻SpaceX进行监管和指导。SpaceX如今以“黑科技”闻名,早期的核心技术不少来自NASA淘汰下来的专利。

但蓝箭的火箭发动机交易合同最终落空了。

张昌武多次在采访中表示,他们是被“倒逼”上了一条”创新之路”。团队五分之四是技术人员,他们中的一半主攻发动机。

一位商业航天业内人士有着与“国家队”打交道的不愉快经历:对方是乙方,却有着甲方的气场。2015年,他需要寻找合适的科研院所交付一个部件的订单,其中一位代表出离愤怒——“被‘比价’可能让他觉得被侮辱了,尽管在市场上这再正常不过。”

现在,商业航天公司与体制内打交道时已少受冷遇。苗建全带着队伍和一家核心院所合作,一个月工期结束,庆功宴上已经拍着肩膀称兄道弟。“一开始,他们有点观望的意思,看看深浅。”苗建全说。

这些年龄不超过3岁的产业新选手在公司装修上,就足够让传统航天人琢磨的。九天微星的休息室里有两张床,造型仿照的是宇航员睡眠舱,即马特·达蒙在《火星救援》里用的那种。天仪北京研究院地面上铺着星空的图案。他们还生产二次元周边:印有已发射卫星图标的冰箱贴、钥匙扣和夹克衫。

每家公司的办公室墙都是玻璃的,一览无余。

主要的体制支持来自各级政府。不少商业航天公司总部在北京,注册地点和生产厂房在其他省市。天仪在湖南长沙的三层办公楼由当地政府免费提供,那也是领导视察必经的样板站。

千乘则以极低的房租进驻了北京市海淀区邻近北京大学的一栋写字楼。今年年初,提供场地的中关村科技园区又在这栋楼的高层另辟了一块三面落地窗的场地,那里将成为一个小型的卫星控制中心,一面屏幕监控逐渐完满的“星座”。

另一方面,成员有谁来自“国家队”,常常被作为考量这些年轻团队技术水平的一个重要标准。谈判场上,投资人会私下找来信任的前“国家队”成员坐镇,搞清楚那些“总工程师”“副总工程师”是否真的圈内人。

“在工程这个领域,经验非常宝贵。”苗建全说。

据他介绍,火箭和卫星的原理是可以公开学习的知识,任何人都可以接触到。本世纪初,航天科工集团牵头,联系各分系统技术专家,编纂出版了一系列30多本技术指导书籍,写清楚了中国航天发展至今的几乎所有理论经验。这套书一度可以在网上买到。

然而,理论到工程的距离难以轻易跨越。苗建全打了个比方:为实现一个功能,懂得理论原理的普通人可以写出正确的几十行代码。实际的程序更为复杂,可以包含几十甚至几百条“如果,那么(if,else)”的指令,为卫星在实现功能时可能遇到种种状况做好应对。

“如果”前的问题和“那么”后的方案,来自国家产业半个多世纪的工程积累,有经验也有教训。

亦庄的“火箭街”紧邻中国航天五院。天仪北京研究院就设在中科院新技术基地,咨询体制内的老伙伴只需跑趟隔壁楼;从体制跳过来的年轻人还和前同事搭同一趟班车。

“我们也为体制内的伙伴提供选择。”任维佳说,“做航天久了,你会感觉到与周围世界的脱节。市场上没有同类公司,你不知道自己究竟在什么水平。”

一个90后姑娘今年刚从体制内跳到天仪,参与新路径的摸索和实验。在“国家队”,“总体”部门负责决策制订和规划统筹,层级高于分系统内其他技术部门。在市场,姑娘发现,每个人都是一个小“总体”。

“钱是多了,累也是真累。”她笑道,“当然学到了不少,逼着飞速成长。”她认同那句话:所谓的美好时光,在当时看都是无比艰难的。

苗建全是在34岁跳出体制的,父亲一度反对这个决定,暂时的和解出现在一个夏夜。他去北京南苑机场送父亲回家,航班晚点。小卖部外露天广场上,父子一人坐一个石墩,在飞机起落轰鸣声里聊了数个小时。最后老头儿叹了口气:其实我理解你的抱负。上世纪80年代,私营商业不再被看作“投机倒把”,这个男人在内蒙古家乡第一批辞掉公职,做了个体户。

苗建全的新办公室保持体制内的风格:红色木头家具,书柜里摆着技术指导书,唯一的装饰是女儿的一幅蜡笔画。他特意为公司添置了航天院所同款格子间,希望跳过来的团队能有点亲切感。“结果他们都说我土!”

过去在体制内,卫星已经装载上火箭了,他还在和伙伴们一遍遍在脑海里“过流程”,“像出门之后反复紧张家里门有没有锁一样”。发射成功,他们在食堂吃着特意备好的夜饭,就着酒。在大师傅漠然的注视下,几个男人抱成一团大哭。

现在,他和合伙人常在会议室里为一个技术决策吵架,互拍桌子,抢过马克笔在白板上画曲线写数字,字迹因为激动而潦草。新招聘的行政任人员第一次参加会议,被这阵势吓得不轻。老员工拍拍她的肩,表示见怪不怪。

在他看来,两段岁月都是馈赠。只不过前者是渺小生命与宏大事业相连的荣耀,后者则是凭借个体力量有所创造的快乐。

中国的SpaceX

几乎每个商业航天公司都被问过这个问题:你会是中国的SpaceX吗?

“我们和SpaceX的技术差得太远了。”苗建全说。

决定创业时,他考虑过着手商业火箭制造,也有这方面的经验。最终选择卫星,是因为火箭自主研发的周期太长了。“媒体总觉得,火箭发动机研发难。发动机造成了,火箭就成了,其实后面还有千难万难呢。”

这位资深工程师觉得公众偏爱简单的技术故事,通常由三个部分组成:一个问题,一种解决,完美结局。实际上,技术发展的路径不是线性的,而是像树一样枝叶相连。

创业以来,老同学们提供了很多支持。有几位已经是航天系统的业务骨干,被他挖了过来。还有一位在北京郊区做公务员,牵线提供了他所需要的实验场地。

这数年间,他和他们完全没联系过。上次见面还是从北京航天航空大学本科毕业。送走最后一位同学时已到傍晚,校园空旷安静,他抠下了相处了4年的宿舍金属门牌号,揣在兜里。

十几年过去,当年的男孩过了而立之年,有了妻子孩子,父母老去。手机号码竟还没变,还是大一入学一起去运营商办的,连着号。如今朝夕相处,他依稀能想起一起在学校附近喝酒吹牛的岁月,小龙虾刚进入北京,2元一大盆。没人猜对过自己今天的模样。

今年7月初,“水立方”音乐轰隆,台下手机闪光连成一片,上一批站在这个台上的是孙楠和李宇春。16盏射灯照耀着当日的明星:一台两人高的火箭模型,“朱雀二号”中型液氧甲烷运载火箭。全系统设计工作已经完成,计划于2020年首飞。

这是张昌武少见的高调,他自认是实用主义者。“火箭研发不会有很多公众能理解的成绩,又不能像互联网公司隔一周发一个新版本。”他说“但其实我们每天都有新的成就。”

他情绪内敛,不易激动,每天早起却总有隐隐兴奋——新的一天又开始了。

杨峰无意间看到了SpaceX官方发布的一个2分钟的视频,记载了2013年至今的失败经历。伴随着欢乐的音乐,视频里的航天器栽倒、坠落、爆炸、因为支架问题而诡异乱跳,或是搞得整个发射平台火星子乱溅。字幕极尽嘲讽之能,比如“它确实是降落了,不过是变成几个碎片下来的。”

“航天常被看作是不可能失败的。”他感慨,“其实航天是最容易失败的行业了。”

航天计划出了问题,NASA通常会召开新闻发布会说明情况。上个月,因为詹姆斯·韦伯望远镜的再次延期,一份60页的问题调查报告和NASA针对报告的回应在官网上公布。这不是我国航天的习惯。

杨峰觉得,这支视频显示出了SpaceX的底气——实力已经被肯定,经历过失败又怎么样呢?他希望有一天中国的商业航天公司也能发布一部讲述失败的视频,那是对实力自信的最好证明。

(来源:中国青年报)

评论