讲座︱刘宏:跨界亚洲的想像——中国与南洋的三次相遇

2018年1月5日下午,新加坡南洋理工大学陈嘉庚讲席教授刘宏受邀在厦门大学历史系做了一场学术报告,题为《观念的传播与跨界亚洲的想像》。刘教授结合近些年的学术关注及其在新加坡等地的现实观察,带领我们重新审视1910年、1956年和当下三个不同时期发生在亚洲区域内的观念流动,追溯今天中国南洋观及亚洲想像的历史进程,启发我们思考如何转化“历史资本”,促进发展中国家内部的观念流动与经验借鉴。

讲座现场

刘教授首先介绍观念流动与跨界亚洲想像发生的大背景——作为跨国空间的东亚,并引导我们重新思考“区域”(region)的概念。提到传统亚洲,我们习以为常地将其划分为东亚、南亚、东南亚等,但这一分类是人为的产物。举例来说,越南是属于东亚还是东南亚呢?费正清教授在《东亚:传统与变迁》中将越南包括在东亚里面;而法国学者赛代斯(George Cœdès)则将越南视为东南亚一个重要的“印度化国家”。由此我们可以看到,对区域的划分受到不同时期政治、历史或文化理念的影响。芝加哥大学全球化与区域研究小组认为,“区域”作为研究主题的背景或讨论的范围,并不是先天存在或一成不变的,而是根据不同的研究主题来设定和限制的;同样地,阿瑞基(Giovanni Arrighi)和滨下武志(Takeshi Hamashita)等学者在《东亚的复兴》中对“区域”的定义,也更多地强调互动和相互依存,而非共性。这两个观点对我们思考亚洲历史和变迁非常重要,怎样从不同的角度思考亚洲?亚洲是变化的,并不是一个简单的地理概念或是国家的疆界就可以解释一切的。

19世纪末,晚清中国面临被列强瓜分,陷入内忧外患的境地。彼时,法国占领印度支那,英国占领缅甸、马来亚,他们从东南部觊觎中国内陆。这一时期,中国和东南亚关系发生了根本性变化——两者分别沦为西方列强的半殖民地和殖民地,中国传统的“朝贡体系”解体。而几乎同一时期,近代中日关系史的“黄金十年”(1898-1907)也在甲午战后开启。这里的“黄金十年”并非侧重于政治关系,更多地从知识分子的角度来谈的。这十年,大量的中国学生赴日留学,仅1906年就有差不多2万名中国留学生,其中即有我们熟悉的鲁迅先生。在这次讲座中,刘教授谈到了一位当时也在日本活动的中国人——李文权,并指出,日本对中国的东南亚观的形成起到重要影响。

“重新发现”南洋

李文权,1878年出生于北京;1880—1894年随父亲生活在广东;1895年进京参加“童子试”,不中;1899年进入京师大学堂学习并于1906年毕业。他放弃入仕做官,致力于研究致富之道,于是自费游历日本,并于当年进入东京高等商业学校(即后来的一桥大学)任清语教师(中文教习),凡12年。从李文权的早期经历,我们就可以看出其兼具跨越地理和政治文化疆界的特征:幼年南下得风气之先的广东,青年东渡大变革时代的日本,目睹戊戌变法并结合其跨界经验,从而将“兴旺实业以救祖国”作为自己终其一生的主导思想。

在日期间,除了担任中文教师外,1906年李文权还与李叔同(弘一法师)等人组建中国第一个现代戏剧社——春柳社。早稻田大学的话剧博物馆就有记载他们在1908年至1909年的活动。因此,这里说到的李文权,并不单单是一个个人,而是作为1906年至1911年辛亥革命前,积极参与中国发展的知识分子群体代表。和章太炎等人倡导革命不同,李文权等人的政治色彩没有那么浓,他们更多从文化、商业的角度来探索中国的出路。

1910年10月,李文权创办南洋群岛商业研究会(以下简称“研究会”)。研究会的会员,在巅峰时期有260人左右。这其中包括晚清中国派驻海外的领事,中国内地官员以及部分日本官员、驻外领事等。为什么说日本对中国的东南亚观起到一个直接的影响?因为明治维新之后,日本推行“南进政策”,政府派了许多官员到东南亚,日本对东南亚的研究也是从那个时候开始的。而这些日本人一部分参加了研究会,因此可以说,这里一开始包含了复杂而多元的不同类别的群体,具有跨国主义特征。研究会中最著名的会员当属竹越与三郎(Takekoshi Yosaburo),作为日本“南进论”的重要支持者,他在李文权所编杂志中发文,认为日本应效仿英国采取“岛国政策”而非“大陆政策”,原因在于“支那海不若南洋之有无数岛屿在焉……”而且,他特别谈到应该怎样和清朝合作,怎样利用当地华商的问题。那么,这些言论自然影响到李文权的东南亚观。

李文权

《南洋群岛商业研究杂志》

研究会成立的宗旨“以振兴实业为急图,又欲祖国与华侨互相联络”,这一宗旨在其会刊——《南洋群岛商业研究杂志》(以下简称《杂志》),得到了充分的体现。

1910年6月《杂志》先后在东京和北京出版,其国内发行点包括北京、天津、上海、太原、保定、济南、开封、汉口、重庆、广州、福州、海口等多个城市,刊物出版后会向中国各省劝业道、咨议局、各地商会,以及南洋群岛各中华学堂各免费奉送一册。因此,该杂志的流通遍及中国、日本及南洋,其所面对的读者群既有官员和商人,也有文化人和学生。近代中国通过现代途径了解东南亚,这可以算是第一份现代意义上中国有关东南亚的刊物。

《杂志》内容包括图画、论说、译著、文牍、传记、调查报告、侨音、录报、访问、会员通信、来稿、丛录等 12 个专题内容。除此而外,仔细分析刊物上的商品广告,也会发现这些列出来的产品,其来源地和销售地也包括了中国、日本和东南亚,特别是一些口岸城市。由此我们可以发现,这一借助商业信息和面向大众的刊物,在事实上形成了一个跨国市场和消费群体,搭载这一媒介的平台是流动而多元的,不仅有商品本身,更有知识层面的观念流动。此外,我们还可以思考诸如海外华人移民、华人社团及侨批银信等的流动。

至于《杂志》本身的流通量,虽没有看到具体的数字。但是参考李欧梵对晚清刊物的研究:一般来讲晚清的刊物,每期大概印3000份,按照每份刊物100—1000人的阅读量。《杂志》实际上的读者可以达到30万,即使按照比较少估计,3—5万读者,它其实也已经形成了安德森所说的“想象的共同体”——通过印刷资本主义(print capitalism),包括报纸、刊物等构筑了一种对国家和民族的想象。

《杂志》首先在东京出版,因此可以说关于近代中国有关东南亚的知识,最早产生于东京。具体分析《杂志》刊载的文章,可以发现其呈现的南洋形象有四个主要特征:①强调中国对南洋的历史影响力,及西方殖民者到来对其影响的消除;②强调通过与西方进行商战重建中国在南洋的影响力,这需要商业调查和市场分析;③强调华侨在中国发展和商战中的重要角色,华侨与祖国是相互依存的关系;④南洋并不只具有单纯地理意义,而是与中国命运相接,且日本可以成为中国重构南洋关系的榜样和潜在的合作者。

《杂志》所展现的南洋形象及其跨界传播的特征,与杂志创办人李文权本人的交游网络和跨界经验密不可分。在旅居日本的12年间,李氏经常往来中日之间,并赴南洋同当地华商联系,向他们宣传这些看法,还曾游历美洲并介绍这些理念。这些在他的回忆录(《十年自述》《三十六年自述》)都有很详细地记载。所以我们看到他的这些理念,既不是纯粹的东南亚的,也不是纯粹日本的或纯粹中国的。这些问题的描述和方案,都被他联系、融合在了一起。

我们对近代亚洲的想像不止一种,比较熟悉的可能是中国、越南和菲律宾等主张用激进革命方式建立一个新国家的方案;还有就是像泰国所代表的君主立宪的方式。而李文权等人所代表的可能是我们比较忽略的一种“商业”(commercial)的方式。他们看到了东南亚所带来的经济机会,提出了利用南洋的资源和市场,联系当地华商,以日本为榜样和潜在的合作者,来与西方竞争的新途径。这一“重新发现”构成了我们所说的近代中国“新的南洋观”——“商业的南洋”,突破了中国传统的天下秩序观,而把日本、西方和海外华人都纳入中国关于南洋的知识体系中。这就是“跨界亚洲”一个早期的事例。

冷战时期印尼的“中国印象”

1950—1960年代是美苏两大阵营激烈对抗,冷战逐渐发展至顶峰的时期;同时也是“第三世界”逐渐形成,不结盟运动蓬勃发展的阶段。1955年万隆会议对中国具有特别的意义。当我们谈到中国和印尼,往往首先想到的是政治制度的不同,中国是一个社会主义国家,而印尼是一个民族主义国家。刘教授在参阅了大量印尼文资料之后,发现印尼许多知识分子和政治家认为,两国政治制度的差异只是一个表象,相较于政治制度,他们更多地关注于中国的发展理念和模式、文化的作用、族群性的影响等等。甚至,有些来源于中国的理念,还直接被运用到印尼本国的发展中。

在冷战与东南亚非殖民化背景下,建国初期中国官方的看法是:东南亚是“(前)殖民世界最重要的地区之一”,而这一地区反殖民的民族主义运动是“受到中国革命影响的”。1961年陈毅副总理也在内部讲话中指出,“中国的今天就是东南亚的明天”。

说到彼时中国对印尼的影响,看看印尼的出版物吧。大量印尼文出版物中都有反映中国的内容,其中既有印尼人写的,也有从中文翻译的。除了一般的书籍、报纸、杂志,我们还看到了一些其他出版物的形式,比如挂历。

印尼印刷的反映中国情况的挂历。图中是一位将军送两个女儿下乡。

图片中有文字介绍,表示画面中的男人是一位将军,另外两人是他的女儿,他正要送两个女儿去下乡,去和贫下中农住在一起,这反映出来的一个理念就是——中国是一个平等的社会。另一张挂历则展现了中国农村大量使用拖拉机,强调农村的机械化,发展现代农业。所以,像这样的挂历,其突出展示的是一个社会,一个国家的制度。这些内容通过印刷媒介大量传播,传播途径多样,其传达的中国形象也是多元的。据中国驻棉兰领事馆报告,1955年在印尼苏门答腊岛的北部和中部,共分发了6426份杂志。而且他们的报告内容非常详细,诸如都有什么杂志?分发给了谁?具体是什么版本(中文版、印尼文版还是英文版)?除此之外,他们还分发其他16种计1846份杂志,并捐赠图书1623册。另外,美国档案也从侧面证实了这种影响:一位美国外交官1956年去东南亚各个地方考察,回去写了一个报告,指出:红色中国的文学、刊物、商品,在整个东南亚“泛滥”(flooded)。

反映中国农业机械化的印尼挂历

我们在研究历史的时候,一方面要关注信息传播的渠道和载体,即通过什么样的方式来传播;另一方面也要思考,它的读者群是谁?以及形成了一个怎样的中国形象?印尼通过这些渠道和载体接收到的中国理念,形成了某种中国形象。这种形象有时候是现实存在的,有时候也只是一种想象。比如,强调中国是一个和谐社会,并不是一个以苏联模式建立起来的充满阶级冲突的政体,而是一个更多类似于印尼的民族主义的政体;强调中国充满活力的文化与知识分子的创造力。所有这些想象的背后,表达的是中国和印尼的相似性大于差异性。对相似性的强调是想突出中国可以取得这些成就,那么印尼也可以通过借鉴中国发展经验取得这些成就。

作为新中国的象征,毛泽东就是新中国形象的核心。在这里毛泽东并不是作为一个领导人,而更像一个大家庭的家长。印尼总理阿里(Ali Sastroamidjojo)如此回忆他的1955年北京之行:毛泽东给我的印象并不是一个改变中国历史,塑造新中国的伟人,而是一个父亲的形象,就像我在中国或印尼的城市、乡村遇见的家庭父亲一样。不同的是,他不仅被当作一个睿智的长者,为自己的孩孙们所崇敬,也为中国的普通百姓所敬爱。毛主席就是这样一个普通家庭中的父亲形象。

毛泽东与阿里聚会

另外,在印尼还有一张图片,内容是周恩来接见印尼妇女代表团。这些代表回到印尼之后就在当地的刊物上发表他们的感想,其中即有这样的印尼文标题:“我们来了,我们看了,我们学习了……”她们来实地观摩中国的发展,向中国学习。有史料显示,仅仅在1965年9月这一个月,苏加诺就派了30多个这样的代表团来中国,涉及军事、经济、文化、青年等不同领域,所以当时印尼和中国的交往是全方位的。

1956年苏加诺总统第一次访问中国,他在回忆这次中国之行时,表示:相对于在苏联和美国,他在中国所受到的接待是最隆重的,学到的东西也是最多的。他说美国是发达国家,苏联也有几十年的建国历史,而中国和印尼很相似,都是亚洲国家,并且成立时间都不长。所以他在中国看到了更多相似的地方,也更感兴趣中国的发展。他在北京的演讲中提到:中国人民和印度尼西亚人民有很多共通的地方,你们的目标是要建立一个没有剥削、没有压迫,人民自由而平等地生活的世界。这也是我们的理想。所以苏加诺的中国理念和中国印象,并不特别关注我们在意识形态领域的阶级矛盾与斗争。他看到的是一个和谐和充满希望的新社会。而苏加诺本人早在1920年代就受到孙中山一些观念的影响,并且形成了我们今天所说的“亚洲共同体”(Asian Community)思想。甚至在从中国回印尼的飞机上,苏加诺就已经表示:中国的民主集中制成为他实施“有领导的民主”的一个楷模和榜样,只有“有领导的民主”,才能够帮助印尼进入繁荣的世界。所以我们可以看到,从理念到政策再到实践,中国在这背后起到了很大的作用。

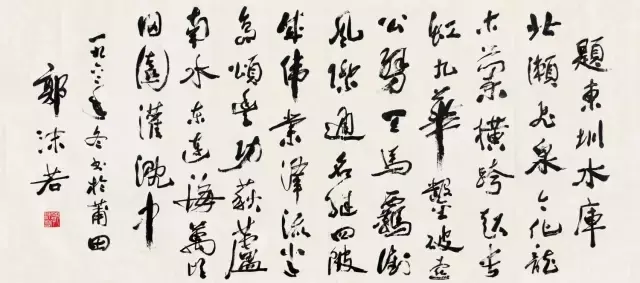

还有一个文化交流上的例子就是印尼著名作家普拉穆迪亚·阿南达·杜尔(Pramoedya Anata Toer),他受到鲁迅非常大的影响。1956年他第一次来中国,就是为了参加纪念鲁迅逝世20周年。他见了郭沫若、矛盾等当时中国最著名的作家,并且通过他们了解到中国的知识分子怎样把笔作为武器,怎样通过文学、文化来参与政治。所以,回到印尼,他的态度有了一个很大的转变——过去怀疑甚至反对共产党,后来加入了印尼共产党的一个外围组织,并成为其中很重要的一个成员。他被视为20世纪印尼最伟大的作家,也多次被提名诺贝尔文学奖。从上述内容可见,对印尼来说,来自中国的影响更多地体现在社会文化方面。

“全球南方”与“中国模式”

时间轴拉到现在。2000年,中国的改革开放已经20多年,取得了不少成就。印尼主流媒体《罗盘报》(Kompas)社论写道:中国所取得的进步是惊人且迷人的,我们可以向中国学习他们成功的发展经验。这些发展经验,其实就是我们今天所说的“中国模式”“中国方案”或者“北京共识”。不管用什么词汇,它其实就是表明,中国作为一个发展中国家,可以成为第三世界发展过程中很重要的参照系。这一参照系,重点参照的不是政治制度或政治模式,更多的是经济、社会与文化的发展。

今天的中国模式和五十年代的中国模式是不同的。五十年代是冷战时期,今天是全球化时代;五十年代中国是一个经济上贫弱且被封锁的国家,今天中国已经是全球第二大经济体;五十年代中国的吸引力还包括意识形态因素,比如越南、朝鲜等,今天中国之所以成为第三世界学习和参照的对象,更多的是因为经济和社会领域的成就。但在这不同的历史变迁背后,也蕴含着共同之处:对一种亚洲共同性的强调。这一“亚洲”不是人为切割的不同政治、经济、军事区域,而是包含着更多跨界内容。“跨界亚洲”这一“历史资本”,或许可以成为我们今天理解与时间“一带一路”倡议一笔精神遗产。

另外,过去我们比较关注的是观念怎样从北方(发达)国家向南方(发展中)国家的转移,而当代社会科学的理论也主要是建立在西方经验的基础上。随着中国和亚洲的崛起以及世界经济重心的东移,现在我们需要更加关注在Global South(全球南方,指发展中国家)框架内讨论观念的流动。例如,中国和新加坡能为发展中国家贡献哪些发展经验与智慧?可以通过哪些途径来完成这类观念的转移?这类观念流动究竟可以起到多大的成效?

南洋理工大学南洋公共管理研究生院,自1992年开始启动对中国大陆官员的短期培训项目,迄今已培训超过15,000名学员。而刘教授所负责的一年制的“市长班”(“Mayors’ Class”)截至2016年也已有1350名毕业生。通过对他们的基本数据收集、量化分析、问卷调查以及一对一访谈,他们得出这样一个结论:虽然这些来自中国的官员们认为新加坡和中国国情有很大差异,但他们认为新加坡发展模式还是对中国有很直接的学习和借鉴意义的。这些学员(他们中60%是市长、副市长或是同级别的党的领导干部)在新加坡学习的是理念,而非一整套的政治制度,他们在回国后,将这些理念引入各自不同的部门,完成我们所说的“观念的流动”。今天的中国在东南亚和非洲也建立了工业园区,并为它们培训了大批政府官员,如何把中国的发展理念传播到这些地区?这或许可以成为我们今天理解Global South的新途径, 也是目前刘老师关注的研究课题之一。

总结

在分析1910年、1956年和现在三个不同阶段的跨界亚洲现象之后,可以总结一些简单的结论:一,中国的南洋观既包含着历史的延续(如华侨与东南亚密不可分),也加入了现代因素,如“商战”和利用华侨推动中国经济发展,这些构成中国“新南洋观”。二,中国的亚洲想像具有鲜明的跨界色彩:出版物的出版发行、知识观念流动、共同体网络及商品流通等。三,观念的流动是区域内部互动的基础,这一流动形塑了19世纪末以来,包括冷战顶峰时期的历史进程。

我们在研究亚洲的时候,往往存在着过分强调政治疆界的倾向。作为一个独立主权国家,维护政治疆界和领土完整是中国发展不可动摇的基础。而同时我们也应看到,民族国家在亚洲的出现,是19世纪末20世纪初的现象,对于许多国家来说,甚至是“二战”结束之后非殖民化的产物。因此在地理—政治疆界之外,我们也应关注区域之间的这种“流动”(flows),包括人员的流动、观念的流动、资本的流动等。分析历史要把研究对象放在当时的历史语境下来思考,看看他们当时遇到了什么问题?怎么样尝试解决这些问题?他们所采取的措施,又是怎样受制于当时的时代环境和社会环境?这样,或许我们能够真正做到陈寅恪先生所提倡的“理解之同情”。

有关上述论题的一些具体论述可参看:

刘宏《跨界亚洲的理念与实践: 中国模式、华人网络、国际关系》. 南京: 南京大学出版社, 2013。

刘宏《近代中国的南洋想象与跨界亚洲的建构—以《南洋群岛商业研究会杂志》为中心的考察》,《近代史学刊》2016年第15辑。

Hong Liu and Tingyan Wang, “China and the Singapore Model: Perspectives from the Mid-level Cadres and Implications for Transnational Knowledge Transfer,” The China Quarterly, March 2018.

(本文已经刘宏教授审定)

评论