龚鹏程送别李叔同

弘一法师还叫做李叔同的时候,写过一首歌:《送别》,至今恐怕没有人不会唱。“长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。”许多人都说非常有中国味道,还有人视为佛曲。

在台湾,我也听林海音先生说过,她在北平上小学时,学堂里就常唱这歌。她小说《城南旧事》拍成电影,也用这歌作了主题曲。

是的,一九一四年李叔同在日本,借用了日本流行歌曲《旅愁》的曲调,“旧瓶装新酒”填成《送别》。同时留学日本的沈心工也依同一曲调,写成《昨夜梦》。而实际上,日本这首歌也是借用,旋律源自美国歌《梦见家和母亲》,作者是约翰·奥德威。

一、国学唱歌集

这是当时一种风气和需要。风气是要引进西方文化,需要,是要移风易俗,所以从音乐入手。方法呢?基本是拿来主义。

这一思路,始于戊戌变法。康有为上书的“请开学校折”就已提出要增设“乐歌”课程。梁启超也呼吁:“今日不从事教育则已,苟从事教育,则唱歌一科,实为学校中万不可缺者。举国无一人能谱新乐,实为社会之羞也”。

庚子事变后,一九零二年(光绪二十八年),颁布《钦定学堂章程》,乃规定学堂开设“乐歌”一科。

一九零九年《修正初等小学课程》进一步规定,凡初等小学堂中必开设“乐歌”课,高等小学堂中需增设“乐歌”课。授课内容且明白记载了单音歌、复音歌的教学,以及表谱的使用。表示官方已经接受了西化的音乐教育内容。

从国外归来的沈心工(1903年回国任教)、李叔同(1910年回国任教)等人,从这个基础上再往前走,就出现了“学堂乐歌”。

起初多是用日本和欧美的曲调填词,后来或用民间小曲填词,或新创作。如欧洲儿歌《两只老虎》,被填成《国民革命军军歌》:“打倒列强,打倒列强。除军阀,除军阀。国民革命成功,国民革命成功。齐欢唱,齐欢唱。”

其内容或要求富国强兵、抵御外侮,或宣传破除迷信、妇女解放,或传授科学文化知识、宣传民主和提倡科学文化思想。

随着学堂乐歌的发展,西洋的歌曲、演唱形式、钢琴、风琴、小提琴等乐器、新的记谱法―—五线谱和简谱、西洋音乐的基本乐理等,皆由学堂传授而逐渐扩及于社会,影响深远。

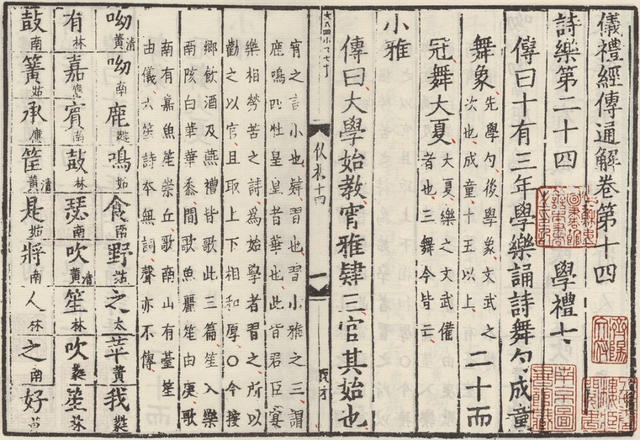

著作,有沈心工编《学校唱歌集》(1904)、曾志忞编《教育唱歌集》(1904)、辛汉编《唱歌教科书》(1906)等。著名的歌曲有《中国男儿》《何日醒》《男儿第一志气高》《黄河》《革命军》《祖国歌》《送别》《春游》《苏武牧羊》《木兰辞》等。李叔同1905年出版供学校音乐课用的《国学唱歌集》,则是其中最知名的。

国学唱歌,乃是面对西方现代文明冲击后的回应。

回应的内涵,一是对现代性的追求,如科学、民主、民族国家的建立等;二是对现代性之反省。如蔡元培所说“以美育代宗教”,讲的就是现代人在人天破裂、远离上帝之后,价值当如何归止的问题。美育便因此被拿来做为救赎之用。同理,西方现代社会之扩张,我国深受伤害,因此音乐也应用来救赎,挽救国族之沉沦。

这时,他们对现代性,乃是既迎又拒的。接受着西方音乐之全部体系,而又想在此中找到民族的地位。

所以,那时的国学唱着歌。

二、国学寻歌集

我比李叔同小七八十岁,可是我并没有脱离“学堂乐歌”的时代。读小学、中学,上音乐课,仍徘徊陶醉于《春游》《苏武牧羊》《木兰辞》《送别》的旋律中。

但是,时代毕竟不同了,被戊戌变法、五四运动、现代化压抑已久了的传统性,终究还是要探出芽来。

读大学时,我常与友人去台北郊区一处叫鸬鹚潭的地方。地肖小三峡,两岸峭壁石立,苍崖杂花,森丽非常。潭水则深窈作鸭头绿。

我摇橹而往,宿潭上竹楼,再泛小舟于碧波怪石之间。这时,友人取洞箫或横笛,兀自吹奏了起来。其乐也,何让东坡之赤壁?

我大学中文系这些友人,多是国乐社的。台湾的国乐,大陆称为民乐,香港、新加坡称为华乐。一般人也称它为中乐,以与西乐相对举。

但整体来说,无论大陆台湾香港抑或新加坡,都是西乐占了绝对优势的。学校教育系统中,如上所述,都是西乐,或“学堂乐歌”之遗风。市井间传唱的东洋西洋歌曲,更是洋洋乎盈耳。传统音乐只保存在京剧、豫剧、崑曲、越剧等戏曲中。待有兴趣的少数人自去觅来体会。

先父酷嗜京剧,能操京胡。暇日辄邀票友到家里唱愉一番。因此我入学后便也很想探探传统音乐戏剧之窔奥。可惜中小学校里并不讲究这些。故须一直等到上了大学才有机会参加国乐社去领略一二。

我吹奏拉弹都很笨拙,但我喜欢那个气氛,常在那儿瞎混。

然而混久了,也不免有些疑惑,觉得除了乐器与西乐不同外,观念、精神、曲式、演出方式其实差异不大,甚至演出时也用大提琴。我那时还不甚清楚国乐交响乐化的“时代趋势”,可是已有另寻国乐真相真精神的想法。

那时除了京戏崑曲大鼓书等传统戏曲外,可参考的,还有传统诗词吟唱。

台湾的诗社,起于明郑。入清以后,比大陆一般省分都还要盛,虽经日本统治而不衰。因为日本人也是作汉诗的。

各地诗社骚坛雅集多带吟唱,有些还有自己特殊的腔调。例如流行于鹿港的称为鹿港调,天籁吟社的称为天籁调等。大学里,讲授古典诗词时多半也同时吟唱。当时成功大学李勉先生号称能唱宋词,我们都很惊奇。张梦机师也就找了一份录音带,是姜白石自度曲的复原,女声配笛,拎著录音机来我们班上放,师生环坐听之。《鬲溪梅令》,听一遍就会了。

这种吟或唱,并非习作诗词的点缀,反而常是主业。七十年代以后,师大邱燮友、王更生几位教授即曾特别录制了一批录音带。在市面流通至今,很可供中小学教学时参考。

我自己读到博士班时,林尹老师教诗学研究,基本上也还是拎一大录音机来,让我们每个学生对机吟哦,然后放出来大家听,看哪里唱得不对。所以吟唱一道,由小学到硕儒,大抵在七八十年代均视为习诗填词之必要工夫(后来叶嘉莹先生到大陆教书,近十几年大力提倡吟唱,我就觉得是受了台湾吟唱的影响或启发。因爲她早年从顾随先生学诗时并不曾唱)。

三、国学考歌集

然而京戏崑曲等乃是明清音乐,诗词则只是仿佛于唐宋,而唐宋之曲实已不可知。中国音乐之堪探究者,仅此而已乎?

徜徉在上述看来甚为丰富的音乐传统中的我,仍不满足,仍有所憾。

教我《战国策》的白惇仁老师,遂拿了他用功数十年写的《诗经音乐文学之研究》给我,让我仔细研读。

《诗经》古代是歌曲集。后来古乐沦亡,不复可歌,才成为一本文学性的诗选。这种古代雅乐,到底是什么样?白老师利用唐人所定的《开元十二谱》、明朱载堉《风雅十二诗谱》、张蔚然《三百篇声谱》、清乾隆《诗经乐谱》、陈澧《十二诗谱考》、《律音汇考》《声字谱》等,参稽考证,用力甚勤。但我看他也只能说是音理已明而已,尚不能唱奏。

博士毕业以后,执教上庠,又兼了中国古典文学会会长,便想到了以推广来带动研究之法。

于是与陈逢源文教基金会合作,每年举办大专青人诗人联吟大会。年轻人每年聚到一方水竹深处,赓吟酬唱。在作品付评时,则举行吟唱比赛。待吟唱结束,左词宗、右词宗也就把诗歌作品评选出来了。随即颁奖,皆大欢喜。许多青年喜好诗词,但创作才华较差,也可以在吟唱方面获得肯定,无形中亦鼓励并扩大了参与,因而历届各校参会均甚踊跃。

为了竞赛争胜,各校访求古谱、搜求特殊唱腔,不遗余力。这也就推动了研究,每每有令人惊喜之举。

我就记得有次中兴大学演唱《诗经·蓼莪》,我正在会场后方忙着安排会务。遥望舞台,距离太远了,人影均已迷离。但诗声一出,我心头一震,眼泪竟不觉夺眶而出。原来这正是一首孝子思亲的诗呀,乐之感人,竟至于斯!

我后来找到他们,问此谱从何而来,为何居然能唱?答曰民间仍存。

近年来我在大陆各地考察礼俗,也知道民间亦仍有于丧礼时唱《蓼莪》的。礼失求诸野,果然不谬。古乐之考证,除文献外,尚须佐以此类调查,否则殊不足以知中国音乐曲度节奏之韵趣与精神。

我自己更做过挽歌的研究。心想丧祭之顷,既然最能动人,《蓼莪》之外,古之挽歌当然也可以复制出来试试。因此排出《招魂》。招魂无谱,但乐理可知,故即不难唱奏出。

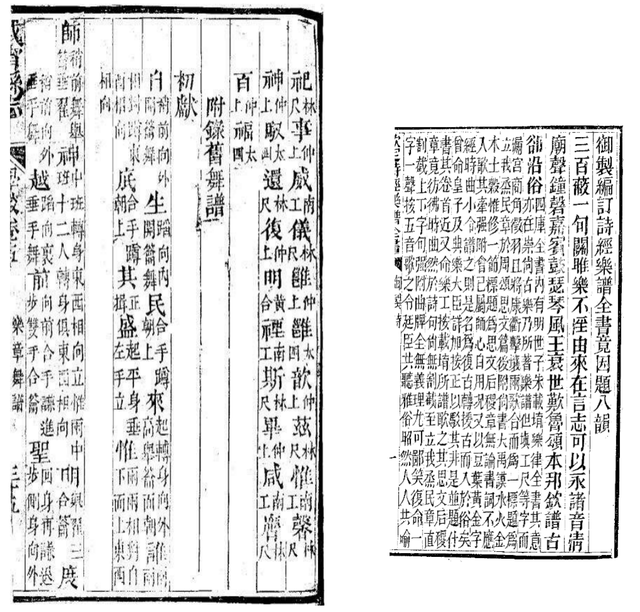

后来我1996年办南华大学,成立雅乐团,大抵即本此理。方法一是考文献;二是查民间,旁稽日本、韩国、琉球;三是依音理推断复原。

音理,除了中国音乐该有的曲式节度特征外,还有许多讲究。例如隔月用律,十一月用黄钟宫,十二月用大吕,正月用太簇,一年选用七个宫调。再者还须考虑季节。春用角调,夏用征调,秋用羽调,冬用商调。奏者春衣青,夏衣红,秋衣白,冬衣黑。四季可用之调,唯有宫,衣黄。不明此理,就是给你谱,你也演不出、奏不成。而且谱上所载,例如佾舞,乃是宗庙祭祀用乐。故一字一音,一音四拍,无装饰音,以显示庄严,却并不是所有古乐都如此。凡此均应细辨。

总之,创办雅乐团可说是恢复中国音乐文化的一大步。如今二十几年下来,不仅《诗经》《楚辞》,自汉魏相和歌清商曲以下,到明清俗乐十八番锣鼓,我们都做的。

古琴也是在南华开始推广。所有学生都学。不是一部分专业音乐科学生,也不是在社团,而是正式课程。学习之法更不仅在课堂,是由进木材厂开始的。海峡两岸,在大学里推广古琴,以此为嚆矢。

如今我在大陆也推动过几个古琴社、古琴研讨会,参与大学生古琴音乐会。看着古琴复甦,心中真有无限欣慰。长亭古道,终于不一定只能唱李叔同了。

四、国学不唱歌

不过,我的这篇文章不是要介绍我的中国音乐之旅,说说这趟旅程中某些风光,只是要表明我对现代音乐和民族音乐发展之路数都是不认同的。对于谈中国音乐而仅知京剧崑曲等明清部分,亦以为不足。故拟由诗词吟唱上溯,欲复古之雅乐,再昌未来礼乐文明。

现在流行的做法,仍是一百多年前老掉牙的,学来、抄来、拿来、改词、翻唱。

号称有点古典素养的,或号称“中国风”的亦是现代作曲家,以现代人的情感、对古典的所谓领会,吸收的半通不通之古音乐元素,放入现代音乐的编曲框架中,再由现代歌唱家演绎唱出,词亦半通不通,自鸣得意。只可说是一种有古典情怀的现代歌曲,与中国音乐乃至国学并无直接关联。

现今的国学教育,又是由儿童读经开始重新恢复的,与音乐也没大关系。

经典诵读,功效良着,不待赘言。但有个绝大的问题,就是仅求诸文字,以背诵和记忆为主,甚或视为唯一内容。

中国古代儿童教育其实并不如此,是以演礼和习乐为主的。王阳明论童蒙教育,以诗吟唱游为之,即是此义。今既不习礼,又不吟唱。无诗情与乐悦濬发于其间,徒事记诵,颇嫌桎梏性灵。

其次,中国音乐,向来不是孤立的音声,是与文化配合的。我在上面曾举例古乐隔月用律,四时节令不同,乐调也不一样。事实上,乐曲为谁演奏也还有不同。比方替一个人作寿,这个人生辰八字的五行配属如何、什麽月份演奏,所用的曲调就应考虑五行生克的配置,因此它复杂,非仅曲度铿锵而已。

另外,中国音乐的挖掘,还应充分注意地方资源。

例如乐府诗的研究,惯例是依曲调分,郭茂倩《乐府诗集》就是这么处理的。但因乐府的曲式音调今皆已不可考,故近来的研究不得不转向歌曲之故事和作者身分上做文章。我不敢菲薄此类研究,但另一种观察乐府诗的脉络也许更可参考。

这脉络就是地理。

以地理来观察音乐,其实也是老方法。孔子编《诗》时,风、雅、颂之大框架固然是用音乐来分,但风之内部就是以地理分的。十五国风,地不同,声自然也就不同。

乐府诗的原理也一样。例如吴歌、西曲,虽皆属于清商曲辞,而一为吴地之歌,一为长江中游曲调,两者声情遂别。

吴歌之神弦曲,青溪小姑白石郎,唱的乃是南京一带的故事,故亦不能泛泛视为一般神歌,乃是地域性极浓的。另外像〈春江花月夜〉,也不能泛咏一般的春月江水,必须是与金陵花月直接相关。温庭筠〈春江花月夜》说:“秦淮有水水无情,还向金陵漾春色”,即缘于此。诗人绝不会用此曲调去咏黄河或巴蜀之春月。

同理,西曲中《石城乐》出自湖北竟陵,《乌夜啼》作于南兖州。〈估客乐〉写樊邓间事,〈襄阳乐〉〈襄阳蹋铜蹄〉〈江陵乐〉〈雍州曲〉〈三洲歌〉更不用说了。三洲,乃商旅来往巴陵三江口之歌,与估客乐、贾客乐一样都有行商估旅之情,但若用来咏江南商贾便不合适。

江南另有一批歌,叫「江南弄」,包含采莲曲、采菱歌。夏天何处不开荷花?何处不可采莲采菱?然而,若作采莲曲、采菱曲,绝不能泛写他处,必须是江南莲菱。

所以李白的采莲曲说:“若耶溪畔采莲女,笑隔荷花共人语”;贺知章则说:“稽山云雾郁嵯峨,镜水无风也自波”,若耶溪、镜湖、会稽山都在浙江。王昌龄说:“越女作桂舟,还将桂为楫”,齐己说:“越溪女,越江莲,齐菡萏,双婵娟”,更都直接说是越女采莲。

凡此,皆可见古人作乐府诗,拟题之外,还须考虑它的声情。而声情即包括了这个曲子到底是写何地物事的考量。我们读乐府诗,同样也须注意这种地理音素。

因为很明显的,凡写边塞事,多在横吹曲中。横吹曲原是北狄乐。北狄乐后来分成两部,有箫笳者为鼓吹曲,用于朝会、道路、给赐;有鼓角者为横吹曲,用于军中。

曹操征乌桓、燕魏之际的鲜卑歌、北朝慕容垂及姚泓时的战阵歌曲、胡歌等俱属横吹,因此那里面都是陇头、出关、入塞、出塞、折杨柳、关山月、落梅花、紫骝马、骢马之类,感边戍、伤离别,而怀念“洛阳大道中,佳丽实无比”(沈约·洛阳道)。

六朝及隋唐人写边塞,均用这些题目,依题目与声情之内容来大谈边塞,大抵不是真有其事,文类规范至为明显。

另外,相和歌中也有《江南可采莲》。据郭茂倩考证,梁武帝作江南弄之采莲采菱诸曲,源头即在于此。

但江南弄的采莲采菱专就吴越之采莲说,相和歌的采莲就不一样。原因何在?因相和三调本出汉房中乐,原先都是楚声。在楚声这个脉络底下讲江南可采莲,江南所指之区域就要比《江南弄》的江南大得多,且比较偏上游。

所以你看梁柳恽所作,云:“洞庭有归客,潇湘逢故人”,沈约说:“擢歌发江潭,采莲渡湘南”,都泛及湖湘。刘希夷所作,说:“潮平见楚甸,天际望维杨”“暮春三月晴,维杨吴楚城”,又包涉吴楚。到李益的“嫁得瞿塘贾,朝朝误妾期,早知潮有信,嫁于弄潮儿”就讲到瞿塘峡了。这是江南吗?若不知此曲本出于楚调,岂不对之要一头雾水?

楚调还有相和歌中的楚调曲,不过这类曲调中有歌《泰山吟》、《梁甫吟》、《泰山梁甫行》的,乃以楚曲言人生之哀,以泰山为人死后魂魄归往之所;与楚调多写《白头吟》、《长门怨》、《婕妤怨》、《长信怨》、《玉阶怨》,表达人生怨离之感相似。

泰山这个地名有特殊含意,故凡作《泰山吟》、《泰山梁甫吟》皆有蒿里薤露之意,主题明确,地理意涵亦甚为确定。

另有专吟楚事者,如《楚王吟》、《楚妃叹》、《楚妃曲》、《楚妃怨》等,收在郭茂倩《乐府诗集》相和歌的吟叹曲中。

与专门咏楚事的这批作品类似的,还有蜀国弦,也属相和歌。本来乐府古辞就有《巫山高》,属铙歌。后来用此题者多迳咏巫山之高,北齐虞义说:“南国多奇山,荆巫独灵异”,梁元帝说:“巫山高不穷,迥出荆门中”都是。瑟调中的《蜀道难》也是如此。《乐府解题》说此曲“备言铜梁玉垒之阻,与《蜀国弦》颇同”。凡作此者,未必身历蜀道之难,而言其险峻皆同,也都属于依题拟作之性质。

其他特显地理含义的,还有瑟调相和歌的《陇西行》、《雁门太守行》、《饮马长城窟行》、《蒲阪行》,都写边塞事。与横吹曲中那一大批边塞诗可以互参。

此外,该注意的就是一些京城诗了。京邑本就是诗赋中一大类,乐府亦不例外,如郊庙歌辞、燕射歌辞,郭茂倩所收凡十五卷,全都作于京城,亦用于京城之各种典礼中。鼓吹辞中凡写出师、还朝、入朝、校猎、送远、凯旋、君臣之乐等也都是如此。

但此类曲辞虽备显朝廷威仪,可见京城之气象,毕竟仍非直接描写城市景观及都中人民生活状况。横吹曲中的《洛阳道》《长安道》,相和歌清调曲的《长安有狭斜行》、瑟调之《煌煌京洛行》就直接描写了。

这类歌,多是刻划京师之繁华,王孙重行乐,公子好游从,而且佳丽遍地,游侠汇聚。一种奢华、放纵、世俗化的世界跃然纸上。

清调曲中的《相逢狭路间》《相逢行》也属此类。题目上看起来并无地理上的专指,但实际上不是在随便哪条路上狭路相逢,而只能是在京城。

故李白《相逢行》一开头就说:“朝骑五花马,谒帝出银台”,昭明太子的《相逢狭路间》也以“京华有曲巷,曲巷不通舆”开端。

京城乃游侠窟,故戴嵩《煌煌京洛行》说:“欲知佳丽地,为君陈帝京。由来称侠窟,争利复争名。”

此类京邑描写的另一批亲戚,就是讲少年游侠的《少年行》《结客少年场》《少年子》《少年乐》《汉宫少年行》《长乐少年行》《长安少年行》《渭城少年行》《轻薄篇》《游侠篇》《灞上轻薄行》《游侠行》《侠客行》《博陵王宫侠曲》《游猎篇》《行行且游猎篇》《游子吟》《壮士行》《壮士篇》等等。

这些游侠诗,乃京城书写的一环。郭茂倩列在杂曲歌辞中,讲的不是一般的游子,而是对城市里游侠少年生活状态的刻绘,从一个特殊角度来呈现都市之奇异景观。

这种都市主要是京洛、长安,有时也旁及其他都市,那就是曹植《名都篇》这种。诗云:“名都多妖女,京洛出少年”,郭茂倩解释道:“名都者,邯郸、临淄之类”。《少年行》这类曲子,就果然也有《邯郸少年行》。宋刘义恭《游子吟》则说:“三河游荡子,丽颜迈荆宝。…… 绸缪甘泉中,驰逐邯郸道。”邯郸游侠与京城侠少一样,都属鲜明的城市风景,足堪留意。

五、国学还应再唱歌

我们现在处理音乐,除了宫廷王朝雅乐、学塾吟诵之外,乐府传统的这一大批地域性曲谣,就是一大线索与资源。不了解这些,明清以来地方戏曲歌唱便不易理清其脉络。

某年旅次扬州,友人安排我听扬剧唱曲。我日记中曾载:“昔未留意,兹乃有黄鹂夜莺之叹。其间既有朱权所遗之曲,亦有为近世流行歌曲,如周璇‘天涯歌女’甄录之调,婉转关听,足移人情。”正可为我上述说法做一则小脚注。

而目前大陆音乐界所说的民歌,其实与我讲的这些无甚关系,基础是六七十年代的民歌调查,下延及于现在的非物质文化遗产保护。传统文化内涵之探讨,尚待深入。

诗词吟诵界,则对吟、诵、歌、咏、说、唱、赞、曲都还分不太清楚;推广的调子,又多只是私塾或老先生个人诵读之土腔,单调、音色沙哑、音质粗糙、节奏简易且少旋律,多不能上接于乐府传统。因此目前可说仍属于国学不歌唱、歌唱也不国学的阶段;至于新国学、新歌唱,那就还早着呢,如何开展,我另篇再来报告。

现在,且让我们先送别李叔同吧!

龚鹏程

龚鹏程,1956年生于台北,台湾师范大学博士,当代著名学者和思想家。著作已出版一百五十多本。

办有大学、出版社、杂志社、书院等,并规划城市建设、主题园区等多处。讲学于世界各地。并在北京、上海、杭州、台北、巴黎、日本、澳门等地举办过书法展。现为中国孔子博物馆名誉馆长、美国龚鹏程基金会主席。

评论