醉驾入刑的“胸怀”

来源:《民主与法制》周刊 作者:■ 黄鸣鹤

我一直犹豫该不该写这篇文章,因为文章的一些观点可能与当前社会的主流观念相悖,可能会被喷口水。对于醉驾入刑,我从当年立法通过时的欢呼拥戴到今天带着忧虑的观察,我个人观念的转变,似乎也证明了一个论断:任何脱离社会现实的过于理想化的制度设计,结果可能是适得其反的。

新增法条引出的争论

《中华人民共和国刑法修正案(八)》第133条新增第二款:“在道路上驾驶机动车追逐竞驶,情节恶劣的,或者在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。”这就是著名的醉驾入刑。

这一法律条款于2011年5月1日零时生效。在修八颁布后生效前,我和最高法院的一位朋友(下简称叶老)就醉驾入刑发生过一场争论。

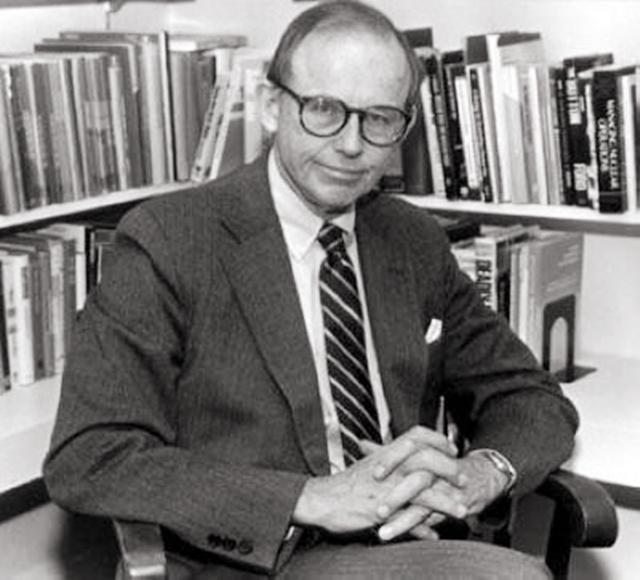

叶老是2007年最高法院从地方法院选调死刑复核法官时调入京城工作的,他是上世纪80年代中国政法大学的高材生,也是我们圈子内很方正的一个人,他年纪不大,但我们总习惯性地称他为叶老,以示尊重。

叶老对醉驾入刑持反对态度,并对舆论一边倒的支持声音表示忧虑,他持的是一种“刑罚谦抑主义”的观点,认为刑罚是以国家公权的名义对社会成员褫夺生命、限制自由、没收财产的处罚,是最严厉的处罚手段,应该是在其他社会控制手段失效的情况下不得已采用的。醉驾是一种违法行为,但只要醉酒驾车,哪怕未发生危害性后果,也以刑罚的大棒加以惩诫,是不妥当的。

对此,我不以为然,引用了《韩非子》上记载的关于孔子与其弟子子贡间关于法律严苛的对话。

商朝的法律规定:将草灰之类的垃圾倾倒在公共道路上的,一经发现,处以断手之刑。子贡认为这一条法律过于苛刻,而他的老师、一向主张仁政的孔子却认为:草木灰倒在街上,看起来只是一种小错误,但其引发的后果往往很严重。风吹处尘土飘扬,可以让人眼迷,老年人容易害眼病,而驾驶马车的人可能因此而引发倾覆事故。而不往公共道路上倒灰尘,其实是很容易遵守的。也就是说,法律如烈火,看得见它的危害性你就不敢去触碰,重刑是人们所害怕的,维护公共卫生却是很容易做到的,用人们害怕的东西去引导人们做轻而易举可以做到的,这有什么不好呢?

在请出孔老夫子的同时,我也举了新加坡的例子:若说法律严苛,那么,新加坡立法对在公共场所涂鸦、乱扔垃圾、嚼口香糖的行为进行高额罚款甚至施以鞭刑。最后,国民养成了良好的卫生习惯,新加坡亦成为著名的花园城市,每年因为相关法律而受罚的人数并不多。

这场辩论中,参与讨论的几位也似乎更认同我的观点,在讨论的最后,叶老只是淡淡地说了一句:不要太迷信刑罚的威力。

执法实践

2011年5月1日,《刑法修正案(八)》正式生效,各地交警纷纷上路检查酒驾和醉驾,应该说,对于醉驾入刑,交警是相当欢迎的,有一组统计数据表明,在中国大陆,每年有近10万人被车祸夺去生命,而约60%的车祸是由醉驾引起的。

虽然对于“醉驾入刑”,在法律生效前就已经进行了大规模的普法宣传,但中国之大,后知后觉、麻木不仁、心存侥幸者数量绝对不少。在交警的执法行动中,一批“醉翁”入了法网。

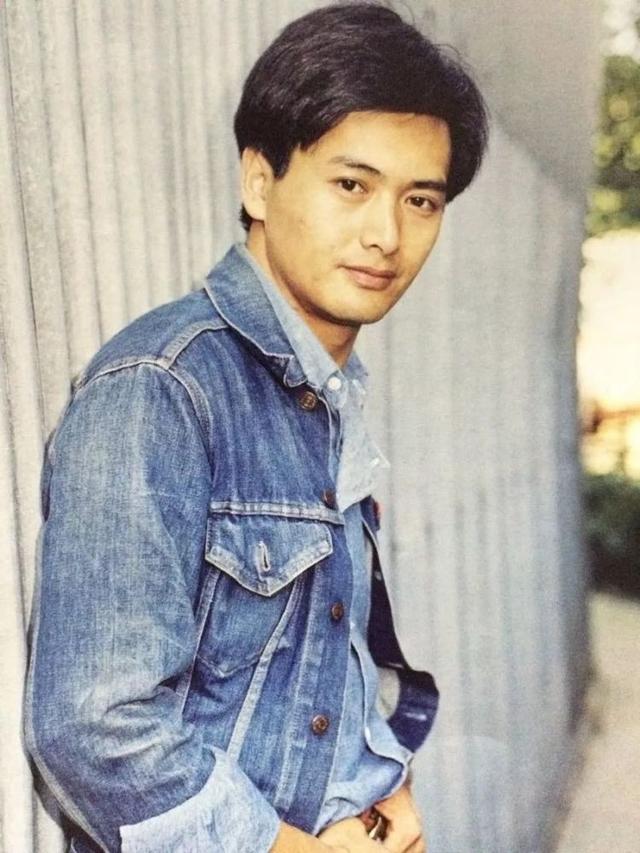

5月9日,著名音乐人高晓松因醉驾发生追尾事件,被刑事拘留,这个当年曾经流浪在厦门大学美丽校园中写下校园民谣的音乐人倒是个勇于担当的汉子,在看守所,他写下了“对不起,永不醉驾”的悔过书。

另外一个插曲是:5月10日,最高人民法院副院长张军在重庆召开的全国法院刑事审判工作座谈会上表示,要正确把握危险驾驶罪的构成条件,不应仅从文意理解刑法修正案(八)的规定,认为只要达到醉酒标准驾驶机动车的,就一律构成刑事犯罪。

我在最高法院司改办工作期间,与张军副院长有过几次近距离接触,知道他是个极为方正、严谨的法律人,这一引起轩然大波似乎有些“不合时宜”的讲话,也证明了对于“醉驾入刑”心存疑虑的法律人并不止于叶老一个。

但讲话激起了极大的反弹,并被作了多种解读。一种解读是:立法是人大的工作,法律一旦通过,就必须严格执行,正如法理学中的“恶法亦法”一般。法院的工作是行使审判权,醉驾入刑的法条,并没有给法官留下自由裁量的空间,一旦构成醉驾,就构成了危险驾驶罪。而构成醉驾的唯一标准,是检测时血液中的酒精超过80mg/100ml。

网络舆情更是一边倒,网友担心的是:是否构成醉驾,如果给法官太大的裁量权的话,那么,可能出现“公职人员、权贵”利用自身能量打通关节,免于牢狱之灾而穷人只能将牢底坐穿。

似乎是对于人民舆论的回应,公安机关表态查获的醉驾一律立案、检察机关则表示公安机关移送的案件一律起诉。虽然在私下的交流中,也有部分警察和检察官向我表示了类似叶老的担忧。

高晓松案件成为一个非常圆满的“普法典型案例”,一个社会名人,在醉驾后被以危险驾驶罪起诉,并被顶格量刑(拘役6个月)。这个名人不仅没有上诉,还真诚地认罪,并表示“永不醉驾”,在看守所中呆了184天,出狱后还拍了一个反对酒驾的公益广告片。

但作为一名法律人,我却越来越感受到了一种不对劲。

醉驾入刑的后果

2012年9月,我出差到北京,与叶老偶遇,在北花市法官招待所的房间中,我们展开了第二次讨论,与第一次的观点对立相比,叶老仍然坚持他的观点,而我却没了当年的犀利,我们终于有了一些共识。

共识之一:醉驾入刑之后,酒后驾车的现象确实有所减少,酒文化在中国根深蒂固或者可以诩为博大精深,但并不是所有人都喜欢杯中之物,而只是碍于情面而已,特别是“感情深,一口闷;感情铁,喝出血;感情浅,慢慢舔”之类足以把人逼到墙角的劝酒词,“喝酒不开车,开车不喝酒”成了最好的挡箭牌。

共识之二:催生了代驾这一新生职业,创造了一些就业机会。

共识之三:有一些案件,追究刑事责任,确实是过了。

在共识三中,几位来自全国各地的法官提供了一些具体案件。

甲参加饭局,也知道醉驾入刑,于是呼来了一位代驾,可代驾花了老大的劲,在地下车库中就是找不到甲的汽车,于是甲告诉代驾,你在车库出口等着,我把车开出来再交给你。可悲摧的是,甲驾车在出口时不小心把收费亭的栏杆给撞了一下,管理员报了警;

乙喝高了,上了自己的车,刚发动车,突然想到不能酒后驾车,于是立刻停下来,可倒车撞到后面的车,车主人听到警报声出来,并报了警;

丙地交警部门下达任务,每个中队必须完成若干个醉驾查处任务。某中队总是完不成任务,受到批评,最后中队长想出了一个好办法,他知道某村庄某日有“普渡”民俗,村民照例群聚喝酒。于是,交警就在深夜10点在村口设岗,彼时,村庄宴散,一大堆村民趿着拖鞋骑摩托车三三两两回家,于是,大获全胜,超额完成任务,可村庄悲摧了。

从日常经验法则就可以看出,甲乙两人的行为社会危害性较小,也没有造成人身财产的损失,符合刑法总则中“情节显著轻微,不认为是犯罪”。但就分则而言,只要血液中酒精含量超标,又有驾驶机动车的行为,就构成了危险驾驶罪,毫无商榷的余地。有些城市为了严打醉驾的执法态度,公检法三家的协调会定下了“公安一律立案,检察一律起诉,法院判决一律不适用缓刑”的原则。

那么,醉驾的违法成本有哪些呢?首先是自由刑,法定刑为拘役6个月以下(含6个月),另处罚金(一般在1000元至4000元间)。你必须承受的是:你将成为一名有过刑罚记录的公民,你不是未成年人犯罪,所以犯罪记录不会被封存,而将伴随你终身,其带来的直接后果是:

你可能当不了兵,因为部队不会接受有犯罪记录的人;

你丧失了公务员考试的资格;

可能影响到你的征信系统;

你不能参加司法考试,即使你报了名参加了考试通过了,成绩也会被判定无效;

在办理出国签证的时候,你必须在有无犯罪记录栏填写“有”,一般情况下签证官会拒签,哪怕是你只想去那个国家玩几天;

醉驾所造成的财产损失保险公司是不予理赔的,你得自己扛着;

你所在公司可以直接解除和你所签订的劳动合同,而不予经济补偿;

如果你是个医生,在判决生效时,你会被吊销执业证明。而在刑满后的两年内,你仍无法再次申请执业证明;

在服刑期间及刑满释放后的3年内,如果你想办个企业,让自己当个法人或董事长过过“老板”瘾,对不住了,你可能办不了营业执照;

害了自己还不说,还可能殃及家人,你的孩子在高考、参军及报考公务员时,在填写家庭成员时,父母家庭情况也是政审的一部分。

据最高人民法院院长2013年3月10日在人大会议上所作的法院工作报告中的统计数据表明,醉驾入刑后不到两年时间里,全国法院共审结了6.6万起危险驾驶罪,也就是说,至少有6.6万人因醉驾被判决而有了犯罪记录。

无论醉驾的人动机如何,但醉驾毕竟只是一种可能存在的危险犯,如果损害结果实际发生,自然构成交通肇事罪。醉驾,发生危害性后果只是一种可能,而在国外,醉驾考察的是驾驶人是否醉了(对于车辆的控制力减弱),警察在检查醉驾时除了测血液中的酒精含量外,主要是通过要求驾驶人走直线、回答问题等多种方式来判断是否进入醉酒状态(酒量个体差异很大)。而中国,为了执法的统一性,单纯以酒精含量测试作为定罪的标准。

刑法谦抑

世界不是完美的,人也是如此。有人类历史,就有犯罪的历史,完全消除犯罪是一项不可能完成的任务,就如同人类无法完全消灭疾病而必须习惯与病菌共存一样。

中国文化中有“重刑”的传统,即使是“杀头不过碗大的伤疤”的死刑,也有腰斩、车裂(五马分尸)、点天灯(将人身浇上油蜡慢慢烧死)、凌迟(千刀万剐)。如果说酷刑是统治者用来恐吓百姓的话,那么,重刑主义的文化基因也普遍存在于普通百姓的观念中。2003年,厦门法院推行注射死刑,看到报道,一位晨练的市民表示不解,说:太便宜那些坏蛋了,依我看,连枪决都不用,应该用刀子割,既省钱又解恨。周边竟然有许多市民点头称是。

有宋一朝,刺配刑被广泛使用,这是一种“刻在脸上的犯罪记录”,《水浒传》中,林冲、宋江、武松、杨志等多位英雄好汉都因犯罪被刺配,被归入异类,只好啸聚江湖,逼上梁山。最后,受伤的是整个社会。

任何社会形态中,太多的人有犯罪记录决不是件好事。因此,刑法不应制定得太严苛,哪怕出于善良的目的。一个最好的例子就是美国的禁酒令。1920年,在清教徒的推动下,美国宪法第十八修正案通过了禁酒令,宣布“酿造、运输、销售酒精含量超过0.5%的饮料都是犯罪行为”。

禁酒法令施行了13年,原本理想主义的龙袍却滋生了现实主义的跳蚤,禁酒只是将酒类生产驱入地下非法状态而无法根绝,有需要就有市场。黑帮借助私酒市场的暴利不断壮大,终成社会毒瘤;就政府方面而言,酒税一年少了5亿美元不说,对私贩酒的打击必须供养一支人数众多的执法队伍,行政开支增大;黑帮用银弹收买警察,使得警察队伍腐败成风,与黑帮形成了“共益生态”,买单的仍然是善良公民。公众逐渐意识到禁酒令所带来的诸多弊病,终废之,但许多负能量已经生成,影响美国社会近百年。

醉驾入刑所带来的弊端是多方面的,一则是执法成本的问题。大部分城市并没有设立拘役所,而醉驾的刑期在6个月以下,故刑罚主要委托看守所执行。而看守所主要是关押刑事审判的未决犯,许多是强奸、抢劫、故意杀人等暴力犯罪,醉驾就主观而言属故意犯罪,但大部分的被告人本性并没有那么坏,而混同羁押很容易造成“交叉感染”。

另外,一组数据表明我原来所推断的醉驾行为会随着入刑而数量逐渐减少,最终绝大部分驾驶人会养成“喝酒不开车,开车不喝酒”的好习惯,如此,法律虽然严厉,但受刑者少,也是好的。结果如何呢,数据告诉我,2011年5月1日醉驾入刑后,在之后的八个月内,厦门市因醉驾获刑者197人;2012年度为517人;而进入2013年,截至5月13日,因醉驾而被起诉的人已达466人,持续攀升的数据如何解读?

那么,怎么办,笔者认为,从刑法理论而言,醉驾应该是“保安处分”调整的范围。

保安处分理论的形成是近代刑法理论进化的重要里程碑。它使得刑罚从报复转向教育,从惩罚转向预防。将醉驾纳入“保安处分”范围,既可以达到预防醉驾的社会防控功能,也避免将大量并未实际伤害社会的公民逼入犯罪的泥淖。

在保安处分的惩罚中,处分方式包括吊销驾驶执照、禁止令、责令若干时间的社会服务(帮助警察维护交通、打扫公厕、老人院服务等),执行完毕后,行为人并无犯罪记录。

当然,在国外,由于赋予法官较大的自由裁判权,有些法官对于醉驾者也作了独具匠心的判决,比如法官判决一起因醉酒驾车的司机,观看车祸现场的录像8小时,可不到半小时,那哥们儿就吐了,太惨烈了。

珍爱生命,安全驾驶。如果有一天,当驾驶员都养成“开车不喝酒,喝酒不开车”的习惯且不是因为对于法律惩罚的恐惧,而是基于对生命的敬畏,那才是“道法自然,无为而无不为,天下垂拱而治”。

(作者单位为厦门市中级人民法院)

评论