从“Wordle”到《汉兜》:填字游戏中的交流与表达

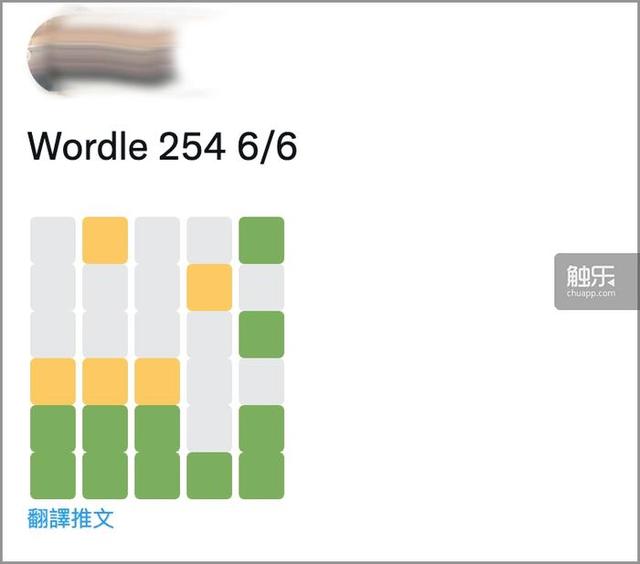

去年年中,软件工程师Josh Wardle为自己的伴侣制作了一款填字游戏《Wordle》。10月,《Wordle》以网页游戏的形式正式上线。11月,玩《Wordle》的人还不到100个,两个月后,这个数字超过了30万。一张张由绿色、黄色、灰色格子组成的图片在社交媒体上广泛流传,它们代表着休闲类游戏成功的一种经典范式:简单、轻松、病毒式传播,扩散到人们能接触到的一切社交媒介。

《Wordle》成功之后,许多内容相似、语言不同的版本也陆续上线,在一些使用范围广、人数多的语言中,变体“Wordle”的热度不输英文原版。在多语言版本持续流行的背后,一些潜移默化的沟通与融合正不断发生。

Anthony是《汉兜》——汉字“Wordle”——的制作者。在这个“戏仿”“致敬”意味浓厚的游戏里,他仍尝试着交流与表达。

从猜词游戏到流量中心

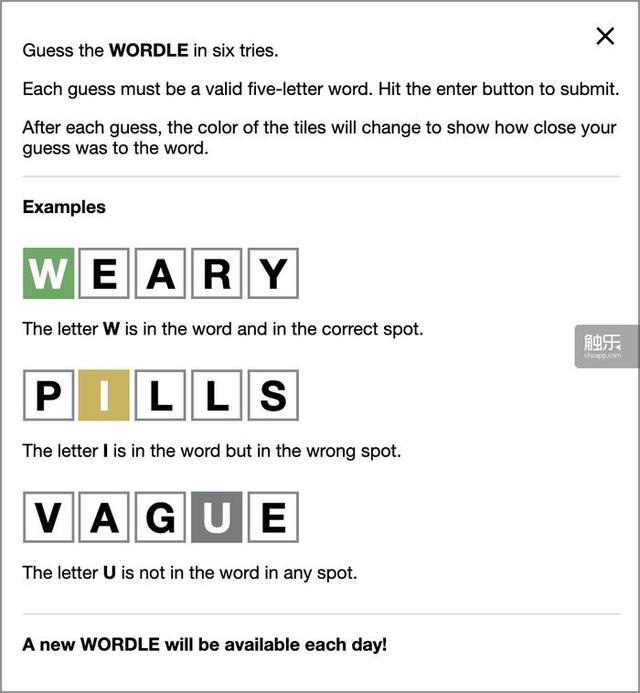

作为游戏,《Wordle》简单得几乎不需要花时间学习。它由一组5×6的格子和一个虚拟键盘组成,玩家有6次机会来猜出一个由5个字母构成的单词。在猜词过程中,游戏会给出3种提示:绿色代表字母在正确的位置上;黄色代表目标词语中包含这个字母,但不在正确的位置上;灰色则表示目标词语中不含这个字母。

简单明了的《Wordle》规则

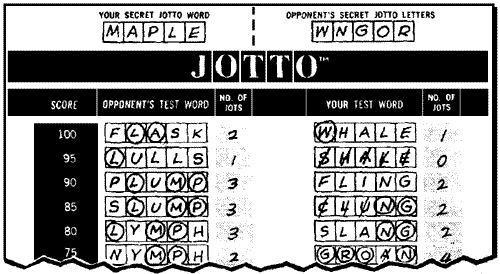

这种玩法并不是《Wordle》首创,类似的填字游戏最早可以追溯到一个多世纪以前。到了1955年,一款双人游玩的填字游戏《Jotto》除了使用纸笔作为载体之外,规则已经与《Wordle》非常相似。上世纪80年代,不少国家的电视上播放过以填字游戏为主要内容的节目。如今,人们仍能在报纸、杂志、应用程序上玩到相似的填字游戏。

上世纪50年代流行的双人填字游戏《Jotto》

但只有《Wordle》火了起来。作者Josh Wardle曾在采访中提到,他一开始只是想做一个简单、有趣、免费的游戏,然而《Wordle》的热度很快超出了他的想象。在社交平台上掀起一阵几百万人的猜词游戏浪潮之后,《Wordle》被一家老牌媒体以百万美元价格收购。

现在回看,同为软件工程师的Anthony认为,《Wordle》的成功有其必然性,它符合病毒式营销的传播模型。Anthony说,《Wordle》在设计上有不少“做得很好、很对”的地方,在他看来,主要有3点:

一是简单,几乎不需要什么准入门槛,任何人都能玩;二是每天一道题,让玩家把“打卡”当成一种习惯;三是在同一时间为所有玩家提供相同题目。

和所有人做一样的题目,在社交平台上会明显放大玩家的成就感。很多人会和朋友比较,我用了3次猜对,你用了4次或者没猜对,我就比你厉害,至少比你幸运。这种成就感比单纯猜中词语更大,游戏也就更能得到玩家喜爱。

完成《Wordle》之后,游戏会自动生成一组色块,玩家可以在不剧透的前提下去社交平台上分享自己的成绩

“每天一道题”则更像是一种饥饿营销。Anthony说,以玩法来看,《Wordle》并不算特别耐玩,如果像普通游戏那样做几百个关卡,让玩家一直玩下去,很多人也许玩个五六关就没兴趣了。“每天一道题目可以让人一直记得这件事,”Anthony说,“每天花三五分钟玩完一局,你会感觉意犹未尽,会提醒自己明天还要继续玩。这是一种很巧妙的方式。”

至于那些让《Wordle》进一步提升热度的社会新闻,在游戏玩家人数和流传范围逐渐扩大的前提下,既是巧合,也是必然。今年2月,美国一名80岁的《Wordle》玩家遭遇入室犯罪,女儿因她没有按时上线打卡游戏而心生警觉,继而报警,在被绑架17小时后,这名玩家成功获救。这个过程中,《Wordle》作为让女儿及时发现母亲异状、争取救援时间的关键点,体现出“游戏在生活中发挥了重要作用”,同时,这让《Wordle》自身也获得了更多关注。

从绑架事件中获救的80岁玩家Denyse Holt,一时之间,《Wordle》和她的名字一起上了新闻头条

但在最初,Anthony还没有想到《Wordle》可以这么火,也没想过要去模仿它。之所以会去做《汉兜》,他说,真正的契机是一张梗图。

“Wordle”与《汉兜》

Anthony今年25岁,刚走出大学校园。他在一家法国公司做开源社区项目,“核心产品以开源为主,再依靠开源的产品去做一些生态上的东西,通过这样的方式去盈利”。他说,自己做的是远程开发,每隔一段时间就换一个城市,“像是边旅游边工作”。

Anthony很早就接触了《Wordle》,当时它还不像现在这么火,但已经在软件工程师朋友圈里有了一些热度。Anthony当时更看重它在网页上呈现出的效果——如何用比较简单的方法做出一个漂亮的网页。他说,如果要教别人怎么写网页,《Wordle》就是最好的范例。

工程师们一开始对《Wordle》的关注也以技术为主。许多人录下教程影片发在视频平台上:怎样从零开始写一个“Wordle”。

直到这时,Anthony还没有做一个“类Wordle”游戏的想法。后来某一天,一个朋友在群里发了一张梗图:有人把Wordle界面下方的英文键盘换成了一个排列着密密麻麻汉字的格子,上方写着5个灰色汉字“万事开头难”。

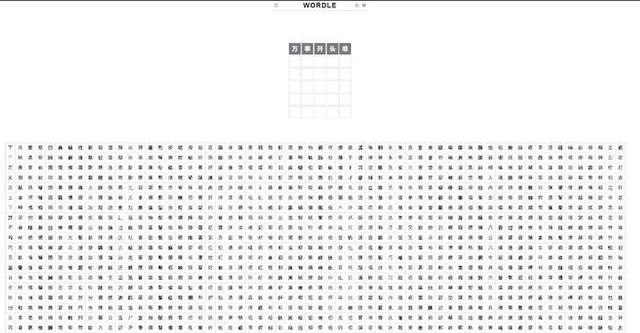

不论在游戏还是现实里,现在的中文显然不是这样输入的(图片作者:JinGen Lim)

这张图在群里引发了一阵笑声。笑过之后,他们开始思考,如果真的要做一个“汉字Wordle”,应该怎样做。

Anthony当天正好出门,他在车上推敲这个游戏可能的玩法。他发现,最直观的方式是把字拆成声母和韵母,先猜读音,再确定对应的字。这样一来,格子也可以从《Wordle》的5个缩减成4个,“四字成语”更符合大多数汉字使用者的习惯。

回到家,Anthony花30分钟做好了一个Demo,和女朋友Inès一起开始测试。

“最初我们选了一个开源的数据库,随机抽出里面收录的成语来尝试。”Anthony说,“但效果不太好,很多成语非常冷僻,猜十几二十次也未必猜得出。”后来,他们给游戏加上了提示,告知玩家一组正确的拼音或一个正确的字,进一步降低难度。

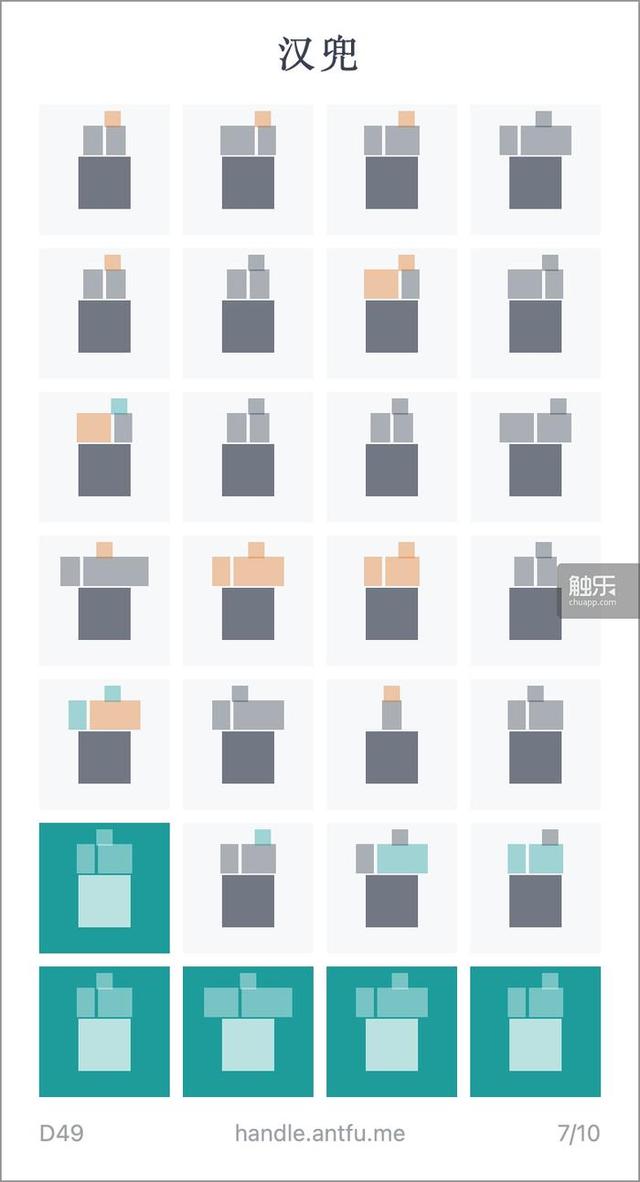

这就是《汉兜》的雏形。在《汉兜》中,玩家有10次机会猜一个四字词语,每次猜测后会用不同颜色显示出汉字与拼音正确与否:绿色代表汉字、拼音正确,位置也正确;橙色表示汉字、拼音正确,但位置不正确;灰色表示目标词语中不包含玩家猜测的拼音和汉字。

《汉兜》游戏规则

一番调整过后,Anthony把它发到了工程师朋友群里,朋友们帮忙测试,提出了不少修改意见。

修改后的游戏考虑到了更多边缘状况。比如多音字,比如重复,比如同一个词里可能有两个字声母或韵母相同但音调不同,比如怎样让色盲、色弱玩家也能玩到游戏。

“最典型的一个例子,”Anthony解释,“假如一个词前两个字的声母都是d,然后玩家在猜词时打了一个有3个声母是d的词,按照一般规则来说,第三个d应该显示橙色,但正式游戏里第三个d会是灰色,因为玩家已经把正确的位置用完了,不能误导人以为还有一个d。”

解决了技术问题之后,Anthony开始思考一个更重要的因素:如何让更多的汉字使用者流畅地体验《汉兜》。

一部分经验同样来自《Wordle》:作者Josh和他的伴侣Shah从12万个五字母英语单词里选择了2300多个常用词,以避免玩家被冷僻词难倒。不过他们也有疏忽的时候——在拼写“喜爱”这个词时,当天的正确答案是“favor”,这引发了一部分英国玩家的不满,因为“favor”是美式英语写法,英式英语中,这个词写作“favour”。

《汉兜》也支持遮罩功能,方便玩家社交平台

在Anthony看来,这至少说明了两件事。一是要给玩家足够的自由度;二是不同玩家的语言习惯和词汇量会有很大差异,尽管《汉兜》玩家基本都把汉字作为母语,但这种差异很有可能成为他们玩游戏时的障碍。

对于第一点,Anthony的做法是化繁为简。受原版《Wordle》影响,不少变体版本都会在游戏中自带键盘。这对大多数表音文字来说没有太大问题,但Anthony发现,要在网页中实现中文输入并不是一件容易的事,即使做了出来,也众口难调,不如让玩家用自己的键盘,自由输入他们想猜的词。这意味着玩家在游戏过程中可以不受“四字成语”限制,用取巧的方式试错。

“夸张一点说,你输‘一二三四’也是可以的。”Anthony说,“这实际上是一个灵活的难易度系统。你可以给自己定一个框架,只输成语,也可以自由输入。想要更简单的,还可以看提示。”

至于第二点,它涉及到的内容更多,更复杂,也让Anthony觉得更重要。

汉语使用者

现在,Anthony和Inès会在每个月手动挑出30个成语,这30个成语会被打乱顺序嵌入每一天的游戏中,作为下一个月《汉兜》的答案。

挑词过程比想象中要复杂一些。Inès的语境来自繁体中文,两人在面对同一个成语时,经常遇到文字、语序和对含义的理解不完全相同的状况。有时候,Anthony提起一个词,Inès说没有学过,Inès选的一些词,Anthony是第一次听说。

挑选词语时,Anthony和Inès会更倾向于那些双方都看得懂、经常使用的词。不过,Anthony也认为,同一个成语的不同写法可能会让玩家更加了解自己使用的语言——尽管与汉语有关,但《汉兜》本质上还是一个靠推理进行的游戏,通过提示,玩家并不难猜出正确答案,而猜出正确答案的过程很可能是学习一个新词汇的契机,只需要花几分钟,毫无压力。

打开《汉兜》的页面,你能很容易地发现,游戏同时支持简繁体,拼音、注音、双拼输入方式,符号、数字两种声调,以及色彩增强模式。这些都是为了让更多玩家玩到它。

习惯使用注音符号的玩家也可以顺利游玩《汉兜》

Anthony在中国台湾地区生活过6年,没有学会注音符号,而Inès只学过注音符号,没有学过拼音。为了能一起玩游戏,Anthony和Inès一起,把注音符号加进了《汉兜》里。

实际操作中,作为拼写手段的注音符号不需要Anthony从头学起。注音和拼音除了写法不同,拼法基本类似,只在细节上有些区别。

Anthony举了几个有代表性的例子:同样是一个字“姜”(jiāng),拼音会把它拆分为声母j和韵母iang,而注音会分为ㄐ、ㄧ、和ㄤ。在《汉兜》中,前者作为两个元素来显示,后者则是3个。

类似的还有“一”(yī),这个字在拼音中仍可以拆分为声母y和韵母i,但注音中没有独立的声母y,符号ㄧ既可以表示声母y,也可以表示韵母i,因此“一”就只是ㄧ。

从功利的角度看,一个游戏要触及到更多的人,才能获得更多关注。但Anthony想让《汉兜》的文化包容性更高一点。“一个中文游戏并不一定要局限于使用拼音的人,比如新加坡,或者其他国家和地区的玩家,我不希望他们虽然懂成语,却因为不会拼音而玩不了这个游戏。”

除了拼音、注音之外,《汉兜》还支持双拼输入

对于开发者Anthony来说,制作《汉兜》的过程中也让他对汉语有了更深刻的理解。筛选词库时,他一下子认识了许多之前从来没见过的成语。为游戏增加功能时,他了解了注音、双拼、数字声调。制作提示时,他需要注意到多音字在拼音和写法上的不同,不能让玩家过于轻易地获得关键信息。

Anthony又举了个例子:“比如‘自怨自艾’里的‘艾’,只有在这个词里才会读yì,那么玩家输入的时候,其他场合还是根据aì来判断,只有他输入正确词语的时候会显示yì。”相应地,游戏中也通过技术手段避免出现“艾(yì)”这样的提示——对于大多数玩家来说,这相当于直接告诉他们答案了。

在Anthony看来,不同语言展现出的特色,不同开发者对于母语的理解差异,是《Wordle》火爆社交平台后、多语言版本纷纷出现的另一个重要原因——不论英语水平高低,人们还是更愿意用自己的母语来玩游戏,尤其是在游戏本身与语言密切关联的情况下。

一些玩家的反馈让他肯定了自己的想法。《汉兜》在推特上发布后,有人评论:“终于回到主场了。”

不断尝试

还有什么能让汉语与编程联系起来吗?

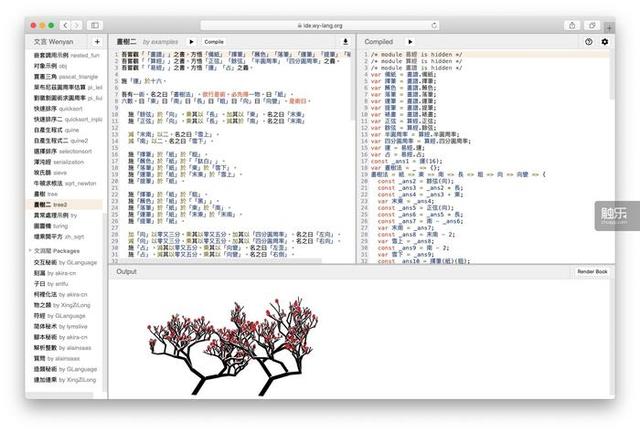

《汉兜》不是Anthony第一次尝试。两三年前,一个在美国留学的华人学生团队创建了一套使用汉字文言文的编程语言。顾名思义,这套语言可以让使用者以文言文“之乎者也”的方式编写代码。主创团队有3名成员,Anthony是其中之一。

实用性并不是Anthony他们创作“文言文编程语言”的首要因素。更重要的是,他想以程序员的视角去做一些与中国文化有关系的内容,不论是程序还是游戏,“文言文”还是《汉兜》,都让他感到有趣。

“文言文编程”,有人认为它的噱头多过实用价值,但Anthony认为,用程序来表现汉字是一件很有趣的事

“文言文编程”作者用文言文写的入门教程

不过,Anthony觉得《汉兜》与真正的游戏还有一段距离。他平时喜欢玩游戏,尤其喜欢模拟经营和独立游戏,《冰汽时代》《异星工厂》《Fez》是他偏爱的作品。在他心目中,优秀的游戏是一个复杂的系统,美术、音乐、艺术性浑然一体,“是一个我所敬畏的领域”。对于他来说,短期内进入游戏行业不是一件容易的事,也不是他的目标。

目前,Anthony考虑的是如何运营《汉兜》。这对于他来说并不困难。由于自己做的是开源社区,他每天要维护许多项目,多一个少一个,区别不大。

更何况,《汉兜》本身也是开源的。Anthony说,假如以后真的没有精力去维护,或是有了其他变化,社区里也许有人会接手这个项目,让《汉兜》一直持续下去。

评论