平等这么好,为何难施行?

文/ 维舟,专栏作者,南都观察特约作者

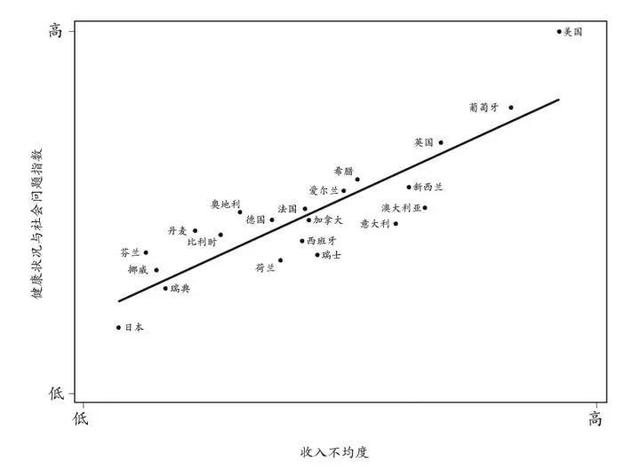

根据一般人的直觉,平等是一件好事情。这么想很可能是对的,而且现在已经得到了充分的理论支撑:两位英国研究员理查德·威尔金森和凯特·皮克特发表了一份广受瞩目的社会学报告《公平之怒》(Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone),在广泛采集数据的基础上做了定量分析,结果证明,“平等”对于一个社会在健康、人均寿命、信任度、失业率、心理疾病、教育、生育、暴力水平等各方面都有深远的影响。简单地说,一个更平等的社会通常在各方面都表现得更好。

▲ 健康与社会问题在更不平等的社会更为严重。 © 凤凰网读书

作为一个具有悠久平等传统的社会,中国人想必特别能理解这样的观点。但随之而来的一个疑问是:既然平等这么好,为何在现实世界中却一直那么难以施行?

这个问题说来话长。无论在哪个时代,“平等”与“公平”可说都是不同社会的普遍理想之一,原因很简单:世上总是穷人多。让多数人过上相对平等、有尊严的生活,本来就是古典政治的理念。然而现代社会是一个追求效率的社会,越来越多的人(尤其是经济学家们)转而相信,“从长远来看,只有生产率的增长才是唯一真正重要的”。效率原则要求一切社会资源按照市场机制来分配,但问题在于:市场化并不必然导致平等,有时甚至恰恰相反。从世界范围内来看,越是自由的经济体(典型如美国),其社会不平等程度越是明显。

1980年代英美的私有化浪潮,最重要的支撑点就是很多公共服务部门(如邮政、铁路、医院、学校等)在实际运营中“效率低下”,其结果,很多公立机构被拆解成很多私营企业,人们对公共政策的评估不再是着重其社会或政治方面的长远影响,而只看重其经济效率。这样的呼声要求国家放松管制,甚至干脆“从我们的生活中消失”,以便有利于商业运作。这在短期内的确有一些好处:公共财政卸下了包袱,甚至还因出售这些机构而获得了一次性收益,但代价则是损害了那些难以通过经济数字来评估的潜在社会收益——例如人际之间的信任度,以及偏远地区的公共服务水平,因为那些地方的服务设施往往无利可图。

▲ 英国民众抗议铁路私有化。 © 网易新闻

不仅如此,20世纪几位产生了重要影响的经济学家如米塞斯、哈耶克、熊彼得等,都怀疑国家在经济生活中积极干预的角色,在他们看来,公共事业和集体化的计划经济体制,是欧洲两次世界大战期间许多悲剧的根源,因此一个开放的社会最好让政府远离经济生活。这就走向了另一个极端:如果国家不能干预市场活动,那么在实际运作中这必然导致更偏重效率而非平等。其结果是,在近三四十年来的西方的很多国家,人们把生活中的不平等看作是一种“自然状态”,尽管许多人本能地觉得这不是一个好的状况,但又对此无能为力,主流政治甚至已经不再探讨这些问题。好像国家唯一重要的任务就是让公民自由地赚钱,但人们不再相信国家具备改善社会的功能。

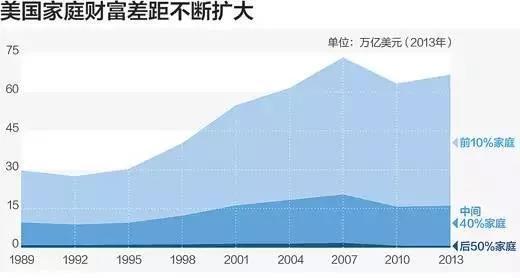

这样做的结果是什么呢?1993-1997年间曾任美国劳工部长的罗伯特·赖克2007年在其新书《超级资本主义》(Supercapitalism)中,认为一种不受控制的自由经济已危及政治民主。美国现在的贫富差距是1929年以来最高的,整体经济增长虽然旺盛,但家庭收入中值却已30多年停滞不前,那么多财富都去哪里了?答案是:基本都集中到了最上层。私人投资者得到了利益,却让公众承受风险,公共服务水平一再下降,而这主要影响到的都是穷人的利益:因为富人们反正可以买到更好的私人定制服务。

▲ 1989—2013年,美国前10%家庭拥有的财富占全国所有家庭财富的比重从2/3增加到超过3/4,中间40%(51%—90%)家庭拥有的财富占比从30%下降到23%,后50%家庭拥有的财富占比从3%下降到1%。 © 环球网

不了解这些历史背景,是无法理解为何这个问题会这么难的。正如历史学家托尼·朱特多次说过的,让每个人过上相对平等、有尊严的体面生活,不应被视为一种过时的政治理念,而是我们值得去参与建设的美好世界。在他看来,很多理论家过分简化了他们的观点,但现实中可能原本就有许多不同的道路——最典型的一例是,哈耶克曾断言,如果工党上台掌权,那么英国将出现法西斯主义;然而事实是,工党在赢得选举后推行的福利政策更接近于凯恩斯主义,并成功地遏制了不平等现象,缓解了贫富两极化。在1945年后的一代人里,欧洲各国都享受了更大的平等,人民普遍免于恐惧和匮乏,社会矛盾缓和,极端主义的政治倾向减弱,这些国家都进入了一个繁荣、安全、幸福的时代。

也正是因为有这样的政治遗产,西欧和日本才一直比美国更平等一些。在欧洲人看来,不受限制的市场竞争既是机会也是威胁,他们更担心收入差距过大,也更能接受干预型国家来提供公共福利;个人主义传统的美国则怀疑和排斥国家扮演这样的角色,也更不愿意为此掏钱。2002年的一项调查表明,英国有62%的成年人愿意提高税收来换取更好的公共服务,但仅有1%的美国人愿意这么做,他们选择的是最大的个人自由与最少的公共福利之间的结合。《公平之怒》这样的报告由英国学者撰写、并在英国受到热烈欢迎,是不奇怪的,如果在美国,情况很可能就不会是这样。

即便人们都相信平等是好事情,但棘手的是:怎么实现呢?正如《美国政治中的道德争论》一书中所说的,80%的美国民众都同意政府应与歧视行为作斗争;但如果要出台措施扶持黑人等弱势群体,支持率就下降到了40-50%;仅有1/3的人赞成给予黑人特殊照顾或优待;一旦提到名额比例,就仅剩20%的人还会表示支持了。芬兰前两年曾短期试验“无条件基本收入”,即不论任何差异,每个公民都享有相同的基本收入,这让许多人感到自己“重新成为自由的人”,但即使在这样一个高福利国家,也有许多诸如“拿了免费的钱会不会让人变懒”这样的争议。

不过,《公平之怒》也强调,实现平等可以有很多不同的道路——正如不同国家的现代化道路也不一样。如果政治家们真有意愿促进平等,他们其实是有选择的,问题只在于他们把哪些因素放在更重要的位置。瑞典和日本都很平等,但彼此差异极大,前者的方式是建立福利国家,通过高税收来提供高质量的公共服务与资源再分配;然而日本的公共开支占比很低,它实现平等的方式是缩小税前收入差距。这意味着,实现平等本身并不必然意味着扩大政府规模,也不一定导致低效率——至少北欧国家的创新活力是有目共睹的。至于日本社会,这些年来的经济确实缺乏活力,但与其说是因为它在社会福利上的平等,倒不如归结于它的老龄化和社会结构转型问题。事实上,平等不仅未必阻碍经济发展,有时还有积极促进作用:世界银行在1990年代初的一份报告中就曾指出,平等状况的改善是东亚各国经济腾飞的基石,由于每个人都感到自己能从经济增长中获益,他们也就越能积极地参与经济活动。

当然,在这里所说的“平等”,主要是收入上的平等,对西方发达国家来说,由于公民个人权利已经深入人心,经济和机会上的平等确实就是“平等”一词的主要含义。然而,在像印度、非洲这样的国家和地区,很多时候制约人们生活质量的,其实是权利上的不平等。值得注意的一点是:在跨国的量化比较中,给人的印象是:不论什么社会和文化,不平等所造成的影响都是一致的,文化因素并不重要。不过,文化因素可能的确会起到一定作用,例如,新加坡是最自由的经济体之一,其程度甚至还超过美国,但当地的严重贫富差距并未导致犯罪率、婴儿死亡率的上升。不仅如此,不同社会对不平等的容忍度也不一样,印度社会的不平等远高于中国,但并未导致严重社会冲突。这意味着,不平等对某些因素(如社会信任度和暴力水平)的影响可能因文化而异,但另一些因素(如婴儿死亡率和寿命)则受文化影响很低。

毫无疑问,一个不平等、缺乏公共利益的社会不符合大多数人对“美好社会”的想像。借用约翰·穆勒的话说,“一个社会只能通过金钱利益所产生的关系和感情来维系这个想法从根本上令人厌恶。”经济发展当然重要,但并不是唯一重要的,公共服务和社会福利应当成为一项基本权利和社会责任,某些无利可图、低效的公共服务,对社会的长远发展、个人有尊严的生活都是很有必要的。从北欧和日本的实践来看,效率和公平并非不可兼得——或至少是可以去平衡的。既然平等对社会各方面的长远好处确定无疑,那么理应做的不是因为某些顾虑而断然放弃它,而是应该谨慎地避开那些历史上的陷阱,选择实现它的更好道路。

评论