你在国际教育潮流中忽略了孩子的母语教育,华裔家长却拼命让孩子学中文

图片来源:摄图网

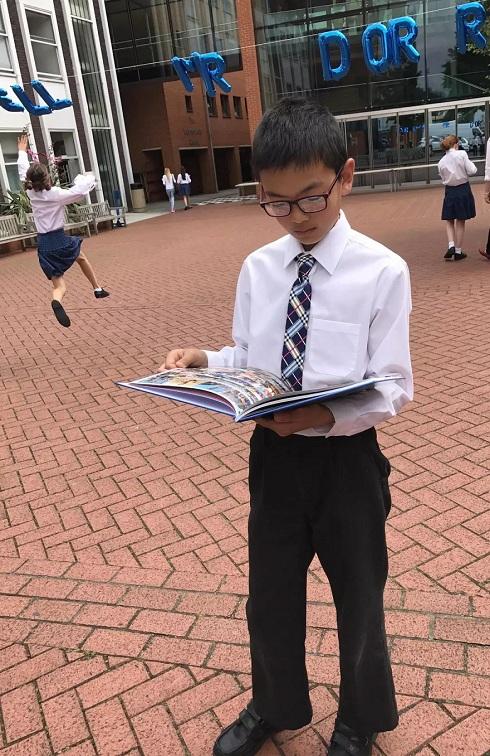

孩子在中国出生,到了海外要如何学中文

“在国内都不看电视的,现在看《虎妈猫爸》、《还珠格格》!”Isabella 说起孩子的中文教育,一肚子感叹。

Isabella的儿子今年 13 岁,在英国的一所私立学校念书,据 Isabella 称,为了进一所好的私立学校,她花了整整两年时间帮儿子补课。

补课的重点竟然是中文,连看国产电视剧都已成为一种补习中文的特殊方式。

Isabella 三年前来到英国,两个孩子都在中国出生,儿子在中国待到 10 岁,女儿 10 个月大时随家人迁居英国。

她的先生是英国人。在中国待了 12 年,热爱中国文化,尤其对成语感兴趣,读了很多中国成语的书,还写过一篇关于中国成语的文章,大致内容是,对老外来说,在中国做生意要懂得文化。

他曾定下目标与儿子一起学中文。可被儿子超过后,很快失去了兴趣。

儿子在 6 岁之前学会拼音,讲起话来字正腔圆。这一点使 Isabella 深感自豪。可由于先生是英国人,家中仍通行英语。

Isabella 发现,在中英文各占 50% 的家庭语言环境中,英文比中文简单,孩子更倾向于说英文。

“学校踢人很厉害,进去不能松懈,会请你走人。”儿子所在的私立学校在 200 个报名学生中,只选取 16 个 GSCE 会考(相当于国内的初升高)成绩排名最前面的。只要有一门成绩没达到 B ,会被请出学校,不让参加高考。

而英国学校从 3 年级开始就学习法语或西班牙语,儿子 10岁 才开始学法语,今年即将升到 10 年级,还要多学一门拉丁语,他已经很难赶上同级的小伙伴。

只有将中文继续学好,才有可能显示自己的优势。Isabella 仍苦恼于儿子在中文阅读理解方面的糟糕表现。

来英国之前,儿子在上海一所知名国际学校就读,学校里大部分时候都是英语教学。在国内,英语流利看似是强项,到了英国,却反而要补习中文。

这听起来很滑稽,却是一个不争的事实。

出国前,Isabella 特意拿到对外汉语教育的资格,希望在英国教儿子的同时还能教一些当地的孩子。

她认为,教育应该“家长为主、学校为辅”。

一开始,她要求儿子每天背一首唐诗,儿子很反感,因为不认识诗里的生字,也不懂意思,更别提感受语言背后的美。坚持了没两个星期就放弃了。

后来,Isabella 发现一些华人妈妈自发组织了一个群体,通过让孩子围坐在一起,不求甚解地读《论语》、《孟子》等经典,来学习中文及古典文学。“书读百遍其义自见,有的孩子读了很久,熟读成诵,年纪小的背得快但不理解,年纪大的能懂。”

她也希望读诵经典的方式来教自己的孩子,中国几千年流传下来的四书五经,Isabella 小时候都没有读过,她想趁这个机会去补一下中文和中国的古典文化。移民前她将全部家什海运过来时,也顺带搬了几十箱书。

儿子在中国的学校学过三字经,有一定的基础,和孩子们一起读写,渐渐不再排斥学中文了。

他开始觉得,会说中文是一件很酷的事情。

在儿子就读的英国学校里,学生懂三四门语言是很正常的现象,他无形中有一种压力感,多种因素下,儿子开始想学中文,还开始学中国画和毛笔字。

Isabella觉得,学古文可能是一个捷径。

如今,她3岁的女儿每天晚上要求妈妈读《贝贝熊一家》系列小人书,还会在去学校的路上问:“妈妈,我穿紫色,中文‘紫色’怎么说?”

在家的时候,她让女儿跟着“四五快读”系列学一些最简单的字,“大、小、人、天、日、月......可以组句子了。”女儿爱听火火兔的歌,也喜欢凯叔西游记的小人,小人会咿咿呀呀地讲故事,女儿虽听不懂,但觉得好玩。

她形容自己是摸着石头过河。“宁愿自己教,不会送她去华文学校了。”

父母都是中国人,孩子的中文还要教吗?

比起Isabella,小钱家里的中文语言环境更具优势,她和先生都是中国人,家中通行的是普通话。

可孩子们在慢慢长大的过程中,即便耳朵里听到的是中文,也会在脑中自动翻译,紧跟着的英语单词脱口而出。对在英国出生的两个孩子来说,中文是一门外语,而不是母语。

在他们还小的时候,小钱很有前瞻意识地把国内一年级到六年级的人教版小学语文课本全买回来,装在集装箱里运到英国。

孩子们却完全无法读懂中国的小学语文课本。“中国的课本对他们来说,太深,理解不了。”

从4岁开始,姐姐每周六去中文学校学习两个半小时,已经持续了9年时间。“但学的知识很有限,学了一些拼音,简单的认字。如果和国内的孩子相比的话,现在是小学一年级的水平。”

相对弟弟来说,姐姐还能认一些汉字,至少回中国度假时,她能用中文流畅地交谈,还能写几句中文句子,小钱觉得,唯一的不足是她的词汇量还不够。

“弟弟说起中文的样子,完全是个外国人。”虽然弟弟也是从4岁开始在学校上一周一次的中文课,5岁起还读了华文学院的课外班,但他的中文始终没有显著的进步。

同样生活在英国的小钱,面临的压力不亚于 Isabella。

姐姐今年 14 岁,刚刚结束 GSCE A level 中学会考,弟弟小两岁,也即将加入残酷的会考之战。自从 GSCE 考试写完150字的文章之后,姐姐就不再继续学习中文了。

在讲华语的国家,孩子依然学不好中文

现居新加坡的童言,可谓拥有更多华语资源了。

从十九世纪开始,很多饱受战争饥荒与贫穷的中国人便飘洋过海来到“石叻”。2010 年,新加坡共有将近 280 万个华人。华人占新加坡居民人口中的 74.1%。

她却感叹,“在新加坡,语言像热带鱼般散开,老一辈的讲方言,年轻人讲不正规的华文,(他们)习惯用英语思考和阅读。”

她看到的商场海报是马来语,遇到的年轻人不懂成语“坐怀不乱”的含义,人们看到“开水”说“水会烧”,去商场买东西询问价格,不说”给你多少钱“,而说“还你多少钱”......

童言身处一个华人环境,眼睁睁看着这些操着一口洋腔洋调的年轻一代华人,心里别扭极了,有一种“会想死”的心情。“很想念中文,如果听到北方朋友说纯正中文,会很开心。”

她有两个孩子,一个 6 岁,一个 4 岁。她的先生是瑞典人,因为希望孩子能从小掌握瑞典语,在家里不说英语,只说瑞典语。而童言呢,则对孩子们讲粤语和中文,这两种来自中国家乡的语言,同样不能丢弃。“只能让他们慢慢把习惯改过来,尽量多说一点,这两个都是根,放弃了会可惜。”

1950 年代,美国社会学家 Ruth Hill Useem 首次提出“Third Culture Kids / 第三文化小孩”这个名词。她以“第三文化”为概念,来诠释那些在年幼时期或是青少年性格塑造期间,成长于父母本国以外的小孩。

童言的两个孩子是典型的“Third Culture Kids”第三文化小孩,他们不得不频繁在四种语言中切换频道。

在新加坡,童言的瑞典朋友和中国朋友不多,很少能听到瑞典语和中文,粤语更少,只能偶尔回广东爸妈家的时候,让孩子们在那个天然的语言环境中讲粤语。

即便如此用心良苦,出了家门,孩子们仍然只说英语。

童言尝试了很多种方式,她从图书馆里借来许多有趣的中文翻译绘本,每晚陪孩子读。虽然中国故事有很多古老寓言,但对于 6 岁和 4 岁的孩子来说,“插画不够有趣”。

“像《愚公移山》、《百鸟朝凤》画得很美,故事就很老,读起来沉重。”孩子的兴趣一溜烟地飘走了,嘴里嚷嚷着:“读另外一本吧。”

孩子更青睐有趣的绘本。当她捧起《活了一百次的猫》读的时候,两个孩子一下子安静了,直到她念完最后一个字,他们眨着亮亮的眼睛喊道:“妈妈再读一遍吧!”

此外,她还给孩子读国内老师推荐的儿童诗《日有所诵》,新诗、民谣、童谣,读来朗朗上口。一些 APP “ wawayaya ”、“天地人”上的绘本也能让孩子跟着念。

如今,儿子洗澡的时候,会伸出湿漉漉的小手指在玻璃上画“人”字。

儿子刚转到国际学校读小学,“ PYP 系统( international baccalaureate primary years program ),相当于小学里的 IB 系统,“童言觉得这个体系对自己的儿子来说更合适,“他比较慢。”

在国际小学,儿子每天至少上一节中文课。但童言暂时并不打算给儿子报中文的课外班,“在学校学的已经够了,不让他那么辛苦。现在给他报的课外活动,都是运动方面的,还有就是关于汽车,他喜欢汽车。”

她认为,除了要在家里面给孩子创造出中文语境外,还需要家长时刻有意识地加以引导。女儿要是在家里说英语,她会故意假装听不懂,让儿子帮忙翻译。潜移默化中,他们不那么惧怕说中文了。

从一名中文老师,到一所中文学校校长

Jessica 从大四实习的时候,开始给大连 Intel 公司的外国管理层培训中文。那还是 2010 年的事。她喜欢教书,也喜欢语言,毕业后她去澳洲修了第二语言教育的硕士学位。念书的闲暇,她在澳洲当地的学校教小朋友中文。

在教中文的过程中,她发现,不同国家的小朋友在文化上是有差异的,于是又专门去学习幼儿教育。

很多老师和她一样,是留学生,但她是为数不多学过语言学的。身边的同行大多学的会计、IT 专业,当中文老师只是想找一个兼职。

她感叹,目前澳洲的中文教育没有形成一个相对健全的行业标准和全国统一的教师资质标准,只需会说中文,并取得一张教师资格证,就可以教中文了。“中文老师水平良莠不齐。但是会说和会教是不一样的。”

2014 年初,Jessica 在墨尔本开设了自己的中文学校。

她所遇到的华人孩子,大多出生在澳洲,或很小便跟随父母移居过来,白天上的幼儿园是澳洲式的寓教于乐的方式,到了学中文,却如此枯燥,便会产生很强的不适感,对中文印象特别差。

“到了中学或高考完了,孩子便再也不想学中文了,海外华人的难题是:孩子不想学中文。”Jessica 在微信公众号 RealMandarin 中也提及孩子在英文的大环境里学习中文变得越来越难。

她的中文学校也曾接收过几个从其他中文学校转学过来的孩子。他们学了几年中文,可一到周末早上,为了不去中文学校,孩子连哭带喊地不愿出门,常常需要家长承诺足够诱人的奖励,孩子才可能答应来学,态度极为消极。

家长们认为是因为英文比中文简单,在 Jessica 看来,这绝对不是孩子不说中文的原因, Jessica 认为,孩子在中文的环境仍选择说回英语,原因是父母所代表的中国文化和孩子接受的西方文化产生了非常深的隔阂,“他不认同中文的东西,所以不愿意说中文。”

“对不愉快的学习经历的排斥也是非常重要的因素。”很多华文学校使用的,仍然是非常落后的、传统的国内教学方法:抄写,背诵,甚至用更功利性的方式招揽家长和学生——“一个学期学会三百个词”、“七天学会多少句句子”......

父母不认为这样的学习方式有任何问题,因为他们在国内都曾经历过残酷的中高考厮杀而来,早已习惯了所谓的“应试教育”。

有的学校甚至无视孩子的中文基础和兴趣,生硬地使用近年来流行的“沉浸式教学法”,将两三岁的小朋友送到纯粹的中文语言环境,而这个小朋友可能一句中文也没学过,父母也不会讲中文。

Jessica 对这种方法并不赞同。

她曾经遇到一个金发碧眼的澳洲小男生,他 3 岁开始学中文,和中国孩子一个班上课,一年半下来,还是什么都听不懂,只会数一二三,“听不懂的时候干什么?就在书上画画,画了一年半。”

习惯于西方的鼓励式教学的孩子,突然在中文学校转变为打击式教学,孩子的内心一定是极其受挫的。长大后不爱说中文,其实是一种记忆深处的抵触心理。”今年不喜欢还能坚持,明年会抵触,到了一个临界点,就会放弃了。“

“拔苗助长”的故事小时候都读过,可家长们仍孜孜不倦地履行着。

在1950年代,海外的华人如何学习中文

即便没有经历过国内的残酷竞争式教育,67 岁的 Peter 对于儿孙的中文学习也伤透了脑筋。

我认识 Peter 是2010年,那一年,他刚满 60 岁。

Peter 出生于马来西亚,父亲是宁波人,年轻时去了南洋,便在那里生了根。母亲是广东人,Peter 的母语自然而然是广东话,只和父亲之间讲普通话。他说,父亲讲的中文带着些许宁波腔。

当时的马来西亚有四种学校,华文学校、英文学校、马来学校和印度学校。基本上所有的孩子都学至少两种语言。那个年代有许多从中国大陆迁徙而来的华人。出生在海外的Peter,从小便耳濡目染了中国传统文化和语言。

1965 年,新加坡从马来西亚正式独立出来后,Peter 去了香港念大学。他开始讲自己的母语:广东话。毕业后,他去美国纽约州修 MBA ,因为和父亲事先讲好了,毕业后回国发展,他又重回香港,白天教书,晚上兼职。他回忆当时的负担很重,因为大儿子 Alfred 出生了。

之后的几年,他从香港来到新加坡,再辗转至美国洛杉矶,不再做一名教书匠,而是在商业机构里实践自己修习的商科知识。

他在洛杉矶的第一份工作,是当时规模相当于 GE 的台湾大通电器公司。在那里,他又学会了台湾腔的普通话。

在多语言环境下生长的 Peter ,中文流利。然而,他的儿子 Alfred 却与中文渐行渐远。

1983 年,由于转行从事房地产生意,Peter 一家来到亚特兰大,一待便是三十几年。

当时的佐治亚州,华人屈指可数,无论是在学校上课,和周围邻居朋友聊天,还是看电视,听到的、看到的,都是英语。渐渐地,12岁 的Alfred彻底丢弃了中文。

长大后的 Alfred 更是以西方人自居。他的第一任妻子是美国白人,是一个风风火火的女法官,排斥外国文化。去年,他再婚,还是一个美国人。他们居住在一个叫 Dahlonega 的小镇,被 Peter 称为“土包子的镇”。在亚特兰大市北部约 40 公里处,在那个不到一万人口的小镇,除了 Alfred ,没有华人居住。

Alfred 和前妻生的孩子虽有一半中国血统,却已完完全全放弃了中文教育。这是 Peter 最唏嘘不已又无可奈何的一件事。今年孙子拿到两所大学的 offer ,UC Berkeley 和纽约大学。Peter 兴奋地说,我特别希望他选择纽约大学,因为有上海校区,这样孙子就能够接触更多中国文化,并学习中文了。但让他失望的是,孙子最终选择了 UC Berkeley,因为洛杉矶有他的同学和亲人。

Peter 的现任妻子 Amy ,也是西方血统,她是波兰裔犹太人,他们俩生的小儿子 Harrison ,从 5 岁开始,每周一次,上起了中文补习班,老师也是中国人。

但 Peter 不明白的是,为什么 Harrison 对中文兴趣不大,一出课堂甚至老师走开一会儿,便迫不及待地说起英语。磕磕绊绊学了两年中文,因为口吃的问题被建议暂停中文的学习了。原因很简单,说不好就会紧张,一紧张就更支支吾吾说不出话了。

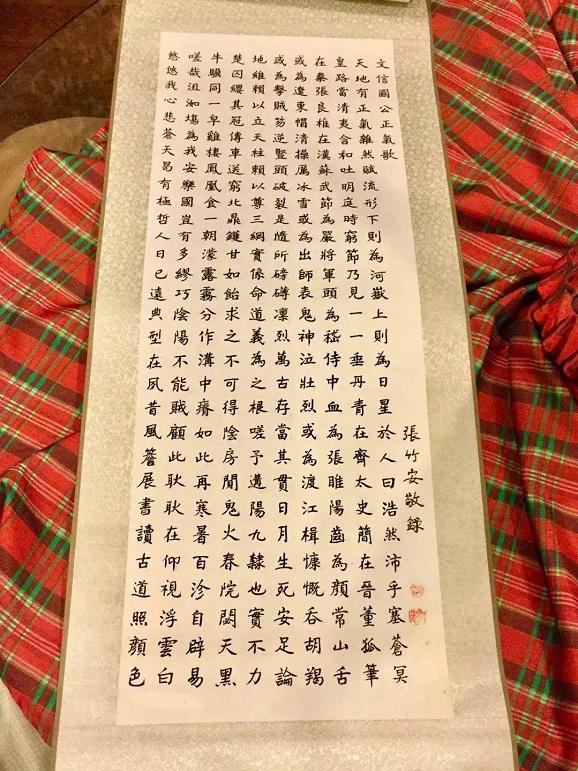

在 50 年代的马来西亚,书法是一门科目,和语文、历史一样,都是学习中国文化的重要课程。

Peter 的父母在马来西亚当地的中文学校当老师,后来当了校长,是一个地道的文人。他记得逢年过节总有不少人缠着父亲写春节对联,他至今仍保留了一幅父亲写的《正气歌》。

他喜欢写书法,也是因为父亲的缘故。

父亲写中楷,每一个字都很端正,而 Peter 更偏爱比较散的行书或行草,他调皮地说:“因为写错了也没人知道。”

他尤其爱王羲之的字,“有的字笔划里面有空白的地方,你明白吗?那种飞白,和每一笔的力度、厚薄,都有很深的学问。”

小学 5 年级时,Peter 曾获得过学校书法比赛的三等奖,这件事情让他记忆犹新。

如今,Peter 已过花甲,心情好的时候,会找一张大桌子,铺上白纸,挥墨几笔。而 Harrison 便会装模作样地拿起毛笔,在旁边跟着写。

Peter 用写书法的方式,教会了 Harrison 认识好几个字:大、小、东西南北中等。中国的象形文字,视觉上理解更为直观,Harrison 学起来也愈发觉得有趣。

现在 Harrison 已经能看懂中文菜单了,看到四点水,他能辨认出繁体字的“鱼”,也知道“田”字有四个格子。

学中文成了一种全球化的趋势

学中文,突然之间全球性地火了起来。

Facebook 创始人扎克伯格为女儿招聘会讲中文的保姆开出了十几万美金的年薪。川普 5 岁的外孙女阿拉卡拉从 1 岁多开始学中文,会背《三字经》,还会吟李绅的《悯农》和骆宾王的《咏鹅》。

甚至有人忧虑,二十年以后,有没有一种可能,会说中文的外国人比会说中文的中国人还要多?

2013 年,已有 16 年汉语教学经验的顾老师前往美国肯塔基州的孔子学院工作。孔子学院更多地是针对当地人,而非华人。

肯塔基州相当于中国的河南省,地处中部,多为山区,以农业为主,在美国的经济排名倒数,文化保守。

在美国本土,汉语的普及并不是最大的,西班牙语才是。

孔子学院在肯塔基州推行的策略是,在中小学大力开展汉语项目,在美国的中小学,学生必须学一门外语,大部分学校的必选课是西班牙语。然而近几年,汉语推广越来越热,已经形成了一个不可挡的趋势。

2011 年,孔子学院刚刚成立的时候,只有 5 所中小学有汉语课程,到了 2016 年,肯塔基州已有 32 所中小学开设了中文项目,共有 1.8 万人学习汉语。整个亚洲共有 115 所孔子学院。而单单美国一个国家,就有 110 所。

很多学生从来没有离开过肯塔基州,也没有出过国。孔子学院给优秀的学生设了奖学金,组织夏令营,学生可以用较少花费走出国门,为贫困家庭提供了更多的机会或可能性。“特别是对于调皮捣蛋落后的孩子,汉语课更能帮助他们。比起那些学过西班牙语的孩子,给了他们一个站在同一起跑线的机会。”顾老师在肯塔基州教了两年多汉语,发现美国的中文教育发展势头越来越迅猛。

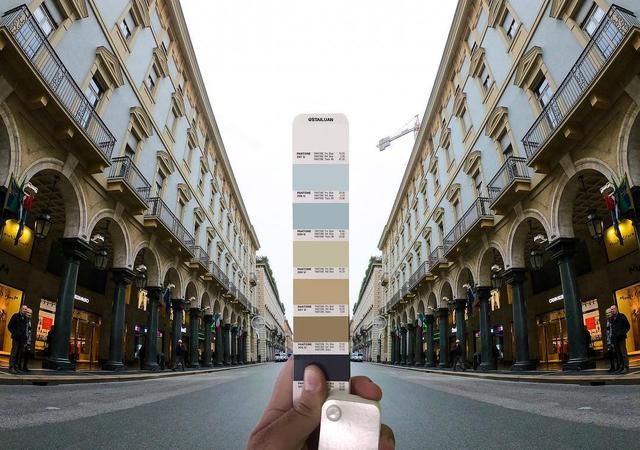

在澳洲的 Jessica 也发现,国家教育部会按照本国的发展战略推广一些语言。澳洲是移民国家,五年前,国家教育部最大力推广的是日语、意大利语、印尼语、法语、西班牙语。近五年,尤其是最近的两三年,一些本地学校的意大利文课换成了中文。有些学校即便不用中文课替换,也会同时开设意大利语和中文课。今年甚至有一家犹太学校,在学希伯来语的同时,开设了中文课。

她看到,很多澳洲当地学生 3、4 岁就来学中文,那些西方家长们已经嗅出了这个东方国度越来越逼近的气息,“中文在未来将变得很重要。”

虽然中文教育在澳洲发展得如火如荼,但 Jessica 仍然到处都找不到中文书。她觉得很奇怪,一些图书馆号称有中文图书,其实只有极少数的《三字经》之类的书,而孩子根本不喜欢看。

Jessica 的母亲在新华书店工作了二十年,于是,Jessica 让父母从老家山东的邮局寄来一千多本中文图书,陆续搬了几十箱,千里迢迢地运到了澳洲,在这里办了一个公益性的儿童中文图书馆。

她希望通过推荐和共享优秀绘本的方式,让家长从选书的困惑中走出来,“为什么家长选的图书孩子一点都不喜欢看?因为他们没有考虑孩子的年龄和阅读能力。比如有的书适合 4-6 岁的孩子,但他们忽略了孩子只有 2 岁的水平。”

孩子对中国文化不了解和不认同,也是一些中文图书不被接受的原因。“很多家长说,孩子学中文,我去给他讲中国民间故事,但如果给一个澳洲出生的孩子讲牛郎织女,根本没有共鸣。就像我们从小年年过春节,5 岁时读一本关于春节的书,就能感受到这个氛围。但是在国外,没有过年的气氛,孩子就不能理解书中的春节是什么。“

Peter 所在的亚特兰大华人社区很重视中国的节日,每到中秋和过年,会有舞狮表演。他告诉我,小儿子 Harrison 特别爱看舞狮,为此他特地买了几个大红的狮头,钻进狮须下,踩在Peter 的肩膀跳来跳去,Peter 笑着叹气,自己今年已经 67 岁了,扛不动了。

小钱说,自己家每年过春节和中秋,都会在家包饺子,她的一对儿女能够理解过的是中国节日。然而对于在英国出生的孩子来说,他们并没有那种异乡感。

“我们在伦敦,这里有好多外国人,牙医是南非人,护士是菲律宾的,老师是澳大利亚人。他们不觉得自己是外国人。”小钱的孩子们在英国觉得自己是英国人,回到中国觉得自己是中国人。这样的身份切换挺自然的,虽然孩子在考过 GSCE 会考后,便不再接受中文教育了,但她觉得只要根还在,能够进行交流,能理解别人说的话,便不会对他们有更多的要求。

Isabella的儿子在中国的时候觉得自己是英国人,这一点曾让她相当光火。然而这两年下来,儿子在英国的时候又觉得自己是个中国人了。这种身份认同的焦虑,可能还会伴随孩子一段时间。她认为,文化比语言更重要,认同感比文字更重要。她更希望儿子将这种焦虑,化作一种优势。

教孩子学中文,对童言来说,像播一颗神秘的种子,她不知道种下去的是什么,从泥土里冒出来的时候是什么样子。“哈哈哈......我也不知道,学多少算多少。”

不管将来对孩子有没有用处,最根本的原因是,孩子是除了父母丈夫以外她最亲的人。“既然是最亲的人,我想用我最熟悉的语言最舒服的方式来跟他们沟通,而不是用一个外来的语言沟通。”

如果有一天,孩子突然说不想再学中文了,她会很伤心。

(文中所有图片均由受访者提供)

本文转自微信公众号“三明治”,作者龚晗倩。

评论