30年中国健身产业史:源自一本杂志,从无到有变革再起

文/张津京

由一本杂志开启的中国荷尔蒙生意,现在到了变革的节点。

回想起来,恍如隔日。

1

2015年,《健与美》杂志创刊35周年典礼现场播放的宣传片中,原来的体育报老社长、曾经的国家体委副主任徐才这样感慨万分。

他还觉得自己一生最重要的成就,除了推广武术运动,就属创办这本杂志。

1980年,标志着激动人心时代大幕的开启。

那年1月,在北京召开的全国体育工作会议,奠定了后来辉煌30多年的竞技体育举国体系。

在向全体员工传达会议精神的时候,徐才提出编辑记者应该为推广体育运动做些什么。原本就是个政治学习的动员,没想到副刊部的年轻人真给了他一个惊喜。

年轻编辑们熬了三天夜,一份自办文化和健康副刊的申请放到了徐才的办公桌上。

徐才觉得这届年轻人真的不错,他还找到知名书法家费心武为年轻人们题写了刊名。

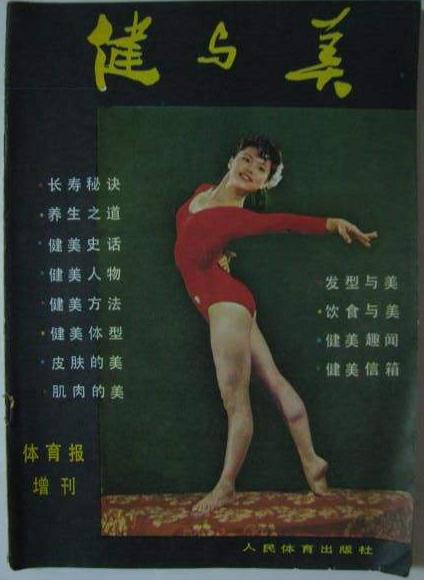

这本当时内容以健康为主,涵盖服装、家居、外貌等方方面面的体育报专刊——《健与美》,就这样悄然问世。

那时候穿喇叭裤、跳霹雳舞、看《健与美》,是时髦青年的三大特征。

也因为这本杂志的影响,在气功、健美操之外,器械健身也悄然浮出水面。

1981年,就在上海体育用品厂附近出现了第一家健美培训班,来锻炼的人也以厂里的员工为主。

厂领导很支持员工的业余文化体育活动,还做主赞助了几个杠铃和几套哑铃。

就是在这样一个水泥地面上开办的、现在看跟专业一点不搭边的健美培训班,却成为日后中国健身房产业的先驱。

而上海体育用品厂,也阴差阳错成为中国健身运动第一个吃螃蟹的赞助商。

2

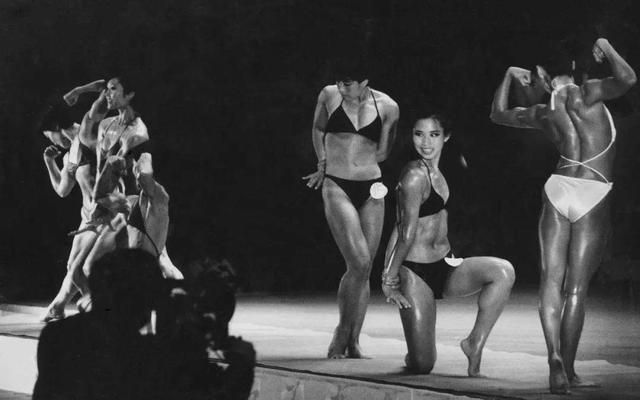

1982年6月,随着国家体委的文件发布,健美运动被列入正式的国家体育竞赛项目。

这标志着因为比赛穿着暴露而被看作是资产阶级腐朽生活象征的这项运动,正式走进了大众的视野。

人们发现,原来健美这项运动在国外还很盛行。

而地方体育局领导也发现,这好像是一个不用增加太多投入就能出成绩的新领域,毕竟看起来只要在举重队多加几个训练项目。

躁动就在不经意间慢慢发生。

一年后的1983年6月在上海举办了第一届“力士杯”健美运动邀请赛,正式引入了健美运动的竞赛环节。当时,全国有9个运动队的39名运动员参加。

上海体育用品厂,顺理成章地赞助了这届比赛,并以自己“力士牌”杠铃的品牌给锦标赛冠名。

就在这一年,国家体委还派人正式参加了国际健美联合会的年会。

不看不知道,一看吓一跳。

于是,在国家体委授意下,相关协会出面邀约国际健联专家来华交流。

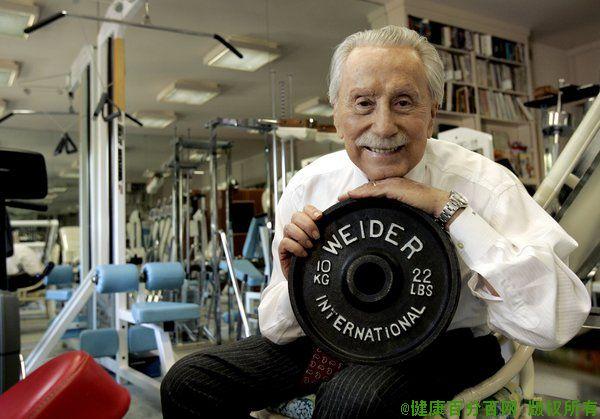

时任国际健联主席、世界最知名的健美运动管理专家本.韦德欣然受邀,并于1985年6月在北京举办公开的健美运动培训课。

国家体委一开始只是想邀请各地举重专业队的教练参加,但经不住社会上人们对健身运动的热情太高,最终这个培训放到了工人体育场进行,据说到场的全国各地观众有几千人。

韦德大师有没有被吓到不得而知,但他切身感受到了中国人对健身的热情,以及

好大的市场规模。

于是韦德大师舍不得走了。在与体委愉快沟通后,与上海体育运动技术学院合办的“韦德健身学院”就这样出现在中国的大地上。

之后,各地匆匆上马的健美教练,通过这个窗口接受了国际标准化的培训,健身专业人才队伍开始涌现。

而中国健身产业的火种,就在那时不知不觉的播下。

3

说到“火种”,就不能不提深圳。

在中国改革史上,深圳有着极其特殊的地位,很多个“第一”都出现在这里。

健身房也是。

1986年,蛇口出现了第一家符合国际标准的五星级酒店——南海酒店。它是由招商局集团、香港美丽华酒店和汇丰银行、中国银行共同投资的,并授权香港美丽华酒店负责运营。

国内第一家真正意义上的商业健身房,也由跟美丽华集团合作的香港健身房老板在这家酒店投资并于1989年对外运营。

如果说,韦德健身培训班,让国内的健身爱好者们接触到了国际一流的健身体系和健身理念的话,这个香港老板开在南海酒店的健身房,切切实实让国内健身产业体会到了风迷全球的健身房是如何经营的。

卖卡+授课+会员制,这套被香港老板引入国内的健身房运营规范,就这么一直持续了30年。

而当时在深圳动辄上万元的年费和蜂拥而至的会员,让香港老板赚的盆满钵满的同时,也滋生了第一批健身房销售人员的野心。

后来,很多人回到自己的城市,也学着建起了健身房。

但那时的健身房受制于器材来源、教练普及以及地方消费水平等问题,基本上都是规模较小,而且一般都开在五星级酒店。

直到一位健美冠军的出现。

出身于上海举重队,获得过全国举重冠军的王文伟,进入上海体育运动技术学院学习健美专业。

1990年之后,韦德健身学院跟上海体育运动技术学院加强了合作,不光经常派国外知名的健美教练前往授课,而且还向学院捐赠了大批器材。

92年毕业的王文伟,应该算第一批从这样合作培养中受益的健美运动员,并于当年获得全国健美锦标赛冠军。

1996年,他在上海开办了第一家完全仿自香港的现代化健身房,也正式拉开了连锁健身房在中国发展的序幕。

4

威尔士在上海的发展,一开始并不十分顺利,毕竟外来的健身房理念在上世纪90年代的中国,确实影响面还是太窄。

但3年后一头来自香港的健身产业大鳄到来,激活了这盆死水。

相比当时国内还不成气候的健身产业,作为在香港已经成功运营多年的健身服装和游泳专业器材厂商,浩沙有着非同一般的优势。

一开始进军内地,浩沙的老板施洪流并不是想开健身房的。

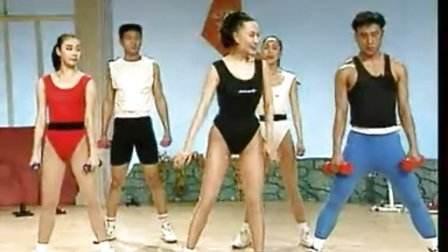

健身服、瑜伽服和游泳器材,才是浩沙当时在国内的重点产品。并且为了推广,浩沙还赞助了中央电视台的第一档专业健身节目《马华健美五分钟》。

但这个节目收视率节节攀升,甚至到了吓人的程度。这让施洪流看到了新的市场蓝海。

1999年浩沙推出了连锁高端健身房,而且一上来就是大手笔的三地五店同开。国际化人才和管理理念的注入,以及团操、各种新颖的健身技术的出现,将国际成熟的连锁健身房产业运营模式,展现在国内的经营者面前。

而两年后北京申奥的成功,彻底助推了健身房产业的第一次集体腾飞。

6月18日,日后在北方攻城略地的青鸟健身第一家兆龙店正式开业。

9月,国家体委旗下上市公司中体产业股份也进军这个领域,引进美国倍立健的管理和开店经验,共同组建了中体倍立健健身俱乐部。官方背景浓厚的这家健身房,一开业就应者云集。

10月,韦德健身学院的高足,曾当过特种兵的金宇晴在赞助全国残疾人运动会后,亮出满身肌肉,在上海开办了第一家一兆韦德健身会所。五年后一兆韦德就被国际知名健身机构评为“亚洲最好的连锁健身房”。

再加上国际资本的加入,加州健身、健乐菲利斯、宝力豪等国际知名品牌进驻中国,而力美健、英派斯等国内大型俱乐部也在这一年纷纷成立。

风起了,连锁健身房的春天到了。

5

大型连锁健身房的设立,让所有从业者都看到了规模化、连锁化带来的成本边际效用和品牌影响力的提升。

加上当时的健身卡费用与人们逐步提升的消费水平渐渐吻合,健身消费走入了寻常百姓家。

2010年,连锁健身房的日子到了最红火的时候。受益于健身参与者的大量提升以及市场开发的完善,几乎每家连锁健身房都得到了收入和会员人数的双增长。

大量受过专业训练的人士也加入进来,尤其是加州健身的进军国内。这家首先在美国开办的24小时健身房,是健身房会员制+预付卡模式的开创者。

一时间,国内健身房老板以能挖来加州健身的高管为荣,同质化的服务逐渐成为这个行业的常态。

当时,连锁健身房的毛利率甚至超过40%。这让很多投资人心动。

因此,健身房的数量在迅速增加。2010年,大型连锁健身房最多的城市北京有529家。而到了2019年这个数字是1462家,这还不算健身工作室和其他小型健身房。

于是,连锁健身房的老板逐渐发现,健身房开得越来越多,大家日子不好过了。

价格战不可避免。

2008年,连锁健身房还能保持8000-10000的年卡价格,但是到了2018年,大型综合健身房年卡价格已经跌到2000元左右,小俱乐部价格只有七八百。

根据媒体测算,一个1000平米左右的健身房,算上房租、器械和工资,成本就要近百万。而健身房一次最多容纳200-300人,按照一张健身卡2000元的年费来算,收入并不能覆盖成本。

有报告显示,行业顶尖的几家连锁健身房年度收益的毛利率下降到不到4%。如果去掉税费,这个行业没有盈利者。

对待这样的市场,顶尖的连锁健身房采取的策略要么是并购要么是联姻。但受制于健身人群数量的见顶,以及行业价格战,亏损仍在继续。

一时间出现了越开越亏,越亏越开的局面。关店、跑路就成为不负责任健身房经营中的常态。

统计数据显示,最近几年近84%的传统健身俱乐部熬不过12个月。

而2016年加州健身的倒闭,彻底告知整个行业:大型健身房不是保险箱。

之后,这个行业就乱象凸显

在2008年已经接受了新加坡淡马锡投资集团的2000万注资并迅速扩张的金宇晴,后又在“加州”倒闭的同年年底,全盘接受了阿里体育对一兆韦德的收购。

威尔士创始人王文伟当年也紧急开始洽谈收购方,虽然2016年贵人鸟的收购案胎死腹中,但幸好2018年LVMH集团旗下的基金L Catterton想进入中国健身产业市场,最终与其达成收购的意向。

2019年浩沙健身的轰然倒塌告诉我们,靠人海战术售卡维持业绩的健身房传统经营模式,已经走到末路。

传统健身房被时代逼到了变革的节点。

6

有意思的是,健身房产业这一次的变革,依然最先发生在深圳。

2014年深圳龙岗,新开业的天安数码城需要一个健身房来扩充人气。但由于租金谈不拢,并且能提供的场地面积偏小,几家连锁健身房都与数码城开发商失之交臂。

于是,在天安数码城担任项目总设计师的跳跳决定干脆自己干。

50平米左右、空间与色彩设计潮流化、小型健身器械一应俱全并且实行7x24小时运营的超级猩猩健身舱由此诞生。

这也开创了无人值守的健身舱的先河。

到了2015年,健身房新势力成为爆发趋势。由于主打共享健身模式的美国ClassPass获得4000万美元的B轮融资,同年11月又拿到了Google的3000万美元战略投资。

一时间,全城热炼、小熊快跑、蜂狂运动等健身平台成为资本的宠儿,融资金额也突破亿元大关。这些新型健身业态打着“颠覆年卡、没有会籍顾问”的口号,试图给用户新的改变。

而以无人值守的健身舱为核心业务的超级猩猩,在这一年清晰认识的无人舱并不是健身人群真正的需求,只要做到按次付费和场地自选,就能解决用户的痛点。

于是创始人跳跳带领团队艰难转型线上团操课的业务。

而那些模仿classpass,用月卡模式串接起多个场地的健身平台,因低价模式触动了传统健身房行业的核心利益,且为健身房导流效果不明显,受到传统健身房的阻力越来越大。

正是看到超级猩猩不成功的线下运营和classpass在中国难以复制的局面,2015年上线的keep以纯线上健身平台的面目,探索一个从线上到线下的新健身产业模式。

但无论是与传统健身房相关的classpass模式,还是更激进的超级猩猩和纯网络平台的keep,对于占整个行业绝大多数市场份额的传统健身房和健身工作室,并没有解决传统模式上的发展问题。

甚至很多时候这些健身房新势力,还作为传统健身房的竞争对手出现。

传统健身房的态度,可想而知。

而这一切,在乐刻的创始人韩伟2015年回国创业后发生了变化。

7

作为从阿里出来的创业者,游学美国考察过多个新型健身房模式的韩伟,其实想的更多的是怎么学习马云,用互联网思维改造线下健身房。

在他看来,想办法利用互联网改造现有的传统健身房形成新的业态,才是这个行业创新的重点。而不是急吼吼的用新模式把一切旧的健身房都打倒。

在韩伟眼中,健身房会员卡+私教课程收费为主的盈利模式从过去到现在其实并没有本质的变化,只不过乐刻健身要通过的O2O平台模式最终实现这种服务的“新零售化”。

“淘宝的本质是把消费者和商品串联起来,乐刻要做的是把消费者、课程、健身教练和健身房串联起来,形成一整套闭环”,这就是韩伟称之为“人、货、场”乐刻经营理论。

现在乐刻的店,一般在保留传统健身房核心功能的基础上,删去前台、淋浴等功能,将每间健身房的面积缩减至350平米左右。同时,大量采用场地共享模式,由第三方提供空间和装修,乐刻提供运营维护,节省了租金成本。

这一切背后的技术,才是乐刻的核心竞争力。

韩伟希望未来所有人想运动的时候就会打开乐刻的App,从里面能找到羽毛球、篮球、乒乓球等各类体育服务(课程、教练、场地),类似Uber在国外的地位。

8

2015年新的健身房模式层出不穷。原来青鸟健身的老总王锋建立了光猪圈,变成了一个类似的,利用互联网技术变革传统健身房的平台。

光猪圈与其他模式最大不同,可能就是老板创业站的角度。

王锋作为曾经的传统健身房老板,更多的考虑是如何在市场容量饱和的情况下,利用光猪圈健身的技术,帮助传统健身房降低成本,从而盈利。

甚至为此还开设了专门的培训班和“一对一”咨询业务。

在王锋看来,传统健身房要想解决不盈利的核心矛盾,就必须通过新技术、新模式,建立起了一套“新型运营体系”。

这套适用于传统健身房改造的光猪圈“新运营体系”,底层逻辑是“低成本开店、无限拉新、轻量化管理、高粘性强互动”,其背后是一套低成本运营的解决方案、“三位一体”智能化软硬件、互联网+线下的运营手段、总部统一输出的设计与活动方案等。

目前,光猪圈通过直营+加盟,已经在全国建立了150余家“小而美”的健身房。

当然,这种改造传统健身房的新模式,难度肯定是最大,需要的投入也最多。并不是简单搭建一个智能化的SAAS环境就能实现的。

如果没考虑清楚自己的优势就单纯模仿,会出大问题。

9

实际上,很多人依然认为,健身房是门好生意。

从数字上看,中国健身俱乐部门店数量大概46050家,与美国基本持平,但健身绝对人口与美国仍有一定差距。如果在未来10年要追究赶上美国,中国至少还要新增 2.39亿健身会员,以及近23万家健身场馆。

而这些,就是新健身产业参与者的机会。

同时,现在的健身房,不仅能串联起一系列的消费行为,当这一基础设施成熟,其想象空间就不再局限于本身。

“借壳”健身房完成自己的生意,就成为这个赛道新玩家的新掘金方式之一。

在乐刻、KEEP等更激进的模式下,健身房作为“场”的真正价值所在——不仅作为健身行业的通用产品容纳“人”与其中的“货”,更能串联起体育消费市场。

而当这个市场落地,健身房就会成为新消费的入口。

未来以来。

参考资料:

《健与美期刊发展研究》 沈阳体育学院闫丽娜 2014年

《100年前VS现在,你没见过的健身房演变历史》 腾讯新闻 2018年1月

《传统健身房的“中年危机”》 猎云网 2019年3月

《互联网企业将要尝试重塑健身市场价值链》 中国体育报 2018年11月

评论