黄 霖 |《金瓶梅》与世情小说的勃兴(下)

第三节 白话长篇小说发展的里程碑

寄意于时俗

从歌颂到暴露

人物性格的立体化

网状结构

妙在家常口头语

《金瓶梅》作为第一部文人独立创作的白话长篇小说,在艺术上虽有诸多粗疏之处,但它在许多方面作出了历史性的贡献,具有里程碑的意义。

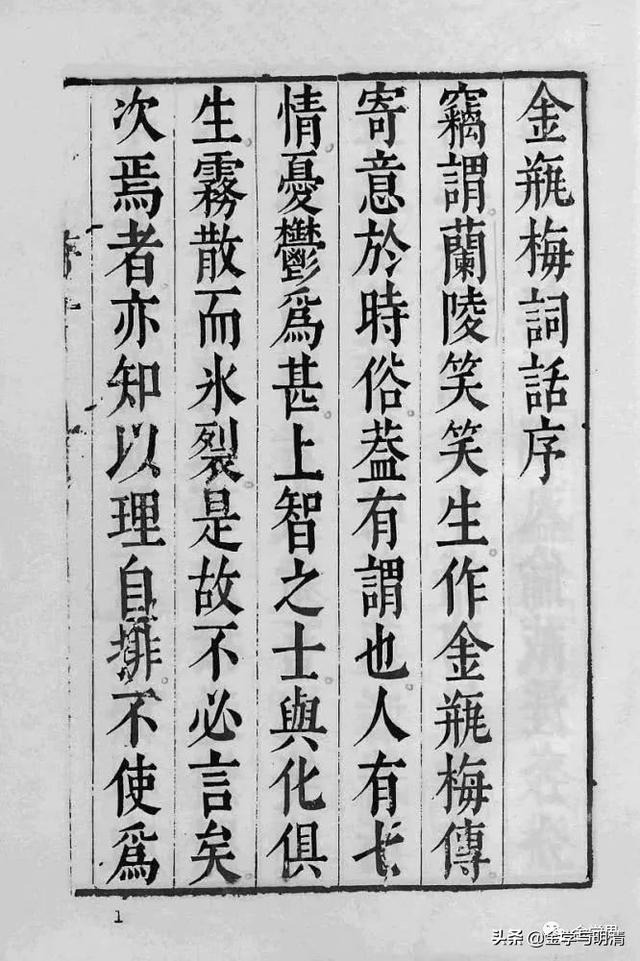

《金瓶梅》在创作上最显著的特点,早就被欣欣子序的第一句话指出来了,这就是“寄意于时俗”。

所谓“时俗”,就是当代的世俗社会。

长篇小说的题材从来源于历史或神话,到取材于当代现实的社会,无疑是一个重要的转变。

而《金瓶梅》所描写的现实,主要又不是朝代兴衰、英雄争霸等大事,而是家庭生活中的日常琐事;人物也不是帝王将相、英雄豪杰、神仙鬼怪,而是生活中的平凡人物。

小说将视角转向普普通通的社会、琐琐碎碎的家事、平平凡凡的人物,就在心理上与广大读者拉近了距离,给人以一种身临其境、亲睹亲闻之感。这标志着我国的小说艺术进入了一个更加贴近现实、面向人生的新阶段。

与题材的转变有关,作品的立意也有变化。

以前的《三国》、《水浒》、《西游》等长篇小说,虽也写到一些反面的角色作为陪衬,但总的立意在歌颂,热情歌颂了一些明君贤臣和英雄豪杰,直接宣扬了某种理想和精神。

《金瓶梅》则着意在暴露。

它用冷静、客观的笔触,描绘了人间的假、丑、恶。

与之相适应的是,广泛而成熟地运用了“或幽伏而含讥,或一时幷写两面,使之相形”(鲁迅《中国小说史略》)等讽刺手法,在作者不加断语的情况下,是非立见。

比如第三十三回写韩道国刚当西门庆的伙计,就在街上洋洋得意地吹大牛,说与西门庆“三七分钱,掌巨万之财,督数处之铺,甚蒙敬重”云云。

最妙的是,这个甘心让老婆与西门庆通奸,并关照老婆“休要怠慢了他,凡事奉他些儿”的家伙,竟不知羞耻地吹嘘说与西门庆

“彼此通家,再无忌惮,不可对兄说,就是背地房中话儿,也常和学生计较。学生先一个行止端正,立心不苟。……大官人正喜我这一件儿。”

说得正热闹,忽见一人慌慌张张前来报告他老婆与人通奸被当场抓住,拴到铺里要解官了。

作者在这里一无贬语,但这个无耻小人的丑恶面目暴露无遗。

《金瓶梅》的这种立意和笔法,在后世的《儒林外史》、《官场现形记》等小说中有所继承和发展。

《金瓶梅》比之《三国》、《水浒》等从“说话”的基础上发展起来的小说,在塑造人物形象方面也迈进了新的一步。

这首先表现在小说描写的重心开始从讲故事向写人物转移。

小说中的故事从传奇趋向平凡;节奏放慢,在相对稳定的时空环境和叙事角度中精雕细刻一些人物的心理和细节。

写李瓶儿病危、死亡到出葬,竟用了两回半近三万字的篇幅,仅临终一段就写了一万余字,把西门庆、李瓶儿及众妻妾等的感情世界刻画得细致入微。

小说中写了不少平淡无奇的琐事,与情节的开展没有多大关系,只是为了写心,为了刻画性格。

例如第八回写潘金莲久等西门庆不来,心中没好气,一会儿要洗澡,一会儿又睡觉,一会儿打相思卦,一会儿又要吃角儿;

当发现角儿少了一个时,就将气出在迎儿身上,痛打了她二三十鞭子;

放她起来后,又叫她打扇;

打了一回扇,又用尖指甲在她脸上掐了两道血口子。

如此这般,刻画了潘金莲“无情无绪”的心境和狠毒暴戾的性格。

像这类“闲笔”,在以前的长篇小说中是比较少见的。

《金瓶梅》在塑造人物形象方面另一大进步是注意多色调、立体化地刻画人物的性格。

以往长篇小说中的人物性格一般是单色调、特征化的。这就是以某种性格特征为核心,其它诸多的性格元素只是用同一色调、在同一方向上加以补充。

即使如曹操的“奸”与“雄”,也不是相反的两种色调。“雄”只是“奸”的强化剂,使他成为一个“奸绝”。

所以,正如鲁迅所说,《三国演义》“写好的人,简直一点坏处都没有;写不好的人,又是一点好处都没有”(《中国小说的历史的变迁》)。

《西游记》从不同的角度,用不同的色调塑造了猪八戒这一形象,是一个新的开端。

而在《金瓶梅》中,更多的形象就像生活中的人物一样有恶有善,色彩斑驳。

例如奴才来旺的妻子宋惠莲,长得俏丽、聪慧,但又浅薄、淫荡,贪钱财,爱虚荣。

当西门庆与她勾搭上以后,她一心想爬上“第七个老婆”的位子,以至教唆主子打发她丈夫“马不停蹄”地“远离他乡做买卖去”。

但当发觉来旺遭陷害,自己被欺骗时,她觉得愧对丈夫,也愧对自己。

这个“辣菜根子”也发作了,大骂西门庆:“你原来就是个弄人的刽子手,把人活埋惯了。害死人,还看出殡的!”

人们劝她说:“守着主子,强如守着奴才。”但一颗被惊醒了的正直的良心使她不能忘记曾经在贫贱生活中与丈夫建立起来的一段真情。

她上吊了,带着强烈的悲愤和羞惭离开了这个吃人的世界。

即使如写西门庆,也幷没有将这个“混账恶人”简单化。

吴典恩借钱,他在借据上把“每月行利五分”抹去,说日后“只还我一百两本钱就是了”(第三十一回);

常时节交不上房租,麻做一团,后来寻下房子只要三十五两银子,他却拿出一封五十两,说是剩下的可开个小本铺儿,“月间撰的几钱银子儿,勾他两口儿盘搅过来”(第六十回)。

这多少有点市民所赞颂的“仗义疏财,救人贫难”(第五十六回)的精神。

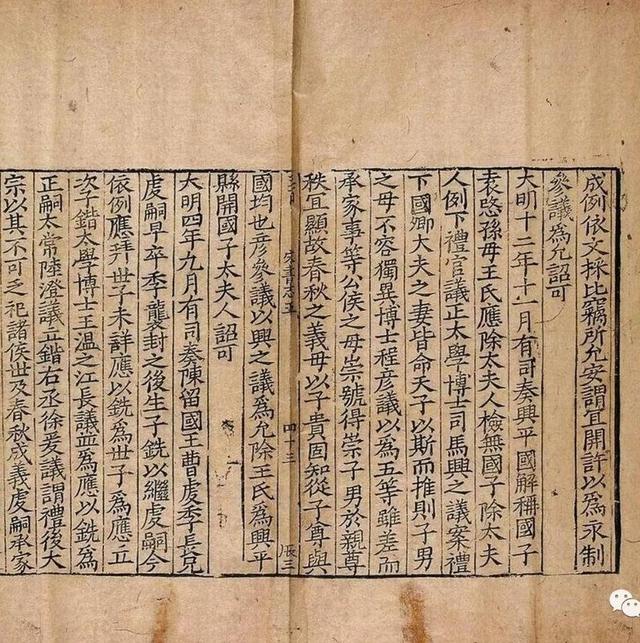

崇祯本《金瓶梅词话》插图之西门庆热结十兄弟

李瓶儿临死时,潘道士特别告诫:“切忌不可往病人房里去,恐祸及汝身!”可是,他不忍相舍,“宁可我死了也罢,须得厮守着,和他说句话儿”。

瓶儿死后,他抱着身下有血渍的尸体哭得死去活来,口口声声叫:“宁可教我西门庆死了罢,我也不久活于世了,平白活着做什么!”(第六十二回)

应该说,这个“打老婆的班头,坑妇女的领袖”(第十九回),在这时不无一点真情。

建立这种感情的基础当然幷不纯正,但作品所表现的这种感情的发展是合理的、真实的。西门庆毕竟不是一个恶魔,而是一个恶人,是一个用不同色调描绘出来的活生生的人。

《金瓶梅》从说话体小说向阅读型小说的过渡,也反映在从线性结构向网状结构的转变上。

以往的长篇小说,往往是用一条线将一个个故事贯穿而成,每一个故事又大都是以时间为序纵向直线推进,且有相对的独立性。

《金瓶梅》则从复杂的生活出发,全书并不是以单线发展,每一故事在直线推进时又常将时间顺序打破,作横向穿插以拓展空间,这样,纵横交错,形成了一种网状的结构。

从全书来看,总的是写西门庆一家的兴衰,其中以西门庆为中心,形成一条主线,与此相幷行的如金莲、瓶儿、春梅等故事又都可以单独连成一线,它们在一个家庭内矛盾纠葛、联成一体。

这个家庭又与市井、商场、官府等横向相连。于是使全书组成一个意脉相连、浑然一体的生活之网。

再从局部来看,如第十四回至第十九回,主干情节是写李瓶儿与西门庆偷情至娶嫁,但在这个故事纵向推进的过程中,横向穿插进许多既与主干情节相关而又可独立于外的人物和事件,

如李瓶儿为潘金莲拜寿,吴月娘为瓶儿做生日,西门庆梳笼李桂姐,杨戬被参,陈洪充军,陈经济带大姐来避祸,以及西门庆派来保去东京行贿等等,各色人物和故事相互交叉,相互制约,像生活本身一样丰富多彩,十分自然,既千头万绪,又浑然一体。

《金瓶梅》的语言,多用“市井之常谈,闺房之碎语”(欣欣子《金瓶梅词话序》),在口语化、俚俗化方面作出了可贵的尝试。

中国古代的小说,从文言到白话是一大转折。在长篇小说的发展中,《三国志演义》还是半文半白,《水浒传》、《西游记》在语言的通俗化、个性化方面前进了一大步,但基本上还是一种经过加工的说书体语言。

《金瓶梅》是文人创作的写俗人俗事的小说,与之相适应的是在语言俚俗上下功夫,用的“只是家常口头语,说来偏妙”(张竹坡第二十八回批语)。

小说又大量吸取了市民中流行的方言、行活、谚语、歇后语。俏皮话等等,熔铸成了“一篇市井的文字”(张竹坡《金瓶梅读法》)。

有时写得平淡无奇,有时显得汪洋恣肆,如第八十六回写王婆揭金莲的老底时说:

你休稀里打哄,做哑装聋!自古蛇钻窟窿蛇知道,各人干的事儿各人心里明。金莲,你休呆里撒奸,两头白面,说长幷道短,我手里使不得你巧语花言,帮闲钻懒!自古没个不散的筵席,出头椽儿先朽烂。人的名儿,树的影儿。苍蝇不钻没缝儿蛋。你休把养汉当饭,我如今要打发你上阳关!

这一连串的俗谚,像连珠炮似的打出,把一个“呆里撒奸”、“养汉当饭”的潘金莲的嘴脸揭露无遗,又活画出了一个伶牙俐齿、老辣凶悍的媒婆形象。

《金瓶梅》的语言,是在富有地方色彩的家常口头语上提炼出来的文学语言。它虽然幷未淘尽套话,汰除芜杂,时有生僻、粗鄙之病,但总的风貌是俚俗而不失文采,铺张而又能摹神。

它不但是刻画人物“面目各异”的形象的有力工具,而且也给整部作品带来了浓郁的俗世情味和鲜明的时代特征。

以后《儒林外史》、《红楼梦》刻意用“京白”来将口语净化,《醒世姻缘传》、《海上花列传》之类则重在方言上下功夫,都是在不同角度上受了《金瓶梅》的影响。

第四节 《金瓶梅》的续书及其影响

《续金瓶梅》等续书

《金瓶梅》奠定了世情小说发展的基础

《金瓶梅》在国外

《金瓶梅》最早的续书名《玉娇李》(或作《玉娇丽》)。

据沈德符《万历野获编》载,此书亦出《金瓶梅》作者之手,袁中郎知其梗概:

“与前书各设报应因果,武大后世化为淫夫,上烝下报,潘金莲亦作河间妇,终以极刑,西门庆则一騃憨男子,坐视妻妾外遇,以见轮回不爽。”

沈德符曾见首卷,谓“秽黩百端,背伦灭理。……然笔锋恣横酣畅,似尤胜《金瓶梅》”。

张无咎《批评北宋三遂平妖传叙》云:“《玉娇丽》、《金瓶梅》另辟幽蹊,曲中奏雅,《水浒》之亚。”

此书早佚,与后来的《玉娇梨》幷非一书。

明末遗民丁耀亢作《续金瓶梅》,借吴月娘与孝哥的悲欢离合及金、瓶、梅等人转世后的故事,大写北宋亡国、金人南犯的军国大事,“意在刺新朝而泄黍离之恨”(平步青《霞外据屑》卷九),故丁耀亢以此而罹祸下狱。

然此书过多的因果说教和不时穿插的秽笔,削弱了小说的思想意义,也使整部作品结构松散。

康熙年间,有人将其中有碍于清朝当局的内容和枯燥无味的说教汰除殆尽,又在情节上稍作整合,幷改易了书中人物的名字,以《隔帘花影》之名面世,也被目为“淫词小说”而遭禁。

民国初年,孙静庵又将《续金瓶梅》重新删改,在艺术手法上参考了《隔帘花影》,在政治思想上保留了所有触犯清政府的违禁之语,以迎合资产阶级民族革命的思潮,书名《金屋梦》。

此外还有《三续金瓶梅》、《新金瓶梅》、《续新金瓶梅》等,都是一些粗制滥造的恶札。

《金瓶梅》对后世的影响,主要不在于有几部续书,或为其它文学样式提供了素材,而是为以后不论在数量上还是在质量上都占压倒优势的世情小说的发展奠定了基础,把我国长篇小说的发展划成了两个阶段。

以后的世情小说主要有两大流派,一派是以才子佳人的故事和家庭生活为题材来描摹世态的,另一派是以社会生活为题材、用讥刺笔法来暴露社会黑暗的。

前者如《玉娇梨》、《平山冷燕》、《醒世姻缘传》、《红楼梦》、《海上花列传》等,以《红楼梦》为代表;

后者如《儒林外史》、《官场现形记》、《二十年目睹之怪现状》等,以《儒林外史》为代表。

它们都这样或那样地表现为“深得《金瓶》阃奥”(《红楼梦》庚辰本第十三回脂批),与《金瓶梅》之间有着明显的继承和发展的关系。

当然,《金瓶梅》对一些淫邪的艳情小说的泛滥,也有推波助澜的不良影响。

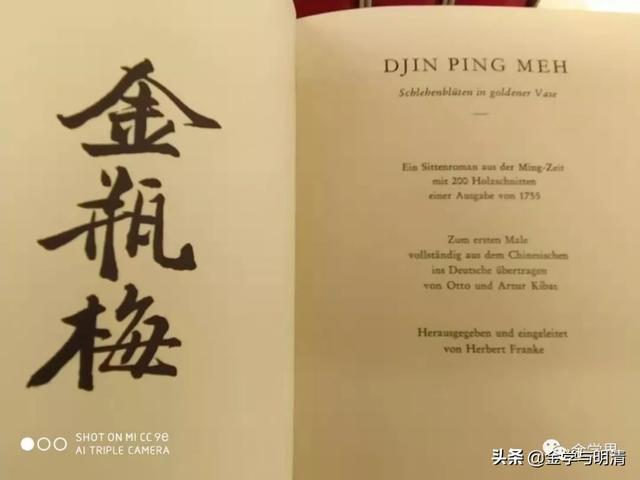

德译本《金瓶梅》

《金瓶梅》受到国外学者的高度重视。在西方,最早在1853年法国出现了节译本。

日本在1831至1847年就出版了由著名通俗作家曲亭马琴改编的《草双纸新编金瓶梅》(草双纸即江户时代插画通俗小说)。

现在的外文译本有英、法、德、意、拉丁、瑞典、芬兰、俄、匈牙利、捷、南斯拉夫、日、朝、越、蒙等文种。美、法、日等大百科全书都给予很高的评价,

认为“它在中国通俗小说的发展史上是一个伟大的创新”,

“作者对各种人物完全用写实的手段,排除了中国小说传统的传奇式的写法,为《红楼梦》、《醒世姻缘传》等描写现实的小说开辟了道路”。

有的美国学人曾经这样评价《金瓶梅》在世界文学中的地位:

“中国的《金瓶梅》与《红楼梦》二书,描写范围之广,情节之复杂,人物刻画之细致入微,均可与西方最伟大的小说相媲美。……中国小说在质的方面,凭着上述两部名著,足可以同欧洲小说幷驾齐驱,争一日之短长。”

法国著名学者艾琼伯在为法译本作序时,高度肯定小说“巨大的文学价值”,同时也承认它是一部“社会文献”。

正像30年代中国的郑振铎感叹“金瓶梅的时代是至今还顽强地生存着”(《谈〈金瓶梅词话〉》,1933年7月《文学》创刊号)一样,他也“忧心忡忡地从《金瓶梅》中读到了我们西方社会道德的演变”。

与其它几部明代小说相比,“在西方翻译家和学者那里,《金瓶梅》的翻译、研究工作是做得最好的”。

黄霖教授近照

作者附言:

本文作于20多年前,有两点需要补充与修改:

一、在谈及《花营锦阵》的“笑笑生”之后,当补充:又,近年张铉先生在程大约编纂的《程氏墨苑》中发现于万历29年有一“笑笑生”到过杭州。此笑笑生与《金瓶梅》面世的时代正相吻合。详见张铉《新见《程氏墨苑》中“笑笑生”史料考》一文。

二、在谈及版本的最后,应当将“台湾联经出版事业公司”的一本删去,它实际上是一种冒牌货。我被它骗了30馀年,详见我的《关于<金瓶梅词话>本的几个问题》。当换上去年新加坡南洋出版社影印的《金瓶梅词话》本。

文章作者单位:复旦大学

本文由作者授权刊发,转发请注明出处。

评论