史谦德谈北京的人力车夫

深圳大学历史系助理教授 李兆旭

史谦德(章静 绘)

史谦德(David Strand),美国狄金森学院查尔斯·A.德纳(Charles A. Dana)政治学教授,1979年获美国哥伦比亚大学博士学位,著有《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》《未竟的共和:近代中国的言行表率》等。《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》中译本近日由江苏人民出版社出版,史谦德在书中考察人力车夫、警察、工人、僧人等群体的政治经历,揭示出时代的力量是如何被普通人深刻感受的。深圳大学历史系助理教授、《未竟的共和》译者李兆旭应《上海书评》之邀采访了史谦德教授。

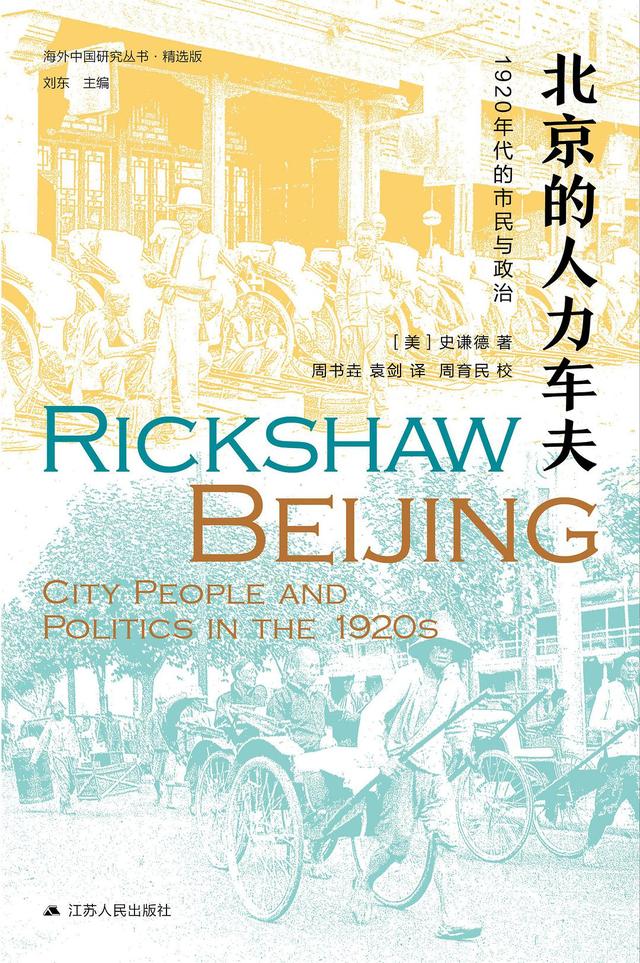

《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,【美】史谦德著,袁剑、周书垚、周育民译,江苏人民出版社2021年9月出版,392页,88.00元

作为政治学者,您是如何开始涉足历史学研究的?为何选择研究中国近代史?

史谦德:我1971年进入哥伦比亚大学攻读博士学位,起初计划研究当代中国地方政治。但是,当年美国学者很难到中国来做实地考察。在这种情况下,我觉得把研究对象从当代中国转向中国史,可能更方便深入开展研究。当年的英语学术界,还没有学者写出关于民国时期北京地方政治与社会的专著。巴黎、东京、伦敦等与北京规模相当的大城市,都有了专题研究,但北京没有。

我的博士论文研究了1920年代的北京,但我在写论文期间,使用的主要是美国和日本的档案资料,而根本没到过北京!不过,1980年我进入狄金森学院(Dickson College)政治学系教书后不久,就有幸受到北京大学的资助,赴北京进行一年的档案研究。在京期间,我不仅得以查阅中国本土的档案,还可以遛着弯、骑着车实地探索北京,正是有了这些经历,我才能够把社会史研究和政治学分析融合在《北京的人力车夫》中。

史谦德在未名湖上滑冰,1982年

对您影响最大的历史学家或史学著作有哪些?

史谦德:我受社会史学家的影响很深,比如E. P. 汤普森(E. P. Thompson)和乔治·鲁德(George Rude),他们分别研究了伦敦、巴黎普通百姓在革命期间的政治观念和行为。在1920年代的北京,最典型的“普通百姓”大概就是人力车夫了。老舍的小说《骆驼祥子》让我非常着迷,祥子的故事不仅是北京生活的写照,也是民国时期政治、社会变化的缩影。我还发现,1920年代,李景汉等北京的社会科学家已经开了这方面研究的先河,他们的研究成果也非常有价值。在我读研读博期间,恰逢民国历史研究的旨趣发生变化,历史学界开始将民国史视为一个独立的断代史分支,而不仅仅是一个夹在清朝覆灭、中华人民共和国成立之间的混乱年代。另外,我的同事们也在研究中国的其他城市,其中研究上海的最多,也有研究广州、汉口、成都等城市的。他们的研究成果和意见建议也弥足珍贵。

电影《骆驼祥子》

《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》选题非常有趣,您是怎样决定研究这个题目的?书中出现了很多因近代城市生活而生的“草根”群体,例如商会、邮政工人、印刷工人等,您为何选择了人力车夫作为全书的线索呢?

史谦德:人力车夫明显不属于传统的城市工人。他们并非传统意义上的手工从业者,某种程度上,他们介于传统与现代之间。我的研究大致受了维克多·特纳(Victor Turner)的“中介阶段(liminality)”学说的影响:“中介阶段”是一种过渡性的社会和心理状态,可能产生的结果不止一种。人力车夫吸引我的,正是这种介于传统和现代之间的状态,因为1920年代,一般中国城市的处境大抵如此。鉴于人力车是当时北京最普遍的日常交通形式,乘客、警察、地方精英、工会组织者、新闻记者、城里的各色人等,都躲不过应付人力车夫带来的种种现象;这些现象也是身为历史研究者的我在努力探索的。因此,我认为,可以透过拉人力车的工作,窥探整个城市在政治、社会、经济、文化等方面的运作方式。研究期间,我正好读到了山姆·华纳(Sam Warner)的一本研究美国城市社会史的著作,书名叫《郊区的电车:波士顿的扩展进程》(Streetcar Suburbs: The Process of Growth in Boston),于是灵机一动,自己的书不如就叫《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》吧!

与研究重大历史人物和事件相比,研究“草根”群体的日常生活,经常会遇到史料分布零散、数量少、内容单薄等问题。您是怎样为人力车夫研究搜集史料的呢?

史谦德:我采用的史料中,最重要的一类是当时的北京地方报刊。北京大学1920年代的报纸馆藏非常丰富,逐日阅读,能发掘出很多故事,日常生活、当地人物、政治局势的起落等等,都能看到。起初,报纸上的城市生活让我特别摸不着头脑;但随着时间的推移,一些研究主线开始浮出水面,比如在经济变迁和技术变革中讨生活的艰难,又如,身为民国的国民,而非皇帝的臣民,到底意味着什么。一天,我读到了一件事(后来我把它写在了书里),一个人力车夫死在了警察手里。当时,我觉得两个当事人那么真切,整整一天,我什么也读不下去了。我实在太愤慨了。于是,我意识到,1920年代的北京发生的事情,在我眼中越来越有血有肉了。我希望最后也能够把这样一种亲近感传递给读者。

在写作《北京的人力车夫》时,您是否有意识地使用了某些政治学理论和方法去阐释历史?除历史学和政治学外,还参考了其他学科的理论和方法吗?

史谦德:当时,在学术上对我影响最大的并不是政治学,而是社会学和社会史。和大多数博士生一样,我的学位论文引用了很多理论。但是,在将博士论文完善成书的过程中,我把重点放在了讲好人力车夫及其家庭、警察、商户、劳工组织者、普通市民等各种当事人的故事上,而不是去证明什么理论。起初,我确实使用了“公共领域”的术语,阐述在努力维护、深化自身利益和观点的过程中,抗议、辩论、丑闻等事物是如何成为各类群体的常规操作的。安东尼奥·葛兰西(Antonio Gramsci)将政治分为“阵地战(war of position)”和“运动战(war of movement)”两类,政治学家艾拉·卡茨尼尔森(Ira Katznelson)又用这一分类法分析了城市政治的不同阶段,让我很受启发。本书以1929年10月22日的“电车风潮”结尾,在我看来,这次风潮不仅是一次典型的瞬时冲突升级,也暴露出了更深层次的权力结构。

1918年,北京,两名身穿制服的军人站在基督教青年协会(YMCA)陆军大楼的台阶上,几辆黄包车在前面等候。

《北京的人力车夫》被认为是利用“公共领域”理论来研究中国近代史的代表作之一。您认为中国近代史上存在“公共领域”吗?您在何种意义上使用这一理论?

史谦德:我在《北京的人力车夫》中引用了两位学者的研究。一是历史学家冉枚烁(Mary Rankin),她探讨了“公”领域的观念在晚清公共事务讨论中日益突出的现象。二是德国哲学家哈贝马斯,他探讨了公共领域以新闻媒体和咖啡馆辩论为载体,自法国大革命以来的发展过程,认为早在选举实行以前,人们就能够问责政府的作为。我认为,民国时期,虽然定期选举在1912-1913年第一次国会选举后就销声匿迹,但类似的公共领域是存在的,由各种抗议、各种事件的新闻报道和各种公众集会共同组成。不过,魏斐德(Frederic Wakeman)等一些历史学家并不同意我的观点。在《未竟的共和》(An Unfinished Republic: Leading by Word and Deed in Modern China)一书中,我力图更详细地展示,从公开演说,到建立协会,再到发起抗议,体现“国民”新身份的种种方式,是怎样继续对政府的“为”和“不为”展开问责的。换言之,演说的成败堪比选举或公投的成败。我认为,民国时期存在一个公共领域,在这个领域中,作为国民,一个人可以对问题发表自己的观点,而其他国民献上的掌声或接受其观点的意愿,就是衡量其成功与否的“投票”。不过,为了把观点表达得更清楚,我还要补充一句,“公共领域”即使在民国存在,也并非各地都有,分布也并不均衡。我承认,民国的“公共领域”只是在不少地方、某些时刻,以一种若隐若现的状态存在着。

您在全书的最后提到,中国的城市既无法孕育革命,也不能产生一个有能力阻止革命在农村崛起的国家,但城市中储存的种种政治手段、策略和情感为1949年前后的革命和国家政权做出了贡献。那么,您如何理解民国时期中国城市政治与农村政治的关系?

史谦德:这个问题问得好!确实,许多人力车夫都是从乡下来的,而共产主义运动是从北京、上海等城市兴起的,但仅考察1920年代的北京史,或仅研究城市史,都不足以展现完整的中国革命史。在这方面,《北京的人力车夫》有它的局限,一个例子是,当时我没注意到,每年在自家周边或到京郊妙峰山参加各类宗教活动的北京市民,比参加政治活动的北京市民多得多。书出版后,一些学者已经纠正了此类疏漏。研究能够联结城乡的主题,对于把更广泛的社会变化详细展现出来至关重要。在这本书中,为了突出主题,我可能太过局限于北京城的范围了,导致城乡联系和时间延续性不够明显,因果逻辑也不够明确。也是因此,在接下来的一本书《未竟的共和》中,我把焦点放在了孙中山、唐群英等政治精英身上,因为他们不仅在城市活动,也在农村、小城镇和外国首都活动。

我注意到,《未竟的共和》中也提到了人力车夫传播政治信息的现象。《未竟的共和》一书的灵感是在写作《北京的人力车夫》一书的过程中产生的吗?

史谦德:写完《北京的人力车夫》后,我又写了一些文章,探讨二十世纪早期的中国是否形成了“市民社会”或“公共领域”。我的观点是“形成了”,但另一些学者并不赞同。然后,不知何时,我开始厌倦这种抽象的探讨了。《北京的人力车夫》写到了各种各样的市民,但都是走马观花,没有空间去真正深入地写一个特定的人物。那么,这些人的童年是怎样的?他们有儿女情长的一面吗?他们的喜怒哀乐从何而来?于是我开始思考,采用传统的传记写作方法,是否能更加清晰地反映出,在社会巨变的时期,对于政治舞台的表演者和围观者(部分围观者受到感染后,也会有所作为或抒发己见,回应自己的所见所闻)而言,公共生活究竟是怎样的?

正当我思索这一关于研究方法的问题时,一部关于“晚清文化和国家”的会议论文集邀我写一篇关于孙中山政治思想的文章(收入Theodore Huters, R. Bin Wong, and Pauline Yu, eds. Culture and State in Chinese History: Conventions, Accommodations, and Critiques, Stanford University Press, 1997)。虽然孙中山没能掌握最高权力——袁世凯、蒋介石等其他民国领袖也都没能做到——但孙中山成功让民众接受了自己的愿景:建立一个统一的、能够为现代民族国家打下基础的政治共同体。孙中山在这方面的成功,不仅靠笔头工夫,也靠赶火车、搭轮船、乘汽车乃至坐轿子,亲自走到民众中去。我非常敬佩孙中山,不仅是因为他留下的文字和演说(我认为他和印度“圣雄”甘地、英国首相丘吉尔一样,是高屋建瓴的领袖),更在于他坚信,革命要取得成功,以新的方式谈论政治和国民身份,与军事力量和政治组织一样重要。1924年,孙中山在广州发表了长篇系列演说,阐述了自己的建国大纲,实质是谈论如何建成一个新的、更强大的共和国。

但我没有为孙中山做传,而是决定用合传的方法。与孙中山同时,也有其他人物,用他们自己的方式,为自己的事业争取民众支持,我决定将孙中山与这些人物并列比较。最后,我选定了提倡女权的革命党人唐群英,以及先后在清朝和民国政府中担任外交官的陆征祥,与孙中山一道作为研究对象。我甚至还找到了与1929年“电车风潮”很像的事件,写成了本书的第一章《扇向宋教仁的耳光》,当然这场冲突的场面没有“电车风潮”那么剧烈,不过涉事各方的确也动了手。1912年8月25日,新改组的国民党召开了成立大会,孙中山的两位年轻革命同志——唐群英和宋教仁,在会上就女权问题公然爆发了冲突。事件发生时,孙中山也在北京,一面力图维系革命派争吵不休的国民党,一面与拥有强大文武势力的政治对手、新任中华民国大总统袁世凯周旋。当日,唐群英有力地阐述了自己争取女权的主张,但并没能从她的男同志那里赢得支持。唐群英没有气馁,而是继续协助领导女权运动,并提倡社会改革。孙中山遭到袁世凯阻挠,未能掌权,于是踏上了在北方巡回演讲的旅途,期间他不断打磨自己的“言论”,不仅为1924年在广州的系列演说打下了基础,也巩固了自己的政治遗产。与此同时,外长陆征祥由于外交官处理措辞和文书的能力,被袁世凯钦点为新一任民国总理,但他第一次到参议院的演说,就是一篇非常个人化的自我剖白,对当时的官场规矩和风气大加挞伐,而官场中人正是他力图寻求支持的对象。陆征祥的演说遭到了台下议员们的抱怨和嘲讽,他自己也被迫辞职。作为政治家,被嘲笑比被无视还要糟糕。一个人可以因演说下台,也可以因演说上台,这一现象表明了言辞在民国初年的力量。还有一种情况是像唐群英那样,输了选举却在海内外赢得了声誉,继续推进、完成自己的政治大计,甚至将自己“未竟的”事业留给后人完成。

您的《北京的人力车夫》和《未竟的共和》都从个人或者“草根”群体的日常生活入手,但这些微观的叙事最后总会落到对近代中国政治文化和制度这一宏大问题的探讨上。您认为这些历史中的“小”视角为认识近代中国提供了怎样的新认识和新观点?

史谦德:把像北京这样的单个城市,或者孙中山、宋教仁、唐群英、陆征祥等人物个体放在显微镜下审视,是要冒险的。万一还有其他地点或人物更重要,而你偏偏就漏掉了关键的部分呢?毕竟,无论是靠武力和言辞,孙中山都没能统一全国。宋教仁是杰出的政治家,但正要建功立业之际,就被袁世凯势力刺杀了。唐群英在诸多女同志和一些男性盟友的帮助下,把争取包括参政权在内的女性权利提上了议事日程,但终其一生都没能看到女性赢得选票的那天。陆征祥是成功的外交家,但总理当得一塌糊涂。不过此后,1919年,中国在巴黎和会上遭到无理对待,引发了抗议行动,陆征祥虽然起初并不情愿,但最终还是支持了抗议。我力图说明,无论是开创事业、发起运动,还是建立政府,失败都和成功一样,是整个过程固有的一部分。因此,只有正确衡量一个人、一场运动、一个政府的成败,才能做出公允的历史评价,对于民国时期的人和事尤其如此。一件事未能完成,并不等同于失败:只要还有人有能力、有意愿继往开来,这件事就没有失败。在我看来,终于“未竟”却未止于“未竟”,是那个年代非常感人也非常让人心生敬意的一点。

在《北京的人力车夫》英文版出版三十年后,中文版才面世。您有什么想对中国读者说的吗?

史谦德:1982年,我第一次亲眼看到了北京,这时的北京与1920年代已经大不相同,自行车已经取代了人力车。但是,还有不少街坊四邻没变,不少胡同没变,不少历史建筑没变,不少城市和自然景观也没变。这些持续不变的东西让我很惊喜,很兴奋。如果不是亲眼目睹它们,我是写不出这本书的。今天到访或居住在北京的读者们,他们的见闻和经历,与我书中呈现的1920年代的北京还有相同之处吗?当然,人力车肯定不见了。还有,以往北京的楼层并不高,这个古都的一大特征就是大杂院,现在很多大杂院也不复存在了。与北京如今在规划上面临的问题相比,1920年代关于电车路线的那场争执显得微不足道。不过,与当年一样,技术的变革让一些人受益,却让另一些人遭殃。我写作《北京的人力车夫》,不是为了激发怀念古都之幽情,而是为了记录一个新的政治世界生成的过程,以及人们带给这一过程的活力和激情。像其他一切城市一样,北京至今仍在不断发展变化。不过,我的确要说,我很怀念1982-1983年第一次造访时,街头满是自行车的北京;当年我有幸得到的那辆“永久”牌自行车,非常耐骑,我也很喜欢。

1918年,北京,路边等待客人的人力车夫。

最后,您方便说一下您目前的研究计划吗?

史谦德:我正在写一本专著,主题是世界各地公园和绿地中的政治生态,其中的案例和说明不仅有中国的,也有美国、新加坡、英国、加拿大、西班牙、日本等其他国家的。我们狄金森学院的东亚研究院接受了一笔资助,用于在东亚研究和教学工作中开创环境研究。作为这项工作的一部分,我在新加坡待了一个夏天,研究新近修建在废弃铁路上的一个“线型公园”。就此,我发表了一篇文章,这篇文章也将收入新书,成为其中一章。一方面,世界各地的公园都具备“线型公园”模式中体现出的一些共通理念;另一方面,像政治一样,公园会体现所在地的特质,如地方文化、社会影响和自然环境等。我和妻子都特别热衷远足和露营,所以我的研究有相当一部分是在户外展开的。此外,我在狄金森学院开设的“公园中的政治”“亚洲城市生态学”两门课程,也是这本书的灵感来源。在我看来,从广袤的自然保护区到城市公园、社区花园和城市便道边的花坛,各种绿地不仅是人们回应环境危机的实际举措,也投射了人们对更美好的理想世界的渴望。

责任编辑:彭珊珊

校对:徐亦嘉

评论