章永乐:伍廷芳与二十世纪初美国“门罗主义”的再定位

1898年,美国赢得美西战争,占据了前西班牙殖民地菲律宾,随后平定菲律宾人的反抗,在亚洲获得了一个重要的立足点。新殖民地的开拓,迫使美国精英思考其传统的以“美洲”或“西半球”为限的“门罗主义”外交政策能否与新的帝国现状相匹配。然而即便在美国国会内部,都有大量议员认为吞并菲律宾从根本上违反了“门罗主义”的精神。究竟是更新“门罗主义”解释,以与美国的帝国雄心相适应,还是放弃“门罗主义”,诉诸其他论述来支持美国的帝国扩张,成为一个非常紧迫的理论问题。

在这一关键的历史时刻,有敏感的中国政治精英作出了回应。1900年2月22日,清廷驻美公使伍廷芳应邀在宾夕法尼亚大学发表演讲《论美国与东方交际事宜》(The Proper Relations of the United States to the Orient),主张美国应当行华盛顿之遗教,乘着平定菲律宾之势,将“门罗主义”的适用范围扩展到菲律宾乃至亚洲。这一姿势根本不像是“移樽就教”,而简直可以说是“移樽施教”,引发了美国舆论界广泛关注,仅在1900年一年就有《纽约时报》《纽约论坛报》《华盛顿邮报》《芝加哥每日论坛报》《洛杉矶时报》等数十家主流媒体对伍廷芳的演讲进行报道。[1] 伍廷芳的演讲涉及很多内容,如纪念华盛顿精神、菲律宾的统治方式、宾夕法尼亚大学的发展方向等等,但大众媒体的报道基本上将重点放在其扩张适用“门罗主义”的主张之上,美国舆论界的敏感点,由此可见一斑。美国的国际法学界、历史学界也有重量级学者对伍廷芳的论述作出回应,借其论述,对“门罗主义”进行再定位。[2]

伍廷芳(1842-1922)

伍廷芳的《论美国与东方交际事宜》值得今人重视,不仅因为它在美国国内引发显著的舆论反响。首先,在中美两国当时的条约关系之下,作为一个受到东西方列强共同压迫的“半殖民地”弱国的外交代表,伍廷芳“移樽施教”,对美国统治殖民地以及扩张势力范围的方式提出“建设性建议”,即便在今天看来,也是一个非常令人惊异的现象。人们对于弱国外交代表的一般期待,是在直接涉及本国与对象国关系的事项上发言,而伍廷芳似乎在此范围之外“多管闲事”,就对象国的立国理念和治理方式公开发表评论,某些表述甚至还不乏居高临下的指导意味,这在外交上无疑是有风险的。伍廷芳自幼接受西学教育,深知中国与西方列强国力之悬殊,并在当时一再经历美国主流社会对于华人的种族歧视,为何采取这样一种言说姿势?他所管的究竟是“闲事”呢,还是对于当时中国的安危至关重要之事?

其次,就美国“门罗主义”的演变与传播而言,伍廷芳的《论美国与东方交际事宜》更是一个值得关注的文本。在十九、二十世纪之交,在绝大多数中国士大夫对于“门罗主义”仍然一无所知的背景下,一位中国公使直接介入美国国内关于“门罗主义”再定位的关键辩论并产生实质影响,可见美国“门罗主义”在东亚绝非只是单向传播,像伍廷芳这样的中国精英的反馈,也为其在美国国内的继续演变提供了动力。从既有的史料来看,我们也许很难说伍廷芳的《论美国与东方交际事宜》直接带来了美国“门罗主义”的理论创新,但至少可以证明这一文本产生了一种鼓励作用,引导部分美国精英思考“门罗主义”与“门户开放”政策的亲缘关系以及将“门罗主义”运用于西半球之外的话语方式,在“门罗主义”的发展史上留下了一个不可忽略的印记。

在国际法史与外交史的研究中,“门罗主义”与美洲区域国际法是一个方兴未艾的主题[3],但对于“门罗主义”与近代中国之关系,目前仅有少数研究涉及。[4] 国内与国际学界对于伍廷芳出使美洲期间的活动和著述,尽管已有不少研究[5],但对其“门罗主义”论述(尤其是《论美国与东方交际事宜》一文)仍缺乏聚焦,至于伍廷芳的“门罗主义”论述在美国引发的反响,至今仍是研究的空白。拙著《此疆尔界:“门罗主义”与近代空间政治》关注到了伍廷芳1914年出版的英文著作America, Through the Spectacles of an Oriental Diplomat(中译《一个东方外交官眼中的美国》)一书中的“门罗主义”论述,但也没有对伍廷芳1900年的演讲展开讨论。[6] 本文尝试填补这一研究空白,在历史的语境中解读伍廷芳的“门罗主义”论述以及引发的各方反响。同时,这一研究也涉及到“门罗主义”全球传播史与接受史中的一个重要环节:拙著《此疆尔界》将“门罗主义”传入中国的核心中介群体,界定为世纪之交的旅日精英,但尚未探讨伍廷芳这样的旅美精英究竟如何回应“门罗主义”。本文将就此进行补充研究。

本文将分为如下部分:第一部分探讨伍廷芳论述的双重历史语境;第二部分对伍廷芳的演讲文本展开分析,并将其论述与同时代的其他中国精英论述作对比,以阐明其立场在当时的中国舆论界中所占据的位置;第三部分集中探讨美国舆论界与学界对伍廷芳论述的回应,以阐明伍廷芳的论述对于美国二十世纪初“门罗主义”发展所发挥的影响。本文将伍廷芳的演讲文本视为针对特定历史情境和特定听众的修辞。而我们只有在细致探讨这些修辞成分的前提之下,才能接近伍廷芳的意图,并发现其知识体系的力量与局限性。

一、伍廷芳演讲的双重历史语境

作为一个半殖民地国家的驻美使节,伍廷芳一开始对于华盛顿决策者的影响相当有限。在此情况下,他经常采用“自下而上”的策略,积极在美国民间发表演讲,并在美国报刊上发表他的演讲文本,影响公共舆论。他的演讲为他积累起相当大的声誉,以至于在1900年八国联军入京之后,美国战争部助理部长乔治·米克尔约翰(George Meiklejohn)公开主张美国应当推翻光绪皇帝,立伍廷芳为中国的新皇帝。[7]

伍廷芳于1900年2月在宾夕法尼亚大学发表的演讲《论美国与东方交际事宜》是其在美国发表的公众演讲之一,具有双重的历史语境:第一是随着美国势力范围越出西半球,“门罗主义”的解释面临着重大转型;第二是海外华人华侨正在进行着反对美国“排华法案”的斗争,而伍廷芳比之前的清廷驻美外交官都更为积极地捍卫华人华侨的利益。

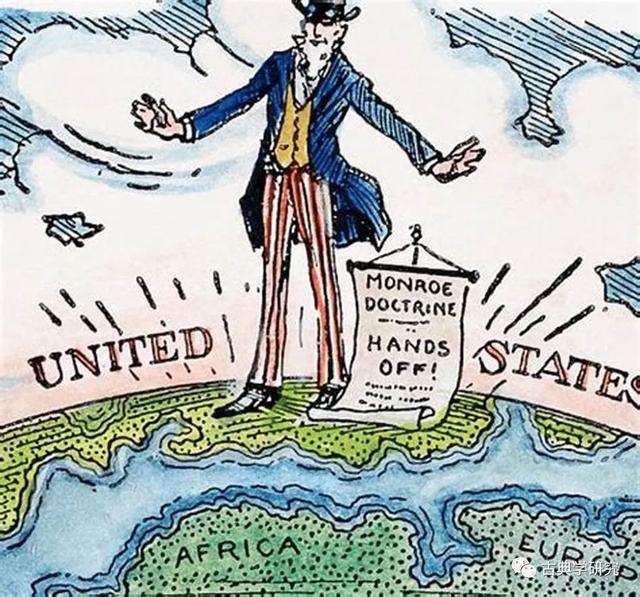

我们先来看第一重历史语境。“门罗主义”源自1823年美国总统詹姆斯·门罗(James Monroe)针对欧洲“神圣同盟”干涉美洲革命图谋而发表的国情咨文,其最初的版本包含了三个核心原则,第一原则反对欧洲列强在美洲建立新的殖民地,第二原则反对欧洲列强对已独立的美洲国家的干涉;第三原则声明美国不干涉欧洲国家的事务,经常被称为孤立主义(isolationism)原则。[8]美国十九世纪的“门罗主义”使用的标志性口号是“America for the Americans”(美洲是美洲人的美洲),一个原本起源于十九世纪50年代本土排外主义运动的口号。[9] 在整个十九世纪,“门罗主义”的话语一直基于对东西两个半球的空间划分,将“西半球”视为一个体现共和制原则的政治空间,与专制腐败的旧大陆相对立。

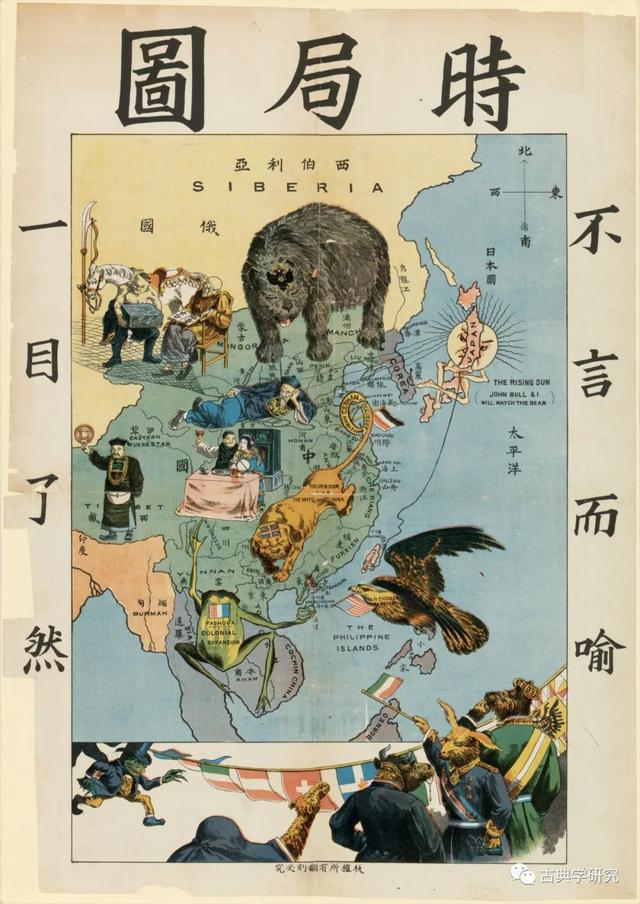

门罗主义漫画

然而,1898年,美国赢得美西战争,不仅控制了波多黎各,通过“普拉特修正案”(The Platt Amendment)将刚独立不久的古巴变成自身的保护国,巩固了其在西半球的主导地位,而且获得了对关岛、威克岛、菲律宾等非美洲土地的控制权,其势力越出了西半球,在太平洋西岸确立了一定的影响力。而这就带来一个问题:“门罗主义”是否应当局限于原来的西半球?伍廷芳所介入讨论的,就是这样一个问题。

在伍廷芳1900年发表演讲提出将“门罗主义”运用于菲律宾乃至亚洲之前,他已经先于美国政府提出中国应当进行“门户开放”。在1898年2月的《奏请变通成法摺》中,伍廷芳从“均势”的原理出发,认为要防止列强瓜分中国,就需要让列强相互牵制,而这就需要中国进一步开放通商口岸。伍廷芳指出,欧洲像瑞士、比利时这样的小国都能在大国的夹缝中生存,关键在于“彼全国通商,重门洞开,示人以无可欲,”而“中国深藏固闭,转有以启其觊觎之心故也”。[10] 伍廷芳主张先在沿海省份试行与列强全面通商,等到时机成熟,开放全国与列强通商。伍廷芳举例称,甲午战争中天津、上海作为通商口岸均免于战火,可见“通商之区,各国视为公地,平时均沾利益而莫之能专,有事互相箝制而莫敢先发”。[11] 伍廷芳甚至期待一旦实施全国通商,原本为通商而特设的租界即可以收回。

这一主张在原理上当然非伍廷芳所创。在冷战时期“均势”战略的理论家和操盘手亨利·基辛格看来,魏源早就提出了符合欧洲“均势”原理的主张:“与其使英夷德之以广其党羽,曷若自我德之以收其指臂。”[12] 魏源认为,与其让英国“德色”,即通过散发从中国获得的利益,获得列强感激,从而增强其党羽力量,还不如由我方来“德色”,主动将利益分配给列强,从而使其相互牵制。伍廷芳的上级李鸿章长期就是采取这一方针,作为李鸿章的助手,伍廷芳受到其外交思路很深的影响。在总理各国事务衙门多年推行“以夷制夷”战略的前提之下,伍廷芳提出“全国通商,重门洞开”的主张,丝毫不显得突兀。[13]1898年清廷电谕各封疆大吏:“现当海禁洞开,强邻环伺,欲图商务流通,隐杜觊觎,惟有广开口岸之一法。” [14]在美国国务卿海约翰(John Hay,直译约翰·海伊)向其他列强发出“门户开放”照会之前,伍廷芳即在美国多次演讲,宣传中国的“门户开放”主张。

1899年与1900年,美国两次就中国问题对其他列强发出“门户开放”照会,倡导“门户开放,利益均沾”,主张“维持中国领土和行政完整”,反对其他列强垄断对华利益。在1899年发出第一次“门户开放”照会之前,美国官员根本没有征询伍廷芳的意见,伍廷芳只是从报纸上获得相关消息,而美国国务卿海约翰对其质询的回应也非常傲慢。 [15]美国精英当然不会将“门户开放”政策的起源归结为中国官员的建议。美国传教士、外交官卫三畏(Samuel Wells Williams)的儿子卫斐列(Frederick Wells Williams)甚至称原美国驻华公使蒲安臣(Anson Burlingame)为“门户开放原则之父”,后者早在十九世纪60年代代表中国出访欧洲,曾经提出了在某些方面类似于“门户开放”的“合作政策”(Cooperative Policy)主张。[16] 伍廷芳只能是被动地接受美国版本的“门户开放”政策,进而通过解释的方法,试图将其引导到自己期待的方向上来。

然而,“门户开放”政策和“门罗主义”之间究竟是什么关系,在当时的美国,亦是一个在理论上缺乏回应的问题。1899年3月的《北美评论》(North American Review)上发表的《中华帝国的解体》(The Dissolution of the Chinese Empire)一文中即指出美国面临的迫切理论需要:

为了回应菲律宾引起的较小的地方问题而引入的门罗主义修正,将需要被放大或扩展至能够包含巨大、复杂和丰富的中国问题。[17]

而伍廷芳在其1900年演讲中,试图主动回应这一问题。

美国的影响力越出“西半球”,这是伍廷芳发表演讲的第一重历史语境。第二重历史语境则是美国的“排外”风潮以及伍廷芳与美国政府关于排华法案的交涉。1868年, 中美两国签订了《中美续增条约》, 其第五条规定:

大清国与大美国切念民人前往各国, 或愿常住入籍, 或随时来往, 总听其自便, 不得禁阻。为是现在两国人民互相来往, 或游历, 或贸易, 或久居, 得以自由, 方有利益。[18]

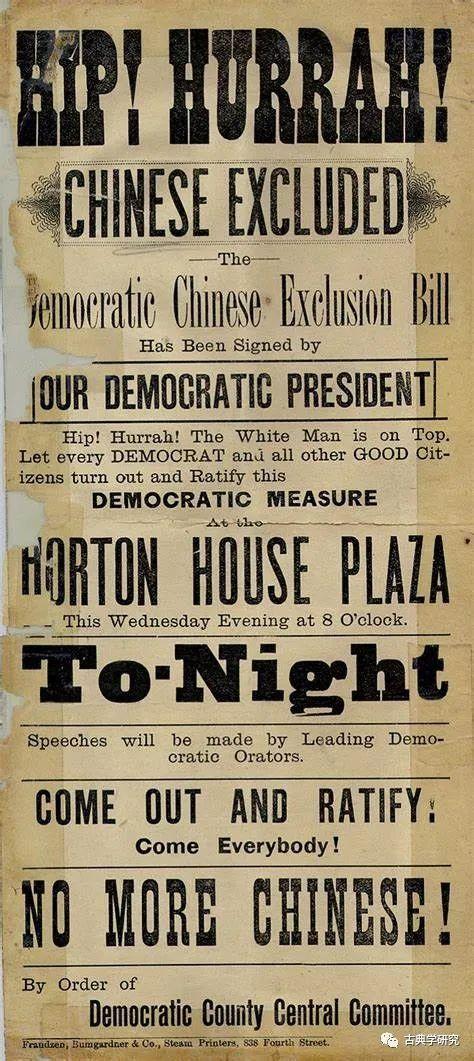

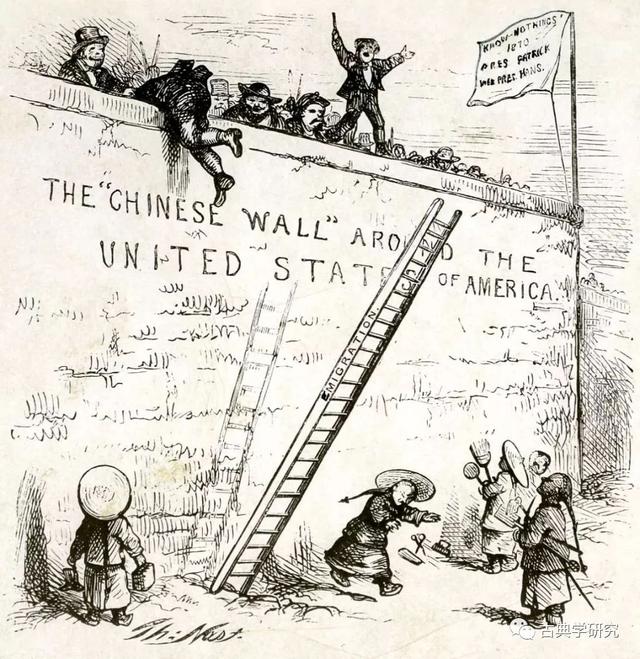

该条约为中国人移居美国提供了法律依据。然而,随着美国西部淘金热的降温和中央铁路的完工,美国社会能够提供的就业机会减少,社会矛盾激化,美国加利福尼亚最早掀起排华风潮,并向美国其他地方蔓延。1880年, 美国总统海斯(Rutherford Birchard Hayes)派遣使团前往中国,与清政府达成了《中美续修条约》,将美国当时已出现的一些对于华人移民的限制正当化。[19] 1882年,美国国会两院通过更为激进的《关于执行有关华人条约诸规定的法律》(即1882年《排华法》),并由总统切斯特·艾伦·阿瑟(Chester A. Arthur)签署生效。美国的一些精英甚至用“门罗主义”话语来论证排斥华人乃至亚洲移民的正当性,比如美国“海权论”代表理论家马汉认定:“亚洲人的移民是违背门罗主义的,因为他们不能被同化,他们是在开拓殖民地,这实质上是吞并行为。”[20]

《排华法》宣传海报

伍廷芳于1897年美国“排华”高潮时出任驻美公使。他在上任之初就面临着一个他的前任所未曾遇到过的保护华人的新问题。赢得美西战争之后,1898年7月7日,美国国会通过决议,将《排华法》扩展到夏威夷群岛,禁止华人移民到夏威夷群岛,同时也禁止华人从夏威夷群岛进入美国本上。美国的“排华”风潮也延伸到了菲律宾。1898年美国占领菲律宾后,受命组织政府的奥迪斯将军(Elwell Stephen Otis)于8月26日发布命令,禁止中国人进入菲律宾,这一命令并没有议会立法作为基础。伍廷芳上奏清廷,并多次照会美国国务卿海约翰,但根本无法制止美国政府的相关决定。1902年,美国国会再次讨论《排华法》,进一步扩大限禁华人的范围,升级限禁措施。伍廷芳于4月29日照会海约翰,希望美国总统否决该项法案,但罗斯福总统在收到伍廷芳的照会前己经签署法案,伍廷芳交涉无果。

伍廷芳一方面从“均势”原理出发,对美国寄予厚望,希望美国能够牵制其他列强对于中国的瓜分;另一方面,美国政府和美国社会对于华人不断升级的种族歧视,又让他感受到了深深的恶意。那么,他究竟是如何平衡自己的希望和失望呢?他在演讲中主动触及美国“门罗主义”的适用范围这一议题,究竟出于什么意图,又产生了什么效果呢?

二、 伍廷芳的言说姿势

伍廷芳1900年2月22日在宾夕法尼亚大学的英文演讲“The Proper Relations of the United States to the Orient”在光绪年间出有石印中译本,但出版年月不详,后收入《伍廷芳集》,其具体内容与美国报章报道一致。伍廷芳为中译本加上了一个序言,可以更清晰表明其演讲的意图:美国保邦旧例,自守封圻,以杜外衅,不欲用兵于他洲,亦不欲他洲之兵加于同洲之国。中、南两洲各小国弱而不亡者,维此是赖。比年来,时异势殊,稍稍多事。自战胜西班牙后,吕宋一岛割隶美属,与我为邻,相距闽、粤,直衣带水耳。履霜坚冰,当防其渐,有心时事者,所宜动念也。顾遗谟具在,公论犹存,美既与我同洲,如能以保美洲者保东亚,则东亚可安。列邦虽多觊觎,亦将观望,而不敢遽发,或亦因势利导之一策乎?至禁工苛例推行吕岛,此犹得失之小者耳。[21]

这段话可以表明,伍廷芳对于美国占领菲律宾充满警惕,担心美国以菲律宾为跳板,吞并中国沿海省份。伍廷芳的这种恐惧并非是在1900年之后才滋生的。在发表于《北美评论》(North American Review)1900年7月号的《中美互惠互利》一文中,伍廷芳已经指出了菲律宾因素对于中美关系的重要意义:...中国很有兴趣地注意到,星条旗已经插上了菲律宾诸岛,这将使美国成为中国未来的邻国。美国一直是中国的朋友,所以,中国真诚地希望,美国不要利用她的新海岸来妨碍亚洲人民,而应抓住这一机会加强两国间互利的友好关系。[22]

而他对这一时局的回应方式,则是将“门罗主义”引入菲律宾乃至东亚。他对“门罗主义”的文字描述充满善意,相信美国运用“门罗主义”来排斥欧洲列强对美洲的干涉,保护美洲各共和国,而自己并无吞并美洲各国之心。如此,将“门罗主义”运用到菲律宾乃至东亚,就意味着美国不仅不会吞并中国,而且会帮助中国抵御其他列强。如果中国可以得到美国在这方面的保证,那么即便美国将《排华法》适用于菲律宾,对中国而言并不算什么大的损失。伍廷芳在这里完成了对轻重的权衡,将在中国乃至东亚建立列强之间的均势放在第一位,而将修改《排华法》放在第二位。

在剖析伍廷芳声明的意图之后,现在让我们转向探讨伍廷芳的修辞手法。根据《纽约时报》的报道,伍廷芳2月22日的演讲在宾夕法尼亚大学音乐学院举行,当日的活动旨在庆祝华盛顿诞辰以及宾夕法尼亚大学法学院新楼落成。宾夕法尼亚大学教务长(Provost)查尔斯·哈里森(Charles C. Harrison)向听众介绍了伍廷芳,并勾勒了当下的时势:中国在过去的4000年里一直是“耐心的、田园式的、凝固的”,不愿回答“谁是我的邻居”这个问题;而美国则是“骚动不安、充满好奇心、缺乏耐心的、进步的”,在一个世纪里取得了让旁观者震惊的成绩,但美国人自己却没有时间去思考。现在美国正在寻求进入这个天朝王国(celestial kingdom),代表中国政府的伍廷芳又将有何回应呢?[23]

伍廷芳首先感谢主办方在华盛顿诞辰邀请他来演讲,将这一演讲的时势表述为美国“开拓日广,新得土疆,远及东亚”。接下来,他赞扬了华盛顿总统的功业和德性,并称华盛顿在中国享有盛名,常被类比于尧舜。美国建国125年,如今成为中国的邻国,“两国交谊从此日敦,此不佞所深喜而乐道者也。”[24]

接下来,伍廷芳引用了美国邮政总长在纽约发表的关于美国政策之意不在扩张版图,而在于开拓商务的观点,称美国与亚洲的交往,必将以和平为主。而要维持和平,美方首先就要研究亚洲各族群的风俗习惯,实行因俗而治。伍廷芳提到了华人与欧洲人,华人与美国人之间因为不了解彼此风俗而引发的误解和冲突,隐含地指向美国《排华法》背后美国人对于华人的种种误解。伍廷芳指出,要促进对亚洲的理解,就要培养熟悉东方语言和习俗的人才。他开始讨论宾夕法尼亚大学可以在这方面发挥作用,建议宾大“速设汉文教习”。与此同时,他建议以英语为万国通用语言,促进东西方各国之交流。接下来,他又从万国通用语言,讲到“公法”的研习,强调了“公法”对于各国交往的重要性:“各国行事,以强弱异势,多背公法。背之者多,则恐习之者少矣。”[25] 这当然也是劝诫美国尊重“万国公法”,以增强“公法”之权威。

《哈泼周刊》1870年7月23日刊登的有关排华的漫画

伍廷芳接下来的论述会令许多当代读者感到惊异:他给美国治理菲律宾提出建议,希望美国因俗而治,不要轻易变更土著风俗;希望美国平等对待菲律宾各族群,不要厚此薄彼。伍廷芳对于族群平等的提议,隐含表达了他对美国在菲律宾推行“排华”的不满。伍廷芳指出,统治万里之外的族群,并非美国之所长,美国不妨向邻近的英法殖民地学习。但最重要的是遵守华盛顿1796年“告别演说”中的遗训。伍廷芳赞扬华盛顿的遗训与孔子所说的“言忠信,行笃敬”不谋而合,“为天下各国指南之助。” [26]

伍廷芳将“门罗主义”论证为“华盛顿之道”的具体化,是“保邦致治之隆规”。他将美国政府最近的“门户开放”照会内容概括为“共保中国洞辟门户,毋许侵陵”,符合华盛顿公正和平之宗旨。下一步,伍廷芳“移樽施教”,提出了将“门罗主义”运用于菲律宾乃至亚洲的主张:然则贵国今日应行门鲁式之道于亚洲,诚不待再计决矣。吕岛在亚洲界内,为东西往来之门户,门鲁氏之论谓:凡有侵削南北美洲之地,即有碍于贵国太平之局,此言诚是也。夫以美洲南北相去八千里尚不容他人侵削,然则亚洲之地,距吕岛不及六百里者,万一有事,岂容袖手旁顾耶?既谓波吐立哥岛、大西洋诸岛不应入外人掌握,然则亚洲东部陆地与吕岛相距,较波吐立哥岛与美国化罗理打相距尤为密迩,万一见侵,谊属同洲,不应同此关切耶?吾非惧侵占之事即在目前也,特以门鲁氏之道为贵国保邦政策,今既有土地于东方,则随地推行,亦自然之理耳。此政策并非自私自利也,即向所云:公正自保为本者也。苟力行之,贵国仁声义闻,无远弗届矣。[27]

伍廷芳论证“门罗主义”适用于亚洲的基本逻辑如下:(1)菲律宾已是美国领土,因而“门罗主义”自然可在菲律宾推行;(2)亚洲大陆与菲律宾有“谊属同洲”的连带关系,亚洲大陆距离菲律宾的距离,比美国佛罗里达距离加勒比海上的波多黎各更近,因此适用于菲律宾的“门罗主义”,当然也可以在亚洲大陆推行。而将“门罗主义”扩用于亚洲,必将大大增加美国的国际声望。伍廷芳未必充分意识到的是,他认为理所当然的“‘门罗主义’适用于菲律宾”的观点,在当时的美国却构成一个很大的理论难题。

伍廷芳将“门罗主义”与华盛顿“告别演说”的精神联系起来,显然是强调“门罗主义”与华盛顿所深恶痛绝的老欧洲的野心与竞争存在根本差异,从而将扩张主义视为“门罗主义”的对立面。将这样的“门罗主义”推广到亚洲,也就意味着美国不会像欧洲列强那样侵占亚洲的领土,反而会为了保护亚洲弱小国家而牵制欧洲列强。伍廷芳诉诸华盛顿权威的做法,在清末民初知识界并不罕见。正如台湾历史学者潘光哲《华盛顿在中国》指出,当时诸多论者将华盛顿描绘成“异国之尧舜”,并通过对华盛顿形象的塑造,表达对美国政治制度的肯定和向往。[28] 不过,《华盛顿在中国》的论述并没有覆盖伍廷芳1900年演讲这种中国人向美国听众论述华盛顿的情形。伍廷芳对华盛顿的赞美显然具有特定目的——他对美国不无戒心,试图劝说美国能在“门户开放”和“门罗主义”的实践中忠于华盛顿之道,在亚洲维持和平,牵制欧洲列强的侵略。这实际上是期待美国“作茧自缚”。

如此看来,伍廷芳预设了“门罗主义”是美国秉承华盛顿“告别演说”精神、保护邻邦领土完整和维持和平的原则,而不是干涉和侵略邻邦的原则。我们并不清楚伍廷芳是否了解“门罗主义”的黑暗面。事实上,在十九世纪,“门罗主义”早已经充分呈现出其服务于扩张主义与干涉主义的一面。在十九世纪上半叶,美国总统詹姆斯·波尔克(James Polk)就是以“欧洲列强不得干涉美洲大陆人民中的一部分组成一个独立国家而建议要和我们的联邦合并”为借口,证成美国对得克萨斯的吞并[29],并甚至试图吞并墨西哥的尤卡坦半岛。1870年,格兰特总统提出“从此以后,这片大陆上的任何领土都不能被转让给欧洲国家”[30],目的在于吞并多米尼加共和国。如果不是因为国会中的种族主义者嫌弃多米尼加共和国居民不是纯正的白人,从而否决格兰特总统的方案,美国已经将多米尼加变成自己的一部分。至于以“防止欧洲干涉”为名,对拉丁美洲国家内政进行干涉,从来都是美国的“门罗主义”实践的有机组成部分。美国的联合果品公司(The United Fruit Company)在许多拉丁美洲国家制造了“国中之国”,翻手为云,覆手为雨。伍廷芳1914年出版的英文著作America, Through the Spectacles of an Oriental Diplomat(中译《一个东方外交官眼中的美国》)也没有触及“门罗主义”的这些黑暗面。[31] 不过,当时不仅是他一个人采用这样的言说姿态。即便到了1915年,中国留美学生在反对日本强加给中国的“二十一条”的时候,也是树立一个光辉的美国“门罗主义”典范,与日本对美国“门罗主义”的模仿作对比。[32] 直到二十世纪20年代早期,在中国的“联省自治”运动之中,我们可以看到“门罗主义”仍然呈现出非常正面的形象,直至国共两党的合作对“联省自治”做出新的定性。[33]

在其1900年演讲最后部分,伍廷芳强调,统治“新附异族之人”靠的不是“善战勇敢”,而是政治家的“擘画经营”,需要以德服人。美国“代有伟人”,宾夕法尼亚大学将培养后起之秀,承担大任。伍廷芳最后呼吁:“星旗招展,不仅为自由之帜,且以为仁义之准,吾将拭目俟之。”[34]

宾夕法尼亚大学旧影,摄于1918年

伍廷芳非常重视自己在宾夕法尼亚大学发表的《论美国与东方交际事宜》演讲。在同年3月在美国刊物上发表的文章《中国与美国》(China and the United States)末尾,他带着一丝自豪这样写道:美国人应该了解的事情很多。那天,我在费城讲话时,冒昧地向菲律宾群岛的政府建议,派一些士绅到邻近的殖民地——特别是英法殖民地——去研究他们的历史和管理方法。那些殖民地政府富有统治亚洲人的经验。为此,他们已经付出了沉重的代价。美国人会从这些经验中获益的。理论并不总是可靠的;而经验却十分可贵。[35]

一个半殖民地政府的外交使节,向新进的殖民者传播老殖民者的殖民帝国治理之道,这是否怪异呢?结合伍廷芳个人的成长经历,这一“移樽施教”行为似乎不难理解。伍廷芳出生于新加坡,后来入香港圣保罗书院,又前往英国留学获得博士学位,回到香港担任律师,其早年教育及生活经历与大英帝国有着极其密切的关系。因此,他在美国听众之前不经意间透露出某种对大英帝国的认同,也是非常自然的。但伍廷芳的出发点和立足点都在于维护中国在殖民帝国秩序中的安全。向美国“移樽施教”,以赢得美国的好感,目的是为了在排华法交涉中获得美国的一定让步。即便这一目标无法达成,如果能够说服美国主动地在亚洲维持“均势”,牵制欧洲列强瓜分中国的图谋,也不失为一种收获。[36]

更值得一提的是,在1921年华盛顿会议召开之时,伍廷芳在《华盛顿邮报》上发表署名英文文章,再次提到了他在1900年的这个演讲。兹节录该文中译本如下:犹忆当年杜威大将军占领斐列滨群岛后,余料该岛将为美国领土,即献议于海约翰氏与美国其他政治家,谓欲保兹岛之安全,必须将门罗主义推广至太平洋。但当时以余之建议为太早,计今日则时机已至。余以为此问题应受严重之考虑矣。[37]

伍廷芳公开向华盛顿会议建议将“门罗主义”推广于太平洋及其沿岸各地,意在赢得美国政府好感,使其尽快承认孙中山领导的南方政府。

不过,伍廷芳对其1900年演讲内容的概括却不尽准确:他在当年的公开修辞绝非为了保护菲律宾的安全,而是将“门罗主义”用于美国新属地视为理所当然,进而将重点放在解释为什么亚洲大陆也应该纳入“门罗主义”适用范围。在1921年,伍廷芳的身份早已不是中国驻美公使,而只不过是孙中山领导的南方政府的外交部长兼财政总长,他提出的将“门罗主义”扩用到亚洲的论述也不再像21年前那样吸引美国听众的注意——早在1919年1月,《中太平洋杂志》(The Mid-Pacific Magazine)就有报道:澳大利亚总理和新西兰总理主张美国将“门罗主义”运用于太平洋地区,这两位英国殖民地的政府首脑提出的主张,显然比一位中国官员的主张对美国更有冲击力。[38]由于以上种种原因,伍廷芳的新论述并没有像上次那样引发美国主流舆论如此大的反响。

伍廷芳出于“均势”原理,积极将美国引入东亚的思路,在当时中国的精英中又占据一个什么位置呢?在十九世纪末,由于德国占领胶澳,俄国进一步加强对中国东北的控制,中国大量精英将德、俄两国视为中国的头号威胁,试图借助英、美、日的力量牵制德、俄。康有为在1998年力主联英、美、日,甚至提出“中、英、美、日”四国“合邦”。 [39]章太炎于1897年曾在《时务报》发表《论亚洲宜自为唇齿》一文,主张联日拒俄,“亚洲和亲”。 [40]到了1899年,章太炎对东亚形势的观察,仍将德、俄视为最大威胁,因而认为中国可以联合日、英、美来牵制德、俄。章太炎甚至认为美国占据菲律宾对于东亚是利大于弊,有助于美国发挥对欧洲列强的均势作用。[41] 伍廷芳的“联美”思路,在当时的中国国内,实际上是比较常见的主张。

《时务报》第十八册封面与目录

然而时势的演变对于部分旅日精英的主张产生了较大冲击。1898年美西战争爆发。阿奎纳多的菲律宾革命政府积极联络日本军方,其代表堂·福斯蒂诺·利肖科(Don Faustino Lichauco)在书面回答日本情报人员福岛安正的问题时,举出美国在美洲推行“门罗主义”、排斥欧洲列强的例子,希望日本能与菲律宾联合,共同反对西方对本区域的侵略。[42]日本贵族院议长、东亚同文会会长近卫笃麿在当年大讲“亚洲门罗主义”,鼓吹“东洋是东洋人的东洋”。 [43]受到日本“亚洲主义”深刻影响的孙中山将美国占领菲律宾视为对亚洲整体的威胁。1899年,孙中山计划先率兴中会会员帮助菲律宾革命,待其成功,再在菲律宾人的帮助下,在中国国内发动革命。陈少白称孙的目的是“使菲岛先行独立,借其余力助中国革命成功,奠定亚细亚同盟之基础,以反抗口中倡导博爱而实际上行非人道之列强,并将其逐出亚洲”。[44] 孙通过与日本军方的关系,帮助菲律宾革命者购买并运输军械,并有支持孙的日本志士在这一过程中付出生命。此外,据菲律宾独立人士彭西的论述,孙还热切支持中国、朝鲜、日本、印度、菲律宾、暹罗等亚洲各国学生在东京组织的东亚青年协会。 [45]

1898年12月梁启超在日本横滨主持创办《清议报》,其“叙例”(创刊词)就使用了“亚粹”“黄色种人”等等颇具日本“亚洲主义”色彩的词汇。[46]《清议报》团队密切关注菲律宾人民反抗美国殖民的战争,将美军的侵略视为不仅是对菲律宾的侵略,也是对“亚洲”的侵略。欧榘甲称赞菲律宾人的反抗呈现出来的“菲律宾者菲律宾人之菲律宾”的意识,称“曰亚洲未有能倡自主者,有之始于菲律宾。”[47]在菲律宾步步败退之时,蔡锷想到的是“东亚人之东亚果如何耶”,担忧“黄族”之命运。[48]

1900年中国遭遇八国联军入侵,濒临被瓜分的边缘。在《论今日各国待中国之善法》中,梁启超仍肯定美国的“门户开放”政策对于“保全”中国土地与自主权的意义,又称“...英国为世界文明先进第一之国,日本为我东方兄弟唇齿相依之交,其待中国之心,亦与美国略同,美国肯力任其难,英日必联袂而起”。这是寄希望于美、日、英三国牵制其他列强瓜分中国的主张,从而保持中国的领土完整和政治自主。在1901年《灭国新法论》中,梁启超指出,即便是美国倡导的“门户开放”,也不过是一种“灭国新法”:“举全国而为通商口岸,即举全国而为殖民地。”1902年,在《论美菲英杜之战事关系于中国》一文中,梁启超大赞菲律宾抗击西班牙与美国,认为菲律宾“实我亚洲倡独立之先锋,我黄种兴民权之初祖也!” 菲律宾如果取胜,“可以为黄种人吐气,而使白种人落胆”。

参加八国联军侵华战争的日本步兵

可以说,在十九与二十世纪之间,美国参与的美西战争和美菲战争在很大程度上激发了旅日精英的危机感,促使他们去讨论“帝国主义”概念。对于“门罗主义”与“帝国主义”的关系,旅日精英见解不一,有的认为美国正在放弃“门罗主义”,转向“帝国主义”;有的认为“门罗主义”本身就是“帝国主义”。[49] 但绝大部分人都同意,美国占领菲律宾,正是“帝国主义”的一种体现。可以说,日本朝野在美国占领菲律宾时所产生的危机感,在很大程度上影响了旅日精英对于时势的判断。

作为清廷驻美外交使节,伍廷芳既没有受到日本朝野的危机感的影响,也没有参与旅日中国精英发起的对于“帝国主义”的讨论。梁启超将美国的托拉斯组织视为“二十世纪之巨灵”,是“帝国主义”的重要组织基础[50] ,而伍廷芳只是轻描淡写地将其视为使资本取得最大效益的组织方式。[51]伍廷芳不乏“亚洲”的观念和认同,但倾向于将欧洲列强视为对“亚洲”的威胁,而将美国看作牵制欧洲列强的力量。

伍廷芳在很大程度上延续了李鸿章的“均势外交”的思路。在列强利益冲突显著并有对抗意志的时候,这一战略在一定范围内也是有效果的。然而,弱国打大国牌、强国牌,始终面临着一个根本困境:当列强相互之间存在活跃的“大国协调”(concert of powers)之时,“均势”战略往往会落空。而1814-1815年欧洲维也纳会议建立并扩展到欧洲之外的维也纳体系,恰恰是以“大国协调”为特征的,列强之间不仅有不定期的会议,而且有很多秘密外交渠道相互协调立场。如果列强之间有充分的沟通,就不仅可以建立相对稳定的利益边界,而且可以反过来假借寻求在华“均势”之名,向中国要求越来越多的利益。

比如说,李鸿章将包括美国在内的一系列列强引入朝鲜,希望用其来牵制日本。但这些列强却相继与日本达成协调,在日本吞并朝鲜的过程之中,发挥的牵制作用极其有限。甲午战争之后,俄国自认为在“三国干涉还辽”大大有功于中国,李鸿章也推行“联俄制日”的方针,于1896年与俄方签订《御敌互相援助条约》(即《中俄密约》)。俄国不费一枪一弹,就将中国东北变成了它的势力范围。1897年11月德国占据胶澳(今日青岛)。12月14日,俄国以“中俄联盟”遏制德国的名义,将舰队驶入旅顺。德俄两国以相互牵制对方的名义蒙骗清政府,要求分别在胶澳与旅顺长期驻扎下来,但事实上,两国之间存在着顺畅的协调关系。李鸿章希望能以俄国来牵制日本,日俄两国在1898年4月25日在东京签订协议,将朝鲜半岛划为日本的势力范围,而日本默认中国东北为俄国的势力范围。1904-1905年日俄战争之后,日俄两国也通过多次协调,在中国东北重新划分了势力范围。而伍廷芳自己的“均势”主张也曾经遭遇过“大国协调”的打击。《辛丑条约》签订后,伍廷芳倡议中国东北开门通商[52],原计划借助美国在东北遏制俄日,但美国却与日本达成交易,于1908年签订《鲁特-高平协定》,美国承认日本在东北的利益,而日本也承认美国对菲律宾的占领。

凡此种种,都说明了“均势”战略与“大国协调”之间的深刻的张力。魏源在《筹海篇》中提出“与其使英夷德之以广其党羽,曷若自我德之以收其指臂”,这一“均势”战略规划的着眼点在于利用列强相互牵制赢得时机,从而“师夷长技以制夷”。然而清政府无力奋发自强,其结果只能是在“以夷制夷”的自我安慰中陷入越来越深的半殖民地状态。没有实力支撑,像伍廷芳这样的外交官在谈判桌上再努力,也无法达到“均势”战略的预期目的。

三、伍廷芳与美国的“门罗主义”再定位

伍廷芳在1900年2月发表涉及“门罗主义”的演讲,而这正是美西战争之后美国国内围绕着“门罗主义”与美国的帝国扩张之关系激烈辩论的时刻。领导行政当局的麦金莱(William McKinley)总统鲜明地表明了自己的态度:既不能将菲律宾还给西班牙,也不能交给美国在东方的商业竞争对手法国或德国,更不能交由没有自治能力的菲律宾人自治,美国唯一的选项是接管菲律宾,并“教化”菲律宾人。[53]然而美国国会议员围绕着美国对菲律宾和夏威夷的吞并是否违反“门罗主义”,产生了极大的分歧。 [54]

在美国国会中,一部分议员认为吞并菲律宾本身就是对“门罗主义”精神的背叛,因为这意味着美国在遥远的亚洲做了它禁止欧洲列强在美洲做的事情,有此先例,美国怎么样才能够直起腰板继续禁止欧洲列强殖民美洲呢?这些议员主张允许菲律宾人民自己组织政府,而非吞并菲律宾。一些议员则认为,吞并菲律宾并没有违反“门罗主义”。来自俄亥俄州的众议员博朗维尔(Jacob H. Bromwell)主张“门罗主义不应该再被局限于宣称美洲是美洲人的美洲,而应当被扩展至意味着全世界处于美国的商业与美国国旗的保护之下”。[55]

而另外一些议员虽然承认吞并菲律宾会违反“门罗主义”,但可以采取办法来规避,如将菲律宾卖给其他国家,或拿菲律宾交换位于美洲的英国殖民地,这样美国既可以发一笔横财,也无需担心因为殖民亚洲而违反“门罗主义”。[56]1899年参议院就吞并菲律宾的美西条约进行表决的时候,表决结果是57比27,比通过的表决门槛仅多两张赞成票。 [57]

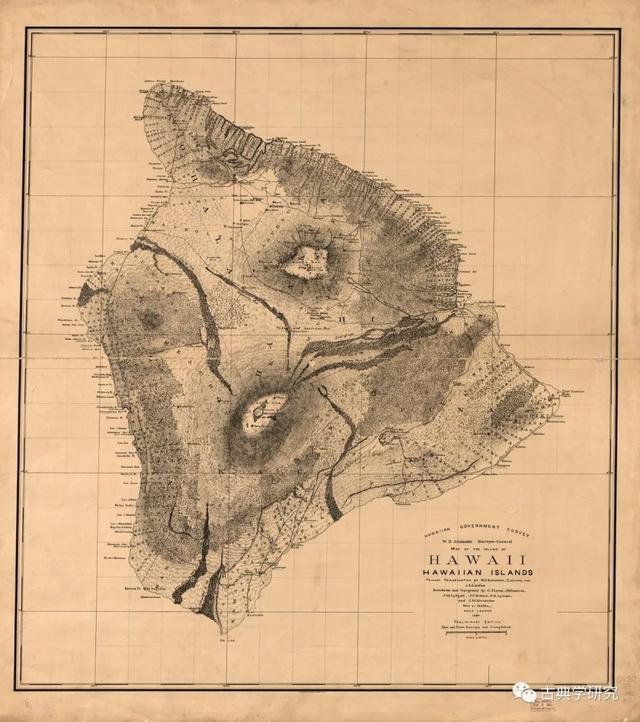

在吞并夏威夷的问题上,国会内部同样发生了分裂,一部分议员认为“门罗主义”从本质上禁止美国前往海外获取领土,而另外一些议员认为夏威夷属于西半球,而且距离美洲大陆比距离任何一个其他大陆都更近,因此吞并夏威夷并不违反“门罗主义”,甚至是实施“门罗主义”的内在需要;如果美国不接收夏威夷,它可能会落到其他欧洲列强乃至日本之手,而这恰恰是违反“门罗主义”的。[58]

1886年印制的夏威夷岛调查图

美国政界的讨论,甚至影响到了中国旅日精英对于“门罗主义”的理解。梁启超在日本横滨编辑的《清议报》第2册(1899年1月2日出版)曾刊发日本“亚洲主义者”山本宪的学生片冈鹤雄的一篇译文《极东之新木爱罗主义》,译文称,美国某参议员阐发了“极东之新木爱罗主义”(即“远东新门罗主义”),并认为借此可以理解美国对菲律宾的占领。根据译文,这一主义的实质是“美、英二国操持世界共通之新帝国主义”,取代古罗马的帝国主义,其关键内容是英国、美国、日本、荷兰相互协商,防止欧洲列强瓜分中国,并建立国际仲裁机构解决各国之间的纠纷,美国属地对各国开放,自由通商。[59]译文并未交代是哪位美国参议员发表了上述见解,但《清议报》能在1899年初发表这样一篇译文,至少表明美国政界关于如何将“门罗主义”运用到菲律宾乃至东印度群岛的讨论,早在1898年即已展开。

在伍廷芳于1900年2月发表演讲之时,美国两党正围绕着1900年总统大选而角逐,“门罗主义”与帝国政策议题在它们的政纲辩论之中占据着重要的地位:1900年6月在费城召开的共和党全国代表大会提出的政纲宣布共和党将严格遵循“门罗主义”,而在野的民主党在7月份发表政纲,认为这是欺骗性的,民主党宣布自己将真正尊重“门罗主义”的表述和精神实质,反对共和党的“帝国主义”扩张政策。[60]在两党围绕“门罗主义”与帝国扩张激烈辩论之时,一位中国公使突然对美国“门罗主义”的适用范围发表意见,必然会引起美国主流精英的好奇心。美国的主流报刊对于伍廷芳在宾夕法尼亚大学的演讲进行了报道,而且将重点放在伍廷芳对于“门罗主义”扩用到亚洲的探讨之上。

波士顿的《锡安信使》(Zion's Herald)杂志评论指出,伍廷芳提醒听众马尼拉距离亚洲大陆比波多黎各距离佛罗里达更近,有一种幽默的意味,其实上是在暗示《排华法》不应该被适用于菲律宾。[61]《美国律师》(The American Lawyer)杂志在报道中也摘录了伍廷芳关于菲律宾与亚洲大陆距离的论述,以及将“门罗主义”扩用到菲律宾乃至亚洲的提议,评论称,反复玩味伍廷芳的论述,可以推断那些认为中国人的头脑(the celestial mind)里缺乏幽默感的说法是值得反驳的。[62]波士顿的《公会主义者》(Congregationalist)杂志在1900年7月19日发表的一篇综述称伍廷芳为杰出的外交家(“eminent diplomat”),将其观点概括为:如果美国要维系贸易上的“门户开放”,就需要将“门罗主义”适用于亚洲。在义和团运动的背景之下,该文认为伍廷芳主张中美友好互助的观点在一般情况下会激发美国进一步与中国交往,但在当下,中国需要先纠正自己的错误,中美关系才能恢复到之前的状态。 [63]

纽约出版的周刊《独立报》(The Independent ... Devoted to the Consideration of Politics, Social and Economic Tendencies, History, Literature, and the Arts)在1900年4月5日发表社论《国务卿海伊与门户开放》(Secretary Hay and the Open Door)盛赞美国国务卿海约翰,认为本届美国政府通过门户开放政策的协商,不仅为自己获得了荣誉,而且向全世界表明,虽然有“门罗主义”,美国在海外仍是一支不可忽视的力量,它能够就亚洲的未来发言并在必要时采取行动。这篇社论在第二段就搬出了伍廷芳:

在华盛顿的中国公使提醒我们对于中国而言,“门户开放”相当于将美国的“门罗主义”转移到太平洋的另一边。“门户开放”政策向中国默示的,正是美国对美洲大陆积极明示的内容。[64]

社论对此进一步展开分析:“门户开放”虽然没有直接禁止俄国、法国、德国或英国吞并中国领土,但它以保护美国贸易利益的名义,使得欧洲列强或日本不能通过夺取中国的任何部分来获取商业利益,间接达到了这个目的,中国被瓜分的风险已经大大降低了。如果中国在这种状态下继续被保护十到二十年,就能通过该自我改革最终实现自我防卫。社论主张,美国还要提防俄国在其铁路修建完成后吞并中国东北,并向其他列强征收高额关税。如果这一情况发生,美国作为一个太平洋大国,就有必要联合日本与英国出手否决。

以上美国舆论界的代表性论述并没有认为“门罗主义”可以直接被适用于菲律宾乃至亚洲,但已经有论者注意到伍廷芳关于“门户开放”与“门罗主义”具有一致的精神的论述,并展开了进一步的发挥。在这个议题上,西奥多·罗斯福总统在1901年作出了进一步的论述。老罗斯福在1901年10月11日致德国外交官赫尔曼·斯佩克·冯·斯特恩堡(Hermann Speck von Sternberg)的一封书信中指出,“门罗主义”与“门户开放”是高度相似的,甚至可以说“门罗主义”就是南美洲的“门户开放”。罗斯福在信中希望中国也实行和南美各国类似的政策:不做恶劣的事情,商埠对于所有人开放,废除各种烦人的贸易限制政策。当然,中国也会因此像南美各国一样,保持自己的领土完整。[65]我们不知道罗斯福是否阅读过伍廷芳对“门罗主义”与“门户开放”的论述,但这一评论无疑标志着非常重要的理论发展。

在美国学界,也有资深学者对于伍廷芳的论述做出了严肃的回应。美国学者中最重视伍廷芳论述的是历史学家阿尔伯特·布希奈尔·哈特(Albert Bushnell Hart),他发表了两篇论文探讨“门罗主义”的再解释,第一篇为发表于1901年《美国历史学评论》(The American Historical Review)上的《“门罗主义”与永恒利益主义》(The Monroe Doctrine and the Doctrine of Permanent Interest)。 第二篇是发表于1915年《美国国际法杂志》(The American Journal of International Law )上的《与门罗主义相近的太平洋与亚洲原则》[67],该文收入作者在次年出版的专著《门罗主义:一个解释》(The Monroe Doctrine: An Interpretation)一书。[68]

哈特(Albert Bushnell Hart,1854-1943)

哈特发表于1901年的《“门罗主义”与永恒利益原则》全文主要分为两部分,第一部分对“门罗主义”的历史沿革进行考察;第二部分分析当下国际局势的重大变化导致“门罗主义”已经束缚了美国的手脚,使其难以参与更广泛的国际事务,因此为了美国的国家利益,需要抛弃“门罗主义”原则,采用新的“永恒利益主义”原则。阿尔伯特·哈特赞同美国在西半球之外的势力扩张,但同时,他对“门罗主义”的理解又是相对传统的,具有“西半球”的空间限制,这种理解使得他一开始只能得出“门罗主义”已经过时的结论。该文在第二部分提到了伍廷芳的主张,用了一个状语“quizzically”,该词的含义是“带有疑问地”“嘲弄地”,这呼应了其他报刊对于伍廷芳的幽默感的强调,同时表明作者仍不能充分确定伍廷芳的真实意图是否与其公开言论一致。[69]

作为历史学家,哈特对于差异极其敏感。他认为原初的门罗主义本质上是一种“交换条件”:美国不干涉欧洲事务,欧洲也不应干涉美洲事务。这只是在特殊历史条件下提出的一项主张,绝非国际法准则。源初的“门罗主义”包含了三个前文已经概述的主张,但也包含了三项保证:一是保证不干涉欧洲在美洲已有的殖民地,二是保证不干涉美洲各国事务,不谋求在美洲的霸权,三是保证不干涉欧洲各国事务。哈特分析了詹姆斯·波尔克总统在美墨战争期间对于“门罗主义”的创造性适用、国务卿西沃德(William Henry Seward)在十九世纪60年代干预墨西哥君主制复辟时的政策话语选择、1881年国务卿布莱恩(James Gillespie Blaine)在面对法国开凿巴拿马运河时的理论回应,1895年国务卿奥尔尼(Richard Olney)在委内瑞拉领土争议上对“门罗主义”内涵的扩充,等等。[70]在哈特看来,1823年后“门罗主义”演变的各个节点,都呈现出与源初的“门罗主义”精神的差异。

在《“门罗主义”与永恒利益原则》第二部分中,哈特指出,全球局势已经发生巨大变化,如果美国仍不尽快摆脱“门罗主义”的限制,那么就是向其他国家表明美国在美洲之外没有任何权力。那么,怎么摆脱“美洲”或“西半球”这个地理空间限制呢?哈特描绘了他心目中未来美国外交政策需要满足的要点:第一,美国不得不承认拉丁美洲各国政府存在的治理缺陷,因而不应坚持完全“不干涉”的立场;第二,必须承认欧洲各国在美洲的殖民地,尤其要承认英国在美洲事务当中的地位;第三,要认真考虑美国在东半球事务当中的地位。最后,作者提出了他认为合适的原则——“永恒利益原则”,该原则在泛美事务中的基础体现为如下几点:第一,美国的领土不应被外国领土所包围;第二,美国与其美洲邻国之间的贸易不得受到来自欧洲的任何限制;第三,必须承认英国是一个美洲大国,正如承认美国是一个亚洲大国一样;第四,必须解决连接太平洋与大西洋的运河问题,但美国需要保证该运河为全人类的利益服务,不能擅自关闭;第五,美国应履行其在美洲承担的义务;第六,如果美国要保持其影响力,就必须避免进一步吞并拉丁美洲领土。“永恒利益原则”并不意味着美国可以为所欲为,美国不能在国内外制造不必要的困难。最后,作者认为“永恒利益原则”代表着美洲的和平主义以及东半球的国际友好主义,代表着值得向全世界传播的文明。

1900年纽约街道一景

1900年纽约街道一景

哈特放弃了“门罗主义”概念,另起炉灶,提出“永恒利益原则”,作为能够解释美国外交政策演变的核心原则。这在当时并不是主流的选择。仍然有不少的理论家试图通过重新解释“门罗主义”来解决如何越出西半球的问题。耶鲁大学教授爱德华·伯恩(Edward Gaylord Bourne)在1907年出版的《菲律宾群岛的发现、征服和早期历史》(The Discovery, Conquest, and Early Histories of the Philippine Islands)中提出了一个论证:虽然菲律宾群岛就地理和居民而言属于亚洲世界,但是在有史可稽的前三个世纪,它们在某种意义上是美洲的附属。作为新西班牙的附属,它们是西班牙领地最西的边缘。[71]伯恩的这本著作并没有据此公开得出“门罗主义”可以适用于菲律宾群岛的结论,但已经提供了足够多的暗示。1908年2月,伯恩去世。在马萨诸塞历史学会当年3月份的集会上,詹姆斯·罗德斯(James Ford Rhodes)向到场会员介绍了伯恩的生平,并将伯恩对于菲律宾是否属于西半球的论述作为帮助“门罗主义”突破西半球限制的重大贡献。[72]哈特在这次集会上聆听了他的同行们对于伯恩的讨论。他发表于1915年《美国国际法杂志》上的《与“门罗主义”相近的太平洋与亚洲原则》一文开头就提到,伯恩的这个理论必然导致“门罗主义”可以适用于菲律宾群岛的结论。哈特的这一推断,也许就与1908年的这次集会有关。

从我们今天的眼光来看,伯恩的这个理论似乎可以填补伍廷芳论证中的一个关键环节的缺失:“门罗主义”为何可以自然地运用到美国的亚洲属地菲律宾?但哈特引用伯恩的目的并不是为了与伍廷芳对话,而是用它引出“门罗主义”与太平洋地区之关系的问题。哈特在《与“门罗主义”相近的太平洋与亚洲原则》中指出,门罗总统在发表其声明之时,并未试图与美国边疆向西靠近的太平洋一侧产生关联。“门罗主义”是被缓慢地扩用到亚太地区的。接下来,作者分别谈到了美国在太平洋诸小岛、夏威夷群岛、亚洲的菲律宾群岛以及针对中日的相关政策。针对夏威夷和太平洋诸岛,美国外交官员曾经宣布排斥其他国家以征服或殖民为目的占领这些岛屿,而美国最终吞并这些地方,诉诸的理由也是它们已经无法单独抵御欧洲列强的觊觎。[73]而美国黑人在非洲建立的国家利比里亚虽然在地理上属于“西半球”,但之前从未被美国纳入政治意义上的“西半球”。哈特指出,美国政府官员多次借用“门罗主义”式话语谈论当地事务。[74]

之后,哈特开始论述美国在亚洲的利益及外交政策。美国在亚洲的早期利益首先是商业利益,其次是宗教利益,最后才涉及到领土利益。而自从1899年签署吞并条约之后,菲律宾便成为了美国领地。菲律宾群岛距离香港只有600英里,处于太平洋贸易的中心地带,自此美国也成为了在亚洲拥有殖民地的域外国家。美国国内一直存在反对吞并菲律宾的声音,他们认为这并不符合美国政府应遵循的原则,但菲律宾自身缺乏“在欧洲殖民势力或者中国、日本之前保卫自身所需的人数,手段,团结性或训练”,因此解决这一矛盾的方式便是将“美国主义”(the American Doctrine)延伸到菲律宾,禁止外国势力干涉菲律宾群岛事务。在菲律宾有能力实现自治之后,美国便应允许其独立。[75]哈特在该文讨论亚洲的部分开头引用了伍廷芳1900年将“门罗主义”运用于亚洲的主张,评论指出,伍廷芳的这句“俏皮话”(quip)里有一些实在的东西:“虽然门罗主义很难跨越太平洋,但美国的‘最高利益’(paramount interest)问题可以很好地运用到这里。”

哈特接着指出,当时的东亚与一个世纪之前的南美洲有着很多共同之处:都是一个孱弱不堪、一盘散沙的种族面对一群充满活力、饥饿难耐的欧洲列强。当然,与南美不同的是,亚洲有一个庞大的中华帝国,欧洲列强早就已经向她强加了自己的政治制度,控制了她的命运,蚕食了她的诸多领土,并频繁地对她进行干预。哈特认为,美国不可能占有中国领土,或者给中国带去自己的政治制度,她对中国的兴趣主要是宗教和商业上的。因此,美国在中国能够追求的,无非是一种“商业门罗主义”。1899年美国国务卿海约翰(John Hay)提出的“门户开放”政策就是这样的“商业门罗主义”。通过这一原则,美国可以帮助中国避免被欧洲列强瓜分。哈特认为,“门户开放”原则体现了“门罗主义”的精神,即对欧洲殖民主义的反抗,同时,“门户开放”原则将欧洲列强“势力范围”所引入的商业体制类比于一种政治体制,从而出于美国的利益考量而予以反对。

哈特《与“门罗主义”相近的太平洋与亚洲原则》将“门户开放”称为“商业门罗主义”,与前文所提到的老罗斯福的观点非常相似。而在1915年之前,他已经在1913年1月发表的一篇文章中运用了这种视角。在这篇文章中,他认为英、法、德、日、美、俄六国垄断对华借款与修路业务的六国银行团,其实是针对中国的“神圣同盟”(Holy Alliance)。为此,哈特甚至将日本也称为“一个新的欧洲势力”。[76]哈特指出,美国参与这样的“神圣同盟”是不光彩的,它违背了“门罗主义”的精神。历史上,美国在拉丁美洲反对“神圣同盟”的干预,在巴拿马运河的修建上也排除与欧洲列强的合作,那么在中国,它与欧洲列强的合作也是不光彩的。[77]而当时的事实是,美国在六国银行团中与日俄矛盾上升,越来越难于通过银行团实现自己的利益。1913年3月,威尔逊总统宣布美国退出六国银行团,打出的旗号是“借款条件有损中国行政主权”。这一冠冕堂皇的理由和哈特所给出的理由在话语结构上是共通的,都可以追溯到美国“门罗主义”与“门户开放”的话语传统。

哈特在1915年撰写的这篇文章,与其1901年文章相比,在修辞上采取了一个更具调和性的立场。他仍然坚持将美国的国家利益作为根本的原则,并称其为“美国主义”(The American Doctrine),但不再明确宣布“门罗主义”在当下已经完全过时,而是认为美国的外交实践正秉持“美国主义”的精神,以一种类比的方式,将“门罗主义”投射到亚太地区。哈特将“门户开放”视为一种“商业门罗主义”,就是这样的一种基于类比的判断。这或许是作者对美国理论界在相关方向上的探究的让步与吸纳。他坚决捍卫美国的帝国利益,但同时又清晰地意识到,美国在亚洲扮演的,实际上是欧洲列强在美洲扮演的殖民主义者角色。而且,美国将“门罗主义”运用到亚洲之后,未来必将与日本版本的“门罗主义”发生冲突。

联合果品公司的航运业务海报

综上所述,尽管伍廷芳自己没有为美国的“门罗主义”再定位提供现成的理论,但他关于“门罗主义”与“门户开放”精神一致的论述,以及美国应当将“门罗主义”运用于菲律宾乃至亚洲大陆的提议,对于具有类似倾向的美国精英是一种强烈鼓励。我们可以看到的是,许多美国精英正是在他倡导的方向上,不断做出理论创新,放松“门罗主义”的“西半球”空间限制。

四、余论

晚清驻美公使伍廷芳于1900年2月在宾夕法尼亚大学发表演讲《论美国与东方交际事宜》,提出将“门罗主义”扩用至菲律宾乃至于整个亚洲,在美国引发了重大舆论反响。上文对伍廷芳这一演讲的历史语境、论证逻辑和历史影响进行了初步考察。这一研究可以证明,伍廷芳是晚清中国旅美精英解读和传播“门罗主义”话语的一个重镇,甚至做到了反向向美国精英“输出”自身的“门罗主义”主张的地步。伍廷芳的演讲很难说是对美国的“门罗主义”理论更新发挥了重大推动作用,但至少鼓励了部分美国精英进一步思考和阐发“门罗主义”与“门户开放”之间的亲缘关系,探索“门罗主义”可以被运用于西半球之外的具体论述方式。伍廷芳演讲带来的冲击,在美国“门罗主义”的发展史上留下了一个不可忽略的印记。

在《论美国与东方交际事宜》中,伍廷芳试图在美国成为中国邻国的时势之下,运用“均势”原理,以“门罗主义”为修辞,借助美国势力来牵制欧洲列强。而从他的诸多论述来看,他对“门罗主义”的描述始终带有某种倾向性:他将“门罗主义”视为华盛顿“告别演说”精神的某种延续,而没有论及后续的总统如何利用“门罗主义”在美洲大陆上扩张领土,或者深入干涉拉丁美洲国家内政。这一论述方式在十九、二十世纪之交的中国具有一定的典型性,当时有许多论述者将“门罗主义”与“帝国主义”视为对立的两极。然而,从当时旅日精英群体的讨论来看,尽管他们对于“门罗主义”与“帝国主义”的关系有不同的理解,但基本上都认为美国在美西战争之后的发展态势体现的正是“帝国主义”的发展方向。作为一位在大英帝国完成早年教育,进而转入中国外交事业的精英,伍廷芳甚至还念念不忘向美国传授大英帝国的殖民统治经验。他并没有加入当时中国知识界围绕着“帝国主义”概念展开的讨论,也并没有对此表现出明显的兴趣。他对美国占领菲律宾有所顾虑,但总体上还是将其视为牵制欧洲列强的机会。相比之下,很大一部旅日精英将美国侵占菲律宾视为对亚洲区域的威胁,孙中山甚至还与日本人联合采取武装行动,试图帮助菲律宾人摆脱美国统治。

伍廷芳的1900年演讲契合了世纪之交美国舆论界的主流问题意识。面临着美国在美西战争之后在美洲之外获得属地和势力范围的现实,传统的“门罗主义”应当如何重新解释,成为许多美国精英共同的困惑。一系列主流媒体报道评论了伍廷芳的演讲,猜测伍廷芳的意图。有媒体发表文章回应伍廷芳的论述,进一步阐述“门罗主义”与“门户开放”的相似性。而在伍廷芳的评论者阿尔伯特·哈特的论述中,我们可以看到不同的路向:一种路向是放弃“门罗主义”作为一个统摄性的概念,另起炉灶发明一个“永恒利益原则”,以消除“门罗主义”面临的空间限制;另外一种则是支持用类比的方式,在亚太地区对“门罗主义”进行适用,但其根本基础还是美国的国家利益。哈特看起来并不完全相信伍廷芳的主张是真诚和严肃的,但很显然受到了伍廷芳论述的激发,将其纳入美国需要回应的问题之中。

而从哈特对伍廷芳的回应来看,伍廷芳试图用他所理解的乔治·华盛顿“告别演说”的精神来框定“门罗主义”的解释,也许多少显得有些“一厢情愿”。哈特将美国的国家利益视为根本的原则,而任何外交传统原则,都需要在此基础上来运用。而美国后续决策精英实际上也是这么做的。威尔逊总统于1916年10月5日在奥马哈(Omaha)发表的一个演说中重新解释了乔治·华盛顿的“告别演说”:你们知道,我们永远怀念和尊敬伟大的华盛顿的建议,他建议我们要避免卷入外交事务。依据这个建议,我理解他指的是要避免卷入其他国家充满野心和民族主义的目标。[78]

这就对华盛顿的意图进行了限缩解释,使得美国可以卷入欧洲国家那些并不涉及所谓“野心与民族主义”的事务。

在此基础之上,威尔逊于1917年1月22日在参议院发表了后来被称为“没有胜利的和平”(Peace Without Victory)的演讲,对“门罗主义”作了新的界定,彻底突破了“西半球”或“美洲”的空间限制。[79]这从表面上看和伍廷芳的目标一致。但是,威尔逊自己正是一个满口理想主义修辞的干涉主义者,他在总统任内数次发动对拉美的军事干预:1915年侵入并控制海地内政、1916年对墨西哥的“潘兴远征”(Pershing's Expedition)、1916年军事占领多米尼加的军事干预。让“门罗主义”突破“西半球”的限制,意味着美国得以在全球范围内,以反对其他列强干涉的名义,来实施美国自己的干涉主义。而这与伍廷芳所描述的充满利他精神的“门罗主义”具有不同的气质。

华盛顿会议签字现场

在1921年华盛顿会议召开之时,伍廷芳再次在美国报刊撰文,主张将“门罗主义”推广至太平洋及其沿岸地区,在对“门罗主义”的态度上,可谓“有始有终”。也许,我们仍然无法完全排除这样的可能性:伍廷芳其实知道“门罗主义”的阴暗面,但是,“两害相较取其轻”,仍然选择了利用美国来平衡其他对中国更具危险性的帝国主义势力。不过,此时追随孙中山的伍廷芳也作出了这样的评论:中国非外界所能救,救国之道,全仗内力。此内力足以引起和平与兴盛,国家之得救,亦即在此。[80]

半年之后,伍廷芳与世长辞。作为外交家,伍廷芳一生运用“均势”原理,力保中国安全,却每每遭遇挫败;晚年的伍廷芳目睹了新的提升“内力”方法之端倪,而未见其完整施行,不无遗憾。

然而,作为一位出生于1842年的长者(比张之洞小6岁,比曾纪泽小3岁,比康有为大16岁,比孙中山大24岁,比梁启超大31岁),伍廷芳已经是他的同代人之中最具“与时俱进”精神的少数人之一。在华盛顿会议召开百年之后,中国外交官早已不需要以伍廷芳的姿势,来捍卫中国在国际体系中的安全。但伍廷芳充满能动性的探索,仍然值得今人的回顾与思考。

注释

[1] 美国报刊仅在1900年一年就出现了数十种对于伍廷芳演讲的报道,以下为部分报道: “Monroe Doctrine In Pacific.: Wu Ting-Fang Advises Extension of Our Atlantic Policy to the Far East,” The Washington Post,23 Feb 1900,p.3. “Monroe Doctrine For Asia,”The Sun, 23 Feb 1900,p.7. “Natal Day:Anniversary Of Washington Celebrated In America And Abroad Minister Wu Ting Fang Speaks At Philadelphia,”Courier Journal,23 Feb 1900,p.2. “America And The Orient: Talk By Minister Wu Ting Fang At Philadelphia,”Los Angeles Times,23 Feb 1900,p.15. “Advice by Chinese Minister,”Chicago Daily Tribune,23 Feb 1900,p.3. “Monroe Doctrine In Pacific: Wu Ting-Fang Advises Extension of Our Atlantic Policy to the Far East,” The Washington Post,23 Feb 1900,p.3.“Minister Wu's Suggestions,” Chicago Daily Tribune,24 Feb 1900,p.12.“Monroe Doctrine For Asia: Suggested By Minister Wu At University Of Pennsylvania Day Wu Ting Fang's Address Relations Of United States And China Training For Diplomacy Policy In New Possessions Monroe Doctrine For Asia,” New York Tribune, 23 Feb 1900,p.2. “Views of Wu Ting Fang: Public Addresses on China's Relations with the World as to the Philippines, China, and America,” New York Tribune, 10 July 1900,p.4. “United States and China: Chinese Minister Suggests Extension of Monroe Doctrine. His Tribute to Washington Indicates Measures This Country Should Adopt with Regard to The Philippines And The Orient,”New York Times, 23 Feb 1900,p.9. The American Lawyer, Vol. 8, No.4, Apr 1900,p.147. “Factor in the Far East: United States Regarded as a Power. Chinese Minister on Our Policy in the Orient. How the Philippine Islands Should Be Governed. No in Existing Laws and Customs. Power Should be Impartial, Fair and Just,” Detroit Free Press,23 Feb 1900,p.2. “United States and China: Chinese Minister Suggests Extension of Monroe Doctrine. His Tribute to Washington Indicates Measures This Country Should Adopt with Regard to the Philippines And The Orient,” New York Times, 23 Feb 1900,p.9. “No Secret Alliance with Great Britain,” Zion's Herald, Vol. 78, No.9, Feb 28, 1900,p.259.

[2] Albert Bushnell Hart, “Pacific and Asiatic Doctrines Akin to the Monroe Doctrine,” The American Journal of International Law , Oct., 1915, Vol. 9, No. 4 (Oct., 1915), pp. 802-817. Albert Bushnell Hart, "The Monroe Doctrine and the Doctrine of Permanent Interest," The American Historical Review , Oct., 1901, Vol. 7, No. 1 (Oct., 1901), pp. 77-91.

[3] Francis Anthony Boyle, Foundations of World Order: The Legalist Approach to International Relations (1898-1922), Durham and London: Duke University Press, 1999;Juan Pablo Scarfi, The Hidden History of International law in the Americas: Empire and Legal Networks, Oxford & New York: Oxford University Press, 2017;Christopher Rossi,Whiggish International Law:Elihu Root, the Monroe Doctrine, and International Law in the Americas,Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2019.Juan Pablo Scarfi,“Denaturalizing the Monroe Doctrine: The rise of Latin American legal anti-imperialism in the face of the modern US and hemispheric redefinition of the Monroe Doctrine,” Leiden Journal of International Law,Volume 33, Issue 3,pp. 541-555. 这里还值得一提的是Arnulf Becker Lorca, Mestizo International Law: A Global Intellectual History 1842-1933, Cambridge: Cambridge University press, 2014. 该书部分内容涉及到了“门罗主义”与国际法之间的纠缠。法斯本德与彼得斯合编的《牛津国际法手册》对于拉丁美洲区域国际法的讨论,简略地提到“门罗主义”的影响。[德] 巴多·法斯本德,[德] 安妮·彼得斯编:《牛津国际法手册》,上海三联书店2020年版。

[4] 章永乐:《此疆尔界:“门罗主义”与近代空间政治》,北京:三联书店2021年版;刘小枫:“‘门罗主义’与全球化纪元”,《学术前沿》2020年第3期。

[5] 如张礼恒:《伍廷芳的外交生涯》,北京:团结出版社2008年版;张礼恒:《“三世”外交家伍廷芳》,福州:福建教育出版社2015年版;张礼恒:《从西方到东方 伍廷芳与中国近代社会的演进》,北京:商务印书馆2002年版;张云樵:《伍廷芳与清末政治改革》,台北:联经出版事业公司1987年版;丁贤俊、喻作凤:《伍廷芳评传》,北京:人民出版社2005年版;梁碧莹:《艰难的外交:晚清中国驻美公使研究》,天津:天津古籍出版社2004年版;刘晓妹:“伍廷芳与中美侨务问题交涉研究(1897-1902)”,东北师范大学硕士论文,2009年。Linda Pomerantz Shin,China in Transition: The Role of Wu T'ing-fang (1842-1922), Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles, 1970,p.260. Chung-Tung Chang, China's Response to the Open Door, 1898-1906, Ph.D. Dissertation, Michigan State University, 1973,p.20-21.

[6] 章永乐:《此疆尔界:“门罗主义”与近代空间政治》,北京:三联书店2021年版,第74页,注1。

[7] “Meiklejohn, Rampant,” Virginian-Pilot, Vol. 6, No.10, 12 July 1900, p.4.“Topics of the Times,”New York Times, July 10, 1900, p.6. 《纽约时报》的报道嘲讽了这一想法,但米克尔约翰的奇思妙想本身可以证明伍廷芳的影响力,以及其给美国精英留下的“亲美”印象。

[8] 王绳祖、何春超、吴世民编选:《国际关系史资料选编:17世纪中叶-1945》,北京:法律出版社,1988年版,第91-93页。

[9] John Bassett Moore,“The Monroe Doctrine,” The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 96, The Place of the United States in a World Organization for the Maintenance of Peace (Jul.,1921), pp. 31-33. “America for the Americans”作为一个口号,它发源于十九世纪40-50年代美国出现的反天主教移民的“一无所知”(know nothing)运动。1854年,这一运动的领导组织改组为“美国人党”(American Party),该党在1856年的总统大选中,公开喊出了“America for the Americans”(美国是美国人的美国)的口号,以动员本土新教徒反对天主教移民。See Robert North Roberts et al., Presidential Campaigns, Slogans, Issues, and Platforms: The Complete Encyclopedia, Vol.1, Santa Babara, CA: ABC-CLIO, LLC, 2012, p.17. 由于围绕奴隶制的斗争激化,该党的反移民议程未能在选举中成为主流,该党势力也被美国的两大政党所吸收。但“America for the Americans”这一口号却流传了下来,并被运用于倡导“门罗主义” 的场景。

[10] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第48页。

[11] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第49页。

[12] 魏源:“筹海篇三:议战”,《魏源全集》(第四卷),长沙:岳麓书社2011年版,第35页。另参见【美】亨利·基辛格:《论中国》,胡利平等译,中信出版社2012年版,第56页。

[13] “以夷制夷”与“均势”具有不同的历史起源。“以夷制夷”是中原王朝长期以来利用周边政权之间的矛盾,使其相互牵制,以维持中原王朝优越地位的策略,在观念上预设了“夷/夏”之辨以及中原王朝的雄厚国力和优越地位,而这两点在鸦片战争之后都受到了严峻的挑战。起源于欧洲的“均势”没有这样的预设,“均势”战略在欧洲的运用主体通常也是具有列强(great powers)地位的国家。基辛格指出:“从均势的角度看,考虑到力量的客观构造,中国几乎没有可能作为一个统一的大陆国家存活下来。”他认为中国依靠外交官的分析能力与人民的坚韧不拔和文化自信度过最艰难的危机。【美】亨利·基辛格:《论中国》,胡利平等译,中信出版社2012年版,第52-53页。而所谓外交官的分析能力,重点就在于将“均势”的眼光与“以夷制夷”的传统战略结合起来,让列强在华相互牵制。在基辛格看来,近代中国不具备列强地位,其“均势”战略却能收得一定的成效,这是极具中国特色的历史经历。

[14] 朱寿朋编:《光绪朝东华录》,中华书局1984年,第4158页。

[15] David Anderson, Imperialism and Idealism: American Diplomats in China, 1861-1898, BIoomington: Indiana University Press, 1985,p.179.

[16] Frederick Wells Williams,Anson Burlingame and the First Chinese Mission to Foreign Powers,New York: Charles Scribener's Sons, 1912 ,p.viii.

[17] George Smyth et al., The Crisis in China, New York & London: Harper & Brothers Publishers, 1900, p.218.

[18] 梁为楫、郑则民主编:《中国近代不平等条约选编与介绍》,中国广播电视出版社1993年版,第171页。

[19] 陈翰笙主编:《华工出国史料汇编》(第1辑第4卷),中华书局1980年版,第1326页。

[20] 【美】罗伯特·西格:《马汉》,刘学成等编译,北京:解放军出版社1989年版,第461页。

[21] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第126页。

[22] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第92页。英文版见Wu Ting-fang,“Mutual Helpfulness between China and the United States,”The North American Review,Vol. 171, No. 524, (Jul 1900),p.1-12.

[23] "Chinese Minister Suggests Extension of Monroe Doctrine," New York Times, Feb 23, 1900.

[24] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第128页。

[25] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第131-132页。

[26] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第133页。

[27] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第133-134页。

[28] 潘光哲:《华盛顿在中国》,台北:三民书局2006年版,第47-70页。

[29] 王绳祖主编:《国际关系史资料选编》(上,第一分册),武汉:武汉大学出版社1983年版,第68-69页。

[30] Dexter Perkins,A History of the Monroe Doctrine, Boston: Little, Brown and Co.,1955, pp.158-9.

[31] 伍廷芳:《一个东方外交官眼中的美国》,李欣译,南京:学林出版社2006年版,第15-16页。

[32] Daniel M. Dubois, Great Expectations: Chinese Students in America and the Open Door, 1900-1930, Ph.D. Dissertation, Truman State University, 2007 ,pp.165-167.

[33] 章永乐:《此疆尔界:“门罗主义”与近代空间政治》,北京:三联书店2021年版,第234-273.

[34] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第134页。

[35] Wu Ting-fang, “China and the United States,” The Independent ... Devoted to the Consideration of Politics, Social and Economic Tendencies, History, Literature, and the Arts,Vol. 52, No. 2678, Mar 29, 1900,p.755.丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第126页。

[36] 伍廷芳:“日本已经开始修订她以前签订的领土条约,英国和其他国家已不再妨碍日本的发展,这也说明了西方国家的公正。我希望中国步日本后尘的哪天会很快到来。”(《伍廷芳集》第92页)

[37] “Dr. Wu Ting Fang Wants Monroe Doctrine Applied To All Lands on Pacific,”The Washington Post ,04 Dec 1921,p.62. 伍廷芳:“对外宣言”,中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑部编:《近代史资料》(总88号),北京:中国社会科学出版社1996年版,第200页。

[38] Prime Minister Wm. Hughes of Australia, Prime Minister W.F. Massey of New Zealand, & Sir Bart Joseph Ward,“A Monroe Doctrine for the Pacific Ocean,”The Mid-Pacific Magazine, Vol. XVII, No.1, January 1919, pp. 49-50.

[39] 康有为:《请速简重臣结连与国以安社稷而救危亡折》(代宋伯鲁作),载姜义华、张荣华编校:《康有为全集》(第四集),中国人民大学出版社2007年版,第450页。

[40] 《章太炎全集·太炎文录补编(上)》,上海:上海人民出版社2017年版,第341页,第4-6页。

[41] 章太炎:“非岛属美利害论”,《台湾日日新报》1899年3月5日,《章太炎全集·太炎文录补编(上)》,上海:上海人民出版社2017年版,第126页。章太炎后来转向全面反对东西方“帝国主义”,与其在上海公共租界的牢狱经历不无关系。

[42] Don Faustino Lichauco, “Appendix XII: Questions and Answers Sent by Don Faustino Lichauco to Col. Fukushima, July 17, 1898,” trans. Jose Ramos, in Josefa M. Saniel,Japan and the Philippines, 1868–1898, Quezon City: University of the Philippines Press, 1969, p.374.

[43] 比如说,1898年11月,在接见来访的中国流亡维新派领袖康有为时,近卫笃麿提出:“今天的东洋问题已不单纯是东洋问题,它已经成为世界问题。欧洲列强都是为了自己的利益而在东洋竞争。东洋是东洋人的东洋。东洋人必须有独立解决东洋问题的权力。美洲的门罗主义也是这个意思。实际上,在东洋实现亚洲的门罗主义(亜細亜のモンロー主義)的义务就落在了贵我两邦的肩上。”近衛篤麿日記刊行会編『近衛篤麿日記(近卫笃麿日记)』第2巻,鹿島研究所出版会,1968年,195頁。东亚同文会几乎一统日本既有的“兴亚”组织,并有不少高官和贵族加入,名为民间组织,实际上在日本政府的支持下发挥“民间外交”的作用,与当时留日的中国反满革命派与保皇派都有深入交往。

[44] 段云章编:《孙文与日本史事编年》(增订本),广州:广东人民出版社2011年,第59页。

[45] 段云章编:《孙文与日本史事编年》(增订本),广州:广东人民出版社2011年,第75页。

[46] 张品兴编:《梁启超全集》,北京:北京出版社1999年版,第168页。

[47] 欧榘甲:“论菲律宾群岛自立”,《清议报》1899年第25册(1899年8月26日)。值得一提的是,1903年12月,美国派遣的菲律宾总督,亦即后来的塔夫脱总统,曾经发表演讲讨论"The Philippines for the Filipinos"这一口号,把自己打扮成这一口号的支持者。而他对这一口号的解释,是将其与民族独立区分开来,只是强调美国对菲律宾的治理,是为了菲律宾人自身的福利。"The Duty of Americans in the Philippines," Speech Delivered by Taft before the Union Reading College in Manila, December 17, 1903; reproduced in Official Gazette (Supplement), vol.1, No.68, December 23, 1903, p. 3-4.

[48] 如果说这里的论述是将“孟鲁主义”与“帝国主义”相对立,在东京出版的《浙江潮》1903年第6期“新名词释义”栏目则认为“孟鲁主义”为“帝国主义”之别名。梁启超1903年《新大陆游记》则分析了门罗主义从“亚美利加者,亚美利加人之亚美利加”到“亚美利加者,美国人之亚美利加”再到“世界者美国人之世界”的变化,对美国政客们的解释能力表示惊异。而杨度1907年发表的《金铁主义说》则称美国“变其门罗主义而为帝国主义”,前者文明,后者则略带野蛮,但非此不足以求生存,刘晴波编:《杨度集》,长沙:湖南人民出版社1986年版,第221页。

[49] 将“门罗主义”与“帝国主义”相对立的论述,如蔡锷:“孟鲁主义”,《清议报》1900年第67册(1900年12月22日);杨度:“金铁主义说”,刘晴波:《杨度集》,长沙:湖南人民出版社1986年版,第221页。而另外一些论述认为“门罗主义”本质上就是“帝国主义”。在日本东京出版的《浙江潮》1903年第6期“新名词释义”栏目认为“孟鲁主义”为“帝国主义”之别名。1903年在东京编辑出版的《湖北学生界》第5期“历史传记”栏目发表《菲立宾亡国惨状记略》,1904年浙江金华《萃新报》创刊号全文转载该文,该文在探讨菲律宾亡国史同时,也对美国的“们洛主义”的帝国主义本质进行了揭示。

[50] 梁启超:“二十世纪之巨灵托辣斯”,载张品兴主编:《梁启超全集》, 北京出版社1999年版,第1114页。

[51] 丁贤俊、喻作风编:《伍廷芳集》,北京:中华书局1993年版,第83页。

[52] 王彦威、王亮编:《清季外交史料》(第6册),长沙:湖南师范大学出版社2015年版,第3189页。

[53] Charles S. Olcott, The Life of William McKinley, Vol.2, Boston: Houghton Mifflin Company, 1916, pp.110-111.

[54] Lillie Cornelia Porterfield,Congress And The Monroe Doctrine: 1895-1905,Ph.D. Dissertation, The University of Chicago, 1942

[55] Lillie Cornelia Porterfield,Congress And The Monroe Doctrine: 1895-1905,Ph.D. Dissertation, The University of Chicago, 1942, p.29.

[56] Lillie Cornelia Porterfield,Congress And The Monroe Doctrine: 1895-1905,Ph.D. Dissertation, The University of Chicago, 1942, p.33.

[57] U.S.Congress, Executive Journal, Vol.XXI, Part II, Washington D.C.: Government Printing Office, 1909, p.1234.

[58] Lillie Cornelia Porterfield,Congress And The Monroe Doctrine: 1895-1905,Ph.D. Dissertation, The University of Chicago, 1942, p.40-50.

[59] “极东之新木爱罗主义”,《清议报》第2册(1899年1月2日)

[60] “The Democratic Platform,”Outlook,Vol. 65, No.11, Jul 14, 1900,p.635-637.

[61] “Wu Ting-fang Again,”Zion's Herald,Vol. 78, No. 9, Feb 28, 1900,p.259.

[62] The American Lawyer, Vol. 8, No. 4, Apr 1900, p.147.

[63] “The Cream of the July Magazines,”Congregationalist ,Vol. 85, No. 29, Jul 19, 1900,p.85.

[64] “Editorials: Secretary Hay and the Open Door,” The Independent ... Devoted to the Consideration of Politics, Social and Economic Tendencies, History, Literature, and the Arts, Vol. 52, No. 2679, Apr 5, 1900, p.841.

[65] Donald J. Davidson edi,The Wisdom of Theodore Roosevelt,New York: Citadel Press, 2003, pp.50-51.

[66] Albert Bushnell Hart, "The Monroe Doctrine and the Doctrine of Permanent Interest," The American Historical Review , Vol. 7, No. 1,Oct., 1901, pp. 77-91.

[67] Albert Bushnell Hart,“Pacific and Asiatic Doctrines Akin to the Monroe Doctrine,” The American Journal of International Law , Vol. 9, No. 4 ,Oct., 1915, pp. 802-817.

[68] Albert Bushnell Hart, The Monroe Doctrine: An Interpretation, Boston: Little, Brown & Company, 1916.

[69] Albert Bushnell Hart, "The Monroe Doctrine and the Doctrine of Permanent Interest," The American Historical Review , Vol. 7, No. 1,Oct., 1901, p.81.

[70] Albert Bushnell Hart, "The Monroe Doctrine and the Doctrine of Permanent Interest," The American Historical Review , Vol. 7, No. 1,Oct., 1901, pp. 80-82.

[71] Edward Gaylord Bourne, The Discovery, Conquest, and Early Histories of the Philippine Islands, Cleveland, Ohio: The Authur H. Clark Company, 1907,p.21-22.

[72] Charles Francis Adams, James Ford Rhodes, Samuel A. Green, Albert Bushnell Hart,“March Meeting, 1908. Tribute to Charles Henry Dalton; History of the Forged Mather Letter; Conditions in the South,”Proceedings of the Massachusetts Historical Society, Third Series, Vol. 1, [Vol. 41 of continuous numbering] (1907 - 1908), p.403.

[73] 马西宣称:“我不认为夏威夷现在的统治者能长期掌控夏威夷政府,也不认为这些岛屿上的土著居民能有效控制夏威夷政府。美国已经告知英法两国,我们决心不让任何欧洲国家拥有这些岛屿、或将其纳入自己的保护之下。似乎不可避免地,他们必须受到本届政府的控制,而只要以公平的方式转让主权,这些国家就会默许对他们进行这样的处置是合理且公平的。本届政府将接受桑威奇群岛主权的移交,并接受与该群岛人民现有权利和利益有关的一切适当规定,例如通常适用于领土主权的规定。美国十分关注任何外国势力,特别是欧洲各国企图扰乱夏威夷群岛安宁的行为。”Albert Bushnell Hart,“Pacific and Asiatic Doctrines Akin to the Monroe Doctrine,” The American Journal of International Law , Vol. 9, No. 4, Oct., 1915, pp.803-806.

[74] 1886年12月,总统克利夫兰(Grover Cleveland)提到,“我们不能忘记的是,这个遥远的社区是我国制度的一个分支。利比里亚的诞生源于美国公民的一系列善举,他们在黑暗大陆上创造文明中心的努力赢得了世界各地,尤其是美国的尊重与同情。尽管将利比里亚纳为正式保护国有悖于我们的传统政策,但美国以一切适当方式协助维护其完整性的出于道义上的权利和义务都是显而易见的,同时在过去近半个世纪当中,我国一直都如是宣称。”Albert Bushnell Hart,“Pacific and Asiatic Doctrines Akin to the Monroe Doctrine,” The American Journal of International Law , Vol. 9, No. 4, Oct., 1915, pp.807-808.

[75] 哈特提到了曾担任菲律宾总督的塔夫脱总统的态度,并引用了威尔逊总统的表述:“波多黎各、夏威夷、菲律宾确实属于我们,但我们并不能因此便随心所欲。这些领土曾经被视为是纯粹的财产,但现在,我们不再会以自私的目的对其进行开发利用;它们将受到公众良知以及开明政治家的治理。我们必须为当地人民的利益来进行管理,我们还会以对待国内事务同等的责任感来管理他们。毫无疑问,我们将通过正义、利益和情感的纽带,成功地将波多黎各和夏威夷群岛与我们联系起来。而对于菲律宾而言,我们必须走得更远。我们必须坚信他们最终可以实现独立,我们必须尽可能的帮助他们实现独立,为他们扫清道路,为他们打下坚实的基础。”Albert Bushnell Hart,“Pacific and Asiatic Doctrines Akin to the Monroe Doctrine,” The American Journal of International Law , Vol. 9, No. 4, Oct., 1915, p.811.

[76] Albert Bushnell Hart,“The New Holy Alliance for China,”The Journal of Race Development, Vol. 3, No. 3 (Jan., 1913), pp. 261.

[77] Albert Bushnell Hart,“The New Holy Alliance for China,”The Journal of Race Development, Vol. 3, No. 3 (Jan., 1913), pp. 255-267.

[78] Woodrow Wilson, War and Peace: Presidential Messages, Addresses, and Public Papers (1917-1924), Vol.2, Honolulu: University Press of the Pacific, 2002, pp.346-347.

[79] President Woodrow Wilson, “Peace without Victory” Speech, January 22, 1917. 64th Cong., 23 Sess., Senate Document No. 685: "A League for Peace."

[80] 伍廷芳:“对外宣言”,中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑部编:《近代史资料》(总88号),北京:中国社会科学出版社1996年版,第202页。

作者简介

章永乐,北京大学法学院长聘副教授,美国加州大学洛杉矶分校政治学博士,德国柏林高等研究院、法国南特高等研究院客座研究员,英国埃克塞特大学全球中国研究中心国际研究员。著有学术专著《旧邦新造:1911-1917》《万国竞争:康有为与维也纳体系的衰变》《此疆尔界:“门罗主义”与近代空间政治》,合著《大道之行:中国共产党与中国社会主义》,主编《大国协调及其反抗者:佩里·安德森访华讲演录》(与魏磊杰合作)、The Constitution of Ancient China(与Daniel A. Bell合作)等,在中外学术刊物上发表论文数十篇。

编者按:本文发表于《探索与争鸣》杂志2022年第1期。由于版面篇幅原因,发表时有一定删节,此次推送未删节版,以供读者参考,学术引用请仍使用正式发表版。来源:古典学研究”公众号

评论