明治日本“南进论”思想的形成与演变

李凯航 俞祖成

所谓“南进论”是一种起源于明治中期的外交思想。不同于向朝鲜半岛、“满蒙”以及中国大陆进行武力扩张的“北进论”,南进论强调经由小笠原岛、琉球群岛、台湾岛而向南洋群岛进行移民与贸易。就未来日本的“国家构想”而言,如果说“北进论”是一种典型的“大陆型”国家的话,那么南进论就可以说是一种“海洋型”国家。它以经营海洋为业,走自由通商与贸易立国的发展路线。

一、从“南洋”到“南进”

根据战后最具权威的百科事典《广辞苑》的定义,所谓“南洋”,是指“位于太平洋中,赤道南北两边的海洋与岛屿”。然而事实上,在明治日本,“南洋”这个地理概念还包括澳大利亚、新西兰、夏威夷等广义上的环太平洋地区。 “南洋”这一概念在日文资料中自从出现起就被不断地定义与重塑,是近代日本地理政治学的关键概念之一。

志贺重昂和他的《南洋时事》

早在幕府时期,日本人借助西洋传教士的地图就已经对南洋略有所知。然而,真正使得“南洋”这一术语和“东洋”“西洋”一样,为日本人的知识结构开辟了新的地理空间的人,是明治国粹主义思想家和地理学者志贺重昂(1863—1927)。正如他在《南洋时事》(1878)中呼吁的一样,“何谓南洋?此乃世间尚未被人关注之地域。然我辈使之公开于诸君眼前,乃唤起诸君之注意。须知南洋乃新事物新语言,自有一般面目。”虽然志贺重昂自诩为“南洋”一词的创造者,且赋予“南洋”以重大的研究意义,但是“南洋”至始至终并没有如福泽渝吉(1835—1901)等东洋学者所谓的“西洋事情”一样具有一种启蒙性质,也没有像后来在京都帝国大学中诞生的“东洋学”一样,建立了与法兰西皇家学会并驾齐驱的汉学研究巅峰。这或许是因为,在“南洋”研究者中,很多人是出身于浪人或者在野知识分子,缺乏像海外留学生或帝国大学毕业生这样的专业学者。从南进论取代“南洋论”这一点可以看出,他们对“南洋”的关心与其说是客观的理论知识,不如说是实践的殖民政策。正如竹越与三郎(1865—1950)感叹的一样,“欧洲人探索马来之海域数百年,其为大宝库今昔皆然。……日本国民若可开采此大宝库,大国民之宏业可全”。对他们而言,“南洋”只是一座殖民者的宝库而已。

明治日本的南进论有两条线路。其一是从冲绳、台湾、华南(福建、厦门)以至“外南洋”,即经由现在的中国南海到达越南、缅甸、泰国等地;其二是从小笠原岛与硫磺岛、经过“内南洋”,即包括菲律宾、爪哇岛以到达澳大利亚和新西兰等地。明治期的南进论基本上是沿着第二条路线。这是因为第一条路线沿岸大部分已经是西洋列强的势力范围,为避免纠纷,明治日本选择了一条摩擦与纠纷更少的安全路线。而这一条路线的起点,即小笠原群岛。

二、“小笠原群岛回收”

小笠原岛最开始其实并非日本领有,而是一个无人岛。19世纪初期,美国为了获取照明用的燃料鲸油,在环太平洋地区大肆扩张捕鲸业。这个时候,美国的捕鲸船员,在西北太平洋海域“发现”了所谓的日本列岛及其东南方向的小笠原岛。1830年代,25名英国人接受檀香山领事馆的资助,前往小笠原岛开拓,成了小笠原岛最初的拓荒者。此后,还有不断的捕鱼者、漂流民甚至是流亡者来到此岛避难或者求生。1853年,美国海军东印度洋舰队的司令官佩里(Matthew Calbraith Perry,1794—1858)将军访问日本时,企图把小笠原岛的居民收编为美国海军军籍,且将其纳为殖民地。佩里认为小笠原岛可以帮助美国建设旧金山—上海的邮船航线,补给此线路上贩卖茶叶、生丝的货船,以及从中国大陆运往加利福利亚的苦力运输船。但是,此举遭到了英国香港领事馆的抗议不得不作罢。

佩里(1794—1858)戎装照及其来航路线图,来源:维基百科,松本健一:《開国・維新:1853-1871》,中央公論社,1998年,p.30.

尽管如此,以上佩里的行为还是引起了德川幕府的高度警惕。小笠原岛不仅对日本近海的渔民具有重要意义,事实上,对许多海洋冒险者来说也是如此。他们不顾千辛万苦,每年前往小笠原岛捕捉信天翁等极具经济价值的海鸟,这些海鸟纯白色的羽毛大量被贩卖至欧美市场获取巨额利益,其肉与卵则输入国内作为加工食品。此外,在岛上囤积近百年的鸟粪则被作为天然肥料出口。据后来移居小笠原岛的服部彻(1863—1908)的推测,仅1888年半年期间,日本人在以小笠原岛为中心的近海范围内捕获了10万只海鸟,其经济利益可见一斑。

因此,早在1862年,幕臣水野忠德(1810—1868)率领的遣美使节团从加利福尼亚返回日本时,就特地途径小笠原岛,向其发布主权法令,欲将岛上居民编入日本国籍。英美两国在得到幕府不会改变小笠原岛“自由港”现状的答复后,默认了这一行为。此后,幕府开始积极地向小笠原岛导入移民与官吏,打算开发小笠原岛。然而好景不长,1863年发生的“生麦事件”导致英法帝国占领了横滨居留地,幕府不得不撤回了小笠原岛上的居民。

明治维新(1868)以后,明治政府再次派出以小花作助(1829—1901)为首的政府官员与移民团登陆小笠原岛,对其进行管理与统治。然而,无人岛的经济开发困难重重。之后,小笠原岛的官员听从了曾游学美国的中滨万次郎(1827—1898)的建议,采购美国捕鲸船,且利用岛内渔民(特别是欧美归化人)的后代组织捕鱼团队,获得了巨大成功。此后,日本在小笠原岛上的统治才日趋稳定。1880年起,东京都警察府设置了小笠原“出张所”,含有警察、行政、检查、裁判、司法等权力。小笠原岛自此开始,被正式纳入日本国的主权范围内。

纵观日本对小笠原岛的扩张过程,可以发现以下的基本特征。第一,海洋中的岛屿基本上是无人岛或者是所谓的“无主领地”。第二,在这些岛屿上,生活着各式各样的“漂流民”,其中,以日本人为主。第三,这些岛屿拥有丰富的渔业和海鸟资源,具备较高的经济价值,吸引了大量的“探险者”前往。第四,日本派出官员与移民团体登陆岛屿营生,而不是派出军事力量进行武力殖民。第五,等日本人移民团体达到一定规模后,日本再宣布主权,且向西洋列强提供“自由港”的保障,获得西洋列强的默认。事实上,从明治日本以后对南洋开发的过程来看,小笠原岛既是起点,又提供了往南洋扩张的一般模式。然而,近代日本此后对南洋的扩张并非如“小笠原岛回收”一样简单。

三、“南洋,多事之秋”

1886年2月,志贺重昂乘坐海军练习舰“筑波”,历时10个月,巡航密克罗尼西亚群岛、萨摩亚、南洋诸岛、澳大利亚、新西兰、夏威夷等地。虽然志贺写道,此行之目的在于“周游各地方,仔细考察山河之向背、气候之寒热、人种之疏密、物产之虚盛兼及学术之稽查”,但他对学术的热情很快被对南洋政治形势的忧虑所取代。他看到的南洋现状是“欧美各国政府相互竞争,派遣军舰,商量瓜分岛屿之事”,“黄、黑、铜色、马来等诸人种如今已经无计可施,此世界已经归白色人种所专有”。

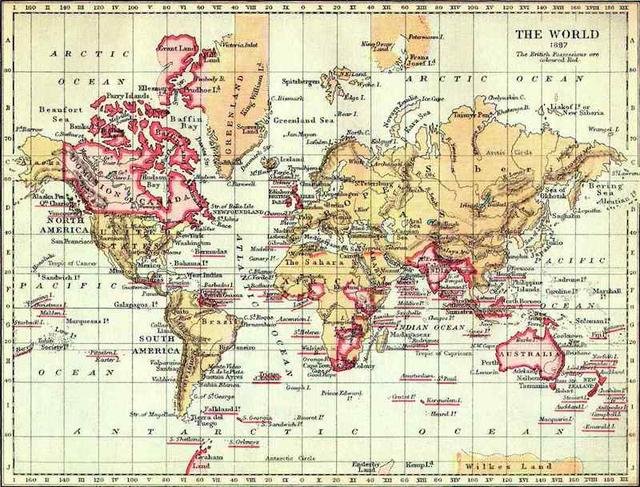

19世纪末的英国版图

然而,目睹南洋被列强所瓜分的现状,与其说志贺表达了对南洋弱小民族/国家的同情,不如说是对“帝国主义”的向往:“呜呼!此乃南洋多事之秋矣!其紧急之况时不我待!无可名状!英国军舰燃烟升起,国旗随海风飘扬,进入宇内各处之海港。其所在之英国居民盛装艳服,骑马驱车,热烈欢迎之。吾人见此之状,羡慕之情无可言表”。

从早期明治政府否决西乡隆盛(1828—1877)的“征韩论”,以及在“内地杂居论”中害怕白色人种进入日本的相关讨论来看,明治前半期的日本,与其说是与西洋列强一起对外进行帝国主义的扩张,不如说其自身都有被西洋列强征服,沦为殖民地的危险。此时日本人所见到的世界形势是,残酷的自然法则和优胜劣汰的人种竞争论。因此,他们不约而同地提出了“同人种联盟”的构想。比如志贺就建议“黄色人种成立相互赞翼之同盟”,而菅沼贞风(1865—1889)则呼吁“连接东洋势力以抗拒白人之跋扈”。

正如清水元指出的一样,早期南进论者带有某种程度的“大亚细亚主义”思想,而“大亚细亚主义者”们对南洋事物也有不同程度的参与,二者其实是相互渗透的。比如在亚细亚主义的名著《大东合邦》(1890)中,樽井藤吉(1850—1922)在提及日韩合邦与日清提携后也谈及“图南之策”,他呼吁联合清国开发南洋,“若清国有志,我东国与清国分工谋南洋诸岛之拓殖,将文明之雨露均沾其藩民”。

另一方面,在南进论者的谱系中,也有以西洋列强为假想敌的大亚细亚主义因素。菅沼贞风就主张“吾人现在与未来最大敌人乃白色人种”,“助暹罗与英国一战,以马六甲为腹地扼守新加坡之海峡,而后助朝鲜与俄国一战,以满洲全域为腹地占领符拉迪沃斯托克、尼古拉耶夫斯克、桦太岛、柬埔寨”。这里与白人作战的地区不仅有马六甲这样的南洋要塞,还有朝鲜、“满洲”等北方地区。事实上,正如三牧圣子所言,从以上相互矛盾的观点来看,南进论者所谓的大亚细亚主义既与明治政府的欧美协调主义不同,又与大陆扩张主义不同,可以说只是一种“感情上的大亚细亚主义”。即,南进论者尽管心理上对白人帝国充满了义愤之情,但他们清醒地认识到了日本自身的脆弱,会暂时抛开道义名分,在欧美帝国主义的秩序内,与欧美列强相互协调,选择现实主义的外交政策。

不仅仅是与白人帝国,在甲午战争以前,中国都被他们视为是强劲的竞争对手。志贺重昂就宣称,“日本人若想成为东洋贸易的中介商,则不可不拿出巨大的勇气与决心。与我日本一衣带水,对商利极为敏感的四亿余国民(中国)相竞争。”而田口卯吉(1855—1905)则更为直截了当地警告,“现今日本商业尚远逊色于支那”,“支那其人口十倍于我,其海外贸易三倍于我,其土地十一倍于我”,“支那对我国而言,远比欧洲大陆的英国令人恐惧”,“观亚细亚东方将来之变故,我日本唯一恐惧乃支那国”。

事实上,在甲午战争以前,中国华侨通过“帮”与“会馆”等社会组织形成了强有力的商业团体,日本的商业活动受到中国商业网络的掣肘,特别是在日本对亚洲大陆贸易扩张的1880年代,日本人感受到的除了“西欧的冲击”以外,还有同样猛烈的“华侨商人的冲击”,由此产生了巨大的危机感。但是,南进论者却认为中国人没有“国家”与“国民”的概念,“支那人强于社会组织,而弱于国家组织。而日本有统一的国民势力之组织,唯有借助其力量可与支那人竞争”。从这里也可以看出,对于近代日本而言,在南洋的竞争除了西洋列强,中国人同样被视为是强劲的对手。南洋在充满诱惑的同时,也意味着巨大的挑战。

四、“南进论”中的全球视野

与“北进论”的地域主义(Regionalism)相反,南进论带有全球主义(Globalism)的色彩。这一点可以从他们把握日本的特殊地位来确认。对于大亚细亚主义者而言,他们把日本视为以中国、朝鲜半岛等亚洲大陆地区为中心的边缘地带,真正重要的是大陆,而非“岛国”;但是在南进论者的地理观中,日本不仅不是那样的“边缘地带”,而且是太平洋上的中心国家。比如福本日南(1857—1921)就把日本定位于“太平洋之西。西拒支那之大国,北望西伯利亚之领土,南临澳洲之群岛,东则与美洲南北相对峙。”志贺重昂也认为,“我日本位于太平洋之中,……南面南洋诸岛,且近澳洲”,“乃可以大展身手的岛屿之一”。这种地理上的描述,凸显出以日本为中心的世界图示,而且这里重要的不是南洋,而是通过“海”向整个世界扩张的未来图景。

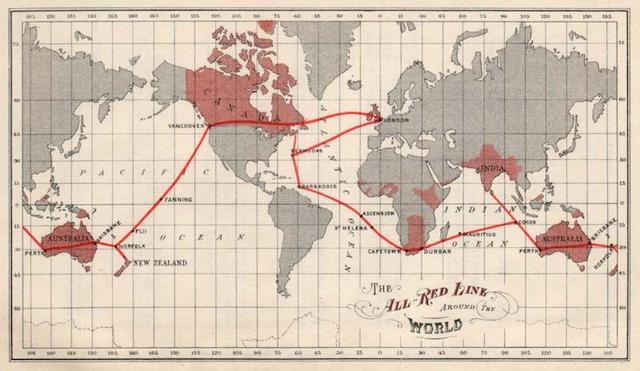

20世纪初的太平洋电缆铺设示意图

南进论者都特意强调日本与亚洲大陆的距离,但又不是福泽渝吉意义上的那种“脱亚论”。福泽渝吉所谓的“脱亚”目标是“入欧”,而南进论只是强调日本是一个海洋国家,文明论的色彩比较薄弱,而外交论的色彩比较浓厚。从《南洋时事》的标题就可以看出,南进论者极为关注世界形势。“巴拿马地峡运河之工事告成,欧洲各国、美国大西洋海岸至澳洲之直接贸易航线开通之日可待。若太平洋电线铺设完工,必然导致南洋经济全面发展。影响此关系乃我日本。”“我土地乃四面临海,……加之一大铁道从东欧向我西面袭来,而一新运河从西欧向我东面靠近,我邦位置如此便利与重要。我四千万人口处于如此好地位,为何不加以利用,增我富强之本。”

19世纪中期以来,连接地中海与红海的苏伊士运河,连接大西洋与太平洋的巴拿马运河,横跨欧亚大陆的西伯利亚大铁路,以及太平洋电线的铺设相继完工,世界规模的交通网络正在形成,这些都引起了南进论者的高度关注。利用便利的世界交通网络,积极地参与世界资本主义经济体系,是南进论的显著特征。但是,这些海洋技术手段的革新,与其说是使日本,不如说是使西洋列强的海洋扩张战略变得更为便利。正如恒屋盛服感叹的一样,“今日足迹所到,舟船所至之处,名义上皆已沦为列强之版图。以至于我旭日旗张扬之处,除南洋之暗礁与非洲之荒漠以外,已无处可寻。”日本所面对的世界已经被列强瓜分完毕,因此,日本人必须重新思考扩张政策。

在以上不利的局势面前,殖民协会会长榎本武扬(1836—1908)提议用“通商”取代“殖民”。他谈到,“虽以兵力攻入其国,掠夺其地并非为我国殖民之兵略。然而,以和平之手段夺取海外适当之地并不妨碍也。”事实上,在陸羯南(1857—1907)看来,文明世界的竞争并不仅只有“干戈”,还有经济。所谓的经济竞争并不仅“在于关税贸易,还有未开发的殖民地与航海路线的商业权利,以及对于他国诸多港口之势力的控制”。他认为新兴帝国主义国家英、法、德因为获得航线、殖民地、贸易的权力,所以取代了昔日的霸主如荷兰、葡萄牙、西班牙等国。因此,日本人欲成就殖民之伟业,既要以“干戈维护东洋之和平,又要以经济确保南洋之商权”。很明显,在未来的竞争中,经济竞争取代了殖民地的掠夺。于是,他们就产生了从航海与贸易上“大力开拓新版图”的思路,并提出了各式各样的航路构想。

比如稻垣满次郎(1861—1908)在《东方策》中就谈到了所谓的“六大航路”:敦贺—海参崴、日本—澳大利亚、日本—上海—中国南方沿岸、日本—巴拿马运河、日本—加拿大、日本—旧金山。福本日南也主张以菲律宾诸岛为中心,连接台湾北部—印尼半岛沿岸—婆罗洲、苏门答腊、爪哇—澳大利亚的航海贸易线路;连接清国、朝鲜的北清航线(釜山—仁川—芝罘—牛庄—天津—上海)等。1892年,自由党向国会提出了把国内航线的补助转为海外航线的奖励政策,特别是增加澳大利亚航线的补助。这可以说是回应了一直在野的南进论者的期待。

稻垣满次郎与《东方策》,取自国立国会図書館与国文学研究資料館

对于南进论者而言,扩大海外通商还有一个好处,即转移国内日益过剩的人口压力。杉浦重刚(1855—1924)就主张把“被差别部落”移居海外,并提出了向菲律宾移民9万人的宏大构想。借海外移民来摆脱经济困境也成为了南进论者的特色之一。福本日南就赤裸裸地指出,所谓“殖民策略之要义”,“在于摆脱本国剩余人口之包袱”,“使其寄食于他人之力耳”。由此可以看出,南进论者的主张并非不要殖民地,而是主张以间接统治取代直接统治的殖民模式来达成帝国扩张的目标。故,很多学者指出,明治日本的南进论具有浓厚的英国“自由贸易帝国主义”色彩。

所谓“自由贸易帝国主义”是指一种起源于19世纪中期的英国殖民政策,相对于直接占领领土的“正式帝国”(Formal Empire),它是依靠自由贸易以达到间接统治的“非正式帝国”(Informal Empire),其原则是“能够贸易绝不统治”。这样的政策并非要建设殖民帝国,而是通过确保战略上、贸易上最低限度的海外据点,再由金融与贸易手段达到世界霸权的地位。

五、甲午战争与“南进论”

不论是在日本还是英国,自由贸易帝国主义都是一种低成本的殖民模式。对于号称“日不落帝国”的英国而言,由于其殖民地过于广阔,对其进行直接统治乃不可能之事;而日本则是出于相反的理由,是由于从武力上无法直接挑战西洋列强的海洋霸权,故不得不采取“自由贸易”与“移民”这样柔和的扩张政策。这种政策,随着甲午战争中日本的胜利,以及紧随而来的三国干涉,以一种更为复杂曲折的形式展开。

具体来说,是“归还辽东半岛”与“割占台湾”这样一得一失的外交现实使得南进论更具可行性。当时元老院的松方正义就主张,“我国当今之策略,在于北守南进,夯实南方经营之基础,以图国家百年之大计。”“所谓采取北守南进之策,乃向日本海较远之支那海域进取,以图其沿岸各地之计划耳”。此时,南进论可谓成为了朝野之共识。而当时正在进行独立运动的菲律宾,事实上为南进论者提供了一个大展身手的舞台。

占领台湾后,日本政府即刻与西班牙政府划定国境线,菲律宾遂正式成为日本的邻国。正因为如此,菲律宾在1895年爆发反对西班牙的革命,继而在1898年爆发的反美独立运动成为了对日本外交策略的一次严峻考验。服部彻就指出日本必须保障菲律宾的独立,其原因在于,假若菲律宾沦为西洋殖民地,“其势力将席卷卡罗林群岛,波及马尼拉群岛,以西冲击我琉球群岛,以东威胁我小笠原群岛”。从这里可以看出,如果说朝鲜半岛是日本帝国“北进论”的“生命线”的话,那么此刻的菲律宾就是南进论的“生命线”。至此,南进论再也不像以前一样仅仅停留于在野浪人的口号中,而是通过日本军部直接介入了菲律宾革命。1899年7月19日,宫崎滔天(1871—1922)、犬养毅(1855—1932)、平山周(1870—1940)等在日本政府的默认下,以低价收购陆军的“村田枪”,计划用“布印丸”帆船运送至菲律宾。但不幸的是,帆船在上海海面沉没,以至军事援助菲律宾的计划落空。

尽管援助菲律宾独立运动失败,但是南进论的扩张野心并未停止,毋宁说形成了三牧圣子所谓的“从‘南进’到‘南侵’的转换”。这一点鲜明地体现在志贺重昂的《探险及移居方针》中。在此文中,他认为,日本的移居目标地分为上下两等。所谓“上等移居之地”乃“人民尚且弱小之地”;“下等移居之地”乃“人民强盛且富裕之地”。其区分的原因在于,“上等移居之地”通常是“此地的开发之利益大多归于甲国移居民”,“甲国人为新主人。成立新甲国(假若日本即新日本),理所当然于甲国有利”;而“若往下等之地移居。则开发之功劳与利益皆归于乙地。其真正实力为乙国人民所掌握”,“此乃助长乙国之实力而徒削弱甲国之力量也”。

1907年,日本移民在夏威夷。资料源自:Library of Congress Geography,USA

因此,他呼吁日本人应该多前往“上等之移居地”。所谓上等之地,志贺重昂写道是“亚细亚之、。近南洋群岛、大岛。南洋之、群岛也(黑点为原文引用)”。志贺之所以刻意涂黑这些地域的名称,无非是为了避免过于赤裸地揭露将来日本的新殖民地。不仅如此,他还一改从前主张的农业移民,认为“此举已经落后于时代了,如今我日本应带上资金去开拓南美。我为地主,劳力与其用日本人,不如用廉价的巴拉圭人、阿拉伯人或意大利人,此举利己利彼也”。就中日关系而言,他也放弃了带有“黄色人种同盟”色彩的大亚细亚主义,转而主张“以满蒙大陆为生产地,日本内地为加工地,以支那为市场的三角关系。”这些都毫无疑问地凸显了他对日本融入资本主义世界体系的向往与信心。可以说,甲午战争的鼓舞与三国干涉的屈辱,给南进论者提供了一个更为广阔的扩张路线图。

六、结语

甲午战争的胜利,无疑促进了日本帝国的膨胀思想。然而,就明治日本的前半期而言,不要说“亚细亚门罗主义”这种赤裸裸的对外扩张口号不具备现实意义,就连日本自身都面临着被西洋列强所殖民的威胁。因此,明治日本的扩张政策既要避免刺激西洋列强,又不得不避开当时在东南亚很有竞争力的华侨华商势力。于是,在南洋各处散落的“无人岛屿”或“无主领地”(实际上为土著岛民所有)开始进入日本人的视野之内。在此过程中,“小笠原岛回收”无疑是一个重要的里程碑。因为它既是南进论的起点,又提供了往南洋扩张的一般模式。即,在“移民”与“贸易”的幌子下大肆扩张,先掌握商业利益,再实现政治控制这样一种间接的殖民方式。

纵观明治日本的南进论,其本质上无非是一种变相的帝国扩张政策,故很多学者认为明治南进论与英国式的“自由贸易帝国主义”极为相似。然而,与英国主动采取“自由贸易帝国主义”不同,日本是囿于自身国家力量的不足与所处的国际社会的压力被迫采取此种政策。故,日本一旦在甲午战争中获得胜利,国内各式各样的“支那分割案”就将它的领土野心暴露无遗。田口卯吉就力主“不要赔款,而要领土”,且一口气要求割占吉林、盛京、直隶三省,远比当时主流意见的领土要求(辽东半岛与台湾)大得多。由此可见,南进论者并非没有领土野心,而是在国家军事力量可以企及的前提之下,才会采取直接占领的政策。因此,对明治南进论的批判,不应该仅仅以是否使用军事力量,或是否占领殖民地为标准,而应该结合日本国内的发展目标以及当时的国际形势综合判断。在明治南进论的历史叙述中,表面上看上去“和平”的贸易商与移民团体,实际上是侵略的先锋军。

(作者李凯航系东华大学外语学院日语系讲师、复旦大学历史系博士后;俞祖成系上海外国语大学国际关系与公共事务学院副教授。本文原标题为《明治日本“南进论”思想的形成与演变》,首发于《南洋问题研究》2021年第2期。澎湃新闻经授权刊登,作者对原文做了改写,注释从略。)

责任编辑:彭珊珊

校对:徐亦嘉

评论