食在广州:“广味”如何炼成?

今年5月下旬,作为亚洲文明对话大会的重要配套活动,主题为“共享亚洲美食文化、推进文明交流互鉴”的广州亚洲美食节盛大举行,近千万人次的境内外游客汇聚广州乐享美食。这是一次以“美食”为纽带的文化交流活动,也让“食在广州”这张城市名片更加闪亮。

然而,当时光倒退数百年,无论是“广味”、粤菜,还是其背后的广州饮食之道、岭南饮食文化,都远没有如今的美誉度。从先秦的南越王饕餮盛宴起步,到明清时一口通商带来的推动助力,再到民国时期真正形成“食在广州”这块金字招牌,“广味天下知”的背后,既是中国南北文化交流与碰撞的结果,也是世界文明传播与交融的见证。

生猛的广味:自古“敢吃”的岭南人

从人类诞生那天起,吃喝就是进步的最重要的动力之一。岭南也不例外。

1983年6月9日,象岗山广东省政府宿舍建设工程正在紧锣密鼓地开掘地基。当挖掘机往下挖掘的时候,突然传来“当”的一声,一块坚硬的大石板卡住了挖斗。

一次重要的考古发现由此揭开大幕——闻讯赶来的考古工作者在这里发现了有着2000多年历史的南越王墓,从“文帝行玺”龙钮金印、丝缕玉衣,到角形玉杯、波斯银盒和深蓝色玻璃片,出土文物类别之丰富、工艺之精美以及文物的涵盖面之广,震惊了世界。

但更为广州人所津津乐道的,则是大墓里和“吃”有关的一切:随葬品里的烹饪器具让人眼花缭乱,蒸锅、煎锅、烧烤炉、酒具一应俱全;三件大小不一的烤炉设计精妙,下面自带滑轮,方便哪吃移哪,上面四角翘起,防止食物滑落;墓里还有大量食物残骸,包括疑似烤乳猪、各种海鲜贝壳,以及200多只禾花雀;墓中出土的屏风组件被列入《首批禁止出国(境)展览文物目录》,其中包括一个“人操蛇托座”,形象为一人口咬一蛇、两手各抓一蛇,专家由此猜测,这体现了两千多年前,越人就有吃蛇、抓蛇的习俗。

这是人们第一次通过实物完整地接触秦汉时期岭南一带的饮食体系——毫无疑问,蛇、禾花雀乃至中华鳖的存在,让人们对广东人“敢吃”的印象进一步加深。周松芳在《岭南饕餮》一书中感叹说,如果说岭南人敢吃,那么古代的岭南人就更敢吃,“唯有岭南真饕餮!”

优越的自然地理环境,是“敢吃”的物质基础。地处珠江三角洲冲积平原,气候适宜、水网密集、雨量充沛,广州黄埔茶岭新石器遗址发掘出的水稻植硅体,证明早在4400年前,广州人便已开始栽培水稻。司马迁在《史记·货殖列传》中说:“楚越之地,地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨。果隋蠃蛤,不待贾而足。地势饶食,无饥馑之患。”

事实上,在中国各地乃至全球的早期饮食史上,“野味”都曾经占据重要位置,绝非岭南一家的特色。《礼记》中就列出,只要把肠、肾、脊、头、肛门等部位去除,狼,狗、狸、狐、鳖就可以入馔;《楚辞》里有大雁、大龟;《齐民要术》里列出了蝉脯苴;宋元时期的《饮膳正要》里还有炒狼汤;明清时期的《宋氏养生部》里有烹虎肉。作家尼科拉·弗莱彻在《查理曼大帝的桌布》一书中说,在1870年巴黎被围困期间,人们在报纸上撰文,赞美着猫狗肉的味道,分享着烹饪鼠肉的经验。最终,连动物园也未能幸免,除了大型猫科动物和猴子、河马外,其余动物全部都被处决并出售给农夫,“贵族们打开了新世界的美食大门!”

然而也要看到,似乎只有岭南一带,一直在漫长的历史岁月中延续着对“山珍海味”异乎寻常的热情和追捧,而这也让“广味”在很长一段时间内,被赋予了奇特乃至蛮荒的色彩。

蛇自不必说,韩愈在著名的《初南食贻元十八协律》中描述自己在岭南的饮食,就说“惟蛇旧所识,实惮口眼狞。开笼听其去,郁屈尚不平”,此外提到的“鲎”“蠔”“蒲鱼”“蛤”等,更是被他统统归结为“以怪自呈”“莫不可叹惊”,做菜变成了“御魑魅”,即使这样,吃顿饭也要“咀吞面汗騂”,可见对“广味”完全是一副不接受、不认可的态度。

在中国的饮食史上,苏东坡占有举足轻重的地位。这位著名的“吃货”和韩愈一样,多少也有些“嫌弃”岭南饮食腥膻野蛮的意思。在被贬居岭南后,大肚皮的诗人生活条件进一步恶化,只能“五日一见花猪肉,十日一遇黄鸡粥”,东坡肉和东坡肘子估计都不易得,生活中俯拾可见的,变成了“土人顿顿食薯芋,荐以熏鼠烧蝙蝠,旧闻蜜唧尝呕吐,稍近虾蟆缘习俗”。

这里特别值得一提的,就是熏鼠和蜜唧倒是同出一门。按照《朝野佥载》的说法,所谓蜜唧,就是取尚未开眼,通体透红尚未长毛的鼠婴,让它喝饱蜜糖,外面再裹上一层蜜糖,放到桌上一边赶着走一边用筷子夹起来送入嘴中,在一路唧唧叫声中品尝“沁人心脾”的甜味——让东坡居士“呕吐”的,正是这玩意。

历史上究竟岭南人吃不吃蜜唧,如今已经无法彻底证实了。但韩愈和苏东坡对“广味”的认知,却显然反映出直到唐宋时期,岭南的开发程度和文化成熟度,都要远低于中原地区。正是在“他者”的审视和品读中,“广味”的全貌被遮蔽了。

然而,南宋之后,随着岭南经济的深度开发和文化的逐步崛起,“广味”开始努力改变自己在“他者”心目中的形象。明中期,惠州名士吴高就专门撰写了一篇《啖蜜唧辩》予以回应。这位官至刑部主事、员外郎和福建左参政的宣德八年进士显然不愿意承认自己的先辈嗜食宵小鼠辈,他分析说:“昔东坡谪惠,屡为恶少水蛋侵侮,难以势力折”,东坡居士是“以恶鸟比恶少,蜜唧诮水蛋”,并非实指,而且吴高本人“自幼至长,询诸故老,皆曰无”。

风云流变。吴高的“反击”,只是中国经济中心进一步南移、岭南文化话语权逐渐增加的一个缩影。随着广州进入一口通商的特殊时期,与粤海关被称为“天子南库”相对应的,是“食在广州”的格局就此形成。从鱼生、烤乳猪、白切鸡到膏蟹、豆腐羹,学者丘庞同在《饮食杂俎》一书中就慨叹,“元、明而至清代,尤其是清中后期,广东菜脱颖而出,成为中国菜中的一个重要流派。”

尽管这个时候,“广味”依然“破有异于各省者”,被《清稗类钞》列举的就有蛇、田鼠、蜈蚣、蛤、犬、龙蚤、禾虫、花蝉等,可这已经不能阻止《廿二史札记》的作者赵翼在亲身体验之后,彻底震惊于广州饮食的奢华和精美,大声宣布“古所谓钟鸣鼎食殆无以过”。

此时的“食在广州”,已经完全如诗人屈大均所说:“天下所有食货,粤东几尽有之。粤东所有之食货,天下未必尽也。”

如今,“敢吃”的精神仍然在岭南文化中流绪传承——一个族群,如果敢于冒生命危险去吃未知的东西,善于从未知的东西中品出美味来,世上还有什么新事物是不敢、不愿尝试的?

改革开放最早的口号,就是“第一个吃螃蟹”。

价昂物美:广味借力京沪成

民国时期吃上一顿粤菜大餐,要多少钱?

答案:300元“现大洋”。

在经历过清末的大发展之后,“食在广州”在民国时期迎来了第一个“黄金时代”。就是从这一时期开始,粤菜或者说广州菜被赋予了“贵”这个最显著的特征。

贵首先就贵在用料上。燕窝、鱼翅,以及“手掌大的鲍鱼”,都是售价高昂的“山珍海味”,被大量使用于粤菜筵席。其中燕翅是从清朝时就形成并延续下来的饮食习惯。《清稗类钞》中记载说,“粤东筵席之肴,最重者为清炖荷包鱼翅,价昂,每碗至十数金”。到了民国时期,广州大三元酒家的一份大群翅,就要卖到60元现洋。著名记者郁慕侠在《上海鳞爪》一书中说,“广东人对于别的问题都满不在乎,惟独对于吃的问题,是非常华贵,非常考究,一席酒菜值到几百块,一碗鱼翅值到二十块以上。在广东人看来很平常稀松的事情,以故‘吃在广州’一句俗语,早已脍炙人口了。”根据他的记述,当时上海的广东馆子,最上等的一席菜定价要三百元,相当于穷汉好几年的口粮钱。

昂贵的售价,还来自奢华的饮食环境。民国时期,在广州西关的荔枝湾一带,就有装饰得富丽堂皇的“紫洞艇”游弋于水面之上,不仅供应远近闻名的艇仔粥,也提供竹丝管弦、歌女名伶演出,自然也是价格不菲。

但是如果将“广味”只等同于大菜筵席,那就完全不能状摹“食在广州”全貌了。在民国时期,适合百姓消费的茶楼和酒家已经大行其道,从广州开到了香港。当时的茶楼酒家已经开售各种“点心”,品种多、花样新、咸甜荤素皆有,名品就包括如今大家熟知的鲜虾饺、干蒸烧麦等,而街边档口和粉粥面店所卖的“小食”则为“小吃”,花式不多,但更为实惠,干湿炒牛河和云吞面成为代表。

当时,“早茶”已经成为“食在广州”代表性存在。不过此时喝茶还是主业,一碗茶喝上个把钟头,然后再象征性的点两件点心。到了后来,随着物质的丰富和新品的不断推出,喝的茶量越来越少,吃的点心越来越多。如今,只要是一家合格的开早茶的饭店,点心的品种通常都在一百种以上。

延续百年的传统食物和推陈出新的新品并列,已经成为“广味”兴盛不衰的支柱般的存在。即使在最为窘迫的时候,很多广东人也会坚守“一盅两件”的习惯,骨子里、血液里就是要在现有条件下,努力让自己和家人的活得最好。

只是和彼时不同,如今也许是“广味”食谱最窄的一个时期,“生猛海鲜”的“猛”字,已经基本告别了对“野味”的依赖。2001年,《广东省野生动物保护管理条例》通过实施。2018年底,广东省政府发布《关于进一步加强野生动物保护管理工作的通知》,要求从2019年起,5年内全面禁猎野生鸟类,并且宣布将建立省打击野生动植物非法贸易部门联席会议制度,严厉打击非法猎捕、捕捞、人工繁育、杀害、出售、购买、利用、运输、携带、走私保护野生动物及其制品的违法行为。

告别野味的努力,也让曾经风靡的鱼翅彻底退出了粤菜的舞台。2013年,《党政机关国内公务接待管理规定》印发实施,这份要求不得在工作餐中提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴的规定,也带动民间形成了拒食鱼翅的良好风气。

有趣的是,按照周松芳等大家的研究,当时广州人吃饭、喝茶,都已经要照例洗洗杯子,而心态与举动与当今并无二致——“无论茶馆里的陈设及用品是怎样的清洁或污秽,照例茶客要洗一洗茶杯,不洗固然也没有什么稀奇和大不了,不过有时会给人惊讶到你的火速的举动,太急进了一些,并不曾受过艺术的洗练罢了。”

民国期间,“广味”已经成为京沪饮食界里“扛鼎”一般的组成部分。不仅如此,靠着广府厨师们的走南闯北,南京、苏州、福州、武汉、重庆,无一例外地都出现了粤菜餐馆顾客盈门的情况。也因此,“生在苏州、穿在杭州、食在广州、死在柳州”,成为常言。

所以,食指大动之前,还是动动手涮涮碗杯吧,只有这样,才能领会“广味”的艺术之妙。

走向世界的“广味”:距离天下知还有多远

光绪二年(1876年),郭嵩焘赴英任公使。第二年的三月,这位中国首任驻英公使,宴请了威妥玛、麦华佗等人。

从菜单看,这顿筵席也许就是“广味”首次在国外登上外交舞台——这是一次中西餐杂糅的盛宴,“华馔有燕窝、鱼肚、鱼翅、海参、江珧柱、烧羊肉,洋馔有白煮鱼、龙须菜、烹鸡、烤牛”。而在五月一次英方外交人员宴请中方人员时,也出现了中国风味的燕窝、鱼翅、全猪等。

显然,郭嵩焘对于“广味”,肯定十分熟悉——1863年,他赴广州任广东巡抚,在这个位置上,他待了两年多时间,直到被弹劾回家。

如果说外交活动让“广味”走向国际舞台的中央,清末民初“下南洋”“卖猪仔”的广东华侨,则让粤菜随着“唐人街”“唐人埠”,逐渐为世界所认知。

回顾这段历史,周松芳说,清季以降,乃至民国的海外中餐馆,可以说是广东人的强项乃至专项。巴黎的中餐馆业,虽非广东人首创,然而也要等到广东人进来才能弄得出声响,立得起标杆。

事实上,近一百多年来,依靠一口铁锅和一把炒勺,餐饮成为千百万华侨从中国走向世界各地扎根发展的主业之一。2015年的一份调查报告显示,当时海外华侨华人中,从事餐饮及其相关行业的比例仍占90%以上。2019年的调查则显示,目前海外中餐厅超过60万家,中餐仍是外国人了解中华文化的主要窗口之一。

和最初“走出去”相似的是,“广味”仍然在海外中餐体系中扮演关键性角色。2019年5月,在广州亚洲美食节期间发布的《2019年粤菜海外影响力分析报告》显示,粤菜在中国八大菜系中的国际认知度排名第一,而海外民众最喜爱的菜品是菠萝咕噜肉。报告发布人刘远达说,和第二名相比,粤菜占比高出了21个百分点,“可以说粤菜在海外知名度遥遥领先。”

这份报告通过国内外民众调研、海外社交媒体大数据监测以及海外刊物和网页媒体监测的研究方式,对粤菜的海外影响力和传播力进行了评估。海外调研范围覆盖美国、澳大利亚、日本、韩国、泰国和新加坡6个国家,国内受访者来自全国各地。

这份报告还说,近六成国内受访者愿意把粤菜推荐给外国友人。而粤菜的海外吸引力主要来自菜品可口。虾饺、烧麦和菠萝咕噜肉一起,成为最受海外民众喜爱的3道粤菜。

如今,在越来越开放的发展进程中,立足于改革开放40年发展成就基础上的“广味”,正在和国际餐饮业发生新的碰撞。

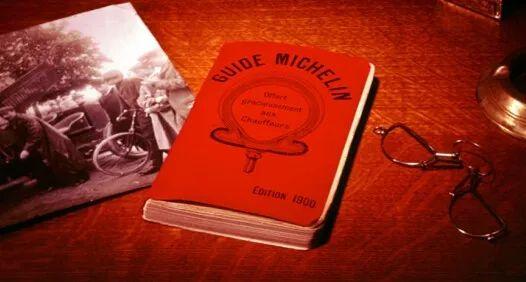

2018年,久负盛名的米其林指南首次登陆广州,旋即引发巨大争议。反对者抨击说,这份榜单与富有历史传统和文化底蕴的广州饮食格格不入,“它真正的美味,都藏在街头巷尾的糖水铺和大排档里,藏在冒着热气翻腾的烟火气里。”还有人大声疾呼:“广州不需要米其林指南”。

一年以后,当广州米其林指南再次发布时,不论是发布会现场的气氛还是社会氛围,都“缓和不少”。和第一次发布不同,今年指南上首次出现了米其林二星餐厅,广州本地的媒体欣喜地认为,指南的变化反映出广州餐饮的国际化程度正在提升,也反映出粤菜的创新能力在提升。

然而,米其林融入广州之路仍然充满了坎坷——当地媒体的调查显示,超六成的网友表示不完全认同这份米其林指南。

尽管如此,在广州亚洲美食节上,不论是专家学者还是餐饮从业人员,都对粤菜和“广味”成为中餐国际化进程的领军力量,充满期待。

也同样是在这个美食节上,知名主持人王小丫用一个细节描述了她心目中的粤菜和“食在广州”:《回家吃饭》这档节目的录制时间通常是2个小时,但凡是广东来的师傅做粤菜,录制时间就会增加30分钟或者是1个小时,“因为广东师傅在每一个环节,每一个细节都有非常严格的追求”。她说:“我们从漫长的时间当中,能够淋漓尽致地感受到粤菜好吃,是因为背后这一份工匠精神,让人特别尊敬。”

来源:新华每日电讯广州日报全媒体编辑 黄子容

评论