从中国到新加坡:一个底层女工一生的故事

看着这座双落厝在月辉照映下的轮廓,我眼前又模糊了。耳边传来二表妹轻轻的声音:“表哥,你回来了。”

是的,我回来了。我心里应着她,不想让第一次见面的二表妹再听到我哽咽的声音。

这是一座传统闽式建筑,左右对称,屋脊两头微微翘起。大门上横著一块匾额,上书“奎光朗照”四字楷书,左右两面墙贴有彩色瓷砖,左墙上有行书“清风”二字,右墙上则是“皎月”。

二表妹推开了虚掩的大门,我亦步亦趋跟了进去。进了前落,看到个小院子,左右两边放了水缸,晾著斗笠,也养了好些花草。

二表妹带着我一个个房间去看。这是小妹的房间,她说。这是大姐的,这是大哥的,这是弟弟的。他们人在台北,但是房间都给他们留着。“听我阿祖和爸爸说,当年大姑姑就是在这个房间出生的。大姑姑去南洋之前,一直住这个房间。”二表妹指著其中一个房间说。

我闭起双眼,忍着眼眶里微微滚动的泪水,想像著母亲当年二龄童时在这院子里玩花弄草看蚂蚁上树的情形。母亲是老大,年幼时候在家里陪她玩的只有大人,就跟我女儿现在的情况差不多。我能站在实地想像母亲童年的生活情况,母亲却没机会见到她孙女的童年——她在孙女出生前就离世了。

母亲大概五岁的时候跟着外婆坐船到新加坡。她自己说坐了一个月的火船,我现在看当年金门人南下的历史,看来她们大概是从金门坐船到厦门,然后再改乘轮船到新加坡。

母亲家事复杂。我外祖父母失和,外公郁郁早逝,外婆改嫁。母亲与二姨留在新加坡,二姨由外婆自己带,母亲给了大姨婆带。俺舅由我阿祖,也就是外曾祖母,带回老家金门。

(作者母亲与二姨童年照片)

外祖父母的失和给三姐弟心中留下很深的阴影。前几天和二姨聊天,她不无感叹地说当年母亲跟了大姨婆,因为家贫,少年时期就出去给人打工,错过了上学的年龄,一直没读书。而二姨自己尽管跟在外婆身边,但是一直没让她上学,甚至还把她的姓给改了,至今仍是耿耿。

外公是读书人,从小听母亲说外公写得一手好字,可惜去世得早,自己无福受教。我这次到了金门洋山村这座双落老厝,一进门就见到二落大门两边正楷写着对联:“庭有余香,谢草郑兰燕桂树;家无别况,唐诗晋字汉文章”;两边窗上有“文章华国”、“忠厚传家”两幅字。我当下就想,将来有机会一定要请人把这对联写出来挂我家里。怎么说我血管中流着的有一半是洋山王家的血,也应该学习王家的家风。

我出世时阿公、外公已离世。我家本在美芝路533号,我出世隔年就拆迁了,全家搬到美芝路大牌四号的一房式租赁组屋。大伯和我家各住十二楼的单位,三叔住六楼,阿嬷和阿叔住三楼。

阿公在世时在美芝路经营小店,给人制造舢舨,店号“永合兴”。前几天跟阿伯说起我在金门会馆的忘年交陈笃汉兄。阿伯说,陈笃汉的父亲普地公当年在美芝路经营金德隆商铺,我阿公做舢舨需要的铁钉就是到他们家买的。

(在早年新加坡,舢板曾是海运贸易经济一个不可或缺的环节。)

当年许多南来的金门人大都住梧槽尾一带,而且多从事与海有关的业务,如货运、络索、船务、造船、九八行贸易等。当年南下华人可以分商、士、工三个阶层。陈笃汉家属于“商”,我外公属于“士”,而我阿公这个舢舨小店主兼手艺人大概归属于“工”阶级。现在回想起来,父亲母亲截然不同的秉性,大概也跟家庭背景和成长经历有关。

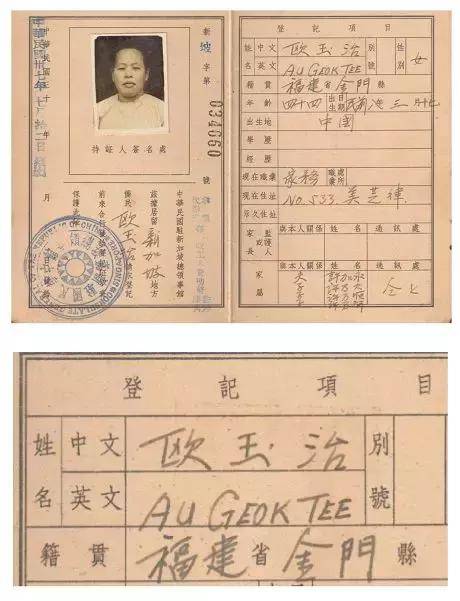

(这是作者祖母当年的《侨民登记证》,发证日期1948年7月12日。上面记录籍贯为福建省金门县。现在住址为美芝律,即Beach Road之闽南语音译。Beach Road其实就是沿海岸的一个地方,早年金门人到南洋之后靠海为生,自然选择海岸地区居住。)

尽管幼年就离开金门,老家的点点滴滴却给母亲留下遥远而深刻的印象。小时候,有一次年底下了好几天长命雨,我们兄妹三人在家里躺着。“我小时候在唐山比现在冷多了,冷得躲在两层这样厚的棉被底下都发抖。”母亲指着我们躺着的床褥说。我们觉得新奇,把床褥卷起来,自己躲进去,象金门薄饼一样。不一会儿就热得逃出来,说什么也不相信世界上有盖了两层棉被还要冷得发抖的地方。

外公家里当年还是殷实的。洋山当地有个关于这座双落厝的故事,说早年有个王老先生,年轻时到新加坡打拼挣了好些钱,回金门老家雇工整地,从大陆购进石条和砖瓦,经过三年多时间把宅子修成。他把新加坡的生意交给下一代经营,夫妇俩带了一个印度籍荷枪保镖回洋山定居。

后来海盗觊觎,一天夜里三百多个海盗乘着两艘三桅帆船登陆把宅子劫洗近空,还杀了印籍保镖。王老先生虽幸保性命,却不得以只能再次南下落番。究其年月,大概是同治、光绪年间金门第一次移民潮时的事。细细算来,这位王老先生应该就是我外曾祖父或高祖父了。我外公家人丁单薄,外公又早逝,这段传说究竟是否属实,现在已无从稽考。

小时家贫,一直到我大学毕业工作之后才有所好转,那时俺舅已经居家迁到台北,母亲去过台北看望过他,但从未回过金门。后来我到上海工作,曾带父母亲到上海游玩。

对母亲来说,中国大陆、台北和金门是三个完全没有交界的概念。她管台北叫台北或台湾,管中国大陆叫中国或大陆,而把金门叫“唐山”。唐山,实在是她心里的故乡。

母亲个子矮小,待人和善柔婉,但是骨子里金门人那种特有的坚韧和刻苦却可以写进家史。母亲没有受过教育,后半辈子虽然小康,前半辈子绝对是贫穷困苦。母亲少年时候就出来给人打工,这是她离世之后我才知道的事。

(作者父母青年时期合影)

我小时候,父亲航海回家会带好些鱼,和母亲在家绞鱼肉,捏成一个个鱼丸,然后拿出去卖钱。小学四年级时,父亲潜水作业中风,半身不遂,母亲独自扛起养家的重担。到阿拉街那里的人家取衣服,用块布打成包袱把脏衣服驮回家洗。还到合乐大厦当清洁工,我帮她一起推过电动磨地机。也到我家楼下的女子理发院给人打扫、洗毛巾。洗好毛巾之后得折好,喷上古龙水,然后放进冰箱里冰镇。我经常到店里帮忙。

那家理发院大概有点打擦边球,我记得有一两个阿姨有时穿得蛮暴露的。到了我六年级时母亲就不再让我去帮忙了。

父亲的伤后来慢慢痊愈了。尽管走路要跛,而且也提不了重物,但是总算可以劳作了。两人便到文庆路一个小贩中心去卖福建虾面。父亲早年在渔船上是潜水渔夫,也兼当厨子,手艺不错,虾面档生意挺好。他认为来光顾的都是附近的工人,尽管一般面档已经买一元一碗了,他还是坚持卖七毛钱一碗,于是很受欢迎。

这时我刚上华中。母亲碰巧与她五叔联系上,五叔公当时经营著建筑公司,名叫山美。他的工地需要有人给工人提供饮食和杂货,他便让我父母去做,也算是一种接济。于是父母亲就开始到三美工地去经营小卖部。我在学校假期时每天摸黑跟父亲从美芝路步行到芽笼,然后坐巴士到杨厝港的建筑工地。早上七点多就把档子开好,升火煮水泡咖啡,工人上工前就来买早餐吃。

在工地的那段时间大概是我家经济最好的时候,也是我们兄妹生活得最滋润的时候。当时小卖部的汽水几乎可以随便喝,蛋糕可以随便吃,上学的零用钱加到了两元,而且每到小卖部去帮工一天,就得到一元外快,简直就是天上人间。

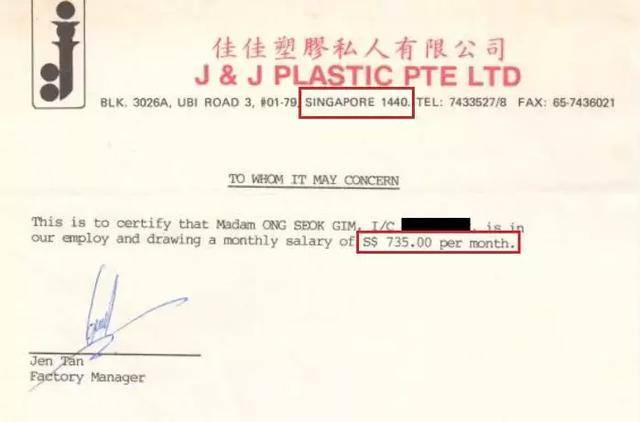

后来五叔公生意逐渐转淡,有时标不到项目,父母于是失去了工地小卖部的生意。那时我已经念高中了。父亲后来给人当司阍,母亲先后辗转几份工作,日以继夜,白天到阿裕尼的塑料厂打工,也到汤申医院去当清洁工,晚上就到二姨在老巴刹的虾面摊帮手。往往半夜才回家,而且总带包辣椒虾面回来给我们吃。

(作者母亲当年在塑料厂的工资证明,月薪S$735。证明信上没有署日期,但从四位数邮政编码看,此信应写于1995年9月1日之前。)

母亲尽管贫困,但对家里人向来大方,这是她停柩时堂哥提起我才知道的。堂哥说他小时候,母亲见到他就给一毛钱,当时一毛钱相当大。二堂姐也接话说,母亲过年给他们红包也大。这些我都不知道。我唯一记得的就是我中一那年,工地小卖部生意不错,到了年底母亲就到附近的结霜桥订了四箩榴梿,把大伯三叔阿叔几家人都请来吃。以我们家的经济情况,这算是大动静了,所以印象十分深刻。

母亲买万字票,有个收地下赌注的“四姨”常来收钱,可是从来没听母亲中过奖。后来在工地开小卖部后,四姨说请母亲就近向工地的建筑工人收注,给她提成。做了没多久,有一个周六母亲寒著脸带着我到银行,要把我们联名的定期存款四千元取出来,说是有暗牌找上门来勒索,恫言不给钱就抓人。我当时已经上中学了,觉得自己是大人了,而且不畏罪恶,十分反对,说我们应该去告他。母亲说,之前不知道收万字票犯法,现在要是告他,自己也得坐牢。四千元是当时我们全家一年的收入,还是忍痛给了。

母亲一向谦忍,不爱给人麻烦。我从中国工作了九年后回国,跟她同住在后港组屋。我们住在三楼,有几个晚上,楼下的猫吵架,叫很久,把我吵醒,我忍不住下楼把它们赶走。后来我半夜听到猫叫,起身穿衣准备下楼赶猫,母亲就阻止我,不让我去赶它们。我往往给她气得脸黑黑。

(作者母亲2011年8月与作者弟弟在榜鹅公园散步。这是她生前最后一次拍照。)

到了晚年,母亲常常说自己高血压头晕,有时也说手脚麻痹,让我们帮她按摩。往往按一会儿就说没事了。后来也跟我说了两三次,你们不懂得拜,以后家里不必摆放灵位;而且阿公阿嬷在的光明山太贵,将来就把我摆在如切那座庙里,让庙里拜就行。我总告诉她,我会在家里拜,你不要罗唆。

两年前的一天,我在网上看到朋友有旧家具出让,其中有个红木神案。那是一个周一晚上,我下了班过去看了看实物,觉得不错,就定了下来。当时我新买的公寓刚过户,还没重新通水电。我于是想,等过两天水电通好了,神案也送到了,我就带母亲去看看,然后告诉她,将来你就摆这里,我在家里肯定会拜,让她放心。

第二天早晨,天未亮,我照常上班。临出门前母亲还例常问一句今晚回家吃饭吗?我答了,回家吃。

中午,我请了半天假到裕廊选购家具。在巴士上,接到妻子简讯,说母亲今天大便失禁了。我叹了声气,心想,老人家今后日子不容易了。赶紧给弟弟妹妹发简讯,说你们帮我劝她,等我搬去公寓后让她和父亲一定要跟我住,我妻子平时在家,白天有个照应。如果还在后港跟我妹妹住,她白天上班,没人照应。他们答应了。

过了半小时,又接到妻子电话。这次不是给我发简讯而是直接来电话,哭着说妈妈睡着没有呼吸了。我赶紧给995打电话,再给弟弟妹妹打电话,然后下巴士,冲过马路,上了德士回家赶。人一上车,手机就彻底没电了。

赶到家时,救护人员正在实施急救。母亲铁白著脸躺在地上没有动静。我当过六年消防队长,一看这脸色就知道没希望了。救护人员还是很尽职,一边做人工呼吸,一边紧急送院。送到医院,抢救了一小时,终究还是回天乏力。

(作者当过六年消防官。图为作者在1997年左右的一次展会上向时任副总理的李显龙介绍消防车上的连网指挥与控制系统。)

母亲这么一走,我留下很多缺憾,最大的就是她终究没能见到未来的孙女。唯一的安慰就是母亲走得轻松,没有痛苦。

办丧事的那几天,宗教执事让妻子在便便大腹上系条红绳,上面挂把钥匙。说出殡后回家要把钥匙高高挂起;七七四十九天之后,取下钥匙扔掉。我问什么讲究,他说是为了不要让逝者投胎当你后人。

我倒是想,若真有此事,让我今生能以养育女儿来报母恩,那才叫幸事。

我们兄妹三人从小不叫爸爸妈妈,而是跟着大排行喊二叔二婶。入殓当晚我守夜,在棺木边看着母亲遗容,轻轻叫了声我懂事以来的第一声“妈妈”,泪水不住流下。

母亲走了两年了,女儿也一岁半了。我今天站在这双落厝里,怀着朝圣的一颗虔诚心,感恩祖上的劳苦艰辛,也告诫自己养育下一代的重任。

今世承平,远非当年祖辈被迫离乡背井之窘迫,朝不保夕。今天不愁吃穿,养已经不成问题了,但育恐怕只有更为不易。正因为物质条件好,容易在物欲横流的时代迷失自我,所以更需要树立正确的价值观和人生观,修身养性。

是的,双落厝,我回来了。

我还会带女儿回来,跟她说阿嬷的人生故事。

(作者2015、2017两次带女儿回返金门。这张照片摄于2017年12月,女儿在金门海边眺望中国大陆。)

(文:许振义 原载于第41期《锡山》,2014年6月出版 )

“冷战金门:世界史与地域史的交织”

——新加坡金门会馆文教部主办

专题讲座与新书《冷战金门》发布会

主讲者江柏炜教授。

日期:4 月 10 日(星期二)

时间:晚上 7:30 - 9:30

地点:金门会馆礼堂,72 Keng Lee Road

询问电话:62994779

位于台湾海峡西侧、厦门岛以东的金门岛,是 20 世纪中叶以来海峡两岸冷战的 前线岛屿之一。这个历史上的侨乡,在 1949 年之后面临战争的威胁、军事化的社会动员及政治经济的变迁,尤其 1954 到 1958 年两次台湾海峡危机中,金门(Quemoy)广受国际舆论瞩目。长达43 年,金门一直处于战地状态,直到 1992 年才停止。今日的金门是台海两岸的和平之岛,2001 年之后的两岸小三通政策下的定期航班及其人员来往、旅游,在在说明金门在后冷战时期的转型。

江柏炜著《冷战金门》一书,分为两大部分,一为以世界史的视野理解金门在冷战历史与 国际地缘政治中的角色,一为从地域史的角度,了解金门社会所发生的变化及 其因应之道。前者通过美国国家档案所解密的冷战档桉之解读,后者以田野调查及口述历史还原了战地生活面貌。

江柏炜教授曾任金门大学闽南文化研究所所长、建筑学系主任、人文社会学院院长、美国哈佛燕京学社访问学者。现为台湾师范大学东亚学系教授兼主任。长期投入金门文化遗产研究、 新马华人社会、冷战历史研究等领域。

入场免费,欢迎出席!

新加坡眼,带你看新加坡。更多内容请关注微信号kanxinjiapo

新加坡头条

新加坡头条

评论