冯川|谈谈中国社会科学的主体性——与日本学界研究的对照和反思

中国社会科学研究者常常在方法论上走向两个极端:随意处置外来理论与自己研究之间的关系;过于强调中国经验特殊性。这两个极端都以西欧为前提出发,因此分处于同一条思维轴线上的两极。“西欧”和本土经验都需要相对化,本土经验与其他地域的经验一定“异中有同、同中有异”。只有具备主体性的社会科学,从对本土行为实践现场的观察和理解入手,才能清晰明白地说明“同中有异”究竟“异”在何处。具备主体性的社会科学视野,一定要清楚认识概念的时空限定性和理论来源脉络,将所有概念还原为地方性概念。不论“有主体性的中国社会科学”本身是否是伪问题,中国的社会科学研究者都需要“有主体性地”扎根经验本身,不断提升理论与现实的契合度。参照日本的历史经验,对“中国特殊性、主体性”的强调,正反映出一个时代的精神需要。

“具有中国主体性的社会科学”,或者说“本土化的社会科学”,是针对国内一些学者盲目崇拜欧美学者提出的概念和抽象理论,对这些概念和理论所产生时空背景不加分辨和批判,就直接拿来分析中国社会的现象而提出的。国内大量从事所谓经验研究的学人,或用走马观花的态度进行社会调查,或不重视对“问题意识”的锤炼,仅仅用发生在中国的现象材料“验证”一个来源于西方社会的抽象理论,或为了追求文章的“理论深度”而套用欧美理论,在非文献梳理、对经验现象进行分析的行文部分突兀引用欧美文献的段落或词句,断章取义,对其引用部分在原文献中所在的语境和对于中国经验的适用性不加任何说明,读来仿佛原文献就是针对中国经验而写的。

在这种学术氛围下,强调“中国社会科学主体性”当然是必要的。其实,对“中国社会科学主体性”的强调由来已久。20世纪30年代起,孙本文、吴文藻、费孝通等学者就开始进行“社会学的中国化”的实践。到了20世纪80年代,台湾社会学学者叶启政提出“社会学研究本土化”主张。90年代,曹锦清在《黄河边的中国》中开始反思他80年代以来对“译语”的痴迷,认识到源于西方社会的认识工具一旦移译到中国,也往往失其所指而单纯成为“应该”,并指出这些源于西方社会的价值目标能否作为我们民族的“应该”而注入到中国社会现实中去的问题,认为观察中国社会必须走出无所指而强为之指、或削足适履、或指鹿为马的“译语”。到如今,社会科学及社会学本土化的讨论已经出现了很多种声音,如谢宇发表了《走出中国社会学本土化讨论的误区》一文,而翟学伟又根据谢宇的观点,对中国社会学本土化的现状、趋势和在议题本土化、应用本土化、范式本土化的划分中存在的问题进行辨析。同时,在全国各地的农村基层展开大量经验调查和研究的贺雪峰及其团队,则将“社会学研究本土化”转化为“中国社会科学的主体性”这一表达,将社会学的本土化讨论扩展到包括社会学在内的整个社会科学领域,指出有主体性的中国社会科学不是对既有西方社会科学研究的修修补补,有主体性的中国社会科学的理论研究也不是要研究西方社会科学思想史,而是要审慎检讨西方社会科学研究的前提与预设,深入调查和把握中国社会中模糊、复杂、全息的实践与经验,在此过程中逐步形成中国社会科学研究的共识和预设。

在对“中国社会科学的主体性”,我们必须避免另一种极端,与将西方社会不加分析地笼统标记为“先进”、“普世价值的体现”同出一辙,那就是将中国经验现象视为绝对“本土的”、绝对特殊的。这种极端看法,其实也是将歪斜的“西方社会”印象简单化、标签化、刻板印象化的结果,只不过是一种对比“西方”从而夸大中国经验特殊性的思维。在一些中国经验研究的论文中,特别是在与宗教、价值观有关的讨论领域,研究者在没有全面把握西方社会复杂性的前提下,草率地将中国经验与所谓“西方社会”的样态进行不严谨的、极其随意的比较。这种笼统的比较,反过来说,其实也意味着为了追求所谓的“主体性”而不经意间简化了中国经验的复杂性,建构出一个同样偏离事实的中国形象。

日本社会科学界也曾面临如何恰当处理“本土”、“主体”与西方理论和概念之间关系的问题。本文将对照日本社会科学界的研究状况,介绍日本学者对上述问题较为普遍的认识和处理方式,提出两个“主体性”研究的原则:“西欧”和本土经验都需要相对化;对概念的时空限定性和理论来源脉络需要有清楚认识,将所有概念还原为地方性概念。本文最后将对“有主体性的中国社会科学”本身是否是伪问题展开讨论,对强调“中国特殊性、主体性”的现象做出总结。

一、两个方法论极端

在中国从事经验研究的社会科学研究者们,常常在方法论上走向两个极端:其一,是随意处置外来理论与自己研究之间的关系,导致理论与经验无法契合,形成“两张皮”的状态;其二,是过于强调中国经验的特殊性,以至于笔者本人在日本留学时多次被人追问“难道日本农村没有发挥互助功能的共同体和熟人社会?”“难道日本人不讲面子?”“难道日本的基层司法不讲人情伦理和惯习?”“难道日本人不搞关系?”并且询问人往往会在自问自答“都有”之后举出日本的经验与笔者对峙。也许《庄子·德充符》中所言“自其异者而视之,肝胆楚越也;自其同者而视之,万物皆一也”的“毕同毕异说”正适合于理解这两个方法论极端所引发的争论。

其实日本社会科学界也曾面临这样的问题。日本学者中根千枝在1967年出版的《纵向社会的人际关系》一书中的开篇,就讨论了这个方法论问题,有助于我们反思“中国社会科学的主体性”。中根在开头便写道,日本学者在论述日本的社会或文化时,一般有两种方法:(1)使用西欧学者以欧洲为主要对象进行研究取得的理论(与其说是方法论,不如说是提出的理论)、模型,试图以此来概括和说明日本社会的各种现象;(2)按特点抽出一般认为是只见于日本(与西欧比较而言)社会的各种现象,通过论述这些现象,试图来把握日本人、日本社会和文化。其中,方法(2)是一种基于“东方主义”的思考方式。

萨义德于1978年出版了《东方主义》一书,通过查证以英国和法国为主的欧洲有关中东的庞大文献资料,发现这些研究不仅极其随意,而且他们将西方人想象中的“东方”强加于研究中。萨义德认为,西方人为了确认自己的身份,论证白种人是优秀的人种,就必须说“东方人是劣等的人种”;为了对“为文明所毒害了的西方人”展开批判,就需要展现对于“文明开化之前”的“纯粹的东方人”的憧憬。而无论哪一种“东方人”都无非是西方人幻想出来的东西,与实际存在于日常生活实践现场的中东地区的人们毫无关系。萨义德还发现,此前从未认真考虑过自己是东方人(或阿拉伯人、穆斯林)的人们开始将自己的自画像放入“东方”的思维框架内加以描绘,以“西方”这个变了形的镜子发现自己的形象。

同样,以福泽谕吉为代表的日本近代知识分子,以西方为参照框架塑造“日本人”形象;本尼迪克特为了与欧美国家的“罪文化”对比,强调日本的“耻文化”意识;新渡户稻造为了与美国人都知道的“骑士精神”作对比,与象征全球主义的“美国”决一死战,而创造出“武士道”这一属于“理想中的日本人”的形象产品,并用来说明欧美社会已经不存在的骑士精神在日本以“武士道”的形式保存了下来。而美籍日本人类学家哈鲁米·贝夫(又名别府春海)则指出,上述种种“日本人论”、“日本文化论”已经成为“大众消费对象”,但其实日本人与美国人并没有太多的不一样。

总的来看,方法(2)与方法(1)虽然相对立,但终究是以西欧为前提出发的,因此两种方法其实是分处于同一条思维轴线上的两极。强调本土特殊性的方法(2),看起来似乎非常具有“主体性”,但其实在逻辑上依然是依附于西方社会科学的前提与预设的。社会科学研究必须取消“西欧”这一似隐似显的思维前提。将“西欧”相对化,有助于取消“西欧”这一思维前提,将西方社会科学研究的前提与预设相对化。

二、将“西欧”相对化

在过去的近代化理论中,下部构造规定上部构造的思维方式对日本学者影响很大。他们也一度认为,日本的工业化如果达到西欧的水平,社会的状况也应和西欧一样。单纯的社会发展阶段论的流行,是因为许多日本知识分子仅仅通过书本上的陈旧印象来接受有关“西欧社会”的概念。“西欧社会”被单纯理解为先进国家的标签,而进行比较社会学的考察时,没有采取按实际状况来把握西欧各国社会内部的复杂性(包括地域间差异的复杂性、文明起源与历史时代变迁的复杂性)的立场。中根千枝等日本学者认识到,英国人自己也会在事情进展不顺利时说“英国是一个封建国家”、“果然有没有熟人,办事就会大不相同”,且在法国、意大利,都也存在对近代化理想抱持抵触情绪的问题。可见西欧各国之间也存在相当多的差异。因此,工业化这一经济基础能让社会中的人际关系状况全部变成或变得近似于西欧的想法,是过于简单了。

基于以上原因,日本的社会人类学研究不把“西欧社会”作为比较标准,而是根据一定的方法论对一定的社会进行实际调查,通过对调查取得的材料进行解释和概括,抽出该社会的基本原理,并加以理论化。就笔者的体会而言,中国社会科学质性研究的基本方法与日本的“社会人类学”并无二致,其主要关注点同样在于广义制度及其受到惯习影响的实践形态和机制。不管是以哪一个地域为研究对象,有主体性的社会科学都应该充分重视该地域的人们在日常生活中所透露出的实践形态和机制,同时在对待文献和既有西方理论时,也应当以“社会人类学”的态度将它们还原为受时空限制的“地方性知识”,与其他特定地域的经验研究一起放在同等的地位看待。

三、本土概念的必要性

虽然社会科学是西欧发展起来的学术,产生了出色的分析和理论,但理论与现实的差异,在西欧和日本都是存在的,何况还将这些理论运用到历史和民族与西欧的情况显著不同的其他社会,当然会出现经验与理论相互龃龉的情况。

日本学者中根千枝打了一个比方,说运用西方理论检视日本社会的情况,就好比做和服的时候用米尺来量尺寸。米尺是来源于西方社会的度量衡,在量和服的标准尺寸时,就会出现无法精确化的余数,即小数点后无尽的位数。如果四舍五入,必然导致做出的和服与理想的传统相差甚远。相反,用日本“鲸尺”的度量衡单位“寸”、“分”,便不会出现使测量无法准确的余数。用米尺量和服,就相当于把在西欧产生的理论运用到日本社会,当然经常会出现难以处理的余数。曾经的日本社会科学学者经常将这个余数归咎于“日本的封建制残余”或“日本的后进性”。

这一点恰如不少中国社会研究者将所有的问题都推给“民主不足”、“规则之治不够”。其共通之处在于,被学者标记为“问题”的情况,其实是被不恰当的价值预设和衡量标准生产出来的,这样的所谓问题其实都是伪命题。而本土概念,则可更精确地描述经验事实,有助于提出更具有解释力、更能统摄经验之复杂性的理论框架。

然而,本土概念虽然必要,也必须以一定的国际视野为前提,在深入比较和理解各地经验共通性的基础上,说明本土经验的独特性,以及历史时空中的“同”与“异”。不仅西方社会科学研究的前提与预设需要相对化,本土经验同样需要相对化。

四、理解“同”与“异”

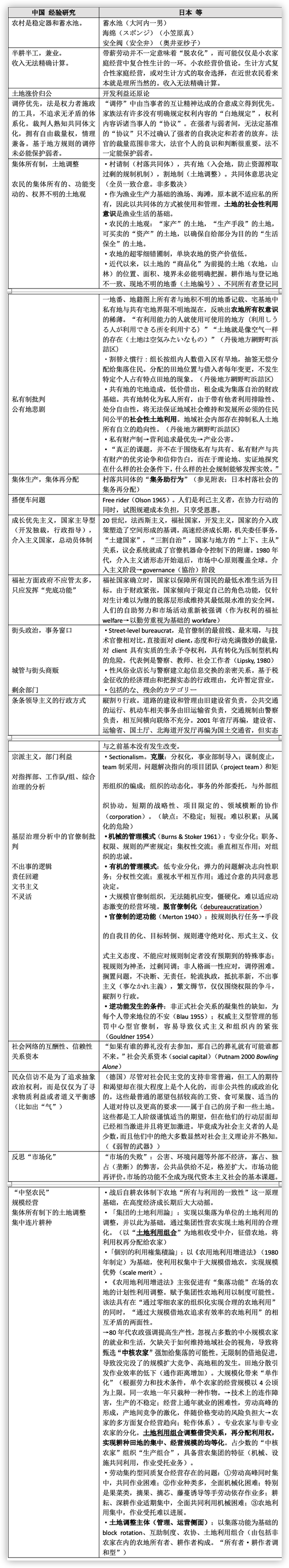

在不同国家,虽然社会组织结构以及人际结合的原则和方式不同,但社会组织和人际结合在功能方面却往往表现出相同的特征。比如,中国农村在城市化过程中发挥着稳定器和蓄水池的作用,而日本学者同样认为日本的农村也发挥着蓄水池、海绵和安全阀的作用;中国的小农表现出半耕半工的“兼业”特征,并且收入无法精确计算,而日本学者提出的“小农经营价值论”同样认为日本小农的带薪劳动并不一定意味着“脱农化”,而可能仅仅是小农家庭经营中复合性生计的一环;中国学者主张的“土地涨价归公”,则在日本学界被表述为“开发利益还原论”;中国农村社会在纠纷中以调停优先为原则,法律是权力者施政的工具,裁判人熟知共同体文化,拥有自由裁量权,情理兼备,而基于地方规则的调停未必能保护弱者,而日本的家族法有许多没有明确规定权利内容的“白地规定”,权利内容诉诸当事人的“协议”,因此在强者与弱者间无法定立基准的“协议”只不过确认了强者的自我决定和弱者的放弃,法律也不一定能保护弱者;中国农村的集体所有制,则与日本村落共同体的“村请制”、“割地制”、“入会地制”等在所发挥的社会功能上扮演了相同的角色;中国基层官僚组织中出现的“责任回避”、“不出事的逻辑”、“文书主义”和不灵活特征,也已由默顿(Merton)在1940年论述过。

这些相同的特征提示我们,本土经验与其他地域的经验一定存在“异中有同”的情况。然而,功能、特征、机制的“雷同”也仅属于研究自然达成的结果,而非研究者在理论预设之下人为引导分析偏向而出现的结果,因此并不能说明研究中“主体性”的缺失。

同时,本土经验与其他地域的经验也一定存在“同中有异”的情况。

日本学界早已认识到,处于同样工业化水平的各国,其社会状况未必一样,然而工业化给各国带来了同样的社会现象。例如,人口集中到城市,行政、产业方面组织的同质化,带薪劳动者、中间阶层的扩大,生活样式的均一化,传统的家庭形态单纯化,由夫妻及其子女组成的小家庭占绝对多数,教育水平提高,社会福利设施发展,等等。然而,由于各个社会存在不同的传统,人际关系的存在样态就会有惊人的差异。比如日本的大企业和政府机构,尽管与西欧的大企业和政府机构在组织上完全相同,但日本企业和政府里的人们在决定某个问题时,他们在会议上讨论的方式,相互间或与外界人磋商的情况,采取的却完全是日本式的做法。与同样从事现代工作的英国人的会议和商谈情况相比,他们讨论的主题,在内容上即使相同,但其做法和运作方式却非常不同,毋宁说日本人的做法延续的是传统日本农村中集会的惯习。日本明治以来,特别是二战以后,日本人的物质生活方式发生了巨大变化,种种欧化现象甚至让访问日本的欧洲人惊叹;然而,在人们的日常交往、人际间的应酬方式方面,却几乎没有什么变化。在社会人类学中,日本研究者经常以个人与个人、个人与集团、或由个人组成的集团和集团之间的“关系”为基础,来探讨社会结构。因为“关系”是构成社会或文化的诸因素中最难以发生变化的部分,又是由经验能够证实的部分。

只有具备主体性的社会科学,才能看到本土经验与其他地域经验“同中有异”。也只有具备主体性的社会科学,从对本土行为实践现场的观察和理解入手,才能清晰明白地说明“同中有异”究竟“异”在何处。

五、明确地方性概念的边界

具备主体性的社会科学视野,一定是清楚认识到概念的时空限定性和理论来源的脉络的,因此所有的概念都被还原为地方性概念。在现在的日本学界,这一点似乎已成为共识。

下面将举两个具体的研究事例,来说明日本学界对此的处理方式。

(一)“家”“近代家庭”

鸟越皓之在1985年出版的以日本为研究地域的《家与村的社会学》一书的开头,就首先论述世界不同民族对“家”的不同理解。以下段落体现出作者对来自西欧的社会学概念的所指及其界限,有着清醒的认识:

“家庭”这一词语可视为英语family的译语,也可以更广义地视为对共有拉丁语familia这一语源的西欧诸民族语言(法语、德语等)的译语。不管怎样,“家庭”一词渗透了西欧的文化,特别是该词传入日本时占支配性地位的西欧(包含美国)中产阶级“家庭”观的浓厚色彩。由于家庭构成一个明确的集团,对家庭的定义通常包含“集团”这一用语。由于家庭通常由一夫、一妻及他们的孩子所组成的核心家庭,或与此类似的所谓“小家庭”构成,因此用家庭来指代小家庭也被认为是理所当然的。

然而,即使仅仅放眼临近日本的亚洲各族,由于每天在一个家的房子里睡觉的人都改变,而并不明确哪些算家庭成员、哪些不算家庭成员的民族其实意外地很多。此外,将近亲者以外的成员也包括进来的“大家庭”也并不罕见。于是,如果考虑一下从大正时代到昭和战前期的著名家庭社会学者户田贞三对于家庭的定义,地球上就会出现许许多多没有家庭的民族。户田对家庭是这样定义的:“家庭是以夫妇、亲子这样的处于特殊关系中的人为中枢成员,以少数近亲者的紧密感情融合为基础的小集团。”然而,地球上还存在许多并不能算作例外的家庭,不仅不以少数亲近者为基础,也不以紧密的感情融合为基础,甚至也不属于小集团。深受欧美社会学影响的户田,掉进了西欧文化的网罗而不自知。

也就是说“家庭”是以西欧文化为背景的词语。这一词语在作为社会学专业用语被使用的时候,社会学者照理应该已经致力于擦掉作为特定地域文化的西欧文化色彩了,但只要看看户田的例子就会发现,要完全擦掉其实并不那么简单。

因此本书决定采用以下的理解方式。将“家庭”作为通文化的专业用语来理解。不过,虽说是通文化的,其仍然受到挥之不去的西欧文化影响。因此,虽说是通文化的专业用语,也未必是在哪都有用的专业用语。在分析马来农民与菲律宾山地民的时候,也许换用其他的用语将更加准确。

也就是说,社会科学的专业用语总是带有这一的界限。为了弥补这一界限,有时候使用特定民族固有的用语(这通常被称为“民俗语汇”(folk term))将使科学的洞见变得更为锐利。基于这一认识,本书使用日本这一特定民族的用语“イエ”(家)。在指称不限于日本的通文化性事象时,使用“家庭”;在将日本的“个别性”纳入视野进行考察时,使用“家”。

从上述段落中,我们还能感受到,作者并没有仅仅比较日本与西欧的不同,其区域比较的视野广及亚洲各民族,包括马来西亚和菲律宾等,并指出了“民俗语汇”的有效性。这表明,在以鸟越皓之为代表的现代日本学界,所谓的“主体性”和“本土性”已变得相对化,即每一个地域都应有平等的“主体性”和“本土性”。笔者推而言之,甚至这种“主体性”和“本土性”并不一定以“近代民族国家”的疆域为边界,比如中国一些少数民族地区,也可能具有不同于汉族地区的“主体性”和“本土性”。

又比如,通过“近代家庭”这一概念理解汉人家庭的研究,日本学者会着重指出:

“近代家庭”这一概念,是以西欧中产阶级为模式抽象出来的概念,不能原原本本地适用于其他地域和阶层。并且,对于不同阶层和地域而言,其出现的年代也有很大差异。但是,研究并不能将这一概念还原到文化的固有性和迟滞上之后就终止讨论,相反我们应该将其作为将地域差和阶层差本身进一步理论化的线索来对待。

(二)“现代性”

对于中国社会科学学者所惯用的“现代性”这一概念,日本学者在使用时,也对其生成的地域空间和社会历史背景有着明了的观照:

1970年代以后的世界,经历了根本性的社会变化。这一变化起初被称为“后现代(post modernity,日语为‘脱近代’)”,但不久便被作为现代的一种新局面而得到重新审视,并产生了“第二现代”(Beck)、“再归的现代”(Beck, Giddens)、“液体的现代(liquid modernity)”(Bauman)、“亲密性的变迁”(Giddens)等表述这一变化的各种语词。这一变化的本质,虽难以用一句话来概括,但大多数论者共通的主张是:近代社会的基本原则虽被继承,但与以“国民国家”和“产业资本主义”为特征的“第一近代”(Beck)相区别的社会出现了。Beck将“第二近代”的特征概括为全球化和个人化。正如这一概念所体现的那样,这一社会变动不但与全球化经济的发展和国民国家的相对化等宏观社会结构有关,也与少子化、生涯独身者的增加等关乎人们一生和家庭关系等的微观变化有关。我们正生活在私生活的变迁、世界的构造转换,即所谓“亲密圈与公共圈的再编成”这一包含面甚广的社会根本性变动之中。

然而,以上所述社会变动并非在世界的任何地方,比如现代亚洲社会,都以同样的方式发生。关于近代新局面的“概念化”,主要是以1970年代以后的西欧和北美的经验为基础而展开的。亚洲的许多社会都经验着比欧美社会迟来的现代化,因此“亚洲市民社会的成立”、“国家主义的勃兴”、“福祉国家的建设”等关于“第一近代”的话题仍在社会科学界被广泛讨论。而另一方面,亚洲又出现了与西欧、北美相比更加少子化的“极低出生率”社会。外国人保姆的雇佣、跨国婚姻的增加等表明,全球化的影响已经渗透进了亚洲生活方式的角落。

不过“亲密圈与公共圈的再编成”在亚洲的发生虽是事实,但与西欧、北美的经验却不完全相同。那么,哪些相同,哪些不同,不同的原因又是什么?社会科学如何将现代亚洲的社会变动理论化,是摆在世界,特别是亚洲社会科学者面前的重要课题。

对地方性概念边界的明确,让读者面前展现出的认知图景,既不是西方殖民扩张期的“世界地图”(拜倒在西方理论和规则的强势之下),也不是二战时试图建构大东亚共同体、冷战时划分阵营与美国分庭抗礼(世界被简化为两股势力,东亚社会或社会主义国家的特殊性被夸大,而各自内部复杂的区域差异和历史惯习被选择性忽略)的“世界地图”,而是国界只有在研究地域统合问题时才偶然出现、各区域村落和城镇在“主体性”上毫无差等地散布在地球上的“世界地理卫星地图”。

于是,也就出现了笔者在日本学界所见到的景象:学者们可以用同样的“社会人类学”方法,学习各地的方言,到非洲、柬埔寨、马来西亚、泰国、越南、日本、印度、中国(包括满蒙地区、伊斯兰地区、西藏、香港、台湾的专门研究领域)、俄罗斯、韩国、德国、法国等等各地开展田野调查,并撰写调查报告,在中层理论的层次比较各地的区域差异。单一区域的研究者固然容易产生将主要研究区域的现象特殊化的倾向,作为突显自身研究价值、满足研究者个人英雄主义虚荣的人格防御机制,这也无可厚非;但当各地域的研究者都宣称自己的研究地域有其特殊性时,在相互比较的平等对话中,地域间某些机制的共通性自然就呈现出来,“主体性”的极端自然得以纠正。

六、“中国社会科学的主体性”是个伪问题吗?

一旦“主体性”相对化,“主体性”就成了做好研究的诸项原则之一,那么加上“中国社会科学的”这一定语还有无必要?接下来,我们需要分析所谓“中国社会科学的主体性”的可能性,它直接关系到对“有主体性的中国社会科学”这一概念之有效性的批判性认识。

第一,有的学者似乎认为,在运用上述社会人类学的立场和方法的前提下,以中国这一特定地域为研究对象,所产生的成果就属于“有主体性的中国社会科学”。比如贺雪峰就经常用“960万平方公里土地、14亿人口、5000年历史”这一系列数据,作为使中国社会科学的主体性得以成立的重要条件。也就是说,如果某地地理空间广、人口多、历史长,就有可能产生“有主体性的某地社会科学”。然而,比如印度、俄罗斯,国土广阔,民族众多,社会整合各具特色,历史也不可谓不长,但有没有听说所谓“有主体性的印度/俄罗斯社会科学”?所谓的“广、多、长”并没有一个确切的衡量标准,也并没有理由武断地说缺少其中某个条件,就不能产生“有主体性的某地社会科学”。西方社会学理论的发源地,除了美国,还有法国、德国、英国。这些国家的国土面积与中国、美国相比也许并不大,人口也并不多,然而可以说分别存在“有主体性的法国/德国/英国社会科学”吗?如果国土面积、人口并不是必要条件,那么说日本“不可能形成完整的社会科学”是否适当?此外,如果以研究地域的特征作为“有主体性的某地社会科学”得以存在的决定性因素,那么日本学者、美国学者运用上述社会人类学的立场和方法所做的中国研究,是否也算作“有主体性的中国社会科学”?

第二,是否由中国学者在运用上述社会人类学的立场和方法的前提下,对任何地域所做的质性研究,都可算作“有主体性的中国社会科学”?如果说美国学者做的社会科学研究有主体性,美国学者研究东南亚、中国、日本、非洲的研究,似乎也被归为美国社会科学的一部分。同理,中国学者就算是研究韩国、台湾、新加坡,其成果也可能算“有主体性的中国社会科学”的一部分吗?

第三,使“有主体性的中国社会科学”成为可能的必要条件是“一般化研究”、“体系化研究”的终极志向?中国学者常感觉日本学术的一般化研究不够,对中国学界具有冲击力的还在于欧美学界,因此欧美学界是中国学者的主要对话对象。那么,这种“冲击力”从何而来?是欧美学界的理论真的具有冲击力,还是中国学者出于对建构抽象宏大理论的理论自卑和对抽象宏大理论的盲目崇拜,而自我否定、自我冲击?真正的西方宏大理论建构,几乎都出现在社会科学还与哲学、自然科学尚未分家的古典时代。以自然科学的方法论为准则的社会科学,自然也追求理论的一般化和普适性。随着社会科学的发展和对人类学方法论的借鉴,社会科学中宏大理论的建构志向越来越少,甚至“通文化概念”的可能性也备受质疑。20世纪中叶,帕森斯所建构的社会系统论的宏大叙事,虽然从理论完整性上可以说毫无遗漏、逻辑相当自洽,最终也由于1960年代美国本土社会价值的多样化和龟裂、人们对利害对立的强烈意识,而经验上的漏洞百出,迅速失去了当时青年社会学者们的支持。在西方都已经不再追求宏大理论的建构时,中国学者却做着将来有一天建构起宏大理论的梦,这是一种对西方理论“侵略”的复仇心理吗?这种视“一般化”若帝天的宏大理论情结,是否恰是一种无主体性的自卑表现?若真有一天,中国学者果真建立起一套对西方具有“冲击力”的社会科学宏大体系,这是否意味着在那时,中国的社会控制模式已经占领了标榜自由民主的西方世界?如果上述社会人类学的立场和方法在大多数中国社会科学学者眼中并无不妥,那么,有主体性的中国社会科学,在质性研究方面,其志向也应只是中层理论,而非完整而万能的理论体系。对于机制复杂性的呈现,对于“地方性知识”的深入挖掘,只有中层理论才能观照到。如果在复杂的经验现象面前,研究者们都心存敬畏,并且在可观察的经验现象层面进行比较和讨论,即使是国际学术交流,也不会存在哪国学者的理论对别国学者造成“冲击”(一种攻击性力量,零和博弈)的可能,而更多的可能则是超越于“有主体性的××社会科学”之上的、对于整个社会科学学科的智识增进和积累。

从以上对“有主体性的中国社会科学”这一概念的可能条件的仔细辨析来看,也许“有主体性的中国社会科学”本身是一个伪问题。但这一点丝毫不否认中国的社会科学研究者们需要“有主体性地”扎根经验本身,不断提升理论与现实的契合度。

结论

参照日本的历史经验,对“中国特殊性、主体性”的强调,似乎也正反映出一个时代的精神需要。日本文化民族主义研究者吉野耕作,将“在自民族与他者的差异不稳定的情况下,引出以维持、促进和强化国家(民族,nation)认同为志向的文化民族主义形态”称为“重构型文化民族主义”(再構築型文化ナショナリズム),而将“以创造新的国家(民族,nation)为目标的文化民族主义形态”称为“创造型文化民族主义”(創造型文化ナショナリズム)。战后的日本,也一度流行对日本社会的特性进行说明的“日本人论”。在二战中败北的日本,直接面对着明治维新以来一直试图确立的国家认同的解体危机。于是,回答“日本人究竟是什么”的“日本人论”类别的书籍广及各个研究领域,并成为畅销书,其中就包括本尼迪克特的『菊と刀』,土居健郎的『「甘え」の構造』,丸山真男的『日本の思想』,中根千枝的『タテ社会の人間関係』等等。在那个在复杂的思绪中反省过去的同时又朝着高速经济成长的社会迅速变迁的时代,这些书为作为“日本人”的自我形象的再确认提供的素材,并影响着战后新国家(民族,nation)像的重构。而如今,日本社会科学界显然更能以一种平和、开放的心态,而不是不安、焦虑与恐慌的心态,比较日本与其他地域的相同与不同,分析日本社会变迁中的断裂与连续。

而中国似乎处在日本战后的那种状态,在思想话语中,既需要通过简别中国和欧美的不同来重构文化民族主义的自信,又需要通过反省新中国前三十年和后四十年的关系重新确认新中国的同一性,乃至在与清末、民国期的比较中重构当下的合法性,而同时又面临着社会的迅速变迁。因此,强调中国社会特性的“中国人论”就成为了当下中国知识分子的精神需要。也许在经过了无批判接受、无条件分别的两个极端之后,中国社会科学的学者们才能怀着一种不卑不亢的平常心态,看待中国经验的特殊性,看待人类社会的普遍性。

2018年5月4日

6月2日,4日加笔

参考文献

[1]冯川:《论作为“稳定器”和“蓄水池”的日本农村——兼论中国坚持土地“集体所有制”的必要性》,载赵晓峰主编《华中村治研究·农业治理研究》(2018年第1期),北京:社会科学文献出版社,2018年。

[2]贺雪峰:《既要有主体性,又要有解释力——当前中国社会科学学派成长的路径与任务》,《北京日报》,2017年1月9日。

[3]吉野耕作:『文化ナショナリズムの社会学――現代日本のアイデンティティの行方』,名古屋:名古屋大学出版会,1997年。

[4]落合恵美子:「序章―アジア近代における親密圏と公共圏の再編成―「圧縮された近代」と「家族主義」」,落合恵美子編『親密圏と公共圏の再編成:アジア近代からの問い』,京都:京都大学学術出版会,2016年。

[5]鳥越皓之:『家と村の社会学』,東京:世界思想社[1985]2013年。

[6]首藤明和など編:『分岐する現代中国家族:個人と家族の再編成』,東京:明石書店,2008年,第36頁。

[7]谢宇:《走出中国社会学本土化的误区》,《社会学研究》,2018年第2期。

[8]中根千枝:『タテ社会の人間関係』,東京:講談社,1967年。

[9]翟学伟:《社会学本土化是个伪命题吗?——与谢宇商榷》,《探索与争鸣》,2018年第10期。

评论