对肺炎逝者进行尸检,我们能知道些什么?

题图来自:《非自然死亡》

2月16日凌晨,全国首批新冠肺炎患者的遗体解剖工作在武汉金银潭医院完成,两具解剖病例目前已被送检。

遗体解剖,总感觉这是只会在推理小说和电视剧里出现的场景——法医通过尸体解剖,探寻被害者的死因等等。为什么这幕场景会发生在这次新冠肺炎疫情中呢?

其实通过尸体解剖和检查,专家们也在“破案”:“凶手”病毒对患者做了什么,它是怎么杀害患者的,用了什么方法,还有可能会再犯案吗?

伦勃朗的画作《尼古拉斯·杜尔博士的解剖学课》描述了尸检的场景(图源:Wikipedia)

为什么要进行尸检?

开始前,我们先把时间线往前倒,看看尸检的历史,这有助于我们对这个行业有更充分的认识。

最早的“尸检”可能要数三千年前的古埃及木乃伊:尸体器官被拆开,然后又被重新组装做成木乃伊。不过这可能更多的是一种宗教仪式。

大约在公元前150年,古罗马出现对尸检进行的法律规定;赫赫有名的凯撒大帝被刺杀后,也经历过尸检;而中国宋代《洗冤集录》的作者宋慈,则算得上是中国法医学的奠基人了。

直到文艺复兴前后,随着科学的发展,解剖学才真正被重视,病理相关的问题也与之相结合。

乔凡尼·莫尔加尼(1682-1771),在他八十岁的时候写出了巨著《疾病的位置与病因》,奠定了他的解剖病理学之父的地位。这本书通过600多例解剖案例,提出每种疾病可能都与一种器官的损伤有关的观点。(图源:Wikipedia)

随后尸检在病理学研究上逐渐推广,因为它能非常准确地反馈患者的死因,也可以被称为“最后诊断”方法。

但是伴随着法律程序的设置和民众自身的意愿的改变,在大多数国家,尸体解剖进行的越来越少。

中国也不例外。

2007年的新闻报道就提到,国内卫生部下达的15%的尸检指标,大部分医院都无法完成,且病理科在医院也逐渐得不到重视。

难道现在的医疗诊断用不到尸检了吗?答案显然是否定的。

2004年,法国的一项汇集了621例尸检报告的分析显示,医生可能漏检或者误检了大约三分之一的病例(204例)。2005年还有一项分析整理了当时已发表的尸检相关文献,发现关于病情的判断可能超过三分之一是不正确的。

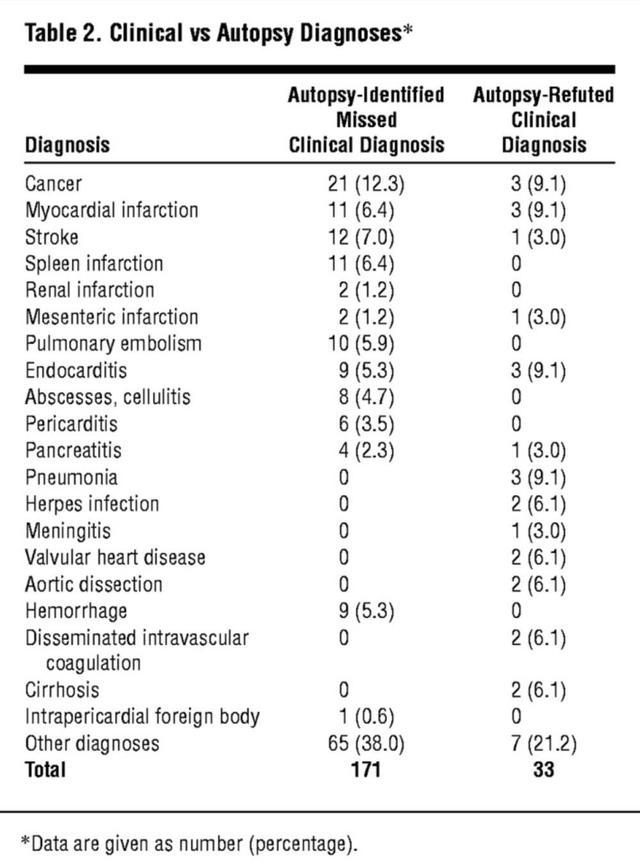

通过621例可用尸检报告分析临床上有171例漏检、33例错检,并且集中在癌症、中风等疾病(图源:Combes A, et al.)

尸检检查出死亡原因,除了确认患者的死因,更是吸取经验的方式,能帮助医院进行更好的诊断。

而在传染病研究中,尸检也能提供很多有用的信息。

在2003年的非典中,不同国家和地区的医务工作者和科学家们就进行了不少的尸检。借用这些例子,我们可以试着探讨尸检后能够获得哪些信息。

Covid-19逝者的尸检我们能知道什么?

在尸检这个“破案”过程中,我们要揪出:凶手是谁?从哪来的?他又是做了什么导致患者死亡?我们需要调整什么样的策略与他对抗?

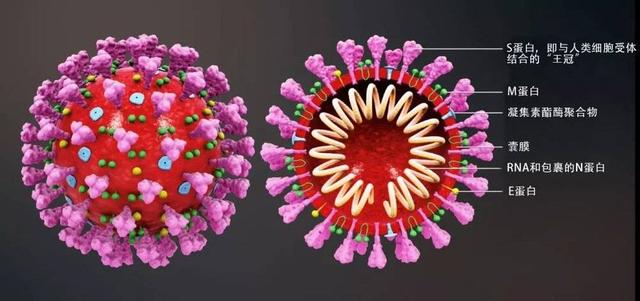

值得高兴的是,“凶手是谁“这个问题很早就已被揭晓了。生命科学和医学技术的进步使我们很快分离出病原体、并对其基因进行测序,查出了凶手——我们现在熟知的新型冠状病毒。

但这也可能是迟迟一个多月后才有开展尸检工作的原因之一。

南方医科大学的丁彦青教授是当初的SARS尸检第一人,其尸检结果推动了官方对病原体错误判断的改变,才得以找到了SARS的“凶手”(图源:portal.smu.edu.cn)

那其他几个问题呢?

我们先看看十七年前SARS的尸检结果能不能给出答案。

解剖尸体可以直接看到器官的颜色、黏液、出血部位等等特点,从而对疾病做一个大致上的判断,但是这些还不够,还需要更细节上的观察我们才能“破案”。

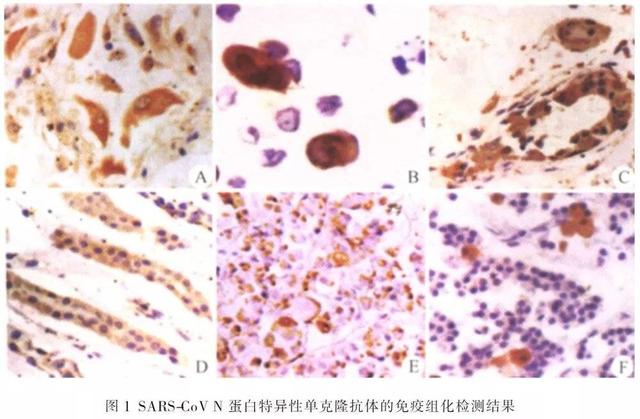

研究者设计了可以特异结合病毒蛋白的抗体,再进行免疫组织化学实验来看不同的器官部位有没有感染病毒。这个原理就好像设计了一个能专门跟踪病毒的定位器(特异性抗体),之后把染料结合到这个定位器上,让病毒带上明显的颜色。再到显微镜下观察,就能找到病毒的踪迹:它在哪些组织出现,和什么细胞接触过,它在哪里出现得比较多……

这样的标记就找到了SARS病毒出现在了肺部、皮肤汗腺、肾小管上皮细胞、胃肠道上皮细胞等等区域,也提示了当时的SARS病毒可能会有的新的传播途径。

图中A-F依次是肺上皮细胞、局部浸润的单核细胞、皮肤汗腺上皮细胞、肾小管上皮细胞、脑垂体嗜酸性细胞、甲状旁腺嗜酸性细胞的检测结果;其中棕黄色的区域有病毒的“踪迹“(图源:贺莉等)

直接的观察往往能得到疾病的主要病因,也是大多数尸检常用到的方法。

除此之外,通过直接取样观察组织细胞的形态和正常状态下的有什么区别,还能找到病毒会导致什么样的症状,那么医护人员也可以进一步对症下药,或者对现有的治疗方案进行改善。

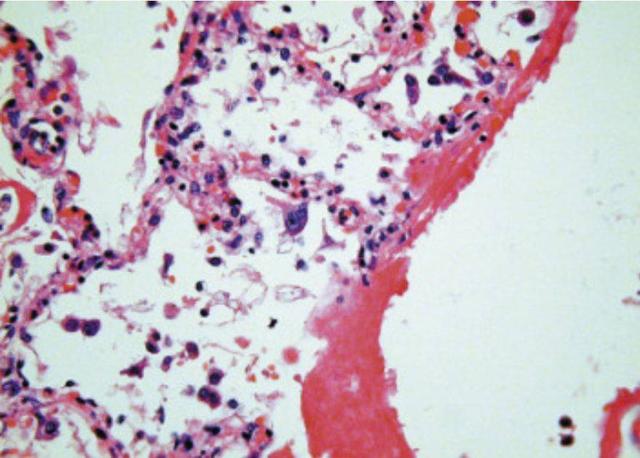

比如当时大部分报告都会提及观察到肺泡区域上皮细胞脱落、水肿、形成透明膜等等,还包括肺部细胞的脱水、细胞增生导致的肺部形成了堵塞。

透明膜的形成与肺细胞的脱落、(图源:Nicholls J M, et al.)

另外还有新加坡、加拿大等国家也进行过SARS患者的尸检,虽然采取的方法类似,但是更多的样本和数据,有助于医疗专家得到更具有普遍性的症状,并能提供更好的诊疗方案和预防建议。

再回到2020年,面对Covid-19我们开始尸检了,有什么进展吗?

2月18日钟南山在发布会上就提到关于尸体解剖发现肺部黏液较多,会影响呼吸机通气的使用。相信之后具体的结果能帮助专家进一步改进诊疗方案。

而在2月16日这两例尸检前后,病理学专家们也已经进行过其他的病理学研究尝试。

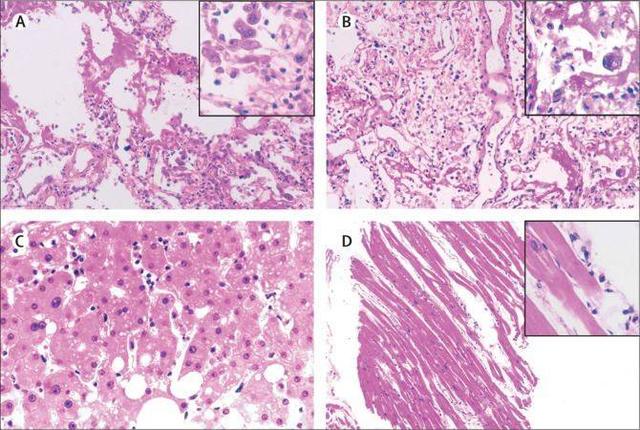

2月17日在《柳叶刀》子刊有篇报道,使用了微创病理检查的方法(即不打开尸体只是收集特定组织,可以避免直接接触病原体),观察了死者的肺、肝和心脏组织,发现病理上和SARS、MERS有一定的相似,并建议采取相似的诊疗方法;

并且利用流式细胞术的方法,从血液中分离出淋巴细胞,发现了淋巴细胞数量减少,但却被高度激活,这和我们之前文章提过的“免疫风暴”的情况也相吻合。

图中依次是右肺、左肺、肝、心脏的病理组织切片在显微镜下的图象,可以看到肺部情况以及肝也有一定的感染,但是心脏没有影响(Zhe X, et al.)

另外还有一篇文献报道则是利用感染患者早期因为癌症手术切除的肿瘤,通过显微镜观察找到了一些组织学上的病理特征。这样的数据对于早期诊断想必也很有帮助。

那为何拖了这么久才尸检?

这个问题影响的因素有很多,往往不是一句简单的指责就能说明一切的。

首先前文提到,尸检的一个重要目的就是找到“凶手”病原体,而得益于现在的生物医学技术,病毒被快速分离、测序,这个问题也就得以解决。再加上病毒和SARS病毒相似,在治疗上的问题自然也能较好的缓解。

但如果只是因为这个就没有尸检显然不应该,毕竟新冠病毒的感染速度、导致的肺部损伤和SARS病毒还是有一些差异的。

虽然整体上冠状病毒都长得差不多,但是目前已经有报道称新冠病毒感染能力强于SARS病毒(图源:Wikipedia)

另外一个可能的因素则是湖北省医护人员繁忙。医院基本不同的科室都要投入医疗支援,而且早期国内其他省份支援都显得不太够,更何况病理科的医生。

现阶段医疗人员压力相对减轻一些,相信相关的病理学检查应该能继续进行。

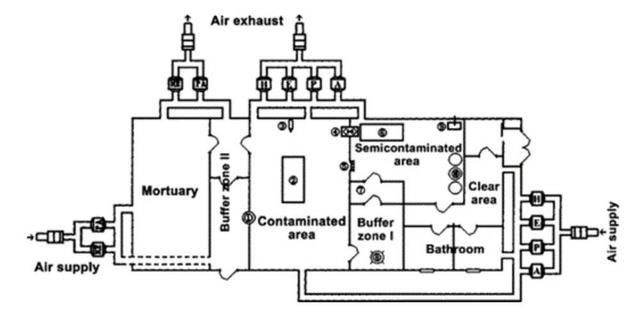

而尸检工作的进行不仅需要足够的个人防护,还需要一定安全等级的尸检室,才能确保尸检过程能有序进行,比如需要有负压系统进行空气净化,并且具有一定的病理检测设备。

而因为如今病理科相对不被重视,而且遗体解剖越来越少 ,即使在大型医疗、研究机构或者高校也难以配备高标准的尸检室。比如,首批在金银潭医院的患者遗体解剖是在“相对独立的手术室”完成的,而不是正规的尸检室(但负责的刘良教授也有顾及,比如及时吸去血水避免污染土壤等等问题)。

一则对病理学专家卞修武院士的采访提到,这个问题已经正在解决,会尽快改建、新建符合标准的尸检室投入使用。

SARS时期使用的BSL-3等级的尸检室平面图,需要配备空气设备,并有缓冲隔间、污染区、半污染区等区域的规划。但是在丁香园对王鹏教授的采访中提到,此次疫情的尸检不需要这么严格的尸检室,考虑到病毒可能的传播和对病理医生的感染以及SARS时期提及到的尸检室标准,我对此观点持保留态度(图源:Li L, et al.)

还有一个原因则是中国的遗体捐献意识还比较薄弱,既是因为传统上对遗体完整性的追求,也有相关立法上不全面的问题。而关于遗体捐献也很少有相关的引导和普及。

2004年一项针对武汉市民的调查问卷显示只有30%左右的人会愿意遗体捐献(知网暂时只找到这一篇关于遗体捐献调查的报告,而并非针对武汉)。2018年国家卫健委披露,我国每百万人口年器官捐献率已经从2010年的0.03%上升至2017年的3.72%。

显然这个意识正在转变,但是还需要时间。

再回到这场疫情中,尸检的进行是对Covid-19病理探究的重要手段之一,而显然不管是专家还是社会都对这个方法提高了重视。

希望病理专家们在前线能找到更多“凶手”的蛛丝马迹,这样一来这次疫情想必也会更快地结束吧。

参考资料:

Autopsy -Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Autopsy

卜叶, 张思玮. 病理学院士:依法规范开展新冠肺炎尸检病理诊断. 中国科学报. http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2020/2/435826.shtm

徐丹. 中国医院为何冷遇尸检?. 北京科技报. http://scitech.people.com.cn/GB/5326746.html

Combes A, Mokhtari M, Couvelard A, et al. Clinical and autopsy diagnoses in the intensive care unit: a prospective study[J]. Archives of Internal Medicine, 2004, 164(4): 389-392.

Roulson J, Benbow E W, Hasleton P S. Discrepancies between clinical and autopsy diagnosis and the value of post mortem histology; a meta‐analysis and review[J]. Histopathology, 2005, 47(6): 551-559.

从首例新冠死亡到首例尸检开展,为什么间隔超过 1 个月?. 丁香园

贺莉, 丁彦青, 车小燕, 等. SARS 冠状病毒 N 蛋白单克隆抗体在 SARS 尸检组织中的表达[D]. 第一军医大学学报, 2003.

Nicholls J M, Poon L L M, Lee K C, et al. Lung pathology of fatal severe acute respiratory syndrome[J]. The Lancet, 2003, 361(9371): 1773-1778.

赖日权, 冯晓冬, 王卓才, 等. SARS 尸检组织的病理变化和超微结构观察[D]. 中华病理学杂志, 2003.

钟南山:逝世患者遗体解剖发现炎症和黏液特别多. 环球网

Zhe X, Lei S, Yijin W, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. Lancet Respir Med, 2020

Sufang T, Weidong H, Li N, et.al. Pulmonary pathology of early phase SARS-COV-2 pneumonia. preprint, 2020. https://www.preprints.org/manuscript/202002.0220/v1

Li L, Gu J, Shi X, et al. Biosafety level 3 laboratory for autopsies of patients with severe acute respiratory syndrome: principles, practices, and prospects[J]. Clinical infectious diseases, 2005, 41(6): 815-821.

郭佳, 戴双武, 杨建兵. 武汉市民遗体捐赠意愿因素的问卷调查与分析[D]. 中国医学伦理学, 2004.

评论