离世前定稿!导演之死与作家之殇

看死君:作为第55届台北金马影展的入围影片,胡波导演的遗作《大象席地而坐》惊喜收获六项重要提名,包括最佳剧情片、最佳新导演、最佳男主角、最佳改编剧本、最佳摄影,以及最佳原创配乐。唯独遗憾的是,胡波自己再也看不到这一切。

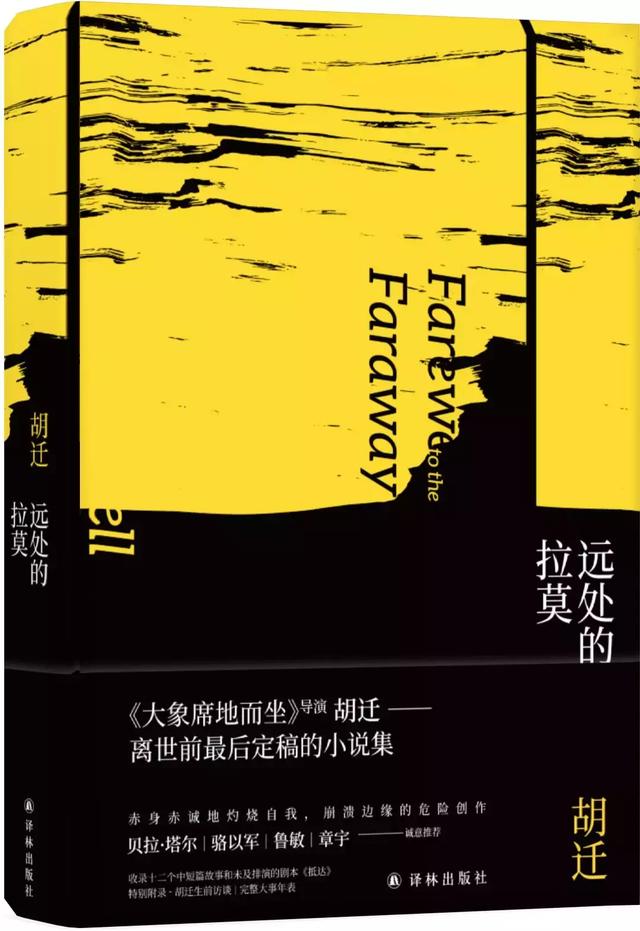

与此同时,在文学领域,他以“胡迁”这个笔名,在离世前最后定稿的小说集《远处的拉莫》也终于如愿面世。在这本新书中,收录了胡波生前创作的十二个中短篇故事和未及排演的剧本《抵达》。这是他濒于“崩溃边缘的危险创作”,字里行间,他如此“赤身赤诚地灼烧自我”。

胡波出道,是缘于台湾明基友达基金会主办的BenQ华文世界电影小说奖。2016年,在台北明基电通会议室举办的决审会议中,胡波凭中篇小说《大裂》(目前已被收入2017九州出版社出版的同名小说集),击败其它15部终选作品,最终以第一轮5票(满票6票)、第二轮24分(满分30分)的优异成绩拿下首奖。

这一奖项于2017年停办,共七届首奖小说中,除第二届和第五届为台湾小说家作品(徐嘉泽《讨债株式会社》、黄唯哲《河童之肉》),其余均为大陆作者作品,依次为双雪涛《飞》(出版时更名为《翅鬼》)、王虎森《好走》、常凯《当年事》(出版时更名为常小琥《琴腔》)、胡迁(即胡波)《大裂》、郭爽《拱猪》。即使放在所有获奖小说中考察,《大裂》也具备极为独特的文艺笔触与生命痛感,读《大裂》,就仿佛在读一个更阴郁、更理想化、更多刺的王小波。

台湾办这个奖,宗旨便是寻找适合被电影化的小说,所以首奖作品囊括爱情、喜剧、犯罪、魔幻、恐怖等多种类型,但最终,目前未有一部小说被电影化,倒是胡波与双雪涛这两位,逐渐与电影产生种种勾连。

双雪涛中篇小说《刺杀小说家》已确定由《绣春刀》系列导演路阳改编为电影,并由杨幂、雷佳音、董子健等主演,而他发表于《收获》的另一部冷色调犯罪中篇《平原上的摩西》因文本极具读解空间,据说也可能被电影化。

相比双雪涛,1988年出生的胡波,则在笔耕不辍并先后出版《大裂》《牛蛙》两部小说的同时,自己还执导了电影长片处女作《大象席地而坐》(原名为《金羊毛》)。而在今年十一月,译林出版社则出版了他的第三部文学作品集《远处的拉莫》,其中包括中短篇小说若干,以及他在生命最后一月完成的戏剧剧本《抵达》。观照他离世的种种,「抵达」这一剧名,似乎便有不少神秘意蕴。

关于胡波的离世,我一直不愿谈论,因为其中有太多的因缘,话语也很复杂,有人认为他坚持捍卫自己的艺术理想,《大象席地而坐》230分钟的电影片长,1分钟也不能让步,在这个资讯翻滚红尘喧嚣的时代,可敬,是一种直抵灵魂的文化现象。也有人遗憾他不该如此「矫情」,据说他每月只是稿酬便可过万,要正常生活完全没问题,实在没必要将命运逼迫到毫无出路。

而我一直以来的观点是,创作者在创作过程中,一定要特别爱惜自己的作品,创作完成后,将作品交给读者、观众、评审、市场,则需「立地成佛」了——作品的好坏自有他们去评价,再过度关注,只会令自己丧失对作品的最基本的判断。

所以在看《大象席地而坐》之前,很疑惑:真的一分钟也无法删减吗?一定要爱惜自己的作品到如此地步?

看完230分钟足本的导演剪辑版,影片凭借它通身散发出的精准的艺术才华,以及对贫乏人生的尖锐洞察力,生生在这一件特例作品上扭转了我的一贯思维,我似乎有些理解胡波的坚持了。

影片《大象席地而坐》在2018柏林电影节、香港国际电影节都有所斩获,并获2018金马奖六项提名,目前的豆瓣评分也稳定在8.1,其实我很担心导演之死为这些成绩加了太多筹码,怕这种口碑有「尊重逝者」的成分在,更忧虑观众会直接将导演对电影的「殉情」引入影片中,而使之成为影片本身的质感之一,我希望观众在看这部电影时,能彻底遗忘导演的离世,这样才能对影片进行公允判断。

所以我在看《大象席地而坐》时,其实在有意剔除这种种外因,眼光反而严苛,但最终,我被影片彻底征服,完全承认它是一部逻辑严密、运镜深远的杰作。

胡波这部遗作是今年金马最佳影片五部提名作品之一,我认为它是有可能问鼎的。

金马一向注重艺术性与思想性,而不问作品出身,2013年新加坡新导演陈哲艺《爸妈不在家》战胜《一代宗师》以及《天注定》,2016年张大磊《八月》力克《我不是潘金莲》和《树大招风》,这些都是证明。

今年,张艺谋《影》、毕赣《地球最后的夜晚》都偏技术气质,文牧野《我不是药神》偏商业,可能最后的选择会集中于徐誉庭、许智彦《谁先爱上他的》与这部《大象席地而坐》。

从预告来看,《谁先爱上他的》还是有点偏向于台湾公视的「电视电影」风格,毕竟导演徐誉庭本身就是电视剧编剧,相比,《大象席地而坐》中反而隐隐透露出经典欧式艺术电影标志性的「乡愁思绪」,并使这种思绪渗透于片中那些同样很欧式、似乎毫无目的漫游式的长镜头中。

满洲里那头大象,便是影片中的乡愁。

现代社会的乡愁,早已自「地域故乡」这一概念挣脱,而追求灵魂的永恒栖息之地。安德烈·塔可夫斯基在1983年通过漫天浓雾与残破而神秘的符号,阐释了自己诗意抽象的《乡愁》(当时看完后我还曾戏言了一句:这种电影看多了,容易脱发)。

《乡愁》

胡波则在这部电影中为乡愁设置了一个清晰的意象——满洲里的大象。片中主角看似在寻找与走向这头大象,其实都是在阴郁的生活中,寻找灵魂的栖身之所。灵魂之居永恒,但这头大象只是一种暂时。它是一束短暂的、隐约可以透过来的光,这点光,撕开生活灰色的岩层,露一些缝,令片中人物能如鱼鳃般呼吸。

胡波的作品总有这样的岩层与缝隙。比如《大裂》,一个寻宝故事,宝藏埋在岩层里,有图,图是潮的、脏的,像人的灵魂,也像胡波的小说语言,但正是这样的灵魂与语言,用斑驳的刺,从岩层中获取一些缝隙,然后漏出光来。所以这篇小说难读,但读到最后,灵魂里都是不规则的缝与光。

而《大象席地而坐》最后,一群人下车,站在朦胧深重的夜色里,远处突然传来清晰无比的大象嘶鸣。这是整部电影里唯一纯净的声音,音质透亮,却也正因为此,这声音极其惊悚,令人恐惧——大象近在咫尺,灵魂将获短暂栖居,乡愁可得片刻慰藉,然而之后呢?乡愁的永恒将再度逼近。「席地而坐」不过是一种暂时的自由与轻松,电影中生命的「无处安放」却远未结束。每个观众的人生,又何尝不是在「安定」与「远行」中博弈呢?这是《大象席地而坐》释放出的一点通感与痛感。

当然,不能否认这部电影的表面影像的确是粗糙(或者说粗粝)的,这种粗糙体现出的不成熟,或会成为金马评审中的减分项。但这份粗糙是珍贵的,它仿佛奔跑的大货车轮底被激起的灰石,而观众,则是站在路边的行人。这种奔跑是疲惫的,灰石却张狂而激动。

疲惫的部分原因,大约是电影片长。这部电影究竟能不能剪?当然能,很多地方剪刀都能伸得进去。但导演为何不让剪?因为他要保护一些不能流离失所的东西。

电影中有一处跟拍长镜头,足以证明影片这种典型的辩证体质。13分45秒开始,老人王金与学生韦布在楼梯口相遇,擦身而过之后,王金牵着狗出门,北方寒冬的街道雪雾濛濛,镜头一转,跟着王金的背影独行了1分钟,两侧都是废弃的破烂家具、垃圾。从13分45秒到15分25秒这1分40秒里,可以在街景、背影上共剪掉几十秒吗?可以。完全不影响叙事。甚至不对情绪构成过度伤害。

但如果希冀更饱满细腻的情绪,自然不能剪。艺术片导演大多具备诗性,诗并非完全自由、放荡的,它需要物理与数学一般的精确,才能分毫不差刻画心中所思。回溯古人有「推」与「敲」,如今的电影剪辑,同样需要精确到帧数与分秒,胡波需要刚好在一个完全合适的地方掐掉这段街景与背影。

这就如同2017大卫·洛维《鬼魅浮生》中那些完全静止鸦雀无声的拥眠镜头何时开始苏醒,或安德烈·萨金塞夫《无爱可诉》中那些角色已完全离开画面却反而推近窗与雪的空镜遗留,创作者心中,都有一个不能早也不能晚的裁切点。剪辑就是裁纸刀,裁出情绪的唯一边界。

《鬼魅浮生》

《无爱可诉》

胡波对情绪精确的追求,是《大象席地而坐》情感克制的表现之一。但230分钟的片长能算克制?看看影片中的另外一个表现就明白。韦布要去满洲里看象,在恶霸青年于城的同伙那里买了假的黄牛票,韦布发觉之后,向其追讨票钱,这名同伙将韦布引到距离车站较远的一片荒地,与另一人聚头,搜走韦布的身份证。

按照电影叙事一贯的高潮设置,此时韦布应该爆发了,但他没有,胡波带着这个角色一直隐忍,直到另一件事引来于城与韦布的同学李凯,在李凯给于城的一枪中,剧作在两种矛盾的共同激发下,实现了高潮的转移,这种转移就是一种可贵的克制,它使剧作在具有新意的同时,也更遵循了片中角色的情绪曲线。

然而,胡波的艺术才华又是极为张扬肆意的,明显的体现在于片中的「养老院长镜头」与「隧道对话」。

狗死后,老人王金拿着一根台球杆去养老院「参观」。在这段4分05秒的长镜头中,王金一共经过8个房间,12名老人(有4名坐在走廊的椅子上),第2、第4个房间的窗台上各有一个鲜红的袋子,第6、第8个房间则清晰映出半边鲜红窗帘,房间与房间的墙壁黑如无灯隧道,只有影影绰绰的宣传栏,当下一个房间会出现鲜艳红色,之前的墙壁便特别漫长,有两段墙壁在缓慢的镜头中爬行甚至超过1分钟,这似乎便是一种神秘的隐喻。

而王金开始这段旅程时,随台球杆不断点地的声音,悲怆而压抑的音乐响起,这音乐有一种「屠杀感」,如《索尔之子》的临场逼迫,而那些出现在房间中的红色,则令人想起《辛德勒的名单》中的红衣女孩——充满残酷寓意并被极度稀释的希望。镜头在第8个房间狭窄的门中不断停留,一名老人在期间往返走动,他的脸两次逼近门框,现出黑色面影,其后,老人王金逐渐从黑暗中走出,白雪飘满北方的街道。

在这一个欧式风格浓烈的中国长镜头中,胡波呈现出了某种何其悲悯的临终关怀。难以想象一个仅仅30岁的年轻人,竟能在自己的镜头中沉浸式地感受生命最终岁月的不解悲伤,镜头里的麻木恰是他的深情,画面中的灰暗正是他对大部分人老年岁月的本质洞穿。

这是我每看必想落泪的地方。我甚至想借此表达一个极易引发争论的观点,相比毕赣格局偏窄的诗意影像,胡波显然更有才华。而在恶霸于城与女友的「隧道对话」中,则可以发现胡波对中国人另外一种特质的精准捕捉——交流时,一边词不达意,一边字字诛心。

他们说,「我的生活就是一堆破烂,每天堆到我跟前,我清一棍,就有新的堆过来」,「我不想和你去任何地方」,「我不想你一个人待这」……你不知道他们在聊什么主题,但明白每句话都是横亘在两人之间的生活真相,是这些斑驳的真相,令他们彼此关怀又剑拔弩张。中国文化的「庸」与现代社会的「戾」,是这些对话存在的根本原因,而胡波深刻地抓住了这一根源。

行文至此,我也讲点庸俗的话吧:在国内这样一种电影文化环境中,能拍摄这样注定不被市场接受的作品,甚至在作品中过分戳破中国人的生活真相,实在是一种勇气。而胡波面对这种驳杂晦暗的主题,没有批判,只有悲悯,这更是难能可贵——一个善良的导演在电影中骂脏话,这是他的锋芒,也是他的眼泪。

胡波的小说同样如此。无论《大裂》还是《牛蛙》,抑或新近出版的《远处的拉莫》,他的小说阴郁、难读,但字字句句间都是精准洞察,枝枝叉叉似乎不够干净的语言中,都是从缝隙中漏出的光,那是他独特的胡波式悲悯。

而对于这部230分钟的《大象席地而坐》,观众要真正进入它并能顺利在其中找到出路,则必须如同对待生活那般,认清乡愁的永不可解,并充满对精神栖地孜孜以求的耐心与决心。

胡 迁《 远 处 的 拉 莫 》

最后的遗作

新书《远处的拉莫》是胡迁离世前留下的一组文学作品结集,收录了其自2017年6月开始尝试的一系列“危险的创作”,如中篇小说《远处的拉莫》, 如改编自真实事件的短篇小说《海鸥》,以及他在生命最后一个月里完成却还未及排演的戏剧剧本《抵达》等。

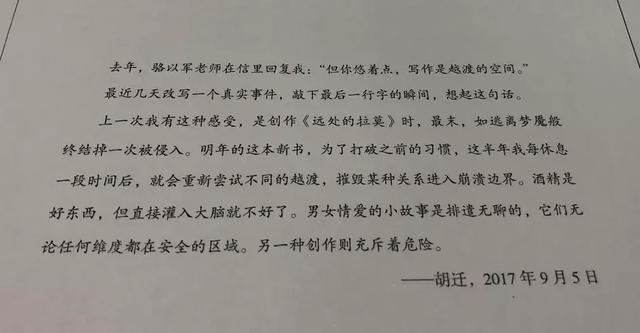

关于这本书,胡迁没有留下什么说明文字。我们只能从胡迁写给友人的信中窥探一二。对于这段创作过程,胡迁这样写道:“这半年我每休息一段时间后,就会重新尝试不同的越渡,摧毁某种关系进入崩溃边界。酒精是好东西,但直接灌入大脑就不好了。男女情爱的小故事是排遣无聊的,它们无论任何维度都在安全的区域。另一种创作则充斥着危险。”

崩溃边缘的反思和质疑

这本书,是他游走在崩溃边缘、以赤身赤诚地灼烧自我所完成的创作,透露出胡迁在生命最后阶段的隐秘心迹。胡迁有着感知黑暗的过人天赋,他笔下人物的痛苦往往源于和周遭环境的格格不入——他们尚未被这个自私功利的社会所异化,却历经磨难遭到驱逐——胡迁对我们所处时代的独特书写。

胡迁以赤身赤诚地灼烧自我,将天分和生命力一气呵成转化为语言。这组小说和剧本笔触冷峻干净,读来灰暗,凝重,决绝,荒暴,包容了他对文学最认真最虔敬最赤裸的剖白,更包容了对我们所处时代强烈的反思和质疑。

胡迁曾说,“文学指向真理,里面有‘生与死之间的是忧郁’,有纯粹的美感,不论叙述得有多么复杂和灰暗,它都呈现着一种恒久的人类存在状况。”他仿佛并没有离开,他只是率先抵达,所有痛苦都化为静默在永恒里的一线光亮,如胡迁笔下的拉莫一样,召唤着茫茫人生荒野里我们每一次的跋涉和远行。

纪念之书

在本书最后,还特别附录胡迁的完整大事年表,全面梳理胡迁从出生、成长到走向作家和电影导演之路的重要细节,是理解胡迁整个创作历程的珍贵线索。

从匈牙利导演贝拉·塔尔,到作家骆以军,再到《大象席地而坐》的主演章宇,这些胡迁生前的师长与朋友也都表达了对他最真挚的怀念。

贝拉·塔尔说:“胡迁是一个满怀尊严的人,从他的眼睛就能知道他不寻常的强烈个性。我想告诉你们,我遇到的胡迁对世界怀有辽远广阔的目光……他是最勇敢的电影人。”

骆以军说:“胡迁小说从我初次读到,就如雷电爆闪着天才的光。他是烈性要用那光焰亮瞎观者之眼,要烫伤人,要让人有真实痛感。他作品中那超荷的忧郁、愤怒,或正是这个国度的青年切肤、呼吸、每一毛孔感受到的忧郁。

我想一百年后,人们观测这个年代的中国年轻人,他们活在怎样的时光?那时是怎样的一种文明?可能并不总是这个解离的、纷乱光影的、楼盘如蕈菇暴长的、选秀节目和无聊大制作电影充斥的时代,我觉得未来的人们,会拿起胡迁的小说,若有所感地读着。”

作家鲁敏说:“胡迁的小说,你会感受到那赤诚中所迸射出的破坏力,你会获得完整和有效的灼伤,纯正的艺术性灼伤,如同佐罗的签名或者V字仇杀队的面具,那是胡迁对艺术这片日渐荒芜贫瘠的领土的贡献。他加重了阴影,他校减了速度。他后视镜,他恶作剧,他思无邪。”

演员章宇说:“胡迁刚写完的新剧本,叫《抵达》。本来我们要一起弄舞台剧,可他孑然前往,率先抵达。他再不会被消解掉,他再不给你们、我们和这个世界,任何一丝消解他的机会。”

“远处的拉莫在看着你,那是你的神。你存在的每一秒,被痛苦占据的每一秒,他都在看着你。有时候你可以感觉到他,但一生只有那么几个瞬间。”——《远处的拉莫》

胡迁(1988—2017),本名胡波,作家,导演,出生于山东济南,毕业于北京电影学院导演系。台湾第六届华文世界电影小说奖首奖得主。出版中短篇小说集《大裂》以及长篇小说《牛蛙》,自编自导电影作品《大象席地而坐》,戏剧剧本《抵达》。

评论