讲座︱聂德宁:吧城华人公馆留下了哪些重要文献

2018年3月27日下午,厦门大学南洋研究院聂德宁教授受邀在厦大历史系做了一场学术讲座,题为“吧城华人公馆(吧国公堂)及其历史档案文献”。本次活动系刁培俊老师开设的“史学研究与论文写作”课程系列讲座之一。

全球化时代,来自欧美“文化的帝国”各个领域之渗透无处不在,这自然是万众瞩目的主流问题;而中国如何因应东南亚诸邻国的历史与当下,也是国情亟需关注的一个重要研究话题。早在1955年,高教部就在《关于厦门大学发展方向的决定》中指出,厦大应以面向东南亚华侨,面向海洋为今后发展方向,因此南洋研究所于1956年应运而生。半个多世纪以来,厦门大学南洋研究处于这一领域的学术前沿,已故著名史学家韩振华先生开创的研究方向,代有英锐,聂德宁教授就是其中之一。

聂教授首先介绍了何为吧城华人公馆(吧国公堂),对吧国、吧城、吧国公堂及吧城华人公馆等名词进行历史溯源与辨析;接着以二十多年的档案整理与研究经历,向我们系统介绍公馆档案九大分类和主要内容;最后简单回顾学者们对公馆档案的利用现状,并提示同学们进一步挖掘和研究的空间。

何为吧城华人公馆(吧国公堂)

“吧国”是噶喇吧(Kelapa)国的简称,狭义是指荷属东印度的首府巴达维亚(今雅加达)。雅加达在被荷兰人侵占前,曾是万丹王国(Banten)下港属地,原名巽他·加拉巴(Sunda Kelapa)。1511年马六甲王国被葡萄牙殖民者侵占之后,许多穆斯林商人迁移至西爪哇的万丹。万丹因而在16世纪中叶到17世纪初期逐渐发展成为强盛穆斯林苏丹国。万丹国王派遣一位王子镇守下港,并在该地兴建王子宫殿,爪哇人称其地为“雅加达”(Jakarta)。而Kelapa在马来语中意为“椰子”。据清朝王大海的《海岛逸志》卷六《花果录·椰》所载:“椰名噶喇吧,吧国地多椰,华人因称曰噶喇吧。”一直到今天,雅加达还被华人称为“椰城”。而广义的吧国则是指荷兰人统治下的东印度群岛,除爪哇本岛大部分地区之外,还包括外岛的部分地区。

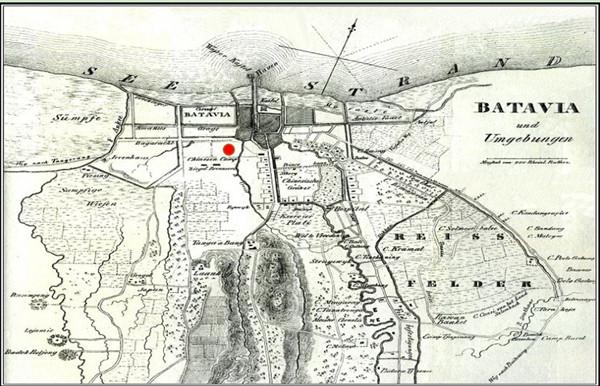

“吧城”全称巴达维亚城(Batavia),是1619年荷兰人占领雅加达以后的改名,华人简称之为“吧城”或“巴城”。荷兰占领吧城之后,在废墟之上重建了巴达维亚。营建耗时相当长,仅城池(包括五大城门:南门、东门、北门、西门、小南门)建筑就差不多花了半个世纪,直到1681年城区才基本建好,到1726年前后形成规模。到18世纪,吧城城墙向东、西、南三个方向延伸0.5-1公里不等。荷兰史学家维德(Veth)在《爪哇》一书中,将东印度公司统治时期的吧城,分为“城区”(Stad)和“乡区”(Ommelanden),并指出乡区的大致范围——乡区包括丁脚兰(Tangerang)大区(Afdeeling)的一部分、干冬墟(Meester Cornelis)大区的全部、茂物(Bogor)大区的大部分。

1726年的巴达维亚

我们可以从上图中看到,当时吧城港口中不仅有中国船只,还有荷兰船只和当地的船只。在19世纪30年代被新加坡取代以前,吧城是远东、东南亚地区最大的通商贸易口岸。在东南亚和远东历史上,在中国海外贸易及世界贸易史上,吧城都占据了相当重要的地位。

“吧国公堂”。公堂的设立与1740年(乾隆五年)所发生的“红溪惨案”有关。“红溪惨案”是指1740年10月荷兰殖民者针对吧城华侨的大屠杀。据史料记载,有超过一万以上的华人惨遭荷兰人的屠杀,其中居住在吧城城内四、五千的华人被屠杀殆尽,只有大南门外还留下六位华人妇女和一个不足14岁的女孩。这一血腥的“巴达维亚大屠杀”,使得流经吧城的洪溪为鲜血染红,因得名“红溪惨案”。吧城华人甲必丹(管理华人事务的官员)的设立,最早可追溯1620年苏明光(苏鸣岗)被荷属东印度公司任命为吧城华人甲必丹。但在红溪惨案之后,吧城内的华人男性基本都被杀或被关押,包括原来甲必丹、雷珍兰等华人官员,因此荷兰殖民当局就从万丹请来一个华人——林明光来担任吧城华人甲必丹。林明光在1742年(“红溪惨案”后的第三年),向荷兰殖民当局请建甲必丹府——“吧国公堂”由此形成。据《开吧历代史纪》载:乾隆七年(1742),吧城总督“伴熊木又买黄銮光大厝,建甲必丹嘧喳唠厅(公堂)”。嘧喳唠厅是马来文审判厅的意思。而1861年《吧公堂记》则明确说明了公堂的性质和职责:“夫曰‘公堂’何?公者,平也,公平察理;堂者,同也,同堂论事。情有真伪,事有是非,非经公堂察论,曷以标其准?”

吧城华人公馆。1742年吧国公堂设立之时,地点在吧城城北靠近海关的旗竿街(Jalan Tiang Bendera)。此后,因为荷兰统治时期吧城城区晚上要关闭城门实行宵禁,对华人做生意出入颇为不便,再加上城市本身的发展,吧城华人居住区逐渐往城南迁移,大多数华人官员以及华人居民大都住在吧城小南门外。到19世纪初,华人官员往往不在城北的公堂办公,而在城南自己的府第中办公,从此公堂又称为公馆。19世纪20年代,吧城华人甲必丹高长宗向荷印当局申请在小南门闹市区的中港仔(Jalan Tongkangan)建宅邸(公馆)作为实际的办公处。后来公堂一直租用该公馆为公堂之用,直到1861年,玛腰陈永元等人以公堂的名义与资金买下这座建筑物,从此公堂与公馆遂合二为一。

吧国公堂(公馆)成立后,甲必丹、雷珍兰等华人官员们每星期择一日在公堂审理案件和商议处理华人社区的公务。由于事务日繁,到了1750 年公堂增设朱葛礁(荷兰语 Secretaris,书记官)一职为公堂的秘书,以协助甲必丹和雷珍兰处理日常事务,即所谓“大朱”。至 1766 年又增设一名朱葛礁为副书记官,俗称“二朱”,自是遂有正副两名书记负责协助处理公堂的日常事务。1837 年,吧城华人甲必丹陈永元升任玛腰(荷兰语Majoor,为军队里的少校军衔),总理公堂事务,于是公堂遂成为玛腰之公署。

图中红点标识即为吧城华人居住区(Chinese Campong)

因此我们可以简单总结一下,吧城华人公馆(吧国公堂)几个名称的异同:①公堂、公馆,是中文称谓,指官员审理案件,召开会议和处理公务的所在;②嘧喳唠厅,是马来文Bicara一词的音译,意为议事或审判。嘧喳唠厅,亦即议事厅或审判厅;③华人评议会,是荷兰文Chineschen Raad van Batavia称谓,全称为“巴达维亚华人评议会(理事会)”。称谓所显示出的中西合璧色彩,同样也显示在其印章上。

吧国公堂(吧城华人公馆)与海外华人一般的民间组织或团体有所不同,吧国公堂(公馆)系由荷兰殖民当局委任吧城华人官员以中国传统习惯来处理华人社会内部事务的管理机构。这与殖民者分而治之的种族“隔离政策”有关。公堂所行使的司法行政职权,既包括了对华人民事案件的审理查勘,也包括了对华人婚姻进行登记注册,以及对华人塚地、庙宇、义学、街衢(华人居住区)等民政事务的管理和维护。在某种程度上,公堂将司法、民政以及社会公益福利事业的管理组织机构融为一体,集官府衙门、慈善公益机构和地方庙宇组织等诸多社会功能于一身。

1930年代公堂的外观和内景

在东南亚华侨史上,吧国公堂(吧城华人公馆)不仅是历史最为悠久的东南亚华人移民社会的管理组织机构之一,而且也以其丰富的历史档案文献资料而著称于世,这些珍贵的第一手原始档案记录了吧城华人社会近两个世纪的发展历程。

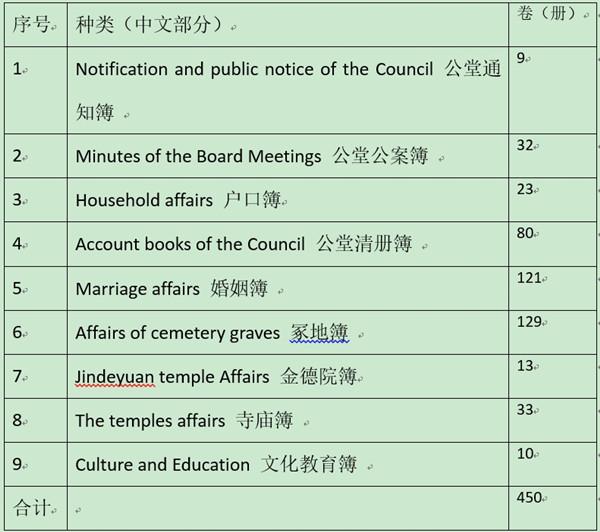

公馆(公堂)档案的分类及其主要内容

现收藏于荷兰莱顿大学汉学院图书馆的公馆档案文献,有646卷(册)本,涵盖的时间从1772年至1950 年。这些档案基本上为中文文献,少量卷本为荷兰文和马来文,而马来文的文献多为 1920 年以后的记录。经过整理和分类的公馆档案(中文)文献主要有以下九大类构成,共450册。

公堂通知簿包括公堂的会议通知簿、公堂通告簿与公堂各类公文往来的挂号簿,以及华人居民的身份证、工作许可证等。

户口簿主要包括户口册(1878年至1884年),新客簿(1853年至1912年)和种痘簿(1872 年至 1875 年)。

公堂清册簿分为公堂总清簿、公堂日清簿、公堂年结册及其它帐簿,内容涉及公堂的各种经济往来与日常用度、职员薪金及属下华人义冢与普通墓地的经营账目等。

金德院簿保存了吧城华人最早的佛教寺庙的档案,由金德院题捐簿、厝税器具簿、器具杂物簿及日清簿组成。

寺庙簿由完劫寺地租簿、安恤庙大伯公圣诞题捐簿、重修观音亭题捐簿、以及筹建佛教总堂题捐簿组成。

文化教育簿由学校、体育、报刊、社团四个部分组成,记载了吧城六所华校1934年至1949年间的学生名册、通讯簿,以及中华商会联合会、吧城福建会馆、广肇会馆等社团资料。

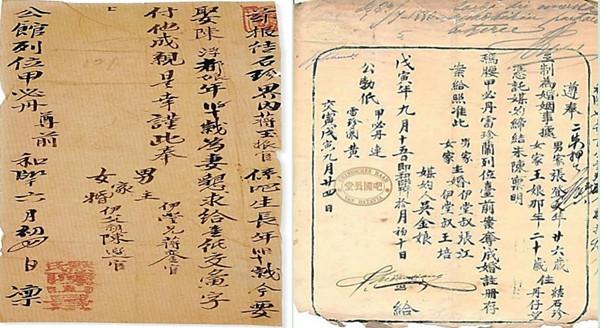

婚姻簿由成婚注册存案簿、结婚登记簿、离婚书三大部分组成,成婚注册存案簿份量最大,计有75册之多;结婚登记簿由结婚申报书与结婚批准书构成,计有37册;离婚书档案由退回存档的结婚证书以及离婚书与复婚书组成,计有9册。

冢地簿由冢地分类簿、冢地综合类簿、风水买地申报书、冢地风水买地附单以及冢地碑铭簿5个部分组成,主要内容包含了死者姓名、年龄、去世时间、墓地的大小方位、以及购买墓地和丧葬的支出费用等。

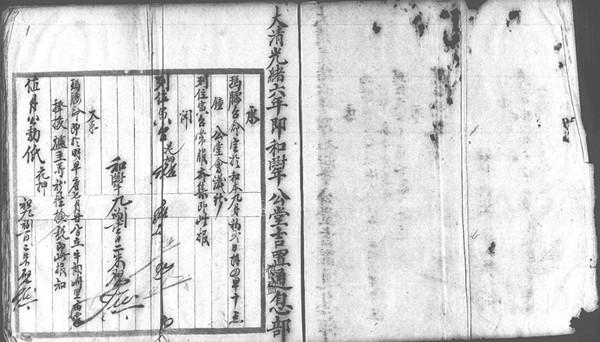

特别值得一提的是公堂公案簿,它由公堂案簿及公堂案牍簿两大部分组成,为公堂审理华人民事案件的记录以及公堂有关华人社区的重大事件的会商与决议记录。其中中文部分共有32册,年代跨度为1787至1920年,期间有短时期的中断或缺漏。以马来文记录的公案簿共有17册,年代为1909年至1964年。因为该部分档案的连续性和完整性,并且涉及了华人社会的方方面面,成为日后档案整理的重点,以及学者们研究和利用的主体。

公堂通知簿

结婚申报书/成婚注册存案簿

公馆(公堂)档案的整理与研究现状

档案的发掘。对吧城华人公馆档案文献的研究和利用,直到上世纪70年代才开始。最先利用公馆档案进行研究的是法国著名汉学家克劳婷·苏尔梦(Claudine Salmon)和丹尼斯·龙巴德(Denys Lombard),他们在1970年末利用公馆(公堂)《寺庙簿》的资料并结合实地调查,撰写了有关雅加达华人宗教生活的开拓性著作《雅加达华人:寺庙与公共生活》( Les Chinois de Jakarta : temples et vie collective,1977)而这批公馆档案得以系统性地发掘、整理和分类,为我们今天研究者所使用,则归功于印尼华裔学者欧阳春梅女士(Myra Sidharta),她在1991年首次撰文对残存的公馆档案文献的内容进行分类介绍。正是在她的不懈努力下,这批残存的公馆档案得以重新引发了学术界的关注。

尽管除吧城之外,荷印殖民当局也曾先后在三宝垄、泗水等华人聚居的城市,实行过华人甲必丹制并设立华人公馆。但是自20 世纪初以来,随着时代的变迁,华人公馆的司法自治权受到越来越多的限制,三宝垄与泗水的华人公馆先后在1930 年代初被荷印政府关闭,两地的华人公馆档案也在1933年前后下落不明。正因此,这批残存的吧城华人公馆档案文献才更显得弥足珍贵。

1995年经荷兰莱顿大学包乐史(Leonard Blussé)教授等多方努力,公馆档案捐赠转移到荷兰莱顿大学,从而得以重见天日。也正是从1995年开始,针对公馆档案的修复、分类和编目工作正式开始,由此也开始了厦门大学南洋研究所(院)与莱顿大学长达二十多年的合作历史。南洋研究所(院)前后有十几位师生赴莱顿大学参与档案的整理与研究。特别是吴凤斌教授,在荷兰旅居十年间,全身心投入公馆档案的分类、修复与整理工作,我们现在看这批档案原件时,还能看到许多吴教授手写的修补记录。

档案的整理。公馆档案的整理大致可分为三步:①对现存公堂档案进行修复、分类和编目;②公堂档案的部分文献进行校注出版(《公案簿》);③公堂档案的部分文献内容及数据进行电脑录入并建立相应的数据库(《婚姻簿》及《塚地簿》)。值得一提的是中荷研究人员在第二步中的合作。1999 年由包乐史教授提议,“公馆档案研究”被纳入莱顿大学与厦大的校际交流框架之内。鉴于《公案簿》的中文档案有32卷(册)之多,字数近250万,几乎占整个公馆中文档案的四分之一,是现存公馆各类档案中分量最大、记录最有系统、保存最为完整的部分,涵盖了从18世纪末至20世纪初期吧城华人社会的政治、经济、法律及宗教等多方面的内容。因此两校研究人员决定合作对《公案簿》档案的中文文献进行标点、校勘和注释,并由厦门大学出版社出版发行。自2002年出版第一辑以来,截至2017年已出版至第十五辑,累计整理原档案28册。

此外,荷兰莱顿大学图书馆现已将全部的公馆档案进行扫描,并作为其特色馆藏提供给广大读者在线阅读。(详见:https://www.library.universiteitleiden.nl/special-collections )

整理校注的中文部分《公案簿》

档案的研究现状。以公馆档案文献为基础并结合有关历史文献资料撰述而成的吧城华人社会史专著,首推包乐史教授和吴凤斌教授2002年出版的《18世纪末吧达维亚唐人社会》一书。

该著作以《公案簿》和《婚姻簿》中大量的具体案例,分析和揭示了18世纪末期(即荷兰东印度公司统治后期)吧城华人社会生活的各个方面。因为公案簿和婚姻簿都有18世纪末期的记载,而其他档案基本都是从19世纪20年代开始的,因此该部分史料价值非常高。

第一位以公堂档案资料为基础撰写博士论文的是莱顿大学的陈萌红博士,她在2011年以荷兰文撰写了《1843-1865年巴达维亚华人社会:以吧城华人公馆档案为中心的研究》(De Chinese gemeenschap van Batavia, 1843-1865. Een onderzoek naar het Kong Koan archief)。该论文探讨了第一任玛腰陈永元在位期间,吧城华人公馆的组织机构、吧城华人的社会经济活动、新客移民,以及吧城华人与当地土著及其他民族的关系等问题。2013年莱顿大学另一位博士生莫妮卡(Monique Erkelen)撰写了博士论文:《巴达维亚华人评议会的衰落》(The Decline of the Chinese Council of Batavia: The Loss of Authority and Prestige of the Traditional Chinese Elite amongst the Chinese Community, 1900-1942.)。她的创新之处在于综合运用了马来文和中文的公馆档案文献,从荷兰殖民当局和华人社会双重视角,系统分析了20世纪初巴达维亚华人评议会所面临的挑战。厦门大学南洋研究院沈燕清博士则利用公馆《公案簿》档案资料,考察和分析19世纪鸦片包税制度在爪哇的建立、推广及其对华人社会及民族关系所产生的影响,其博士论文已在2013年正式出版——《荷印殖民政府鸦片税收政策及其对爪哇华人社会的影响》。此外,厦门大学李明欢教授以吧城公馆的《冢地簿》档案资料为基础,于2003年发表的英文论文:《从炎黄子孙到印尼大地之子》(From ‘Sons of the Yellow Emperor’ to ‘Children of Indonesian Soil’ : Studying Peranakan Chinese based on the Batavia Kong Koan Archives),堪称运用公馆档案资料探析印尼土生华人社会最具代表性的优秀研究成果。

自2002年以来,随着吧城公馆《公案簿》档案陆续的校注出版,为研究者从历史学、社会学乃至法学等角度来考察和分析吧城华人社会提供了不可多得的第一手原始档案资料来源。据不完全统计,目前国内外学术界以《公案簿》档案资料为中心的学术研究论文已发表了数十篇之多,至于利用《公案簿》档案为基本资料已撰写和答辩的硕士学位论文也有十余篇。所以吧城公馆档案资料的史料与学术研究价值由此可见一斑,在“史学研究与论文写作”方面极具潜力,大有可为。

研究成果

结语

由于公馆(公堂)档案文献时间跨度长、涉及面广、且数量巨大,对它的全面认识和了解以至充分地利用永无止境。在现存的公堂档案中,目前仅限于对《公案簿》、《户口簿》、《婚姻簿》和《冢地簿》等四大类中文的档案文献的初步整理、考察和论述,且不够完善和全面。至于《通知簿》、《清册簿》、《寺庙簿》及《文化、教育簿》等其他档案文献的整理和研究,尚未充分展开。特别是对存量较大的《清册簿》,以及中国传统簿记制度在海外华人社会经济活动中的地位和作用等相关问题,还有待于继续加以深入细致的研究。

在过去20多年里,厦大和莱顿两校学者合作,整理校注了28册《公案簿》原档以及编纂了70余册的《成婚注册存案簿》。而吧国公堂档案的中文部分有450册,中外文档案总数合计有646册,还有很大部分等待学者们的发掘和利用。因此特别鼓励年轻的学生朋友们运用尚未整理出版的公馆档案,全方位多角度进一步研究吧城华人社会的历史变迁。

评论