“魔都”的虚像与实像——从日本动漫作品中的上海形象谈起

作者君↑

(一)

有关上海的日本动漫画作品,汗牛充栋。更有热心人士已经做了详尽的整理工作。(详细参见豆瓣:《日本动漫中的魔都上海(前篇)》,《日本动漫中的魔都上海(后篇)》)在此姑且当个搬运工,以飨读者:

漫画作品:

《王道之狗》(安彦良和) 《虹色的Trotsky》(安彦良和) 《龙-RON》(村上纪香) 《黄土之战》(川口开治) 《星間桥》( きゅっきゅぽん ) 《苍天之拳》 《南京路に花吹雪》 《上海丐人贼》 《1999上海夜未眠》 《上海異人娼館》 《李香兰》 《SHANG-HAI 1945》

动画作品:

《闪光的夜袭》 《CANNAAN》(迦南) 《金钱掌控》(C、钱未来式)

不难发现,以上作品中的上海,大多是近代时期(1840-1949年)的上海。其所呈现的上海形象多种多样,如果一定要找出其中的最大公约数,恐怕村松梢树发明的“魔都”一词最为合适。基于历史的作品自不待言(如《虹色的Trotsky》),“魔幻”或“科幻”色彩浓烈的作品同样,将“魔”作为上海的底色。如《闪光的夜袭》第1话,开篇就将“国际化”、“繁荣”、“混乱”作为上海的标签。

其实,日本对上海这座城市的关注由来已久,早在上述动漫画作品之前。与近代(明治-大正-昭和初期)日本政治家、文学家、艺术家的“上海情结”相比,今日面对“红色上海”的现实写就的作品实在是小巫见大巫。如前所述,“魔都”这一称呼正是来自《魔都》一书,横光利一更有小说直接名为《上海》。相比中国其他城市来说,上海毫无疑问对日本人来说,有着更大的吸引力。

那么,为什么是上海?

(二)

把动漫画也视作文艺作品的一环,我们可以将从近现代文学中涌现出的上海情结作一种解释:只是将上海作为舞台、背景,而使得自己的故事更具有宏大的设定、即、某种异域感。不过,这种仅仅出于商业上的需求而将中国作为背景的做法,从好莱坞大片借景中国的案例可以发现,其故事与背景是高度分离的。上海只是一个微不足道的要素,今天可以发生在上海街头,明天就可以在孟买贫民窟。对于美国观众而言,神秘的东方需要一个具体的符号,而其扮演者恰好是上海而已。

即使并非为了市场,而是为了追求一种异域感,有意与本国拉开距离,将舞台放置在外国(如《天狼》,开头的战斗发生在上海);这样的故事也从一开始就与舞台所在地关联稀薄。不是上海吸引日本故事,而是日本故事需要上海。对于今天的日本观众而言,近代上海这一舞台所能带来的大体上只是一种新鲜和刺激。小笼包,丸子头,豫园外滩大马路。贴上特定文化标签的“上海”因而在日本观众的“世界”中取得了位置。

然而近代日本人的“上海情节”并非仅仅追求一种异国感。首先,近代上海是真正意义上的国际化大都市。近代著名的哲学家、伦理学家和辻哲郎在《原始基督教的文化史意义》(『原始基督教の文化史的意義』,1921-1922年)一书中认为,今日英美文化在世界范围内的风靡就像昔日希腊化—罗马时代古典文化在地中海地区普及一般:“欧风的衣食住在全世界普及,英语在任何地方都通用,英美的流行歌曲很快地连远东之地也能听见。像伦敦、纽约、上海这样的城市,所有的民族都混住在一起。世界成为一体。”

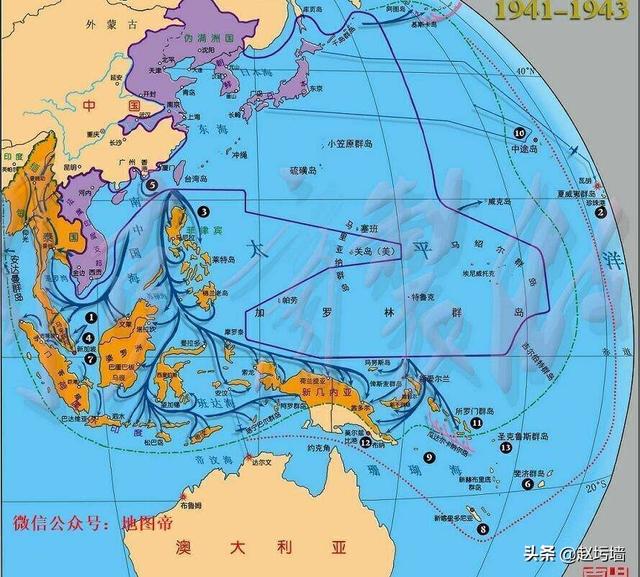

李欧梵在《近代上海的世界主义》中写道:“我的立场与列文森的阐释相反:如果说世界主义就意味著‘向外看’的永久好奇心——把自己定位为联结中国和世界的其他地方的文化斡旋者——那上海无疑是 30 年代最确凿的一个世界主义城市,西方旅笴者给她的一个流行称谓是‘东方巴黎’。撇开这个名称的‘东方主义’涵义,所谓的‘东方巴黎’还是低估了上海的国际意义,而且这个名称是按西方的流行想象把上海和欧美的其他都会联系起来的。而实际上,在亚洲,上海已经替代东京(毁于 1923 年的地震)成了都会枢纽网的中心,这些都会是因贸易、运输和旅笴带来的海运往来而联结起来的。诚如别发书店( Kelly & Walsh )的分支机构所显示的,他们的书籍运送线把下列城市紧紧地联系了起来:上海、香港、天津、横滨、新加坡、新德里和孟买。”

在全球化日益推进的2019年,“国际化大都市”已经是一个不值钱的头衔。引进几笔外资,请几个外国专家,迎接几批外国游客,就算是三线小城市也能自诩实现了“国际化”。但是在18-19世纪之交的东亚,“国际化”有着全然不同的意味。而上海的国际化,在日本历史的不同时期也有着不同的意义。

幕末到明治初年的上海,是西洋知识东传的中转站。无数的维新志士(如高杉晋作),或凭借翻译的书籍、或以耳目所见的物质文明;通过上海,他们第一次接触到西洋文明,并开启了日后一言难尽的“亚洲主义”(アジア主義)的探索。

步入明治时代,建设近代化的民族国家成为了新的时代潮流。上海作为西洋文明的窗口仍然享有她应有的赞誉,但是主权丧失的半殖民地性质这一点,被日本知识人作为反面教材,不断地受到批评。尤其是离开了租界,走进上海县城以及更为广大的内地,日本知识人就认为中国人的“文明”程度实在有待提高。(如芥川龙之介《中国游记》)

然而,伴随着日本近代国家体制的完善,生活在天皇制之下的日本人深切地理解了民族国家版本的“近代”的长处和弊端。严密的制度形成高压的囚笼,知识人渴求逃离渐渐走向“全体主义”(全体主義)的日本,这时候他们发现了上海。上海有着更为原汁原味的西洋文明,同时又有日本所没有的自由——混乱与自由本来就是一体两面的事物。同时,上海有着“海纳百川”式的包容(“海纳百川,追求卓越,开明睿智,大气谦和”是今日上海的城市精神)。不仅是对于来自远方的外国人,对于来自外乡的中国人来说也同样如此。

对于日本知识人而言,作为“东方巴黎”、“冒险家的天堂”的上海提供了一种全球化/国际化版本的近代。而这种版本,在第一次世界大战之后,显然是更加“先进”的模式。这与日本国内所谓“大正民主”或“大正浪漫”的时代诉求正相吻合。

而进入昭和时代之后,对西洋的批判或者说“近代的超克”论(近代の超克)渐渐出现。如果聚焦1928年开始连载的小说《上海》,我们会发现日本知识人立场的转换。在《上海》这一小说中,横光利一 “成功地呈现了主体位置在殖民、阶级和人种差异上的感官差异……民族性就像是银行账户……在上海,也许英法两族意味著最高的存款额,而前革命时期的俄国民族,如奥噶(Orga)所例举的,则意味著财政赤字。帝国主义世界的等级是赤裸裸的。”(酒井直树)“在横光的小说追述中,上海是作为一个充满复杂张力的都市而呈现的,她是各种殖民角色的登场背景,他们因社会等级、经济优势、人种和民族不同而表达著不同的个人自尊或羞耳心感,而人种、民族身份还决定著角色和其他人种、国族的人打交道时的态度。”(李欧梵)国际化都市上海,逐渐展示出它背后帝国主义秩序的底色。而浮在表面的曾经被大正文人讴歌的“自由”与“多元”的国际性格,如今反倒成为了昭和青年痛斥欧美的罪证。

“而自 30 年代起,横光本人就开始了他的自身转换:他从世界主义的姿态上撤离下来,原来在写上海时,他关注的是帝国民族主义和反殖民的民族主义的效应;他后来的小说很明显地表明他已经失去了从前的先锋性,转到一个僵硬的立场上去,为日本的民族主义作文化背书。在日本的新民族主义者眼里,现代历史上作为‘欧洲和远东第一仗’的五卅事件含有截然不同的意义:它昭示著需要由日本来领导建立一个更大的远东同盟来对抗西方帝国主义。”(李欧梵)然而有趣的是,1937年12月,上海沦陷后,日本人在浦东成立了“上海市大道政府”。“大道”出自“大道之行也,天下为公”一句。日本人从中国人手里接过上海之后,所(假装)想要实现的仍是一种“世界主义”,只不过其是日本主导的东方式的世界主义。

(三)

从“近代”的窗口,到“近代”的新模式,再到超越“近代”的试验田,日本人的上海形象伴随着日本历史的发展而变化。异域感只是其中一个因素。近代上海并非只是遥远的异邦城市,吸引日本人的不仅是西洋文明绚烂斑斓的妆点。她为日本自身不同时期的问题提供了纵贯东西文明的解答;她是世界的镜像,她甚至就是世界本身。这或许正是日本人“憧憬着的上海”(西条八十作词、松平晃演唱的昭和著名歌谣《上海航路》中的歌词)的历史实像。

今日,外滩的万国建筑群依旧。然而在“超然独立”了半个世纪后再重回世界舞台,如今的上海已经不再戴着“东方巴黎”的桂冠。对于仰望着、憧憬着上海的人们来说,上海吸引人的究竟是她的世界性还是她的现代性呢?她究竟是世界文明的窗口还是民族复兴的标志呢?

往昔,从东京起航来到上海的日本知识人前赴后继;今日,从上海出发流连于东京的游客数不胜数。前者憧憬着的上海,因其多元与自由而被认为具有“世界”意义;后者所憧憬着的东京,被视为一种相比于大陆更加精致细腻的现代化生活的样板。两者看似相似,实则远隔天堑。不过,对于那些对东京驿、横滨红砖仓库赞不绝口的所谓“旅日学者”们,我们似乎可以提醒他们一句:有空常回家看看。

点评

红茶泡海苔: 就动漫中魔都的表象问题,作者给我们介绍了一种来自近代文学的观点。但是近代文学的叙述如何与动漫联系起来,作者并没有给出有力的解释,希望能够有所扩充。

静希:在日本文艺作品中,魔都是个颇值得玩味的意象。作者以动漫画为引子,介绍了日本近现代文学中的魔都他者,但话说回来,要是能围绕动漫画多进行一些挖掘就更好。写的也太短了,有必要提出批评。

子默:从选题来看,这篇文章本可以做出非常优秀的比较文化研究。上海的形象在许多作品中扮演着复杂的面孔。有如《CANNAN》中隐藏着犯罪自组织的繁华都市,又如《鬼哭街》高科技与武功并存的“武侠朋克”异乡。这些作品中,“上海”是传统与现代,封建与进步等模糊不定的对立符号的杂交场域,并作为他者的“奇观”以魔都之名烙印于消费文化,对具有商品价值的刻板印象再生产起到一定的推动作用。作者末尾提到的昔日日本人对上海之憧憬与今日中国人对东京之憧憬之不同是值得继续切入的。很遗憾这篇文章只为我们的思考开了一个头,而且也并没有结合具体ACG作品表现以分析自己提出的问题。

评论