首任局长回忆:最高检反贪总局成立前后

罗辑(1990年代)。本文图/受访者提供

反贪往事

本刊记者/李明子

发于2022.2.21总第1032期《中国新闻周刊》

一辆旅行大巴驶过故宫东侧的北河沿大街147号时,明显放慢了速度。导游十分熟练地指着一块印有金色仿宋字的暗红色花梨木门牌介绍:“这是我们国家的反贪总局,最高检也在这个院里办公。”

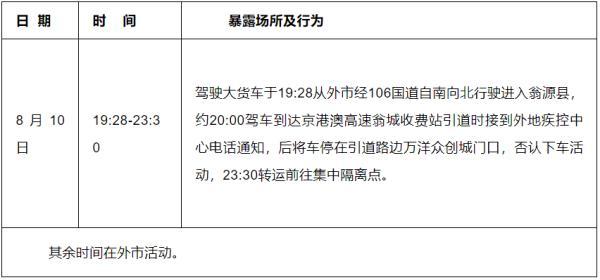

这是1996年前后寻常的一天,中华人民共和国最高人民检察院反贪污贿赂总局(下简称“反贪总局”)刚成立不久。反贪总局揭牌成立的时间是1995年11月10日,一亮相便引起国内外媒体的关注。紧接着,它办理了北京市人大常委会原副主任铁英受贿案,再次轰动全国。反贪总局也成了外地人来京旅行的热门“打卡地”。

“反贪总局只是最高检的二级单位,说最高检也在反贪局院里办公,本末倒置了。”回忆起这段往事,曾任反贪总局第一任局长的罗辑说。

从1993年开始筹办反贪总局,到1997年卸任首任反贪总局局长之职,罗辑主导办理了北京首钢总公司原助理总经理周北方受贿行贿案、北京市原常务副市长王宝森案、广东省人大常委会原副主任欧阳德受贿案等诸多大案要案,引发全社会关注。

一起非法集资引发的案中案

1994年6月21日,一封署名“江阴市深受其害的单位”的举报信送到了江苏省委。信件举报无锡新兴实业总公司的实际经营人邓斌非法集资,引发一批企业因巨额资金逾期得不到偿还而陷入停产、半停产。

经查,从1989年8月到1991年8月,邓斌以江苏省原无锡县金城湾工贸公司、中光公司驻无锡办事处等单位名义,以联合经营和做外贸生意为由,以年利率60%的高利为诱饵,非法集资32亿余元。案件涉及江苏、广东、北京、上海、浙江、湖北、山西等7省市368个一级集资单位。

在上世纪八九十年代,官员受贿的金额不断上升。罗辑回忆,当时某市一位厅级干部因受贿5000元被立案调查,另有一些厅级干部落马只是因为收了一台彩电。而到了1994年,全国百万元以上的大案增加到了400多件,1995年,百万元以上的案件就超过了600件。不过,这些都不及邓斌案金额的千分之一,该案很快惊动了北京。

罗辑告诉《中国新闻周刊》,邓斌当时是北京市一厅局级单位劳动服务公司的老总,她被捕后,非法集资的每笔来源和去向都要交代清楚,其中可能会牵扯出国家公职人员,最高检需要掌握情况。

从1994年7月起,无锡市检察机关抽调了300多名检察干警查案,但江苏省检察院在调查邓斌案期间却没有按规定向最高检备案。当时46岁的罗辑任最高检贪污贿赂检察厅厅长,在北京苦等案情进展无果,他便带人赶赴南京,花了一周时间整理案情资料。罗辑要求,凡涉及公职人员的内容,一律摘出,按人分类,涉及地方官员的交由地方检察院处理,罗辑梳理的重点是北京的官员。

办案人员发现,邓斌劳务公司所服务的机关单位,如有官员到香港出差,邓斌都会先安排该官员到深圳阳光大酒店入住,在官员出境前贿赂1万港币,官员出境后,邓斌陪同到港,再行贿1万港币。原北京市国家安全局三局政委李敏就出现在这份受贿名单中,由此揭开了一系列官员腐败问题。

李敏被捕后,交代出首都钢铁总公司助理总经理周北方、北京市长秘书陈健等人的行贿受贿情况。《检察风云》杂志于2017年刊登的一篇文章记录:有一次在轿车里,周北方一边说笑一边拿出60万港币,分给李敏、陈健、何世平每人20万,何世平当时是北京市村镇通讯开发公司总经理。李敏事后办理了周北方妻女赴香港定居手续,又收受周北方贿赂60万港币。

罗辑回到北京前,写好相关立案报告。时任最高检检察长张思卿听完汇报后表示,要先解决周北方的问题。当时周北方人在香港,如果先抓捕在京的陈健等人,周北方很可能潜逃。“当时商量了几个方案,要么押解回京,要么以工作的名义调周北方回京汇报,但都觉得不妥。最后的方案就是等,等周北方回北京,再动手。”罗辑回忆。

1995年2月13日,正月十五前一天,周北方突然回京,准备为其父过寿。最高检已经和北京市公安局提前打好招呼,周北方一入境,公安部门就掌握了他的行踪。周北方在东四十条立交桥附近的东湖宾馆入住,当天傍晚,他开车离开宾馆一段距离后,被公安干警抓捕,随后被带到大兴一处中纪委培训中心,交接给最高检。罗辑带人连夜审问,当晚便突破了周北方受贿1428万元的事实。该案也被称为“二一三专案”,罗辑为专案组组长。

从地方反贪局到反贪总局

随着周北方、王宝森等系列案件的办理,反贪呼声越来越高,反贪总局应运而生。

1985年前后,全国开始了严厉打击经济犯罪活动。罗辑回忆,“严打”主要针对的是价格双轨制下的走私和倒买倒卖等行为。由于物品价格计划内外有两套定价系统,一些官员及其亲属利用职权获得低价物资,倒卖到市场上,赚取高额价差。这些具有官方背景的倒买倒卖者,也被称为“官倒”。

“政府原来没管那么多事,随着改革开放深入,审批权越来越多。”罗辑举例说,从钢材、煤炭,到常见的水泥,都有计划指标。拿到这些指标,转手卖到市场,就是一笔启动资金,那时一个进口车指标就能卖两万多元。

1988年底,时任最高检检察长的刘复之向中央报送了一个《关于检察机关把反贪污受贿列为打击经济犯罪重点的报告》。《报告》把《刑法》第一百五十五条、第一百五十八条和《刑事诉讼法》第十三条,以及检察院的有关机构设置、职责功能都详细地罗列了出来,并明确提出,把惩治贪污贿赂犯罪作为打击经济犯罪的第一工作,作为检察工作的重点。该报告获得中央认可。

1989年5月5日,刘复之率领中国检察代表团访问新加坡、泰国,时任广东省检察院副检察长肖扬以代表团副团长身份随同。飞行途中,刘复之向肖扬说了他关于建立惩贪系统机制的设想,问肖扬:能否在广东先试验一下,在检察院内部设立一个反贪污贿赂的专门机构,加强侦查工作?肖扬表示赞同。肖扬后来在他的《反贪报告》一书中回忆,他酝酿已久的建立惩贪系统机制的设想与刘复之的想法不谋而合。此前,为解决“经打办”撤销后案源不足、推动反贪机制改革等问题,肖扬已经主导在深圳建立了全国首个经济罪案举报中心。

访问回国后,肖扬很快将他《关于设立“反贪污贿赂工作局”的若干设想》发表在1989年第5期《现代法学》上。肖扬主张,“反贪污贿赂工作局”(以下简称“反贪局”),是一个隶属于检察机关,比检察机关低半格,有权威,手段齐全、装备精良、反应灵敏、有相对独立性的反贪污贿赂专门侦查机构。它集举报分类、侦查预审、技术手段、信息存储、情报网络、预防犯罪于一身,形成反贪污贿赂“一条龙”。这些设想后来都得到了最高检同意和广东省委的批准。

1989年8月17日下午,刘复之看到“广东省反贪污贿赂工作局将于第二天挂牌办公”的方案后,给肖扬打去电话,对“方案”只提出一点问题:机构名称。刘复之说:这个机构如果不是设立在检察院内,那么和中国现行法律关于贪污贿赂等案件由人民检察院直接立案侦查的规定就不符,与其这样,不如不设。刘复之的意见是,在“广东省”后面加上“人民检察院”几个字。1989年8月18日上午,广东省人民检察院反贪污贿赂工作局正式成立。

据不完全统计,自第一个反贪局诞生后五年,全国已有24个省的450多个基层检察院建立了反贪局。

上海大学主办的期刊《社会》曾刊文回顾,广东省反贪局成立后,最高检向全国推广了广东的改革经验,并于1992年向中央提出了在最高检内部设立反贪总局的改革构想。

当时在最高检贪污贿赂检察厅大要案指挥中心工作的杨书文告诉《中国新闻周刊》,最初计划成立一个规格高、相对独立的部门,人员要高配,但未明确提出“副部级”。杨书文后来曾任最高检反贪总局副局长。

由于最高检主要办理副部级以上和中央各部委厅局级干部的相关案件,“张思卿构想,(反贪总局)应是一个副部级二级局。班子专配,提高反贪局规格,有利于查办握有重权的腐败分子。”罗辑回忆说,但当时各种时机还不成熟,这一构想没得到上级领导同意。

罗辑回忆,1993年换届后,张思卿出差到贵州、广西等地调研走私和贪污腐败等问题,罗辑随行。在回北京的路上,张思卿提出了新的工作指导方针:严格执法,狠抓办案。两个月后,罗辑从最高检控告申诉检察厅调到贪污贿赂检察厅工作,马上经手办理了中国农业银行总行三位厅长涉嫌受贿案、财政部地方预算司司长受贿案。

在办理了周北方、王宝森等系列案件后,“最高检觉得时机比较成熟了,(按)副部级规格,报请中央成立反贪总局,设专职的局长,不由副检察长兼任。”罗辑说,最终反贪总局成立,为正局级机构,但干部可以高配,当时还给各省下文件,各级反贪局局长必须进党组。

新成立的反贪总局共设立6个处室,分别为侦查一处、二处、三处、预防处、办公室和大要案指挥中心。罗辑告诉《中国新闻周刊》,北京“二一三专案”表现出“案中案”的特点,当时直接参与办案的就有90多人,为此,反贪总局除已有的60名编制,常年从各省借调60人左右,共同办案,是当时最高检人数最多的二级局。

1995年11月10日,最高人民检察院反贪污贿赂总局正式成立。按张思卿的建议,制作反贪总局的牌子用上好的花梨木,长度只比最高检的牌子短5厘米。

起草反贪法

与反贪总局筹建同时推进的另一项工作,是反贪污贿赂法的起草。

“反贪污贿赂斗争是长期的,要有完善的法律保障。”刘复之在他的回忆录中这样解释。1989年10月25日,最高检分别向中共中央和全国人大常委会报送了《关于建议将“检察官条例”和“反贪污法”列入人大1991年立法计划的报告》,并提出,要抓紧《反贪污法(草案)》的起草工作。

刘复之发现,当时相关法律有的地方线条粗,执行起来问题较多,需要进行研究、补充,使之更精准。他建议,通过总结新中国成立初期制定的《惩治贪污条例》的立法经验和十年法治建设过程中执法的成功经验,在刑法、刑诉法和补充规定的基础上加以规范,对一些新的犯罪行为作出法律上的规定,确定定罪处罚的标准,以有效开展反贪污贿赂工作。

“比如说回扣,改革开放初期,企业回扣严重,到底该怎么界定?是改革开放的润滑剂,还是经济毒瘤?”杨书文举例说,调研期间,经济界、企业界、法学界专家多次讨论,划定了一个标准,“明扣”不算犯罪,如签约购买一定数量产品可打折扣,但“暗扣”、阴阳合同则是违法的。

杨书文告诉《中国新闻周刊》,最初是朝着特殊法方向起草反贪法,既包括实体法,又包括程序法。比如《刑法》是实体法,规定对构成犯罪的可以进行侦查,而在反贪初查阶段,能否采用调取、查封账号等必要的侦查手段,如何取证,属于程序法,反贪法试图将这两者打通。

是否赋予反贪局侦查手段,这在当时很有争议。肖扬曾撰文分析原因,一是大多数人不习惯用,不会用,甚至觉得没有必要对贪污贿赂犯罪使用侦查手段;二是思想不解放,根本就不敢提出使用侦查手段这一命题。

1990年,肖扬从广东调到最高检任副检察长,成为《反贪污贿赂法》研究起草领导小组的第一任组长。肖扬十分强调反贪机构一定要依法使用侦查手段。

他说,检察机关既然成立反贪局,就要有侦查权、侦查手段和侦查技术,并且要使之法律化。他认为“制定反腐败专门法,就是要以立法的形式统一反腐败工作。反腐败是否彻底,是否坚决,关键还是要依法反腐,走法治化道路”。

1993年4月,最高检在北京召开了一次《反贪法》研究起草论证会。当时草案已经写到第五稿,会上有人直接指出 “稿子不行”,对全国各地反贪实践情况、经验教训和对世界范围内最先进的反贪污腐败经验这三方面,都没有很好地总结。会后不久,杨书文和吉林省行政学院政法部主任周其华被调进最高检,专门参与《反贪法》的起草,周其华后来成为国家检察官学院教授。

当时负责执笔起草的有一二十人,在最高检旧楼2层的一间办公室工作。那是一幢3层高的苏联式建筑,厚墙小窗,屋内地面铺着旧木地板,走上去嘎吱嘎吱地响。斑驳的水泥楼梯上,每天都有人抱着资料跑上跑下,来自全国各地的最新情况汇集到小楼2层的办公桌上,法案起草实际上调动了全国力量。比如研究离退休干部利用原来影响力犯罪的问题,最高检发出题目,全国各省都要搞调研,限期上报。起草小组根据工作需要,也要经常到基层征求意见。

罗辑当时的主要精力还放在办案上,兼顾指导《反贪法》起草,任反贪污贿赂法研究起草小组副组长,杨书文和周其华定期向他汇报工作。每起草完一稿,先是组内讨论、找问题,再请专家座谈。一边呼吁人大立法,一边进行起草。

为防止走漏案件消息,罗辑要求检察机关,初查阶段不需要向任何有关部门报告通气。初查结束,需要逮捕审讯时,再向有关部门报告。“这是在我主持下制定的,也是经中央批(准)的。”罗辑说,这一办案原则也写入了当时的《反贪法(草案)》。

“(反贪法)一直没有被正式列到人大立法计划。法工委没表示不同意,就说你们先起草吧,就这样起草了16稿。”周其华回忆说。《反贪污贿赂法(草案)》从第11稿开始,放弃起草特殊法的设想,转变方向,明确作为《刑法》修改后的专章。

杨书文告诉《中国新闻周刊》,《反贪法(草案)》的研究工作取得了许多重要成果,草案90%的内容都被修改后的《刑法》和《刑诉法》吸收,比如巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、离退休以后收受贿赂等等。1997年10月1日公布实施新的《中华人民共和国刑法》,已将贪污贿赂罪单列为第八章。

同样在1997年,罗辑卸任反贪局长。此后五年,反贪总局先后由副局长戴玉忠、敬大力主持工作,直到2002年,时任副局长的张建南出任第二任反贪总局局长。

国家反贪总局自身也在不断变革。2014年11月,时任最高检副检察长邱学强接受媒体采访称,反贪总局经历从无到有近20年发展,一些影响办案成效的问题逐渐暴露出来,特别是机构设置不合理、力量分散、案多人少、统筹乏力、装备落后等问题日益凸显,已经不能完全适应反腐败斗争新形势的需要,亟待改革。

2018年,国家监察体制改革试点方案提上日程,继全国省、市、县三级检察院反贪部门先期转隶到各地监察委员会后,最高检反贪污贿赂总局也转隶到国家监察委员会。罗辑说:“把对国家工作人员的职务犯罪的查办放到这样一个高地位的机构中,强化了反贪的职能,更有利于反腐。”

(本文的写作,参考了刘复之著《刘复之回忆录》以及肖扬著《反贪报告》)

评论