如果《黑猫警长》没有中止,它会变成什么?

著名美术片艺术家、上海美术电影制片厂导演,动画片《黑猫警长》导演、编剧戴铁郎,因病于2019年9月4日去世,享年89岁。

“眼睛瞪得像铜铃,射出闪电般的机灵。耳朵竖得像天线,听着一切可疑的声音……”《黑猫警长》播出后,迅速红遍大江南北,成为家喻户晓的动画系列片之一。

姚云帆教授指出,戴铁郎的艺术生涯和现代动画“中国学派”的成长有着密切关系,同时也不可避免地带有市场化浪潮中的“美国底色”。《黑猫警长》之所以为国人留下深刻印象,在于它的内容敏锐地把握了八十年代早期的社会生活最隐秘的脉搏。可惜的是,这部作品停留在了第五集,就再也没有后续。如果《黑猫警长》没有中止,它会变成什么?

如果《黑猫警长》没有中止,它会变成什么?

文 | 姚云帆

严格来说,我并没有资格谈《黑猫警长》。原因在于,我并非动画或国产美术片研究的专家,和《黑猫警长》的主创班底没有任何关联,对中国现代动画史的诸多脉络也没有亲身体会和深入研究。今年年初,本来想借学生做创新研究的契机,做一些访谈和实证研究,便托同事赵宜博士联系上了印希庸老师(注:《黑猫警长》制片),想采访他,为完成自己80年代早期文化状况的一系列论述补充更有现场感的材料。结果,学生的项目未能通过,此事未能做成,而戴铁郎先生却去世了。

面对这一情形,我所想的并非是缅怀,而是惋惜和怅惘。一个活化石一样的存在,最终行进到了生命的终点,而他所代表的艺术风格,恰恰昭示着一种独特艺术风格的终结。这一风格得自于中国动画现代化和民族化传统的馈赠,又因时势的突转而形成了与这种风格的断裂。

但是,面对全新的文化工业潮流,它又如此孤寂而小众,只有在亲历者心目中,才成为值得珍视的存在。而更严重的问题在于,这些亲历者并不见得重视这种风格,某种程度上,恰恰是对这种粗糙风格的遗忘和“批判”才是当代中国文化工业繁荣和“自信”背后的底色。面对这种哺育了我们,却又如此令人迷惑的风格学难题,重新思考戴铁郎和围绕他所展开的遗产自然拥有了超出动画史研究的意义。

戴铁郎的动画生涯:“中国学派”与“美国底色”

戴铁郎,1930年生于新加坡,1940年归国,1953年毕业于北京电影学院动画科,1957年进入上影厂动画部,开始了与动画片结缘的一生。

在其创作生涯的早期,戴铁郎一直位列优秀国产美术片的主创团队之中,却并未获得独立策划和导演作品的机会,这部分是因为其父亲受到“潘汉年案”的牵连,而在风格上戴铁郎的秉性也与建国后大放异彩的“民族动画”传统并不和谐。只有在改革开放之后,他才开始实现自己独特的风格。他先后制作和导演了《九色鹿》、《小蓝脸和小红脸》、《警犬救护队》等作品,尽管上述作品中,有一些获得了国际和国内大奖,但最具有影响力和争议的,则是他的作品《黑猫警长》。

应该说,戴铁郎的艺术生涯和现代动画“中国学派”的成长有着密切关系,而其人生命运的沉浮亦和生产这一学派的经济体制和文化体制的盛衰有着密切关系。

1922年,随着迪斯尼动画登陆上海,受到激发的万古蟾、万籁鸣兄弟开始尝试具有浓厚中国特色的动画制作。尽管从产业思路和制作方式上,新兴的中国动画只能借鉴迪斯尼这一唯一的标杆和巨头,但是京戏脸谱、风俗画这些民间中国独有的构图逻辑和皮影这一似乎边缘而“民间”的表征媒介,成为万氏兄弟改造和重塑动画片语汇的全新抓手。

万氏兄弟

与此同时,这一全新动画语汇和其实践方式却又有极强的“美国底色”,万氏兄弟最早的资方,长城画片公司的创始人梅雪俦,是来自于美国的华侨,其对美国动画片的兴趣和敢于实验的态度,最终促成了第一部中国动画《大闹画室》的产生。但是,在建国前,万氏兄弟事业的腾飞则依赖于旧上海的影业巨头联华影业公司,这家公司的资方都为达官显宦,却因为市场的原因雇佣了大量的进步影人,甚至如田汉这样的左翼影人。

《大闹画室》

万氏动画的民间和民族因素、市场化的运作机制和温和左翼的意识形态趋势,成就了早期中国动画民间性和进步性的姿态,这种姿态却并未阻碍其艺术特色和市场价值的发扬。

但是,万氏兄弟的成功,往往掩盖了“中国动画”发展的其它要素,而这些要素对戴铁郎艺术道路的哺育有着至关重要的影响。苏州美专动画科的建立是这些因素中最值得一提的东西。

苏州美专之父,中国著名画家和艺术教育家颜文樑的功绩不得不被提及。这位兼通中西艺术的学院派大师很早就对动画产生了兴趣,他从杨左匋那里了解了现代动画技术和现代工艺美术的渊源关系,后者出身名门是费孝通先生的亲戚,当时正应英资企业英美烟草公司的指派,学习动画技术,并拟拓展中国市场。

杨氏最后直接进入美国的工艺美术界,成为迪士尼公司的一员,又在二战中成为美军的军用伪装品设计师。他参与了《白雪公主与七个小矮人》等动画的动效设计,并在晚年试图独立将中国古典小说动画化,留下了许多画稿。从他留下的一系列独立短片来,他近乎完美地将中国人“润物无声”的水流线美学和美式动画的纯熟动效结合在一起。但是,在资本主义美国,他的理想折戟,这位才华之士因为贫病与孤独自杀于美国。

但是,杨氏的某种国际化视野潜在地影响了同样胸襟开阔的颜文樑,后者创办的苏州美专动画部形成了完整的动画人才培养体系,并在建国初期并入了北京电影学院。戴铁郎的动画修养来自于这一培养体系。中国动画创作人员中由此形成了与万氏兄弟、张光宇等创作者完全不同的某种潜在能量。与后者对纹样、类型化图案和风俗画等传统因素的偏好不同,戴铁郎等生于旧中国却由革命中国塑造的动画作者形成了某种新风格,他们敢于使用更“现代化”的元素,对色彩、体块和西方透视法的理解更加全面。

诡异的地方在于,十七年时期(即1949-1966),他们的声音受到了部分压抑,他们的创作并未成为中国动画的“表征性”存在。这一点在《大闹天宫》的成功中得到了凌厉尽致的体现,一方面,它以“中国”元素和高度的表现力,偶合了面对国内国际矛盾时中国人民排除万难、反抗霸权的“大圣”精神;另一方面,至少从制作体制来看,它不再是商业性和现代性的产物,而是“手工的”、“传统的”、“不计成本的”、“个性的”存在。

《大闹天宫》

宫崎骏、手冢治虫等日本大师们从《大闹天宫》中得到的激励十分巨大,但又十分悖谬:在改革开放初期,从这部“反市场”体制主导的动画大片中获得市场影响的老先生们,呼吁上海电影厂抗拒市场化的潮流,以维持固有的艺术水准时,正是国人大踏步抛弃这一创作路向的开端。

戴铁郎的《黑猫警长》正处于新旧时期的交界点上。他敏锐地把握到了时代和群众的需要,但是在这种需要转化为一种“大众”需要时,他的理想反而折戟沉沙。相对于美术片时期的导演,南洋华侨的身份淡化了戴铁郎对传统文化(尤其是传统民间文化)的借鉴和倚重,改革开放之前,其作品《草原英雄小姐妹》就体现了某种不同于万氏兄弟的具象化、立体化风格,而这种基于立体团块而非依赖纹样和传统戏剧脸谱的造型方式在《黑猫警长》中得到了全面应用。在剪辑和动效上,《黑猫警长》则部分恢复了戴铁郎早年的迪士尼记忆,速度的流畅性和对真实物理运动效果的模拟,则是对“迪士尼十二原则”相当程度上的恢复。

但是,《黑猫警长》的社会成功并非来源于这些艺术上的修正,而是发源自这部动画电影的内容。尽管内容改编自诸志祥的同名“科学幻想小说”,但自戴铁郎的上影厂版本之后, “黑猫警长”的形象才深入人心。戴铁郎敏锐地把握了八十年代早期的社会生活最隐秘的脉搏,从而让《黑猫警长》在攫取了广大青少年内心深处无意识的恐惧之后,重塑了他们的世界观底色。

猫对老鼠的胜利:技术上的乐观,政治上的悲剧

整个《黑猫警长》包含了两种颇为对立的情绪:一种技术上的乐观主义和一种政治上的悲剧意识。这是《大闹天宫》所蕴含的意志自由所无法理解和把握的矛盾。

化身为“猫”的森林公安和通过老鼠一只耳串联起来的犯罪集团进行殊死斗争,两方依靠的并非生物的“自然”本能,而是依靠技术。在《黑猫警长》的世界里,无论“自然”生物学秩序失效了,所有强者都有其“技术”的对立面:食猴鹰的羽翼被螺旋桨所削减,勇武的公螳螂逃不过爱情和色欲的谋杀,麻醉子弹让大象的蛮力沉睡,可以吃掉老鼠的猫却被老鼠所吞噬。只有技术是可靠的,依靠麻醉弹、飞机和防毒面具,黑猫警长和他的朋友们战胜了凭借自然本性所无法克服的对手。在这里,不符合生物学“自然”常识的对抗性运动,指向了一个极其符合“生物学常识”的结果:猫战胜了老鼠。

而在《大闹天宫》中,孙悟空和二郎神的斗法同样依赖超自然的“变化之道”,可是这种变化却化身为自然力量的相生相克:没有绝对的胜利者,只有不断复活的斗争关系——这是一种政治上的乐观主义气质和对变化无条件的拥抱。

至于美国动画《猫和老鼠》中的猫鼠游戏则非常依赖自然化常识,猫在追逐老鼠的过程中,老鼠基本没有主动回击猫,只是在逃避猫设置的陷阱,它是现代资本主义社会关系再生产逻辑的一种体现:老鼠的逃跑隐喻了人们对资本具体宰制形态的逃避,但这一逃避本身又强化了资本主义生产关系的正当性。

与此同时,《黑猫警长》还包含着一种掺杂着黑色幽默的悲剧色彩,它让少年人肃穆,却让他们在成年后为这种肃穆感到羞愧。整部动画片充斥着某种苍白却必然的“牺牲”,这并不符合中国动画的好莱坞底色,也和改革开放之前美术片的基调不符。《黑猫警长》中,对本属于中立状态的科学技术的无限依赖,成为维护正义唯一的力量。科学技术赦免了母螳螂,因为它给出了公螳螂死亡“自当”的“自然”理由;同样,技术则惩罚了吃猫鼠,尽管在生物学上,吃猫鼠“天然地”战胜了猫,但因为“防毒面具”这一超自然的科技产品,迟来的正义最终到场了。

如果说,《大闹天宫》试图展示,人们通过政治斗争,就能无限展开自身的“自然”力量;《黑猫警长》则告诉我们,必须做技术的祭品,我们才能获得某种稳定的超自然力量,一种安全的道德秩序,一种克服一切对立面的权力意志。这一表征本质上也昭示了改革开放道路并不完全西方化的历史选择,这一道路依赖于清晰的敌友区分所奠定的秩序,它并不试图将社会内部冲突完全转化为自由主义式的猫鼠游戏。

诞生于西方的《猫和老鼠》中,只要“主人”开始教训猫的时候,老鼠就会和猫联合,来反对这个永不露面的“主人”。“主人”是资本主义生产关系真正的象征,他/她将技术:无论是政治技术、科学技术还是艺术-技术隐藏起来,从而让所有的对抗性矛盾,转化为一种内部的“权力游戏”。但是,在《黑猫警长》中,技术走向了前台,而主宰技术的权力转向了暗部。

《猫和老鼠》中的主人

显然,看着《黑猫警长》长大的我们当初并不懂这些,但是,不懂并不意味着不能感知。五集《黑猫警长》动画暗示了当时全盘的变格和混乱:“一只耳”暗示着“投机倒把”这种具有鲜明80年代特色的罪名;公螳螂与摇滚乐和色欲的关系涉及新时期的流行文化;吃红土的小偷们暗示了早期国有资产改革的某种隐秘源头;吃猫鼠的非洲源头暗示了中国对本为同道的第三世界黑色大陆的重新他者化;食猴鹰则让人联想到依托铁路网产生的“流窜作案”和新时期早期儿童拐卖的问题……

如果《黑猫警长》没有中止,它会变成什么?

只有通过回忆,并借助历史材料的细节,真正进入那个我们出身却急切想要美化并借以遗忘的“80年代”,《黑猫警长》风格学和社会学的双重意义,才变得显豁起来。

仅仅认识到这一点,似乎还并不足以概括戴铁郎导演的标杆价值。他理解了群众有意识和无意识的需要,并收割了群众的注目。但是,时势的变化使得《黑猫警长》并未从群众文化产品转化为大众文化产品。他和诸志祥先生的冠名权之争并未给双方带来利益,2000年以后黑猫警长的IP化潮流也没有产生真正的商业价值,垂垂老矣的戴老师并未因此收获太多利益。这固然可以用“没有赶上好时候”这样的套话来搪塞;但是,更根本的原因在于:动画片内在的效能和意义只有在20世纪80年代这一过渡时刻才能被人们所理解。当科技与政治治理的高度融合不再是一种想象,而是一种“第二自然”时,人们宁可把动画当成一种“过去”,而不再是一种过去所预言的“未来”了。

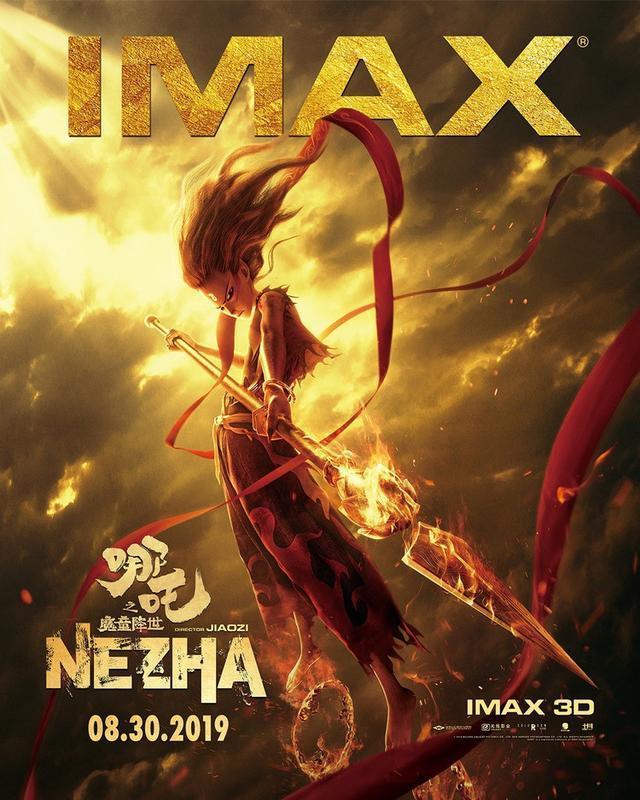

随着日美动画的进入和国产动画的复兴,《黑猫警长》已被看成油腻中年挽住过去时光时信手所捏的泥巴偶像。在《哪吒·魔童降世》赢得交口称赞之时,戴铁郎老师的一生努力似乎只能作为“古迹”来缅怀,而不是作为“遗产”被继承。但是,我们要知道,《黑猫警长》原计划并非五集,中断来自于外力,而非有机的终结。

不过,随着美术片时代的彻底结束,终结和中断的差别似乎不大了。《魔童降世》的制作人和观看者们不再热爱技术和政治的同盟,他们认为“爱”和“自由选择”可以让人们做出正确选择;而在《黑猫警长》那里,爱总是和仇恨与死亡纠葛在一起,和对新秩序的盼望交织在一起,这让人们多了些踌躇,却并未减少了人情练达。

这不禁让我们期待,如果《黑猫警长》没有中止,它会变成什么?肯定与《大鱼海棠》和《魔童降世》不同,也许不会那么叫座……也许……

但是,恐怕那个时代已经陷入了沉默。

【作者简介】

姚云帆,上海师范大学比较文学与世界文学研究中心副教授

本文转载自凤凰网文化微信公号(fhwwhpd)

评论