大厂里的数据奴隶

“All in all you're just another brick in the wall。”

——Pink Floyd《The Wall》

从揭露劳资关系困局的角度来看,我们应该感谢拼多多。

满心期待要“为多多守边疆”的小姑娘,死于新年到来之前。在她没来得及见证的2021,一个拼多多程序员在回公司的前夜自杀,另一位拼多多的员工,因为说出同事被抬上救护车的事实,被拼多多赶走。

在互联网企业里快速蔓延的不是自杀这个现象,而是绝望,被系统支配、被异化的绝望。互联网发展高速发展,少量员工通过技术与平台,撬动了无比庞大的数据与收益。每个员工成为数据与利益链条上,可以发挥无限价值的模块。

所以,当一个个作为上市公司存在的大型互联网公司,对效率与数据规模无尽地贪婪。每一个员工,都会被加时加倍地去榨取脑力劳动。

在比烂的内卷狂潮里,996真的成了“福报”,需要警惕的绝对不该只是996本身,而是在这背后,互联网公司通行的泰罗制“科学管理”模式,以及这个行业对效率、对数据规模无止尽的贪婪。

风口浪尖上的拼多多,不过是这股潮流里被看到的冰山一角,就像拼多多的回应:“这不是资本的问题,这是社会的问题”。

过劳时代

在鼓吹互联网大厂加班这件事情上,如今低调做人的马老师很有心得。

论证“996福报论”的时候,他拿自己举例,说自己的工作强度“肯定是12x12以上”,言下之意,打工人们还不够卷。

马云的算盘打得很清楚,互联网企业工作制的本质,就是优化时间。

优化,是资本们提能增效的核心。早在二十世纪初,第二次工业革命浪潮涌起之时,美国人费雷德里克·泰罗就开始醉心于优化的“艺术”,捣鼓出了“科学管理”理论。

那时美国资本主义经济快速发展,工厂规模快速扩大,但管理制度还很落后,和过去的小作坊一样,就靠管理者的经验支撑起整个工厂的运营。管理跟不上,工人们公然摸鱼,企业主也无计可施。

出生于律师家庭,不小心滑落进工厂里的泰罗想出个办法,由管理者制定工作定额,然后优化生产流程提高效率,“如同节省劳动的机器一样,提高每一单位的劳动产量。”

顺着这个思路,他还提出了管理与执行分离、刺激性付酬制度、劳工培训等其他措施,建立起一套模式。这个模式的前提,是默认所有人都是经济人,做的一切都是为了钱。

泰罗的好友弗兰克·吉尔布雷斯,通过一个实验证明了泰罗制的可行性:他在工地上守着砌墙工人,发现在工人们手附近加一张桌子,可以优化掉弯下腰取砖等动作,经过吉尔布雷斯的研究,砌墙所必需的动作从18个减少到5个,工人每天砌砖的数量从960个提升到2800个。

这次成功的尝试很快普及开,工厂主们蹲进厂房,一步一步盯着工人的动作,有的甚至在车间工人手上绑了小灯泡,配合摄影器材,消灭每一个可以被优化的无效动作。

工人沦为机械的一部分,薪资则是驱动机器的燃料,资本家们明面上为劳工们提高了个人收入,暗地里翻倍地提高人均工作量。大洋对面的列宁都忍不住感慨,泰罗制简直是,“用机器奴役人”。

那时,一位名叫厄普顿·辛克莱的年轻人写信给《美国杂志》主编,对泰罗提出抗议:“他把工资提高61%,工作量却增加了362%”。这本极具影响的杂志刊登了这封信件,但显然,这次抗议没有起到任何作用。

很快,这套方法被福特汽车、丰田汽车发扬创新,通过在优化动作之外进一步优化生产流程、人员安排,形成了流水线系统、精益管理模式后,泰罗制成为大工厂的标配。

富士康是泰罗制管理模式的集大成者。据一位富士康员工回忆,富士康对流水线的管理极其精细,小到工人完成每个步骤的时间,每天在车间要走的路,一个零件到另一个零件的距离,都有明确的规定。工人,不过是被镶嵌进流水线上的零件。

2010年,这间有上百万员工的全球最大代工企业,连续发生18起自杀事件,14死,4伤。

这次事件的幸存者田玉,跳楼的时候还不满17岁,回过头看在富士康的日子,她说自己只是每天维持着重复劳动的最低生活标准:吃饭、睡觉、以及在流水线上检查产品是否有划痕。没有抑郁倾向,也没发生什么扳机事件,跳楼的决定就这么在她心里出现了。

十年过去,富士康的工厂还是机械一般准确地运转着,而泰罗制,则在互联网公司里孕育出新的成果。

流水线上,工人被榨取的只是简单的劳动,哪怕在“血汗工厂”富士康,加不加班也可以自主选择。而在互联网行业,新世纪的打工人们被榨取脑力、创意、时间,他们不在流水线上用机器生产产品,但他们的大脑就是一台台行走的机器。

为了发挥机器们的最大价值,互联网公司疯狂推崇加班文化,马老师喊出“996”是福报并不出奇,胆子更大的拼多多,已经把每个月超过300个小时的工作制落到了实处,美其名曰“本分”。甚至,拼多多为了节减成本,被拼多多刚开除的员工王太虚曝出,提供的饭菜经常都是馊掉坏掉的,这个消息得到了众多在职场社交社区里,十余名认证为拼多多员工的网友附和。

35岁下岗、绩效考核、361模式,焦虑是大厂们手里挥舞的大棒,财富自由的诱饵,则是抛给打工者的糖。这是一场合谋,整个行业的顶层设计者们,一起榨取着这个行业底层的劳动力。

那些制度的牺牲者,死在下班路上的女孩,倒在送餐途中的中年人,以及哪怕下了班,也不敢从工作里缺席,拼命在卷的每一个底层打工人,根本没有停下脚步去思考的机会。

全社会用命换钱的浪潮里,月收入两千还是两万,本质上都一样。

互联网公司推行泰罗制的动机,依然是效率。严格贯彻8小时工作制的公司,和采取马老师的12小时福报理念的公司,固定支出的部分,比如社会保险、住房公积金以及各种办公费用,几乎一致。

但薪资和收益则天差地别。严格八小时的公司,在同等规模工作输出的前提下,需要拥有更大的人力规模,也会相应的降低薪资水平。而在“福报”公司里,每个人拿到的薪资大幅增加,却要负责正常公司两到三个人的工作量。

比如互联网公司的运营岗,在小企业平均月薪8000多,工作节奏955,而在大厂,两万多的月收入,往往代表着一个人要承担三四个人的工作。

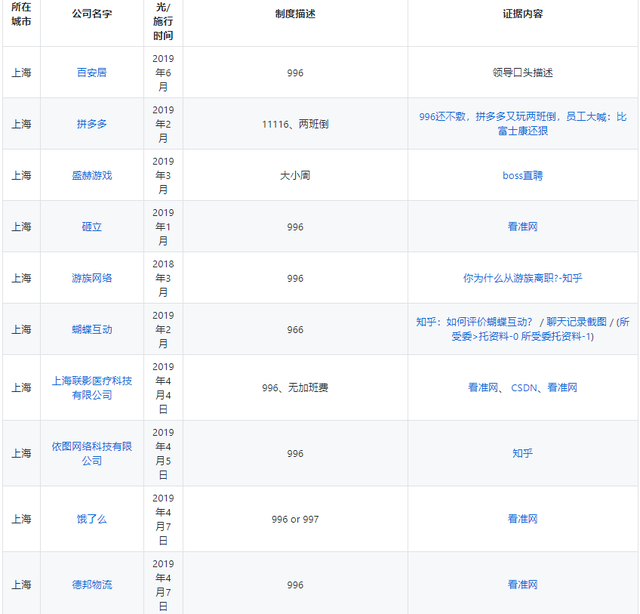

在效率就是生命的互联网行业,福报公司人员规模小、成本低,但工作交付时间短,显然更具有竞争力。这是国内互联网行业的常态,在程序员自救网站“996.ICU”里,推行加班文化的企业名单,几乎涵盖了所有我们能想到的互联网品牌。

在美国,这种互联网加班超时工制已经演化出更高级的形态。硅谷那些大公司的总部园区几乎是一座座独立的“城市”,工作、娱乐、就餐、休息,所有常规生活功能都能在公司内部完成,所谓的“福利”设施,模糊了工作和生活的边界,让员工更长时间地停留在公司里。

这才是高级的剥削形式。

另一边,从猝死的中国大厂员工,到街头上那些位于系统最末端的外卖员、快递员,整个社会已经形成过劳合理的共识,打工人们争着互相踩踏,却很少有人质疑这个模式本身是否正当。

过劳不是个别企业的弊病,而是整个社会,尤其互联网行业的制度性问题。无论怎么假以“奋斗者”、“福报”、“创业者”等概念矫饰,如今国内互联网企业通行的管理模式,还是把人当作零件的泰罗制。

极端推崇效率的泰罗制,和互联网行业堪称天作之合,两者互相融合以后,用机器奴役人的管理理念,迈向了让人变成机器的新台阶。

数据的奴隶

逐利是资本的天性,能撬动几何倍级数据的大型互联网公司,更是如此。

大型互联网公司,由于可以通过网络触达和撬动大规模的数据,一定程度上,它就成了一个杠杆。对数据充满想象力的大型互联网够公司,和资本市场更是天然的结合体。能做出点名堂的互联网公司,都在寻思着去上市。

季度财报压力,年度财报压力,每一份财报都在逼着上市公司不断想办法将业绩数据做得更漂亮。然而,由于自身撬动的,已经是超大规模的数据。因此需要扩大规模,需要寻找新的增长极,那互联网公司本身就得更加极致更加高效率地去获取效益。

业绩数据又从哪儿来?对于互联网企业来说,还是规模。

互联网经济看起来是一种与工业时代的生产完全不同的经济形式,但在本质上,互联网公司骨子里还是要靠规模经济赚钱。只不过,是用极端缩减的成本,去赚无限规模的钱。

以美团为例,根据美团点评去年的Q2财报,这一季度总收入为人247.22亿元,外卖业务占到了总营收的58.83%。巨大的收入背后,是不断扩张的入驻商家和外卖小哥规模。

2020年上半年,从美团平台获得收入的骑手数达到295.2万人,其中新增骑手达到138.6万人。

但骑手和商户们,享受不到规模带来的红利。

一位美团入驻商家统计了2014年以来平台的抽成比例,发现最早的8%已经涨到22%。与此同时,外卖员的收入却持续下降,有数据显示,2018 年美团骑手成每单平均收入4.78 元,到2020年,美团骑手每单平均收入只有4.5 元 。

一边对外膨胀,一边对内挤压。这样的情景,在新老互联网企业间不断上演。

2017年,成立仅两年的拼多多赞助了东方卫视的《极限挑战第三季》,成为特约赞助商,在节目里,通过贴片、滚动字幕、以及物品出镜的方式进行植入,连嘉宾们送礼物都是用的拼多多的盒子。

这之后,拼多多一路演变成赞助狂魔,从央视到地方台,从地方台到网络综艺,拼多多的logo无处不在。

这当然不是钱多烧得慌。品牌赞助可以帮助提升品牌知名度,吸引更多的用户,提高其对平台的认知、认可和信任,快速扩张用户规模,这也是拼多多的百亿补贴、拼团砍价等等运营策略的目的。

伴随着疯狂的推广,拼多多的用户数一路猛增。

2017年,拼多多平台活跃买家数是2.448亿,订单量只有43亿笔,到了2018年末,活跃买家达到了4.185亿,总订单量达111亿笔。

靓丽的数据让拼多多得以在短时间内成为美股上市公司,和电商巨头阿里巴巴、京东分庭抗礼。

但只要数据一掉,拼多多立马就受到资本的反噬。

2020年8月21日,拼多多发布2020年第二季度财报。数据显示,其年化12个月GMV12687亿,同比增长79%,低于公司一季度108%的增速;单季GMV增速同比仅增48%,增速远低于市场预期的70-85%,相对于一季度腰斩。

这份财报一发布后,拼多多盘前股价快速跳水,一度跌了超过13%。

资本总是在用脚告诉你:没有效率,就只能被抛弃。上市公司,也不过是业绩数据的奴隶。

为了追求业绩、利润和数据,互联网企业们异化成了另一种存在。

早期的互联网公司,普遍都是每天工作6天。时至今日,即便在每周五天40小时工作制已实行25年后的今天,仍有少数互联网企业或科技企业以每周工作六天为常态;而很多勉强实行五天工作制的互联网企业,员工加班到晚上9点甚至11点,是另一种常态。

尽管少有公司会用规章条文强制要求员工加班,但可怕之处就在这里。因为,这是一种行之已久的互联网文化。

在这种文化的浸淫之下,哪怕是做完了当天所有的工作,到了下午6点也不敢下班;如果一个月统计下来,你的加班总时长是公司垫底的,会觉得羞愧,遑论休年假这种非分之想。

“996福报论”,正是这种互联网文化的真实写照。

有一年小米年会,有个许愿树环节,全体员工写个愿望,每个合伙人都抽一个愿望帮助满足。本以为大家会写出国旅游,苹果电脑啥的。结果全场抽奖只有一两个人是物质愿望,其余全部是希望周末不上班,晚上不加班,现场好不尴尬。

然而,没有一个合伙人敢承诺未来可以一天不上十二个小时。到最后主持人都挂不住了,但凡遇到不加班的愿望,统统作废,重抽。结果越废越多。整个环节,雷军的脸,是绿的。

即便如此,当时加班盛行的互联网企业仍然是求职者眼中的香饽饽,是社会眼里的高大上企业。

往回几年,互联网大厂仍然是财富和地位的象征,进入大厂的门槛起步几乎就要求研究生的水平,更遑论985、211之类的名校限制。

无数年轻人挤破了头想要进去,即便心里很清楚,进入这些所谓的大厂之后,自己面临的加班无休无止,但在大厂开出的薪资面前,自己仍然愿意选择接受。

当时的互联网企业,还不是现在这般,被视作“邪恶”的代表。

事实上,早期的互联网更多的是在做一种基础设施建设的工作,帮助整个社会搭建起互联网社会的架构。包括支付、出行等等层面。

2013年,支付宝推出余额宝,互联网金融浪潮掀开,此时,社会上关于余额宝这类产品的合法合规性存在很大质疑。但监管机构的态度是支持和鼓励互联网金融创新。

当时,有研究员在央视的新闻采访中直言,余额宝的出现,无疑提出了金融业管理、监管的新课题。这种创新,肯定会对经济发展、金融业的发展有促进作用。

此后,一系列的“互联网+”,被当作是社会进步,也被当作是经济发展的新方向,“马爸爸”们的名号也一天比一天响亮。

但如今,为何互联网企业会成为人人喊打的过街老鼠?

随着互联网企业的壮大以及互联网流量红利的到顶,他们索取的越来越多。

如今,互联网企业们面临的竞争更加激烈,靠着寻找新一片蓝海来创造财富的路子,几乎走到了尽头。而为了增长,互联网企业们连曾经看都不会看一眼的卖菜业务,也要亲自上阵抢夺。

可见流量焦虑、增长焦虑已经到了何等“变态”的地步。

随着互联网行业竞争的白热化,互联网企业们在追求效率的路上走得更加激进。

越来越多的业内人开始抱怨有关于职场中遇到的种种不公:没有加班费;管理混乱;工作环境恶劣;升职空间被卡死,各种口水满天飞。女人被当成男人用,男人被当牲口用;女汉纸、壮丁,也成了互联网公司职员相互调侃的口头语。

行业裹挟着所有的玩家,你不参与就出局。对企业来说是这样,对企业内部的个人来说,也是这样。

更重要的是,他们无处可逃。

996是中国独有?

所以,996加班,年轻人猝死这种状况,是不是只有中国独有?

西欧发达国家,德国周工作时间只有26个小时,法国是28小时,瑞士周工作时间是30小时,英国是32小时。即使是经济状况极差,曾经宣布破产的希腊,周工作时间也只有39个小时,这是欧洲周工作时间最长的国家了。

在世界近两百年的商业史中,加班现象首先出现在英国,随后伴着产业转移的浪潮在全球落地生根。

在东亚特有的勤奋文化加持下,加班现象变本加厉。率先进行工业化的日本带了一个“坏头”,后发的韩国、新加坡、东南亚、台湾、香港、中国等地区纷纷效仿,形成一种独特的东亚式加班文化。

中国周工作时间最长,达到49.5小时,韩国46.5小时,日本45小时,东亚地区总体工作时间明显长于欧洲国家。

加班文化盛行背后,是在全球经济的产业地位不高,导致的同质化竞争。

东亚国家的产业发展起步晚,在中端通往高端的赛道,只能通过加班来拼命追赶;而在中低端赛道,东亚国家则和其他众多国家和地区陷入刺刀见红的红海竞争,这种同质化竞争,也必然加剧了内卷化加班文化的盛行。

以家电产业为例,日本原来引以为傲的家电产业的上游,依然被欧美国家掌握着高端技术,而中低端,日本被中国和韩国赶超,生存空间越来越狭小,几乎冲击得全军覆没。目前,日本的汽车制造产业,在欧美和中国的新能源汽车产业冲击下,似乎也正在走家电企业的老路。

东亚的工业化起步比欧美晚,高端赛道纷纷被欧美占位、卡死,英美掌握了金融,高科技资源,法国和意大利主导文化产业,德国占据制造业中高端赛道,澳大利亚负责提供资源,相互补充,不存在太多同质化的竞争。在相对宽松的竞争压力之下,加班的诉求也就没那么强烈。

对于加班的不同态度,除了经济产业上的差异,还有社会制度上的区别。

北京时间晚上9点,北京亦庄、深圳南山、杭州萧山等互联网公司办公聚集区的灯火辉煌,很多互联网公司的员工还没有结束一天的工作。

而在美国硅谷,并不流行996,特别是互联网大公司,加班并不常见。在硅谷,当地时间下午四五点的时间段是交通最拥堵的时候,晚上7点以后,硅谷的101高速公路基本上一路畅通。

这就是中国和美国互联网公司在加班这件事上,最直观的差异。

硅谷为什么没有形成996加班文化?

不是不想,而是不敢。

首先,让员工加班的成本极高。以硅谷所在的加州为例,如果雇主要求员工工作超过8个小时,超出部分必须支付1.5倍工资,如果超过12小时,超出部分必须支付2倍工资。这首先是一笔很大的成本。

如果克扣员工加班费,美国企业要付出更惨痛的代价。美国社会从19世纪开始的劳工运动让劳工保护的概念根深蒂固,对劳动者的员工类型、最低收入和劳动时间有三重底线来保障劳动者的权益。

按照劳动者员工类型划分,美国法律将雇员按照职业类型和收入水平不同划分为可以享受加班费的“非豁免员工”和不享受加班费的“豁免员工”。

还是以加州为例,如果员工状告雇主欠加班费及未达到最低工资,加上罚金、律师费、诉讼费,索赔额少则3、5万,多则几十万,上百万美元。

而加州法律要求所有的公司必须把劳动法和举报电话贴在公司,在这样的情况下,想要形成996的文化几乎不可能。

2014年8月,美国劳工部宣称,LinkedIn将向驻加州、伊利诺伊州、内布拉斯加州以及纽约州分支机构的359位在职以及前员工支付330万美元加班工资和250万美元损害赔偿。LinkedIn被罚主要是因为大量“ nonexempt employee”(非豁免员工)的加班未被记录与支付。

这种社会制度上的严苛,让不加班慢慢变成了美国企业的价值观之一。

如果美国的科技公司,像中国的58同城、饿了么、拼多多这样的企业要求员工加班,参考美国相关法律规定和案例实践,这些互联网大厂可能会遭到员工举报,集体诉讼和劳动监察部门调查,面临巨额补偿和损害赔偿及罚款,公司品牌受损,公司股价下跌,甚至面临刑事责任。

然而,没有推行996,加班也少之又少的情况下,也并没有让硅谷这些科技公司失去创造力,并不妨碍他们站在全球各个产业链的金字塔尖上。

而美国还有像glassdoor这样对雇主的点评网站,如果一家公司常常加班、员工福利差,可能会招徕无数的差评和低分,影响公司未来的招聘。

回到拼多多员工“王太虚”因为拍到救护车被公司火速辞退这件事上。

拼多多的高管和人事在与员工谈判的时候,用近乎威胁的论调告诉员工,如果被公司辞退,员工的辞退理由会被写进档案跟着一辈子,包括以后找工作、背调都会受到影响。以此,企图让员工签订一份主动离职的协议。

在中国,互联网企业在极端追求效率的竞争环境下,把加班文化推到极致。在中国的职场,多的是这样被“威胁”的场景,但他们甚至没有申辩的渠道。

除了社会制度因素,在遏制加班文化无底线延伸上,欧美员工有着比中国员工更敏锐的感知和行动力。

2020年的新年假期后的第一个周一,400名谷歌员工宣布他们联合组建了一个工会,工会以谷歌母公司 Alphabet 作为命名,向集团旗下所有员工开放,简称为AWU(Alphabet Workers Union)。公开成立后仅一天,又有几百名谷歌员工加入了 AWU。

这是全球互联网产业中心——硅谷的第一个大型工人工会。

工会,在美国通常存在于传统行业中。19世纪,美国的石油、铁路、钢铁等工业高速发展,需要大量劳动力驱动。工人们拿着微薄的工资,却要在极为恶劣的环境下长时间工作。工人们能联合起来,通过劳工运动和组织化的工会,为美国工人赢得了「双休日」、「八小时工作制」等基本权益。

工会通过工人支付的会费维持运转,而工会代表工人利益与企业谈判,要求企业提高工资,改善劳动环境。工会代表的核心诉求通常是两个:工资、劳动环境。

而这两个诉求,在硅谷,都不成问题。

在遍地是钱的硅谷,薪资和工作环境都远高于平均水平。所以长期以来,硅谷工程师们不需要工会。

而谷歌的AWU跟传统的工会不同,传统工会通常单纯代表员工利益的,而AMU更多代表的是员工的价值观。

过去几年,就像我们的社会越来越关心互联网公司的996加班文化一样,来越多科技从业者开始关注社会问题,包括职场多元化、薪酬歧视、以及性骚扰等问题。

在这些价值观问题上,就跟那个因为拍到救护车而被拼多多解雇的员工一样,底层员工和互联网公司管理层之间有着天然对立的冲突矛盾。只是,在不同的环境下,他们有截然不同的处境。

2019年4月2日,基于那个掀起巨浪滔天讨论的“加班996,生病ICU”的话题而形成的996.icu网站,在国内的浏览器,已经被禁止访问,并称这个网站为“非法和欺诈性网页”。

而墙外,世界各地的网友正帮助996.icu翻译成英语、日语、意大利语、俄语,不断有人加入并起草“反996许可证”的法律用语。直到今天,反996社区依然是GitHub上最活跃的社区之一,也有越来越多的开源项目加入到此阵营中。

在996.icu网站被中国的浏览器禁止访问后,有外国工程师在Python开源社区上问,“告诉我,我能为中国工程师们做些什么?”

放眼全球,996并不是一个无解的命题。只是,社会选择不同而已。

评论