滨下武志谈华侨、侨汇与亚洲经济圈

黄一彪(上海交通大学历史系硕士生) 整理

2020年8月25日,由上海交通大学学生社团“交大史学社”与致远学院“珠三角归侨的历史与发展观察”社会实践团联合举办了滨下武志教授的访谈会。活动由历史系蒋勤副教授主持,张志云教授参与指导,与会学生主要有交大史学社社长黄一彪、归侨观察实践团组长陈杰奇,以及20余位史学社、实践团和历史系的同学。本文系访谈整理稿(经滨下武志教授审阅)。

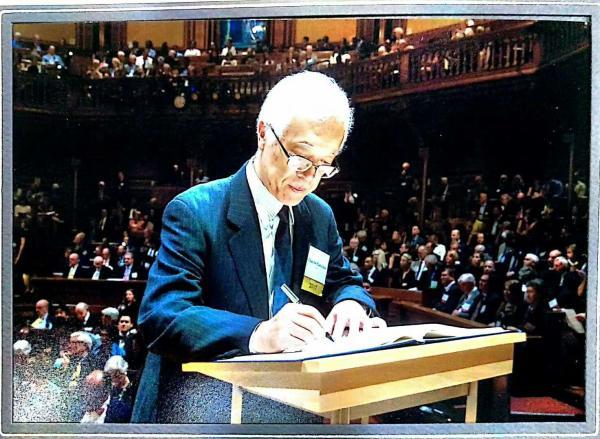

滨下武志,日本著名历史学家,曾任日本东京大学、京都大学和龙谷大学等大学教授,中山大学亚太研究院前院长,现任中山大学历史学系教授、上海交通大学历史系访问教授。2017年,当选为美国人文与科学院外籍院士。主要研究领域为中国社会经济史、东亚经济史及东南亚华侨华人史等。

滨下武志教授当选美国人文与科学院外籍院士

张志云:滨下武志师从田中正俊教授,打下了坚实的社会经济史基础,后加入东洋文库(那时称为莫理循文库),接触海关史,最终成长为亚洲派学者。他最想理解的便是亚洲之所以成为亚洲,是否有特殊的社会经济网络在其中起作用,华侨与港埠之间的金融传播到底是怎么展开的?在此之下,滨下老师花了大量时间理解何为侨批与侨汇,前往香港与东南亚数百次,始得逐步将研究成果组合成为整体。

滨下武志:我在阅读汇丰银行档案时,注意到其中间杂着大量侨批资料,东南亚各地或者欧美各银行及分行之间存在支票来往,侨批在金融方面的研究很值得关注。当时,日本亚洲派学者也强调虽然华侨华人主要前往东南亚与欧美地区,但这些人群对日本明末以后特别明治维新后的近代化过程也具有重要影响,认为他们的活动对神户、横滨地区的近代化起到了较大的推动作用。

黄一彪:您的研究中常有“网络”一词的出现,该词在您的研究中是否有特殊的含义?地方的、区域间的网络与贸易组成了亚洲经济圈,那么近代华侨的经济活动体现了亚洲经济圈的哪些特征?

滨下武志:网络一词的概念来自社会学中的扩大的家族或宗族的互相关系,或者市场跟组织的中间关系。“缘”代表了社会结合的网络关系,三缘由血缘、地缘与业缘构成,而最近使用的五缘还包括文缘与善缘。文缘代表文化性的关系,如共同的语言、生活习惯或社会中的文化活动;善缘则为共同参与慈善、善事,做好事的活动关系。华侨、华人与华裔之间的时代关系也被叫做网络,第一代被称作华侨,第二代为华人,第三代则为华裔。如第一代从福建移民至新加坡,在新加坡出生叫为华人,而从新加坡移民至澳大利亚,第三代就被叫作华裔。移民的发生主要有“推”、“拉”及“来往”三方面的动因。福建多山地,耕地资源有限,谋生需求推动他们向外移民。东南亚的自然资源比福建沿海更为丰富,因而东南亚有着明显的拉力与吸引作用。他们的活动范围由此固定,人的来往移动就形成一种网络。华侨华人的生活区域从中国东南沿海的农村转移至东南亚的城市,在此之下,他们能将家乡社会的习惯与风俗移植到移民区域,但也可能需要改变旧有的生活习惯与生活形态,以适应当地环境,或者面对新的生活环境时,他们甚至会逐渐产生新的生活方式。因而,“维持”“改变”与“新开”三部分是我们理解他们网络的重要内容。从构成来看,人、物、钱及信息的流动构成了华侨华人的移民网络,这也可以视为他们在亚洲的经济活动范围。我们讨论的亚洲经济圈不一定是国家之间的范围,即由一个个国家经济圈加起来的总和。这个圈可以是海洋贸易的范围,也可以是城市里一位华商经营的活动网络。以华侨华人商业网络为代表的贸易圈或移民圈或文化生活圈均可被称为亚洲经济圈。

黄一彪:您提到华侨依托亚洲经济圈来进行侨汇流动,侨汇也加强了近代东亚金融体系的完善。请问在您看来,在华侨、侨汇影响下的金融体系是否牢靠、稳固,是否带有社会人情的封闭与保守特征?

滨下武志:一般认为侨批在家乡与海外华侨之间具有固定、传统的特征。但我们在东南亚做调查时,发现那里曾存在金融机构,即侨批局或汇兑局。资金通过这些机构流转,钱一旦从海外华侨手中离开,其流动就变得非常自由,外国银行也参与其中的活动。这里,我推荐Frank H. H. King的The Hongkong Bank in Late Imperial China,1864-1902,书中提到汇丰银行分行在亚洲、欧洲或美国等地的变迁即可反映华侨华人聚集的历史变化。我的研究选择马六甲的汇丰银行分行,相对来说,现存有关东南亚档案中的侨批,除了最多的新加坡之外,不少出自马六甲。我去当地访问的内容与汇丰银行分行相关,也主要咨询曾任侨批局、汇兑局的老板,发现华侨华人的钱不一定从海外直接寄汇至家乡,众多金融机构都参与了中间环节。侨批的钱被用于投资亚洲经济贸易圈中的商品,涉及资源包括锡、橡胶、大米等,如很多来自泰国的大米被运送至广州、香港。侨批的钱已然不单是侨批本身的钱,所涉及的商业与金融活动也由此逐渐扩大。所以,我认为多层性是理解亚洲经济圈的重要特征,最底层为侨批的海外华侨跟他们家乡之间的双方关系,上层则有批局与商贸关系,而再上面有包括外国银行的国际金融关系。最底层为传统和固定,但是在上层有非常活跃和国际性的金融活动。我们也许可以说侨汇经验上已经得到了现在的衍生金融的因素。

《华侨、华人与中华网:移民、交易、侨汇网络的结构及其展开》,东京:岩波书店,2013年。

黄一彪:远赴欧美的华侨相较于身居亚洲的华侨,在经济行为与活动上有哪些区别吗?

滨下武志:我刚刚提到了“维持”“改变”与“新开”三种方式。中国人旅居东南亚的历史比较悠久,活动频繁,来往密切,所以他们去东南亚能维持较多共同的生活习惯,新马华侨在这方面具有典型意义,他们的活动时间长久。美国在19世纪后半期开始大规模建设铁路,不少华人前往打工。欧洲方面则稍微不同,像浙江省温州、青田等地居民主要通过印尼、越南与马来西亚等地的殖民地网络集中前往法国或荷兰,而并非由家乡本地直接出发。区域性的特色是比较难说的,新华侨与老华侨之间也未必有明显区别。但他们的行为活动又与自身的历史过程、移民背景、移民地的政治情况、欧美双方的关系等均有关联,像菲律宾马尼拉的华侨华人在19世纪之前与西班牙有关系,反而在20世纪以后与美国的关系就比较密切。

黄一彪:您强调中国的商业化程度很高,其中合股模式也比较常见,这种经营模式对华侨群体有什么特殊意义或影响吗?

滨下武志:学界对海外华侨华人的企业经营模式有很多讨论。他们经营模式中的投资关系与国内传统经营的投资关系相类似。不过,我们难以明显概括或确定潮汕、广州或者中山华侨华人商人固定的经营模式。但从他们的历史过程来看,像香山华侨华人开设的企业及其相关活动具有开放性与社会性的特征,前往澳大利亚经商,回来后又在香港、上海等地开设百货公司。厦门、福建的商业网络非常密切与亲密,而潮州商人主要从事大米贸易,有潮州自身的国际网络,呈现了相对集中的表现。非公司企业的做法,一直到现在国内的非公司企业或者说民间、私人企业或个体户的运作,都不一定是古老的,也不一定能说是非正式的。各个地方与国家的中小规模企业经营有自身特色,所以我们现在看重非公司企业中的经营方式部分。虽然华侨华人企业的经营规模不算大,但小规模经营使得他们能够快捷地建立网络,合股也以比较方便的方式进行。面对外部较大的变化时,他们也容易改变经营与运作方式。当然,这也带来了一些经营上的弱点,但我比较看重这种方式的优点。

黄一彪:相比多数社会经济史研究依赖的史料,如会馆征信录、商业账簿及族谱等,华侨、侨批等问题的研究在这些民间资料上的使用是否有很大的不同?

滨下武志:这个问题很重要,也值得更多的研究。所以我简单介绍,汕头大学图书馆与潮州侨批馆合作的侨批数字化资料库,我也参与其中。从八十年代起,我开始整理并研究侨批资料。如今被发现的侨批资料大量涌现,数量逐渐达30万件、60万件,厦门、潮州及广州等地发现并收藏的量越来越多。侨批封面贴有邮票,这也直接引发了收集邮票的收藏家与文物商贩的兴趣。海外来的邮票在市场上的价格越来越贵,侨批资料的市场价也水涨船高。虽然零散的侨批大量涌现,但我们难以系统、总体地了解侨批运作,对还原历史情境造成了很大的困扰。所以我们还需书信、账簿、家谱或者其他生活留下的史料等综合性资料来理解。通过多次阅读,我们可读懂与了解一片一片单独书信上的内容,但仅靠这样的释读是不够理解历史脉络的。另外,五邑大学张国雄、刘进老师通过书信研究来分析华侨怀念故乡的心理动态问题,而比较研究也有讨论移民至美国的意大利人怀念故乡的心理。不过,这已涉及心理学问题,超越社会经济史的探讨范围了。

陈杰奇:您的研究覆盖了近代以来的华侨活动,华侨群体与中国近代化之间有何关系?新中国成立后华人、华侨的经济活动相较于之前有哪些变化?

滨下武志:现在,我比较注意中国海关医生的历史背景,晚清民国的一些留学生归国回到广州后,开始推动改变广州的医疗技术、设施与体系。从企业角度,华侨华人企业在东南亚的投资活动,对华南地区在经济、政治及文化方面产生了重要作用。任何一个在外游历的人都属于家族或宗族的部分,即使外出也仍在家族或宗族网络之中。海外华侨的生意、生活是总的宗族活动的一部分。他们送回不只是金钱,实际上促进这些金融来往的网络体系也渐渐将外部的各种知识和习惯引入。梅县华侨博物馆魏馆长和我说,如果一开始离开家乡外出做生意、生活,在大概30年左右的期间内,除了维持自己生活以外,会将剩余部分寄给家乡支持家里的家计。然后可以退休或回来,外出与否对这些家庭成员来说没有很大的差别。所以我所说血缘、业缘与地缘是三位一体的,他们都利用了这三个因素而维持和加强宗族、生意、家乡的纽带。新中国成立之后,国内法律的变化引起了华侨华人生活的重大改变,如在家庭分财与婚姻关系等方面。在很大变化过程当中,侨批可以用来表示自己仍归属家庭成员,被用来表达家族分产的权利。

陈杰奇:您认为当今东亚地区的经济体系与近代东亚经济圈有什么异同之处?中国新世纪移民潮对中国,乃至世界的经济、政治秩序有什么直接影响?

滨下武志:这个问题非常重要,涉及内容也比较广。改革开放四十年对经济、政治、文化以及学术界均有影响。我早期做调查时,是比较难于访问华南的侨乡,所以先去了东南亚调查寄汇侨批的那群人。八十年代后半期起,我开始集中关注浙江、福建、江苏、广东等沿海一带地方乡镇企业的模式,并前往这些地方调研。当时就通过上海社科院联络,前往温州调查,因为温州改革开放的特色运作吸引了我的注意。改革开放带来的变化也推动了新移民,比较来说,老移民不一定全面参与了新的经济活动,新移民在亚洲里的活动范围与影响力越来越大。这里,我再介绍贾海涛、石沧金所著的《海 外印度人与海外华人国际影响力比较研究》一书,国内有些学者注意到印度移民在国际上的变化,他们也从国际比较研究来分析印侨与华侨在数量、活动与地方性影响等的异同。虽然我们可以集中讨论中国移民的影响力,但同时要注意到他们处在国际性的网络中,与他人兼具合作与竞争,因而从比较研究来看新世纪中国移民潮的影响会更有意思。此外,学界开始使用“融入”一词来讨论华侨华人的影响力,分析移民在当地社会地位的深化过程。

《海外印度人与海外华人国际影响力比较研究》

张志云:您刚刚说融入,但我们提及Western imperialism时,常用penetrate来解释,而当我们理解overseas Chinese的融入现象时,会不会选用immerse?这两者的活动是非常相似的,有没有人将 informal empires penetration与the overseas Chinese immerse作比较研究?

滨下武志:很值得做,但现在研究海外华人的学者集中讨论这些群体的活动过程及变化,不一定直接在结果上讨论。对融入的英文词汇翻译也是有争论的。

蒋勤:社会学、人口学比较常用assimilation,和志云讲的有蛮大差别的。

滨下武志:同化很值得我们讨论,蒋老师提到的assimilation与当地政府的移民政策相关。施坚雅(G. William Skinner)就在讨论泰国华人的同化现象,反而印尼华人在这方面就不是很突出。所以同化一方面是当地政策的问题,同时也是华人与当地社会之间的关系问题。

张志云:我稍微补充滨下老师对同化的解释,assimilation在相当程度上是侧重国家自上而下的政策,但融入则强调local group localization,即移民本身主动想要走进社会。我刚刚讲到penetration这件事,有趣的是,融入常用在当地那些不太强势,或者在文化、科技等方面不见得有优势的族群。

滨下武志:融入主要在欧洲文化层面使用的比较多。

张志云:我再问个问题,你从海关派开始做起,你了解中国海关档案、HSBC档案、横滨正金档案及华侨档案等,但我发现你似乎没有常提及满铁档案。这是因为在你的时代,大家都在做这方面的研究而不想介入呢,还是你有什么样的倾向才不去碰满铁资料?

滨下武志:我也看满铁资料,如他们的人事资料。我就在关注国内和海外公司的人事移动的规律与特点,以及满铁与横滨正金银行、朝鲜银行及南洋拓殖公司之间的竞争与对立关系。虽然我还未介入满铁本身的研究,但正着手逐步搜集他们上海分公司的活动,特别在南方的历史活动的资料。

责任编辑:于淑娟

校对:刘威

评论