周绚隆:克莱门特的《金瓶梅》翻译(上)

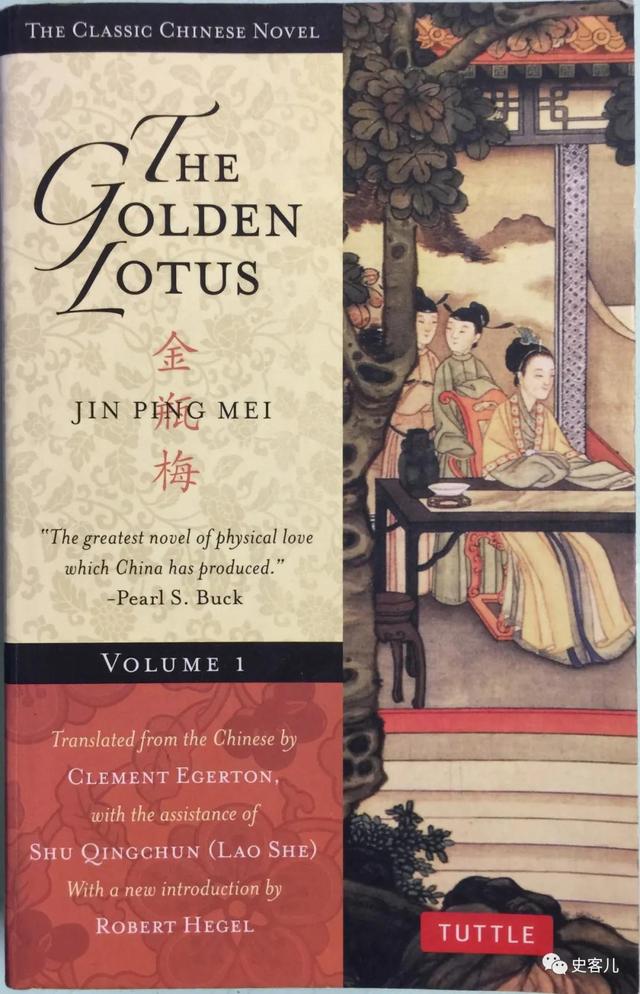

1939年,英语世界同时出版了两部《金瓶梅》译本,一是克莱门特·埃杰顿(Clement Egerton)从中文翻译的全译本,一是伯纳德·米艾尔(BernardMiall)从弗兰兹·库恩(Franz Kuhn)的德译本转译的节译本。克莱门特的译本名《金莲》(The Golden Lotus),分四册,由伦敦的劳特里奇与基干·帕维尔出版社(Routledge& Kegan Paul)出版。米艾尔的译本名《金瓶梅:西门庆和他六个妻子的历险史》(ChinP’ing Mei: The adventurous history of Hsi Mên and his six wives),此书仅一册,由宝德利·海德出版社(The Bodley Head)出版。

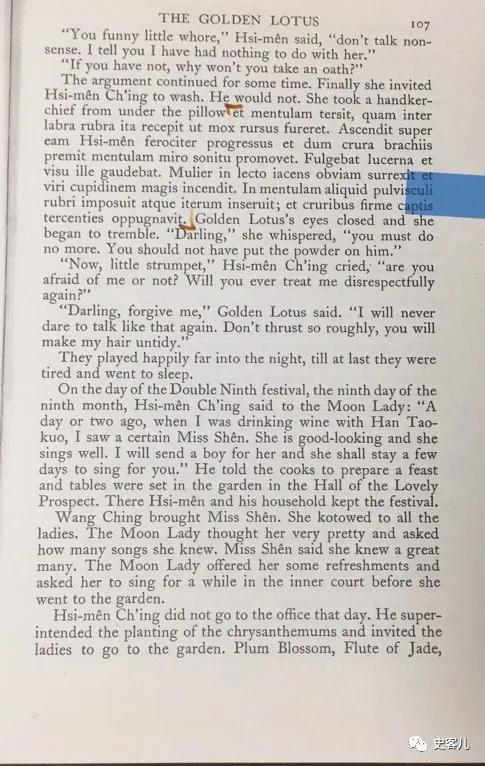

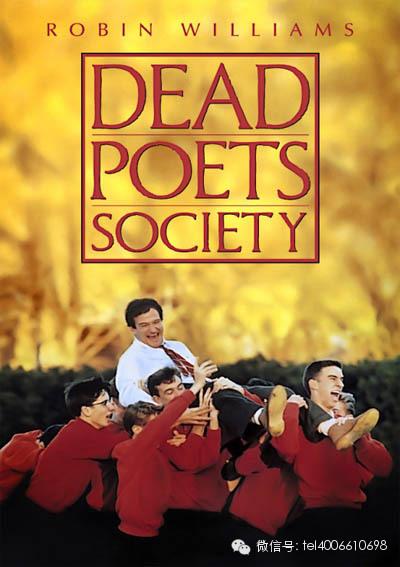

1972年的版本,首次将初版中用拉丁文翻译的色情段落回译成了英文。

最新版本,内文与前书同

1940年7月,英国《皇家亚洲学会杂志》(Journal of the Royal Asiatic Society)发表了汉学家翟林奈(Lionel Giles, 1875—1958)的书评,介绍了这两个译本。翟林奈对两部书都没全读,只挑一些段落抽查了一下翻译的质量。他说:“比较这两个译本,我们发现它们的差别很大。埃杰顿上校的目标是,在不省略麻烦的段落的前提下,译成流畅的英文,并且还想保留中文的神貌。他相当认真,虽然努力,但还是漏掉了原著中的不少东西,译文也不能说没有错误。另一本书准确性更差。当然,我们必须记住,它不是直译,所以对中文文本的巨大偏离,几乎是不可避免的。其中有很多意译和不必要的修饰,虽然经常会省略,但经过巧妙的设计,却丝毫不伤及故事线。”翟林奈对克莱门特的译文,评价明显高于伯纳德的。

由于《金莲》是英语世界里第一部从中文翻译的全译本,出版后一版再版,影响明显超过了《金瓶梅:西门庆和他六个妻子的历险史》,在美国汉学家芮效卫(David Tod Roy, 1933—2016)的《金瓶梅词话》全译本(The Plum in the Golden Vase)出现前,它一直是最权威的英译本。

关于克莱门特的生平背景,我们现在知道得很少,主要的信息,都来自老舍的回忆。他在《我的几个房东》一文中回忆了自己在伦敦的生活,其中特别写到了克莱门特。严格地说,克莱门特并不算他的房东,他们是合租关系。老舍与他是在伦敦大学东方学院认识的,那时老舍在该校任中文讲师:“我在东方学院见了他,他到那里学华语:不知他怎么弄到手几镑钱。便出了这个主意。见到我,他说彼此交换知识,我多教他些中文,他教我些英文,岂不甚好?为学习的方便,顶好是住在一处,假若我出房钱,他就供给我饭食。我点了头。他便找了房。”他们租的房子在伦敦西部。

克莱门特的父亲是乡村牧师,他自己也当过牧师,但老舍说他并不信宗教。“当他很年轻的时候,他和一个女子由家中逃出来,在伦敦结了婚,生了三个小孩。他有相当的聪明,好读书。专就文字方面上说,他会拉丁文,希腊文,德文,法文,程度都不坏。英文,他写得非常漂亮。他作过一两本讲教育的书,即使内容上不怎样,他的文字之美是公认的事实。”(据安妮·维查德《老舍在伦敦》介绍,克莱门特1909年出版了《教堂音乐手册》,1914年出版了《教育的未来》。老舍所指的就是这两本。维查德还提到:“在1930年代,他将出版他在葡属西非和法属喀麦隆的游记。”从我们能查找到的信息看,他此后出版的著作共有三部,也并不都在30年代。它们是:《非洲王权:法属喀麦隆班冈泰王宫避难录》、《萨拉查,葡萄牙的重建者》、《透视安哥拉:普属西非的努力与成就》。)第一次世界大战时,克莱门特报名参军,做到了陆军上校。战后回到伦敦,在牛津的补习学校教书。因为与一个美国女子发生恋爱,被妻子告发,因此丢了工作。老舍遇到他,正是他离婚再婚后最为狼狈的时候。

老舍和克莱门特夫妇在同一栋房子里住了三年,他也“一直闲了三年”,主要靠新婚的美国妻子挣钱养活前后两个家。三年租期一到,房东要加租,他们不得不分开,各人另找居所。

在《我的几个房东》中,老舍回忆了他和克莱门特夫妇一起生活的一些细节,但对他们相互帮助学习外语的事儿,却只字未及。关于克莱门特翻译《金瓶梅》的情况,他仅在《中国现代小说》(The Modern Chinese Novel)中提了一句:“明朝最出名的是《金瓶梅》,曾由英国人克利门·艾支顿译成英文,译名为《金莲》。”(原文用英文写成,发表在纽约《学术建国丛刊》第七卷第一期。《老舍全集》第17册收有马小弥的译文。)倒是克莱门特在该书的扉页和译者注中,对老舍表达了由衷的感谢,也透露了一些信息。在该书的扉页上,埃杰顿特意致谢说:“献给我的朋友舒庆春。”(To C.C.SHU My Friend)在《译者声明》中,他说:“要是没有舒庆春先生不懈而慷慨的帮助,我根本不敢承担这项任务,我翻译这部小说初稿时,他是东方学院的汉语讲师。我将永远感谢他。”

老舍为什么不愿提这件事?《老舍在伦敦》的作者安妮·维查德(Anne Witchard)解释说:“从老舍的角度说,他不可能承认自己在埃杰顿的翻译中所起的作用。因为在新中国,《金瓶梅》被视为十恶不赦的色情作品,是旧中国封建文化堕落的典型。”这个解释听起来多少有些勉强。

由于没有更多的材料支持,我们无法准确判断老舍在克莱门特的翻译工作中具体扮演了什么角色,但从常理推断,他发挥的作用应该不会小。克莱门特对他的感激之情应该是发自内心的。

美国汉学家何谷理,在给塔特尔出版社(Tuttle Publishing)2011年新版《金莲》写序时推断:“很可能他的汉语老师舒庆春先翻译了个初稿,然后由埃杰顿花数时间年将其打磨成了现在的样子。”何谷理的理由是:“鉴于《金瓶梅》研究中不同的观点纷繁复杂,当代文献浩如烟海,一个外国人仅学了几年汉语,几乎不可能翻译得了这部书,就算他是语言天才,也不太可能(埃杰顿据说能阅读拉丁语、希腊语、德语和法语)。”他接着说:“埃杰顿抱怨这部小说用的是‘电报式文体’,这很可能是因为老舍的英文欠佳所致,而非那位明代小说家自己的语言特点本就如此。”他援引翟林奈那篇书评里的例子,来支持自己的推测。翟林奈发现,克莱门特把第七十九回开篇词倒数第二句中的“竹篱”译成了“竹扇”。何谷理认为:“‘扇’(fans)与‘篱’(fences)毫不相似,但初学英语的中国人很可能把这两个词的发音弄混了。”他进而认为,老舍之所以不肯承认自己曾参与过这部书的翻译,是因为他担心自己的译文错误较多,感到有些难为情(The Golden Lotus, P18, Tuttle Publishing, 2011)。真相到底如何,我们无法判定。

不管怎么说,克莱门特能在较短的时间里将《金瓶梅》译成英文,的确是个奇迹。据他自己说,他大概是从1924开始翻译这本书的,翻译用了5年,对译稿打磨修订和处理校样则耗了近10年时间。关于翻译这本书的缘起,他在前言里是这么说的:“第一次世界大战后,有段时间,我对心理学某现代流派的社会应用产生了兴趣。我觉得应该在我们之外的发达文明中,去研究它的应用情况。于是就开始学习汉语,并查找文献材料。这部小说是不能忽略的调查对象。……为了当初的目的,我选《金瓶梅》作为合用的小说,多少有些偶然。我在高第(Cordier)的《汉学文库》(Bibliotheca Sinica)中,首次发现了它。……从这些观点看,《金瓶梅》显然是心理学和文化素材当之无愧的宝藏。于是就开始翻译它。”但是很快,他就被《金瓶梅》的艺术成就所吸引,心理学研究的兴趣则逐渐消退了。

关于此书翻译的具体过程,他略而未提,只就一些原则性问题做了点解释。他说:“我并没打算搞出个‘学术性的’译本,但要将原著简洁的单音节文字译成流畅的英文,还想保留汉语的神貌,并非易事。毫无疑问,如果删除一些相关的段落,可以回避有些困难,但我不愿这样做;即是偶尔有些段落在我看来有点沉闷,也绝不删减。我尽了最大的努力去处理它们。不过对其中的诗词来说,情况就不完全相同了。我想,没有人会断言这些诗词是中国诗歌的杰作,有些诗词如果译成英文,读来会莫名其妙。对它们,我自作主张地删去了很多。说到底,它们只是故事的程式化装饰,我对之没有良心上的不安。至于其馀部分,我要声明连校样都没看过。”对照原文来看,他的这个声明基本属实。在翻译过程中,他尽量做到了忠实于原文,但对原作中的诗、词、曲、韵文和对句,确实能删则删。克莱门特依据的崇祯本,总共有100首开篇诗或开篇词(其中诗51首,词49首),英文本只翻译了47首(诗27首,词20首)。篇尾诗44首(其中诗43首,词1首),英文本只翻译了4首诗。至于原作中大量的诗、词、曲、韵文和对句,则只翻译了极少的诗、词、曲和韵文,对句基本都省略了。

1939年的初版本,有一个现象值得注意,就是书中大量的色情描写被处理成了拉丁文。克莱门特对此的解释是:“他(作者)冷漠客观地讲述了在中国官场极度腐败的年代,一个特定家庭的暴发过程和后来的败落。他没有遗漏腐败的任何细节,不论是在公共生活还是私生活中。他显然认为这类细节对他的故事是必不可少的。如果他是个英语作家,就会完全回避一些内容,巧妙地避开风险,用模糊的语词把特殊的情节遮掩起来。但他不肯这样做,不许自己有任何保留。无论说什么,他都用最直白的语言。这当然常常让译者深觉难堪。我再次觉得,这部书如果一定要出,就必须出完整了。但它的内容又不能全都译成英语,读者大概会因时或能碰到大段的拉丁文而光火。我为此感到抱歉,却别无选择。”英语世界对文学作品中的色情描写,有个逐渐接受的过程。克莱门特当初之所以说该书有些内容不能全译成英文,是因为1857年颁布的《淫秽出版物法案》(Obscene Publications Act)在二十世纪初依然有效,该法案规定,凡淫秽出版物,作者、出版者、发行者和印刷者同罪。借助澳大利亚蒙那什大学(Monash University)齐林涛先生的研究,我们总算知道了该书出版过程中的一些细节。

齐林涛先生在英国雷丁大学,发现了劳特里奇与基干·帕维尔出版社当年的出版档案,其中就有关于《金莲》的材料。这批档案向世人证明,克莱门特当初把全书都译成了英文,初版本中的拉丁文是后来补译的,而且不是出自他本人之手。有意思的是,他在该书的前言里,只轻描淡写地表达了对书中有些段落不得不使用拉丁文的无奈。辅以老舍对他语言天分的赞赏,很容易让人误以为这些拉丁译文都是他的劳动成果。尤其令人奇怪的是,在书前的《译者声明》中,他感谢了很多人,除了老舍,还有给他答疑解惑的瓦尔特·西门(Walter Simon)博士、通读校样的A.S.B.格劳沃(A.S.B. Glover)、核校人名的L.M.彻夫德维尔(L.M. Chefdeville)、负责改错的赛瑟尔·弗兰克林(Cecil Franklin),唯独对拉丁文的译者只字未提。

1972年以前的版本封面和正文。正文的英文有拉丁文混在其中。

其实,齐林涛从档案中发现,这些拉丁文(据统计共有71处)是一个名叫F. A.莱特(F. A.Wright)的拉丁文教授,根据克莱门特的译文二次翻译的结果。委托莱特进行拉丁文翻译的是劳特里奇与基干·帕维尔出版社,而非克莱门特本人。为了规避法律风险,出版社和印刷厂都找人对译文中的色情内容进行了审查,负责通读校样的A.S.B.格劳沃,在审读报告中对之有详细记录。这些被挑拣出来的内容,都由F. A.莱特译成了拉丁文。二十世纪初的印刷技术还处在铅印时代,劳特里奇与基干·帕维尔出版社把排好的校样送给莱特,为了防止因倒版而增加排版成本,他们要求莱特在翻译时用等量的拉丁文字符替换原来的英文,这无疑给其翻译增加了难度。在严格的字符数限定下,面对这些被集中挑选出来的关于淫乱场面的描写,莱特想必感到很头大。他曾写信向出版社抱怨:“我想这活儿得三个天才来干才行。等不到完工我都快讨厌死西门的鸡巴了。”(转引自:Lintao Qi, Agents of Latin, An archival research on ClementEgerton’s English translation of Jin Ping Mei. Target 28:1,2016)莱特的郁闷还有一层原因,除了翻译,出版社还让他校对了一遍拉丁译文,他不得不二次忍受这种折磨。

克莱门特对莱特避而不提,多少有些耐人寻味。但把出版物中的色情内容翻译成拉丁语,却是西方世界长久以来的通行做法。这样既保证了作品文本的完整,又避免了不必要的法律风险。出版社对外可以宣称它是足本,但不懂拉丁文的读者,只能拿它当洁本来读。

另一个值得注意的现象是,克莱门特在翻译时对书中的人名采取了不同的处理办法。凡是男性角色的名字,基本都用威妥玛拼音方式进行了音译。比如“西门庆”译作“Hsi-mên Ch’ing”,“花子虚”译作“Hua Tzǔ-hsü”,“应伯爵”译作“Ying Po-chüeh”等,就连男性童仆的名字,都用同样的方法处理。但对女性角色的名字,他却采取了意译和另拟新名两种不同的处理办法。对几个主要角色的名字,基本采取了意译。如“吴月娘”译作“Moon Lady”,“李娇儿”译作“Picture of Grace”,“孟玉楼”译作“Tower of Jade”,“孙雪娥”译作“Beauty of the Snow”,“潘金莲”译作“Golden Lotus”,“庞春梅”译作“Plum Blossom”等,都是根据汉语名字的意思进行的意译。但对另外一些较次要的角色,译者完全抛开其本名,另外给取了英文名。如“西门大姐”被译作“Orchid”(兰花),“宋惠莲”被译作“Wistaria”(紫藤),“王六儿”被译作“Porphyry”(斑岩),王六儿的女儿“韩爱姐”被译作“Wild Rose”(野玫瑰)等,包括那些青楼女子的名字,翻译时都很随心所欲。对此,何谷理的解释是:“在整个十九世纪和二十世纪上半叶,中国小说的英语翻译者,通常都用罗马字母拼男性角色的名字,却对所有女性角色的名字都加以翻译,目的是让对中国作品译本不熟的读者容易辨别。”克莱门特的这种处理方式,看来是当时通行的做法。为了防止出现混乱,他在前面还附了一份主要角色表,对每个人物都作了极简单的介绍。但不幸的是,错误还是没能避免。《金瓶梅》第二十四回的回目是:“敬济元夜戏娇姿,惠祥怒詈来旺妇。”来旺的媳妇宋惠莲是这一回的主要描写对象。按照克莱门特的译法,宋惠莲在英文版中拟定的名字是Wistaria。但该书第二册第335页第7行,第336页第9行,有两处把Wistaria错译成了Orchid(西门大姐)。于是,“蕙莲抠起裙子来与玉楼看。看见他穿着两双红鞋在脚上,用纱绿线带儿扎着裤腿,一声儿也不言语。”就被译成了“When Orchid pulled up her skirt,Tower ofJade saw that she was indeed wearing two pairs of red shoes,bound to her ankles by green laces. She said no more.”“那春梅、玉箫并蕙莲,都前边瞧了一遍,又到临街楼上,推开窗看了一遍。”被译成了“Plum Blossom,Flute of Jade and Orchid wentupstairs to look out over the street”。这样的疏忽,给读者造成的困惑应该不小——老实本分的西门大姐,突然间变得做张做致,实在令人有些费解。好在此类错误不算太多。

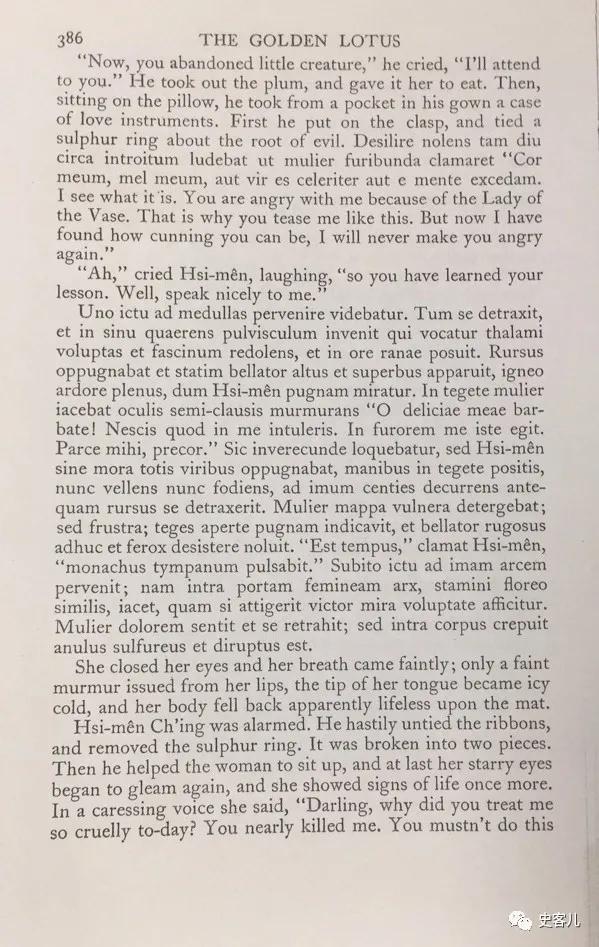

《金莲》于1939年出版后,曾在1953、1955、1957、1964年不断重印。1960年,企鹅出版社因出版《查特莱夫人的情人》而遭到起诉,理由是该书违反了新修订的《淫秽出版物法案》,但判决的结果却是出版社无罪,此事在当时引起了巨大的震动。此后,英国社会对文学作品中的涉性描写,逐渐变得宽容了起来。到1972年,劳特里奇与基干·帕维尔出版社又把初版中的拉丁文段落全部改成了英文,至此,该书才成了真正意义上的“全译”本(被删的诗词可以忽略)。关于这次由拉丁文向英文的回译,出版社表述得很含糊,只在原来《译者声明》之后的空白处,加了一段《出版声明》,全文仅有几句话:“这一版中,埃杰顿上校原来译本中出现的拉丁文段落,被译成了英文。我们要感谢J.M.富兰克林(J.M. Franklin)为此提供的帮助。”这次由拉丁文向英文的回译,到底是谁实施的,声明中并没有交代,但富兰克林显非其人。从回译的情况来看,采取的也是用等量的英文字符替换拉丁文的办法,对原来的版面未做任何改动,出版社显然不想因此对该书重排重校,增加编校成本。这次回译也有一个遗漏——在第2册第213页倒数第2段——没处理干净,笔者2008年编《大中华文库·汉英对照金瓶梅》时首次发现了这个疏忽。合理的推测是,1972年这一版,出版社只是恢复了克莱门特原来的英文翻译,而废除了莱特此前费心费力翻译的拉丁文。2011年,塔特尔出版社又将这个译本中的人名,统一用汉语拼音重新音译了一遍,承担这次翻译任务的是鲁米亚娜·克拉科娃博士(Dr. Rumyana Cholakova)。据何谷理介绍,她在处理的过程中,还顺手改正了克莱门特对个别小人物姓名的张冠李戴。遗憾的是,我前面提到的对宋惠莲名字的两处误译,她只改正了第一处,后一处可能因为不太明显被忽略了。

塔特尔出版的修订本,人名改为拼音,修订了一些明显错误,但不彻底。

据何谷理统计,截止到2011年,克莱门特翻译的《金莲》,已经在伦敦、纽约、新加坡、东京和北京出了25个版本,总印次达366次,其影响力足见一斑。近年来,虽然中国学界有人指责这个译本不够全(主要是因为它删除了大量诗、词、曲和个别隐语),译文不够完美(洪涛《对外文化工程与〈金瓶梅〉英译本的评价问题》,《金瓶梅研究》第11辑,复旦大学出版社2015年,第291-310页),但我们并不能因此否认它在《金瓶梅》传播史上已经和正在发挥的作用。单从文学阅读的角度来说,崇祯本的结构明显比词话本要紧凑,语言也更为简练,作为普通的读者,没有谁愿意在《金瓶梅》的开头重复读一遍《水浒传》里的情节,也没有谁能否认崇祯本的艺术性总体上比词话本高。克莱门特选择崇祯本作底本,实属明智之举。另外,从译文的质量看,除了对原文的个别细节有时理解不准,克莱门特对原作整体风格的把握是比较到位的,他把市井生活活色生香的内容,用轻松的笔调来传达,英文表达自然流畅——老舍对他英文写作能力的肯定看来并非虚谀,这使其译本具有很强的可读性。即使有了芮效卫翻译的词话本,《金莲》作为《金瓶梅》英文通俗读本的地位还是无法被取代。芮效卫的译本,相信主要是学术圈子的人会感兴趣。

(《随笔》2021年第2期刊发。作者曾任人民文学出版社副总编辑,现为中华书局总编辑。《克莱门特的〈金瓶梅〉翻译》一书即将由东方出版中心出版)

评论