陈晓平:张之洞的香港“坐探”何献墀

中法战争期间,张之洞高度依赖香港“坐探”提供法军情报,其中最重要的是何献墀。何献墀是省港电报、大屿山银矿、香港中华商会的创始人,广州自来水的首倡者,一生致力于在香港维护华人权益,为晚清香港重要的华人领袖,也是张之洞发展近代工业的启蒙导师。何献墀事迹在大陆几近失传,是士绅排斥“新阶层”的结果。

何献墀

何献墀的情报工作

在《陈晓平:张之洞中法战争时期的情报网》一文中,笔者指出:张之洞的“坐探”都是能力很强、有名望地位的一时之选。张之洞在香港有两个主要“坐探”:一个是汇丰银行买办罗寿嵩(罗鹤朋),以汇丰在香港金融业的地位,罗寿嵩给张之洞的帮助不仅仅在情报领域;一个是香港安泰保险公司经理何献墀,该公司由香港首富李陞、李德昌家族控股。何献墀以其杰出的活动能力,于1882年当选东华医院主席,次年担任香港保良局主席,为公认的香港华人领袖。罗寿嵩与张之洞的关系,笔者拟另文详述,此处只谈何献墀。

1884年7月28日至1885年7月15日止,何献墀、张之洞的来往电报多达190封,其中除几封为张之洞指示、询问外,绝大多数是何献墀提供的情报。情报内容广泛,主要涉及法国军舰、运输舰到港离港动向、新加坡方向开来的法船情况,其他部分包含:台海两岸异动,国际新闻包括法国政坛动态,还有香港码头工人抗法罢工的详情。中法战争后,两人仍有电报来往,总数应该超过200封。可是,在王树枬编《张文襄公全集》、近年两个版本的《张之洞全集》中,似乎连一封何献墀电报也看不到。何献墀所做的重要贡献,被活生生埋没了。

张之洞通过什么渠道认识何献墀呢?何献墀曾在广东善后局工作,1882年创办广州-九龙电报,又长年在广东各地探矿,得以结识负责财政税收的署布政使龚易图。1884年7月28日,张之洞要求龚易图查探法国军舰动向,龚直接引用了何献墀发来的电报,张之洞由此了解这个人搜集情报的能力,随即加以重用。龚易图大为失落,诋毁何献墀“无才干可使,而贪狡素著。”

张之洞没有被龚易图所蒙蔽,经过验证,对何献墀的情报能力越来越信任。8月19日,张之洞向部属通报:“顷接何献墀二十六日所发电报言,三、五日法人以小兵船一二艘到虎门探军实。”他采信了何献墀的情报,要求驻虎门水师密切注意防范法国军舰的间谍活动。何献墀出于爱国热忱,纯粹以尽义务的方式,源源不断地向张之洞提供法军情报。例如,1884年8月26日,何献墀发给张之洞的电报称:

昨晚法有小炮船一艘名“巴施华”,由华马草山来,抵港。是早阅西报云,法又添拨水兵船来中,归提督统辖,不日将到,一名“麓俄尼珍奴厘”,大一千六百二十七墩,食水一十七尺,带炮八位,口五寸半大;一名“星尼厘”,大一千九百四十三墩,食水一十八尺,带炮八位,口大五寸半;一名“拉巴老”,大二千二百三十八墩,带炮十五位,口大五寸半。何献墀禀。申刻,又到港法兵船一只,大约其名“纯者”,因急未知确,明早再详禀上报。“巴施华”船,大约六百墩,带炮六门。

何献墀的情报,不仅提供法国军舰到港船名,而是详细到吨位、吃水深度、炮位口径,这种高质量的情报,为张之洞判断法军动向提供了可靠依据。笔者将国家图书馆藏《张文襄公(未刊)电稿》、《近代史所藏清代名人稿本抄本》第二辑“张之洞专辑”、《清代稿钞本三编》所收录的电报做一个粗略统计,发现在中法战争期间,何献墀与张之洞之间的电报来往达190封之多,主要是何献墀提供的法军情报。

张之洞对法国舰队可能进攻广东大为紧张,但这种担心不能在同僚面前表现出来,以免影响士气,动摇军心。他反复要何献墀想办法核实。1884年9月5日,何献墀来电:“遵示查法刻下实无扰粤意。现有法铁甲船名‘加剌仙尼’、木质船名‘威拉’受伤,小水轮船共三艘而已。昨一兵船已护送邮船西贡。法水师提督李北士在港,孤拔不在。何献墀禀。”这个回电,给了张之洞一个定心丸。作为坚决的主战派,张之洞在慈禧太后和部属面前,表现出大无畏的精神;作为一个正常人,他在私底下则流露出害怕法国军舰进攻广州的胆怯。

何献墀受张之洞知遇之恩,表现出高度的专业精神,日夜盯着维多利亚港,随时掌握法国船舰动态,一有异动马上报告。与此同时,他还随时打探各洋行收到的密电。新加坡是法船从欧洲、非洲来华的必经之路,何献墀要求安泰公司新加坡分公司同事随时报告法船经停新加坡情况,包括吨位、载兵人数等。

早年的维多利亚港

除法军动向外,何献墀还根据他对国际法、国际商业惯例的了解,给张之洞提供合理建议。1884年夏,张之洞担心法国军舰冲过虎门,经黄埔突入省城,下令填塞收窄黄埔至广州之间的河道。何献墀听到消息,发来紧急电报:“顷闻宪已发塞河札,未知是否,乞电示。意今日宜和局外国,倘法逆未至先塞河,恐碍商务且骇民心。或即应塞,亦俟法有实意犯粤,塞犹未迟。乞酌夺。何献墀禀。”这个建议极有见地。战争只在中、法之间进行,中方应该对中立国家(“局外国”)示好,填塞河道对中立国与中国的贸易不利;另一方面,法军未有进攻广州确切消息,这种做法既妨碍商务,又对安定民心不利。一定要填塞的话,等收到法军确切消息再进行也不迟。可惜,张之洞没有采纳这个建议,依然固执己见。这次填河费用甚大,等战争结束后重新炸开则开销更大。

到1885年3月谅山大捷时,中法战争已进入尾声。由于法军仍占领澎湖,何献墀的情报发送一直到7月份才停止。6月10日,何献墀打电报问:“法夷就款,约章已画押,此后法船往来仍电禀否?乞赐谕以便凛遵。”张之洞的回答是:“澎湖未退,法船仍报。”也就是在中法和约已经画押之后,张之洞仍然不放心,怕法方不守约,要求何献墀继续监控法国船只动向。

何献墀在提供法军情报方面,比清廷官方人员有优势。他是香港成就卓著的商人,华人领袖,曾任东华医院主席、保良局这两家香港首要慈善机构的主席,频繁活动不会引起港府怀疑;他早年曾租船运载劳工前往澳洲、新西兰,对帆船、轮船十分熟悉;他本人就是省港电报的创始人,对电报业务更加娴熟;他负责经营的安泰保险公司有英国验船师从事保险理赔等工作,得以接近越南、台湾海面的法国舰只,就近观察。

实际上,张之洞在战争期间,频繁向朝廷奏报、向各有关方面通报法军动向,其中相当大部分内容是在何献墀等人禀报的基础上加工的结果。

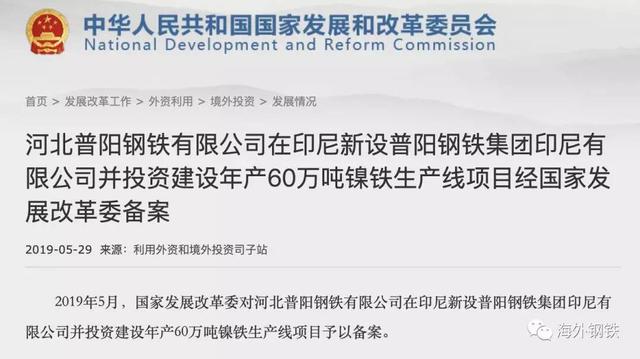

香港安泰保险公司

“被消失”的何献墀

在各个版本的张之洞《全集》当中,我们几乎见不到何献墀的身影。武汉版《张之洞全集》是目前收录张之洞文献最多的,里面仅有两处出现“何献墀”,一处是《雇募德弁片》,提及“令在籍候选道何献墀,在香港访募德弁威勒西一员”,这篇奏片是向朝廷汇报聘请6名德国军官来广东协助训练军队,其中何献墀帮忙在香港找到一个,名叫“威勒西”。

《全集》唯一以何献墀为主角的文献,是因其捐输海防经费,张之洞请朝廷批准为其父母建坊的奏片:

再,据善后海防局司道详称,据南海县职员何献墀为故父何准庭、故母何潘氏各捐银一千五百元,折实银一千零八十两,共银二千一百六十两,由局兑收,冲支海防经费,详情援案奏明准予建坊。前来。臣等查该职员何献墀为其故父母各捐银千两以上,以助军饷,实属急公可嘉,核与捐助军需实银一千两以上,准其请旨建坊之例相符,相应请旨将同知衔何献墀故父何准庭、故母何潘氏,准其在本籍建坊,给予“急公好义”字样,以示嘉奖。除咨部外,理合附陈,伏乞圣鉴。谨奏。

武汉版《张之洞全集》“书札”中收录了张之洞致两广盐运使蒋泽春的书信,第一封讨论香港东华医院事务时,将何献墀写作“何斯墀”,估计是行草书难认而致误。武汉版《张之洞全集》作为目前收录张氏文献最多的文集,只有两处出现“何献墀”,与他的实际贡献完全不相称。

目前所知,河北版、武汉版《张之洞全集》均在王树枬《张文襄公全集》基础上增补,而王树枬《全集》又是在许同莘编纂的“张文襄公四稿”(含《张文襄公电稿》)基础上增补。许同莘编纂出版《张文襄公电稿》,曾下过极大功夫,有功于世,但“全稿凡二百余册,今所编录不及其半”,也即编入《电稿》书中的只是小部分。他按照自己的主观判断,把张之洞全部电稿分为甲、乙、丙三编,甲编六十六卷即是已出版部分,自称“要旨宏纲,靡不赅备”,乙编“在全稿为剩义”,丙编则被认为“无关宏旨”,均未能出版。可以肯定,原稿中大量的何献墀电报,被许同莘等编者直接删汰,随之也就未能进入后来的各版本《全集》之中。幸运的是,这些电报原稿(或抄件)得以保存于国家图书馆,我们今日才有机会窥见这个“被消失的何献墀”的重要活动。

何献墀其人

何献墀(1838-1901),又名何廷勋、何美玉(Ho Mei-yuk)、何亚美(Ho Amei),字崑山,广东南海南村沙乡人,父何准廷,母潘氏。少孤,兄弟两人入读英国传教士里雅各所办香港英华学校,1858年跟随乃兄Ho Low-yuk(何流玉)前往澳大利亚墨尔本,在华人中传教。不久,他脱离教会,组织华工赴新西兰金矿工作。1864年,他与西洋女子萨拉·福斯特(Sarah Foster)在澳大利亚结婚,生下二个女儿,次女早夭。他在墨尔本工作10年后回到广州,入粤海关工作6个月,1869年回到香港充当政府翻译。1870-1871年,他重操旧业,租船载运华工前往新西兰开矿。1872年,何献墀入广东善后局(The Provincial Tax Bureau)工作,由此结识了不少广东省官员。1877年,他回到香港,担任香港第一家华人创办的安泰保险公司经理,由此得以成为第一个进入香港总商会的华人。1880年,何献墀与福斯特离婚,推测离婚原因,是何献墀后来又娶了华人女子为妾。

何献墀行事既脚踏实地,也有着天马行空的想象力。1881年,他向李鸿章提议,在香港募集资本2000万元设立洋药公司,总揽印度鸦片输入和运销中国各口业务,与印度订立长期合同,每年限定输入鸦片箱数,逐年递减,到一定年份,达到完全禁绝。李鸿章派马建忠、吴瀚涛出使香港、印度,交涉以失败告终。

1882年,他与李璿(玉衡)、李德昌(李万清、李逸楼)兄弟发起成立华合电报公司,敷设广州到九龙电报线路。由于英国方面的阻挠,华合公司的电报线未能连接到香港本岛。不得已之下,何献墀与盛宣怀合作,由官办的中国电报公司收购华合公司,最终在1883年春贯通了广州到香港的电报线路。这条线路在接下来的中法战争中,成为张之洞的信息生命线。

同样在1882年,他聘请英国工程师柯则域踏勘考察广州水源地,写成《粤垣源源水局议》一书,提议集资在广州西村设立自来水厂。广州绅商对水厂项目盈利前景不看好,应者寥寥,计划被迫搁置。1905年岑春煊督粤,基本按照这个计划书建设西村水厂。100多年过去,西村水厂至今仍在为广州市民提供源源不断的生活用水。

《粤垣源源水局议》

何献墀长期从事招募华工赴澳洲、新西兰采矿的工作,积累了丰富经验,对矿业一直情有独钟。1883年,他把虎门附近潭洲发现的矿石送到英国化验,证明有13%的含银量。他用1万银元买下这个银矿。接着,他的目光又转向大屿山的矿产。当时大屿山仍属广东,要到1898年签订《展拓中英界址专条》时才划给香港。他付出年租金2千银元租下矿场,成立公司发行股票大规模集资,从英国聘请地质学家、矿师,购买全套机械设备进行开采。1886年3月,大屿山银矿正式开工,这是广东省第一家大型机械采矿企业。这家公司后来转让给著名企业家徐润,开采数年后经济效益不佳,被迫废弃,留下了“银矿湾”(Silver Mine Bay)地名。

1885年,他成功劝说张之洞设立广东矿务局,聘请欧洲矿师开始系统地在广东各地进行勘探。张之洞对机械采矿、新式冶炼的极大兴趣来自何献墀的启发。1889年,张之洞从欧洲订制的大型炼铁设备装运来华,刚好他调任湖广总督,遂将设备运往湖北建设汉阳铁工厂,由此促成大冶铁矿、萍乡煤矿的勘探开采。可以说,何献墀是张之洞发展近代工业的启蒙导师。他们之间的差别,在于何献墀主张新式企业商办,张之洞则主张官办。商办、官办的两条道路之争,贯穿了整个清末时期。

银矿湾(kingfocus摄影

何献墀痛感香港华人遭到种族歧视,一直以华人领袖身份争取华洋平权。港英政府很早就通过一项华人宵禁令,规定华人在天黑以后出街,必须携带油灯或灯笼,否则加以处罚。经过何献墀持久地领导华人抗争,港府不得不在1897年实际取消了这个条例。

为更好地表达华人利益,何献墀一直致力于在香港创办华人商会,历经曲折,到1896年年初,香港中华商会会所终于落成开幕,何献墀当选为这个组织的第一任主席。香港《士蔑西报》报道了中华商会开幕的隆重场面:

上午10:30分,活力满满、富有公共精神的主席先生何献墀,身穿精心绣织的补子官服,头顶水晶顶带,行抵门外。伴随他脚步的,是锣声镗镗,爆竹声声。等他步入正厅,两扇大门关了起来。来自九龙城的大鹏协副将(Colonel Chun),是参加仪式的最高级别的官员,虔诚地履行他的义务,正式宣布香港中华商会开幕,带领身着长袍马褂的商会会员们排成两列,在祭坛前就位。

从此,香港华商有了自己的正式代表机构。1898年,何献墀从安泰保险公司退休,回到广州居住,次年还在增城等地继续探矿。据香港学者冼玉仪的研究,何献墀于1901年逝世。

结语

若《南海县志》记载无误的话,中国漫画先驱何剑士(1877-1915),乃是何献墀的儿子。清末,何剑士与一群同盟会志士在广州开办《时事画报》、《真相画报》,用漫画揭露清廷的腐败,宣传孙中山的革命思想,是中国美术界最早的“匕首与投枪”。父子两人均富于开创精神,为清末民初“新阶层”的杰出之士。

何剑士

鸦片战争以后,在广东沿海、香港、上海等口岸涌现出一个“新阶层”,最早出现的是通晓国际贸易的买办、精通机械操作的工人,接着是教会学校、新式学堂毕业生渐成主流,他们各个新领域发展,从事国际贸易(海关)、轮船、机械、采矿、电报、报刊出版、新式教育、西医、外交、金融等职业。正是这个“新阶层”的出现,有力地推进了中国的近代化。何献墀本人横跨了国际贸易、采矿、电报、保险几个领域。由于没有举人、进士等科举头衔,又经常与洋人打交道,他们普遍遭到士绅阶层的歧视。数十年来的洋务运动研究,对洋务官僚关注较多,对真正动手开创新型企业的企业家重视不够。

清末民初编纂《张文襄公电稿》的许同莘诸人,都是曾与张之洞有密切关系的士绅,这些清朝士绅到了民国初年仍然掌握极大的话语权。他们不屑于了解何献墀这样的“商人”曾经做过什么贡献、有什么样的重要性。士绅意识形态就像一个筛子,筛选出符合他们口味、标准的材料进入历史。或许他们并没有明确的想法要屏蔽什么人,但编纂过程中的近乎无意识的筛选,必然产生屏蔽“新阶层”的结果。

香港学者施其乐(Carl T. Smith)、冼玉仪(Elizabeth Sinn)对何献墀生平有较深入研究,可惜的是他(她)们的成果都用英文撰写,使用他的英文名Ho Amei,两者很难对得上号。近代工业启蒙导师何献墀,在各种有意无意的屏蔽中“消失”了。

评论