答辩·《中国剧团在东南亚》︱20世纪潮剧的商业化和艺术化

黄心禺

【按】“答辩”是一个围绕历史类新书展开对话的系列,每期邀请青年学人为中英文学界新出的历史研究著作撰写评论,并由原作者进行回应,旨在推动历史研究成果的交流与传播。

本期邀请新加坡国立大学历史系博士、暨南大学国际关系学院/华侨华人研究院在站博士后张倍瑜与四位年轻学人一同讨论其新著《中国剧团在东南亚:离散地的巡回表演,1900—1970年代》(Chinese Theatre Troupes in Southeast Asia: Touring Diaspora, 1900s-1970s)。本文为评论文章。

本书以新文化史的视角,考察近代以来南洋华人小区的一系列观剧活动,通过分析组织者、表演者和观众在仪式中的互动,看各方如何建立或重塑对身份的认知,戏剧活动本身又受到何种影响。在这一主题下,因考察闽、客、粤人活动的研究较多,论述潮汕地区移民的则阙如,因此主要讨论20世纪潮州-曼谷-南洋移民走廊(“corridor”)潮人小区的观演活动,所观演的也大致以潮州方言剧(包括潮剧和潮语电影)为限。此外,因上海是民国戏剧(舞台)改良的中心,香港是战后中国(潮语)电影的中心,书中有较多篇幅涉及这两个口岸/殖民地与南洋的互动,并注意与前述对其他族群移民研究的比较和讨论。不久前,在一场二十世纪中国戏剧史的圆桌论坛上,以傅谨先生为代表的与会者纷纷呼吁近代戏剧史研究尽快从“以文本为中心”转到“以演剧为中心”,本书无疑已显示出这种趋势,且有甚者,此书使我们反而看到,20世纪潮剧如何从原本流动的走码头,停驻进城市剧场,修订成凝固的书面和荧幕艺术,即本文标题所谓“20世纪潮剧的商业化和艺术化”进程。

本书主要的理论框架是孔飞力(Philip A. Kuhn)的“走廊(corridor)”、“分香(fenxiang)”与陈佩珊(Shelly Chan)的“离散时刻(diaspora moments)”。“走廊”是孔飞力对近代中国人口流动特征的描述,认为给定的群体一般只沿特定的路线流动,该路线受到地理、技术、组织等因素的影响。人口外移时,会从本地庙宇中请走神明的分身至移居地再享香火,称作“分香”,孔飞力注意到,近代南洋走廊上一些重要地区的神明分身可二次分香,使人们不必再回祖地请神,显示出该神庙对塑造本地的日常生活、政治结构和观念的重要性,可能已超过祖地。陈佩珊所列举近代以来的“离散时刻”,则是指海外华人的活动反而引起国内强烈响应的现象。

本书分为两部分,分别叙述潮剧下南洋的两条走廊,即20世纪初至1940年代的潮州-曼谷-南洋走廊,以及1950年代以后通过香港所建立的内地-南洋走廊。第一部分第一章考察20世纪以来潮州剧团的商业化,即前述的其如何从原本流动的走码头,停驻进南洋各城市的剧场与游戏场。第二章注意到曼谷商人在潮剧的南洋巡演中所居的重要地位,我称之为“潮剧分香”模型(详后)。第三章以黎锦晖及其明月歌舞团的南洋巡演经历(1928年5月-1929年2月)为中心,分析当时南洋上流与学生群体对国语运动等大陆主流文化的态度。第四章则考察抗日战争期间,来自国内的武汉合唱团(1938-1940)与马来本地的募捐巡演,如何利用戏剧引起华侨的同情、民族身份的自觉,乃至发动其回乡参战。第二部分第五章所述已在建国以后,潮剧经历了我称之为“艺术化”的历程,香港及其电影产业亦成为重要的主义宣传和文化输出工具,内地-南洋间的交流经由香港得到部分重建。第六章则详细记叙了1960年代香港电影产业、尤其是左翼电影在南洋的网络。第七章中,作者比较了新加坡与马来西亚在冷战期间的不同对华政策,这些政策均直接影响到当地华族的自我认同以及华族文化在本地的遭遇。

白话现代主义(vernacular modernism):游戏场中的潮剧表演

电影史学者Miriam Hansen注意到,近代以来,文化产业的商业化、甚至工业化,深刻地改变了城市居民的文化消费方式,他们不必接受西方文化的内容,即已感受到与过去生活方式的断裂,这种现象被称作白话现代主义(vernacular modernism),近年来正逐渐被近代中国史研究者引入对中国现代性(Chinese modernity)的研究,如张真(2005)对上海电影业、林郁沁(2020)对上海化妆品业的考察。本书第一章所述潮剧从原本的神庙、街头的草台,进入城市剧场中驻演,也可用白话现代主义来理解:这一时期的潮剧,其演出剧目、表演形式并没有多少改变,更没有得到如1950年代以后那种的“艺术化”(详后),然而,从前只能在酬神、节庆场合观看的表演,随着游戏场等商业演出和娱乐机构的兴起,人们在日常生活中日日便可以看到,深刻地改变了人们欣赏、消费潮剧的方式。

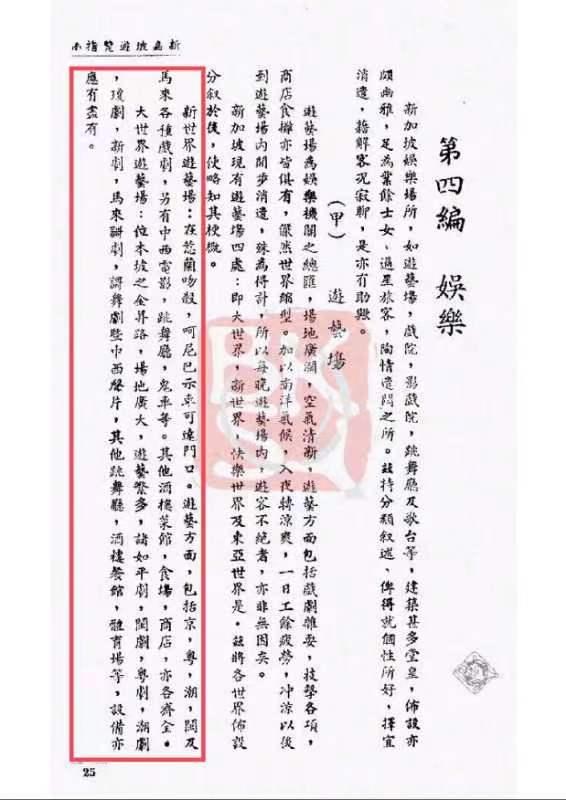

其中的关键当然就是游戏场(amusement park),例如书中介绍的新加坡新世界(New World, 1923-1987)和大世界(Great World, 1931-1981),里面除饮食、购物外,更有许多舞台表演,包括专门的潮剧舞台。如作者所称,这些南洋游戏场所模仿的是1910年代在上海所兴起的一系列游戏场、包括同名的新世界(1915)和大世界(1917),其建筑形式虽然模仿西方的剧场,其经营方式却根植于传统的茶园/戏园(playhouse),是一个十分典型的白话现代主义的例子。

潘醒农编纂,《新嘉坡游览指南》,新加坡:南岛出版社,1946年

黄善来,上海大世界,上海画片出版社,1957年,https://chineseposters.net/posters/pc-1957-006

以此白话现代主义的理论框架相要求,就会发现本书第一章的结构不尽如人意。书中所述20世纪以来南洋一家家现代剧场(modern theatre)的诞生,其实与潮剧的商业化无关,因为这些剧场通常主演出歌剧、文明戏(新剧)、京剧乃至粤剧,却几乎从未演出潮剧。我怀疑作者提供这部分的信息,是为使读者了解到当时传统戏剧现代化的背景,只是,如我前述的,潮剧仅仅通过在游戏场中驻演而使观众得到一种现代的文化消费,而非如文明戏、京剧那样在形式和内容上也模仿西方戏剧进行改良,目前的论述中没有突出这一点。

我个人认为,突出潮剧商业化的路径与一般我们所熟悉的戏剧不同,不在现代剧场、而只在游戏场中驻演,在方法学有重要的意义。如前所述,当前的中国近代戏剧史研究,正要求从“以文本为中心”转向“以演剧为中心”,那么,只有如潮剧这样:舞台上的潮剧是旧潮剧、其演出形式和内容还没有改变,舞台下的潮剧观众却是新观众、其观剧体验已得到现代化,才能显示出这一方法的价值。使我们注意到,游戏场等以往戏剧史未曾重视的新型商业演出和娱乐机构,对于戏剧本身的传播、乃至改变人们文化消费习惯的重要作用。

“潮剧分香”

本书第一章以“酬神戏”概括20世纪前的潮语演剧史,这是中国古代戏剧史对地方(方言)戏惯常的看法,然而,作者继续论述道,较之祖地,观演“酬神戏”在南洋的意义尤其重要,因为神庙是维系小区内部秩序、代表小区与外部政权交涉的最重要机构。然后,作者继续发挥孔飞力的“走廊”、“分香”模型提出,曼谷在祖地至侨地的走廊上居于核心地位,是该地精英主动联络和接待祖地的剧团,安排他们在南洋的巡演路线,或在本地的剧场、游戏场驻演,使其如在“分香”模型中那样代替祖地,主导和塑造了南洋潮人的观演口味(第二章)。我认为这个“潮剧分香”模型非常有趣,值得进一步完善,为此就需要处理许多问题包括潮剧与主流文化的关系、潮剧与马来传统戏剧Bansawan、潮剧是否也存在南洋回等。

首先是所谓潮剧与主流文化的关系,这里的主流文化指在当时的社会中拥有文化资本(social capital)的群体所标榜的品味。如作者已引述的Wang Ying-fen(2016)对南音的研究,闽南士大夫在处理南音与雅乐的关系时,是利用“御前清曲”的传说使南音附会成为一种雅乐。第三章以黎锦晖为例,我想作者的部分用意也是为显示当时南洋精英试图接近主流文化的态度,只是我就有些疑惑,书中为何对南洋儒乐社的活动几乎毫不涉及?作者所引易琰(2015)一书是将其置于潮剧类别下的,仅“儒乐”二字已足以使我们感受到其对传统精英文化复兴的主张。

另如潮剧与马来传统戏剧Bangsawan,书中多次提及Bangsawan在马来社会的流行、潮剧常与其在同一游戏场中表演,潮剧是否受其影响?再如潮剧是否也存在南洋回的问题,南洋回是近代粤剧史上的重要现象,凡在南洋立足回粤即身价百倍、这样的例子有很多,而书中仅以上海报纸上的一条演出广告即证明潮剧也存在南洋回,不是很能让人信服。书中又称,战后潮汕本地的连台本戏是剧团在南洋巡回表演中形成的,因其受到上海流行的影响(第五章),听上去似乎有些曲折。其实上海对潮汕的影响,是否可能是通过汕头的演出市场(如果有的话)呢?

大众艺术

读者如果按顺序读完本书,应当会和我有相同的惊叹:潮剧,从本书第一部分所指涉的一般大众的宗教、娱乐活动,成为本书第二部分所指涉的那个关乎身份认同的地方文化、传统文化乃至华族文化,其关键原来竟是1950年代以来的“戏曲改良运动”和香港的潮语电影产业(第五、六章)!这是本书另一个十分吸引我的观点,其基础依旧建立在“走廊”模型上,即当1940年代以后,战争与政治等因素切断了作为旧“走廊”起点的潮州与南洋的关系时,香港、尤其是直接受到国内扶植的其左翼电影产业,凭借潮语电影的制作与发行迅速重建起一条内地文化与南洋的新走廊,在此期间,潮剧则完成了两个看似互相矛盾的“艺术化”和“大众化”的进程。

我认为“艺术化”和“大众化”互相矛盾,有两层含义:“大众化”是潮剧“艺术化”的基础,即戏曲改良运动中所整理的旧本、唱腔和凝炼经典,建立在之前大众演出的反馈上;只是当潮剧取得艺术的地位,形成学院派的培养体系和标准(如广东潮剧院和姚璇秋)后,演员基本不再流动的走码头、不再从Bansawan的流行中偷师,即我在本文开头所说的,修订成凝固的书面和荧幕,即已脱离“大众化”。至于在此期间,潮剧电影所取得的“大众化”的流行,更接近偶然性的商业成功,不是上述结构性的矛盾。有趣的是,当我自省对此的哀婉,发现其实是接受左翼的大众文艺理论,认为艺术只能是大众艺术,至于一时的大众口味中是否能凝炼出永恒的经典,是改造艺术、还是改造大众的口味,则是艺术家与观众各自见仁见智的信念了。

责任编辑:彭珊珊

校对:张亮亮

评论