智性传记如何可能

主题:智性传记如何可能

时间:2019年12月6日19:00-21:00

地点:单向空间爱琴海店

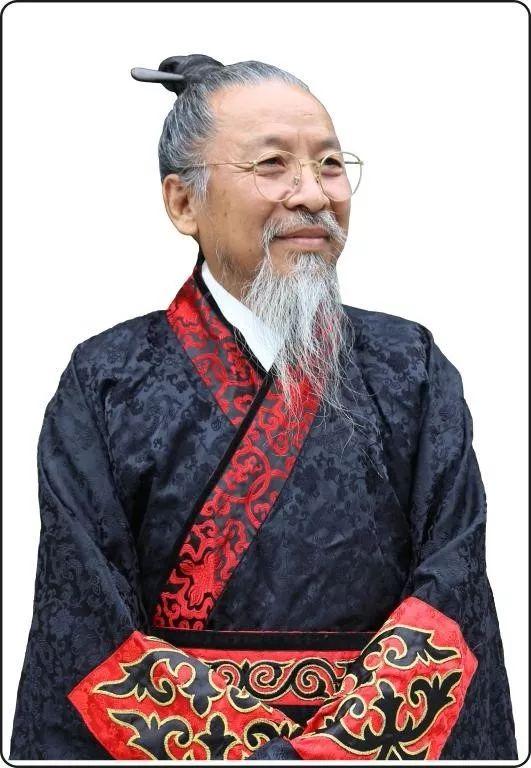

嘉宾:钱锁桥 美国纽卡斯尔大学教授

许知远 作家、单向街创始人

主持:燕 舞 媒体人

智性传记强调精神生活

那些对人类智识的探寻

主持人:我们今天讨论的主题叫“智性传记如何可能”,以最新出版的林语堂、梁启超传记为例。

一到年底,免不了要回顾这一年有多少值得留意的出版物。至少在传记这个门类里面,相信大家印象会很深刻的是,上半年钱锁桥教授的《林语堂传——中国文化重生之道》,下半年许知远先生的《青年变革者梁启超》第一部,还有最近樊锦诗先生《我心归处是敦煌》口述回忆录。

“智性传记”这样的提法,在钱教授的书里,在许知远跟他同事的对谈里面都有提到。它强调人类的精神生活,那些对智识的探寻。

先有请远道回国的客人,英国纽卡斯尔大学汉学讲座教授钱锁桥先生,谈一谈你对知远梁传第一部的总体感受。

钱锁桥:之前主持人老跟我说许知远,我说我没听说过这个人。我在国外,孤陋寡闻。出了这本书,说要做一个活动对谈,我就上网百度了一下,说这个人是北大学理工科的,也没读过博士,也不是做文科的,居然能够写梁启超传记。

梁启超,当然在我的治学过程当中,也是很重要的一个对象,在我的第一本书当中也是。半小时之前吃饭聊天,知远说他读过我2011年出版的首部专著《自由普世之困:林语堂与中国现代性中道》,那是我第一本书,在里面第一章我就讲过梁启超。

但是我从来没想过要写一部梁启超的传记。我在图书馆看过,《饮冰室全集》那一大溜的,没这勇气。所以后来许知远出了梁启超传,那当然要拜读一下,他们就寄了一个PDF版。其实我可以说实话,我是先读到一篇比较负面的评论,我才去读的这本书。说是这本书出来,许知远先生要转型,要做学者了,要写有注释的书了,那就引起人家的评论,你这个注释写得对不对,我就读过那个。

但是把这本书读完以后,我可以非常诚实地讲,我是深受启发,觉得相当不错。关于书内注释,其实我在《林语堂传》当中已经讲了,林语堂他们那一代人已经在讲说要建立学术规范,要作注释,这是一个象征性的东西。当然了,现在如果你要做博士研究,你要收博士生,这是第一步,你要知道怎么样来作注释。但是现在的博士生能做得好做不好,那又是另外单说。但确实是,你要学会这一门技术,注释现在变成一个标志性的东西。

但是我觉得这个不是最主要的东西,我觉得如果这方面有瑕疵,也没有关系。最关键的,读完这本书以后我觉得,他的辐射面很广,他要强调给你们一个时代。所以他不光牵扯到梁启超,还牵涉到当代一大波人的场景,他尽量来还原这个场景。所以在里面,我觉得我学到一点东西,我以前没注意到的,比如说他讲到严复和梁启超他们的一些关系。这几个人物我都很关注,但是他们之间的这些关系,我还没意识到。

但这从另外一方面印证了我的观点,实际上在我看来,晚清一波人当中有几个人物是最最主要的。一个当然就是康梁,另外就是严复,我可能还要再加一个,就是我现在在做的题目,辜鸿铭。严复和辜鸿铭,他们是西学背景。好多人会质疑说,严复他的翻译怎么样。实际上严复是很明确的,很通的,他用他的译法,他也是有目的。那辜鸿铭是另外一个。

但康梁不一样,康梁是中国的举人,是进士,完全是中国的知识体系出来的。所以他两个之间会有一种,严复肯定是看不起梁启超的。我觉得许知远在他的书当中,已经给我们把这些很细致的东西表达出来了。起码作为我来讲,我觉得很有意思。当然还有很多其他方面细节的东西,我觉得都关注到了,很有意思。文笔当然也很好。

我要说明的是,我觉得就那篇评论文章当中说,你注释不好,好像你这个就是写了一部小说,不是写历史。我觉得这个过了。许知远的这本书,绝对是一个历史性的传记,不是小说。我看过很多所谓传记,比如说写辜鸿铭的,你根本不知道他从哪里拿出一点东西就来想象,那真是在写小说。

若说在某一方面具体的史学功底,或者对某一方面人的一些判断,这个都可以各抒己见。但是我觉得这是依照历史的。而且让我很佩服的,一个学理工科的北大的学士,能够闯到这个领域来写梁启超的历史性传记,写到这样的程度,我觉得非常值得欣赏,认为非常值得嘉许。

传记写作在中国

其实是尚未塑造的传统

许知远:我是钱老师很早以前的读者,读《自由普世之困》的时候,我是在网上找到盗版的PDF,打印下来看的。我觉得搞研究的人,首先他的选择能力是非常重要的一件事情,就是选择什么对象来研究。而林语堂对我来说,是一个高度被低估的人物,在这么一个时代。而且我觉得钱老师非常敏锐地抓住了他跟现在的世界——此刻的世界和现在中国的转型之间很密切的关系。其实这个传记的序里也写到了,林语堂跟21世纪知识思想遗产的关系。我觉得他对这样一个主题敏感的把握,是非常重要的一件事情。

而且传记写作在中国,其实是一个尚未塑造的传统。可能我们之前读过,中国传记写作是从梁启超开始的,从梁写的文章,包括写国外一些革命者的这些传记。但是西方意义上的,从18世纪詹姆斯·鲍斯韦尔开始的传记传统,强调看人的立体面,他的阴影、他的光影。到20世纪之后,传记写作又加入了大量社会学、经济学、政治学,所有社会学科的训练。

我很喜欢那个说法——传记应该是文学、历史、思想,各种综合体的这么一个东西。而这样的传统,我觉得在中国始终没有真正地开始展开。所以我看到钱老师写的这本林语堂,我特别高兴,因为在里头看到人物的性格,同时你看到这个人物穿越不同的时代,他跟不同人的关系是什么。

再后面,他在每个时代对应的思潮,在不同时代的思潮之中摇摆、选择,他在历史关键节点怎么样作出自己的回应。而所有东西,因为这个人物他又是一种所谓生活在两个世界之中的人,其实生活在两个世界之中的人是非常迷人的,辜鸿铭也是,他有双重的养分,他也有双重的焦灼,他转变成自己的身份问题。林语堂用另一种语言写作,相当于移民到另一个世界一样,这种流放的感觉是什么。

《林语堂传》这本书很大程度上回应了20世纪被忽略的那部分历史。我们喜欢讲“五四”、胡适和鲁迅的历史,他们大部分其实还在某种单一语境之中被讨论,但林语堂是跨越双重语境的。因为他的一生,他其实某种意义上是一个奥德赛,他的流亡,他在美国住了很多年,去新加坡办大学又失败了,最后又回美国,又去台湾,他在欧洲也生活过。你想他在1940年代初去参加年会的时候,是跟诺曼·托马斯。他是那样世界中的一个人,这样一条线索在现代中国的叙事中很大部分消失了。所以我们经常就误以为中国历史在我们内部发生,其实整个19世纪、20世纪开始的历史,很大程度上是由外部的力量来共同推动的,你像辜鸿铭就起到非常重要的作用。

之前我们谈到,晚清有很多被高度忽略的人。林语堂属于这样的一条线路之中,他从小在一个基督教家庭中成长起来,他不熟悉孟姜女哭长城,是到20岁才开始重新回归这一切。所以他作为中国文化一个现代诠释者,他在纽约写《生活的艺术》,他又重新来诠释竹林七贤、《浮生六记》,诠释中国的哲学思想、生活方式。这种崭新的诠释,其实是跟“五四”那代人很不一样(他们是要颠覆)。

所以看钱老师这传记的时候,我特别开心,因为我觉得他给我朦朦胧胧打开了新世界。我原来有个朦胧的世界,因为我读过林语堂这些英文的文章,读过他在国外的一些表述。但是钱老师给了我更清晰的这么一个东西,这个画面对于此刻的中国变得更为重要起来。因为要重写中国,这是过去20年最重要的命题,但中国兴起之后,它跟世界到底什么关系,它们是怎么彼此理解的,林语堂是中间最重要的一个桥梁,20世纪最著名的一个标志性人物。

但是你知道我们所有在对崭新命题讨论的时候,标志性人物是非常重要的,它是个平台、是个舞台,它会延续过去和此刻的关系,它会延续不同空间的关系。如果我们有林语堂这样的人物被不断地讨论,我们可以理解到过去的岁月是什么样子,它会带来一个共同的标记。

所以我觉得这样的一种传记写作,此刻它对我们展望生活是非常重要的。而且我非常喜欢从《自由普世之困》到这本书,一个延续的传统。可能我更期待辜鸿铭,因为辜鸿铭有更多的那种纠结和苦涩,在19世纪的转变之中。我觉得如果完成对边缘人的一个正确的书写,将非常有助于我们理解中心的特征是什么。

林语堂与梁启超

他们来自不同的世界

主持人:林语堂1885年(光绪十一年)出生的时候,梁启超22岁。他们其实算是两代人。林语堂有没有受过梁启超的一些影响?有没有对梁启超的著述有反馈式的描述?

钱锁桥:从所谓中国现代性的角度讲,他们是两个层次,但都是属于中国现代性的。我们以前老说历史有现代史,也有近代史,还有当代史,这种划分我觉得没什么用处。要考虑中国现在的问题,你就从整个中国的现代性开始——就是西方进来以后,中国文化必须对西方作出回应。

西方现代性进来,虽然是1840年鸦片战争,但实际上对中国世人的冲击,还要在一二十年以后。甲午战争就是危机型的,1895年,这是分水岭。出了很多人,当时出来了一个康梁,严复也都出来了。张之洞实际上已经是办了很多年洋务,但是他的《劝学篇》也是后来写的。

当时梁启超的文笔影响最大。所以我在我第一本书里面说梁启超应该可以被称之为“现代性之父”,因为后来的一套话语体系,都是他开创的。他影响了“五四”一代人,当时的人基本上都读过。不过林语堂那里,他没有特别地回应梁启超。林语堂特别回应的是辜鸿铭。林语堂自己说过,影响他一辈子的当代人物中有两个最主要的人物,一个是胡适,一个是辜鸿铭。胡适与林语堂,后来变成一个竞争者的角色,都是自由派的领袖人物,实际上两位,在1930年代就是这样的关系。

就像你说的,从某种意义上来讲,林语堂是一种边缘的人。但是实际上一点都不边缘,因为中国的现代性,中国的现代文化,就是要回应西方进来的东西,而且你还具有西方的知识背景,这个实际上是非常重要的。

主持人:那知远你重访梁启超,从年纪来讲,梁启超比林语堂要短命得多,在他盛年的时候,他有没有注意到过林语堂?

许知远:因为我没写到第三卷还不知道。一直到第二卷之前,因为胡适、陈独秀他们早年都是受旧学的训练,他们会读到《新民丛报》这样的刊物,流亡日本之后,他们偷运回来的杂志对他们有很多影响,包括早年陈独秀他们读《时报》。但林语堂是在教会家庭成长,他是另一个世界。他们来自不同的世界。

对现代学术的训练很尊重

但也觉得它没那么重要

主持人:不管是林语堂,还是梁启超的研究,不管是学术专著,还是说传记,既往的版本其实可以说汗牛充栋。你们俩为什么还要写这一本传记?

许知远:我没看到有特别好的对梁的传记。其实我觉得钱老师肯定也特别有同感,我们讲的是现代传记书写的方式。其实我对我的书还挺自信的,我觉得他们如果没看到它的好,是没读懂。

首先我觉得传记,应该是有某种高度文学性的。其实对现代学术的训练,我当然很尊重,但我觉得它也没那么重要。因为我受到的影响是爱默生,他当年写过一本非常重要的书叫《代表人物》。他写了拿破仑,写了六个人物,他写出了真正的时代精神。我现在想想都印象很深,爱默生在19世纪中后叶写《代表人物》,他说拿破仑为什么在那个时代引起整个欧洲的震荡,他说拿破仑代表了每一个从底层想去上升的年轻人的心理。所以读《红与黑》,会看到于连,他偷偷把拿破仑的像放在他的床头。他写出那样一种精神。

我觉得我们中国传统也是,司马迁写的“列传”,写出了荆轲的精神。传记首先要有这样一个东西,能理解这个人和这个时代的关系。它不是一个史料,它是一个巨大的“戏剧”,梁启超、林语堂都一样。他不是考虑好了,说我这些资料都清楚了,我来写。他是带着莽撞冲入这个世界的,他并不清楚那个世界到底会是什么样。这里有他跟时代的关系,他强大的个人情感。

第二个我觉得,也需要有跟他一起经历事件这种“同临其境”的东西。比如传记中人物在1898年,在搞这场运动的时候,不知道结果是什么。我和他应该一起,但同时又有一种后见之明,我知道它这一切发生了,我有某种新的更全景的看法。所以我可以看出这个图景中,另外在发生什么事情,把行动和思想放在更大的图景里看待。我觉得一个好的传记是这样一种关系。

为什么我觉得中国传记,包括各种学术写作这么难看?是因为我觉得大家都把人物的思想或者言行变成一个已知的事实,或者说去除了他的历史背景。我觉得如果能把一个人的言行、思想镶嵌在非常具体的历史背景之中,他的思想和言行才会变得非常有魅力和富有价值。

如果我们不知道当年北京城的样子,到处都是臭水沟,一到晚上天全都黑了,人打个灯笼在胡同里走,就无法体会谭嗣同,他可能就是在那个夜晚去见了袁世凯,城门要关之前。你必须给他这么一个图景。包括当时大家彼此怎么写信、怎么表达,晚清那种读书人不许议论朝廷之事,恐惧无处不在。你不知道这种恐惧,怎么会理解“公车上书”这么重要?我觉得必须完成无数个这样的细节,才构成了那个历史背景,才能够想象他们如何参与其中的行动。但一定同时是真实和虚构的。

这个意义上,我觉得中国没有出现我们想象的传记传统。而且一本传记,绝对不是如我们理解的仅是一个传记,它应该是对那个巨大时代的回应。我特别喜欢罗伯特·斯基德尔斯基写的《凯恩斯传》三卷本,它写出了整个英国从19世纪到二战结束之后的变迁。里面有所有经济学的变迁,英国的文人思想生活的变迁,政治的变迁,丘吉尔上台,等等。

我觉得我心中理想的传记,应该是那种特别英雄式的。包括我们看到好电影也是,比如《教父》,其实那是很好的传记片。我特别希望中国能出现这样一个东西,这是我对传记的理解。

那按照这个标准来想,我们一切都尚未开始。我特别希望我们都去做这样一个新的工作,把人、把死去的灵魂,他们曾经活生生的,他们遇到自己时代的困境,他们打破自己时代的困境,他们同样的挫败沮丧,把这些东西召唤到你身边,让你感受到他们的呼吸、他们的困扰。这个东西我觉得才是真正的传记。

林语堂是跨两个世界的人

英文创作比中文多得多

钱锁桥:为什么要写一部林语堂传记?我本来没有想写,而且是很长时间没想。这个和我受过的教育有关。我是1980年代后到美国伯克利去做比较文学,是搞理论出身的。在西方现在“理论”是什么意思呢?思想、哲学、后现代,所有这些理论的,在中国的学院里面,已经是铺天盖地的。在这种氛围之内,你写传记是最被看不起的。谁写传记?一个人琐琐碎碎的。你得有思想、有理论。

不过到了后来,我对西方所谓理论越来越不满意,我觉得这个非常有偏见。而且我觉得在现代中国学院里面,如果都是照搬的话,整个就是一场灾难,因为这个不是我们自己从自己的历史出发所应该有的议题。我们如果自己关心我们所谓中国现代性,我们会发现他们这些所谓理论里面侧重的东西,什么东方主义,真的不是特别重要,而且是本末倒置的。

比如说你着重写一个人的传记,会被理论派诟病说,你还是强调这种精英政策、精英人物。我并不反对这种说法。但是如果你看中国现代发展过程,我们一些主体性的问题根本没有解决,西方的理论它再挑战,挑战不到一些核心价值。所以我们所谓核心价值、中心议题在哪里?这不确定。而且你从这个线路过来以后,那推动中国文化改变的就是这些人物,举子,刚开始的时候,梁启超不都是举人吗?“公车上书”那时候,他们不都是那些知识分子,所谓士大夫?

“五四”以来,我们关心的“五四”人物就是鲁迅。鲁迅的传记不知有多少本,但林语堂基本上完全是被淹没的,根本不知道他是怎么回事。所以,为什么还要写呢?因为就没人写过。

林语堂,我在做博士论文的时候,知道算林语堂传记的,第一本就是他女儿写的《林语堂传》。写得很可爱,家里人写的,那这是一种角度。但是我觉得作为学术来讲,真正关心现代性方面来讲,她那本是远远不够的,而且我觉得后人写父母的传记,有的时候需要稍微保持一点距离。虽然她写得是不错的,但是我在我的传记当中,有一些我不太相信的,我都尽量打问号提出质疑了。

另外一个,实际上我在写论文的时候,有一个美国人写了林语堂。它是博士论文,没发表,大概写了800多页,英文写的。他第一次关注了林语堂在英文方面的角度,所以写得我觉得也算不错的。但是现在看来还是有好多资料没用,他根本就没用到我用的那些资料。

后来在国内,从1980年代开始,林语堂的东西慢慢开始多起来了。现在你问一些年轻人,可能他们就只知道《京华烟云》,因为拍电视剧了。但是从一个知识文化角度来讲,认识还是不够。

第二,林语堂是跨两个世界的人,他的英文创作比中文远远多得多,即使是上海时期他写的中文的那些文章、小品文,我已经出版了他的双语集,有很多精彩的篇章都是先写英文,完了在另外杂志上再用中文发表,自己重新写了一篇的。所以如果你不看他双语的、两个世界的背景,特别是他不光是写作,他人生的经历,1936年以后大部分时间是在美国、在欧洲度过,训练、留学也是在欧美度过,你没有这方面更深一步的了解、叙述,那根本不叫林语堂传记。所以我也觉得,我这个应该是第一部林语堂传记。整理/雨驿

评论