新加坡人万里赴北京寻医记:四十年前,北京神中医给了我三哥重生

1956年的一天下午,木忠兄到义顺老店,约三哥一道去华侨中学参加华校生的反政府关闭中学联的示威活动。二哥知晓后,坚决反对他们去。

但他去意已决,跟着木忠就要启程。

“别去三弟,一天哥哥带你上北京去,到天安门广场,看毛主席像去!”二哥无计可施,指著天说了这话。

三哥自然没听,两人走到巴士车站去了。

作者提供照片 以后二哥常惦记着这话:“一天,哥哥带你上北京去。”想像著站在天安门广场上,面对红墙上挂着的一个伟人的相片。远看,自相框自里向外,竟射出一道道万丈金色的阳光。此景,和抽屉里的久藏的一枚胸别针,一个模样。

但激情一过,回到现实,总在赚钱事业上和钱堆里打滚,这个带着弟去北京的梦想,像一颗天边的一颗星星,在夜深人静,总在遥远的天际上,一闪一闪的发光。

说也神奇,二哥的愿望却在25年后,在万想不及下实现。尽管那是在极大的苦难中实现。

1980年的九月天,五哥开着车载着妈和我,从义顺老店,直奔去淡申医院(那时叫六间医院)。

在医院门口,碰上了下楼来的二哥,三嫂和大儿子国祥。

“最多活半年!”二哥直奔主题。

“医生是这么说,像从巴刹买来的猪肝,下锅入滚热的水中煮过,捞起来便是一木块般的熟肝。我们在临床上称之为:木肝,就形象地说,方便你们理解吧!”。

外科医生托一托眼镜,咽一口水再说:

“手术房内,我见到这景象,临场当机立断,把掀开了的肚皮重新盖上,保留肝脏原封不动,然后重新缝回,切开的伤口。”

他扯了扯胸前的蓝色领带,再说了一句方便我们所能理解的话:”就是华佗在世,也措手无策”。

抛下这话,他走了。

三嫂依在墙头一边哭泣,一边牵着十二岁的国祥。那男孩一脸苍白和无助。后来,男孩患上了忧郁症。

大家听完,知道大难当头,上车回义顺老店。车上妈问我,刚才二哥那句“华佗在世”,什么意思?我无言以对。

爸爸买的在义顺老店,座落三巴旺路和通益小路的交叉口,义顺电影院的前边。港脚(义顺的旧名)的鼎盛时期,这方圆几千平方尺的几十间店面,即是镇里中枢地段。优越的地点和交通方便,老店便是我家行动的大本营,即使多数家人,还住在黄莉山农地上的亚答厝。

店前的五脚基,常有三两成群的人。车还没停进门口,在路上的远处,看到了五脚基上的木忠和才雄兄,还有一位肥胖的中年人。

车刚停下,那白衣胖子走向二哥的车前。

“痞阿,你看需要我打电话给我北京的弟弟?”。“痞阿”是二哥的小名,长著大肚皮的白衣人说了。

后来知道,他是原来培英学校的黄汉津校长。他有一个弟弟,从小立志要当医生,怎料到林友福政府却立了法,要每个青年得入伍当兵。这不得人心的法案遭受国人的激烈反对,终于1954年引发了大骚动。当时流行着一顺口溜:“好铁不打钉,好男不当兵”。

黄校长的弟弟黄汉源于隔年,便秘密得和几个同学结伴,投奔中国大陆,从此音信全无。 时光一晃过了二十几年,久无声息的黄汉源,突然冒了出来,并传来好消息,他已经是协和医院的外科专家。他的志向和理想,最终在万里之外的北京实现了。

一伙人进了店,对着黄校长的电话本,二哥拨通了电话。因少打长途电话,黄校长在话筒前喊话。大家见状急忙走开,生怕话费会因人多而涨高。场外听到的是,他移开话筒时说,“我弟的意见是,送人到北京去,找一位盛名的中医肝脏专家。”

“那专家叫什么名?”二哥按耐不住急劲。

“关幼波”远处传来转而在话筒旁吐出了,不快不慢的三个字。

听了我对妈说,这是那号神仙呀?连戴领带的西医都束手无策,难道关郎中的葫芦里,装了神仙药?

可是面对灾难,我们也没回旋之地。几天后,把病重的三哥从医院接了回家。接着,我们家人共同出钱出力,让二哥订了三张机票,由他带着三哥嫂,一块上北京去见关郎中。

接着九月底的一天,我们一家人和几个关心的好友们,到巴拉里芭机场为他们送行。

要上飞机前,二哥一脸的紧张,但其中也挂着一丝深藏不露的满足感。我马上想起木忠说出的,近25年前,那段往事——“三弟,一天我带你上北京去。”

这话像天边的一颗星星,总是镶在机舱的玻璃小窗上半部,忠心耿耿得在窗前一直陪他们飞到北京。 日后的事,只在二哥的来信中知道:

九月底的北京,天气进入初冬,虽是初冬,还是我们热带人不能忍受。

正如毛主席的诗中所言: 北国风光,千里冰封,万里雪飘。

机上的一程颠簸,三哥不能适应,航程中不断咳嗽。 下了飞机在北京机场,马上送往北京医院。

在冰冷的急诊部里,医院派出一个极有资格的外籍医生,她是个苏联的女医生。

嵌在金色头发之下的一双蓝眼睛,炯炯有光。她冰冷的听筒,在三哥肿大的肚皮上滑动,再仔细书写临床报告。之后支开三哥,她贴近二哥耳旁说话:

“看到你们千里迢迢来到北京,又看在病人辛苦,我好心劝你们,买飞机票,赶快飞回去吧。免去病者接下来的痛苦。”

那带苏联腔调的,说出满口的伤心话。 三嫂站在一旁,听着这轻声细语,然后依在墙头,她情不自禁得落泪。颠沛流离的人们呀,总要走到天涯海角的陌生地,然后找不到一个落脚处呀。

医院窗外远处的是,东单的万家灯火。天际线上的浩瀚星空上,天边的那颗遥不可及的星星,一闪一闪得发光。

找了一家有暖通的宾馆,三人在北京渡过,伤心欲绝的第一晚。

见到黄汉源是隔天的协和医院里,他当着老乡们前,打电话给关医生,可见他们交情的不一般。关医生在电话上说了八字:“事不容迟,马上过来。”

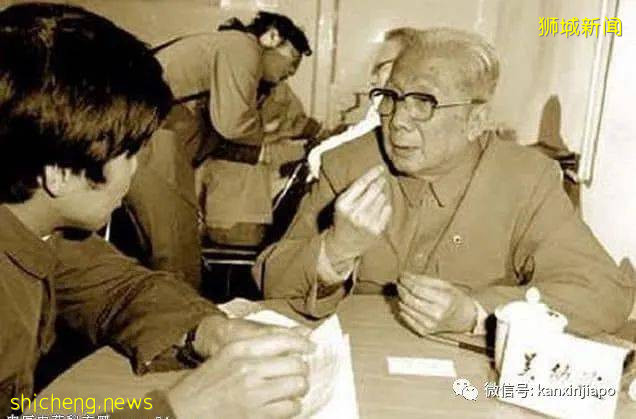

见到关老中医时是午饭后。他戴了一副黑框眼镜,满头的白发。一脸的和蔼可亲。他不用冰冷的听筒,却伸出温热的三只手指,贴在三哥的左手听脉,再贴转至右手,又回到左手。

那白皙如玉的三只手指,简直就像一位音乐指挥大师的手指,异常的灵巧和敏感,更像巨型的哈雷太空望远镜,装有三个精确的传感接收器,在太空测量中保持非常准确的测量,能在无限深邃的银河系中,测到亿万光年外所发来的信息。

关老中医的三指头上,铺满千万根神经线,从手中传来的一波一波的脉动中带的信息,准确诊断了三哥的肝脏病状。

“张口,吐舌”

老中医笃定的声音,让三哥顿然间找到信心。

一番的思前想后,是与非,正与邪,对与错,错综复杂的辩证,分析与归纳,推论与总结之后,他嘴边冒出一丝笑容,自信得对二哥说道:“你弟生有大幸,在他哥你的穷追不舍得投石问路,通过黄医生找到我来,真是命中大幸。他即在我手中,必有希望!”。

二哥和三嫂一听,心中一块大石一瞬间化为乌有。

接着,在一张淡黄的草纸上,他提笔疾写。口中却念念有词,右手五只,不断点顿屈算。

很快的,纸上出现了20多种草药,药名下端较小字体标明著药量。那一排排龙飞凤舞的字体,像一群二十几匹神马,在粗糙的纸面上,朝着一个有阳光的方向,奔腾冲刺。

抓足了一周的草药,三人回到宾馆。三嫂找来一个草药炖锅以煮药。第一贴下肚后看不出什么,只听三哥,屁声不断。

三天后喝下连续三贴后,他已可吃完一个的北京馒头。一周过去,回复诊前的早上,三哥胃口好多了,吃下一碗稀粥和三个馒头。

复诊当天,关老中医一口气开三个月的药份。递著那药单,三人预知是见关佬的最后一次。两兄弟牵着他的手,在不断得答谢声中,倒头走着出了门。

回国前一天的早晨,二哥带着弟嫂,到北京天安门广场,参加早上六点正的升旗礼。当太阳从东方升起,第一道曙光照在广场上,场上响起一片掌声和奏起庄严的国歌。国歌后,竟也加奏另一震撼着广大的海外华侨的,一首歌曲《五星红旗》,在场上的一片歌海中响起:

五星红旗迎风飘扬 胜利歌声多么响亮 歌唱我们亲爱的祖国 从今走向繁荣富强… 当唱到“从今走向繁荣富强”时,二哥抱着弟弟,流下了炽热的眼泪。

“三弟,一天我带你上北京去!”。那话像天边响起的一记巨雷。 尾声: 回新加坡后。三哥开始以每天喝一贴,后转两天一贴,再往后便是每周一贴。

三哥一直活到1999年,多活了十九年。

以此文纪念我的二哥和三哥:青春无忌的梦想,换来精彩亮丽的人生。

作者:进来(笔名)

评论