大连接:跨境直接投资、“双循环”与服务业升级(2万字全文)

全景视觉

作者 : 邵宇 陈达飞

更完整的数据可参考:中国跨境直接投资全景:FDI与ODI(150页PPT)

东方证券2021博士后招聘:东方证券2021年博士后招聘

我的直觉是,特朗普政府正在做的一些事情就是把跨国企业在中国的“根”拔出来,让它们转移到中国以外的地方去。

——雷明(Claire Reade),美国前助理贸易代表

一、 引言

2020年5月14日,中共中央政治局会议首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。7月30日政治局会议进一步提出,必须从持久战的角度认识当下中国面临的很多问题,“加快构建以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局。”此后,“双循环”(Dual Circulation)便成为国内外热议的流行词汇。这被认为是中国面对“百年未有之大变局”而做出的一次战略性调整,是贯穿“十四五”规划和实现“二〇三五年远景目标”[1]的一条政策主线。

在中美关系短期内难有转折的情况下,加强与亚洲和欧洲的经贸关系往来,是中国应对美国脱钩政策的理性选择。十九届五中全会发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》完整表述了畅通国内大循环和促进国内国际双循环的具体要求。就如何“促进国内国际双循环”而言,需要“以国内大循环吸引全球资源要素,充分利用国内国际两个市场两种资源,积极促进内需和外需、进口和出口、引进外资和对外投资协调发展。”所以,“引进来”和“走出去”仍是双循环新发展格局的重要内涵。

RCEP与CAI提供了一个思考中国如何促进国内国际双循环的制度框架。前者是包含投资条款在内的综合性合作协议,后者是双边投资协定,中国承诺降低金融、法律等服务业的市场准入条件,强化公平竞争承诺。这两者都有助于FDI流入中国和中国资本走出去,因此也会重塑中国的贸易结构和价值链网络。从而,如何更好的“引进来”和“走出去”,可持续地推进“一带一路”战略,2020年底签订的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)和中欧《全面投资协定》(CAI)又将如何影响跨境资本流动和全球价值链格局,都是值得探讨的话题。

中国在改革开放以来所取得的成就,部分是因为顺势而为才看起来自然而然。1978年中国决定改革开放时,世界经济和金融秩序正处于大转折时期。1973年和1979年二次石油危机中断了二战后全球经济增长的“黄金时代”。70-80年代“滞胀”的宏观经济环境催生了一系列自由化改革和金融创新。布雷顿森林体系于1973年彻底瓦解,以美元为中心的纯信用货币体系逐步确立。在布雷顿森林体系时期,黄金仍然发挥着货币的锚的作用。为了贸易的有序开展,美联储有义务维持美元-黄金平价, 其他货币钉住美元,保持汇率窄幅波动,从而形成了一种双层嵌套的国际货币体系和固定汇率制。为了维护固定汇率,资本账户处于高度管制状态。当时的金融市场基础设施建设和信息技术水平,也限制了资金跨境流通的规模。

70、80年代以来,全球化进入一个崭新的阶段。与此前不同的是:第一,跨国公司(MNEs)在全球贸易中发挥着举足轻重的作用。据联合国贸易与发展会议的统计,MNEs所占的贸易份额达80%(UNCTAD,2013);第二,贸易全球化叠加金融全球化,跨境资本流动规模快速膨胀,增速远超商品和服务贸易;第三,贸易的内涵不再只是最终商品和服务,中间品贸易(即价值链贸易)逐渐发展成为主要形态,其规模约两倍于最终品,占全球贸易总规模的60-70%;跨国公司是主体,直接投资是形式,价值链网络是结果。某种意义上说,全球价值链网络和产业分工格局就是在新一代信息技术的支持下,在主权国家和跨国公司的互动中形成的。中国的要素禀赋结构是劳动丰裕,资本和技术短缺,正好与西方发达国家互补,故能顺利地嵌入全球价值链。

外资是连接国内国际双循环的重要纽带。历经百年动荡,新中国初期一贫如洗。中国政府允许外资企业继续在中国经营,但却禁止它们在未经许可的情况下关闭工厂,减少就业,并需按政府规定的工资继续支付工人工资。外国公司的高管也不得离开中国。随着经营业绩每况愈下,至1957年,外资基本全部撤离中国。所以,改革开放初期,中国的外商投资几乎为零。

改革开放首先是一场思想解放运动,以邓小平为代表的党中央决策层开始重新审视中国与世界的关系。这首先并集中体现在对外商直接投资(FDI)的看法上。面对外汇短缺,邓小平曾说,中国有强大的公有制基础,吸收几百亿、上千亿外资不会影响我国的社会主义经济性质。这为吸引和利用外资奠定了思想基础[2]。人们开始摒弃“一无内债、二无外债”的落后观念。在改革开放同一年,中国决定接受外商直接投资,1979年出台的《中华人民共和国中外合资经营企业法》首次为外资企业在华经营提供了法律依据。80年代上半叶,在渐进式改革思维的指导下,FDI的区域性和行业性限制性条件仍然较多,外资只能经营出口加工业,国内市场尚未对外资开放,这一状况到80年代下半叶才逐渐改变。1986年,国务院专门成立外国投资工作领导小组,由国务委员谷牧担任组长,开办“三资”[3]企业逐渐成为利用外资的主要形式。90年代初,中国确立了中国特色社会主义市场经济的改革任务,FDI限制条件大幅放宽,外资进入中国的步伐明显加快。

从80年代末算起,中国仅用了20、30年的时间就建成了“世界工厂”。这不仅仅是因为外资企业带来了先进的技术和管理经验,培养了人才,还因为他们本身就在重建中国。中国制造业的快速崛起、世界最大贸易国和价值链中心地位的奠定与FDI有直接关系。在贸易方面,出口加工业占贸易总额的比重在90年代就超过了50%,外商投资企业所占贸易份额在本世纪初一度接近60%。截止到2019年底,在工业企业中,外商及港澳台投资企业在资产规模、营业收入、利润份额和就业岗位等方面占比约20-25%,在ICT、汽车等行业,占比超50%。累计而言,综合考虑直接效应、间接效应和诱致效应,改革开放四十多年,外商投资企业约贡献了增加值的1/3和就业的1/4(Enright,2017)。一个合理推断是,中国服务业发展的相对滞后与服务业长期逆差地位与中国对服务业FDI——金融、审计、法律等市场准入的限制有关。这有反过来限制了具有比较优势的中国制造业成功走出去。

国家政策是FDI的最后一道门槛。在一个强调对等(reciprocity)的国际话语体系里,扩大开放同样是走出去的通行证。在制造业整体上产能过剩的当下,服务业FDI潜力巨大。扩大服务业开放将有可能复制“中国制造”的经验,不仅有助于改善,甚至是逆转中国服务业国际收支逆差的状况,还有助于促进制造业走出去。这在服务业占GDP和全球贸易的比重不断提升的当下尤其重要。并且,新一代数字技术的发展或将显著提升服务业的可贸易性。中国经济仍在向服务业快速转型的过程中,人们对美好生活的向往还将提升服务业占GDP比重。服务业开放还有政治含义。美国经常账户虽然长期处于逆差地位,但却保持着服务业贸易的顺差,与中国双边贸易也是如此。产业升级的内涵不局限于制造业,必须与服务业升级齐头并进。

本专题章节安排如下:第二节梳理全球跨境直接投资(FDI与ODI)版图和影响因素,论述跨国公司的角色;第三节描述中国的FDI的特征事实,量化其对中国的经济影响;第四节描述中国对外直接投资(ODI),重点描述中国对美国、欧盟、“一带一路”国家和RCEP成员国的投资;第五节描述中国FDI政策,跨国比较FDI限制指数;第六节总结全文,展望未来,并从直接投资角度阐述其对双循环新发展格局的意义。

二、 全球跨境直接投资版图及跨国公司的角色

全球化是一个多维度和多层次嵌套式的动力系统,双边或多边协定搭建了制度框架,主权国家、国际多边组织和跨国公司是规则制定者[4]。资本、技术和劳动等生产要素,以及商品与服务的流动是全球化的主要内容。从国际收支账户来看,商品与服务流动和资本流动是一体两面的关系。生产要素的流动会重塑国家的比较优势。由于技术和劳动往往是附着于资本之上的,跨境直接投资的分布是观察“权力转移”的重要前瞻指标。中国崛起部分是因为顺势而为才看起来自然而然,其“势”之一就在于全球化所带来的产业资本的转移,以及内嵌于产业资本中的技术和知识的转移。

全球跨境直接投资的版图

二战后,全球跨境资本流动格局可被划分为三个阶段(图1与图2)。第一阶段,1945-1973年为布雷顿森林体系1.0时期,政经格局为两极对立,彼此孤立,西方阵营内部实行金汇兑本位+固定汇率+自由贸易+资本管制的组合制度,跨境资本流动规模较小,与贸易的波动基本一致,且主要发生在西方阵营。1960年,99%的FDI流向了发达国家(迪肯,2009,p.50)。

第二阶段为布雷顿森林体系2.0时代,成型于80年代初期,此前为过渡阶段。本阶段的特征是:美元本位+浮动汇率+自由贸易+金融自由化。全球分工的特点是横向和纵向一体化并重,且后者居于主导地位,这使得价值链贸易逐渐成为主导形式。而这又是伴随着跨境直接投资的兴起而形成的。在一系列金融自由化改革措施的刺激和信息通信技术的支持下,80年代开始,跨境直接投资规模快速膨胀,规模和增速都数倍于贸易。并且,不再局限于发达国家。1991年苏联解体和2001年中国加入WTO是两个重要节点,2008年金融危机前夕达到高光时刻。

第三阶段始于2008年金融危机,政策制定者和学术界开始重新思考全球化的意义。全球FDI流量虽然在2015年创下新高,但其相对于GDP的比重却在下降。在特朗普担任美国总统时期,逆全球化思潮愈演愈烈,全球跨境资本流动,尤其是中美之间的金融往来再度收缩。拜登上台会重塑美国外交关系,但难改世界经济三足鼎立格局。中国作为世界体系的一极和亚洲价值链中心国的地位还会进一步强化。

图1:FDI流量的全球分布

数据来源:世行、联合国贸发会议、WIND,东方证券财富研究中心

注:1960年数据来源于彼得·迪肯,2009,p.50.1961-1969为估计值(匀速变化)。

图2:ODI流量的全球分布

来源:联合国贸发会议,WIND,东方证券财富研究中心

从流量上来说,在FDI的分配上,发达经济体与发展中经济体(以及转型经济体)基本呈现出“五分天下”的格局。2019年,全球FDI规模1.5万亿美元,发达国家占比52%,近10年平均54%。ODI方面,发达国家仍占主导地位,2019年占比70%,近十年平均68%。从存量上看,2019年底,全球FDI存量为36万亿美元,发达经济体占24万亿,占比67%。ODI存量为35万亿,发达国家26万亿,占比76%。比较而言,发达经济体在扮演资金供给者的角色中更为重要。

直接投资的形式包含绿地投资(greenfield)和跨国并购(M&A)。2008年之前,两者案例数量和金融上大致等同,此后,两者在数量上出现分化,绿地投资数量屡创新高,跨国并购数量基本位于2007年以下水平,但两者在金额上并未呈现出分化态势。分行业来看,跨国并购方面,服务业案例数更高,约为制造业的4倍,其中,金融业约占服务业的一半。服务业与制造业在跨国并购金额的差距上相对较小。2008年前服务业一直高于制造业,此后两者基本等价。绿地投资方面,制造业与服务业在案例数量和发生金额方面均持平。投资类型与行业分布在双边投资的结构性不平衡会更明显[5]。

值得强调的是,从国际惯例上讲,只有当居民拥有非居民企业10%及以上股权的跨境金融投资才被定义为直接投资。所以,直接投资并不是跨境资本流动的全部内容。直接投资存在一些统计上的缺陷:一方面,各国公布的数据覆盖范围不一样,英美欧等国境外资本存量数据的覆盖面可达85-95%(邓宁等,2016,p.13),发展中国家相对较低;另一方面,由于全球各国在税收和金融监管等政策上存在较大差异,资金广泛从事套利行为,部分直接投资反映的是市场扭曲,而非真实经济行为,例如中国大陆与中国香港之间所谓的“返程投资”就是一种调理行为。此外,避税天堂的存在、融资形式的多元化、再投资收益和估值等因素都增加了直接投资的误差,FDI与ODI流量与存量之间的误差就是例证。这一缺陷可以从跨国公司的微观视角得到弥补,并且,还能理解资本流动背后的动力机制[6]。

直接投资的经济效应:跨国公司视角

依据是否拥有海外子公司,可将公司分为两类:本土公司和跨国公司,后者又可进一步分为本土母公司和海外子公司。与母公司相比,海外子公司往往表现出更高的资本密集度、劳动生产率、研发投入(或效率)和进出口依赖度。早在上世纪80年代中期,MNE就贡献了全球GDP的25-30%、商品贸易的75%以及技术和管理技能等服务贸易的80%(邓宁等,2016,p.18)。2014年,跨国公司贡献了全球生产的33%、GDP的28%、进口的55%、出口的49%和就业的23%(图3)。与母公司相比,海外子公司的商品用于出口的比例为33%,高于本土母公司23个百分点。中间品投入和国外增加值的比重比母公司分别高9和14个百分点(图4)。

图3:跨国公司的经济地位

数据来源:OECD,2018.Multinational enterprises in the global economy.东方证券财富研究中心。

图4:跨国公司海外子公司与本土母公司的比较

数据来源:OECD,2018.Multinational enterprises in the global economy.东方证券财富研究中心

某种程度上说,直接投资和跨国公司的“跨国指数”(Transnationality Index,TNI)——跨国公司海外子公司总资产、销售和就业占比的平均值——互为代理变量,两者在趋势上基本保持一致。直接投资是企业实施全球化战略的具体手段,反过来,跨国公司的利润是直接投资的资金来源。前文所描述的直接投资的特征事实基本能够从跨国公司层面得到解释。比如,80年代以来直接投资的增长与跨国指数的提升保持同步,发展中国家地位的提升也与跨国公司的崛起直接相关(邓宁等,2016,p.19)。2008年金融危机以来,直接投资增长的停滞与跨国公司指数走平相一致(UNCTAD,2020)。FDI存量方面,全球前100的跨国公司贡献了约50%,前300的贡献率约70%。所以说,跨国公司行为是全球直接投资活动的“晴雨表”。

企业跨国经营的收益和风险是并存的。东道国市场规模、准入条件、资源禀赋和配套基础设施等是重要的考量因素。70、80年代以来跨国公司的兴起和直接投资的扩张受金融自由化政策的直接驱动,但从跨国公司的微观视角看,更有助于理解其背后的动力机制。根据邓宁的“折衷理论”[7],当满足如下三个条件时,企业将进行跨国生产:第一,必须具备其它国内竞争企业不具备的特定所有权优势;第二,这些优势必须能够被企业自己开发利用而不是出售或出租给其他企业,即企业能够将产权优势内部化;第三,必须有一些区位性因素使企业只能在东道国进行生产才能获得更高收益,不仅包括要素禀赋,如劳动力、自然资源等,也包括市场规模等。中国吸引外资的优势主要在于市场容量和廉价劳动力,中国企业走出去看重的则是自然资源和技术。当然,一方面,一国的比较优势是不断变化的,劳动力数量和价格曾经是中国的比较优势,但现在对跨国公司最具吸引力的市场规模[8]。因为,与发达国家相比,中国劳动力成本虽然仍在低位,但劳动生产率也比较低。另一方面,企业走出去的目标也随经济发展阶段和产业(或产品)生命周期而变化。

技术进步和产业生命周期的演化是理解直接投资和国际收支结构的另一重要视角。从对企业的经营绩效或GDP的贡献来说,技术更为重要,但技术的作用却需要通过资本和劳动来体现。所以,技术、资本和劳动(包括人力资本)是三位一体的。70、80年代兴起的信息技术实现了地理空间的“大压缩”。如同交通运输技术的发展有利于商品的流动一样,信息技术对资本流动的促进作用也是显著的。与此同时,在金融自由化的背景下,技术的本土化运用也有助于提升企业绩效。雷蒙德·弗农早在1966年就将产品生命周期理论用于解释产业的全球迁移(R. Vernon,1966)。将其与邓宁的“投资发展周期”五阶段论相结合,就能将技术演进、产品生命周期、产业区位迁移和直接投资流动纳入到统一框架下进行理解(图5)。

图5:产品生命周期、产业迁移和直接投资

资料来源:Wells,1972;Dunning,1981;东方证券财富研究中心

弗农学派认为,技术领先国会生产和出口更多处于生命周期早期的产品。在早期,这些技术是资本和人力资本密集型,成熟阶段后,仅为资本密集型。假如美国是技术领先国,欧洲是追赶国,五阶段的特征可概括为:第一阶段,美国向所有国家出口,贸易顺差与资本净流出相对应;第二阶段,由于欧洲在经济发展阶段和知识积累上与美国最接近,也由于欧盟一体化程度较高,欧洲是美国跨国公司设立海外子公司的首选地址。海外子公司开始生产并服务于欧洲市场,同时,技术外溢使得欧洲本土公司也开始具备生产同类产品的能力,并对美国公司形成竞争。本阶段,美国仍保持贸易顺差,但却只能向欧洲以外的市场出口,并且,净出口规模开始出现向下的拐点;第三阶段,随着欧洲本土企业的崛起,欧洲开始行次发达国家出口,与美国在第三方市场展开竞争;第四阶段,随着竞争的加剧和利润的收缩,美国企业开始进行离岸外包和生产,甚至想产业全部外迁,欧洲开始向美国出口,次发达国家努力实现进口替代,美国开始出现贸易逆差,与之相对的则是资本净流入;第五阶段,次发达国家成为产品的唯一生产国,并开始向全球出口[9]。

跨国公司与主权国家都是塑造全球权力格局的重要力量。由于两者的目标函数既重叠,又不完全相同,故两者是对立统一的关系。跨国公司对东道国经济影响可被归纳为四个渠道(图6):第一,设备投资和经营活动产生直接影响;第二,通过供应链产生的间接影响;第三,直接和间接活动会创造就业岗位,员工支出会产生诱致性影响;第四,溢出效应,如知识溢出、技术和管理经验、人力资本积累等。可见,降低市场准入、吸引直接投资是后发国家嵌入全球产业链和加速产业升级的捷径。当然,直接投资对不必然带来正效应,常见的负面作用包括环境污染、金融危机等,这关键在于东道国的驾驭能力。东亚和拉美就提供了正反两方面的经验[10]。

图6:跨国公司对东道国经济的四重影响

制图:东方证券财富研究中心

中美贸易冲突发生以来,关于产业链外迁的声音不绝于耳,其负面影响当然不容忽视,但中短期来说仍然有限,长期影响则主要看国内政策的对冲效果。2020年的最新企业调查数据显示,美资企业表示要撤出中国的意愿明显高于日本,也略高于欧盟[11]。如果从时间序列来看,近几年外资迁出中国的意愿并未明显增强,反而更希望中国降低市场准入,以增加对中国的投资。在2020年12月签订的《中欧全面投资协定》中,欧盟表示,相对于中国的GDP规模,欧盟对中国的投资规模仍然较低。可见,外资仍然看好中国。在劳动力成本已经不具备显著的比较优势和制造业产能整体过剩的背景下,降低服务业市场准入门槛,改善营商环境,保护知识产权,强化并践行“竞争中性”原则,对于吸引技术和研发行业与服务业FDI尤为重要。

三、 中国外商直接投资(FDI)版图

P&G-iPhone-Tesla

1988年,距离改革开放已经10年,中国老百姓还在使用肥皂洗头发。洗发水也没有独立包装。

同一年,通过与李嘉诚的和记黄埔成立合资公司[12],美国日用消费品巨头保洁(P&G)获准在内地销售产品,其引进的第一款产品就是拥有独立包装的洗发水。其后,平均每年都会推出新产品,如1989年推出乌兰油(其他地方的玉兰油)和飘柔洗发水,1991年的潘婷洗发水和舒肤佳香皂,1997年的佳洁士牙膏和帮宝适尿布等。至今,保洁公司在中国销售的产品可谓是琳琅满目。在2009年,中国有98%的家庭购买了保洁公司的产品。2000年,保洁开始大力扩张其在发展中国家的市场份额,中国是计划中的主要部分。保洁开始了中国本土化扩张战略,为中国消费者量身定制产品,并开始深入细分市场,设计差异化产品。保洁不仅为中国消费者带来了美好生活,还塑造了中国消费者的习惯。

80、90年代,中国还没有全国性的分销网络,大多由国有经销商分发给各地的小商店进行销售。随着市场容量的增大,也为了降低成本,保洁开始培育自己的供应商和分销渠道。到2010年,宝洁在中国已经拥有近150个配送中心。2010年开业的广州中心,亚洲第一,世界第二。宝洁还帮助建立了覆盖中国城乡地区超过50万家门店的零售网络。保洁还将一部分业务外包给第三方分销商,教授他们现代化的分销和库存管理技术。宝洁甚至为主要经销商建立了影子管理结构,监督日常活动,并对他们进行分销管理培训。初期,保洁仍需要从国外进口生产设备。后来,这些供应商除了为保洁生产,还可以出口。

除此以外,保洁还在中国成立了研发中心,也非常注重绿色消费理念和企业社会责任的实践和传播,如在中国20多个省份建立了200多所希望小学等。很难量化保洁30多年来在中国的真实贡献,厂房和生产设备投入,创造的就业岗位,提供的高于市场平均的薪资水平,本土供应商和产业链的崛起等。据估计,仅2014年,宝洁直接和间接贡献了112.8亿美元的增加值,和超过61.2万的就业岗位。

像宝洁这样的故事在中国数不胜数,家喻户晓的莫过于苹果产业链,以及正在复制苹果经验的特斯拉。从80年代末算起,中国仅用了20、30年的时间就建成了“世界工厂”。这不仅仅是因为外资企业带来了先进的技术和管理经验,培养了人才,还因为他们本身就在重建中国。中国制造业的快速崛起、世界最大贸易国和价值链中心地位的奠定与外商直接投资(FDI)有直接关系。反之可推断,中国服务业发展的相对滞后与服务业长期逆差地位与中国对服务业FDI——金融、审计、法律等市场准入的限制有关。这又进一步约束了具有比较优势的制造业成功走出去。

中国外商直接投资版图

在1978年决定实施改革开放的同一年,中国开始重新接受外商直接投资。中国始终遵循渐进改革路线。所以在初期,FDI限制仍然较多,比如只允许在经济特区和沿海经济开放区经营出口加工业。整个80年代,FDI规模都比较小,FDI流量占GDP的比重从未超过1%。直到1985年,外资企业对出口的贡献仅为1%(诺顿,2019,p.400)。

1990年前后,东欧剧变,苏联解体,两极对立的世界体系合二为一。1992年,邓小平南巡坚定了改革开放的信念,中共十四大确立了中国特色社会主义市场经济体制改革目标。这可以被视为第二阶段的起点。在汇率等金融体制改革和降低市场准入等政策的刺激下,FDI流入中国的步伐明显加快。FDI流量在1992年首次突破100亿美元,1994年,流入中国的FDI在全球的比重达到13%(图8,左图)。1997-1998年亚洲金融危机时期,FDI流量已增至450亿美元。

图8:中国FDI流入规模

数据来源:UNCTAD,Wind,东方证券财富研究中心

2001年中国加入WTO后,FDI流量再次起飞。2008年金融危机之后,全球FDI流量急剧下滑,直到2015年才突破2007年的峰值。但中国FDI流量早在2010年就再创新高,其后呈线性上升态势,年均增加30亿美元。2016至2019年,受美国流动性收缩和去全球化思潮的影响,全球FDI流量收缩25%。2020年,受新冠肺炎疫情的冲击,全球FDI断崖式下跌。但无论是2018-2019年全球贸易冲突期间,还是2020年,中国FDI流量仍然维持高位。在2020年1季度录得2004年以来的最低记录之后,2季度和3季度均已经恢复至疫情之前的水平。从流量相对指标来看,FDI流量占固定资本形成和GDP的比重均在1994年达到峰值(17%和6%)后持续下行(图9,右图)。2008年之后分别跌至3%和2%以内。但因此而认为外资对于中国经济增长不再重要却是错误的,因为重要的是存量效应。

从行业结构来看(图9),2009年之前,制造业占FDI的比例始终在50%以上,峰值出现在2004年,占比71%。其后,随着GDP中产业结构的变化,FDI的结构也随之变化。截至2019年,制造业占FDI(流量)的比重已经降至25.6%,仅随其后的是房地产业,占比17%,2014年峰值时达29%。租赁和商业服务仅比房地产低1个百分点。信息传输和计算机与软件服务业占比已升至11%。占比相对较低的行业包括教育、卫生、社会保障和社会福利,以及文化娱乐等。服务业已经成为中国FDI的主体。

图9:中国FDI流量的行业结构

数据来源:国家统计局,东方证券财富研究中心

从地域分布来看,东、中、西比例7:2:1。从资金供给来看,起步最早、规模最大的是中国香港,累计占比超过50%。英属维京群岛是第二大来源地,其次是日本、新加坡、美国、中国台湾和韩国。不同国家投资的行业结构有较大差异,美国投资最大领域是ICT,其次是化工原料、能源、汽车和运输设备。

中国FDI经济效应分析

中国学界对FDI发挥的积极作用有高度共识(张军、王永钦,2019),最直接的影响是贸易和产业链层面。改革开放初期,外资企业发挥着双循环的枢纽作用。通过设立经济特区和经济开放区,珠三角等地吸引了大量的直接投资,出口加工业带动了贸易的发展。这不仅解决了国内劳动充裕、资本和技术短缺的矛盾,也弥补了外汇储备的缺口。80年代中期开始,随着国内消费市场逐渐对外资开放,出口加工业在进出口贸易中发挥的作用不断提升(图10),其占进出口贸易总额的比例在90年代末超过50%[13]。这是90年代初中国贸易总额占GDP比重出现第一个峰值的主要解释。另一方面,90年代初开始,FDI加速流入,外商投资企业在进出口贸易中逐渐发挥主导作用,占比在2005年达到60%,中国贸易总额占GDP的比重也触及64%的峰值。2008年金融危机之后,随着本土企业的崛起和进口替代的推动,国内附加值占比开始提升,外商投资企业和出口加工业的比重虽持续下滑,但仍举足轻重。

图10:出口加工业和外商投资企业在进出口贸易中的作用

来源:国家统计局,WIND,东方证券财富研究中心

在工业企业中,外商及港澳台投资企业在资产规模、营业收入、利润份额和就业岗位等方面占比约20%,但在不同行业有显著差异(表1)。就资产规模而言,截止到2019年,占比已经下降至19%,其中,计算机、通信和其他电子设备制造业和汽车制造业占比仍超过40%,造纸和纸制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、燃气生产和供应业、食品制造业占比超过30%;主营业务收入方面,整体份额22%,计算机、通信和其他电子设备制造业占比为55%,2013年以前超过70%。净利润方面,占比25%,其中汽车业持续位于50%以上,燃气生产和供应业占比也接近50%。就业方面,整体占比23%,ICT行业贡献率仍然超过50%。

表1:工业企业中外商及港澳台投资企业资产占比

数据来源:国家统计局,WIND,东方证券财富研究中心

难以量化的,也是影响更深远的是知识和技术的外溢效应及其对劳动生产率的提升(Du, L.etal., 2012)。在研发方面,普华永道(PwC)的一项研究显示,2014年,外商投资企业占中国企业研发总支出的81%[14]。外资在中国投资的研发中心数量从1999年的不足30个增至2004年的600个,2013年增至1300多个,2015年增至1500多个。外商投资企业在中国的研发工作已经从低成本支持转向了当地运营、服务当地需求和基础研究领域。数百家外国公司已经与中国的大学和研究机构建立了研究联系。例如,西门子与中国200多所大学建立了研究和技术关系。许多中国高科技衍生产品都来自5个受资助的研究中心和项目[15]。

合资企业模式是外商投资企业溢出的重要渠道。对于外资母公司来说,与本土企业组建合资企业有助于发挥本土合作伙伴的区位优势,快速进入新市场,向合资公司转让技术和专门知识将有助于其获得竞争优势,扩大市场份额;合资企业不仅对本土合作伙伴的母公司有显著的正向的技术溢出,对整个行业也是如此。利用企业面板数据回归的结果显示,当合资企业的销售份额增长10%时,该行业中典型的中国本土企业的生产率平均也会提高10%。中国合作伙伴母公司的市场销售份额每增加10%,其它公司的生产率就会提高4.5%左右。并且,中美合资企业的外溢效应更加显著(Jiang, K.et al.,2018)。这就是所谓的“后发优势”。人类万年,直到牛顿才发现万有引力,但后人领会万有引力定律并将其应用到实践中只需要以小时来计算。

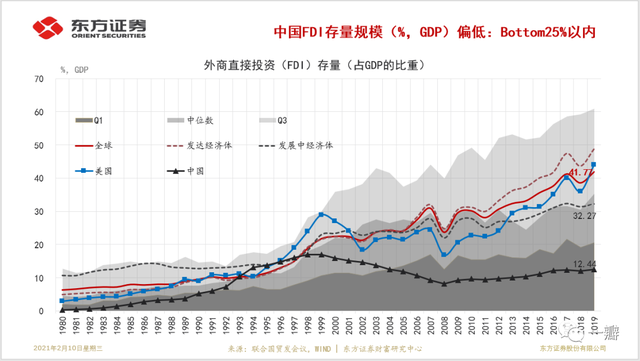

然而,从相对意义上看,中国FDI存量仍然偏低,与中国的经济体量不一致。2019年,中国FDI存量在全球FDI存量中的比重为4.85%,远低于中国GDP和贸易贡献度;中国FDI存量占GDP的比重为12.44%,而全球FDI存量占GDP的比重为42%,其中,发达经济体49%,发展中经济体32.27%,美国44%。在全球主要的35个经济体中,FDI存量与GDP之比的第一个四分位数为20.5%(图11)。虽然经济增速下行和劳动成本上升是重要解释,但较高的市场准入门槛更是充当了FDI“拦路虎”的角色,尤其是在服务业(详见第五节)。此外,政策透明度低、政策不稳定性高和对法律法规的解释和执行的一致性等也都构成了障碍。中国尚有足够的政策空间来对冲逆全球化和国内经济层面的不利因素对FDI产生的负面影响。

图11:中国FDI存量(%GDP)仍然偏低

数据来源:UNCTAD,东方证券财富研究中心

四、 中国对外直接投资(ODI)版图与风险分析

中国资本走出去是经济发展的必然结果,符合邓宁“投资发展周期理论”描述的阶段特征。相比“引进来”,中国资本“走出去”起步更晚,但步伐更快。两者有显著的结构差异,且存在时变特征。2016年,中国ODI存量就已经超过FDI,但是,中国对外直接投资仍面临政治和法律等风险的挑战,民营企业同样面临“融资难、融资贵”问题。中国企业走出去的短板不是硬实力,而是软实力,服务业发展水平至关重要。

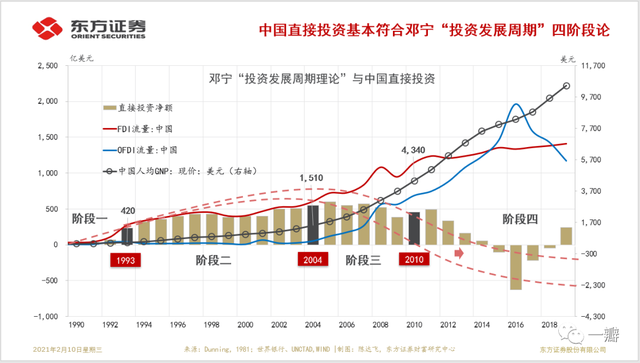

投资发展周期理论及中国实践

无论是引进来,还是走出去,都需要两个条件:推动力和吸引力。前者针对母国,后者针对东道国。推动力又可分为宏观、产业与企业三个层面。宏观方面,根据邓宁的“投资发展周期理论”和“折衷理论”(Dunning,1981;迪肯,2009),一国对外直接投资倾向取决于经济发展阶段及其所拥有的所有权优势、内部化优势和区位优势(参考图5)。第一阶段(人均GNP低于400美元[16]),母国三大优势均欠缺,FDI与ODI规模均较小;第二阶段(400-1500美元),区位优势增强,所有权优势和内部化优势仍然欠缺,FDI规模扩大,对外直接投资规模仍然较小,直接投资顺差规模不断扩大;第三阶段(1500-4000美元),三大优势同步增强,对外直接投资快速增加,直接投资顺差逐渐收敛至均衡;第四阶段(4000美元以上),三大优势进一步增强,ODI规模超过FDI,直接投资转变为逆差。四阶段的划分来源于经验数据,不同国家会有不同,但对外投资与人均GDP正相关已是学界共识(李辉,2007;薛求知,2007)。

中国直接投资状况基本符合理论描述(图12)。按现价美元计算,中国人均GNP突破400美元、1500美元、4000美元的时间点分别为1993年、2004年和2010年。第一阶段,1993年以前,FDI与ODI规模都比较小(但FDI始终高于ODI);第二阶段,1993-2004年,FDI大幅流入,ODI仍然低位运行,直接投资顺差于1993年跳升至231亿美元,2004年达到550亿;第三阶段,2005-2010年,FDI规模持续增加,ODI在2005年首次突破百亿后以更快速度增加,直接投资顺差在2005年达到600亿美元后开始下降。第四阶段,FDI增速放缓,2015-2019年连续逆差[17]。2019年,中国人均GNP已经突破1万美元,所以,中国对外直接投资在宏观层面的推动力已经具备。2016年以来,中国ODI开始持续收缩,宏观层面主要是由人民币汇率贬值预期和中美贸易纠纷等原因导致的。除了经济发展阶段,文化、法律等制度以及服务业发展水平都会影响对外直接投资。

图12:中国直接投资的阶段性特征

数据来源:世界银行、UNCTAD,WIND;东方证券财富研究中心

注释:由于是以现价人均GNP划分阶段,故曲线会向右拉伸。

影响对外直接投资的微观因素着眼于企业管理和战略。企业对外投资的动机主要包括:获取资源、寻找市场、提高效率和战略资产。国内劳动成本的提升是企业外迁的重要原因。2005年前后,中国劳动市场的刘易斯拐点出现(蔡昉,2014),农村转移的劳动力开始从过剩转变为短缺,非技能劳动力工资开始上升。2011年前后,中国进入老龄化社会,工资上涨压力进一步增强。劳动密集型企业从沿海地区内迁移至中西部,或外迁至东南亚等国,以缓解成本压力。中国制造的另一项重要约束条件是自然资源,所以能源或金属占中国对外直接投资的比例较高。例如,2005至2019年,中国对澳大利亚的直接投资近1,000亿美元,其中700亿投资了能源和金属。

直接投资的“吸引力”主要是指东道国的投资环境,良好的制度(政治、法律和市场等)和丰富的自然资源均是吸引外资的优势条件。当然,母国与东道国的“制度距离”也会影响直接投资,政治和经济制度相近的国家更易达成交易。无论是制度质量,还是制度距离,显然不能对上世纪90年代以来西方对中国的直接投资和近年来中国对一带一路国家的投资做出有说服力的解释,这是因为,实证研究发现,双边投资协定能够弥补东道国的制度缺陷,或缩小制度距离(宗芳宇等,2012)。综合而言,企业只有在满足“折衷理论”的三个条件时才会对外投资,进行跨国生产。

中国对外直接投资的特征事实

2000年,党的第十五届五中全会首次提出“走出去”战略,并于2001年被写入“十五”计划。2005年,ODI规模突破百亿美元,此后加速扩张。2012年党的十八大强调要加速实施“走出去”战略,2013年提出了“一带一路”(BRI)倡议。2015-2018年,ODI流量持续高于FDI,直接投资连续四年出现逆差[18]。

从2013年开始,中国ODI年流量就超过了千亿美元[19],2016年达到两千亿,为历史峰值。截止到2019年底,中国ODI存量约2.2万亿美元,高于FDI的1.8万亿;境外企业总资产达到4.4万亿美元,相比2008年增加3.4万亿;境外企业就业总人数在2018年达到峰值,为359.5万人,2019年降至274万。其中,外方就业人数在2014年之后快速增加,2018年为187万,占比52%,2019年增加至227万,占比达83%[20]。分企业的性质来看,国有企业占比持续下行,至2019年底仅为5%[21],私营企业在2016年跳升至26.2%,相比2015年增加17个百分点。分投资形式看,跨境并购(M&A)为处于绝对主导地位。

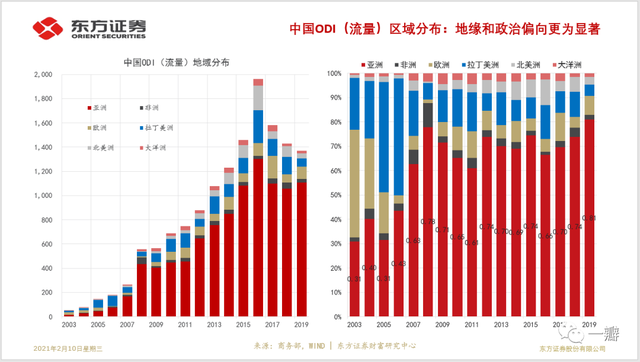

图12:中国ODI地域分布

数据来源:商务部,WIND,东方证券

从行业分布看(图13),租赁和商业服务排在首位(占比约1/3),其次是批发和零售(占比11%)。2016年开始,信息传输、计算机服务和软件业占比明显提升,2017-2019年占比平均10%。制造业和采矿业占比分别为9%和8%。当然,在不同地区或国家,行业分布有较大差异。

图13:中国对外直接投资行业分布

数据来源:商务部,WIND,东方证券财富研究中心

亚洲。流量方面,2016年以前持续上升,2016年峰值为1,300亿美元,2019年收缩至1,100亿。2007年以来,亚洲占比基本在60%-80%之间。2016-2019年,占比连续提升,2019年达到了81%,为历史峰值。存量方面,截止到2019年底,亚洲ODI存量为1.46万亿,占比66.4%。香港作为中国资金的“出海港”,占亚洲ODI存量的约90%;新加坡和印度尼西亚仅次于香港。从行业角度看,香港ODI规模最大的是租赁和商业服务,其次为金融业和批发零售;其余亚洲国家,规模排名前四行业为能源、运输、金属和房地产。

美洲。2006年之前,拉丁美洲是除亚洲之外中国ODI最主要的目的地,2005和2006年占比分别达到了45%和48%。2006底,拉丁美洲占到了中国ODI存量的26.3%。2008年金融危机之后,中国ODI更偏向于亚洲、北美和欧洲,拉丁美洲占ODI存量的比重至2019年底降至20%,仍位列第二,总金额为4,300亿美元,其中,开曼群岛为2,800亿,占比65%,英属维京群岛1,400亿,占比33%,两大避税岛合计占比88%。北美方面,2016年以前,中国对北美洲的直接投资持续上升,2016年达到200亿美元峰值,其中,170亿流入美国。2017年以来,规模锐减,当年仅为65亿(基本都投向了美国),2018年小幅反弹后(87亿),2019年进一步收缩至44亿美元(美国38亿),仅占当年ODI流量的3%。截止到2019年底,中国在北美的ODI存量仅为1,000亿美元,仅为拉丁美洲的23%,全球占比4.6%。如果不考虑避税港,美国是中国在美洲最重要的直接投资目的地,其次为巴西和加拿大。对美国的投资主要分布在房地产、金融、运输和技术,巴西和加拿大主要是能源,秘鲁是金属。能源、金属和房地产是中国在北美投资的前三大行业。

欧洲[22]。中国对欧洲的直接投资起步较晚,直到2008年金融危机之后才显著加速。2008年以前,ODI流量基本位于30亿以下,所以,截止到2009年底,存量仅为86亿美元。ODI流量的峰值出现在2017年,为184亿美元。至2019年,ODI存量达1150亿美元。分不同国家来看,由于荷兰是流入欧洲资金的中转站,ODI存量达240亿,占比21%,紧随其后的是英国和德国,分别为170亿和142亿。根据美国企业研究所(AEI)的统计,以项目最终目的地和投资额计算,英国、瑞士和德国排名前三,法国和意大利位居第四、第五。各国的行业分布主要是:英国的金融、房地产和物流;德国的交通运输;瑞士的农业;法国的能源和旅游;意大利的交通和能源。整体而言,截至2019年底,制造业、采矿业和金融业是中国在欧盟投资的主要行业,ODI存量分别为310亿、165亿和150亿美元,合计525亿,占比46%。

非洲。2003-2019年,非洲ODI流量仅在2008年和2018年略超过50亿美元,大多数年份位于30亿美元以下。截止到2019年,中国在非洲的ODI存量约450亿美元,南非和刚果金是仅有的两个超过50亿美元存量的国家。从行业分布上来看,能源和金属项目占绝对主体地位,总金额占比约80%[23]。

“一带一路”。自2013年启动“一带一路”国家战略以来,中国在沿线国家的直接投资快速增加,2014-2019年均超过1,000亿美元,截止到2020年底,项目金额总计达到7,600亿美元。在新冠疫情的影响下,2020年上半年仍然达到465亿。新加坡、意大利、秘鲁和印度尼西亚是重要目的地。能源、金属和交通运输是重点行业(图14)。从ODI存量上看,占比约13%[24]。近年来,一带一路投资引发的债务问题和项目的可持续性引发广发关注。据AEI统计,2005-2020年(H1),中国对外直接投资共出现300个陷入困境的交易项目(Troubled Transactions),总金额近4,000亿美元。其中,一带一路项目占到了160个,涉及金额1,600亿美元。

图14:中国在“一带一路”沿线国家的直接投资

数据来源:AEI China GlobalInvestment Tracker,东方证券财富研究中心

中国对外投资过度了吗?从横向对比来看,发展中国家ODI占GDP的比重平均为23%,超过中国8个百分点(图15)。全球平均水平为40%,发达国家为53%。在全球主要的35个经济体中,中国大致处于25%分位数的水平。所以,并不存在过度的问题。过度与否的判断标准并不是投资的绝对或相对数量,也不是与其他国家比较所处的位置,而在于投资项目是否符合经济意义上的投入产出核算,或者是政治意义上的国家战略。如果中国想要持续对外输出资本,在没有取得一定的金融话语权的情况下,纯粹出于政治考虑,经济意义上的可持续性就会大打折扣。在未来较长一段时间内,随着中国人口老龄化的加快和居民储蓄率的持续下行,中国经常账户将维持在基本均衡的状态,时而逆差将是常态,尤其是在强调以内循环为主体的转轨过程中。中国的ODI,不再是经常账户顺差,而是FDI,抑或对外投资项目的再投资收益。可以想象一条ODI的“可能性边界”,它主要由经济因素决定,但国内外政治因素对项目成功与否至关重要。

图15:中国对外直接投资存量(占比)所在分位

数据来源:UNCTAD,WIND,东方证券财富研究中心

全球化智库(CCG)分析了2005-2014年间120个投资失败的案例,发现25%的是由于政治原因(其中的8%是因为东道国政治党派的阻挠,另外17%是政治动荡或政党更替),另外还有16%与法律风险有关(其中三分之一是由于不了解或不遵守法律,另外三分之一是由于不熟悉劳工法规)。不同国家针对直接投资的政策和法律法规、反垄断法规、环境保护法规、劳工法规和税收法规等均不相同,并且还根据政治经济因素不断变化,这导致中国对外直接投资项目面临重大法律风险。大多数中国公司缺乏国际经验,也不熟悉外国的法律。这使得这些公司与对外直接投资相关的法律风险特别高。

综合而言,中国对外直接投资面对的挑战包括:规划与战略、风险管理、融资渠道、缺乏合作、企业国际化水平低、中介服务利用不足、不善于应对东道国复杂环境的挑战、跨文化差异(Hui Yao Wang and Lu Miao,2019)。中国对外投资的短板主要不是科技的硬实力,而是服务的软实力。无论是对国内居民的美好生活,还是对于中国资本走出去,服务业发展水平都是关键,这又与服务业的开放水平直接相关。

五、 扩大服务业开放,促进直接投资双循环

“中国制造”是在对外开放中崛起的,也已经成为中国比较优势产业。但中国制造走出去的方式仍然是“Made in China”,而不是走出去,“Made for China”(或“Made for the World”)。

全球化智库(CCG)设计了一套企业全球化水平的评价体系,核心指标包括:投资效率、海外人才、海外市场的渗透、企业社会责任、产业链并购等。评估结果表明,中国企业的国际化水平偏低,排名前100的跨国公司的全球化指数平均为12.9%,低于全球的62.3%和发展中国家的39%[25]。

中国产业发展的短板是服务业。制造业资本能否成功走出去,不仅在于投资方自身的比较优势,还在于第三方能否提供低成本和高效率的运输、金融、会计和法律和咨询服务[26],因为服务业发展水平是一国对外直接投资的重要基础性条件(裴长洪等,2011;罗长远,2019)。

中国服务业的“比较劣势”

无论是新中国建立初期,还是改革开放初期,国内政策着力点都是快速工业化,服务业开放的步伐更为迟缓,FDI限制程度高,其结果就是服务业发展相对滞后。从三大产业来讲,中国具备比较优势的是第二产业,第一产业和第三产业(即服务业)则处于“比较劣势”地位。

一国的服务业发展水平可由服务业占GDP的比重代表。当前,西方发达国家服务业占GDP的比重普遍在80%左右,中国仅为55%。这与经济发展阶段有关。随着经济的发展,人们对美好生活的向往还将继续提升服务业占比,这是经济发展的固有规律。

是否拥有比较优势,可是从贸易收支做判断。中国是世界出口第一大国,却是服务贸易弱势国家,服务占出口的比重不足10%,远低于世界平均水平和西方国家[27]。传统上,服务业被认为是不可贸易部门,这就如同交通运输工具出现之前,大多数商品也不可贸易一样。技术决定着商品或服务的可贸易属性。至2017年,服务在全球出口中的比重已经上升至24%,新一代数字技术还将进一步提升服务业的可贸易属性。加入WTO以来,中国虽然一直保持贸易顺差,但服务贸易却多处于逆差状态[28]。反观美国,上世纪80年代末以来,虽然一直是贸易逆差,但服务贸易却始终保持顺差,与中国的双边贸易也是如此。

如果说中国制造是在开放中崛起的,那么服务业就是在压抑和限制中落后的。服务业的发展速度和质量确实与经济发展阶段和人的需求层次的演进有关——因为没有需求,所以没有发展,但这也只能解释内需中服务业占比偏低的现象,而不能解释出口中为什么服务业也偏低。基于中国制造崛起的逻辑,如果服务业开放程度更高,会有更多的服务业FDI流入中国,服务业在出口中的比重也会提高,无论是由外资机构提供,还是崛起中的内资机构。

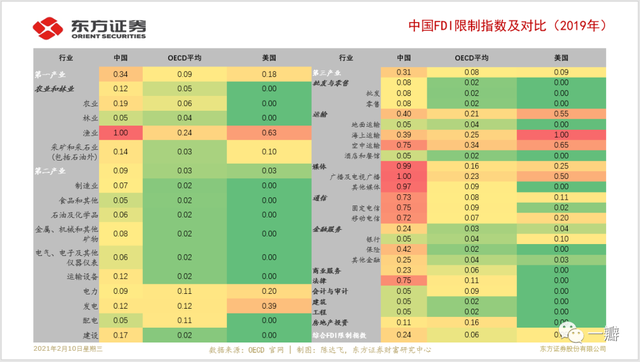

中国FDI限制主要集中于服务业

市场规模(GDP等)、政策的开放度、稳定性和透明度、劳动成本或质量、税收双轨制[29]、实际汇率、政治稳定、文化等都对中国FDI流量有重要影响(Hummera Saleema et al.,2018)。对于不同国家,在不同的发展阶段,各因素的影响有差异,但无论如何,市场准入政策都是外资流入的最后一道门槛。改革开放伊始,中国便从所有权结构、行业和地理上渐进地推动直接投资。所有权结构上,《中外合资经营企业法》(1979年)、《外资独资企业法》(1986年)和《中外合作经营企业法》(1988年)为初期外商投资企业提供了法律依据。行业层面,1995年制定的《指导外商投资方向暂行规定》和《外商投资产业指导目录》(简称《目录》)作了初步指导。但是,服务业对FDI的限制仍处高位。

根据WTO有关规定,自2002年起,《目录》将外商投资领域划分为鼓励、允许、限制和禁止四类,此后便以此为框架调整,如2007年将高新技术、资源节约、替代能源、服务外包和现代物流业列入鼓励类;2011年开始鼓励环境友好型投资;2015年将限制行业从79个缩减到38个,将需要设立中资控股合资企业的行业数从44个减少到35个,将需要建立合资企业但允许外资控股的行业从43个减少到15个。2015年1月,中国商务部发布了《外商投资法》征求意见稿,拟以单一法令取代多项法律法规。该法案于2019年3月经十三届全国人大二次会议表决通过,并于2020年1月正式实施。“负面清单”管理制度于2013年9月首次在上海自贸区落地,其后被推广到其他自贸区。2018年12月,国家发展改革委和商务部印发了《市场准入负面清单(2018年版)》,标志着市场准入“负面清单”管理制度进入了全面实施阶段。

在资本项目中,中国对直接投资的开放起步最早,但从FDI限制指数[30]来看,虽然2015年以来持续下降,但中国FDI限制指数不仅高于美国或OECD平均水平,也高于印度、墨西哥和巴西等国。分行业来看,主要是因为服务业FDI的限制偏高(图16)。从韩国的经验看,降低市场准入会促进FDI流入(艾肯格林等,2015年),中国FDI仍有空间。美国和欧盟中国商会多次在企业调研报告中表达对中国降低市场准入的期望[31]。与降低市场准入同样重要的是,健全知识产权保护体系,增强政策透明度,提高法律法规的解释和执行的一致性。这对于吸引高新技术和服务业FDI尤为重要[32]。

图16:中国FDI限制指数仍居高位

数据来源:OECD,东方证券财富研究中心

相对于韩国而言,中国一向被认为是对FDI更友好的,但韩国FDI占GDP的比重却比中国高2个百分点。由于曾经被日军占领,独立初期,外资在韩国也被认为是政治敏感的问题。1960年之前,韩国全面禁止外商直接投资,直到1960年颁布《促进和吸引外国投资法案》才逐渐放松。1966年《外国投资促进法》进一步推进自由化,赋予了外资企业与管理人员税收优惠,废除了合资企业中的最低内资比例要求。1973年,韩国转向重工业发展计划,再次高外资项目准入门槛和监管要求。其后10年,FDI维持低位。过于依赖债务融资提升了韩国金融体系的脆弱性,80年代早期,爆发了一次债务危机。这是韩国政府改变了对外商直接投资的态度,并于1984年引入了“负面清单”管理制度,1985和1987年两次缩减清单,至1991年,在韩国财政部划分的522个制造业门类中,只剩下12个存在限制(或禁止),其它限制主要是服务业。至世纪末,在1148个行业中,已经有1117个完全开放,还有18个部分开放。金融服务业开放程度也显著提高。这显著促进了FDI的流入(图17)。

图17:降低市场准入对FDI的影响——韩国经验

数据来源:韩国央行,WIND,东方证券财富研究中心

当然,不能仅仅从FDI的数量(绝对或相对)上去判断是否饱和,而是要考察一个一个的项目是否符合经济核算。可以确定的是,中国仍然具备吸引FDI的潜力,国外整体上也看好中国经济增长和市场潜力。欧盟在《中欧全面投资协定》主要内容文本上写的第一句话就是:“在过去的二十年中,欧盟对中国的累计外国直接投资已超过1400亿欧元……就中国经济的规模和潜力而言,欧盟在中国的外国直接投资总额仍然相对较少。”

中国服务业开放下一站

制造业FDI占比的峰值在2004年已经出现(70.95%),此后加速向制造业产出占GDP的比例收敛,2015年后基本匹配。制造业在GDP的比重仍在以每年0.5-1个百分点的速度趋势下滑,前者围绕后者窄幅波动。与此同时,服务业FDI占比快速上升(图9)。2010年,服务业FDI占比首次超过服务业总产值占GDP的比重。2019年底,前者为69%,后者54%。所以说,服务业FDI的限制也是结构性的,主要集中在运输、媒体、通信、金融和法律等。以金融业为例,截止到2019年,金融业整体限制程度仍然较高,指数值为0.24(表2),远超OECD的0.03和美国的0.02。这导致金融业产值占GDP的比重远超金融业FDI占比。2015年,金融总产值占比升至8%以上,但金融业FDI占比直到2010年才突破1%。金融市场和金融服务业发展的滞后对中国产业资本走出去是重要约束。

表2:中国FDI限制指数及对比(2019年)

数据来源:OECD,东方证券财富研究中心

服务于对外直接投资的中介机构大致可分为两类:第一类是刚需,包括会计、法律和资产评估公司;第二类是一般服务,如投资和财务咨询服务以及投资者关系和管理咨询。这些中介机构在降低对外直接投资风险方面积累了丰富的知识和其他资源。例如,合格服务提供商的尽职调查可以提供严格的可行性评估,识别法律和金融风险,帮助企业就海外投资项目做出正确的决策。扩大服务业开放将有可能复制“中国制造”的经验,促进国内服务业的发展。这不仅有助于促进制造业走出去,还有助于改善,甚至有可能逆转服务业国际收支逆差的状况。

从趋势上来看,2013年上海自贸区试点金融服务业开放后,金融业FDI占比开始提升。2018年中美贸易冲突以来,中国金融服务业开放的步伐明显提速,现已取消银行、证券和保险交易(包括再保险)以及资产管理的合资要求和外国股比限制。在《中欧全面投资协定》中,中国承诺进一步推进投资自由化,不仅向欧盟投资者继续开放金融服务业,还将扩大在卫生、电信/云服务、计算机服务、海上运输、航空运输和商业服务等领域的开放。它可以被看作是中国下一步谈判双边(或多边)投资协定的一个参照系。与此同时,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)也是带有投资协定的伙伴关系协定,缔约方同意实施负面清单管理制度,进一步推进投资便利化和自由化,不得歧视外国投资者。

较高的生产性服务业发展水平有助于制造业企业将资源集中到优势领域。中国企业没有充分利用中介服务机构来协助其全球化战略的主要原因就在于,本土机构的服务能力不达要求,国外机构收费又比较高,企业(尤其是中小企业)为了节省成本而不得不放弃中介服务。由于经验不足和未能进行充分的尽职调查,项目失败的概率也大大提高(Hui Yao Wang and Lu Miao,2019)。

综合来说,扩大服务业开放可谓一举三得:一,有助于吸引FDI;二,提高国内服务业生产率,改善服务贸易收支,促进服务业资本走出去;三,促进产业资本走出去。可见,服务业开放有助于促进资本双循环格局的形成。

如果中国想要持续对外输出资本,在没有取得一定的金融话语权的情况下,纯粹出于政治考虑,经济意义上的可持续性就会大打折扣。因为,至少从英国和美国的情况来看,对外直接投资与英镑和美元的国际货币地位是密不可分的(图18)。因为,资本与权力相互依附,金融服务业开放是经济高质量发展和双循环新发展格局的重要一环。

图18:ODI与金融霸权国家的“特权”?

数据来源:UNCTAD,Dunning,MultinationalEnterprises and the World Economy;Economist,2010;埃肯格林,《货币变局》。

六、 总结与展望

全球化是建立在贸易或投资协议基础上的。所谓全球化制度,就是协议的总和。全球和中国经验都显示,含投资便利化条款的双边或多边协定将有助于扩大缔约国之间的直接投资规模(图19)。2020年底,RCEP与《中欧全面投资协定》完成谈判,正等待签约、生效。与此同时,中国也表达了加入全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)的意愿。这些协议将重构中国的投资、价值链和贸易网络。投资协议→直接投资→价值链和贸易网络是全球化的动力机制,所以,直接投资是价值链网络的前瞻指标。

图19:与国外签订投资协定有助于FDI流入中国

数据来源:UNCTADInvestment Policy Hub,WIND,东方证券财富研究中心

注:BIT为“双边投资协定”;TIP表示“含投资条款的协定”。

中国改革开放搭上了建立在美元体系基础上的新一轮全球化的“顺风车”,与战后初期不同的是金融全球化和直接投资的兴起,跨国公司在贸易和价值链格局的形成中扮演着重要作用。中国工业化“从0到1”的跨越就是借助于外商直接投资和外商投资企业实现的,这是扬长补短之举,既充分发挥了本土丰裕和廉价劳动力的优势,又弥补了资本和技术的短缺。90年代初,世界体系合二为一,中国市场化改革进一步推动了直接投资流入中国,到2001年加入WTO,中国进入全球化高光时期。通过嵌入全球价值链,中国本土企业快速崛起,从价值链分工的底端逐渐攀升,更多增加值份额。2008年金融危机之后,在全球跨境投资增长持续低迷的情况下,中国企业加快了“走出去”的步伐。但是,由于政策对服务业FDI的限制仍然严格,中国的服务业发展显然滞后于制造业,在贸易中处于弱势地位,还严格制约着中国制造业走出去。

中国对服务业FDI的限制是结构性的,主要集中在金融、法律、媒体、通信和运输行业,它们对于中国对外投资都非常重要。《中欧全面投资协定》的主要诉求就是市场准入和公平竞争。中国承诺在金融服务、海上运输服务、云服务、私人健康服务等行业降低市场准入,这不仅有助于满足新时代人们对美好生活的需求,也有助于释放中国吸引FDI的潜力,同时还有助于在服务业中复制“中国制造”的经验,进一步支持中国产业资本走出去。

当前及未来一段较长的时间内,中国都将面临百年未有之大变局带来的挑战,这是确定性事件。中国制造走出去的短板不在于硬实力,而在于软实力,这集中体现在服务业上。发展滞后的服务业正好对应着FDI的高限制,它们也将是FDI开放的“终点站”。

参考文献:

Du, L., Harrison, A., & Jefferson, G.,2012.Testing for horizontal and vertical foreign investment spillovers in China,1998–2007. Journal of Asian Economics, 23, 234–243.

Dunning,1981. Explaining the internationaldirect investment position of countries: Towards a dynamic or developmentalapproach, Review of World Economics, 03 Vol. 117.

Enright,2017. Developing China: TheRemarkable Impact of Foreign Direct Investment, Routledge.

Hummera Saleem, Wen Jiandong, Muhammad Bilal Khan & Bashir AhmadKhilji, 2018. Reexamining thedeterminants of foreign direct investment in China, Transnational CorporationsReview, DOI: 10.1080/19186444.2018.1436654

Hui Yao Wang and Lu Miao,2019. China’sOutward Investment Trends and Challenges in the Globalization of ChineseEnterprises. In Julien Chaisse, 2019. China’s International InvestmentStrategy: Bilateral, Regional, and Global Law and Policy,Oxford University Press.

OECD,2018. Multinational enterprises in theglobal economy: Heavily debated but hardly measured.

UNCTAD,2013. World Investment Report 2013.

UNCTAD,2020. World Investment Report 2020.

Jiang, K., W. Keller, L. D. Qiu, and W. Ridley,2018. International Joint Ventures and Internal versus ExternalTechnology Transfer: Evidence from China, NBER Working Paper No. 24455. https://www.nber.org/papers/w24455

Vernon,1966. International Investment and International Trade in theProduct Cycle, The Quarterly Journal of Economics, Volume 80, Issue 2, May1966, Pages 190–207, https://doi.org/10.2307/1880689

Wells,1972. The Product Life Cycle andInternational Trade,Publisher : Harvard University Press.

蔡昉:《从人口红利到改革红利》,社会科学文献出版社2014年版。

邓家荣、张艳花:《刘鸿儒:中国金融改革探路人》,中国金融出版社2019年版。

邓宁、伦丹:《跨国公司与全球经济》(第二版),中国人民大学出版社2016年版。

艾肯格林、铂金斯、沈宽浩:《从奇迹到成熟:韩国转型经验》,人民出版社2015年版。

彼得·迪肯:《全球性转移——重塑21世纪的全球经济地图》,商务印书馆2009年版。

裴长洪,郑文:国家特定优势:国际投资理论的补充解释,《经济研究》2011年第11期。

罗长远,2019.改革开放40年:从利用外资到资本“走出去”,收录于张军、王永钦:《大转型:中国经济改革的过去、现在与未来》,格致出版社2019年版。

李辉:经济增长与对外投资大国地位的形成,《经济研究》2007年第2期;

韩剑:母国服务业发展对企业对外直接投资影响——基于OECD国家数据的实证研究,《财贸经济》2015年第3期。

薛求知、朱吉庆:中国对外直接投资发展阶段的实证研究,《世界经济研究》2007年第2期。

宗芳宇、路江涌和武常岐:双边投资协定、制度环境和企业对外直接投资区位选择,《经济研究》2012年第5期。

注释:

[1]基本实现社会主义现代化。

[2]转引自邓家荣、张艳花:《刘鸿儒:中国金融改革探路人》,中国金融出版社2019年版。

[3]中外合资企业、中外合作企业与外商独资企业。

[4]霸权国家和大型跨国公司拥有非对称的规则制定权。

[5]下文详细阐述。

[6]当然,MNE数据也并非十全十美,不同国家对MNE和海外子公司的定义,收集数据的质量也有差异(邓宁等,2016,p.19)。

[7]综合了企业理论、组织理论、贸易理论和区位理论。

[8]近十年,中国GDP增速下行开始成为吸引FDI的制约因素,但从全球比较来看,仍处于中国速增长阶段。

[9]五阶段论是一种理论抽象,现实中不同阶段之间可能会存在交叉,也可能出现跳跃。

[10]东亚和南亚对FDI的政策有差异,在经济高速增长阶段,日、韩对FDI都有严格限制,中国和南亚各国(如新加坡、泰国和马来西亚等)对FDI更为友好。严格来说,拉丁美洲的“掉队”主要是因为资本流动的结构偏向于证券投资和其他投资(银行贷款等),它们都属于短期资本流动,波动性较大,易引发货币危机和金融危机。

[11]美国企业表示离开中国的比例为13%,欧盟为11%,日本为4%。Rethinking2020: What’s Overlooked and What’s Overhyped (macropolo.org)

[12]保洁占比69%,1997年增至80%,2004年全资持有。实际上,保洁公司在尚未获得内销资格之前(1985年)就已经进入中国,前3年都在从事消费者行为和习惯研究。

[13]出口额占比长期高于进口,“剪刀差”的扩大也反映了国内附加值的提升。

[14] Barry Jaruzelski et al.,2015. Innovation’s New World Order,strategy + business.

[15] Julien Chaisse,2019,Chapter 1。

[16]以1971年美元计算。

[17]不同统计主体或货币标价法的数据会有差异,如不特别说明,本文数据来源均为联合国贸发会议(UNCTAD)。此处是以现价人均GNP作为阶段划分的依据,而邓宁在做理论阐述时用的是1971年美元,所以会有一些出入。

[18]依据UNCTAD数据。如果根据国家外汇管理局的数据,仅2016年为逆差。

[19] 2020年全年数据尚未更新,由于疫情的影响,或跌破千亿。

[20]受中美贸易纠纷影响显著。

[21] 2007年约20%。

[22]含俄罗斯。

[23]根据美国企业研究所(AEI)数据,与商务部的数据并不等价。

[24]截止到2017年底,数据引用自HuiYao Wang and Lu Miao,2019.

[25]数据引用自:Hui Yao Wang and Lu Miao,2019。

[26]实证研究可参考:李辉,2007;韩剑,2015。

[27] 2017年,中国服务出口占比8.52%,全球为23.5%,高收入国家为26.6%,美国为33.5%。

[28] 1998年以来,除了2005-2008年为顺差外,其它年份均为逆差。主要原因在于,2008年金融危机之后,随着出境旅游的兴起,旅行服务贸易逆差快速扩大

[29]从1992年到2008年,外资企业税率为15%-24%,国内企业税率为33%。2008年《企业所得税法》将其统一为25%。

[30] FDI监管限制指数(FDI Index,简称“FDI限制指数”)由OECD编制,主要从四个维度来衡量一国对FDI的限制:(1)外国股权限制;(2)歧视性筛选或审批机制;(3)聘用外国人作为主要雇员的限制;(4)其他经营限制,如外资企业分支、资金回流、土地所有权等。数值分布从0(开放)到1(封闭)。总体限制指数是各部门得分的平均值。歧视性是重要依据。国有企业只有在歧视性条件中,才会被视为对FDI的限制。外国直接投资指数并不是一个国家投资环境的全部指标。一系列其他因素也在起作用,包括如何实施外国直接投资规则。其他原因也可能造成进入障碍,包括关键行业的国有化。一个国家吸引外国直接投资的能力将受到其他因素的影响,例如其市场的规模、与邻国一体化的程度,甚至地理因素等。尽管如此,FDI规则可能是一个国家吸引国外投资者的关键决定因素。(OECD官网,https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_2018_C1)

[31]可参考任意一年的调查报告。

[32]中国美国商会2002年度企业调查报告显示,技术和其他研发行业、工业和资源行业、服务业最为担心的问题是“法律法规的解释和执行的不一致性/不明确”,消费行业最担心的是“劳动成本增加”。

邵宇为东方证券首席经济学家、总裁助理,陈达飞为东方证券宏观研究员、财富研究中心执行主管;

一瓣公益

![]()

这是一瓣在2018年4月23日“世界读书日”发起的一个公益活动。每篇文章获得的赞赏,全部捐献给“深圳市石门坎教育公益基金会”,为石门坎的孩子建一个“图书馆”。感谢各位读者的支持,目前已为小朋友们筹集约两万元“图书基金”。

评论