“群体免疫”论之后,英国何时迎来敦刻尔克撤退?

(本系列均为南方周末、南方人物周刊原创,限时免费阅读中)

2020年3月下旬,位于伦敦市中心的地铁贝克街站,乘客寥寥可数。 (匿名受访者供图/图)

“在中文互联网上,英国成了一个被嘲笑的桥头堡,上面飘扬着‘群体免疫’的大旗,城头的王子和首相先后中了流弹倒下。从戏剧效果来说,确实精彩。但是伦敦依旧静悄悄,没人暴动,人们守秩序地在超市门口彼此隔开两米排起长队。”因疫情滞留伦敦的留学生家长老张(化名)在日记中写到。

“城头中流弹”的又多了一人。4月4日的爆炸性新闻——这段时间,哪天没有几条爆炸性新闻——英国准第一夫人、身怀六甲的凯莉·西蒙兹疑似感染新冠,已卧床几天,但仍未能得到测试。先前鲍里斯·约翰逊被批评“优先测试”,大概是为了避嫌,首相的密切接触者、未婚妻凯莉·西蒙兹竟然迟迟得不到检测。而之后的爆炸性新闻是,持续发烧10天之后,英国首相鲍里斯·约翰逊终于入院了,并随后被送进ICU。

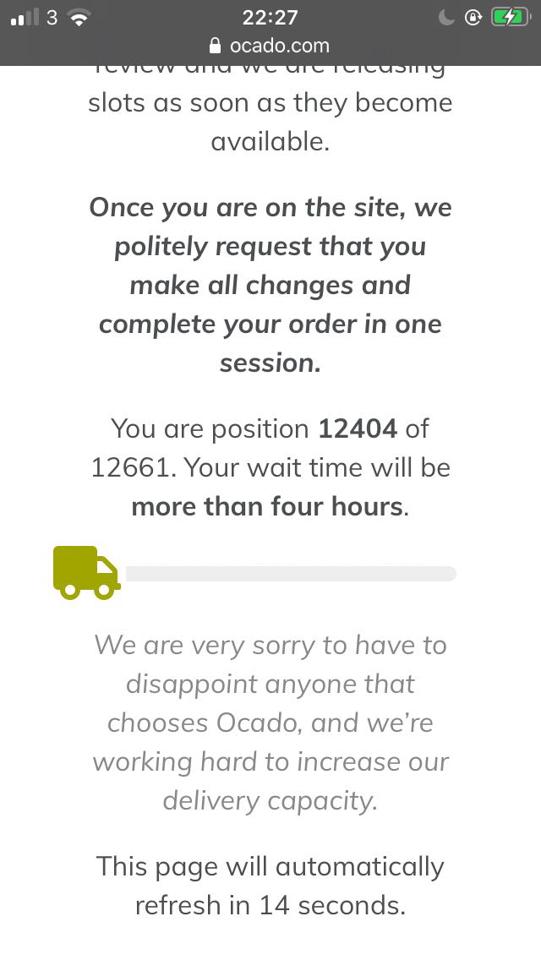

超市网购排到2万多号

24只鸡腿,平时一顿吃两只,现在一顿吃一只,可以吃24天;鸡蛋30只,一天一只,可以吃一个月;还有些牛肉、猪肉,切好分装冷冻,也按天分配……

“这么算下来,可以接近一个月不用出门采购,希望能躲过爆发期。”生活在英格兰中部的华人Sarah(化名)对食物消耗有精确计划。为了减少接触,她决定“三不”:不去超市、不网购、不叫外卖。

2020年3月12日英国首相鲍里斯·约翰逊提及“群体免疫”后,各地超市都发生了抢购潮。约克郡的ICU护士道恩·比尔伯勒在医院值班48小时后去超市采购,面对空空如也的食物货架大受打击,含泪录了一段视频发布在社交媒体,“像我这样照顾你们的护士却买不到吃的”,引起超过1500人转发。超市开始进行限购,并规定早上开门第一个小时仅限老人和NHS(英国国家医疗服务体系)医护人员采购。超市同时实施限流,出一个才能进一个,大约要排队1小时才能进入。

网购也一点不容易。访问超市Ocado的主页,迎接你的是一个排号页面,有中国留学生凌晨5点起床排队,6小时后仍排在两万名开外,估计还要再排8小时才能下单。“简直就像春运抢火车票一样!”生活在伦敦的华人设计师Olive感叹。她在3月23日注册Ocado,收到邮件通知说新用户不能送货了。而Tesco的预约送货时间段直到4月底都已约满。

访问超市Ocado的主页,迎接你的是一个排号页面 。 (Olive供图/图)

除了大米和方便面以外,Olive家里只有够吃一周的新鲜食物,不过她不是太担心。她试着打电话给家附近的肉店和果蔬店,惊喜地发现居然能免费送货上门,她便预订了每两周送一箱。肉店的价格比超市要贵差不多一倍,但品质比较好。果蔬店是一个家庭在经营,Olive说,希望通过实际消费,支持这些社区小店活下去。

“群体免疫”论之前,英国还在梦中

Olive整理了从1月24日到3月中的英国主流媒体头条后发现,新冠疫情的每一个关键节点,媒体都给予醒目版面报道,NHS及时给出卫生和就诊指引,专家跟国际同行保持密切交流,帝国理工大学流行病专家尼尔·弗格森团队早在1月就通过数据建模预测了武汉感染人数……但华人以外的社会一直置若罔闻——放眼世界,反应迟钝的又岂止是英国。

1月23日武汉封城,敏感的Sarah当即在eBay下单,以人民币约90元的价格买到200个口罩。次日,多家主流媒体以头版报道,英国启动对有中国旅行史及疑似症状的病例进行测试和隔离,但并未引起社会关注。

1月31日23点,英国正式脱欧。巧合的是,当天英国首次出现新冠病例,患者是约克大学的中国留学生及其家人,《伦敦旗帜晚报》头版头条给了脱欧,以二条报道该新闻。脱欧可以说是英国近几年来最重大的事件,而新冠对于绝大多数英国人来说事不关己,“就像非洲的小朋友一样,英国人只有看到圣诞捐款广告才会想起。”Olive说。

2月中英国学校放期中假,也是英国人到欧洲度假滑雪的旅行旺季,一名到新加坡开会、法国滑雪的商务人士回到伦敦附近的布莱顿,引发英国首次本土传播。但直到2月下旬意大利疫情爆发之前,Olive身边的同事和英国朋友很少讨论起新冠。

茶歇时,Olive的同事们开始说要多洗手。看到有华裔因为戴口罩被殴打的新闻后,Olive的老板曾经向她和意大利同事了解有没有受到歧视。一位意大利同事告诉Olive,她出门自觉保持社交距离,看到别人走过来会避开,家里也屯了食物和日用品,希望公司能尽快开始在家办公。

即便如此,整个英国社会如梦初醒的日子,已经是3月中了。“群体免疫”论一出,人们疯狂抢购。“毕竟普通人对(确诊)数字没有切身体会,但超市跟每个人日常生活相关,所以超市缺货更能引起大规模恐慌。”Olive说。次日,她的公司开始实施在家办公。

在网络上,“群体免疫”论引起激烈吐槽,Olive认为是断章取义,“群体免疫只是学者顾问团体所讨论的其中一个概念,不是说政府真的打算让全英国人通过感染实现群体免疫。”她说,英国政府并没有“躺平”,政府的每日简报也不断强调政策会根据民众能否自律而修正。基于“行为改变”理论,在整个社会的意识转变之前,政府不敢太激进,选择从宣传洗手开始一点点推进,如果直接封城停工,可能会引起反感甚至是暴动。而且,政府出新规前还要走各种听证流程,“想快也快不了”。

3月11日,WHO宣布新冠为“大流行病”是政策转向的契机。“越来越多的英国家庭将失去挚爱亲人”,12日鲍里斯·约翰逊的记者会后,许多媒体以头版粗黑大字标题引用这句话,昔日拥挤的伦敦地铁一下子空了。“可能是一种心理战术,把后果说得严重些,才能把英国人吓住。”Olive猜测。

不停工不停课,只呼吁学校取消海外旅行、70岁以上长者和有基础病的人在家待着,过于温和的政策令Sarah深感失望,像她这么想的不在少数。记者会当天,著名医学杂志《柳叶刀》主编、英国皇家内科医学院和医学科学院院士理查德·霍顿连发8条推特批评政府的抗疫措施;2天后,近三百名科研人员联名反对政府措施,呼吁立刻实施社交隔离。

2月下旬的伦敦国王十字车站。 (匿名受访者供图/图)

3月21日空荡荡的伦敦国王十字车站。 (匿名受访者供图/图)

一个“另类”的留英中国家庭

随着中文自媒体对“群体免疫”论的渲染愈演愈烈,英国飞中国的机票价格同步疯涨。3月15日,老张突然收到儿子学校校长的邮件,之前不让学生复活节假期回中国的规定取消了,接下来两周,学生可以自由请假。老张看着留学生群里几万甚至是十几万的机票无法下手,“现在走的都是土豪啊。”他给全家人订了4月20日回国的机票。

老张夫妇于1月30日带着4岁的小女儿飞往伦敦,与读中学的儿子团聚过春节。由于抵达时间与英国脱欧历史性时刻重合,老张特意保留了当天的报纸。然而,脱欧的实际进程被疫情按下暂停键,老张一家的命运却被暂时改变——就像那些被困在武汉的外地人一样,他们开始在伦敦“流浪”的日子。幸运的是,Airbnb房东依然欢迎中国人入住。

得益于10年前留学伦敦的经历和丰富的带娃旅行经验,客居伦敦对于老张夫妇只是故地重游,而非滞留陌生国度举目无亲。比较头疼的是,夫妻俩都要迁就国内时间工作、开网络会议,还要应付精力充沛的小女儿,经过一番磨合,他们找到了在家工作和带娃的节奏。

或许是受英国人座右铭“Keep Calm and Carry On(保持冷静,继续前行)”的影响,或许是因为曾从事正规媒体工作多年,对中文自媒体渲染的恐慌情绪保持冷静,回国长路漫漫反而有感染风险,老张没有像一些中国留学生父母一样,不惜代价也要让孩子回国。在英中国留学生超过十万,其中未成年留学生约1.5万,回国的是少数,但经过媒体聚焦放大,老张反而感觉自己一家成了另类。

在法国进入“战时状态”一周后,23日晚,鲍里斯·约翰逊终于在电视讲话中宣布全民禁足:一天只能出门一次,除医护等必要行业之外全部在家办公,除超市、药店、邮局等必要设施以外全部关闭。这次电视讲话有2700万人收看,超过了2012年伦敦奥运闭幕式。

商场关闭前最后一天,花店老板送了张太太一把向日葵,让她保重;戴着口罩拉着行李箱独自从唐人街买菜回来,两名英国男人主动帮她抬箱子上台阶;住所附近的公立幼儿园愿意接收持旅游签证的女儿入学,后来因为疫情,老张夫妇考虑再三后决定延缓使用这个机会,幼儿园依然给他们发来陪孩子在家活动的指导,甚至提醒他们观看动物园直播。这些温暖的细节在老张看来,并非对外国人的特殊优待,但他们也从未感到受歧视。

25日,王储查尔斯确诊;27日,鲍里斯·约翰逊及卫生大臣马特·汉考克相继在社交媒体宣布感染。

26日晚,中国民航局发布通知,国际航班减至每国每周一班。老张家的机票被取消,老张一边煮粥,一边手快抢了6月的机票,每人5000多元,次日,6月底伦敦回上海的直飞机票已经飙升到经济舱两万多。

三周之前,Sarah最后一次去超市采购回来的部分食物。 (Sarah供图/图)

禁足的周日,Olive在自家花园烧烤。 (Olive供图/图)

上司命令摘口罩,护士确诊

截止4月4日,伦敦确诊10764例,占全英26%。身处英国疫情震中的老张感到伦敦人依然Keep Calm and Carry On。而在确诊人数约为伦敦1/10的英格兰中部城市,Sarah却为疫情的暗涌而焦心。

Sarah已在英国生活20年,认识当地30多个华人医护人员,其中有多人疑似感染或确诊:一名精神科护士接诊的病人两天后确诊,护士回家隔离,发烧两晚后退烧;一名医生接诊的老年病人确诊后去世,他接诊时没戴口罩,隔离期间没出现症状,重回岗位工作。令人担忧的是,这些医护人员的科室均为“低风险区”,说明医院的防控存在漏洞,院内感染已经不是个别现象,而目前的确诊数字也远非全部感染人数。

一名要求匿名的实习护士得到Sarah送的几只口罩,从3月中起戴口罩上班,但其他同事都没有戴口罩,上司和一些同事甚至要求她摘下口罩。“你没有接诊疑似或确诊病人,在医院工作场合不准戴口罩,这违背医院政策。这里是低风险区,戴口罩会引起疾病传播和恐慌。”上司对她提出严厉批评。然而,医院已有一名产妇确诊且传染给新生儿,护士所在科室的4名资深医生因为干咳、发烧等疑似症状在家隔离,全医院病休的医护人员达到10%,但因为缺乏检测,他们大多无法得知自己是否已感染新冠,症状消失后又回去工作。而且,跟隔离14天的国际惯例不同,英国仅隔离7天,除非7天后仍有明显症状才会延长隔离。

护士也开始干咳,在家隔离期间,经过激烈的思想斗争,她发出辞职信,被上司打电话痛批没有团队和职业精神,然而仅仅半天之后,医院又发公告说医护可以佩戴自备的口罩。护士遂撤销辞职申请,4天后,确诊感染,“失去嗅觉,上大号都闻不到臭味”。

“像待宰的羔羊和炮灰”

即使在直接接触新冠病人的科室,防护设备也非常紧缺。上述护士所在医院的库存仅能支持一周,部分医院的医护人员甚至要使用浴帽、塑料挡板等自制设备。“一位医生跟我通话,都哭出来了,说大家在病毒面前,近乎裸奔。”Sarah感到很心痛。

《卫报》发表了急诊科医生Catherine Hsu的文章。在伦敦市中心一家医院工作的Catherine写道:现在医院只接收和检测出现明显症状的人,可以想见确诊数字远远低于实际。同时,政府提供的防护设备越来越差,开始佩戴FFP3s去接诊疑似患者,后来整个科室改成只接收确诊新冠病人,3月下旬起,她只能佩戴最简单的外科口罩和纸巾一样薄的塑料挡板去跟确诊病人接触。

从媒体和社交媒体的照片来看,除了缺乏合适的口罩和护目镜,医护人员也很难得穿上全身包裹严实的防护服,往往只在制服外套着一件透明薄膜围裙,脖子和胳膊皮肤大面积裸露在外。伦敦救护车服务的一名护理人员向BBC抱怨,他们得到的防护装备更适合用来制作三明治,“这是你能想象到最薄的东西”,而且风一吹,“围裙”底部就会翻上来遮住他的脸。

草根医护组织“医生协会”主席Rinesh Parmar告诉BBC,由于不少装备没达到WHO标准,甚至被迫凑合使用非医用材料,有医护说他们自觉像待宰的羔羊和炮灰。北伦敦皇家自由医院的医护不得不在腿上绑上用来处理医疗垃圾的袋子,而北米德尔塞克斯医院的医护把塑料挡板装在头上。这并不是个别情况。Parmar说,这样下去可能有些医护不得不在安全和工作之间抉择,甚至是辞职以自保及保护家人(大部分医护人员仍然住在家里,每天搭乘公共交通上下班);代表40万护士的皇家护理学院也表达了类似的担忧。4月4日,伦敦护理人员Tracy Brennan在《卫报》实名发表她的辞职信,辞职原因是医院禁止她戴口罩,而她女儿已出现新冠症状。

NHS的相关负责人Jason Leitch坚称有足够的防护装备,只是物流有困难,政府已动用军队帮助运送装备。4月2日,鲍里斯·约翰逊表示在过去两周已发放3.97亿件防护装备给全国医疗机构,但多家医院表示没有收到。4月5日BBC报道,英格兰中部一间医院的ICU医生被迫头戴垃圾袋近距离接触病人。

卡迪夫的医护人员Nimish Shah在脸书发布中英医生的防护装备对比。 (骆仪供图/图)

累计测试量仅为德国1/6

防护设备和检测的双重缺乏带来恶性循环,4月5日,汉考克公布,全英国有5.7%医护人员因为新冠病休或隔离,而英国皇家医师学会主席Andrew Goddard教授认为该数字被大大低估,伦敦中心区有30%医护不能工作。缺乏检测的更严重问题是可能导致院内交叉感染和聚集性疫情。

London trust的一位护士收到同事求助,说他一度高烧40.3℃,从未低于38.6℃,能不能来急诊科,但NHS热线111建议她不要接收,这名同事只能每隔4小时服用扑热息痛。3月28日,英国出现首例医生感染殉职,截止4月5日,已有7位医护因新冠去世,包括一位志愿返岗的退休医生。

英国目前的病死率超过10%,一度仅次于圣马力诺和意大利,可以想见,仍有大量病例未被统计。检测能力成为瓶颈。4月初,不论是左派还是右派媒体,就连那些原本对鲍里斯·约翰逊比较温和的媒体都在质问政府为何检测力度如此之弱。4月1日,英国首次实现日测1万次,累计检测15万次。截至4月2日,50万名前线NHS工作人员中只有2800名接受了检测。相比之下,德国已做了90万次检测,最近一周检测量达50万。英国不仅试剂盒和试剂紧缺,能做核酸测试的实验室数量也有限。按人口比例,德国的测试实验室是英国3倍,韩国比英国多2/3。

还未退烧的鲍里斯·约翰逊发布视频,带着略显疲惫的表情说,“大量测试是我们解锁冠状病毒难题的关键”。卫生大臣汉考克也抱着病体回应,4月底要实现日测10万次,另外上周已订购350万个抗体试剂,主要用于测试医护人员是否能安全回到岗位。

“待在家里,保护NHS”

每隔几天拖着行李箱去超市为全家人采购粮食的老张发现,商场的大广告牌已换成“感谢NHS”大字,底色是代表NHS的蓝色。鲍里斯·约翰逊在隔离前最后一次亮相,是在唐宁街10号首相官邸前为NHS鼓掌致谢。类似于中国封城时张文宏提出的“宅在家就是为社会做贡献”,鲍里斯·约翰逊发布的推特都打上“待在家里,保护NHS,拯救生命”标签,激起英国人民的使命感,与美国政府提出的口号相比,多了一句“保护NHS”。

NHS被视为英国“国宝”,提供全民免费医疗,留学生也能享受。2012年伦敦奥运会开幕式的核心部分,在英女王出场、升国旗之际,1200名医生护士推着300多张病床走上运动场,摆出流光溢彩的“NHS”字样,这是外国人很难理解的一段,却也是深深令英国人感动和骄傲的一段。

然而,成立于1948年的NHS垂垂老矣。“NHS少床,少医护人员,工资低什么的这些问题很多年了。我每次去急诊都要等起码4小时,有一次割断手指筋,预约等了3天,又在医院等了整整一天才做上手术。”Olive说。2018年,英国出现多场“拯救NHS”游行,甚至惊动到美国总统特朗普,发推断言NHS“即将破产”。

《纽约时报》报道,NHS面临预算压力多年,在疫情前已经有约10万个岗位空缺。从1980年代后期开始,英国削减了约16万张病床,人均病床数在欧洲排倒数第二;ICU床位人均数量不到德国的1/4,也远远低于意大利、法国和西班牙,常年占用率超过90%。目前英国约有8200台呼吸机,紧急订购了3800台,但在最坏情况下,还需要再增加2万台呼吸机。

缺钱、缺人、缺床位、缺设备,被疫情围困的NHS举步惟艰,英国人要拯救NHS,也是自救。1.1万退休医护决定重返NHS,2.5万名应届医学生将投入战役;50万人报名帮助居家老人购买食物、药物和运送病人;劳斯莱斯、戴森等企业应政府请求紧急制造呼吸机;军方把ExCel展览中心改建成临时医院——南丁格尔医院;威廉王子欲重返直升机救援岗位……

英国女王伊丽莎白二世4月5日晚向全英国民众发表电视讲话。 (骆仪供图/图)

4月5日晚,93岁高龄的英女王发表罕见电视演讲号召国人团结、自律、坚强,“尽管我们可能还要忍受更多的苦难,但是美好的日子必将到来:我们将和朋友重逢,和家人团聚,我们后会有期。”《后会有期》是“二战”期间英国广为传唱的一首歌曲,抚慰众多因战乱被迫分离的家人和爱人。

Keep Calm and Carry On,这场英国社会上下总动员的“敦刻尔克撤退”,何时能迎来胜利的曙光?

订阅南方周末会员,支持原创优质内容。成为南周会员,尊享七大权益,在一起,读懂中国。

骆仪

评论