复杂社区·生计|非正规经济与社区发展

聂日明 口述 澎湃新闻记者 王昀 整理

之所以将“作为生计的社区”作为“复杂社区”系列讨论的议题,是由于在日常对社区的观察中,我们越来越意识到,需要研判社区作为退守之地的可能性。如果说,社区是积累社会资本的地方,那么在经济形势微妙的当下,社区成员是否也能借所在社区发展生意,甚至谋求生计?从个体、社群、基层组织、政府部门等不同角度看,这又是什么性质的问题,需要做些什么?

上海金融与法律研究院研究员聂日明,长期关注社区中的经济组织,在8月14日的“复杂社区:作为生计的社区”沙龙上,他以“非正规经济与社区发展”为题,进行了以下分享。

2020年5月,上海小南门待拆迁区域,居民做起了房屋租赁生意。澎湃新闻记者 周平浪 图

谢谢西瓜,你在后面提到的正在面临的挑战,正是我要讲的非正规经济。关于人防工程商用的政策很多,但很多界定相对模糊。人防用于商业,有很多限定和要求,这限制了人防工程的商业使用。人防工程需要维护,有维护成本,但其空间又有商业价值,因此必然有各种组织想要运用,这个灰色空间就容易滋生非正规经济(中性词)。

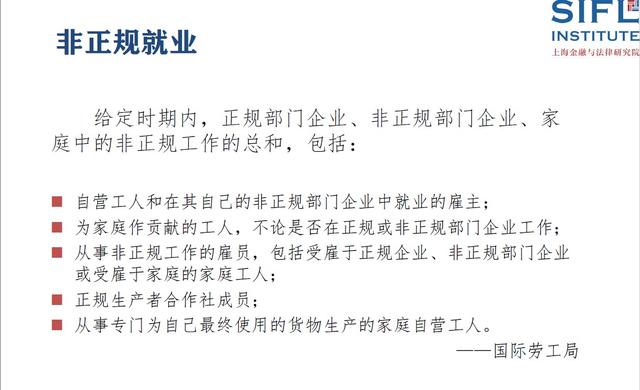

讲到非正规经济,首先要说非正规就业。国务院常务会议,几次讲到支持“灵活就业”。还有很多名词,比如“个体经营”、“零工”,这些其实都是非正规就业。

接下来,我们先看一下大概多少劳动力在非正规经济之列,再来看非正规经济面临的问题。

正规经济与非正规经济

何谓非正规就业?首先要看一下,什么是正规就业?官方的语境下,我们可以从《居住证管理办法》中看个大概,办法规定,一个人有稳定就业或者稳定居住,就可以办理居住证,以上海为例,稳定就业意味着,要签劳动合同6个月以上,同时要参加本市城镇职工社保6个月以上。如果这两个缺一个,就不是正规就业。

这里隐含一个概念,就业单位必须是正规注册的公司,不能是个体户。个体户从业人员只有上海户籍才能参加灵活就业的社保。单位还要承担各式合规成本,比如说,不能用费用抵扣工资、社保不能做低基数。除此以外,都是非正规就业。

下图是国际劳工局(ILO)的定义:

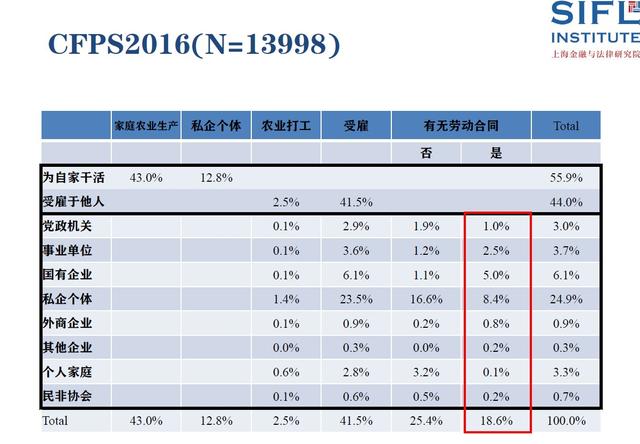

我们看非正规就业规模有多大。这是北京大学做的中国家庭追踪调查(CFPS)在2018年的就业人员情况。

包括农民在内的就业人员里,43%是家庭农业生产。13%的人为自雇,就是给自己打工的个体户。40%多的人是给别人打工,其中有2.5%专门做农业生产。有41.5%的人,是像我和王昀这样的,给别人打工。在受雇于他人的劳动者中,大概有43%的人签劳动合同,全部就业人员中,只有18.6%的人勉强能称为正规就业人员,其他都不能算正规就业。

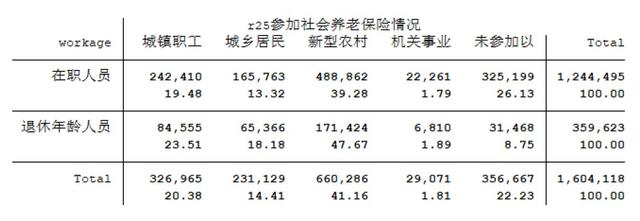

我们再看一下2015年的人口小普查数据。从缴纳社保类型看,城镇职工加机关事业,只有21.3%。城乡居民养老、医疗的缴纳者,不交高水平的社保,他们自然不能算正规就业者。

综合以上数据看,中国只有20%左右的劳动者能称为正规就业。其他是非正规就业。非正规就业的规模非常大。

那么,非正规就业在哪些行业?我们从流动人口动态监测数据可以看到流动人口的就业情况,有20%的人经商,有7%的人在餐饮行业。当然,比较多的人在生产行业,有20%。其他包括运输等。经商的人中,76%是自雇的,自己给自己干活,所以都是个体户经商。餐饮里大概40%左右也是自雇的。所以,允许占道经营,是有一定道理的,自雇者的正规经营成本会比较高,占道经营一定程度上降低了经营成本。增长这部分就业岗位,对整个全社会解决就业压力,确实比较重要。

正规经济的成本

接下来的问题是,怎么去提高这部分的就业岗位供给?问这个问题之前,我们想问,一个人该怎么搞正规经济?举个例子,在上海搞小餐馆,要跟哪几个部门打交道?

上海在2019年11月通过了一个《上海市小型餐饮服务提供者临时备案监督管理办法》,为小型餐饮经营者提供了临时备案渠道。那么,一个相对容易的办证备案,对经营者规定了多少义务呢?

依法纳税是法定义务,这个是应该的,就不用说了。

首先,是市区两级的工商要过来管你。还要符合商务部门的餐饮规划,不能都搞一条街。生态环境部门要找你,比如,产生油烟怎么办。房屋管理部门也有权力,经营行为要符合土地用途,得是商业用途。还需要消防部门、城管部门,因为违章搭建很常见,这些都需要部门来管理。此外,还有绿化市容部门管理垃圾分类以及其他有关部门。

上海的这个办法里,共列了8+x个部门。

在所有行业中,要寻求正规就业许可,餐饮还算相对比较容易。这只是临时备案的小型餐饮,如果大型餐饮,能不能卖冷菜、熟食,都需要符合场地等方面的要求。

秘鲁经济学家德·索托写过两本书,一本叫《资本的秘密》,另一本叫《另一条道路》。后一本书,详细讲了进入正规经济的成本,关于土地性质,他在书里举例说,在秘鲁一块无人使用的城市荒地上建公司,一块土地拿到许可证要搞两年半。包括证照办理、前置审批,需要时间金钱。而搞一个五星级酒店,不是有时间有金钱就搞得定,还需要搞关系使神通。

那维持正规状态的成本呢?最基本的是社保与税收。比较关键的是,业务开展的合规成本,即非税性负担的法律成本。比如油烟控制、垃圾分类。合规的成本很高,大多数企业不可能按政策文本上的要求去经营,但这也就留下了隐患,有人过问了怎么办?一些城市里的Loft很多是工业用地,工厂搬走后,现在用作商业,可能区级政府给承诺,允许使用、不找麻烦,但市级会不会找麻烦,地方允许,更上面的部委呢?怎么办?不知道。

非正规很多时候是日常生活中没法回避的。哪怕规模很大、很正规的国企,也会有很多业务处于非正规状态。非正规经济无处不在。

回过头来看,非正规经济,未必是经济主体的行为一定存在失当之处,也可能是管制的不当。这些管制政策合理不合理,制定政策时采用了什么样的程序去平衡,很值得我们认真思考,而不是一味指责非正规经济主体。

占道经营和谁的权利

为什么这么说。我举两个例子。第一个是占道经营。

道路除了通行,还有其他经济价值,比如,停车和卖东西。如果认为只有通行才合规,其他价值就被废弃了。但它既然有经济价值,就会有人把经济价值挖出来,比如偷偷摸摸违章停车、占道经营。要保证道路只用于通行,就需要付出成本,比如派交警、城管和绿化部门来管理。如果没有持续投入,就会有人非法侵占。

但一条道路那么长,不是所有面积都会被侵占。侵占过程其实是对道路经济价值的再发现。

当年让开发商配建人防工程,要投入很多资源管理,但市中心土地紧缺。有头脑的人就会根据这块土地的性质去匹配需求。这个过程本身就是效率改进的过程。人防工程是防空使用,但当下空袭的概率微乎其微。为了一个不太可能发生的事件,建那么多人防工程,这是效率的损失,侵占过程是把价值找回来。

当然,侵占有很多不好,但可以想法解决。比如,干扰交通。新加坡的一些路段规定,路边晚上8点后可以停车,只要早晨6点前把车开回去就行,晚上马路车比较少,可以有一条车道停车。

另外,侵占也挤压正规企业的流量。某个路口有正规经营的水果店,已经付了房租、缴了员工社保,但小贩搞了个货车拉了水果来卖,卖得自然便宜,抢了正规经济流量。产品质量还没有保证,因为流动性强,可能今天骗这波人,明天换下一波。而且,高档小区门口一堆卖烤串、卖煎饼果子的,小区物业的价值也会受影响。

当然,这些可能都不重要。现实中占道经营之所以被持续打压,最重要的原因,可能来自其他方面,比如一些考核上的压力。

再说第二个问题,权利是谁的。1990年代,为了解决就业,允许小区临街房子开墙打洞,开餐馆、小店,对小区可能会有负面影响,比如油烟对楼上住户有影响,吸引来人流会影响通行,也影响居民停车——肯定有人来这边停车,小区跟物业赚钱,但其他小区住户停不了车。而且,人多还会产生额外垃圾。

但这和正常的居住行为,有明显区别吗?自家做饭会产生油烟,一个房间住很多亲戚,也产生很多垃圾,很多亲戚住一间房和陌生人群租的区别在哪里?群租只管租房的人,一家多口的居住,就管不到。他们使用的公共资源一样多,但物业费、垃圾管理费是按面积收的。还有,开饭店有额外的装修和污染,但有些小区日常装修,一年不停。物业说,周末不能打钻,工作日上班时间要允许工人工作,但有家庭在工作日时也一直有老人在,他们会不会觉得吵呢?

总体来说,这是把权利判给谁的问题。一个人夜里弹棉花,是为了谋生,但弹棉花声会影响其他人睡眠。是这个人有弹棉花的权利,还是那个人有安静睡眠的权利,要去界定。

那么,这是不是需要让政府来界定这些权利归属?我们知道,界定权利、保护权利需要成本。管理者想追求完善的管理,但执行者是普通人。为了避免你家的孩子不要被狗吓着了,需要有人天天盯着看谁家养狗——这些琐碎事务,在现实中很难完善执行。

最关键的问题是,不同的人面临的约束条件和偏好不同。有些孤寡老人以狗为伴,狗对排解孤单很重要。到底老人的孤单更可怕,还是小孩子可能被咬更可怕?这很难界定,需要大量地方性知识。所谓清官难断家务事。小区的事,一个外人很难搞明白。怎么搞都能找到理由,结果就是怎么搞都没道理。社区的事务多、杂、碎、乱,管理者不可能很好地平衡协调,第一,他们没有这个激励,第二,也没有这个知识储备。

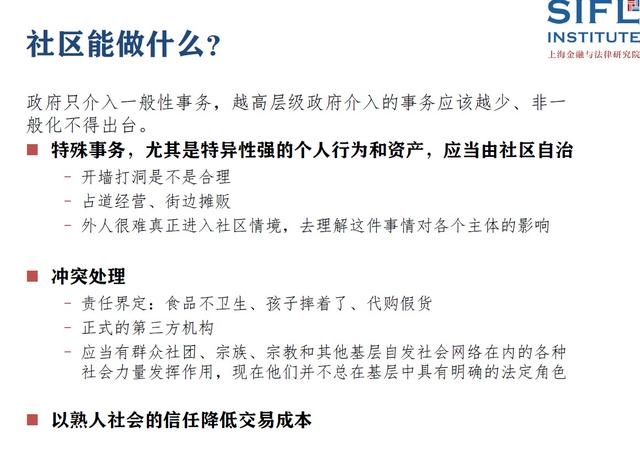

用经济学家巴泽尔的话说,资产的特异性越大,所有者对资产的认识的特异性越大,保护的成本越高。政府只能界定和保护一般性资产。社区内的很多事务,更高层级的政府评估、处理的比较优势较小,他们并不能很好地平衡大量异质性的权利冲突和纠纷。

当然,非正规经济的运营也会有额外成本。首先他们会逃避惩罚。小贩看城管来了,撒腿就跑,很多时候,追也追不上,抓也抓不着。但非正规经济主体毕竟要耗费精力,有时还需要托关系。

第二是失去法律保护。一个人搞了个幼儿园,但没执照,说一个月多少钱,帮你照看孩子,就这么干起来了。一旦出了事,明明是家长的责任,孩子自己搞出了点小情况,家长说,你没有执照,我要去告你。那么你就会受很大损失,在签订合同和处理纠纷时不能很好地保护自己的利益。

第三是财产权缺失。这会使项目很难做大。比如,刚才提到的人防工程商用,在产权属性问题没有解决时,能否考虑把现金流证券化,卖掉之后,做第二个项目?很难。对方也不敢买。类似地,负债扩张、股权引入,都很难操作。很多时候,非正规经济因人成事,声誉的传递成本高。就是说,能否成事,依赖于你跟权利主体的关系,只有你能搞定相关部门,所以只得你做。你卖给别人,别人也不买。

社区能做什么

我们回到主题,社区能做什么。

以前说,远亲不如近邻。但城市里是陌生人社会,没有远亲不如近邻。小区里,一个家庭可能连对门家庭的人都不认识,不知邻居是干什么的,而相隔很远的朋友能时时线上交流。

但我发现,有了孩子后,这个情况就变了。比如,日常关系很好但相距很远的朋友,能不能帮我带孩子?太远了,送去路上费的时间精力,还不如我自己带。有了孩子后,我才体会到“什么是社区”。如果没孩子,社区对我是没什么意义的。这就是我的变化。

陌生人社会的规则是,针对情况相似的争议,裁决才有规模效应,第三方的仲裁、法院等机构才有效。如果争议比较特殊,第三方就没法有效率的处置。特殊的争议,需要成本内化处理。

比如,我把孩子给你带,带孩子的过程会发生一万种情况,出现各种擦碰、不高兴,责任怎么界定?有些机构觉得,这太麻烦了,就搞个执照,提高准入门槛,只跟有执照的人交易,有执照才能带孩子。但搞执照的话,服务供给会迅速减少。最后还是只能自己带孩子。

这里还有个关键,是怎么处理刁民。人群中总是会有挑刺的。陌生人社会中,我们的办法是信用。但在发达国家,信用应用的范围很窄,无法覆盖社会大多领域,比如家长不讲道理,他的孩子老打其他娃,他不管,怎么办?社区事务争议有很高异质性,如果天天找政府,让政府帮我们解决问题,不是办法,一来人手有限,二来对这些问题也不专业。

熟人社会是另一种玩法。经过多次交易,基于长期关系,形成了复杂的社会关系,在社区里,监管和纠纷处理的成本降低。人们的信任度很高。比如,大鱼食堂的食物,是否符合食品安全标准、农药残余达标了吗,生熟分开了吗,经过检验了吗?但这些不是很重要。我相信,在经常打交道的社区,食堂不会主观故意卖给食客不安全的食物,因为靠的是回头客,都是抬头不见低头见,这样做的成本太高。

当然,客观上隐患可能存在。比如食物远道送来,路上可能变质——供给方之前没安排好。但大家仍然可以理解,接受供给方的改进。熟人社会,只要没有主观故意,一些小问题,大家都能谅解。

在熟人社区,刁民“刁”的成本很高,长期关系也可以形成一定力度的自我约束,让各方按乡规习俗行事。社区一般一两千户家庭,如果每个家庭都认识其中一两百户,基本就可以了解到小区各个方面,坏人做坏事的成本就一下子高了起来。声誉会非常重要。

这种背景下,社区能做什么?首先要明确,政府只应介入一般性事务,即比较简单和清晰的。比如说,狗把人家孩子咬了,得通过法律程序处理。但一般来说,狗叫产生骚扰,就没法明确处理。政府不应介入这种事务,应由社区自治。

同理,我们刚说餐饮业,油烟、占道经营,政府不一定要管。在陆家嘴占道经营,很多人会骂,但放到偏远地方,占道经营不一定是错的。地区差异比较大,容忍度的差异也大。

熟人社会的信任可以降低交易成本。出现冲突怎么办?如果一发生冲突,就想着找政府,这地方就没有自治氛围。因为只让原子化的个人面对政府,而缺乏正式的第三方机构,社会就会比较简单,没法应对复杂的冲击。关键就在,应让社区自己处理这样一些冲突。应该有群众社团、宗族、宗教和其他基层自发社会网络在内的社会力量发挥作用。

所以,我们看到,社区与政府日常的社会管理、经济和社会规制有很强的互补性。比如,前面提到小型餐饮,是不是有一些职责可以放到社区自治的框架下处理,在一些管制力度比较大的领域,社区自治是否可以发挥作用,比如家庭教育、学前教育,这些领域的准入门槛都比较高,是否可以结合社会自治,做一些调整?

社区该怎么做?

社区积年累月运营过程中,不管里面的基层领导,还是社区里比较活跃、长期提供公共品的群体,形成了日常化的权威,他们有很管用的方法来处理社区居民间的冲突。这是出于专业素养、地方性知识等形成的权威,可能跟政府的管理需求之间存在一定差异。

政府是科层体制,主要模式主要是对上负责。基层社区很多时候也想创新。但这种创新模式,跟政府的绩效考核不一致,很多不得不自己砍掉。他们也没有激励去做。所以才会出现,我们很需要育儿服务,很多基层社区却做不了。比如,Ani做的活动高度异质,让政府去做这么高度灵活的业务,挑战太大,这个也不应该是他们的职责。

儿童教育这件事上,社区地位十分关键。现在生育率较低,孩子有很强的社交需求。我也是在孩子两三岁时,认识了小区里其他爸爸妈妈。以前我根本没意愿认识他们,当然他们也没意愿认识我。但我们孩子开始会说话以后,孩子要一起玩,我只能去认识别的父母。但我们不知怎么去建立这种亲子社区自治体。

我接触到的群体中,金桥做的最好,金桥街道有一个以“牛妈”(徐明红)成立的彩虹糖读书会为核心的群体,2013年开始,组织了大量的亲子、家庭活动,帮助孩子阅读、找到玩伴、认识自然、认识社会。在七年里,他们在街道、居委支持下,开拓了16个线下活动点,覆盖了浦东金桥的主要居委,举办了1000多场线下亲子、家庭活动,800多场线上活动。

这个过程,不是牛妈等少数几个家长单向提供服务,而是金桥和周边愿意付出时间、精力的家长都被动员起来,自我组织、自我服务,活动水平都很高。组织活动的家长都是专业人士,如果按商业活动计费,可能普通家庭很难承受,但在社区自治氛围下,大家就都很愿意付出、参与,在这个过程,儿童和家长都有收获。

彩虹糖读书会更大的成果是,这些家庭形成了很强的社会纽带,一些家庭之间尽管不是亲戚,但能做到今天七八个孩子一块送到一对父母家,其他父母都去做别的事,小孩子玩得很开心,大家都很放心。大家降低抚育压力,孩子也认识了更多朋友。小孩子幸福感比较强,每天可能只有两三个小时的游戏时间,需要利用好。这块只有社区能做。真是远亲不如近邻。

不过,像Ani、牛妈所在的这些社群,真正要做起来,难度又很大。有各种原因。

情况经常是,这件事情的瓶颈之所以能打开,主要是靠几个妈妈强力的奉献,不赚钱还要本人高度专业,他们最初往往都是为自家孩子才愿意这么做的。活动规模搞大搞多了后,会遇到很多问题,经费协调、组织机构合作。如果成立民非,就有合规要求,你要养几个人才能维持正常运转,拿政府购买,还需要提交很多表格。能搞成什么样,很依赖具体个人的权威、能力和奉献。这制约了类似组织的发育和成长。

最后,在我的调查里,社区要搞活动,场地是最主要的障碍,家长们一般希望在家门口、比较安全和免费的场地。彩虹糖读书会最终可以全面在金桥铺开,也是街道、居委在场地上对读书会全面开放,给予很多便利,后来双方配合也比较好。但如果这个模式扩展开,就会有很多可能出问题的事,比如把场地借出去,家长往往周末搞活动,居委周末要有人来陪你吗?场地弄脏弄乱不收拾怎么办,在场地出事故怎么办?一些机构有很多考虑,另外,活动肯定有成本,收费就要均摊费用,达成一致的的障碍也会多一些。这些都需要安排妥当的机制来解决。

责任编辑:吴英燕

校对:丁晓

评论