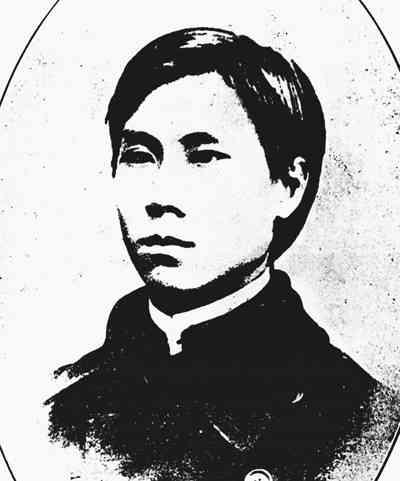

“北大怪才”辜鸿铭:100年来无人超越,却因辫子被嘲半生

100多年前的北大校园中,曾出现过这样一幕场景:

一个老者缓缓走上讲台,只见他套着大马褂,顶着瓜皮帽,脑后拖着一条细细的辫子。

讲台下的学生理着干净的短发,个个清爽利落,他们看着老者清朝遗老的模样,顿时哄堂大笑。

老者直了直身子,不慌不忙地说:“我是头上有辫子,你们这些剪辫子的,难道心里就没辫子了?”

学生们顿时安静了下来。

这个老者叫辜鸿铭,是北大的英文教授,也是我国著名的翻译家。

他翻译了《论语》、《中庸》、《大学》,是第一个将传统经典翻译给西方世界的中国学者,也是第一个让西方人读懂中国经典的人。

这些译作自出版起就震惊世界,同时也让辜鸿铭名扬海外。

当时的西方世界流传着一句话,到中国可以不看三大殿,但不可不看辜鸿铭!

林语堂赞他,英文超越出众,两百年来未见其右。

孙中山赞他,中国有三个半英文人才,辜鸿铭就是其中之一。

然而,在同时代的更多人眼里,辜鸿铭是一个守旧的怪老头。

其实,他不是古怪,而是心怀热爱——对祖国的热爱,对中华文化的热爱。

满腔热情,不知投向何处

按照血缘,辜鸿铭算是一个混血儿。

他出生于马来半岛槟榔屿,父亲是中国人,母亲则是葡萄牙人。

民国时期的马来半岛是英国的殖民地,父亲辜紫云为英国人布朗工作。由于布朗没有孩子,就将辜鸿铭收为养子。

从小,辜鸿铭就处于多元的文化氛围中。这种成长环境的好处是,眼界宽广;坏处则是,难以有文化认同。

12岁那年,布朗决定带着辜鸿铭到欧洲游学。

在临行前,父亲将辜鸿铭叫到跟前,对他说:“无论你到哪里,你周围是什么人,英国人、法国人、还是德国人,你都不要忘了你是中国人。”

初到国外,辜鸿铭依照父亲的嘱托,时常向东叩拜祖先。

房东太太在他每次叩拜祖先后,都会故意调侃道:“你的祖先什么时候来吃这些酒馔啊?”

他总是笑着答道:“就是你们祖先,闻到你们所送的鲜花之时。”

然而,随着时间的推移,辜鸿铭的生活方式逐渐西化。

有一次,他在英国的一家饭店上男洗手间时被服务员误认为是女孩。

辜鸿铭费尽唇舌,才让对方相信自己不是女孩,也不是变态。

为了减少麻烦,他干脆剪下辫子,换上西装,以西式样貌示人。

也许就连他自己都没想到:此时无足轻重的辫子,日后会被自己爱若生命。

与此同时,辜鸿铭接触了大量的西方经典著作,能全篇背诵莎士比亚和《浮士德》。

在西洋游学的11年间,他辗转英法德,学会了这几个国家的语言不说,还先后在爱丁堡大学、柏林大学读书深造。

在大学期间,他主攻西方文学,兼修数学、自然哲学等多门学科,是一个难得一见的通才。

可以说,在辜鸿铭的青年时期,他对西方的了解要远超东方。

对于西洋文明,辜鸿铭旁征博引,滔滔不绝;但对中国文化,他却只能依靠零星的儿时记忆来了解。

尽管如此,他对西洋文明并没有产生认同感。

在拿到爱丁堡大学硕士学位后,辜鸿铭没有留在欧洲,而是立即返回出生地马来半岛。

车尔尼雪夫斯基说过,人的活动如果没有理想的鼓舞,就会变得空虚而渺小。

辜鸿铭也是如此。

他在新加坡英属殖民政府找了一份钱多事少、离家近的工作,过上了小公务员的生活。

对于彼时的辜鸿铭来说,虽有满腔热情,但心却空空如也,不知归向。

得遇伯乐,方知心中所寻

在新加坡工作期间,辜鸿铭并不满足于安稳的生活,他始终在寻找值得奋斗一生的目标。

当听说学者马建忠因公事途经新加坡时,他主动前去拜访。

两人畅谈三天三夜,马建忠系统地向辜鸿铭介绍了中国文化的要义,这让辜鸿铭萌发了对母国的向往。

对于这次会面,辜鸿铭这样评价:“在新加坡与马建忠的会晤,是我一生中最重要的经历。正是马建忠,使我改变成为一个真正的中国人。”

这次会面后,辜鸿铭立即辞职,重新蓄发留辫,穿起马褂。

后来有人揶揄他,说他在欧洲游学期间剪了辫子,回来后却偏偏蓄辫子,是在故意标新立异。

实则不然,一个人要表明自己是谁,形象是最直观的宣言。

更何况,他不只是更改了形象,还有内心。

辞职后,辜鸿铭在家苦读一年,从头学习中国文化,读遍了自己能够搜寻到的传统典籍。

为了获得更多的学习资源,他移居香港,在大量阅读的同时,还定期回到祖籍福建,拜师补习汉语。

随着对中国文化了解得越多,他对中国文化的兴趣也日益增长。

一次在从福建返回香港的船上,他兴致勃勃地给外国人讲解起中国文化。

流利的英文引起张之洞手下张玉书的注意,张玉书将他引荐给张之洞。

张之洞当时为湖广总督,经办洋务,正缺辜鸿铭这样精通西学的人才。

于是,辜鸿铭成了张之洞的幕僚。

也正是这一时期,辜鸿铭发现很多外国人对中国的看法非常片面。

他们陷入自己的文化思维中,想当然地以为“中国人野蛮、未开化”,对中国文化有太多误读。

在看汉学家理雅格的译作时,辜鸿铭尤为气愤。因为在理雅格的译作中,被我们奉为先贤的孔子,被他解读为一个没有信仰、好说大话的乡野村夫。

为此,辜鸿铭写了一篇文章——《为祖国和人民争辩》,署名为“一个中国人”。

这篇文章发表在英文报刊《字林西报》上,自发表起就引起西方媒体的关注,很多知名报刊都发表了对这篇文章的看法。

其中,伦敦《泰晤士报》认为这篇文章不可能是中国人所作,因为英文用词极其高贵典雅。

辜鸿铭暗自得意的同时,也明白了让世界了解中国远比想象中艰难。

因此,他确立了一生的事业,向世界传播中国文化。

辜鸿铭从出生到明确自己是谁,应该有什么样的志向,足足用了30年时间。

很多人都说做人要早立志,但《滕王阁序》中有一句话,“东隅已逝,桑榆非晚。”

在人生的旅途中,比立志更重要的是坚持。

只有坚持,我们才能避免空想,真正有所作为。

几经周折,热忱始终不减

辜鸿铭本以为,回国就意味着回到属于自己的文化圈。

然而,事情并没有想象中顺利。

刚回国的时候,辜鸿铭的辫子还没有长起来,一小撮短发肆意地抛在脑后,显得有些不伦不类。

幕府里有很多人在背后指指点点,觉得辜鸿铭是假洋鬼子。

在张之洞60大寿时,辜鸿铭一时兴起,比较了一下中西文化制度。大家都积极加入到讨论中,各自发表着自己的见解,惟有一个叫沈曾植的进士,满脸不屑地坐在那里,一言不发。

辜鸿铭忍不住问他:“阁下为何一言不发呢?

沈曾植说:“你讲的话我都懂,你要听懂我讲的话,还须读二十年中国书!”

沈曾植的轻视激起了辜鸿铭的斗志。

他开始重读四书五经,逐字细抠其中真义。由于不会查康熙字典,他读起来很吃力。

或许优秀的人天生就会遭人眷顾吧,这件事被张之洞知道后,张之洞决定亲自教他。

在张之洞的指导下,辜鸿铭得以博览群书。

经过多年的积淀,等沈曾植再次拜访张之洞时,辜鸿铭派手下将张之洞的藏书搬到客厅。

沈曾植不解,辜鸿铭说:

“请教沈公,哪一部书你能背,我不能背?哪一部书你懂,我不懂?”

沈曾植明白辜鸿铭学有所成,他肯定地回应道:“今后,传承中国文化的重担就落在你的肩上啦!”

事实上,辜鸿铭也没有让沈曾植失望。

中日甲午战争后,日本首相伊藤博文访问中国,在武昌与张之洞会面。

作为幕僚,辜鸿铭随其一同出席。

推杯换盏间,辜鸿铭送给伊藤博文一本自己译的《论语》。

伊藤博文故意问:“听说你精通西洋学术,难道还不清楚孔子之教能行于两千多年前,却不能行于二十世纪的今天吗?”

辜鸿铭听出对方话中的讥讽之意,清了清嗓子,不卑不亢地回答:

“孔子教人的方法,就好比数学家的加减乘除,在数千年前,其法是三三得九,在如今,其法仍然是三三得九,并不会三三得八。”

伊藤博文一时语塞,半天回不过神来。

很多人因为辜鸿铭对中华文明的维护,将他看成顽固的保皇党。

但他的保皇,和大多数为己谋利的保皇党,有着本质不同。

他自己曾这样说过:“许多外人笑我痴心忠于清室。但我之忠于清室,非仅忠于吾家世受皇恩之王室,乃忠于中国之政教,即中国之文明。”

茨威格有一句名言:“一个人生命中的最大幸运,莫过于在他的人生中途,即在他年富力强时发现了自己的人生使命。”

辜鸿铭无疑是幸运的。

他虽生在南洋,学在西洋,却在对的时间遇到了对的良师益友,从而找到了一生的热爱。

正是因为心怀热爱,他才能不怕困难,从头学习中国文化;

正是因为心怀热爱,他才能不惧人言,真实地做自己。

汪曾祺说:“人总要呆在一种什么东西里,沉溺其中。苟有所得,才能证实自己的存在,切实地掂出自己的价值。”

我们也应如辜鸿铭一样,找到一生之热爱,活出真正的自己!

作者 | 彼海,灯下读历史,执笔走天涯。

图片 | 《觉醒年代》剧照

评论