记者手记 | 早些上映,赚很多钱,一直拍下去

(相关文章《慢慢等、慢慢写,等着“想去拍的欲望” 新加坡导演陈哲艺的电影经》首发于2019年8月27日南方周末移动客户端)

“黑历史”长期被罗马尼亚政府掩盖,罗马尼亚人往往只知道德国纳粹屠犹。谢飞看得很认真,在豆瓣打了五星,并评价:“艺术家执着地对自己国家、民族历史及社会里重大、复杂的人与事做艺术地表达及解剖,勇于提出自己独立的深刻思考及评判,应该是他们持续做出好作品的主要根源。”

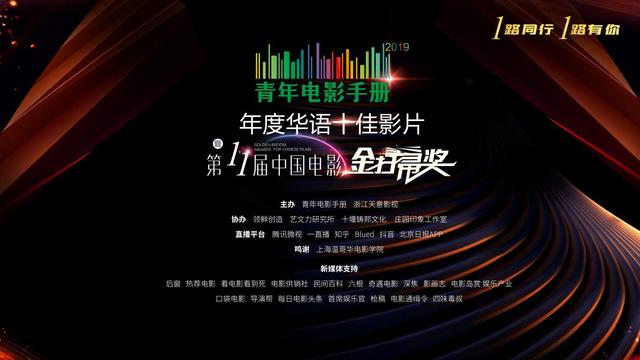

2019年7月28日,青海西宁,第十三届FIRST青年电影展在青海大剧院举办了青年电影盛典。 (视觉中国/图)

2019年7月22日

下飞机已经晚上八点半了,天空还挂着晚霞的残光。天一点点暗下去,如同一步步走进城市幕后。

对于十五年前来过的西宁,记忆已经很模糊了。当时在路边搭车,一个大叔载我到二郎剑,看了湖,白茫茫一片便是全部回忆。至于城市大小、牦牛肉的滋味,或者电影院的位置,一概都不记得。记忆力差的人,每天都可以发现新的城市。

FIRST影展的几个主要放映场所,都围绕着西宁的万达广场。那里高楼林立,晚上就变成霓虹四射的大大小小的积木盒子。

2019年7月23日

采访马克马巴夫的时间定在早上十点半。这一区早餐乏善可陈,积木盒子里都是商场,食物差不多。老板娘大汗淋漓的冒着热气、有滚烫汤汁的早饭摊子,在很远的另一区的小街面上。住在CBD的人,大概不配享用这样的早餐。

马克马巴夫移居英国很多年,口音里还是浓浓的波斯味。他的身体和早年比起来微微有些伛偻,反衬出一双修长的手臂。他挥动手臂讲话时,仿佛《狮子王》里那只充满智慧的老猿。

想到这个画面并写下来,我也想过把人说成猿是不是不够尊重。但猿在古诗中的意象本是非常清高的,萧萧落木中孤洁长啸,正合乎马克马巴夫去国怀乡的经历。

富阳出生的导演顾晓刚带着水汽氤氲的《春江水暖》来到西北。富阳从县变成县级市,又变成杭州的一个区。生活在杭州的我,能真切地感受到杭州在过去十年里的迅速膨胀。顾晓刚用一个富阳家庭的故事捕捉到了小城变迁,有爱情和城市新貌,也有老人以及旧区拆迁。

影片使用了很多平移长镜头,导演受到《富春山居图》这样的传统长卷山水画中叙事性元素的影响。另外一些镜头利用了景深与场面调度,以强调视点转移,公园相亲散步一场戏的镜头设计得最为巧妙。导演承认,这受到了立轴山水画的影响。

如果去掉所谓的山水画影响,这些镜头在影片的叙事逻辑或美学风格中,都依然是自洽的。但也许导演来自《富春山居图》诞生的地方,他更愿意用这样的方式认识电影。电影就是这样开放,像范宽的《溪山行旅图》一样,无论从画面哪一点进去,你都可以融入这座山。

2019年7月24日

一早去附近的湿地公园散步。公园围绕湟水河滩而建,拥有跑步道和野炊营,白杨树迎风猎猎,远处高耸的住宅楼反射着耀眼的阳光。如果不是看到被建筑物遮挡的自然风物,西宁的城市风貌似乎和内地城市无二。“这很可怕。”《世外桃源》的导演周铭影说。该片入围了今年的纪录片单元,因其特殊的题材——一家对员工精神控制的餐厅——而获得很多影评人的好评。

从2011年的第五届开始,FIRST电影节的举办城市定在西宁,正式更名为“西宁FIRST青年电影展”。但在影迷心中,FIRST挖掘新导演,培育新的迷影文化,已经成为真正的电影节。

FIRST的前身是2006年于中国传媒大学创办的“大学生影像节”,创始人是李子为与宋文。影展落户西宁前三年,市政府每年提供一百万元扶持基金。近两年影展影响力越来越大,很多城市找到宋文,希望影展“挪挪窝”, 都被其婉拒。

宋文不想让影展在北上广等超大城市或长三角、珠三角等城市带生长。毕竟很多独立电影还没有做好面对主流人群的准备,让它们在业内被小众专业人群看到,慢慢口碑发酵,然后用业内资金培养新导演,再慢慢推向大众,这更加稳妥。

下午首先观看竞赛片《长风镇》。影片设置了一个架空的1990年代小镇,小镇居民被导演的文艺病折磨。城里、爱情、理想、疯子等词汇被画外音频繁又造作地念出来时,已经宣告这部电影的失败。它只能让人更加怀念《阿玛柯德》(注:1975年奧斯卡奖最佳外语片,意大利导演费德里科·费里尼执导)。

马不停蹄地观看今天第二部竞赛片《平原上的夏洛克》,观感好了许多。故事发生在河北衡水农村,一起交通肇事逃逸案件迫使老实巴交的农民展开调查。他们的推理手法令人忍俊不禁,但创造幽默感的最大功臣是剪辑节奏。

导演在很多动作之后故意设置片刻停顿,多剪进去一两秒,让人物处于茫然失措的状态。“导演,我们接下去要干嘛?”带着这样问题的眼神有时也被剪了进去。加上演员全是素人,手足无措感就更为强烈,“笑果”也就更令人捧腹。

2019年7月25日

今天观看新疆电影《第一次的离别》,导演王丽娜是来自南疆沙雅县的汉族人。去北京念书后,她打算用十年时间拍一部关于家乡的纪录片。纪录片拍摄一年,完成了学校的毕业作品,她萌生了用当地人做演员拍一部故事片的想法。

这部维语电影的故事缘起是:小主人公艾萨的妈妈患病,需要疗养,艾萨不得不与妈妈告别。艾萨要经历的不止是离别母亲,成长过程中,哥哥要去城里念书,朋友转学去另一所学校学普通话,他的宠物小羊也走丢了。他体验到人生中各种各样“第一次的离别”。

因为是儿童电影,“离别”的沉重主题被童稚的笑声与懵懂冲淡。

FIRST创始人之一宋文的采访约在晚上十点半。他太忙了,电影节开始后每天只睡几个小时,却依然精力充沛。一见面他就提起:“我刚刚前几天买了《南方周末》98元的会员。”

他的左手无名指上文着英文单词“vigor”(活力),那是他女儿的名字。他的妻子李子为同是FIRST创始人,更以精力过剩著称,这里的人常称呼她为“疯子”。

影展核心团队只有十三个人,加上每年的短期团队和志愿者也不过几百号人。FIRST多年赔钱,影响力却越来越大,如果一个外国影评人想了解这一年中国的独立电影,最便捷的办法也许就是去一趟FIRST。

宋文在采访中谈到自己为什么要创办这个影展,经历了哪些困难,以及对未来的想法。他的回忆肯定更加倾向自我,但回答依然动人。至少他的活力令人钦佩,从十点半侃侃而谈直至午夜一点。“我的团队都很晚睡。”他说。

2019年7月26日

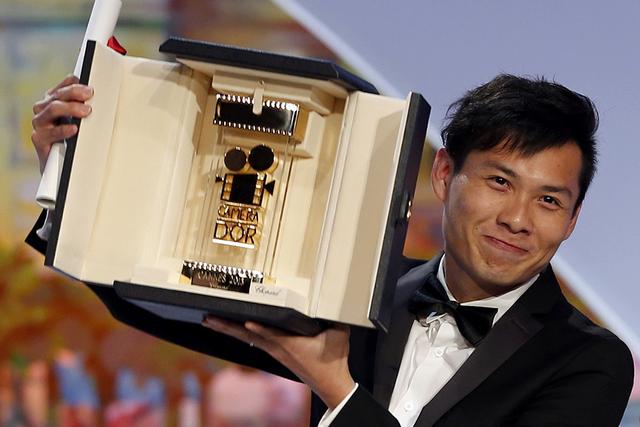

早上约了新加坡导演陈哲艺的采访。陈哲艺的行程排得很满,一早要对付六家媒体,每家大约分到半小时。记者们都很年轻,以自媒体居多。“诶?为什么我每年来中国,记者们都不一样?都这么年轻?”他问道。

《爸妈不在家》拿到戛纳电影节金摄影机奖(注:即导演处女作奖)之后,法国媒体也做了长篇报道。“法国的媒体记者都是老头子,白头发,做了一辈子电影记者,为什么中国的记者都这么年轻?前几年的记者到哪里去了?”陈哲艺继续表示不解。

要把这个问题解释清楚,我大概要花半天的时间。只能苦笑。

陈哲艺的处女作和我们经常看到的那种“野生”独立电影不一样,不管电影还是谈吐外形,他都给人一种中产感。他在英国学电影,妻子是伦敦政治经济学院博士,从事金融工作。他喜欢厨艺,拍电影讲究“精准”和技巧。他的电影更多关心人与人之间的情感关系,张力不源自剧情转折,而来自镜头的精密设计和细腻的场面调度。我形容他的电影像达内兄弟,他嘿嘿一笑,说很多人都这样讲。

下午约访《第一次的离别》的导演王丽娜。王丽娜说话轻声细语,在安静的书店里也不“违和”。她的丈夫是位画家,夫妻一起生活在北京,周遭充满创投、展览、投资人等词汇。但南疆不同,那里是胡杨林、维族老人、羊群的所在。她父亲是巡回摄影师,骑自行车给各村村民拍照。

采访之后,我和王丽娜一起观看《春潮》。把《春潮》归类为女性电影,大概并不会出错。导演杨荔钠是女性,电影讲的是外婆、女儿和外孙女三代女性的故事,母女之间争吵、折磨,又相互依赖。温情打动了现场很多人,一位女性影评人打出五星。但也有很多观众无法理解人物的“作”,某男性导演就坦率地表达不喜欢。

杨荔钠留着寸头,身材高大,一身标志性的长袍,走到哪里都可以被迅速辨识。郝蕾扮演的单亲妈妈是位社会调查记者,面对各方压力,回到家后还要承受母亲的冷嘲热讽。她的隐忍在影片最后以长达七分钟的独白爆发,影迷对这段独白的看法分歧很大,很多影评人认为表演过于刻意直白。

晚上是柴小雨导演的《鱼乐园》。这部电影是这届影展看到的最“野生”的竞赛片之一。几个颓废的北京青年轻松突破了人情伦理的边界,京式“混不吝”让一切都变得无所谓,京片子粗口满不在乎地到处喷射。

有趣的是,柴小雨来FIRST之前根本不认为自己的电影不可能公映。但这里的所有人都认为它无法公映,它太挑战中国观众日趋保守的伦理底线了。尽管如此,《鱼乐园》还是在FIRST获得了掌声,在记者经历的八九场电影中最为热烈。

晚上十点见到了影评人法兰西胶片。法兰西胶片多年参加FIRST影展,对各种掌故了如指掌,和几位创办人的关系比较紧密,也明白一个放映独立电影的影展的难处。“FIRST是中国最好的电影节。”他言之凿凿。这里每天放映的新片都有可能成为电影史的一部分,文牧野、忻钰坤、李非等青年导演就是从这里起步的。

法兰西胶片同意受访,但拒绝我在报道中引用他特别注明不能引用的话。聊了三个多小时,午夜一点时,他预言闭幕片《寄生虫》将被取消放映,两天后预言成真。

2019年7月27日

影展官方策展放映的外国电影为数不多,《罗马尼亚黑历史》是其中之一。我发现谢飞导演坐在我的左前方,一头白发非常显眼。影片主角是一位罗马尼亚当代知识分子,她努力促使同胞了解一段被政府遮蔽的“黑历史”:罗马尼亚曾在“二战”东线战场大量屠杀犹太人,规模惊人。

“黑历史”长期被罗马尼亚政府掩盖,罗马尼亚人往往只知道德国纳粹屠犹。谢飞看得很认真,在豆瓣打了五星,并评价:“艺术家执着地对自己国家、民族历史及社会里重大、复杂的人与事做艺术地表达及解剖,勇于提出自己独立的深刻思考及评判,应该是他们持续做出好作品的主要根源。”

晚间的重头戏是《慕伶、一鸣、伟明》。在这部少有的大陆粤语片中,母亲慕伶、儿子一鸣和父亲伟明一家三口面临病魔的考验。在生命最后阶段,伟明踏上了寻找故乡之路,带慕伶和一鸣回到自己长大的渔村。电影通过精心设计的细节将一家三口的情感真挚地反映出来,没有流于宣泄或煽情。当然,它作为处女作依然有“任性”的一面,不惜牺牲影片风格的统一,插入一段镜头风格迥异的回乡之旅。我对这样的处理带着理解,这部分内容对导演肯定很重要。

深夜采访了很多年轻影迷。印象深刻的是一位十四岁的初中生,他已经观看两千多部电影,对影史名家如数家珍,甚至已经形成自己的趣味和审美。值得一提的是,他每周坚持阅读《南方周末》。还有一位十八岁的高中毕业生,已经考入北电戏文专业,暑假来这里看电影。他很小就开始迷影,电影陪伴了少年时代,可能还要成为立身之本。新一代“迷影精神”从四处汇聚而来。

2019年7月28日

早上采访《春江水暖》的导演顾晓刚。他非常年轻,说话声音很轻,带着一股羞涩,说一些长句子时声音越来越轻,最后几个字经常很含糊。

我看到顾晓刚的手机屏保是倪瓒的画作,就和他讨论起这位画家。他惊喜地拍起手来,好像和别人分享美食的孩子。他大学学习服装设计,无意间对山水画着了迷,不停地找书阅读。他又热爱电影,于是就动手把两者结合在一起。

我相信《春江水暖》只是初步尝试。尽管其中某些镜头已经非常巧妙,但在山水画方面导演还在学习。未来他也许会跳出“传统”藩篱,对电影与山水画的理解更加深入,应该能创造更为圆融的作品。聊过之后,我对他有了这样的信心。

接下来是《平原上的夏洛克》的导演徐磊。与顾晓刚用词严谨、书面化不同,徐磊身上有一种满不在乎的气质,仿佛柴小雨电影中的人物,多了一份对外界的注视。他冷幽默、养猫,不经意间把人逗笑,自己却不知道发生了什么。他的电影也在寻找这样一种气质。他说自己有时会感到一阵深切的“没劲儿”,却在这种“没劲儿”中依然保持着幽默的态度。我对他说,这可能是早期抑郁症。

《平原上的夏洛克》带着类型电影的剧作结构,但填充结构的是完全反类型的人物与意象,其中的张力创造了强烈笑果。虽然看起来性格满不在乎,但徐磊做电影丝毫不含糊。“来FIRST激发了我的斗志。”看到这么多同龄人在努力做着同样的事情,他被触动了。

晚间的颁奖礼很简洁,最佳影片和最佳导演都颁给了《春江水暖》。几天里采访过的导演中,至少有三位认为这部影片比其他的要高一截,颁奖结果令人信服。如果所谓“杭州新浪潮”可以成立,那么这部电影就是中坚力量。

2019年7月29日

影展结束,人潮散去。早上,我和《慕伶、一鸣、伟明》的导演黄梓相约访谈。

黄梓一头少年白。发色渐白始自初中,现在黑白相间,衬出他一种远超年龄的稳重。由于科班出身,他那种“野生感”稍弱的电影在FIRST里较为少见,镜头工工整整,剧本亦十分完整。少年时由于和家庭发生矛盾,他执意去美国留学,后来进了加州大学伯克利分校研学习电影研究。父亲因绝症离世后,他拍摄了这部讲述同样故事的影片。

黄梓本人和他的电影一样,带有内敛腼腆的气质。采访之初的几个问题,他答得犹豫。他从前甚至有轻微表达障碍,但熟络之后又变得亲切细腻。下午与他去塔尔寺游憩,我发现他是那种令人喜爱的游伴:对不了解的事物保持缄默,又有适度幽默感,沉稳理性,能体察到旁人的轻微情绪变化。

我希望黄梓的电影能早些上映,赚很多钱,让他一直拍下去。

南方周末记者 王华震

评论