何日君再来 | 非虚构写作大赛作品展示

本文系“澎湃·镜相”非虚构写作大赛参赛作品

大赛由澎湃新闻主办,复旦大学、今日头条联合主办

投稿请点击 https://www.toutiao.com/i6657356868454711822/

文 | 张若水,图 | 视觉中国

(一)

“我们离婚吧。”十六年未见的丈夫如是说。

姚暮美放下手中的筷子,看着眼前这个也老了许多的男人,欣然同意了她十六年等待的结果。她什么也没问,她不想知道他需要别的女人,她不想知道他对她怎样好,至少,不想从他嘴里知道这些。从此,暮美不再称呼他为“我老公”,他失去了姓名,成为暮美口中的“这个男人”或“那个男人”。

姚暮美和那个男人相识于1980年的夏季。那天,她和妹妹身着同样粉色的裙子,从和平电影院出来,碰到一个穿西服的男人问她们要不要小礼物,带她们去前面的和平饭店拿。姚暮美想大庭广众之下,人家应该不会骗她们,就和妹妹跟着去了。

穿西服的男人叫她们在外面等,自己进了旋转门,不一会,出来一个黑人,远远地招手叫她们俩过去。暮美和妹妹吓得快步走开了,黑人也跟了上来,跟她们说了几句话,她俩也没听懂他讲些什么,只想快点甩开他,可黑人挤到她们中间,将她和妹妹分开了。

“侬快点好勿啦!”暮美对走在他们后面的行人大喊道,那行人是她们从电影院出来一直跟着她们的两个男孩。

两个男孩跑上前来,与她们并肩同行,黑人识趣地离开了。一开始,他们四人一排走着,然后,变成一男一女前后两排走着。交谈中,暮美得知,与她并肩而行的男孩比她小五岁,在城隍庙当经理。她告诉他,她在服装厂上班。男孩坚持要送她回家,她推辞不过。离家还有一条街的时候,暮美停了下来,说送到这就行了。临别前,男孩问她能不能做一套衣服送给他。为了打发他走,暮美答应了。男孩高兴坏了,说一周后下午两点在虹口公园等她。

暮美给男孩做了一套青年装,算是答谢他的解围。那时的街头,已经不时兴青年装了。她在虹口公园门口等了半个小时,没见到前来赴约的男孩,待她要离去时,男孩大汗淋漓地向她跑来,原来,他们俩一个在正门口,一个在西门口。

缘分,真是奇妙的东西。如果她少等几分钟,如果他跑得慢一些,他们彼此就错过了。在认识他之前,暮美有过一个心仪的对象,是别人介绍的。为此,她乘车去金华见相亲对象。到了人家家里,相亲对象太忙,叫来自己的弟弟与她相见。回到上海后,她写信给相亲对象的父母,告诉他们,她相中了他的弟弟。这封信,石沉大海。

1975年,暮美从黑龙江农场回到上海后,她开始自学做衣服。1979年,大批上山下乡的青年都回来了,暮美也弄回了自己的户口。那时,工厂招人,她考进一家服装厂。在车间做裤子的时候,因为流水作业,她是最后一个,她不愿意等,常把前面的人的活拿来做。后来,车间的人也懒得做了,她就一个人做。一个礼拜后,厂长拿着记件簿过来问,哪一个是姚暮美,车间的人都指指她。厂长看着她身上的衣服,问是不是她自己做的,暮美“嗯”了一声。那时的人都很朴素,穿得都是肥肥大大的衣服,可暮美喜欢穿紧身的,所以她就自己做衣服。暮美就这样进了新服装厂的技术组,每天晚上去上培训课,学习裁剪、排版等技术。

那时,常有人给暮美介绍对象,可她不喜欢年纪比她大很多的,又嫌弃对方长相难看的,同事都说她眼光老高了。这样一晃,晃到了30岁,遇到了这个比她小五岁的男人,长相不赖,工作也不错,对她、对她家里人都好。

暮美的妈妈也很喜欢他。因为他的母亲是苏州人,所以常给暮美家送来大闸蟹。一次,暮美妈妈说家里的木盆太重了,请他帮忙弄个轻一点的木盆来。第二天,他骑着自行车,带来大大小小的好几个木盆。自此,暮美妈妈家里做个晾衣架都要他来做,门口搭个凉棚也要伊来。

她每天晚上下课后,他都来接她,送她回家。谈朋友的时候,每个月15号发工资,时间再晚,他都会将工资送给暮美保管,哪怕是赚的外快,也全部交给她。他给她的每一笔钱,什么时候给的,暮美都会记在从厂里领回来的工作手册上。她想人家是小弟,她是大姐,她要用人家钱干什么,就算以后她不跟他好了,她也会如数还给她。但她也不会让自己吃亏,他们一起出去看电影、吃饭的钱,就从他给的钱里出,当然,每一笔开销,她也会记账。

(二)

“姚暮美,有人找!”车间主任叫道。

找暮美的人,是她喜欢的第一个男孩。他们在黑龙江农场的时候,就很要好。

1966年,暮美家门口贴着大字报,因为她父亲成份不好,她父亲是上海纺织机械厂的工程师,他们说他欺压工人。暮美还记得那时抱着父亲写的一堆材料,一家一家地跑,一家一家地说“我爸爸没有欺压工人”,请求他们签名证明父亲写的材料属实。

暮美的1967届同学都快走光了,只剩下像她这样顽固的人还留在上海。本来她想跟同学去安徽插队落户,父亲不让她去,说安徽太苦了。她又想跟几个要好的女生去云南,父亲也不同意,说云南一年两熟,又有蛇虫鼠蚁,老苦了。父亲帮她挑到最后,实在没有办法,选了黑龙江农场,理由是日本占领中国的时候,先占领了东北三省,那里铁路交通发达,这是其一;其二,那里每个月有32块的工资;其三,那里是一熟。

在农场里,暮美发了她人生中唯一一次的火。一天,不知道是谁的肥皂丢了,一个个排查下来,最后人家怀疑是暮美。寝室里与暮美关系要好的小毛告诉了她。晚上洗漱完之后,她拿着个锄头,站在炕上,一边敲锄头,一边说——“你们谁怀疑我,就请站出来与我对质,我会告诉你——是我还是不是我。”没人说话。因为她刚刚在身上跳蚤咬过的地方涂完药膏,那个样子,着实吓人得很。

她把小毛叫了过来,“侬讲出来,是哪个?”

“我……我我没有讲侬,是……是是人家讲的!”小毛吓得讲话都结巴了。

一排炕上睡16个人,暮美就一个个地问,结果没有人说自己怀疑她,她这才罢休。

12月5号,暮美把刚领的工钱放进包里,跟他们说她要回去了,她想家了。他们以为她瞎讲,没理她。她什么东西都没拿,穿好衣服,背了一个包,直奔公路上,举着毛主席像章拦车。

到了火车站,上了去哈尔滨的小火车,车上没人查票。到了哈尔滨,她跳上去上海的火车。没坐几站,有人来查票。那人将她领到列车长办公室,列车长问她为什么没买票。

“我要买票的——”暮美掏出包里的所有钱——32块,跟他说,这是她这个月的工钱,都给他买票。列车长接过钱,从中拿出几块钱给她,说是给她吃饭用的,叫她回座位上坐着,到站了会叫她。

快到苏州的时候,列车长将32块钱都还给了她。他说,火车有两个门,让她不要从站台门下去,他会帮她开另外一扇门,从那里出去走到火车站前面,买一张到上海的火车票,很便宜。然后,她花了一块两毛买了一张车票,到了上海。

摸索着到了家,她敲门,大喊:“爸爸妈妈,我回来了!”

那时,暮美家的灯还亮着,她姐姐正在窗台边给她写信,她打开门一看到暮美,激动得不得了。接着,哥哥妹妹们都跑出来了,说:“侬哪能跑回来了,阿拉以为一辈子看不到侬了!”

暮美从农场逃回来没几日,有着高血压的父亲,突发脑溢血走了。父亲一走,家里的经济来源也断了。本以为可以一直待在上海的暮美,因为父亲的离世,不得不再次回到黑龙江农场,那是1970年五一过后。每个月发工钱,她都会往家里寄10块钱,因为妈妈正等着她的钱养家。

再次回到农场的暮美,有了第一次的春心萌动。在农场的五年,因为有他,显得单纯而快乐。

1977年恢复高考,他考上了哈尔滨的大学。暮美回到上海不久,接到了他的电话,说他要回来参加葬礼,他的妹妹自杀了。暮美赶过去的时候,他正在写挽联。见暮美来了,他拿起旁边一个很大的花圈,说要把她的名字也写上去。暮美不肯,她也不知道当时自己为什么不愿意把自己的名字写上去。进进出出的亲戚见他们为此争执,都过来劝她。一气之下,暮美走了。那一刻,绑在他们腿上的那根红线散掉了。后来想起他,暮美也觉得惋惜,她觉得自家老怪了,人家还送了她一块手表呢。

这一次,他来找她,是为了户口的事。他大学毕业之后,留在了哈尔滨。那个时候,在农场的人的户口可以调回来,在市里的人就不行了。但是,他们未婚妻的户口在上海的话,他们的户口就可以调回来。暮美也很想帮他,但是她和那个男人都快谈婚论嫁了。

(三)

暮美34岁那年,因为妊娠高血压,住在医院里,预产期过了,孩子一点动静也没有。一天半夜的时候,羊水破了。她赶紧叫护士,护士说不急,等医生来,医生来了后,说摸不到孩子的头发和头,要马上安排剖腹产,问家属在哪,需要家属签手术同意书。

“家属还没来呢,签字我自己签。”暮美说。

“不行,赶紧打电话!”

护士帮忙给那个男人打电话,但是已经来不及了,暮美扫了一眼手术同意书,就签了。

赶来医院的那个男人,正在手术室外跟护士吵吵嚷嚷。

“这同意书上写的什么‘大人小孩都不保’?!”

“是你老婆自己签了字进去的。”

护士的话气得他甩了护士一耳光。这时,手术室的门推开了,只听见一句“你老婆生好了,是个儿子,七斤六两。”他赶紧给护士赔礼道歉。

儿子出生的时候,刚好是冬天,她怕冷得很,不想给他喂奶。买奶粉需要报户口,暮美的妹妹帮她儿子去上户口,可她还没想好名字,就叫妹妹报一个“高王儿”。派出所的人一听,说“哎呦不得了,下次还要弄个公主配配呢”,不给报这个名字。暮美躺在产妇病床上想名字,正好瞅见对面墙上一行字——“不飞则已,一飞冲天”,不如就取名“高飞飞”吧。要么飞上天,要么就不飞,他爱飞不飞。

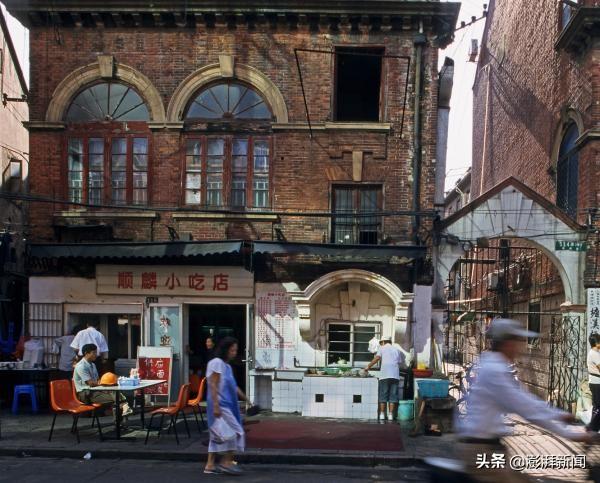

暮美跟他结婚的第二年,生下了儿子高飞飞。她和他们一家人住在城隍庙的石库门房里。暮美的小家住一个16平方的灶间,他爸妈住一个16平方的灶间,他哥哥住在后楼,大概9个平方。

虽然住的地方小了些,但那段时间是暮美人生中最开心的时候。她厂里的工作不错,老公好到她再也找不到比他更好的男人了。他从不让她扫一下地,或者擦一下东西,家务活都是他做。每个星期天,她带儿子回娘家,他都会提前叫好出租车。平常,儿子是他妈妈和姐姐帮忙照料。她每天下班回来,婆婆煮好了饭菜等她。

如果非得说对他有什么不满,暮美能想到的是他工作太忙应酬太多,对孩子不上心。星期天的时候,她想带着孩子去动物园看看老虎、大象长什么样。有一天,她就跟他说明天去西郊公园。第二天,他早早地叫了一辆车在家门口等,他告诉她,他不去,他已经联系了她妹妹,由她妹妹陪他们去公园。然后,又扭过头嘱咐司机送他们到西郊公园,四点半的时候,再去公园门口接他们。付完车费,他才走。

有时候,暮美也会因为他对孩子不上心的事闹脾气,抱着孩子就回娘家。她母亲从不让她在娘家过夜,叫她赶紧回去,说他待会就来了。这刚把孩子放在床上,窗外就响起车喇叭声。

(四)

1988年4月16号——是暮美永远也不会忘记的日子,她记得那天天气很好,有很多朋友去送他,包括他之前做财务的同事。从去机场的路上一直到候机大厅,她抱着儿子眼泪不止,儿子也不停地用小手给她擦泪,他一声不响。他跟每一个朋友家人告别,却不跟她说一声“再会”,就走进了安检的队伍里。突然之间,暮美抱着儿子朝队伍奔去,如果她不叫住他,过了这道门,她可能再也见不到他了。

“你不要走——”她拽住他的胳膊,大声哭喊着,“你不要走——”。他推开她的手,什么也没说,暮美大哭。他姐姐跑过来抱走了她怀里的孩子,将她从队伍里拖了出来,她全然顾不不得围观的人群,只是放声大哭,泪眼朦胧中是他头也不回地走进了那道门。她想,他在日本赚够钱就会回来的。

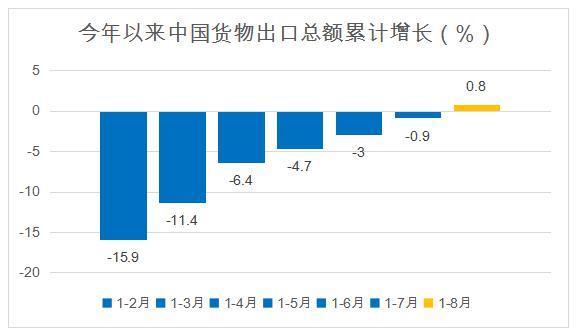

有人形容80年代末的上海,弥漫着这样一种空气——认为只要去了日本,就能赚到钱。他听他从日本打工回来的嫂嫂的弟弟说,那里的钞票赚起来容易。因此,他也一心要去外面赚钱。他跟暮美说,他要让她和儿子生活得更好一点,给他们换一套大房子住。他告诉4岁的儿子,他出去赚钱给他买摩托车。他要出去暮美也拦不住,就像她想做什么事,他也拦不住她一样,所以她同意了。暮美将国债券换成现金,拿出家里所有的积蓄,一共两万块不到,他用这笔钱去了日本。

他走了之后,暮美每天下班回到家,觉得家里全都变了,她看不到他了。她翻出他所有的照片,贴在茶几上、柜门上、台子下面,贴了满满一屋子。每天晚上,望着睡着的儿子,她流泪到天亮。暮美觉得自己一生的眼泪,都是在这个时候哭干了。

不久后,她受不了家里到处都是他的照片,看不到他的人,看这些照片有什么用。她将所有的照片,还有墙上的结婚照,一一取下,包起来,藏在床底下。再后来,她把他的东西也打包了起来。

每次公共电话处的人喊暮美接电话,她都是满心欢喜地拿起听筒,不一会,又失落地放下听筒。他问的无非是——“你好吗”,“儿子好吗”,“吃了吗”,“你自个注意休息”。有时,她也让儿子听电话,可儿子不听,她就拼命地将听筒塞在他耳边。

又过了一段时间,暮美收到了他的几封信。按理说,这几封信不应该全部都送到她厂里来,但送信的人叫她帮忙转交其他几封信。一封信是给他姐姐的,有几封信是给他朋友的,还有一封是给她的。她先拆开了自己那封信,没有什么内容,是一些 “我在日本很好,不用担心”,“把儿子养养好”之类的平常话。她有些不甘心,想看看他给他姐姐写的信。她拆看一看,差点气晕过去。他在信里说,如果暮美要走,就放她走,让她把孩子留下来,请姐姐帮忙抚养孩子。看样子,他是觉得他离开了,她就守不住了。好,她就等他回来,看他怎么办。

但是,她不能任由自己沉浸在过去的回忆里,她要重新开始,她不能再住在都是他影子的灶间了,她决定搬回虹口区的老窝,那里正好空着没人住。很快,他寄来一大笔装修房子的费用。她拿着他寄过来的日元去银行换钱。一个在银行旁边走来走去的人,叫住她,说跟他兑换的话,汇率比银行的高。暮美觉得那挺不错的,那人说有一张不灵的,给她换一张。她拿着亲眼看对方数对的数目,去了华侨商店,买了两件羊绒衫,一件送给儿子的老师,一件自己穿。一件羊绒衫180块,付钱的时候,暮美才发现钱的数目不对。被骗之后,再要换钱,她都直接去银行了。后来,他不直接寄钱给她了,而是寄到他姐姐那里,再由他姐姐转交给她人民币。他每年给她寄一万二,一个月一千块钱。后来,她才明白,那是他给她养活儿子的钱。

(五)

搬到虹口区之后,暮美与他家里的人来往得少了,但每个星期还是会带孩子去看他奶奶。她觉得应该体谅奶奶,毕竟人家儿子在国外,人家要看孙子总不能不让她看啊。

一天,弄堂口管公用电话的阿姨喊暮美接电话,一开始她以为是他的越洋电话,可电话那头传来的是一个女人的声音。她问侬是啥人。女人先说了这个男人的名字,然后说,她厂里有个女人天天说我男人在日本哪能哪能。女人给了她厂里的地址,叫暮美中午过来一趟,因为那女人今天刚好上中班。暮美告诉对方她没空,挂了电话。

她不知道打她电话的女人是谁,也不知道她是怎么找到她虹口区的电话的,对于她口中的那个女人更是无从得知了。暮美想起他还没去日本时,有人跟她说,他和城隍庙的财务关系很要好。那时,她觉得他是经理,跟同事关系好是正常的。这个财务,逢年过节时还给她儿子送皮鞋送衣服,偶尔还上她家里坐坐。她那时,不信闲话的。

这一天,她又接到了一个电话,是儿子的老师打来的。老师在电话里说,高飞飞昨天没把饭盒带回家,今天午饭用没洗过的饭盒盛饭。

下午去学校接儿子的时候,暮美带了两件厂里做的女式衬衫。

“老师,以后你帮我们洗饭盒。”她把衬衫送给老师。从那以后,儿子的饭盒就是老师帮忙洗了。因为老师常跟她告状,她没少给老师送礼物。

有一次放学,暮美去学校接儿子。老师问她是不是从来不打她儿子的,她说是的。老师又问她是不是从来不骂她儿子的,她说是的。

“你今天回去一定要打打你的儿子,他上课一直搞小动作。”

“好的。”

暮美将儿子放在自行车后座,跟他说,她今天一定要打伊的,儿子说好的呀。

回家之后,她嘱咐儿子去房间,脱了裤子,趴在床上,等她来打他。儿子进屋后,她开始生炉子准备晚饭。

“妈妈,我准备好了,侬好进来打了呀!”

“侬不要急,等妈妈生好炉子,再进来打侬!”

忙着忙着,她就把这事给忘了。进屋一看,儿子的小屁股趴在那里,他把里面的棉毛裤都脱了下来,这样是要生病的,她叫儿子赶紧穿好。

吃完饭,给儿子辅导完功课,她跟他说,如果以后老是这样皮,妈妈就不要他了。她让他整理完书包,就进屋睡觉,她去帮他铺床,一个转身的功夫,儿子不见了。她在门口喊了两声,无人应答。

暮美骑上自行车,大街小巷到处蹿,她大声喊——“飞飞,侬回来呀”。骑了好几条马路,终于在一家水果摊边上看到儿子小小的背影。昏暗的灯光照在儿子的身上,她的心,在那一刻软了下来。她将自行车停在远处,不敢喊他,怕他又跑了。她慢慢走过去,说:“飞飞,阿拉回去好吧。”

儿子回过头,一下子抱住她,“妈妈,妈妈。”

她问他为什么跑出来。

“侬讲不要我啰,爸爸也不要我啰,侬再不要我啰……”

(六)

儿子这天背着书包准备去上学,暮美告诉他,待会她有个中学同学来看她。儿子马上停下脚步,问是男的还是女的,她回答说是男同学。儿子放下书包,说他今天不去上学了,“侬不是有男同学到我家来嘛。”

暮美叫儿子放心去学校,她会打电话给阿姨,叫她来陪她。

“真的,侬要叫阿姨噢。”

她说她不会骗他的,儿子这才拿起书包去学校了。那次,她真的把阿姨叫来陪她了。暮美没想到儿子这么小,会这么敏感。

一次暮美在家洗衣服,一群小朋友涌了过来,儿子的手包着一块床单,还有血往下滴。原来是他打球的时候,不小心擦到玻璃了。

她骑着自行车,把儿子带到医院。医生给他的伤口缝了七八针。从医院回来,她去找儿子扯下来包扎伤口的床单是谁家晾晒的,找到了,赔给人家。拆线的时间到了,她没时间带儿子去医院,就给他拆了两针。第二天老师打电话来,说高飞飞上课的时候拆线。她一开始还纳闷,经老师解释,方才想起。等她去学校接他,儿子告诉她,一点都不痛,一下子就拆掉了。“侬老勇敢了”,她表扬他。

一个平常的周日,暮美加完班回到家,在老虎窗口收衣服。一个警察在楼下叫她,说她儿子在派出所。暮美一听,手里的衣服全都掉了,赶紧奔到派出所。原来,每个星期天,孩子们都会翻墙进一所中学里打球。那天,为了教训他们,学校的人就将孩子们送到派出所了,大部分孩子都跑掉了,只有她儿子和另外一个小朋友没跑掉。人家小朋友打电话叫爷爷奶奶给领回去了,她儿子不知道她厂里的电话,才留到了现在。

那段时间,暮美厂里特别忙,有时候还需要她出差。可她不在家,孩子就没人管,她只得跟老师请假,带着儿子一起出差。

一次去宁波出差,儿子在车间里也是很招人嫌。快下班的时候,她没找到他,全厂的人都帮忙找孩子,愣是没找着。

“姚师傅,你儿子在河边!”

她跑出去,喊他的名字,他也不理她。儿子坐在河边的石头上,手里拿着根棍子,正撩拨河里的鸭子。

还有一次去安徽出差,因为他们去的时候穿的单薄,儿子感冒发烧了。厂里帮忙给孩子做裤子做衣服,还给他买了保暖鞋。儿子怎么都不肯穿保暖鞋,气得她要动手打他,这下倒好,他在车间里跟她兜圈。

乘火车回去的时候,他们买的是软卧上铺。晚上睡觉时,暮美一转身,一个男的正赤身裸体地躺在对面床铺上,吓得她不敢作响,马上下来去找乘警。乘警过来查看完毕,给他们换了一个床铺。

那个时候,那个男人除了寄钱回来,也会给儿子寄衣服回来。没有给儿子买摩托车,给他买了一辆捷安特自行车。没两天,自行车就被人偷了。不过,因为那个男人给车上了保险,他们也拿到了赔偿金。再后来,儿子的电脑也是他给买的。

(七)

暮美出去买东西,从提篮桥走回来,经过下海庙的时候,一个算命先生朝她看了一眼,问她要算命吗,她说不算,因为她妈妈告诉过她,命是不好算的。在暮美抬腿要走时,那算命先生说:送你一句话,你是一个自由人。

一转眼,暮美50岁了,她在2001年退休了,每个月的退休工资一千块不到。厂长说给她每个月1300,叫她再多做几年。当时她也想继续留在厂里,转念一想,这些年她已经够苦了,就没去上班,过上了退休生活。

每天午饭结束,暮美将家里收拾干净,将晚餐所需食材准备妥当,她会去公园跟老师学交谊舞。有时,她也去舞厅里跳,但她不是很喜欢舞厅里的氛围。比方说,51岁的暮美不可能找到50岁以下的男性来跳舞的,只有比她年纪大的人来找她,可她并不想跟一个60岁的人来跳。舞厅里每个人都有舞搭子,如果对方的舞搭子没来,可以邀请她跳。一次,一个男的邀请她跳舞,跳到一半,就把她扔下了,原来是人家的舞搭子来了,她觉得真是怪吓人的。还有一次,一个年纪比她大的男的想跟她跳,不想跟他以前的舞搭子跳。他跟她说,他带她出去跳专场。她想她才学不久,出去跳专场蛮好的,正要答应人家,另外一个男的悄声告诉她,跟那人学跳舞,要每天给他一包烟,跳好舞出来,要请他吃一顿饭。

她很是生气,从此,就不去舞厅了,换成搓麻将了。去舞厅的人,会打扮得漂漂亮的去。而麻将室呢,是一个三教九流的地方,可以穿拖鞋、短裤去,天热的时候,男人可以赤膊,香烟吃吃。上海有一种吃吃荡荡的人,他不工作,整天拿个杯子东晃西晃,站在边上,看别人打麻将身体都不带动的。暮美搓完一局,他也看完了,真是老挫气了。

(八)

那个男人回来的那一年,是2006年。

他先去见了儿子,那时,高飞飞在鼓巷大酒店上班。听见他爸爸在咖啡厅等他,兴冲冲地去了,在他对面坐下了。这些都是高飞飞下班回来后告诉暮美的,他跟他妈说,他们没聊什么。暮美以为这个男人见到儿子的时候,会给他一张银行卡,跟儿子说喜欢什么东西自己去买。她想她是电视剧看多了,这个十三点的男人,十六年没见儿子,却一点表示都没有。难怪会面之后,儿子不开心。

两三天后,他打电话约暮美在一个小饭店见面。

菜上了一盘又一盘,他却没动筷子。终于,他开口了,说——“我们离婚吧”。

“嗯,我同意。”

暮美想自己一个人将他儿子从5岁养到21岁,就等来他这一句话。这16年来,他不可能一个人在外面的,她愿意和他离婚。她告诉自己,她和他从恋爱到结婚的时间加起来也就8年,怎么比得过他和那个女人在一起的16年,她放他走。暮美回来后也是这么告诉儿子的,儿子什么话也没说。

接着,她去咨询法律顾问,是通过法律途径离婚好还是协议离婚好。法律顾问建议她协议离婚,他说:“如果你要告他,你们已经16年不在一起了。像他们这种回来的人就是无赖加流氓,他可以说他一分钱也没有,他说自己在那里吃人家住人家的,没钱!就算调查他的财产,也是查不到的,他可以将财产转移到对方的账户里。”

过了几天,那个男人又来找她,他赞成他们协议离婚,说他们之间没有财产纠葛,儿子也成年了毋需争夺抚养权。

“儿子长大了,没有结婚的房子,你要给他预备好,还有结婚的钱,就这两样。”暮美说,至于她自己,她不需要什么精神损失费。

他说可以的,会有的,以后虹梅路的房子就是儿子的。虹梅路的房子,其实是那个女人妈妈中山公园的房子拆迁后分的房子,那个女人的妈妈死了之后,他们一回来就住进那里了。可他当时却骗她说住在宾馆,实际上是跟那个女人一起回国的。

在民政局离完婚以后,他们去了对面的银行。他拿出一张金卡,要给她转钱。他说,这张卡的账户名不是他的,是雯雯的。原来,那个女人的名字叫“雯雯”。

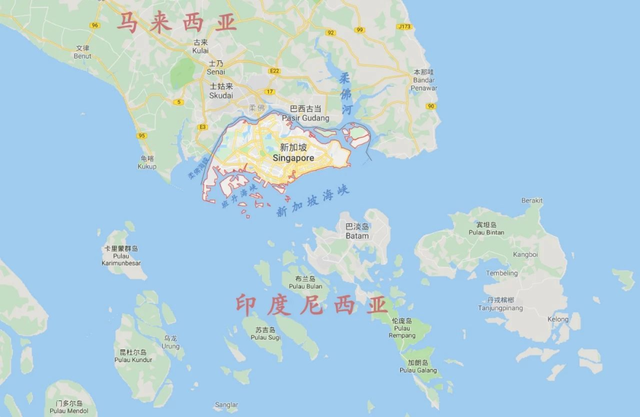

后来,暮美才知道那个女人有一个同她儿子一般大的女儿。同样,两个孩子在上学,人家的孩子早早就送去新加坡读书了,她儿子却不知道在什么破学校读书呢。

离婚一年后,他在闵行区买了一套三室两厅的房子。他是这么分配的,他们夫妻一间,他女儿一间,儿子一间。暮美也不是霸道的人,就叫儿子住到他们那边去,跟他们搞好关系。儿子也听话,下了班就去了。没想到,儿子第二天就回来了。

飞飞说,晚上吃饭的时候,看着爸爸,还有别人的妈妈和孩子,他就在想,如果是爸爸妈妈和他在一起就好了。第二天是星期天,那个女人在飞飞起床后,叫他明天洗澡先把自己的袜子裤子洗掉。可飞飞哪里懂得洗衣服,他从来没洗过这种东西的。暮美后来反思,是自己太溺爱儿子了。可儿子缺失了这么多年的父爱,她是想尽可能多地给他一些母爱,所以,才什么家务活也不让他做的。她觉得她做的东西都让他看到了,船到桥头自然直,他自然就会了。

(九)

暮美站在窗口,一手拿着离婚证,一手拿着医院小结,她想跳下去,一了百了。

那是2008年年初,暮美确诊为乳腺癌中晚期,肺积水,肝脏旁边有囊肿。她想跳下去,上天对她实在是太不公平了,她真的过不下去了!她想到了儿子,还未成家的儿子,若她走了,就没人照顾他了。她要活下去,她要把病治好!

在去新华医院开刀之前,她叮嘱儿子不要来医院看她。

她躺在手术台上,医生叫家属签字。她说没有家属,我自己来签。

那个男人来医院看她,给了她一万块钱,走了。儿子来看她,问她疼不疼。

“不疼的,有止痛针的,侬明天不要来看我了。”

暮美不想儿子来看她,她觉得他会受不了的。但在饭店工作的飞飞,不时地会带些甲鱼汤来给她喝。

开完刀以后,要做六个疗程的化疗,她的头发都掉光了。每次化疗的时候,她找中午的时间过去,晚上在医院住一夜,第二天早上8点开始吊针,直到晚上9点。然后,她回家,咬着牙,爬上楼梯。

暮美出门去买菜,小区里三五群人围着,指指点点。她知道他们在说她。她走过去,问他们:“你们想知道我吗?”她想既然人家背后议论,还不如走到前面,让他们了解情况,她告诉他们,她得了乳腺癌,现在正在化疗,所以头发也没了。后来,她还是买了一顶假发。

买完菜回家烧饭,她洗个菜要洗三回才能洗好。刚洗的时候,她觉得撑不下去了,就回房间睡一会,觉得好些了,再起来洗菜。那个时候,她只有一个意念:为了儿子,活下去。

2008年年底的时候,她又去医院开了一刀,因为肝脏旁边的囊肿长得有小碗那么大了,如果再不开刀的话,就要破掉了。她告诉医生,打开她的腹腔之后,看到什么不好就拿什么。

身体痊愈后,暮美仍像以前一样,每天出门前都会打扮得清清爽爽的。

过了两年,她参加了上海市癌症康复居委会。第一次在会上介绍的时候,她说大家都是有福的人,生病时有老公或子女倒一杯茶吃,还要问烫不烫,可她呢,喝一口水都要自己亲手去烧。她希望大家要积福,爱惜自己的家人。

(十)

飞飞生了点小病,在医院挂点滴。暮美跟他说了之后,他匆匆忙忙地来了,递给她一沓钱,说是雯雯叫他给她的3000块。暮美听了这话,有些不舒服,但还是不客气地接过他的钱,说了一句谢谢侬。

从医院出来之后,飞飞看到小摊上有卖手套的,就说他想买个手套,这样开电动车的时候就不冷了。这个男人拿出300块钱给儿子。买好手套,飞飞顺手将剩下的钱放进口袋。走到一家肯德基前面,飞飞说肚子饿了。

这个男人的脚步慢了下来,他问暮美,钞票有没有多带。

暮美听着他的话,觉得这人真是傻气,她忙说不要紧,她来付钱。她想这300块钱应该是那个女人叫他请他们吃饭的,谁知道半路上儿子要买手套,他以为买了手套,就好坐车回去了,谁知道儿子又说要吃肯德基。看样子,他姐姐说得对,以前他把所有的钱交给暮美,现在他把所有的钱交给那个女人,他自家是一分钱也不要的。

吃肯德基的时候,暮美指点他,“侬呢自家要藏点钞票。”这个十三点的男人却说,雯雯每次给他零花钱,他都说不要给那么多,他用不完。暮美只得告诉他,你总归还有一个儿子。暮美实在搞不懂这个男人,他回国之后在苏州的工地上工作,在那边要租房子要吃饭,挣的每一分钱全交给那个女人,那个女人的朋友圈是全世界旅游的照片。她后来实在看不过,就把那女人拉入黑名单了。

一天,暮美打开信箱,收到一封银行的催款信件。她问儿子是不是欠人家钞票了。

儿子说他没钱还信用卡,因为他的工资卡在老爸那里。暮美这才知道,之前儿子叫他给他买一个手机,他同意了。买手机的时候,那个女人也去了。手机买好以后,他要去了儿子的工资卡,说买手机的费用从他的工资里扣。飞飞没有了工资卡怎么生活呢,他就办了两张信用卡。对钱没有概念的飞飞,瞎吃八用,就这样欠下了一笔卡债。

暮美叫他打电话给他爸爸——

“老爸,江湖救急。你能先帮我还一下信用卡吗?我有了钱就会还给你的。”

“自家出了事情自家处理,侬来找我做啥?”

飞飞大概也没料想到父亲会绝情至此,没有办法的暮美,只得帮儿子欠的钱都给还了。好在自此以后,儿子也不用信用卡了。

这件事以后,飞飞不再跟父亲说话了。没过几天,他跟暮美说,他不想上班了。

飞飞那天做完了自己的单子,领班看他在那闲着,就把别人的单子给他做了。心情本就不好的飞飞,实在搞不懂别人做不完的工作为什么要派给他。然后,暮美去飞飞的物流公司,找到他经理,人家领导说,他已经很照顾飞飞了。

儿子每换一份工作,暮美都会去帮他搞好关系。之前帮他联系的饭店工作,做了一年,他就不想干了。现在,他又不想去上班了,还不跟她说话,也不出门见朋友,只是待在家里。暮美怕儿子得抑郁症,开始带他去看心理医生。

心理咨询的第一天回来之后,他还是不说话。第二天,她又带他去了,儿子说了一句话——“浪费钞票”。暮美只得去问心理医生,心理医生说她儿子不配合,两次都没怎么开口说话。暮美想那岂不是白来了,她跟儿子说,以后不来了。她想儿子既然不配合,那说明儿子没病。

(十一)

2017年,暮美所在小区的居委会领导来找她,希望她可以带领舞蹈队去参加比赛、拿奖。因为之前她身体不太好,就不太去舞蹈队。现在承蒙领导这么看得起她,她就答应了下来。没两天,舞蹈队里就有人开始传闲话,说——“那个女人离婚了”。

第二天排练休息的时候,暮美问她们,是不是想知道她的故事。

她们围坐一圈,听她站在那里说她的故事。期间,她看到有人揩泪。那个时候,她就想,如果她生的是一个女儿,至少她换下来的内衣和短裤,女儿会一起帮她洗掉,但是儿子是不可能的。

她看过一篇文章里说,一个单亲妈妈如此教育儿子——你是男子汉,你应该保护妈妈。可她从来不会跟儿子说这样的话。

即使儿子与他父亲的关系疏远了,她还是试图去修复他们的关系。毕竟,他们是父子,是永远也改变不了的事实。

前两天,她告诉那个男人,她生了带状疱疹。他二话没说,给她转了3000块钱。她想,他现在终于学精一点了。

儿子每天会按时帮她涂药。涂药前,他先数疱疹的粒数;他说如果第二天疱疹多了,就证明她的病情恶化了。接着,他要拍一张照片,因为要做颜色的对比,如果第二天颜色暗下去了,说明病情在好转。

她在家里说这不舒服那不舒服,床单又不好了。儿子就会告诉她,等她好了,会重新帮她换个床单。

儿子的细心,让暮美甚是欣慰。她不愿再找一个老伴,她想她是“一朝被蛇咬,十年怕井绳”。她只想跟着儿子相依为命,如果哪天儿子结婚了,看到他幸福了,她也开心了。

那个男人现在也常与她语音通话,关心她的近况,暮美也会问问他胃癌晚期的女儿病况如何。至于儿子的房子,他说儿子什么时候结婚,什么时候就有房子。

即日起,湃客“镜相”栏目将陆续刊发部分大赛参赛作品。

作品展示不代表最终入围。

大赛投稿请点击 https://www.toutiao.com/i6657356868454711822/

或直接发送参赛非虚构作品至[email protected]

▍大赛组委会

主办方:澎湃新闻

联合主办:复旦大学新闻学院 今日头条

指导单位:上海市作家协会

学术支持单位:

浙江大学传媒与国际文化学院

武汉大学新闻与传播学院

南京大学新闻传播学院

中山大学传播与设计学院

华东师范大学传播学院

北京外国语大学国际新闻与传播学院

中国政法大学光明新闻传播学院

上海大学文学院

陕西师范大学新闻与传播学院

深圳大学传播学院

评论